Quand on s’intéresse à pourquoi le féodalisme a existé (et existe encore) historiquement, il faut se dire : pourquoi y a-t-il eu le féodalisme, au lieu d’un nouvel esclavagisme ?

Pourquoi, lorsque l’Empire romain s’effondre, y a-t-il un Moyen Âge féodal en Europe, au lieu d’un nouvel esclavagisme ?

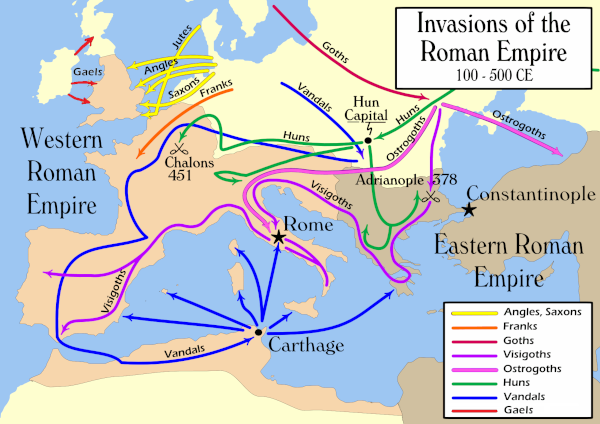

Après tout, ce sont des barbares qui ont amené la destruction de Rome. On aurait pu s’attendre à ce qu’ils réinstallent l’esclavagisme, à leur manière.

La réponse est la suivante : l’esclavagisme n’a pas été rétabli par les barbares, parce que ce n’était pas possible. Les conditions ne le permettaient plus.

12e siècle

Cela sonne étrange de dire les choses ainsi, car à un moment, l’esclavagisme existait toujours en Mésoamérique, avec bien des siècles plus tard toujours une brutalité sanglante qui frappa les esprits des conquistadors découvrant les Aztèques et les autres peuples.

Pourquoi justement les Aztèques, qui arrivent très tardivement sur la scène historique, au début du 14e siècle, ont-ils établi (ou plutôt rétabli) l’esclavage lors de leur victoire, alors qu’en Europe, avec la chute de Rome en 476, l’esclavagisme s’efface au fur et à mesure ?

Tout est lié à la question de l’alimentation.

Lorsqu’on pense aux dominants, on a toujours en tête leurs richesses, leur opulence.

C’est vrai, bien entendu, mais pour que ces dominants puissent être en place, il faut que la population qui les sert ait à manger.

C’est la reproduction de la vie qui est la clef de tout mode de production, de sa possibilité, de son développement, de son renversement.

Lorsque les Aztèques parviennent à instaurer leur domination, depuis la Cité-État de Tenochtitlan, ils sont obligés de pratiquer l’esclavage.

Il n’y a, en effet, pas d’animaux de trait. C’est pour cela qu’il y a cette fameuse question de la roue, que les Aztèques n’auraient pas découverte.

En réalité, il n’y avait pas d’animaux pour tirer un véhicule, et de plus l’utilisation du métal était d’un très bas niveau. La métallurgie est découverte vers l’an 800 seulement et les alliages ne seront jamais découverts.

On a ainsi une civilisation développée, mais de type esclavagiste et techniquement à l’âge de pierre.

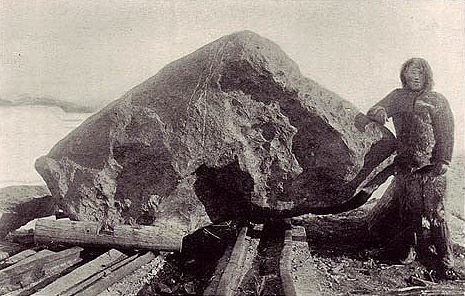

Pour prendre un exemple pittoresque inverse, les Inughuit – les Inuits vivant le plus au Nord du Groenland – ont survécu, car ils avaient réussi à trouver le moyen de fabriquer des armes en métal pour chasser. Le fer utilisé provenait… d’une météorite.

de la météorite du cap York

C’est un exemple significatif de nuance, puisqu’on a un peuple vivant à l’époque des chasseurs-cueilleurs en termes de mode de production, mais sorti par contre de l’âge de pierre.

Inversement, les Aztèques avaient déjà bien progressé dans le mode de production esclavagiste, tout en restant sur bien des plans à l’âge de pierre.

Sans alliages ni animaux de trait, sans outils appropriés ni élevages, les Aztèques étaient historiquement coincés.

Concrètement, si on doit bien entendu regretter l’emploi d’animaux comme véritables esclaves, historiquement l’humanité a été obligée d’avoir cette pratique pour transformer la réalité.

Sans cet appui, pas de développement de l’agriculture.

Sans développement de l’agriculture, on en reste à l’esclavage. La charrue mérite à ce titre une étude en soi, au même titre que les moulins à eau et à vapeur, l’horloge solaire et mécanique.

d’Otton Ier, empereur du Saint-Empire,

10e siècle

Karl Marx, dans ses études personnelles, s’est appesanti très lourdement sur cette question de la technique et de son importance dans un mode de production.

C’est que les connaissances scientifiques et les capacités techniques apportent beaucoup de nuances et produisent des différences dans la production.

Comme Karl Marx le formule dans Misère de la philosophie :

« Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives.

En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et, en changeant leur mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux.

Le moulin à bras vous donnera une société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. »

Karl Marx, qui a compris la dimension des modes de production en tant que moyen de reproduire la vie de l’espèce humaine sortie de la Nature (pour ensuite y retourner dans le Communisme), ne pouvait qu’étudier avec fascination, dans un esprit systématique, les facteurs-clefs faisant progresser la production.

Il faut se rappeler également du contexte de l’époque : Karl Marx est né en 1818, Jules Verne en 1828 ; ils sont pratiquement de la même génération, celle d’une révolution faisant passer des ateliers aux usines.

L’humanité améliore les techniques, découvre de nouvelles ressources.

Cela permet de mieux comprendre le cheminement de l’humanité à travers les siècles, les millénaires.

Dans une lettre de 1846 à Pavel Vasilyevich Annenkov, Karl Marx souligne de la manière suivante le caractère « forcé » de l’existence d’un mode de production, relativement aux forces sociales en présence.

« Qu’est ce que la société, quelle que soit sa forme ? Le produit de l’action réciproque des hommes.

Les hommes sont-ils libres de choisir telle ou telle forme sociale ? Pas du tout.

Posez un certain état de développement des facultés productives des Hommes et vous aurez une telle forme de commerce et de consommation.

Posez de certains degrés de développement de la production, du commerce, de la consommation, et vous aurez telle forme de constitution sociale, telle organisation de la famille, des ordres ou des classes, en un mot telle société civile.

Posez telle société civile et vous aurez tel état politique, qui n’est que l’expression officielle de la société civile. »

Ainsi, si le féodalisme existe, c’est que l’esclavagisme ne pouvait plus exister. D’où justement que parfois le processus s’arrête en chemin ou bien est corrompu.

Les chrétiens d’Europe étaient ainsi horrifiés de voir que l’Islam, pourtant clairement d’expression féodale (et non barbare), assume l’esclavage à très grande échelle.

Une telle démarche de l’Islam provient, comme on l’a étudié, du fait que le féodalisme a été produit par en haut, par la conquête militaire et l’établissement d’une religion capable d’avoir le même « niveau » que le christianisme (que Mahomet interprète selon la tradition de Jacques avec son judaïsme prolongé, opposé à Paul l’universaliste).

En fait, l’esclavage est une forme obligatoire lorsqu’on cherche à forcer le cours des choses, du point de vue d’un empire.

Il n’a plus sa place lorsqu’on laisse les forces productives se développer suivant un cours naturel de développement.

Mais ce n’est jamais un choix. Ce sont les conditions historiques qui déterminent cela.

Concrètement, qu’est-ce que cela donne ? Prenons une situation typique dans le cadre des restes de l’Empire romain.

On a une masse d’hommes en armes, au moins plusieurs milliers ou dizaines de milliers. Ils conquièrent un territoire, mais décident de s’établir au lieu de repartir.

Si on était dans une logique esclavagiste, ces conquérants vont établir une Cité-État et exiger un tribut sur les populations environnantes, tout en réduisant en esclavage une grande partie de celles-ci.

Cependant, dans la logique féodale, les territoires sont répartis.

Le chef s’approprie la plus grosse part, mais remet des territoires et des richesses à ses subordonnés directs, et le tout ruisselle chez l’ensemble des conquérants.

L’unité des conquérants qu’on avait dans la logique esclavagiste cède le pas à une fragmentation.

(wikipedia)

Mais pourquoi les territoires sont-ils répartis ? S’ils le sont, c’est que c’est inévitable.

En effet, les territoires conquis ne sont pas peuplés seulement de tribus ou de la population d’une Cité-État.

Ceux qui y vivent sont des paysans, localisés de manière plus ou moins dispersée, en petites unités relativement éparpillées. Cette situation a été provoquée par l’effondrement de l’Empire romain, qui s’est constitué dans un élargissement savamment réparti.

L’Empire romain a, en effet, confié des lopins de terre à ses vétérans de l’armée, à des colons ou à des paysans lors de tentatives de pénétrer puissamment les territoires conquis.

Et lors de son effondrement, les grandes propriétés terriennes se sont effondrées, renforçant le morcellement.

Lorsque des envahisseurs se retrouvent avec un tel panorama, ils n’ont bien évidemment pas le choix.

Au lieu d’établir une Cité-État irradiant une vaste zone de peuples devant accorder des tributs, ils s’organisent de telle manière à ce que localement ils disposent de la domination, avec une capacité d’intervention militaire en cas de révolte contre eux.

C’est le principe du seigneur dans son château-fort, pour se protéger des autres seigneurs mais également des paysans, et toujours prêt à prendre les armes contre les uns ou les autres.

Un bon exemple est l’installation des Vikings en Normandie : à peine installés, ils durent faire face à une grande révolte organisée, qu’ils écrasèrent dans le sang.

=> Retour au dossier sur le mode de production féodal