Ce panorama général d’une monarchie absolue centralisant les décisions dans un cadre féodal avec une bourgeoisie entreprenante témoigne d’une certaine efficacité historique. Comme on l’a vu sur le plan quantitatif, la France a environ 22 millions d’habitants en 1715, et environ 29 millions en 1789. C’est un accroissement quantitatif qui reflète un saut qualitatif sur le plan matériel.

Mais un tel développement exige un accompagnement de la part du régime qui n’est pas mis en place. L’espace pour les nouveaux arrivants est cependant comprimé par un régime empêchant des modifications de fond.

En 1789, les mendiants forment ainsi autour du vingtième de la population du pays et même le sixième de la population parisienne. C’était une source très puissante d’instabilité et c’était surtout la preuve que le régime ne disposait plus d’une capacité de synthèse historique, que des pans entiers de la société lui échappaient.

Or, de par la centralisation française, cette réalité était littéralement catastrophique. Au XVIe siècle, Paris était le bastion de la réaction catholique face à la montée du protestantisme mais au XVIIIe siècle la ville a totalement changé.

Pairs était en fait la pointe d’une tendance : celle à l’unification du marché, par la centralisation des règles, à l’unité des lois, parce que la bourgeoisie la plus développée, la plus éduquée, y vivait et y tenait ses salons.

La bourgeoisie prenait d’assaut le pouvoir au niveau intellectuel et culturel, tout en accumulant des forces dans tout le pays, en se focalisant sur le verrou qu’était une capitale omnipotente. Ces forces sont vives car actives intellectuellement : bien loin de ressembler à la société du Moyen-Âge, la France du XVIIIe siècle dispose de savants, de médecins, de professeurs, de techniciens.

Cela est vrai même si en 1789 il n’existe que 340 collèges universitaires avec 50 000 élèves, dont les parents sont en majorité des bourgeois. Une partie de la population sait lire et développe ses pensées, exprimées à travers des journaux : il y en a 50 en 1750, 250 en 1789, avec 44 villes qui disposent d’un périodique.

Mais Paris était également le lieu du pouvoir, Versailles apparaissant toujours plus comme son satellite et non plus l’inverse comme auparavant. Et c’est donc là que devait s’exprimer la contradiction, de manière explosive.

La révolution française est d’abord une double expression parisienne : celle des misérables, d’une part, celle de la bourgeoisie entendant une réforme juridique, d’autre part. Cela implique une modification de la souveraineté, qui relève alors du roi et de lui seulement, ainsi qu’un recul des prérogatives de la noblesse.

En effet, seul le roi décide des lois, c’est lui qui désigne tous les hauts magistrats, qui décide de la paix et de la guerre, qui lève des impôts, qui bat la monnaie. La position royale relève d’ailleurs du « droit divin », selon une conception qui s’est imposée au XVIIe siècle et qui marque d’ailleurs la primauté du roi sur le pape lui-même au plan de la théorie.

Les seul contre-poids relatifs, sont la noblesse et moins directement, l’Église catholique romaine.

Il existe toutefois un contre-pouvoir absolu, bien qu’en théorie il soit précisément son contraire, un simple lieu d’enregistrement : le Parlement, relevant d’une institution mise en place au XIIIe siècle par Louis IX.

Initialement, il s’agit d’une cour de justice avec des réunions présidés par le roi, mais de par le développement des activités à travers le pays, le Parlement s’est prolongé puis subdivisé.

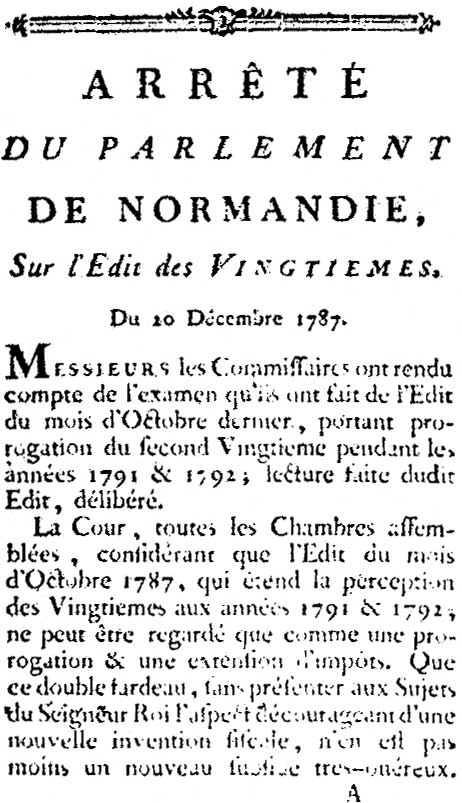

Les Parlements établis servent alors de caisse de résonance juridique aux décisions royales ; on les trouve à Paris (1250), Toulouse (1443), Bordeaux (1451), Grenoble (1453), Dijon (1477), Vannes (1485), Rouen (1499), Aix-en-Provence (1501), Lyon (1523), Pau (1620), Metz (1633), Tournai (1668), Besançon (1676), Nancy (1768).

Or, en jouant le rôle de chambre d’enregistrement des décisions royales, les Parlements ont une importance juridique formelle essentielle. Elles ont ainsi commencé à être trop pointilleuse et sourcilleuse sur les décisions prises, contestant éventuellement leurs formulations ou leur validité juridique, grippant ainsi la machine étatique.

Le roi pouvait naturellement forcer le passage des lois après un processus d’échange, et Louis XIV priva même les parlements de pouvoir effectuer des remontrances avant l’enregistrement des lois.

Après sa mort, Louis XV rétablit toutefois les remontrances des parlements, pour finalement les supprimer de nouveau lors de la grande crise de 1766, avec comme point culminant un discours dit de la « Flagellation » tenu par le roi le 3 mars :

« Ce qui s’est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas les autres parlements ; j’en ai usé à l’égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité, et je n’en dois compte à personne (…).

Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie ;

– la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ;

– les magistrats sont mes officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux.

Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison.

Que c’est de moi seul que les Cours tiennent leur existence et leur autorité. Que la plénitude de cette autorité qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi.

Que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. Que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers.

Que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains. »

Les Parlements furent alors mis de côté et en 1771 il y eut la tentative de réaliser le coup de grâce par le garde des sceaux René-Nicolas de Maupeou.

Le Parlement de Paris concernait la moitié du royaume et la tendance montante consistait de la part des parlementaires à prôner un Parlement à l’échelle de tout le pays : il fut subdivisé par la monarchie absolue, ses parlementaires arrêtés et exilés, leurs charges confisquées, finalement rachetées par la monarchie absolue qui s’occupa de désigner leurs remplaçants.

Les places de parlementaires (par ailleurs rémunérés par les justiciables) étaient en effet une fonction administrative héréditaire, qui s’achetaient (on parle notamment en l’espèce de la vénalité des offices).

Mais moins de dix ans plus tard, en 1774, Louis XVI fut obligé de rétablir la possibilité des Parlements de mener des remontrances. On attribue à René-Nicolas de Maupeou le mot suivant :

« J’ai fait gagner au Roi un procès qui durait depuis trois cents ans. Il veut le reperdre ; il en est le maître. »

Cela n’était toutefois qu’une péripétie marquante se déroulant à l’intérieur du régime. La bourgeoisie plaçait son offensive sur une autre terrain, non pas administratif, mais juridique.