Nous sommes au 10e siècle et les Vikings, très actifs depuis quelques décennies par des raids, sont à l’offensive dans ce qui est l’actuelle Normandie.

Mais depuis les décennies 850-860, les Vikings sont montés en puissance, lançant de véritables expéditions au long cours. Nantes, Angers, Tours, Blois, Orléans… sont plusieurs fois prises et pillées.

Paris est de nouveau une cible en 856-857, en 861 et en 885, après l’avoir été en 845 ; la fuite des religieux chrétiens devant les avancées Vikings fut notamment décrite par Ermentaire de Noirmoutier.

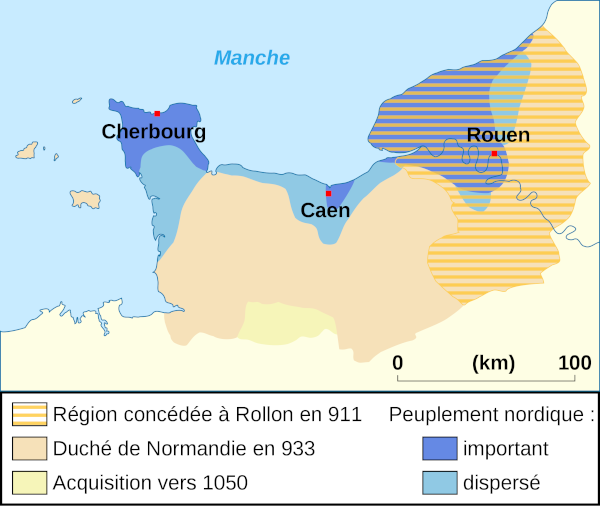

Aussi, lorsque le chef Viking Rollon est à la tête d’une nouvelle expédition, en 910-911, le roi des Francs Charles III le Simple décide de négocier avec lui, espérant en faire un allié.

Cela donne le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911.

Rollon reçoit une partie de la région dénommée Neustrie : il devient à cette occasion chrétien et prend le nom de Robert ; son arrière-arrière-arrière-petit-fils est le fameux Guillaume le Conquérant.

En échange, Rollon va servir de tampon envers les autres Vikings ; cela protège ce flanc militairement.

Le chroniqueur Dudon de Saint-Quentin raconte notamment cet épisode dans De moribus et actis primorum Normanniae ducum (« Des mœurs et des Actions des premiers ducs de Normandie »), une fameuse chronique du début du 11e siècle.

On y lit que :

« La terre qui leur fut concédée s’étend donc du pays de Ponthieu, qui la jouxte à l’est, le long de la mer anglaise, qui la baigne au nord, jusqu’à la Bretagne, qui borde sa frontière à l’ouest ; sur la lisière ouest et sud, elle confine avec le pays du Mans jusqu’au pays de Chartres ; et du pays de Chartres jusqu’au Ponthieu, elle est limitrophe du Vexin et du Beauvaisis jusqu’au pays de Ponthieu.

Lorsque le duc Rollon eut reçu en fief héréditaire cette terre que le roi des Francs avait délimitée pour lui, il la répartit entre ses hommes, selon les mérites qu’il reconnaissait à chacun, tout en se réservant pour son usage personnel tout ce qui s’y trouvait de plus précieux. »

Rollon devint duc, prit la meilleure part et distribua le reste aux autres. On devine bien que s’il est duc, c’est qu’il ne cultive lui-même pas la terre.

On imagine bien également que les quelques milliers de Vikings l’accompagnant ne se sont pas installés comme paysans, l’inverse des dizaines de milliers de personnes déjà présentes dans la région.

Pourtant, de son côté, Lucien Musset, professeur d’Histoire de l’Université de Caen, écrit en 1986 dans Quelques observations sur esclavage et servage dans la Normandie ducale qu’il n’y a pas eu de paysans transformés en serfs à ce moment-là.

« L’inexistence du servage dans la Normandie des XIe et XIIe siècles est un fait parfaitement connu et vérifié.

Mais le duché avait certainement connu, avant 1025 environ, un esclavage fondé sur la traite qui paraît bien d’origine nordique ; il était sans doute de caractère surtout domestique. Il ne touche que des individus peu nombreux et ne fut pas durable ; on ne connaît aucun affranchi.

Ensuite, pour le XIe siècle, on possède de rares mentions de serfs : une demi-douzaine de vrais serfs ruraux, presque tous avant 1050 ; un asservissement pour dettes, une mention imprécise d’asservissement pénal, enfin une poignée de « sainteurs » s’asservissant eux-mêmes par dévotion ; aucun collibert enfin.

Tout ceci disparaît avec le début du XIIe siècle.

Le servage ne laisse ensuite comme traces que des survivances de vocabulaire, d’ailleurs fort rares et s’expliquant presque toutes par l’influence des provinces voisines.

Donc, dans la très faible mesure où il a existé avant 1100, le servage normand ne fut jamais qu’un phénomène marginal.

Le statut normal des hommes en Normandie a toujours été la liberté. »

Tout cela est absurde, naturellement, surtout que si on creuse (avec grande difficulté), on tombe sur une immense révolte paysanne en Normandie en 996-997.

Même s’il est vrai que celle-ci ne fut pas chroniquée à l’époque, il est révélateur que les historiens n’y voient pas l’expression d’une situation bien déterminée : celle du servage, qui soi-disant n’existait pas en Normandie, parce qu’il n’est pas inscrit dans les textes.

Il a été parlé plus haut de la chronique intitulée De moribus et actis primorum Normanniae ducum (« Des mœurs et des Actions des premiers ducs de Normandie »), au début du 11e siècle. Elle fut suivie d’une seconde du même type quelques décennies plus tard, Gesta Normannorum ducum (« Exploits des ducs des Normands »), écrite par Guillaume de Jumièges.

Voici comment l’écrasement des paysans révoltés est présenté.

« CHAPITRE II.

Avec quelle sagesse il [Richard II] réprima la conspiration générale tramée par les paysans contre la paix de la patrie.

Tandis qu’il était ainsi infiniment riche de tant de bonnes qualités, au commencement de son jeune âge, il s’éleva dans l’intérieur du duché de Normandie un certain germe empoisonné de troubles civils.

Dans les divers comtés du pays de Normandie, les paysans formèrent d’un commun accord un grand nombre de conventicules, dans lesquels ils résolurent de vivre selon leur fantaisie, et de se gouverner d’après leurs propres lois, tant dans les profondeurs des forêts que dans le voisinage des eaux, sans se laisser arrêter par aucun droit antérieurement établi.

Et afin que ces conventions fussent mieux ratifiées, chacune des assemblées de ce peuple en fureur élut deux députés, qui durent porter ses résolutions pour les faire confirmer dans une assemblée tenue au milieu des terres.

Dès que le duc en fut informé, il envoya sur-le-champ le comte Raoul [d’Ivry] avec un grand nombre de chevaliers, afin de réprimer la férocité des campagnes, et de dissoudre cette assemblée de paysans.

Raoul exécutant ses ordres sans retard, se saisit aussitôt de tous les députés et de quelques autres hommes, et leur faisant couper les pieds et les mains, il les renvoya aux leurs, ainsi mis hors de service, afin que la vue de ce qui était arrivé aux uns détournât les autres de pareilles entreprises, et rendant ceux-ci plus prudens les garantît de plus grands maux.

Ayant vu ces choses, les paysans abandonnèrent leurs assemblées, et retournèrent à leurs charrues. »

On a ici un bon exemple – terrible – d’installation d’une force armée, d’un asservissement qui a du mal à se calibrer, car provenant de l’extérieur, ce qui provoque une rupture et une remise à plat des rapports.

Une fois cela réalisé, cela permit un élan au duché, qui jusqu’en 1144 agit avec une grande indépendance, faisant de Rouen, Fécamp puis Caen ses bastions.

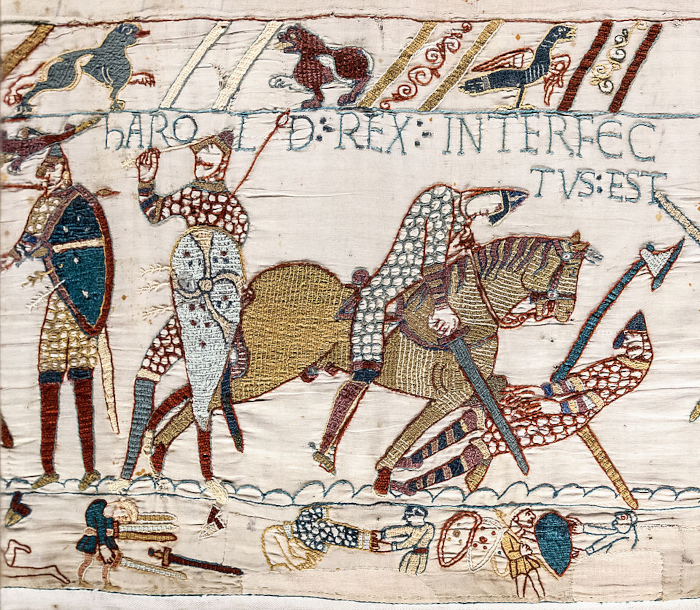

On a même en 1066 la fameuse campagne de Guillaume le Conquérant en Angleterre, dont il devint roi.

opposant les Anglais avec le roi Harold aux Norvégiens alors que Guillaume le Conquérant a déjà débarqué en Angleterre ; les Anglais sont ensuite défaits à Hastings

Regardons justement comment la conquête a pris forme. On s’aperçoit alors qu’il s’est passé la même chose que pour le duché de Normandie.

Guillaume le Conquérant a donné les terres prises aux aristocrates anglo-saxons à des barons, en les dispersant afin de les empêcher d’être en mesure de former un bloc territorial homogène.

Ces barons remirent des concessions à des éléments subalternes (en grande majorité normands), qui eux-mêmes firent de même. On a alors tout un système pyramidal… où les serfs sont invisibles, et pourtant à la base de tout le système.

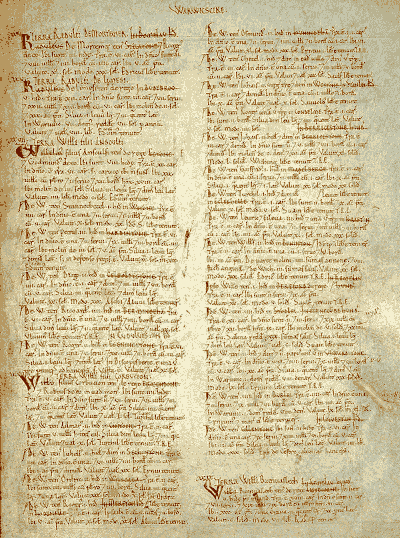

En pratique, il y a 1 100 propriétaires terriens, dont 200 grands barons et 300 ecclésiastiques.

En face, la quasi-totalité des paysans sont des serfs, comme le confirme vingt ans plus tard, un recensement foncier et démographique du pays, appelé « Livre du Jugement dernier », qui fournit au roi le nombre de terres, de vassaux auprès des barons normands, d’animaux de ferme, etc.

On notera que le processus exige que tout propriétaire terrien appartienne automatiquement à la noblesse, ce qui agrandit le cadre de celle-ci, même si bien évidemment l’élite était un groupe fermé, vivant exclusivement de manière parasitaire (les barons, les représentants du haut clergé tels les archevêques, évêques et abbés des grands monastères).

Pareillement, un homme ne relevant pas du servage pouvait payer afin d’éviter un tribunal local et se retrouver devant la cour royale. Cela veut dire que si les paysans faisaient face à la justice du seigneur local, la minorité parasitaire se retrouvait face à une justice différente, supervisée par le roi.

Il va de soi également que cette nouvelle noblesse s’empressa de construire des forteresses et des châteaux, afin de se prémunir des révoltes, mais bien sûr également pour se lancer dans une féroce concurrence ou compétition contre les voisins, voire contre le roi.

=> Retour au dossier sur le mode de production féodal