À partir de 1962, l’UNEF est sur une ligne oppositionnelle, elle est portée par des étudiants relevant de la seconde gauche.

Elle manifeste, elle proteste, comme le 25 avril 1963 avec une manifestation pour l’augmentation des crédits aux universités, en octobre 1963 avec la campagne : « des amphis pas des canons ».

On a ensuite le 7 novembre 1963 une manifestation contre le ministre de l’Éducation nationale Christian Fouchet, et lors du mois de décembre 1963 une grève des loyers dans les cités universitaires.

Cela continue le 21 février 1964 avec une tentative d’occuper la Sorbonne, puis lors du mois de décembre 1964 avec une semaine nationale d’action, en mars 1965 avec des grèves et des manifestations pour l’allocation d’études, etc.

Cependant, l’Église catholique prend ombrage du rôle de la Jeunesse Étudiante Chrétienne et la met violemment au pas en 1964-1965.

Celle-ci va alors mourir à petit feu, tandis que naît une éphémère Jeunesse Universitaire Chrétienne et que surtout c’est le grand passage de la mouvance catholique de gauche dans la seconde gauche et chez les maoïstes.

Ces derniers placèrent des espoirs initialement dans l’UNEF, qu’ils parvinrent à influencer de par leur prestige.

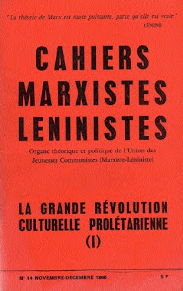

Mais leur ligne prolétarienne et anti-impérialiste ne pouvait pas correspondre à la démarche d’un syndicat étudiant de masse.

Cela donna lieu à un très court épisode avec Jean Terrel.

Ce catholique de gauche, passé par la JEC et la JUC, se rapprocha des maoïstes de l’UJC(ml), il devint président de l’UNEF en 1966 avant de démissionner en 1967, au grand dam de l’UJC(ml).

Il avait poussé l’UNEF dans une opposition à la guerre au Vietnam et dans l’affirmation d’une ligne de classe.

Mais il reconnut que ce n’était pas en cohérence avec ce qu’était l’UNEF et proposa sa démission afin que l’UNEF cesse une prétention étrangère à la sienne, cesse d’être un organe de lutte porté par l’extrême-gauche, mais se maintienne comme syndicat revendicatif.

Voici ce qu’il dit notamment lors de sa démission, à l’Assemblée Générale du Bureau National de l’UNEF des 14 et 15 janvier 1967 :

« Ces dernières semaines ont vu un climat passionnel se créer à l’UNEF.

Aujourd’hui, au début de cette Assemblée Générale, la crise est ouverte.

Est-ce un des derniers soubresauts d’une organisation moribonde ?

Est-ce un de ces débats confus où une minorité de militants politiques s’affrontent selon un jeu subtil d’accords et de désaccords ?

S’agit-il – comme certains l’ont prétendu – d’une entreprise de liquidation d’une UNEF devenue le champ clos des groupuscules ?

De telles interprétations seraient après tout rassurantes.

Mais le débat a un autre enjeu politique. Il est donc nécessaire pour la direction nationale de faire le point politique sur la ligne qu’elle a défendue (…).

Le texte de Grenoble tentait de donner à l’UNEF considérée comme organisation syndicale un champ spécifique d’intervention, dit « relativement autonome » par rapport au champ social global.

Affirmant la nécessité d’un débouché politique de l’UNEF – dans la contestation de la société capitaliste, il tentait néanmoins de définir une intervention syndicale, qui ne se heurte pas d’emblée à un préalable politique.

Et ces ambiguïtés réformistes étant rendues possibles par une erreur théorique grave portant sur le concept de « division technique du travail ».

L’emploi de ce concept revenait en effet à assigner à l’université une fonction technique correspondant à un « besoin réel de la société » – celle de transmettre le savoir – fonction que serait venue tout au plus altérer une fonction sociale correspondant à la division de la société en classe (…).

Une définition de l’action syndicale découlait de ces assertions: « l’action syndicale a pour but la transformation démocratique du système universitaire : l’université démocratique serait celle qui remplit au mieux sa fonction dans la division technique du travail sans perpétuer (voire accentuer) la division sociale du travail ».

On voit qu’une telle définition peut justifier tous les modernismes et tous les réformismes du monde (…).

Ainsi déclare-t-on possible dans le cadre même des rapports de classe existants et de l’état bourgeois d’adapter véritablement l’enseignement au monde moderne ou aux besoins réels de la société. Inutile d’insister sur l’ambiguïté d’une telle métaphore.

S’agit-il des forces productives ?

Cette inadaptation est effective ; mais sa racine se trouve dans les rapports de classe auxquels l’université est parfaitement adaptée. Nous discernons ici la contradiction dernière de la formation sociale capitaliste, celle précisément qui, pour être levée, exige le changement de base de la société tout entière (…).

Quand nous qualifions de réformiste la stratégie dite des réformes de structures, nous ne prétendons pas condamner toute lutte sur les structures de l’Université. Nous visions une question plus essentielle, celle du pouvoir.

La bataille pour les libertés démocratiques dans le cadre même de l’État bourgeois est une chose, la construction du socialisme une autre (…).

La forme spécifique que prend ce recul dans l’organisation de masse étudiante est celle d’une crise de l’appareil.

L’UNEF, vu sa faiblesse organisationnelle, ne peut que difficilement survivre bureaucratiquement sans lutte de masse (…).

Nous avions, il est vrai, l’avantage de posséder ici des principes clairs et sans équivoque : – soutien politique inconditionnel à la guerre populaire menée par le peuple sud-vietnamien sous la direction du FNL contre l’impérialisme américain contre l’agresseur. – développement des luttes de masses sous la direction de militants réellement liés aux masses.

Tels sont les principes – politiques et organisationnels – qui ont guidé notre intervention :

1) nous avons accepté de participer aux « six heures du Monde pour le Vietnam », considérant que, malgré les ambiguïtés et les insuffisances, la base politique de cette manifestation n’était pas contradictoire avec les principes cités plus haut. Mais nous avons publiquement précisé les conditions politiques et organisationnelles de notre soutien.

2) nous avons été un élément décisif dans l’organisation d’une riposte immédiate aux bombardements de Hanoï. Sans cette initiative, aucune riposte n’aurait été organisée (…).

Mais sur tous les autres fronts, une politique active était impossible pour la direction nationale.

Et ceci essentiellement parce que, du fait de la conjoncture politique nationale, il est impossible de constituer une assise militante capable d’appliquer une pratique syndicale débarrassée des illusions réformistes. Telles sont les raisons qui motivent la direction nationale quand elle propose sa démission.

Notre choix, démissionner, ne correspond pas à une méconnaissance de l’importance de l’organisation de masse des étudiants : l’UNEF.

Bien au contraire, notre démission procède d’abord de notre volonté : favoriser une survie de l’appareil de l’UNEF (…).

Notre départ favorisera, nous l’espérons, la constitution d’une nouvelle majorité et l’élection d’une direction nationale – qui, pour n’être pas plus liée que nous ne le fûmes à des luttes de masses réelles – pourra néanmoins refléter plus adéquatement les désirs des appareils syndicaux.

Une telle survie organisationnelle de l’UNEF est nécessaire même au patient travail de masse qu’il convient de développer pour œuvrer à la transformation nécessaire des luttes de l’UNEF. »

Cet épisode est le grand révélateur de l’incohérence de l’UNEF, générée comme organe de masse gérant la vie étudiante au plus haut niveau institutionnel et devenue un centre minoritaire des étudiants contestataires.