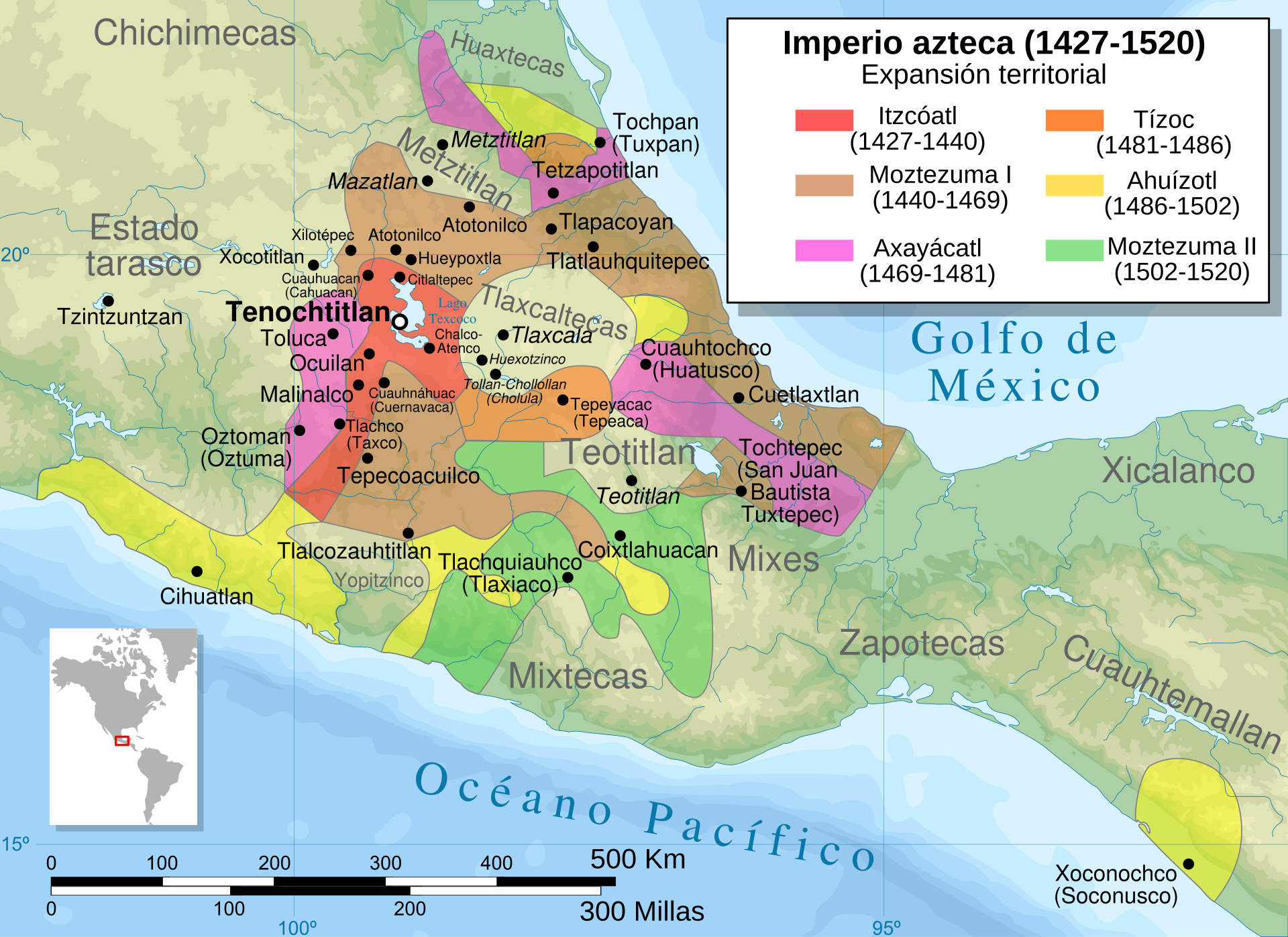

Lorsque les conquistadors arrivent dans le Mexique actuel, « l’empire aztèque » est tout récent.

Il est, en effet, né d’une triple alliance des Cités-États de Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan en 1430.

Tenochtitlan prit le dessus ; la ville construite sur un lac d’une superficie de 13 km², avec 70 000 habitants, éblouit les conquistadors, avant qu’ils ne la ravagent en 1521.

Et c’est sur les ruines de « l’empire aztèque » (aztèque étant un terme lié à l’origine mythique des Mexicas) que s’est constituée la Vice-royauté de la Nouvelle-Espagne.

On a alors un immense paradoxe historique. Hernán Cortés, le chef des conquistadors, était arrivé au moyen de 11 navires, avec 400 soldats (puis 200 autres), 200 Indiens, 32 chevaux de guerre, 10 canons et 4 canons longs.

Sa réussite, il la doit en fait aux autres peuples indiens qui se sont alliés avec lui afin de renverser la domination de Tenochtitlan : les Espagnols profitèrent de plus de 100 000 Indiens pour prendre la ville, défendue par autant d’Aztèques.

Cependant, la domination systématisée que Tenochtitlan ne pouvait pas mettre en place, car on en était au début seulement d’un vrai système de Cité-État, les Espagnols vont l’imposer, depuis Tenochtitlan devenu Mexico.

(en vert les zones tributaires, en jaune les zones frontières) (wikipedia)

C’est ce qui donne sa réalité au Mexique.

L’empire aztèque ne dominait qu’environ 16 % du Mexique actuel, et encore le pouvoir central était loin à Tenochtitlan, qui vivait des rentes de sa domination, des tributs exigés.

Et pourtant, Tenochtitlan transformé en Mexico va parvenir à unifier l’ensemble du Mexique, à lui

fournir une physionomie générale.

Ce processus va se dérouler par en haut, c’est ce qui va poser problème au Mexique, sur le plan d’une réelle unification populaire-nationale.

Cependant, il va être extraordinairement efficace.

Pour en avoir la preuve, il suffit de se tourner vers les villes.

Normalement, les campagnes donnent les villes. Comme on est dans un processus de colonisation, les villes donnent les campagnes.

Les conquistadors fondent des villes comme bases, de là ils font la conquête des zones environnantes, asservissant les Indiens pour les faire travailler.

Les villes grandissent en profitant de cette situation de rente, donnant naissance à tout un environnement : commerce, universités, églises, institutions politico-judiciaires.

Quelles sont les principales villes avant l’indépendance mexicaine, avant que la Nouvelle-Espagne ne donne le Mexique ?

On a Mexico, l’ancienne Tenochtitlan. Mais on a également Veracruz, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Santa Fe, San Antonio, Los Angeles, San Diego, Monterey.

On peut ajouter, de manière plus secondaire, Acapulco, El Paso del Norte (Ciudad Juárez), Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, Morelia, Campeche, Guanajuato.

En soi, ce dispositif urbain n’aurait jamais dû suffire. Cependant, l’autre aspect réside dans l’immense tragédie.

Comme partout ailleurs, les Indiens ont terriblement souffert des maladies amenées par les Espagnols (grippes, paludisme, variole, syphilis, rougeole, oreillons, typhus, fièvre typhoïde, la fièvre entérique, rubéole, coqueluche, diphtérie grave, la dysenterie endémique).

Si on ajoute à cela les privations, les désorganisations provoquées par l’invasion coloniale, l’asservissement, les massacres… autour de 90 % de la population a disparu.

Parallèlement à l’affirmation des villes, porteuses du pouvoir mais également de la religion, cela a conduit à une synthèse.

Celle-ci est la grande question mexicaine et également sa réponse ; c’est un thème qui relève de l’obsession absolue de tout penseur mexicain conséquent.

Certains penchent d’un côté et pensent que le centre de gravité est du côté indien, d’autres penchent du côté opposé et affirment que c’est l’aspect européen qui a prédominé.

D’autres encore raisonnent en termes de fusion, le plus connu étant José Vasconcelos (1882-1959), auteur en 1925 d’un ouvrage extrêmement célèbre : La Raza Cósmica (la Race Cosmique).

Ici, on oscille entre un universalisme où le métissage et la civilisation mondiale sont portés par le mélange historique se faisant au Mexique et une sorte de racisme à la latino-américaine mais en version plus focalisée sur le Mexique.

On touche ici à un aspect essentiel de la philosophie mexicaine, qui a deux obsessions : le passé et le futur.

Le présent n’existe que comme valorisation d’un passé extraordinaire même si relativement mystérieux (avec les Aztèques, les Mayas, les Totonaques, les Olmèques, les Toltèques, Teotihuacan, etc.) et comme lecture exceptionnaliste où le Mexique réel relève de l’avenir.

construite entre 500 et environ 1200

Dans son essai Le labyrinthe de la solitude, Octavio Paz souligne les traits psychologiques mexicains qui découlent de cette sensation affreuse de ne pas être soi-même, qui produit en même temps une fierté franche et une terrible faiblesse dans l’estime de soi.

Le Mexicain se sent seul ; il est perpétuellement dans un labyrinthe. Il se referme alors sur lui-même, dans un grand mouvement de repli psychologique. Il apparaît d’autant plus étrange ou étranger aux autres, provoquant en retour un sentiment d’étrangeté en lui-même.

Octavio Paz souligne ainsi le caractère dialectique du Mexicain, chaleureux et froid, ouvert et fermé, statique et exubérant.

« L’étrangeté provoquée par notre hermétisme a créé la légende du Mexicain, un être insondable.

Notre suspicion provoque l’éloignement.

Si notre courtoisie attire, notre réserve glace.

Et la violence inattendue qui nous déchire, la splendeur convulsive ou solennelle de nos fêtes, le culte de la mort, finissent par déconcerter l’étranger.

La sensation que nous créons n’est pas différente de celle produite par les Orientaux.

Eux aussi, Chinois, Hindoustanis ou Arabes, sont hermétiques et indéchiffrables.

Eux aussi traînent en lambeaux un passé encore vivant.

Il existe un mystère mexicain, tout comme il existe un mystère jaune et un mystère noir.

Le contenu spécifique de ces représentations dépend de chaque spectateur.

Mais elles s’accordent toutes à former de nous une image ambiguë, voire contradictoire : nous ne sommes pas des êtres sûrs de nous, et nos réponses, comme nos silences, sont imprévisibles, inattendues.

Trahison et loyauté, crime et amour, se tapissent au plus profond de notre regard.

Nous nous attirons et nous nous repoussons. »

Ce rapport ouvert/fermé, cela saute aux yeux, correspond à la fois aux Aztèques et aux conquistadors espagnols, historiquement hyper-formels et en même temps très affirmatifs dans la vitalité.

Et cela s’exprime de manière massive dans un Mexique coincé entre le passé et l’avenir. Octavio Paz nous dit ici que :

« La prééminence du clos sur l’ouvert ne se manifeste pas seulement par l’impassibilité et la méfiance, l’ironie et la suspicion, mais aussi par un amour de la Forme.

Elle contient et enferme l’intimité, prévient ses excès, réprime ses explosions, la sépare et l’isole, et la préserve.

Les influences doubles des cultures indigène et espagnole se conjuguent dans notre prédilection pour le cérémonial, les formules et l’ordre.

Les Mexicains, contrairement à ce que suppose une interprétation superficielle de notre histoire, aspirent à créer un monde ordonné selon des principes clairs.

L’agitation et l’âpreté de nos luttes politiques démontrent l’importance des notions juridiques dans notre vie publique.

Et au quotidien, le Mexicain s’efforce d’être formel et devient très facilement stéréotypé. »

Tout cela aboutit à la définition suivante du Mexique par Octavio Paz, ou plus exactement de la nature mexicaine :

« la mexicanité – goût nonchalant et heureux de l’ornement, négligence, passion et réserve »

Mais tous les Mexicains ne vivent pas dans le même espace-temps, malgré leur culture commune générée dans une rencontre forcenée entre le colonialisme espagnol et l’arrière-plan indien (très unifié culturellement même si pas forcément aztèque, car de la même civilisation dite « mésoaméricaine »).

C’est là la source du problème mexicain.

Car si « Mexico » est mondialement connu comme terme, comme symbole, comme mot pour désigner une identité nationale, dans la pratique Mexico n’existe pas : il y a les Estados Unidos Mexicanos, les États-Unis mexicains.

Le Mexique a la même réalité administrative que les États-Unis d’Amérique – sauf qu’à la différence de ceux-ci, le capitalisme ne s’est pas élancé librement.

On a ainsi une identité qui s’est, en quelque sorte, arrêtée en cours de route, ou qui a avancé malgré elle, contre elle-même.

Les nuances ont produit des différences, les différences des luttes et là on passe à la contradiction : c’est ce qui constitue la dynamique de l’histoire du Mexique indépendant, avec ses troubles, ses faiblesses, son incapacité à surmonter les problèmes de fond.

Voyons quel a été le processus historique.

aux pays européens (thetruesize)

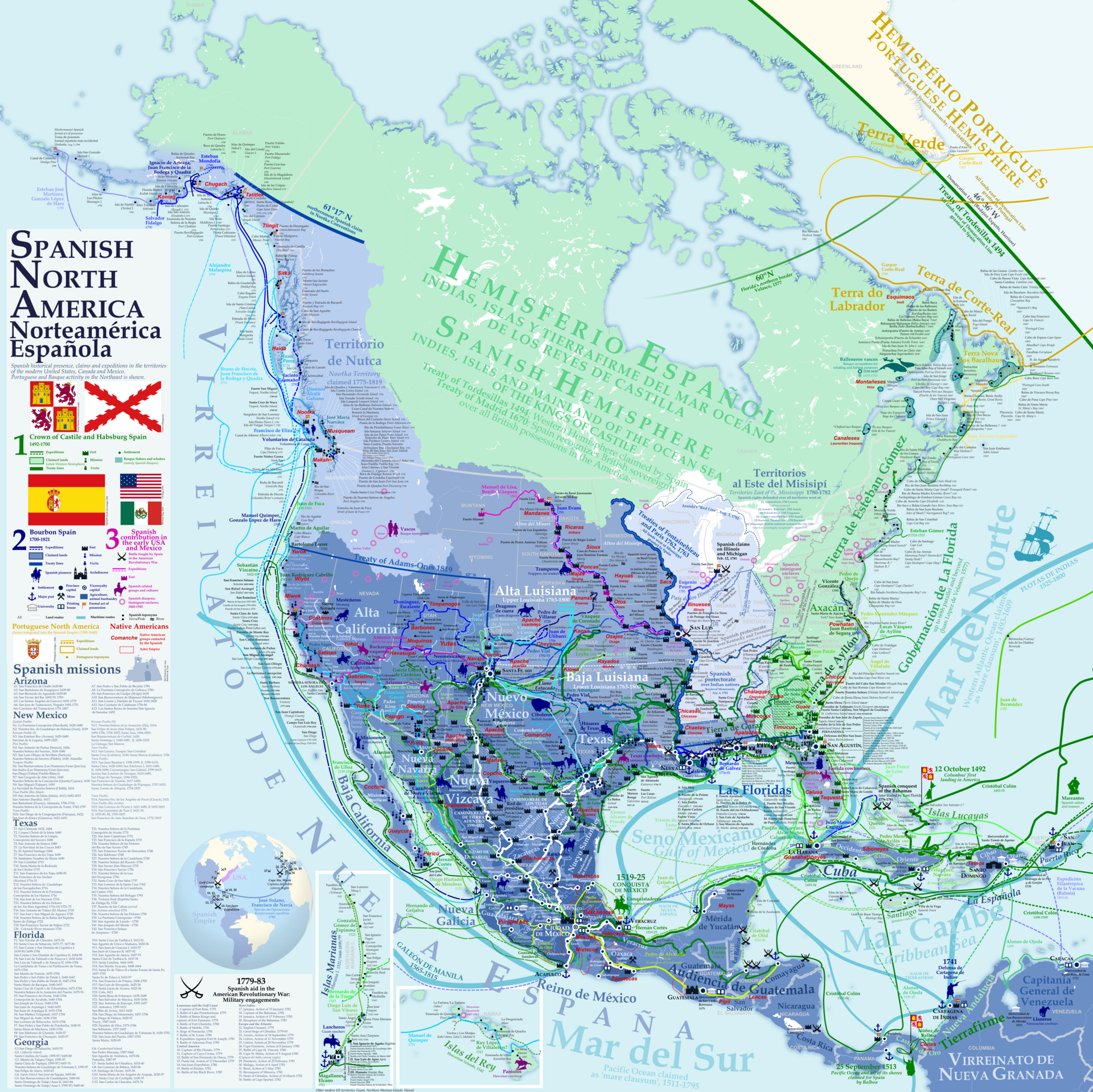

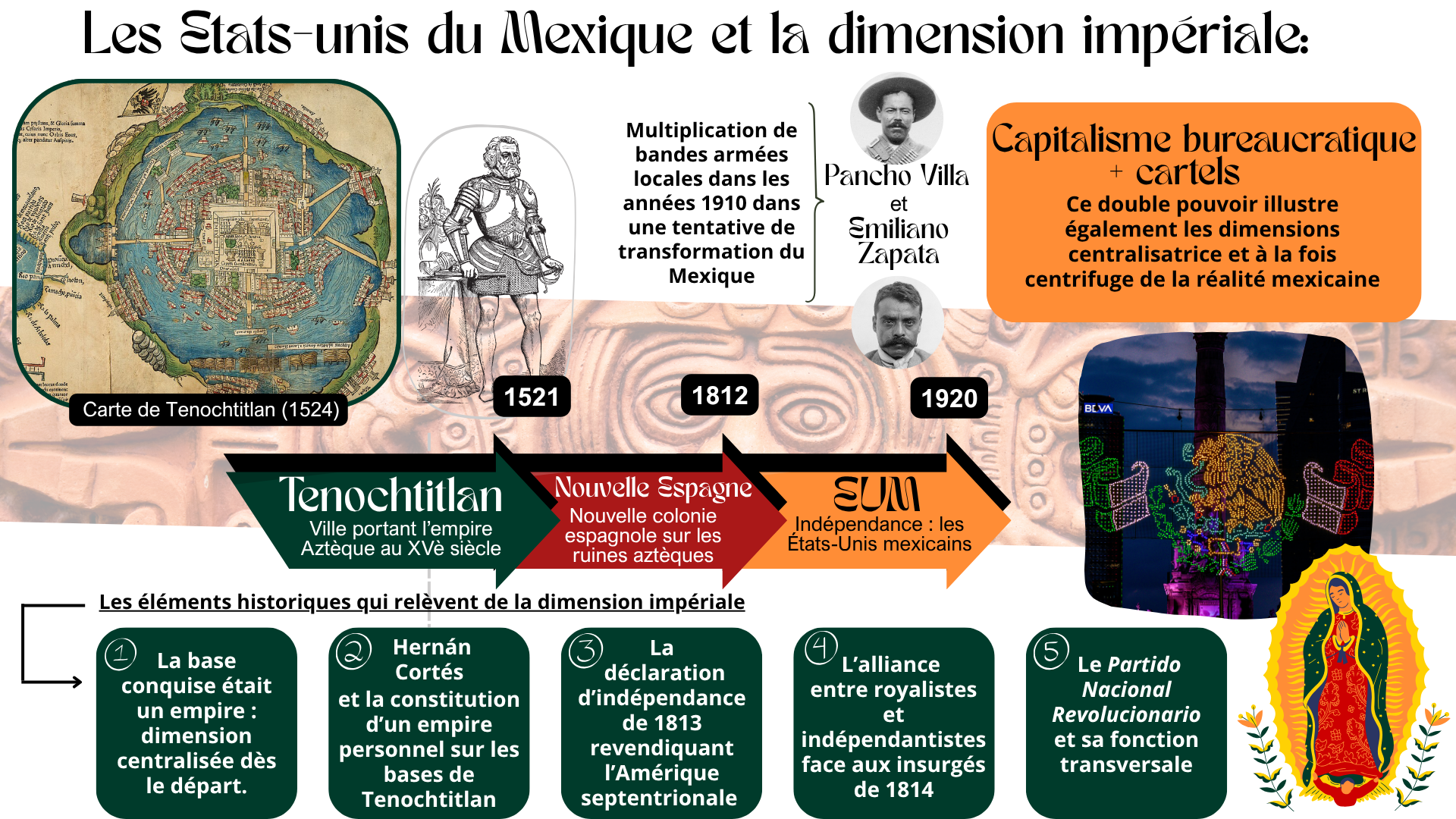

Dès la victoire sur les Aztèques, la perspective de domination impériale prend le dessus chez les conquistadors.

C’est la première contradiction. Il faut résolument insister sur le terme d’impérial.

Il faut, en effet, bien distinguer ce qui s’est passé au Mexique de ce qui s’est passé au Pérou.

avec comme bases les futurs Mexique et Pérou

Lorsque l’empire inca s’effondre, la monarchie espagnole prend le relais. Elle démolit tout l’ordre en place et s’installe en remplacement.

La dimension conquérante est alors secondaire, même s’il est vrai que les Espagnols vont prolonger le processus d’élargissement territorial déjà commencé par les Incas (cela donnera le Chili).

Au Pérou, la dimension impériale était administrative plus qu’autre chose, avec un brutal sentiment d’appropriation, et d’ailleurs Francisco Pizarro, le conquistador prenant le contrôle du Pérou, cherchait bien moins à louvoyer que Hernán Cortés.

Ce dernier, par contre, ne cessa jamais de manœuvrer, d’amadouer, de structurer des alliances, tout en utilisant la violence, la brutalité et la cruauté si nécessaire.

C’est qu’au Mexique, les Aztèques ne dominaient qu’une petite partie d’une vaste zone de culture mésoaméricaine, où les valeurs civilisationnelles étaient les mêmes ou très proches, au pire apparentés.

Pour faire simple et de manière réductrice : on avait les mêmes dieux (Quetzalcoatl, Tlaloc, Tezcatlipoca, Mictlantecuhtli…), le même vitalisme cosmique (Teotl), le même jeu de balle (de portée religieuse à prétention cosmique), les mêmes sacrifices humains (avec les cœurs offerts à l’univers vivant), le même calendrier, la même astronomie, la même utilisation de l’obsidienne (en l’absence de fer), la même culture du haricot et du maïs, les mêmes incisions rituelles, etc.

L’expérience acquise contre les Aztèques et les peuples les entourant pouvait être donc aisément reproduite, avec un peu d’adaptation, et surtout avec une force militaire de plus en plus grande.

Hernán Cortés fut ainsi un tacticien hors pair, un conquérant à visée impériale et il se rapprochait lui-même d’Alexandre le Grand.

Il faut savoir ici également qu’il avait agi de son propre chef depuis le départ.

Il ne devait explorer que la zone de Cuba et il est allé sur la côte ; il a méprisé les ordres du gouverneur de Cuba et il a brûlé ses navires une fois arrivé sur le continent, afin d’empêcher ses propres hommes d’éventuellement s’enfuir.

C’est lui qui décida de la prise de Tenochtitlan et à la suite de sa victoire il continuera dans la même démarche, ce qui amènera la monarchie espagnole à chercher à le mettre finalement de côté, tellement sa trajectoire semblait similaire à un conquérant instaurant son propre empire.

La conquête du Mexique, c’est ici à la fois une opération coloniale et une entreprise impériale, et les deux aspects se conjuguent.

L’éclatement du pays dû au colonialisme s’oppose à la centralisation et l’uniformisation produites par la dimension impériale ; inversement, le mouvement dynamique de la colonisation affronte le caractère statique de l’aspect impérial.

C’est ce qui va mener, dans un processus historique tourmenté, aux Estados Unidos Mexicanos.

En 1519, les Espagnols débarquent ; en 1521, ils prennent la future Mexico.

En 1525, ils contrôlent la vallée de Mexico.

On a alors à peu près le quart du Mexique actuel sous contrôle espagnol.

Commence alors l’expansion au sud, avec les territoires autour de la côte Pacifique, Oaxaca et les premières incursions au Yucatán.

On est alors en 1530, avec 35 % du Mexique actuel.

Suivent alors l’expansion au nord et l’ouest, qui est plus difficile en raison de nombreuses résistances indiennes.

En 1540, les Espagnols contrôlent la moitié du Mexique actuel.

Les Espagnols poussent alors encore plus au sud (Yucatán, Campeche, Chiapas, Guatemala et Honduras), le processus se terminant vers 1560, puis se précipitent au nord, le processus se terminant vers 1600.

Commence dès lors un processus de « pacification » et d’installation profonde du colonialisme, qui durera jusqu’à 1700.

Saisissons bien les choses.

Un colonialisme s’installe et étend son territoire, au fur et à mesure. Il s’agrandit de manière quantitative.

Ce n’est qu’après qu’il se structure ou cherche à se structurer, connaissant alors un saut qualitatif.

La Nouvelle-Espagne existe quant à elle dès le départ ; elle est présente qualitativement dès l’origine.

L’extension du territoire a une dimension quantitative bien sûr, cependant c’est surtout un renforcement de la base qualitative initiale.

Il faut bien parler d’une visée impériale principalement.

L’aspect colonial existe, mais il n’est pas l’aspect principal.

Le colonialisme s’emboîte dans la dimension impériale, et non l’inverse.

Si on rate cela, la nature du Mexique échappe à l’analyse.

C’est ce qui fait que la marche à la dimension nationale du Mexique a été facilitée : il y avait déjà un centre incontournable, concentrant de très nombreux aspects de la vie et œuvrant à l’établissement de fondements nationaux.

Mais ce centre avait une nature particulière, cosmopolite-impériale, d’où une incapacité à aller jusqu’au bout dans l’affirmation nationale.

Si l’on veut, c’est un équivalent de la monarchie absolue française, espagnole, anglaise, mais sur un socle trop cosmopolite et dans un pays encore en élargissement.

Encore est-il un aspect qui vient à la fois contribuer à la dynamique nationale, tout en la rendant davantage complexe.

La région centrale du Mexique, la Mésoamérique, relevait de la même base civilisationnelle.

La Vice-royauté se fonde directement là-dessus, dans la confrontation-assimilation.

La partie nord-est, par contre, peuplée de nomades, des chasseurs-cueilleurs, dont la résistance aux Espagnols fut pour cette raison plus éparse, plus longue.

L’opération de colonisation au Nord s’épuisa toujours plus, en raison des vastes territoires et du harcèlement indien.

Le Nouveau-Mexique marque la limite de l’avancée, d’ailleurs les Comanches du Texas et les Apaches de l’Arizona menèrent des opérations contre la Vice-royauté et le Mexique pendant des siècles.

à sa mort, sa fille se maria à son frère afin que celui-ci récupère le titre de duc

La partie sud-est, dans le principe, est le prolongement de la Mésoamérique, car les peuples qui y vivent, principalement les Mayas, en relèvent historiquement. Ils vivaient cependant de manière isolée depuis longtemps, leur apogée se situant entre 250 et 900 de notre ère.

Le Mexique de la Vice-royauté a comme base la Mésoamérique, même s’il y a eu un élargissement au Nord et au Sud.

On doit constater que l’unité mésoaméricaine a été réalisée, cependant contre la Mésoamérique elle-même, par les Espagnols.

Mais l’ampleur de la civilisation mésoaméricaine a forcément joué sur la Vice-royauté, ses structures économiques et sociales, ses mentalités, ainsi bien sûr que sur la religion.

La religion catholique au Mexique est profondément marquée par les anciennes valeurs mésoaméricaines, à différents degrés, que ce soit au niveau de la ferveur, de la conception de la religion, de l’approche des rites, ou encore des fêtes et des manières de les aborder.

L’une des expressions les plus connues du catholicisme mexicain est le culte de Notre-Dame de Guadalupe.

L’épisode connu est que la Vierge est apparue à un Indien en 1531, avec notamment une image d’elle s’étant miraculeusement imprimée sur son habit.

De manière notable, la Vierge est une métisse ; elle fut dès le départ appelé Tonantzin, soit le même nom qu’une déesse aztèque (« Notre mère sacrée »), vénérée précisément à l’endroit de l’apparition !

Le tissu, de 1,70 mètre par 1,05, est devenu un symbole national mexicain, allant bien au-delà du culte ; la basilique qui l’abrite est le lieu de pèlerinage catholique le plus visité au monde, avec 20 millions de personnes par an.

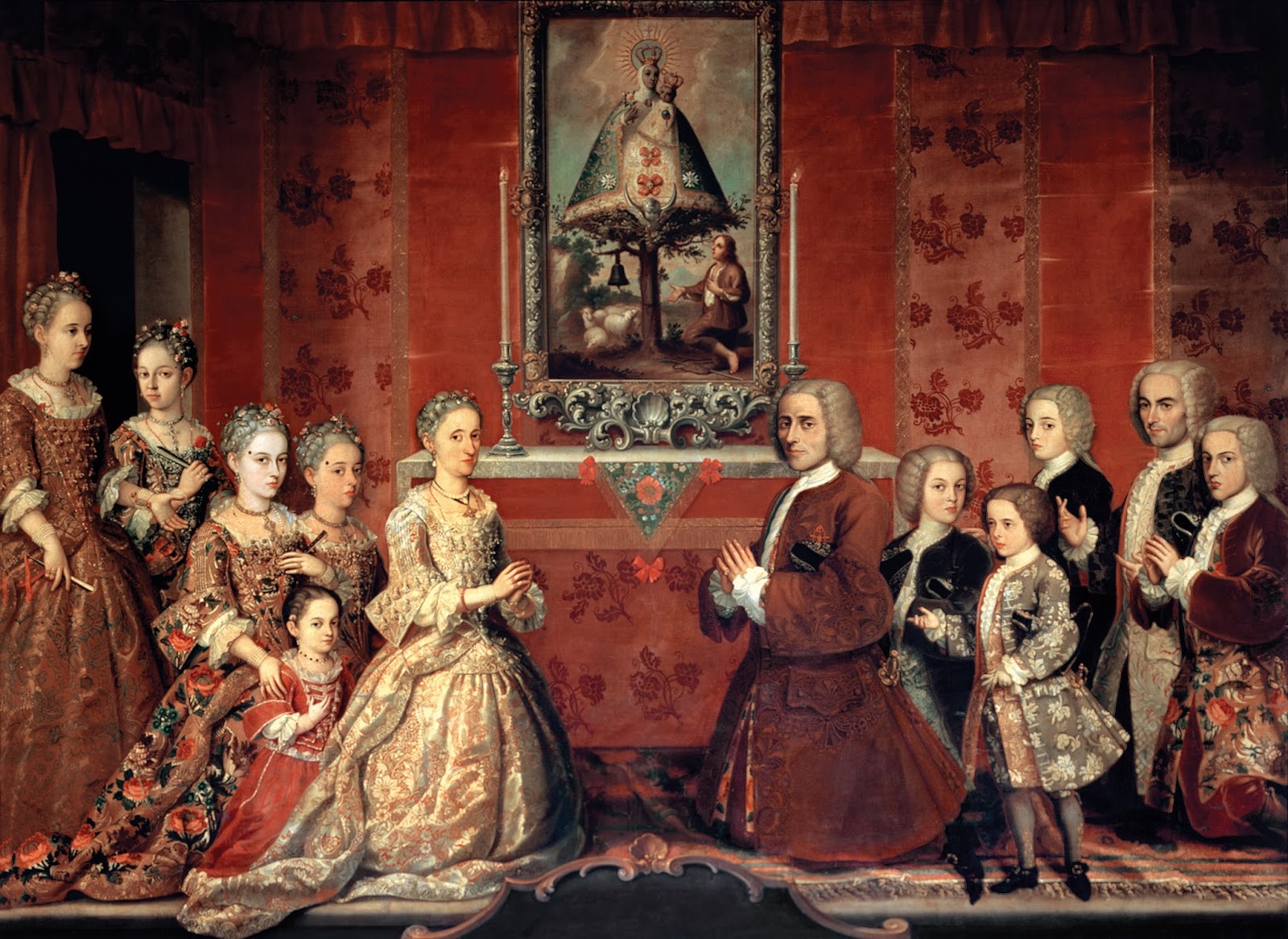

Un autre aspect significatif concerne la mise en place du pouvoir de la Vice-royauté. Comme pour la prise de Tenochtitlan, des forces indiennes ont été intégrées et reconnues, à différents niveaux.

On a par exemple ici la figure très connue de Conín, foudre en langue otomi, qui prit le nom de Fernando de Tapia en jouant un rôle de premier plan pour la soumission des Indiens et la fondation de la ville de Querétaro.

La Vice-royauté célébrait bien entendu ce genre d’intégration, afin d’apparaître comme un rouleau compresseur impérial, mais c’était de toute façon l’état d’esprit des conquistadors que de louvoyer et manœuvrer, avec un esprit tactique supérieur aux Indiens ayant un état d’esprit propre à l’époque esclavagiste.

Des titres de noblesse indigène étaient ainsi attribués, avec un pouvoir local maintenu et s’intégrant au dispositif colonial général.

La Vice-royauté de la Nouvelle-Espagne était donc un assemblage.

Née de la collision entre des aventuriers espagnols, les conquistadors, et les Aztèques ayant l’hégémonie sur un vaste territoire, elle est née comme empire aztèque prolongé, devenu espagnol, engloutissant la Mésoamérique, puis s’étendant au nord et au sud.

C’était une entreprise d’une dimension extrême, et la monarchie espagnole lui a accordé une attention.

D’ailleurs, le choix de « Nouvelle-Espagne » comme nom témoigne de l’espérance et de l’inquiétude de l’Espagne, soucieuse de tout canaliser en sa direction.

Sauf que la monarchie espagnole, issue d’une logique d’empire avec les Habsbourg, est sur le déclin et son féodalisme est de plus en plus arriéré dans son développement, notamment en comparaison avec la France, qui va produire Louis XIV, mais également en comparaison avec l’Angleterre, une autre grande puissance maritime.

Le rêve fou d’une Nouvelle-Espagne prolongeant l’Espagne ne fut donc qu’une vanité, malgré un engagement réel qui, finalement, se transforma en son contraire.

Au départ, tout a été fait de manière approfondie pour impulser une dynamique de fond. Les élevages de cochons, de chevaux, de vaches et de moutons ont été omniprésents.

Cette exploitation animale a révolutionné la production sur le continent américain.

Le pays a été parsemé de champs de blés, de vergers, de mûriers (pour les vers à soie), de vignobles, en plus du maïs et de l’agave déjà présents.

Au coton des Indiens s’est ajouté le cuir, la laine et la soie; les ateliers pour le meuble et la ferronnerie se sont développés.

Le métissage culturel a opéré de manière profonde : la céramique espagnole a pris des traits propres (la Talavera, à Puebla), la sarape (une pièce de tissu du type poncho) s’est répandue (à Saltillo notamment).

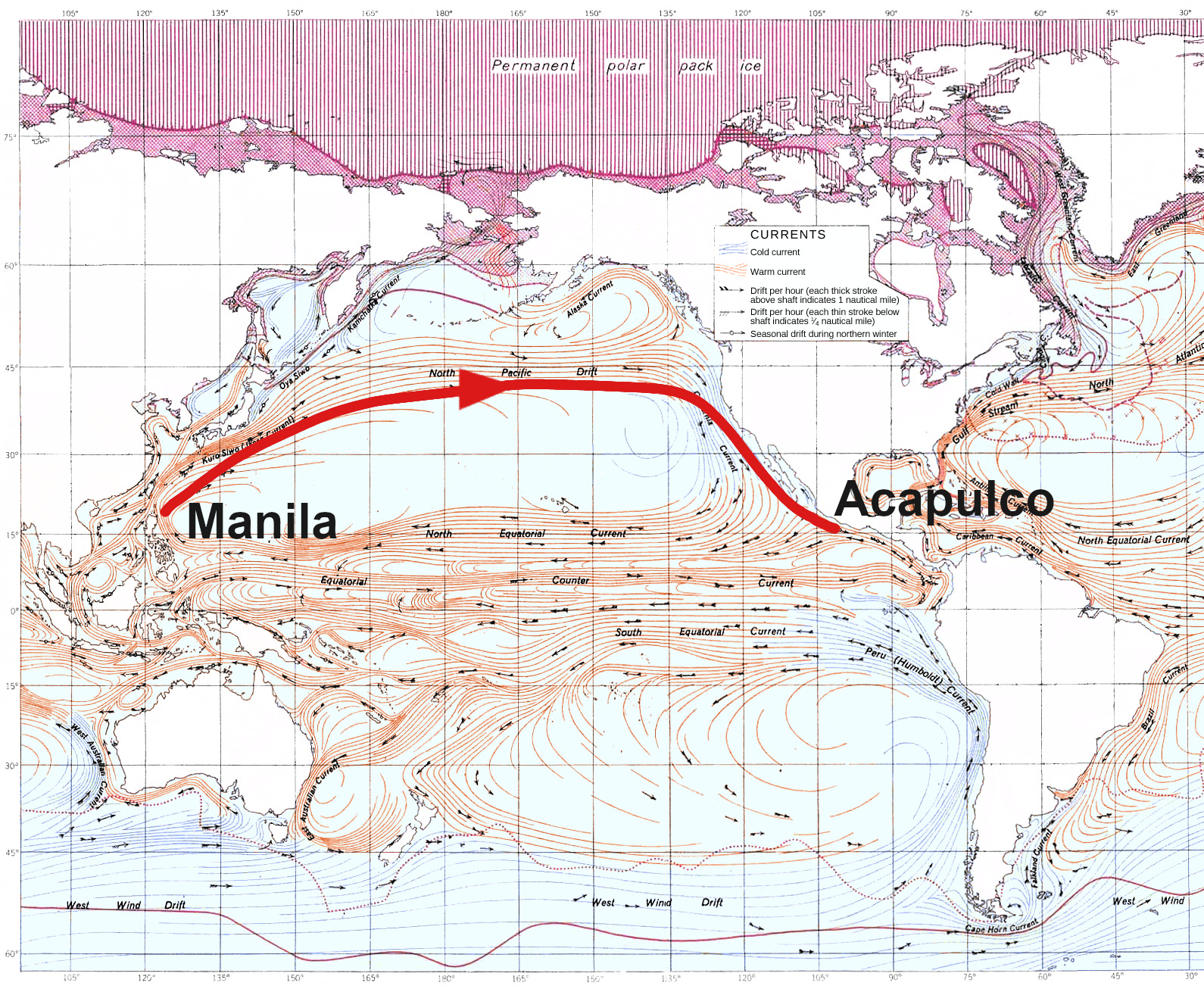

Ce n’est pas tout : la monarchie espagnole a colonisé les Philippines, qui furent rattachées à la Nouvelle-Espagne.

Les échanges entre Manille et Acapulco se sont développés ; si les marchandises allaient surtout en Espagne même (épices, soie, porcelaine, tissus, objets d’art), il y eut une influence sur ce qui deviendra le Mexique, principalement par les motifs chinois récupérés localement pour la production de laques, de filigranes (travail délicat de fils d’or ou d’argent entrelacés) et de porcelaines.

Le rebozo, un long morceau de tissu droit servant de vêtement pour transporter les bébés, date de cette période.

Il est issu de la culture indienne, dans une synthèse avec la mantille espagnole (une sorte de fine écharpe pour la tête) et de la mantón de Manila, un châle dit de Manille employé notamment pour danser le flamenco et influencé par le pañuelo ou alampay, un châle des Philippines lui-même marqué par la culture espagnole et par leur intermédiaire par la culture arabe.

par Juan Rodríguez Juárez, 1750

Tout cela est très important, car cela souligne bien que la Nouvelle-Espagne connaît de nombreux échanges ; elle est au cœur d’un processus de mondialisation.

On est dans un processus d’accélération, pas simplement d’établissement de bases isolées et séparées, comme par exemple en Amérique centrale.

La dimension féodale de la monarchie espagnole ne put naturellement pas assumer un tel saut qualitatif.

Elle raisonnait en termes de rente et, dans son déclin, elle reprenait toujours plus d’une main ce qu’elle donnait de l’autre.

Ainsi, il n’y avait qu’un seul galion voyageant chaque année entre Acapulco et Manille, avec 2 à 3 mois du premier port au second, 6 à 7 mois pour l’inverse, dans des conditions extrêmement difficiles (tempêtes dans le Pacifique, pirates, maladies, etc.).

Ce galion, parfois doublé, transportait des marchandises pour une valeur de plusieurs millions de pesos. C’est un chiffre très important, mais ce qui compte c’est comment la monarchie espagnole chapeaute la situation.

De la même manière, les échanges entre la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne et celle du Pérou étaient limités à 100 000 pesos chaque année.

La monarchie espagnole exigeait également que les importations et exportations de la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne passent obligatoirement par Cadix et Séville, avec une flotte encadrée, les particuliers n’ayant pas le droit d’organiser leur propre transport.

On notera ici que la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne n’avait de toute façon le droit d’exporter que de la cochenille et de l’indigo, ainsi que les métaux précieux.

Pire encore, la monarchie espagnole finit par chercher à renforcer ses rentes en rendant encore plus dépendantes ses colonies.

Un exemple flagrant d’incohérence concernait le mercure, utilisé afin de séparer l’or de la boue (l’amalgame or-mercure est ensuite chauffé pour que le second s’évapore).

La monarchie espagnole avait instauré un monopole, avec le mercure venant des mines d’Almadén en Espagne ou de Hongrie, et vendu en Nouvelle-Espagne deux ou trois fois son prix.

Cela nuisait au travail des mines, et d’ailleurs la flotte annuelle pouvait être retardée ou affaiblie par les pirates.

On est dans le pillage, cela est même vrai pour les mines elles-mêmes : au lieu de galeries, il était travaillé avec des fosses, de manière artisanale et rapide, au prix d’une réelle efficacité.

Cela n’empêche pas les mines de produire six fois plus entre le 16e et le 18e siècle.

Mais cela s’appuyait principalement sur le travail des Indiens, jusqu’à l’épuisement et la mort.

à l’époque coloniale

La monarchie espagnole, de par sa base féodale et toujours plus décadente, écrasait d’un poids toujours plus terrible la Nouvelle-Espagne.

Pour sauver sa propre situation, elle finit même par interdire en Nouvelle-Espagne les mûriers, les vers à soie et les vignobles, afin d’obliger à importer depuis la métropole.

La réglementation de la production devint également plus stricte et le résultat est que, à la veille de l’indépendance, les travailleurs artisanaux consistaient en des Indiens semi-esclavagisés, vivant dans des conditions misérables, à la fois enfermés dans les ateliers et battus.

La situation n’était guère meilleure dans les haciendas, des vastes fermes autosuffisantes au cœur d’une zone contrôlée par les grands propriétaires terriens.

dans la région de Guanajuato (wikipedia)

Les paysans indiens, semi-esclavagisés, devaient tout acheter dans la boutique de ces derniers, la tienda de raya.

Les prix étaient également largement surévalués, tout comme d’ailleurs les biens venant d’Espagne et destinés à l’élite étaient généralement trois à quatre fois plus élevés qu’en Europe.

Et les grands propriétaires terriens vivaient de cette exploitation mêlant rente et tribut, dans un assemblage de féodalisme et d’esclavagisme.

Si cela ne suffisait pas, ils procédaient à l’hypothèque de leurs possessions, une tendance grandissante avec le temps.

Les grands propriétaires terriens se comportaient en parasites ; d’ailleurs, ils cherchaient à posséder le plus de terres possibles, par prestige, quitte à en laisser une partie inculte.

Et ils n’étaient pas les seuls à martyriser les Indiens, réduits à être une force de travail corvéable à merci.

Le clergé, initialement hyper-motivé et un outil majeur de la colonisation, avait bien sûr lui-même sombré dans le parasitisme, profitant de ce qui était extorqué aux Indiens : la dîme, les frais de baptême, de mariage, d’obsèques.

Et, naturellement, comme en Europe, l’Église possédait des terres ; au début du 19e siècle, c’était même la moitié des terres cultivées.

Ainsi, la métropole exploitait la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne et dans celle-ci l’aristocratie, composée des Espagnols peninsulares (nés en Espagne) et criollos (nés en Amérique) exploitaient les masses indiennes.

Les métis formaient un niveau intermédiaire, travaillant dans l’artisanat ou comme domestiques, avec une plus ou moins grande reconnaissance sociale selon la blancheur de leur peau.

On a ici quelque chose d’historiquement terrible, car on a un élan qui commence, avec une intégration des masses indiennes dans un processus productif, mais la démarche est sabotée, abandonnée, alors qu’à l’arrière-plan on a le féodalisme des haciendas.

Et de par la masse énorme de gens éparpillés dans la Nouvelle-Espagne, la séparation sociale sur la base de la couleur de peau prenait une ampleur de dimension nationale.

Combiné avec le style patriarcal des Espagnols féodaux, mais bien sûr également des Indiens relevant de l’époque historique de l’esclavagisme, voire des tribus nomades, cela condamna le Mexique à connaître une logique sociale pyramidale extrêmement prononcée.

C’est le produit logique d’une situation combinant empire en extension et colonialisme ; on a un féodalisme où les premiers en place génèrent des obstacles multiples les rendant inatteignables, alors que de toutes façons la division du travail colonial et de conquête parachève les séparations.

Cela rend complexe la compréhension de la révolte de la Nouvelle-Espagne contre la monarchie espagnole, lorsque celle-ci vacille et manque de s’effondrer en raison des invasions napoléoniennes.

Mais il est un moyen d’appréhender les choses de manière constructive. Il suffit de s’imaginer que le processus est en accordéon.

De nombreuses villes, de nombreux aspects, de nombreuses couches se superposant… le processus ne va pas être linéaire, tous les éléments vont craquer au fur et à mesure.

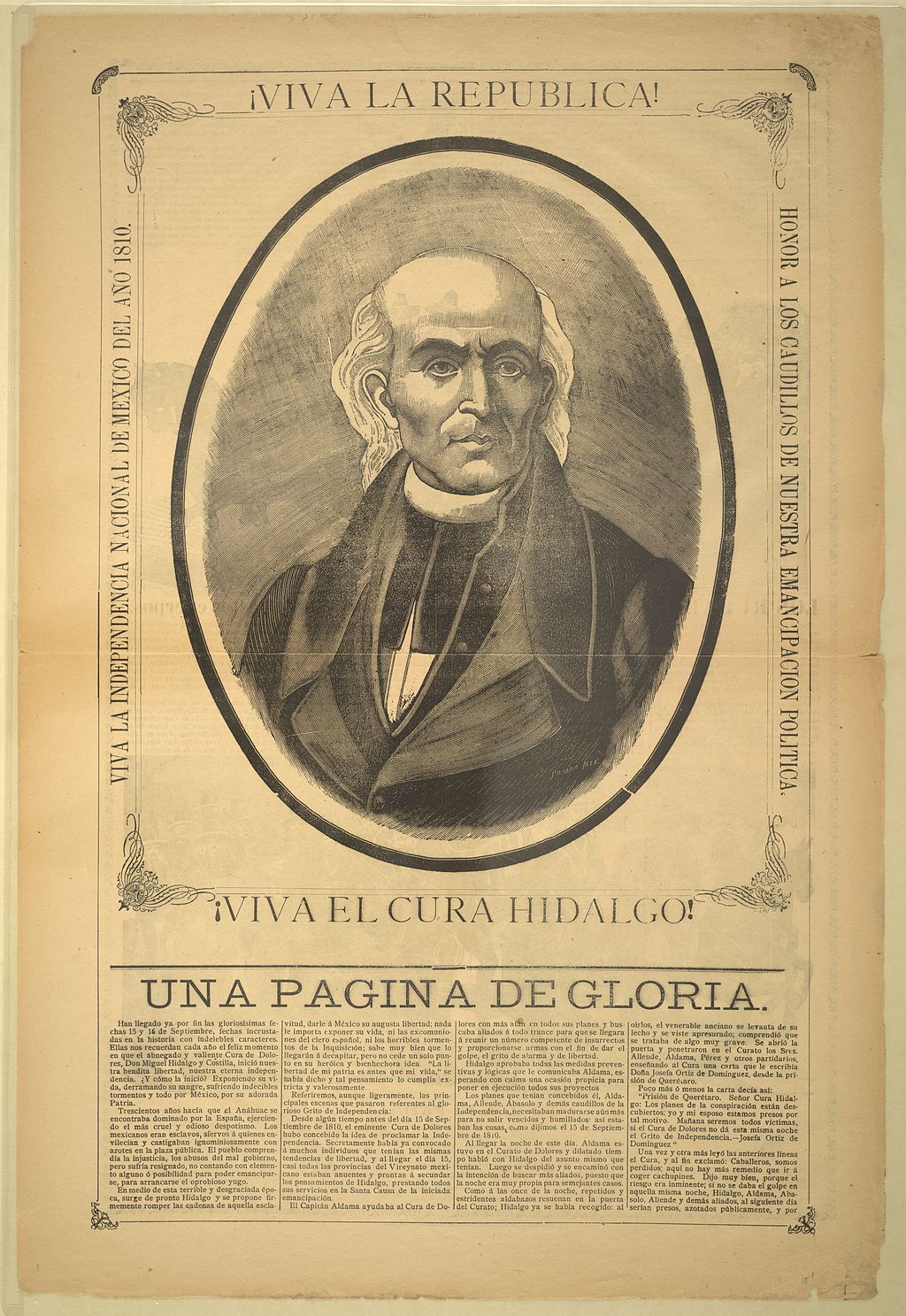

L’événement le plus marquant, le plus connu car prétexte à la date de la fête nationale mexicaine, est le Grito de Dolores, le cri effectué dans la ville de Dolores, dans l’église Nuestra Señora de los Dolores (Notre-Dame des douleurs), par le prêtre Miguel Hidalgo y Costilla.

Ce qu’il a dit précisément, on ne le sait pas, mais en tout cas au moins « ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! » (Vive la Vierge de Guadalupe ! Mort au mauvais gouvernement !).

et l’indépendance du Mexique

Miguel Hidalgo y Costilla est un personnage complexe.

Il était prêtre, mais avait plusieurs enfants ; il avait appris le français par Molière, qu’il mit en scène lors de journées théâtrales de sa paroisse, et il avait fait l’effort d’apprendre plusieurs langues indiennes, l’otomí, le náhuatl et le purépecha.

Il se retrouva mêlé à la « conspiration de Querétaro », une ville où des éléments comptaient profiter de la paralysie de la monarchie espagnole pour renverser le pouvoir en place. L’initiative fut éventée, mais Miguel Hidalgo y Costilla eut le temps de lancer son appel.

Un rôle éminent fut joué par Josefa Ortiz de Domínguez, femme du Corregidor (magistrat représentant du Roi dans une ville) de la cité de Querétaro et ardente partisane des Lumières.

Par la suite, elle refusera les honneurs, à la fois parce que le nouveau régime qui suivra n’était pas une république, mais également car elle considérait n’avoir fait que son devoir de patriote.

Miguel Hidalgo y Costilla devint au cours du soulèvement « généralissime des armées d’Amérique » en levant une petite armée, avec des militaires révoltés, mais également des Indiens et des métis.

La prise de la ville de Guanajuato, le 28 septembre 1810, eut des accents de violence particuliers contre les Espagnols à la fois peninsulares et criollos.

où s’étaient réfugiés les forces royalistes, peinture de José Díaz del Castillo, 1910

Quand on sait qu’on parle là de 20 000 hommes insurgés, on comprend la grande différence avec le reste de l’Amérique latine, où les affrontements concernaient de manière unilatérale les criollos et les peninsulares, avec un nombre bien plus faible de protagonistes.

La révolte, après des succès initiaux, ne fut ainsi pas suivie par les criollos et malgré un retrait stratégique, ce fut la défaite face aux troupes royalistes plus organisées et mieux équipées, avec l’exécution de Miguel Hidalgo y Costilla, ainsi que celle d’une autre figure, Ignacio Allende.

Les paroles du Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum en 2025.

¡Mexicanas! ¡Mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina, ‘La Capitana’!

¡Vivan las heroínas anónimas!¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Viva las mujeres indígenas!

¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la Igualdad!

¡Viva la Democracia!

¡Viva la Justicia!

¡Viva un México, libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

On peut remarquer qu’à chaque fois qu’un homme mentionné, une femme l’est également.

Mexicaines! Mexicains!

Vive l’indépendance!

Vive l’indépendance !

Vive Miguel Hidalgo y Costilla!

Vive Josefa Ortiz Téllez-Girón!

Vive José María Morelos y Pavón!

Vive Leona Vicario!

Vive Ignacio Allende!

Vive Gertrudis Bocanegra!

Vive Vicente Guerrero!

Vive Manuela Medina, « La Capitana »!

Vive les héroïnes anonymes!

Vive les héroïnes et héros qui nous ont donné patrie!

Vive les femmes indigènes!

Vive les soeurs et frères migrants!

Vive la dignité du peuple du Mexique!

Vive la liberté!

Vive l’égalité!

Vive la démocratie!

Vive la justice!

Vive un Mexique libre, indépendant et souverain!

Vive le Mexique!

Vive le Mexique!

Vive le Mexique!

C’est un autre religieux, José María Morelos, qui prit le relais immédiatement.

Il est l’auteur d’un programme fondé sur les Elementos Constitucionales (Elements constitutionnels), écrit en 1812 par Ignacio López Rayón, dont voici les points les plus importants.

Ils expriment bien le mélange à la fois national, bourgeois, catholique, démocratique, une sorte de grand mélange qui va être typique du Mexique ensuite, en raison de cet épisode précisément.

1. Que l’Amérique est libre et indépendante de l’Espagne et de toute autre nation, gouvernement ou monarchie, et que cela soit confirmé par la divulgation au monde des raisons qui la justifient.

2. Que la religion catholique soit la seule religion, sans tolérance envers aucune autre.

5. Que la souveraineté émane immédiatement du peuple, qui souhaite seulement la déposer au Congrès national suprême d’Amérique, composé de représentants des provinces en nombre égal.

9. Que seuls des Américains occupent des postes.

15. Que l’esclavage soit à jamais proscrit, ainsi que les distinctions de castes, laissant tous les Américains égaux, et que seuls le vice et la vertu distingueront un Américain d’un autre.

17. Que les biens de chacun soient protégés et son domicile respecté comme dans un sanctuaire sacré, des sanctions étant prévues pour les contrevenants.

18. Que la nouvelle législation interdise la torture.

19. Que cette même législation institue, par loi constitutionnelle, la célébration du 12 décembre dans toutes les villes, en l’honneur de la sainte patronne de notre Liberté, la Vierge de Guadalupe, et confie à toutes les villes une dévotion mensuelle.

23. Que le 16 septembre soit célébré chaque année comme le jour anniversaire où la voix de l’Indépendance s’est élevée et où notre sainte Liberté a commencé, car ce jour-là, la Nation s’est ouverte pour réclamer ses droits, l’épée à la main, afin d’être entendue, en se souvenant toujours du mérite du grand héros, M. Miguel Hidalgo, et de son compagnon, Don Ignacio Allende. »

Il ne faut cependant pas se leurrer.

Ce sont les Espagnols criollos qui sont à la manœuvre, ce sont eux qui ont le bagage intellectuel pour organiser politiquement et diriger militairement.

D’ailleurs, on peut voir que le congrès de Chilpancingo, fondé en 1812, promulgua en 1813 l’Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional (Acte solennel de la Déclaration d’indépendance de l’Amérique septentrionale).

Il n’est pas parlé du Mexique, mais de l’Amérique Septentrional, ce qui veut dire qu’est revendiquée l’ensemble de la Vice-royauté de Nouvelle-Espagne, soit en plus du Mexique qu’on connaît, la capitainerie générale du Guatemala, Cuba, la Floride, Puerto Rico, la partie espagnole de Saint-Domingue.

Que retrouve-t-on ? On l’aura compris, la dimension impériale.

Mais il faut tout de suite souligner ce que cela implique. José María Morelos refusa le titre de « généralissime », il n’accepta que le titre de « serviteur de la nation ».

La ligne officielle de l’Assemblée était de refuser toute définition ethnique et de considérer tous les citoyens comme « Américains ».

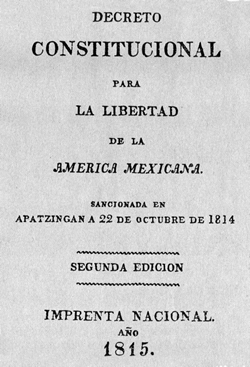

Le document fondamental de 1814, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (Décret constitutionnel pour la liberté de l’Amérique mexicaine), reprend cette définition des Américains, tout en précisant cette fois des contours « mexicains », avec les provinces suivantes : México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila et le Nuevo Reino de León.

À ce moment-là, les insurgés contrôlent à peu près le quart du pays ; néanmoins, l’arrestation et l’exécution de José María Morelos, en 1815, porta un très rude coup au mouvement.

Il restait alors 20 000 insurgés armés et il se déroula un renversement très particulier, puisqu’on a… l’alliance des royalistes et des indépendantistes, pour s’approprier le Mexique !

On a ici une tragédie historique, qui n’est pas sans rappeler l’Allemagne où la bourgeoisie se rallia aux féodaux prussiens en lieu et place de faire la révolution démocratique, tout cela par peur des masses.

Ce qui s’est passé au Mexique a comme origine, on l’aura compris, encore une fois la question impériale.

Les forces royalistes avaient compris qu’elles pourraient totalement dominer, mais qu’elles ne seraient pas en mesure de pacifier le pays, alors que des révoltes avaient éclos un peu partout, même si de manière résiduelle.

Les forces indépendantistes se retrouvaient dans une impasse et le seul moyen de vaincre aurait été de se tourner ouvertement vers les masses.

C’était un choix que leurs dirigeants préféraient éviter, car il était absolument clair qu’un déchaînement populaire impliquait un immense contre-choc anticolonial de la part des Indiens.

Aussi, lorsque les forces libérales imposèrent à la monarchie espagnole restaurée un nouveau cadre dans la métropole, il y eut cette alliance contre-nature des royalistes les plus décidés de la Nouvelle-Espagne et les indépendantistes rêvant de l’Amérique mexicaine.

Naturellement, les royalistes espéraient disposer de leur propre empire, en utilisant les indépendantistes pour s’en débarrasser ; inversement, les indépendantistes considéraient que l’indépendance suffirait en soi pour faire ensuite pencher la balance en leur faveur.

Le royaliste Agustín de Iturbide et l’indépendantiste Vicente Guerrero signèrent ainsi en 1821 le Plan d’Iguala et le Mexique devient indépendant, en tant qu’empire mexicain. Agustín de Iturbide en devient l’empereur l’année suivante.

C’est alors encore un retournement d’alliance, puisque les royalistes favorables à la monarchie espagnole, trahis, se tournèrent vers les indépendantistes républicains, afin de renverser Agustín de Iturbide.

Cela se produit finalement en 1823, puis ce fut la rédaction l’année suivante de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution Fédérale des États-Unis mexicains).

Cette dimension fédérale était obligatoire, de par la diversité des forces, l’impossible unité ; cependant, l’aspect principal est encore et toujours la dimension impériale.

La matrice même du Mexique, c’est d’avoir un pouvoir transversal, à dimension tendanciellement cosmopolite, et des entités locales (ici en fait les États de l’union), qui elles-mêmes sont de nouveau un pouvoir transversal, à dimension tendanciellement cosmopolite, face à des entités locales au sein de l’État consistant en une sorte de super-province.

Ce n’est, bien sûr, pas sans rappeler les États-Unis d’Amérique. Cependant, au Mexique, le processus a été celui du métissage, de la rencontre de deux mondes, avec l’asservissement, la destruction, les génocides, mais pas du tout une table rase.

Lorsque les États-Unis d’Amérique sont divisés en deux, c’est entre un Nord industriel moderniste et un Sud agricole conservateur ; la question esclavagiste fut le prétexte essentiel du conflit, le capitalisme exigeant d’avoir des travailleurs salariés.

Mais aux États-Unis mexicains, la division en deux se fait avec deux forces qui ont besoin l’une de l’autre. Elles ne peuvent tenir le pays, cet empire, que de cette manière-là et pas d’une autre.

C’est cela qui explique la nature ultra-répressive des États-Unis mexicains depuis leur formation. L’élan national s’est concrétisé dans une indépendance qui a porté au pouvoir des forces avec une lecture impériale.

Quelles sont-elles ? Il y a déjà les grands propriétaires terriens.

Il s’agit de criollos et normalement ils auraient dû être favorable à l’indépendance.

Ce fut le cas dans le reste de l’Amérique latine, avec ensuite une division entre les conservateurs, représentants les grands propriétaires terriens, et les libéraux représentant les intérêts des capitalistes rapidement liés au capitalisme européen (puis américain).

Si conservateurs et libéraux s’affrontèrent jusque dans des guerres civiles, jamais ils ne voulurent se supprimer mutuellement, car ils étaient en pratique seulement concurrents : c’était simplement l’expression du conflit au sein des couches dominantes, entre le féodalisme des campagnes et le libéralisme des villes, pour ainsi dire.

Cependant, au Mexique, il y eut une dimension populaire ouverte dans l’affirmation de l’indépendance, et surtout une dimension impériale impliquant une uniformisation par définition contraire au féodalisme.

Les grands propriétaires terriens, par conséquent, ne s’alignèrent en majorité pas sur l’indépendance.

On se doute ainsi que la première forme des Estados Unidos Mexicanos ne pouvait qu’imploser.

Le format était adéquat pour un empereur, avec une dimension cosmopolite transcendante, sauf que c’était impossible de par l’alliance contre-nature réalisée, avec les royalistes et les indépendantistes.

Il n’est pas possible d’établir un empire par en haut – Alexandre le grand et Napoléon l’ont appris à leurs dépens.

Et même un empire « naturel » est obligé de s’effondrer, de par les développements internes qui amènent finalement la tête impériale à se retrouver déconnectée, comme l’ont appris à leurs dépens les Habsbourg et les Romanov.

La première forme des Estados Unidos Mexicanos ne dura donc pas ; sa période va de 1822 à 1835.

L’ont dirigé deux triumvirats et neuf présidents, dans un climat d’instabilité et de violence.

À l’opposition entre libéraux et conservateurs s’ajoutait celle entre républicains et monarchistes ; chaque province connaissait des situations bien différentes, mais tendanciellement c’est surtout le clergé qui faisait basculer le rapport de force en faveur des conservateurs, la peur de l’instabilité faisant le reste du côté républicain.

Il faut également prendre en compte Cuba : cette île était restée espagnole.

Le Mexique tenta sans succès de s’en emparer et l’Espagne échoua dans une tentative de débarquement pour relancer la guerre sur le continent.

La pression des pays les plus puissants se faisait sentir également toujours plus.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se firent des créanciers incontournables, et même la France, qui mena en 1828-1829 la guerre des pâtisseries.

Cela fait référence à des agressions que connurent des Français au Mexique, avec une demande de réparations et l’envoi de 22 navires avec 4000 marins pour faire plier le Mexique.

L’opération fut un succès et, forcément, cela relativisait la capacité « impériale » du régime, ce qui impliquait le risque d’implosion.

Intervint alors au moyen d’un coup d’État le général Antonio López de Santa Anna, « L’Aigle », le « Napoléon de l’Ouest », le « Napoléon du Nouveau Monde ».

Il fut huit fois président (ou onze selon comment on compte), dominant le paysage politique de 1833 à 1855.

Le pays connut une centralisation, avec à l’arrière-plan on l’aura compris la perspective impériale. Ce fut un désastre.

Des provinces tombèrent dans le séparatisme : Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, le Yucatan, ainsi que Nuevo León, Tamaulipas et Coahuila établissant une República del Río Grande.

Les États-Unis entrent alors en jeu et annexent le Texas.

Ils prolongèrent militairement leur démarche, de 1846 à 1848, annexant 2,4 millions de km² (avec la Californie, le Nevada, l’Utah, ainsi que la majorité de l’Arizona et le Nouveau-Mexique ; une partie du Colorado, du Nouveau-Mexique et du Wyoming, ainsi que de l’Idaho).

En 1846, le Mexique mit fin à la centralisation et retourna à la dimension fédérale de sa fondation, cette fois avec moitié moins de territoires.

Que se passe-t-il alors nécessairement ?

Les couches dominantes n’ont plus que deux possibilités.

Soit s’ouvrir, afin de chercher à se maintenir en se liant avec une dynamique irrépressible : c’est ce que font les entrepreneurs capitalistes en s’alignant sur les États-Unis.

Soit se fermer, en s’arc-boutant sur ce qui a été acquis : c’est ce que font les grands propriétaires terriens imprégnés des valeurs du royalisme et vivant en symbiose avec l’Église catholique.

Le représentant des premiers, c’est Benito Juárez.

en 1872

On comprend la nature de son action en regardant ce qu’est le Traité de McLane–Ocampo de 1859.

Pour 4 millions de dollars, ce Traité accordait aux États-Unis, le droit perpétuel de transit vers l’isthme de Tehuantepec, via les ports mexicains de Tehuantepec, au sud, et de Coatzacoalcos, dans le golfe du Mexique, en franchise de tout droit, pour les effets militaires et commerciaux, ainsi que les troupes.

Il accordait également des droits perpétuels de passage sur deux territoires mexicains : l’un traversant l’État de Sonora, du port de Guaymas, sur le golfe de Californie, jusqu’à Nogales, à la frontière avec l’Arizona ; l’autre partant du port occidental de Mazatlán, dans l’État de Sinaloa, passant par Monterrey et traversant Matamoros, dans l’État de Tamaulipas, au sud de l’actuelle Brownsville, au Texas, sur le golfe du Mexique.

Le Mexique était également contraint de construire des installations de stockage de part et d’autre de l’isthme de Tehuantepec, et de mettre ses troupes à disposition pour que rien ne vienne entraver ces droits perpétuels.

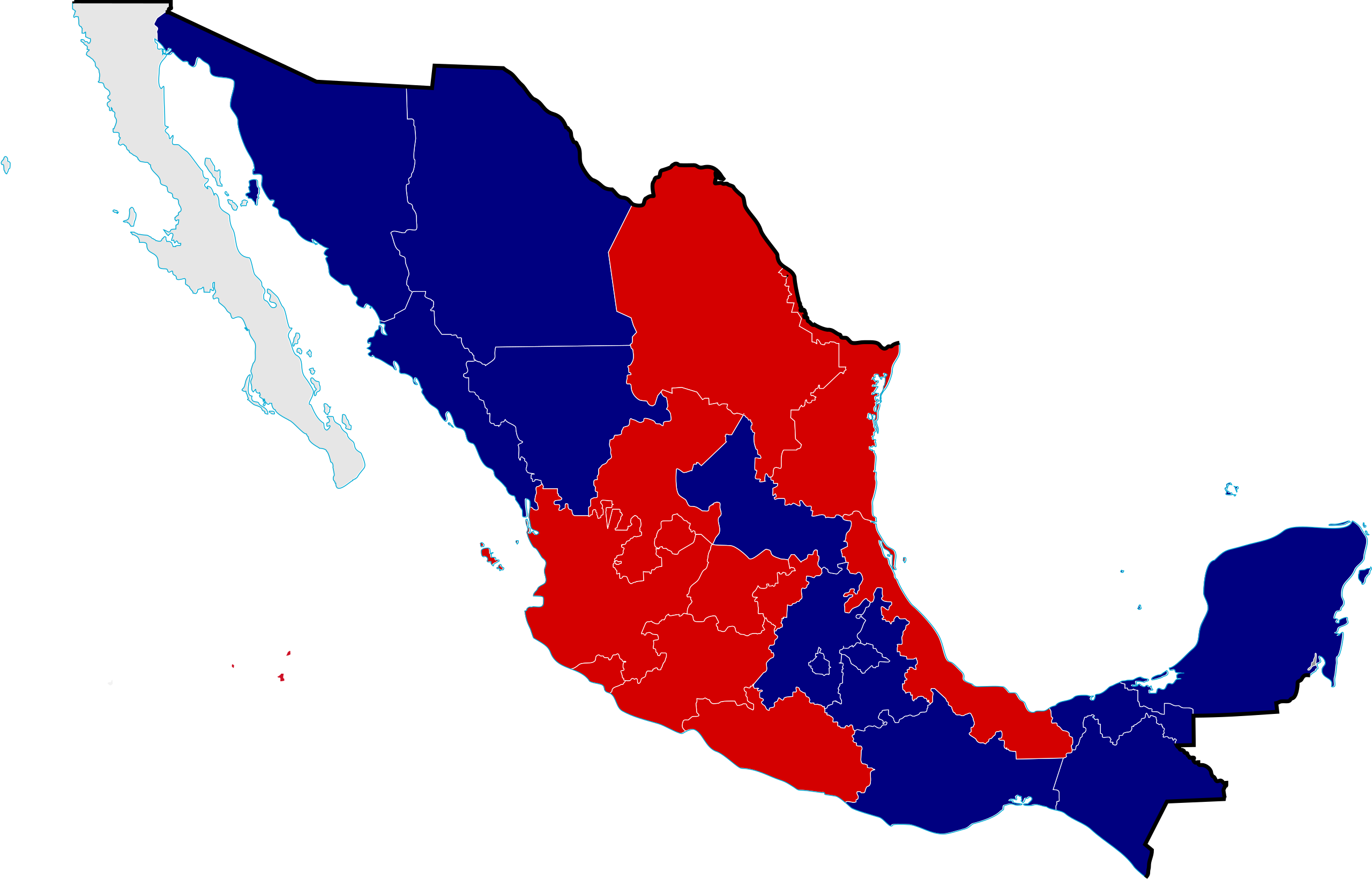

Si Benito Juárez pouvait promouvoir un tel Traité, qui aurait réduit le Mexique à l’état de protectorat, c’est en raison de la Guerra de los Tres Años, la guerre des trois ans, qui de 1857-1861 a été caractérisé par un affrontement entre libéraux et conservateurs.

L’ampleur des combats a été significative : les libéraux disposaient de 78 000 hommes en armes, les conservateurs de 55 000, les affrontements faisant 20 000 morts.

en rouge celles à majorité libérale (wikipedia)

Néanmoins, cet affrontement entre libéraux et conservateurs est surtout le produit de l’échec de la version « centraliste » des Estados Unidos Mexicanos.

On a les forces centrifuges qui se lancent dans la bataille, dans une perspective d’acquisition féodale ; les drapeaux libéraux et conservateurs ne sont pas à considérer comme ayant un contenu significatif réel.

C’est qu’à l’arrière-plan, il y a les masses, indiennes et métis, qui sont soigneusement mises de côté.

On est, au milieu du 19e siècle, au Mexique, dans la même configuration que dans le reste de l’Amérique latine, avec une compétition interne entre Espagnols criollos…

Sauf qu’il y a l’arrière-plan « impérial-colonial » qui a modifié le parcours et produit cette situation avec retard.

Et l’arrière-plan va de nouveau jouer un rôle central.

Les États-Unis ont, en effet, soutenu les libéraux, alors que la France et l’Espagne ont soutenu les conservateurs.

La France intervint finalement, directement, avec une expédition militaire durant de 1861 à 1867.

C’est le contexte de la bataille de Camerone en 1863, célébrée jusqu’à aujourd’hui par la Légion étrangère.

Cela donne naissance, on l’aura compris, à un nouvel empire. Napoléon III met à sa tête un Habsbourg, Ferdinand-Maximilien, archiduc d’Autriche.

L’accord de naissance de l’empire indiquait, c’est important, que si Ferdinand-Maximilien ne pouvait pas être empereur, c’est Napoléon III qui aurait choisi un autre souverain catholique.

On a ici un tournant dans l’histoire du Mexique, car le catholicisme s’associe ici à une sorte de nationalisme conservateur se présentant comme unitaire et hostile à ce qui est vu comme un démantèlement du pays et à une subordination aux États-Unis.

Le personnage de Ferdinand-Maximilien est également connu pour sa dimension « sincèrement » cosmopolite.

Les mesures qu’il a prises allaient dans le sens d’une modernisation unitaire, et partant de là se heurtaient directement aux forces conservatrices.

Il avait ainsi décidé un redécoupage total des provinces du Mexique, devant se fonder sur la géographie naturelle, les productions, le climat, ce qui forcément remettait relativement en cause tous les pouvoirs locaux.

Il n’y avait aucun système bancaire au Mexique, tout dépendait de l’Église, qui faisait office de prêteuse. Celui-ci fut instauré en 1864, sous dépendance britannique toutefois.

Il y eut des efforts pour établir des routes ferroviaires. Furent abolies les dettes héréditaires et interdit le travail des enfants, ainsi que les châtiments corporels.

Un jour de repos par semaine fut mis en place, et la journée de travail de huit heures décrété.

Ferdinand-Maximilien refusa également d’appuyer des Confédérés américains et posa le principe que tout Noir au Mexique était libre.

(on lit « Equidad en la Justicia », « L’équité dans la justice »)

Surtout, Ferdinand-Maximilien se tourna de manière ouverte vers les Indiens et le paternalisme impérial et le catholicisme social firent leur effet.

C’était d’autant plus vrai que les libéraux entendaient supprimer les propriétés agricoles du clergé, et en même temps les propriétés communautaires des Indiens.

Cela se faisait au nom du libéralisme, du droit de propriété ; en même temps, les libéraux n’osaient pas affronter les grands propriétaires terriens.

Les communautés indiennes, semi-esclavagisées et intégrées dans un mode de vie à la fois soumis et encadré par l’Église catholique, profitant de terres communautaires vitales pour leur existence, ne pouvaient que basculer de Ferdinand-Maximilien qui, au moins, reconnaissait ouvertement leur existence.

Les lois furent d’ailleurs publiées à la fois en espagnol et en nahuatl, la langue des Aztèques ; il y eut la tendance à intégrer des Indiens dans l’aristocratie, avec également une grande ouverture aux doléances des Indiens.

Le second empire contrôlait autour de 60-70 % du pays, avec notamment Mexico.

Néanmoins, le « soutien » des États-Unis aux Républicains ainsi que la défaite française face à la Prusse précipita les choses, et ce fut l’effondrement en 1867.

par le peintre français Édouard Manet (1867-1869)

L’échec de l’entreprise impériale, parallèlement aux républicains acceptant la pression des États-Unis, renforça l’implosion aux confins du pays.

Tout au nord, les Indiens mayo et yaqui se rebellèrent en 1868, dans le prolongement de leur soutien au second empire, mais les crues des deux fleuves (portant par ailleurs leur nom) leur ôtèrent tout capacité d’action.

Les raids de nomades indiens, quant à eux, ne cessaient pas.

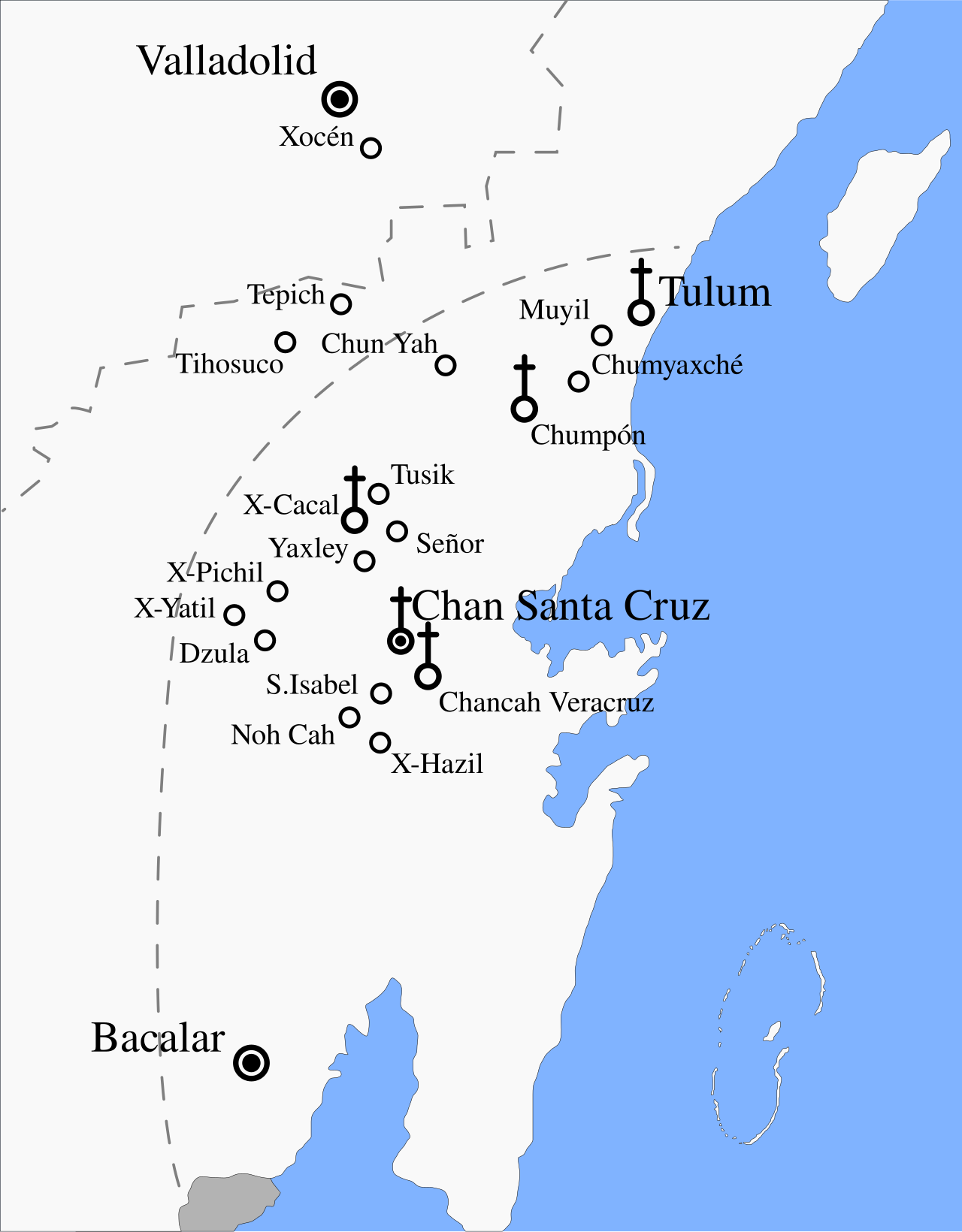

Tout au sud, les Mayas étaient déjà dans la révolte. Il y eut ainsi la tentative locale de vendre la région aux États-Unis (au moment de son intervention militaire au Mexique), puis à l’Espagne (dont Cuba non loin était une colonie) et au Royaume-Uni (qui possédait le Honduras britannique, le futur Bélize).

Et cela rentre dans le cadre d’une révolte générale des Mayas, aboutissant à un État ethnique indépendant, reconnu par les Britanniques seulement, jusqu’en 1901, avec une religion mêlant restes de la religion maya ancestrale et le christianisme.

Néanmoins, formellement, les Estados Unidos Mexicanos étaient reconstitués.

Seulement, le pays est ruiné par tous ces événements ; l’écrasante majorité de la population est analphabète ; il n’y a aucune unité si ce n’est par l’inquiétude des couches dominantes de se maintenir en place.

Après la domination de Benito Juárez, cela va ainsi donner un régime dominé par Porfirio Díaz de 1876 à 1910.

On est alors dans l’unité formelle des grands propriétaires terriens, qui vont massivement se renforcer et se tourner vers l’exportation (sucre, café, coton, maïs) et la grande bourgeoisie liée aux intérêts étrangers (notamment dans les chemins de fer, les communications et les mines de cuivre, d’or et d’argent).

En 1884, les investissements étrangers s’élevaient à 110 millions de pesos ; en 1911, ils s’élevaient à 3,4 milliards de pesos.

Les chemins de fer faisaient 700 km en 1876, 6 000 km en 1885, 14 000 km en 1900, 20 000 km en 1910.

Le réseau télégraphique passa de 9 000 à 70 000 kilomètres, le nombre de ports modernes de 2 à 24. Le nord, territoires des Indiens nomades, devint le territoire d’innombrables ranchs.

Plus de 4 500 usines de textile et de vêtements furent créées.

Les terres communautaires pouvaient désormais être acquises par des individus ou des entreprises, suivant le décret sur les sociétés de colonisation et d’aménagement du territoire de 1883.

La production de coton est passée de 26 000 tonnes en 1877 à 43 000 tonnes en 1910, et dans le même intervalle celle de café de 8 000 à 28 000 tonnes, celle de sisal (une fibre issue de l’agave) de 11 000 tonnes à 129 000 tonnes, celle de sucre de 630 000 tonnes à 2,5 millions de tonnes.

La production de maïs recula par contre, obligeant à des importations à des prix élevés, ce qui fut dramatique pour les masses en raison du rôle central du maïs dans l’alimentation.

En 1910, 96,6 % de la population paysanne est sans terres ; 19 % de la population totale seulement savait lire écrire.

La moitié de la population habitait dans des cabanes ; l’espérance de vie était d’environ 30 ans.

On travaillait douze heures par jour, sept jours sur sept et les travailleurs agricoles des haciendas étaient payés en coupons uniquement utilisables dans les boutiques locales des grands propriétaires.

Il n’y avait bien sûr ni retraites, ni assurances sociales ; le nombre de bars à Mexico passa de 51 en 1864 à 1400 en 1900.

Lorsque le centenaire de l’indépendance fut célébrée en grande pompe en septembre 1910 à Mexico, ce fut rigoureusement sans le peuple, avec des bals pour l’élite et des invitations aux pays les plus puissants.

à l’occasion du centenaire de l’indépendance

Porfirio Díaz, c’est l’homme du capitalisme bureaucratique instauré au Mexique sur les ruines des rêves impériaux ; l’idéologie dominante devint le positivisme emprunté à la philosophie française et portée par les « científicos » (scientifiques), les cadres intellectuels du régime.

Le décalage avec les États-Unis d’Amérique fut immense.

En 1800, les États-Unis mexicains avaient 6 millions d’habitants, soit un million de plus que les États-Unis d’Amérique.

En 1910, les États-Unis mexicains avaient 15 millions d’habitants, les États-Unis d’Amérique 92 millions.

Mais ce capitalisme bureaucratique n’était pas né naturellement, comme dans le reste de l’Amérique latine.

C’était une construction établie sur l’incapacité de passer un cap unitaire, que la question « impériale » posait.

Porfirio Díaz s’était ainsi fait trop d’ennemis dans un pays trop grand, et le richissime Francisco Madero prôna la non-réélection du président, afin de neutraliser une trop grande centralisation.

Le triomphe électoral de Porfirio Díaz à la présidentielle de 1910, avec 97,93 %, fut la goutte d’eau faisant déborder le vase.

Commence alors le véritable drame du Mexique, qui va également décider de toutes les définitions politiques. Car le pays implose littéralement.

Le capitalisme bureaucratique de Porfirio Díaz, en soi, n’était pas différent de celui qui se met en place exactement au même moment en Amérique latine.

Mais on sait que, dans chaque pays latino-américain, les contradictions entre la dimension féodale (les grands propriétaires terriens) et la dimension coloniale (les capitalistes vendus au capital étranger) se sont exprimés de manière extrêmement sanglante.

Or, au Mexique, de par la taille du pays exigeant un tournant impérial de par sa construction sur les ruines de Tenochtitlan, de par la dimension populaire posée dès le départ dans la définition nationale, un tel affrontement unilatéral, fondé uniquement sur les Espagnols criollos, n’est pas possible (ni même souhaitable car trop isolé).

C’est un dilemme absolument terrible pour les couches dominantes du Mexique.

Là où normalement les frictions et contradictions au sein des couches dominantes sont réglés par des batailles entre deux camps seulement, jusqu’à la guerre civile, au Mexique il faut impérativement contourner cela pour éviter une déchirure complète.

C’est la raison pour laquelle Francisco Madero peut s’opposer à Porfirio Díaz : ce qu’il demande, c’est un lieu pour que s’expriment les contradictions internes, d’où la demande de non-réélection du président.

Inversement, le régime ne peut exister que de manière puissamment centralisée, avec un commandement « impérial ».

Tout cela donne ce qui a été appelé la « révolution mexicaine », qui s’étale d’une période de 1910 à 1920.

Elle coûta la vie à entre 500 000 et 2 millions de personnes. Pourtant, dès le départ, Porfirio Díaz capitula, en 1911, devant la révolte lancée par Francisco Madero.

Il s’exila en France, où il mourut ; on aurait pu penser à un passage relativement calme vers un régime moins centralisé.

Mais Porfirio Díaz avait vu juste en disant au moment de partir : « Madero a lâché un tigre ; voyons comment il parvient à le gérer ».

Ce tigre dont parle Porfirio Díaz, c’est l’expression des forces centrifuges, en l’absence de ce qu’il faut appeler la dimension impériale. Sans un axe traversant toutes les entités politiques du Mexique, il y a une production d’élans locaux.

C’est précisément ce que fut la « révolution mexicaine ». Dès Porfirio Díaz chassé du pouvoir, Pascual Orozco lance en 1912 un soulèvement considérant que Francisco Madero ne va pas assez loin.

Puis, en 1913, Francisco Madero est assassiné lorsque le général Victoriano Huerta, partisan de Porfirio Diaz, prend le pouvoir. Le nouveau régime est alors soutenu par… Pascual Orozco.

L’armée constitutionnaliste de Venustiano Carranza, avec autour de 250 000 soldats, réussit toutefois rapidement à chasser Victoriano Huerta, dès 1914.

Le pays resta proie au chaos jusqu’en 1920.

Il y avait des armées avec 10 000, 20 000 soldats : les « Felicistas » de Felipe Ángeles favorable à une réforme agraire, les « Soberanistas » prônant la souveraineté complète du pays.

Certaines avaient plusieurs milliers de soldats : les « chavistas » autour de Francisco Chaves, les « cedillistas » partisans de José María Pino Suárez surnommé Cedillo, les « Pelaecistas » de José Inés García de la Peña.

Il y avait aussi des proches d’opposition conservatrice : les « arenistas » partisans du conservateur Francisco León de la Barra, les « Finqueros » représentant les grands propriétaires terriens,

Et surtout, il y avait les armées de deux figures mondialement célèbres : Emiliano Zapata et de Pancho Villa.

Pour Emiliano Zapata, un métis, on a environ quarante mille hommes en armes, dans une sorte de fraternité populaire mêlé à un esprit de bande armée, avec une optique assumée, celle de forcer à la mise en place d’une réforme agraire.

Cela se déroulait dans le sud du Mexique, les troupes ayant le nom de Ejército Libertador del Sur (Armée libératrice du Sud).

Pour Pancho Villa, un ancien bandit, on a 100 000 hommes en armes, bien plus organisés, avec également l’intégration de soldats, de bandits, de commerçants, d’artisans et surtout des charros, c’est-à-dire des cowboys.

Cela se déroulait dans le nord du Mexique, et Pancho Villa, à la tête de la División del Norte, eut également à un moment le soutien des États-Unis.

connu sous le nom de Francisco Villa dit Pancho en 1914

Finalement, Pancho Villa rentra dans le rang (puis fut assassiné en voulant revenir en politique), Emiliano Zapata ne força pas les choses mais fut assassiné pour résister tout de même ; le président Venustiano Carranza fut lui-même mis de côté par la force, laissant la place au général Álvaro Obregón.

Il sera suivi par d’autres militaires : Plutarco Elías Calles (de 1924 à 1928 avec ensuite un civil servant d’homme de paille jusqu’en 1930, Emilio Portes Gil), Pascual Ortiz Rubio (de 1930 à 1932), Abelardo Luján Rodríguez (de 1932 à 1934), Lázaro Cárdenas (de 1934 à 1940), Manuel Ávila Camacho (de 1940 à 1946).

Comment caractériser ce régime des généraux, qui suit la « révolution mexicaine » ?

Il est couramment considéré qu’il est de nature bourgeoise. Un argument en faveur de cela est l’assassinat d’Álvaro Obregón en 1928 par des fanatiques catholiques.

Le pays connut, en effet, un soulèvement catholique de 1926 à 1929, appelé la guerre des cristeros.

L’armée des cristeros était formé de 25 000 hommes, appuyé par 25 000 autres hommes organisés en bandes ; le nom vient du mot d’ordre des paysans catholiques, ¡Viva Cristo Rey! (Vive le Christ roi !).

Ce mouvement était réactionnaire au sens strict : il se confrontait à l’application grandissante de la séparation de l’État et de l’Église décidée dès le départ, mais jamais appliquée en tant que tel, à la suite de multiples compromis.

Au moment des cristeros, la pression étatique cherchait à s’exprimer au maximum, avec comme but de résolument chasser l’Église catholique de la sphère publique : pas de culte en dehors des églises, pas le droit de porter des habits religieux dans les rues, pas de droit de vote pour le clergé, interdiction d’intervenir dans les affaires publiques et la presse, etc.

Un compromis fut finalement trouvé avec le pape et l’État n’appliqua pas les mesures, qui officiellement restaient en place, mais le conflit causa la mort d’autour de 150 000 personnes.

En tout état de cause, puisque l’État a affronté le clergé, il a porté des revendications bourgeoises.

Cependant, la mise de côté du clergé et de l’Église catholique est un phénomène qui a eu lieu dans toute l’Amérique latine : à chaque fois les libéraux ont réussi à mettre cela en œuvre, même si les conservateurs sont revenus au pouvoir ensuite.

De plus, le régime mis en place par les généraux va se perpétuer, à travers un parti conservant le pouvoir jusqu’en 2000.

Celui-ci, fondé en 1929, est dénommé Partido Nacional Revolucionario (Parti National Révolutionnaire), puis prend le nom de Partido de la Revolución Mexicana (Parti de la Révolution Mexicaine) en 1938, et celui très très révélateur de…. Partido Revolucionario Institucional (Parti Révolutionnaire Institutionnel) en 1946.

Il n’est pas difficile de comprendre que ce parti au pouvoir de 1929 à 2000 a consisté, en termes de fonction, en la dimension impériale. C’est le parti qui a agi de manière transversale dans un Mexique fractionné en les États-Unis mexicains.

On en a la preuve dans la contradiction entre l’écrasement des cristeros et l’action de Lázaro Cárdenas.

Les cristeros ont été réprimés dans une grande violence, avec une perspective anti-populaire et anti-paysanne assumée.

Inversement, Lázaro Cárdenas est apparu comme un modernisateur populaire, avec notamment :

– redistribution de 18 millions d’hectares surtout sous la forme d’ejidos, c’est-à-dire des propriétés collectives, gérées par des communautés indigènes ou paysannes ;

– création de l’entreprise publique pétrolière nationale PEMEX (Petróleos Mexicanos) ;

– soutien à la syndicalisation, à la Confédération des travailleurs mexicains et la Confédération nationale paysanne ;

– soutien à la République espagnole contre le franquisme puis accueil de 25 000 réfugiés espagnols, ainsi que rapprochement avec l’URSS.

Comment expliquer cela ?

C’est que la dimension « impériale » maintient le cadre.

C’est la force des États-Unis mexicains, qui au niveau national n’ont jamais connu d’opposition révolutionnaire réelle, malgré l’héroïsme de multiples organisations, notamment le Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Parti Révolutionnaire Ouvrier Clandestin Union du Peuple) né en 1978.

Mais le cadre transversal, s’il force parfois les choses au niveau local, ne modifie pas la réalité locale.

Depuis la révolution mexicaine et la constitution de 1917, le pays est divisé en 32 entités fédérées : 31 États et la capitale, Mexico.

Chaque État a sa propre constitution, son propre gouverneur (élu pour six ans), ainsi qu’un parlement local.

Ce n’est pas comme aux États-Unis d’Amérique, car dans les États-Unis mexicains tout ce qui touche à la fiscalité et au commerce extérieur relève du pouvoir central, « fédéral ».

Néanmoins, les États gèrent la sécurité, la santé, l’éducation, la justice, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’agriculture, les ressources naturelles (sauf le pétrole et le gaz), les infrastructures (bien que le financement soit aussi voire surtout fédéral).

du Guerrero

du Nuevo Leon

C’est très frappant : les États-Unis mexicains ne sont pas des États fédérés, mais une fédération partant d’en haut. Ce ne sont en pratique pas des États, mais des provinces d’un empire central.

Depuis le début de son histoire, et cela remonte à la chute de Tenochtitlan et la colonisation, le Mexique est réel, mais également réellement construit par en haut.

Voilà pourquoi il y a une telle insistance sur « Mexico » dans le pays – une insistance en contraste absolu avec le fait qu’en réalité, il n’y a pas tant Mexico que les Estados Unidos Mexicanos.

La mexicanité, populaire et à dimension universelle, tournée vers le passé ou l’avenir, se heurte substantiellement à la dimension « impériale » qui, en même temps, a donné naissance à la mexicanité en tant que telle.

Telle est la contradiction du Mexique dans son parcours historique.

Comment faut-il alors, toutefois, caractériser les couches dominantes ?

Prenons les redistributions de terre réalisées par Lázaro Cárdenas.

Elles ont en partie touché les grands propriétaires terriens. Mais elles n’ont nullement touché leur maintien.

En 1930, les grands propriétaires terriens possédant plus de 10 000 hectares possédaient 71 millions d’hectares, sur un total de 131,5 millions d’hectares.

Si on prend les paysans pauvres, ceux dont les terres allaient jusqu’à 50 hectares, ils n’occupaient que 4,2 millions d’hectares ; ils représentaient 90 % des exploitations, pour 3,2 % des terres.

On l’aura compris, les propriétaires terriens intermédiaires étaient nombreux.

Et cela fait que même une redistribution de 18,4 millions d’hectares de terres par Lázaro Cárdenas ne modifie pas la donne.

Car ces terres ont été remises aux communautés agricoles ; elles restaient formellement la propriété de l’État.

Cela a servi à ce que la part des agriculteurs communaux dans la population agricole soit passée de 15,5 % en 1930 à 41,8 % en 1940.

Mais c’est donc établir une paysannerie semi-étatisée, pas du tout procéder à une redistribution démocratique des terres, qui brise les grands propriétaires et impulse le capitalisme par le petit paysan.

On est dans le corporatisme étatique, pas dans la démocratisation.

Il y a un aspect de démocratisation, mais en réalité celle-ci est subordonnée aux intentions d’un capitalisme bureaucratique à la mexicaine, c’est-à-dire une bureaucratie impériale dénominateur commun des capitalismes bureaucratiques locaux.

C’est ce qui explique l’émergence des cartels.

Si on regarde, ces cartels naissent toujours dans des États en particulier, exactement comme en Italie chaque province a sa mafia.

Et ces cartels, s’ils cherchent à s’élargir dans différents États, n’y parviennent que très difficilement, et encore s’ils y arrivent, temporairement, c’est en reproduisant le schéma « impérial » dans leur propre organisation.

Ainsi, peu importe que l’État central redistribue des terres de manière communautaire, même toujours plus massivement, puisque 50 millions d’hectares le furent dans les années 1960. C’est une redistribution surtout parallèle à l’existence des grands propriétaires terriens.

Et ces derniers sont des féodaux, mais des féodaux modernisés. Régionalement, on dépend finalement d’eux pour l’accès au crédit, aux semences, ou aux marchés pour leurs produits.

Il y a également des hommes de paille et des structures fictives pour maintenir la prédominance des grands propriétaires terriens – rappelons ici qu’il n’y a pas de justice centrale, qu’elle dépend de chaque État.

Si on ajoute à cela les privatisations réalisées dans les terres communautaires à partir de 1992, alors on comprend que depuis 1917, une petite minorité de grands propriétaires terriens possède la très grande majorité des terres.

C’est un verrou féodal qui est resté en place depuis la colonisation espagnole.

21,5 millions dans son aire urbaine

Il en va de même pour toutes les décisions de la constitution mexicaine de 1917. Les mesures correspondent à un grand progrès pour les travailleurs.

En même temps, cela correspond à la modernisation du capitalisme bureaucratique.

On a ainsi la journée de travail de 8 heures, un jour de congé par semaine, la procédure de détermination du salaire minimum pour l’ensemble du pays (par secteur et type d’activité), le droit de grève, le droit des travailleurs (mais aussi des employeurs) d’adhérer à des syndicats, le paiement des congés de maladie en cas d’accident du travail, l’indemnisation en cas de décès d’un salarié au travail, une assurance chômage…

Tout cela est très bien, mais en même temps c’est ce qui est nécessaire pour la mise en place du salariat.

Et comme dans tous les pays d’Amérique latine, ce salariat n’a pas profité immédiatement à un capitalisme par en bas, mais à un capitalisme par en haut, de type bureaucratique ou bien directement mis en place par les pays étrangers.

En fait, on a au départ une grande bourgeoisie bureaucratique issue des Espagnols criollos, qui est présente surtout dans l’agriculture, la finance, le commerce et les ressources naturelles.

Puis, avec le développement des forces productives, il y a des entreprises qui se lancent par en bas, par des investissements familiaux. Il faut à un moment des financements extérieurs et c’est là que la grande bourgeoisie s’associe à ce qui va devenir une nouvelle composante.

Naturellement, le capital étranger a également sa part dans l’histoire, et il y a toujours une internationalisation massive des groupes mis en place.

On est dans une démarche forcément monopolistique, de par la disposition des forces : le moindre capitaliste qui réussit est obligé de s’aligner sur le capitalisme bureaucratique et d’en devenir une composante.

C’est ce processus qui met fin en 2000 à la domination du parti au pouvoir depuis 1929.

Cela implique une période de réorganisation. Initialement, on a le Partido Acción Nacional (Parti d’Action Nationale) avec Vicente Fox (président de 2000 à 2006) et Felipe Calderón (président de 2006 à 2012) ; on est alors dans un libéralisme agressif, mêlant corruption, népotisme… avec une expression sans entraves des élites, de l’oligarchie au cœur du capitalisme bureaucratique.

On a ensuite un retour du parti historique avec Enrique Peña Nieto (président de 2012 à 2018) et ensuite, de manière marquante, du Movimiento Regeneración Nacional (Mouvement régénération nationale – MORENA) avec Andrés Manuel López Obrador (AMLO, président de 2018 à 2024) et Claudia Sheinbaum (élue en 2024).

AMLO et Claudia Sheinbaum sont présentés comme des figures du bolchevisme par les conservateurs au Mexique, en raison de leurs multiples mesures sociales : augmentation significative des salaires, pension pour les personnes âgées, renforcement et élargissement système de santé, féminisme assumé, affirmation de la dimension indienne dans l’histoire du Mexique, etc.

avec une esthétique moderniste-brutaliste typique

Comme Claudia Sheinbaum est juive – ses grands-parents sont des Juifs arrivés au Mexique dans les années 1920 et 1940 et de manière typique ses parents ont participé activement à la gauche au Mexique – elle est également la cible de l’antisémitisme.

Cela non seulement de la part des conservateurs (qui lui reprochent par exemple de porter un habit avec la Vierge de Guadalupe, alors qu’elle n’y croit pas), mais de toute la gauche « radicale » (y compris pseudo-maoïste) et indigéniste qui utilise massivement la question de la Palestine pour mettre en avant une idéologie nationaliste-révolutionnaire.

Naturellement, jamais ces pourfendeurs du sionisme n’abordent inversement la question des cartels, qui sont à l’origine de plus de 120 000 « disparitions » et de 450 000 morts par homicide depuis 2006, sans compter les innombrables cruautés et tueries.

Le mélange de fond antisémite catholique et d’idéologie petite-bourgeoisie radicale est une combinaison systématique au Mexique, à l’exemple des propos du Consejo Indígena Supremo de Michoacán (Conseil Indigène Suprême du Michoacán), qui reflètent très exactement l’idéologie nationale-socialiste, avec son culte de la communauté ethnique face aux projets collectifs et à toute structure collective en générale par ailleurs.

Ce qui est dénoncé ici, c’est la dimension nationale, « impériale » des décisions, même si en apparence il y a une dénonciation des couches dominantes avec un arrière-plan idéologique relevant du maoïsme (ici retourné en son contraire par le prisme indigéniste).

« Il y a quelques jours, les membres du Conseil suprême indigène du Michoacán (CSIM), qui représente diverses communautés et peuples autochtones de l’État, ont publiquement pris leurs distances avec Claudia Sheinbaum, l’une des « corcholatas » d’AMLO [terme utilisé pour désigner les candidates du parti Morena à l’élection présidentielle de 2024, NDLR] qui brigue la présidence de la République.

Cette technocrate, véritable pion du sionisme au Mexique, avait financé des articles dans des monopoles de presse afin de faire croire au public qu’elle bénéficiait du soutien des peuples autochtones du Michoacán, un fait que le CSIM a totalement nié.

Dans une déclaration brève mais ferme, l’organisation indigène a clairement affirmé son indépendance politique vis-à-vis des gouvernements et des partis de l’ancien État, affirmant une fois de plus le droit à l’autodétermination, à l’autonomie et à l’auto-gouvernement des communautés autochtones qu’elle représente.

Il s’agit d’un coup dur non seulement pour Sheinbaum, Morena et le sionisme, mais aussi pour tous les candidats et partis de la bourgeoisie, qui voient généralement dans la farce électorale un moyen de continuer à corporatiser et à asservir les travailleurs et le peuple mexicains.

Le vieil État des propriétaires fonciers et de la grande bourgeoisie ne voit pas que les masses populaires ne croient pas à leur fausse démocratie.

Lors des élections de gouverneur des deux dernières années, le taux de participation dans chaque État a été inférieur à 50 % ; l’abstention a été majoritaire et le nombre d’annulations de votes a été important.

Ce n’est certes pas nouveau, mais la décision des camarades du CSIM s’inscrit dans une tendance similaire à celle d’autres communautés et peuples autochtones du Guerrero, d’Oaxaca et du Chiapas, où les communautés non seulement ne voteront pas, mais interdiront également l’installation de bureaux de vote sur leur territoire lors des prochaines élections fédérales de 2024.

Le droit des peuples à l’autodétermination est défendu à contre-courant : tandis que le gouvernement fédéral et l’impérialisme imposent des mégaprojets de dépossession et de mort, les masses défient les tyrans en défendant leurs formes d’organisation et de vie communautaire. »

On a exactement la même chose avec l’EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Armée zapatiste de libération nationale) apparue en 1992 avec le sous-commandant Marcos, qui est une expression communautaire-ethnique au Chiapas et a d’ailleurs immédiatement accepté un accord avec l’État, pour disposer d’une certaine « autonomie » communautaire.

Car, et c’est là la clef, on en revient toujours à la question du Mexique comme États-Unis.

Un phénomène au Mexique, quel que soit sa nature, s’insère d’abord dans une logique au niveau de l’État, et il lui est bien difficile de parvenir au niveau des États-Unis, même s’il peut, dans le même temps, avoir accès à la mexicanité.

L’EZLN a prétendu changer le Mexique, mais s’est inséré dans la dimension « impériale » des États-Unis, en récoltant une autonomie communautaire locale dont personne n’a rien à faire (jusqu’à récemment où elle est menacée par les cartels, une autre force centrifuge locale).

Toute question au sujet du Mexique doit ainsi être délimitée : concerne-t-elle Mexico, ou bien les Estados Unidos Mexicanos, ou encore la mexicanité comme expression populaire-nationale n’étant pas encore historiquement parvenue à une dimension nationale et populaire ?

Il reste à effectuer encore pour le Mexique le grand saut dans la réalité populaire nationale, par l’écrasement du féodalisme, la libération des forces démocratiques et donc la mise au pas de la soumission au capital étranger et aux monopoles locaux, l’ensemble formant le capitalisme bureaucratique.

Ce saut doit assumer l’unité, l’unification, la République, brisant la logique d’une dimension « impériale » transversale parallèle aux découpages « semi-étatiques semi-provinciaux » avec tout l’arrière-plan clanique, patriarcal, communautaire… prétexte à des pirates des temps modernes.

=>Retour au dossier sur

Les pays issus de la colonisation espagnole de l’Amérique