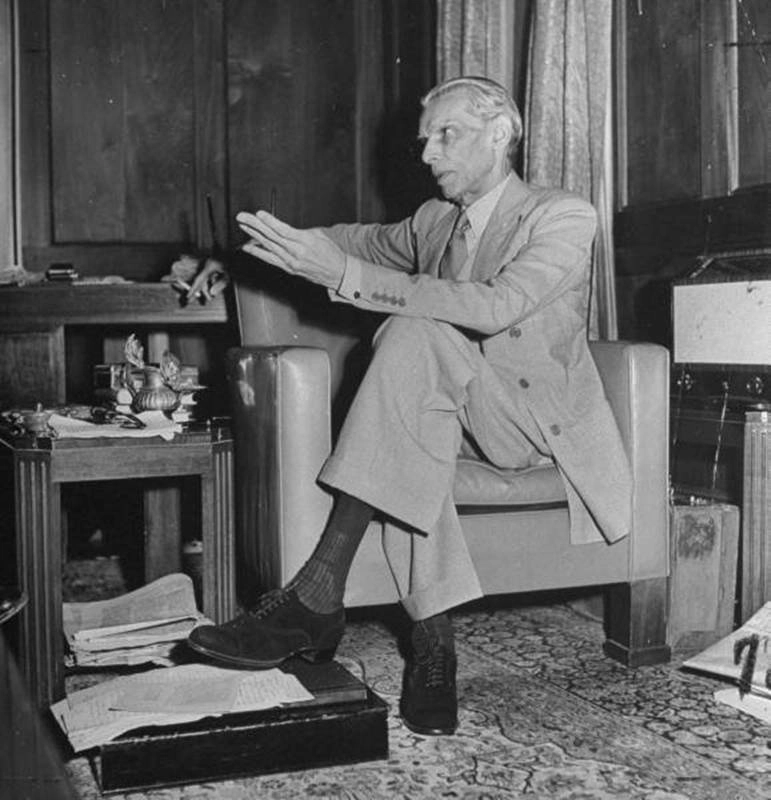

Il est intéressant de jeter un regard sur l’arrière-plan social de Muhammad Ali Jinnah pour comprendre son choix tactique puis stratégique de la rupture.

Si la famille de Mohamed Iqbal, d’un milieu humble, était devenue musulmane depuis de nombreuses générations, la famille (aisée) de Muhammad Ali Jinnah était musulmane depuis trois générations seulement, et alignée sur l’Islam chiite ismaélien.

Muhammad Ali Jinnah devint un chiite traditionnel et après sa mort des proches dirent qu’il était devenu sunnite.

C’est obscur, mais révélateur : l’Islam est ici une identité, une tradition, avant toute chose.

Mohamed Iqbal et Muhammad Ali Jinnah avaient étudié en Angleterre, devenant des avocats, mais le second s’est orienté vers un style de vie largement occidentalisé, avec une très grande réputation pour ses costumes impeccables, et lui-même ne parlait pas ourdou, tandis que Mohamed Iqbal maîtrisait en poète tant le persan que l’ourdou.

Cela n’empêchait pas Mohamed Iqbal de souligner l’identité musulmane, sans pour autant vouloir une séparation hindous-musulmans : son raisonnement s’appuyait sur une vision poétique de l’identité religieuse et c’est pour cette raison qu’il a pu écrire un poème en ourdou comme Sare Jahan se Accha Hindustan hamara (Mieux que le monde entier est notre Hindoustan).

Mohamed Iqbal avait compris le rôle historique de l’Islam en Inde ; il en faisait un fétiche, mais il avait une lecture culturelle.

Muhammad Ali Jinnah jetait quant à lui un regard politique et, s’il avait initialement un positionnement similaire, sa démarche était pragmatique.

C’est la raison pour laquelle il développa un discours toujours plus agressif contre le Congrès national indien et son projet d’Inde centralisée, chose qui se ferait selon lui inévitablement aux dépens de la minorité musulmane.

Cela alla toujours plus loin et Muhammad Ali Jinnah devint la figure tutélaire de l’appel à un pays musulman rompant avec l’Inde.

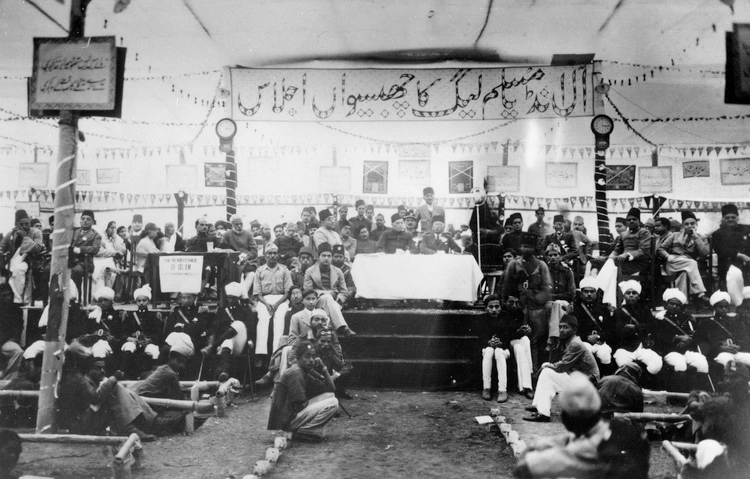

Ce choix fut effectué par la Ligue musulmane à Lahore en 1940, avec la revendication d’États indépendants qui seraient « autonomes et souverains », ce qui peut sembler contradictoire car l’autonomie ne peut qu’exister dans un cadre fédéral, ce qui s’oppose au principe de souveraineté.

Cependant, lors d’une adresse à la Ligue musulmane à cette occasion, Muhammad Ali Jinnah fut très clair sur le plan de la signification de la rupture :

« Un journal d’importance comme le London Times, commentant le Government of India Act de 1935, a écrit que « sans nul doute, la différence entre les hindous et les musulmans n’est pas religieuse au sens strict, mais également de nature juridique et culturelle, ce qui fait qu’on peut dire de fait qu’ils représentent deux civilisations entièrement distinctes et séparées. Néanmoins, au cours du temps, les superstitions s’épuiseront et l’Inde se façonnera en une seule nation. » (…)

C’est certainement un dédain flagrant de l’histoire récente du sous-continent indien, tout comme de la conception islamique fondamentale de la société vis-à-vis de l’hindouisme, que de les caractériser de pures « superstitions ».

Malgré mille ans de contact proche, les nationalités divergent aujourd’hui plus que jamais, on ne peut pas attendre qu’à un moment elles se transforment en une seule nation purement et simplement en les soumettant à une constitution démocratique et en les maintenant par la force ensemble, avec les méthodes non naturelles et artificielles des statuts parlementaires britanniques (…).

Il est extrêmement difficile d’apprécier pourquoi nos amis hindous ne parviennent pas à comprendre la nature réelle de l’islam et de l’hindouisme.

Ce ne sont pas des religions au sens strict du mot, mais, en fait, des ordres sociaux différents et distincts, et l’idée que les hindous et les musulmans puissent jamais parvenir à une nation commune est un songe, et cette erreur d’une nation indienne unique est allée au-delà des bornes, et mènera l’Inde à sa destruction si nous échouons à corriger nos idées à temps.

Les hindous et les musulmans appartiennent à deux philosophies religieuses, des pratiques sociales et des littératures différentes.

Ils ne se marient pas ensemble, ni ne mangent ensemble et, en effet, ils appartiennent à deux civilisations différentes qui sont principalement fondées sur des idées et des conceptions différentes.

Il est assez clair que les hindous et les musulmans puisent leur inspiration de sources historiques différentes. Ils ont des épopées différentes, des héros différents, et différentes périodes historiques [essentielles].

Très souvent, le héros de l’un est l’antagoniste de l’autre, et de la même manière, leurs victoires et leurs défaites se correspondent.

Assujettir ensemble deux telles nations sous un seul État, l’une en tant que minorité numérique et l’autre comme majorité, ne manquera pas de mener à un mécontentement grandissant et à la destruction finale de toute structure qui pourrait avoir été conçue pour le gouvernement d’un tel État. »

Muhammad Ali Jinnah considère ici comme un fait acquis la théorie des deux nations, que lui-même rejetait pourtant encore quelque temps auparavant.

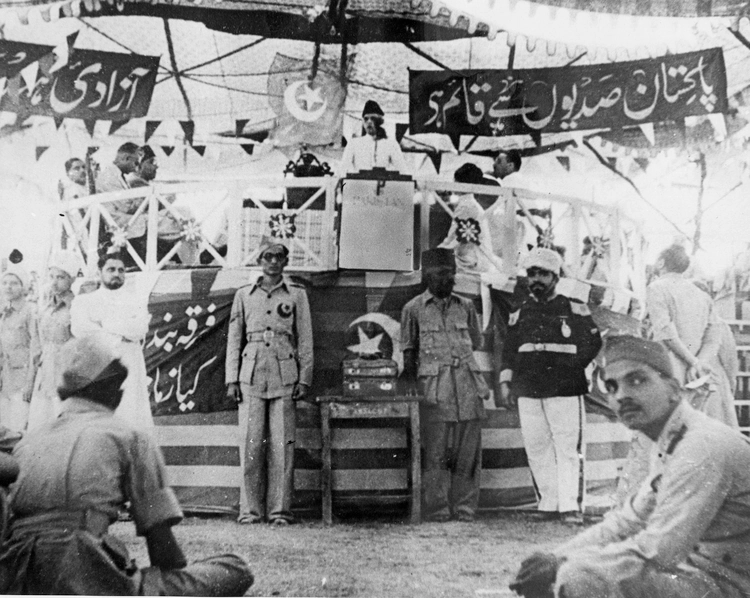

Et à partir de 1940, le concept de Pakistan, qui avait désormais sa base, fut diffusé massivement par la Ligue musulmane désormais entièrement sous le contrôle de Muhammad Ali Jinnah, qui était désormais le Quaid–e–Azam (le grand dirigeant).

=>Retour au sommaire du dossier sur

La division religieuse forcée :

les exemples du Pakistan et du Bangladesh