Il semble ainsi qu’on soit parvenu à une définition du féodalisme, en se fondant sur ce qu’est l’exploitation de l’Homme par l’Homme.

Lorsque l’humanité sort de sa condition d’animal, elle n’a plus de place dans la Nature. Elle est obligée de chercher à survivre sans avoir un emplacement bien déterminé dans le rapport entre les espèces.

Au début, on a la survie par la chasse et la cueillette, puis on a la mise en place de l’agriculture et de la domestication des animaux. La Nature est alors modifiée, au moyen du travail.

Cependant, ce processus implique un bouleversement de la situation de l’humanité elle-même.

Initialement, on avait des petites communautés vivant de manière autonome, où la femme avait une place supérieure à l’homme, car elle donnait la vie.

Mais avec l’agriculture et la domestication des animaux, on entre dans une ère de violence.

L’humanité fait la guerre à la Nature, cherchant à lui forcer la main ; l’humanité se fait la guerre à elle-même. C’est le début de l’esclavage.

L’esclavage commence à petite échelle, puis devient massif lorsque des clans forment des tribus, des Cités-États.

L’esclavage ne peut pourtant pas se maintenir, car une fois qu’il a atteint une immense échelle, il provoque des révoltes. La vie de l’humanité s’est améliorée à force de transformation et il n’est plus possible de réduire celle-ci aussi facilement que cela en esclavage.

C’est là que commence le féodalisme.

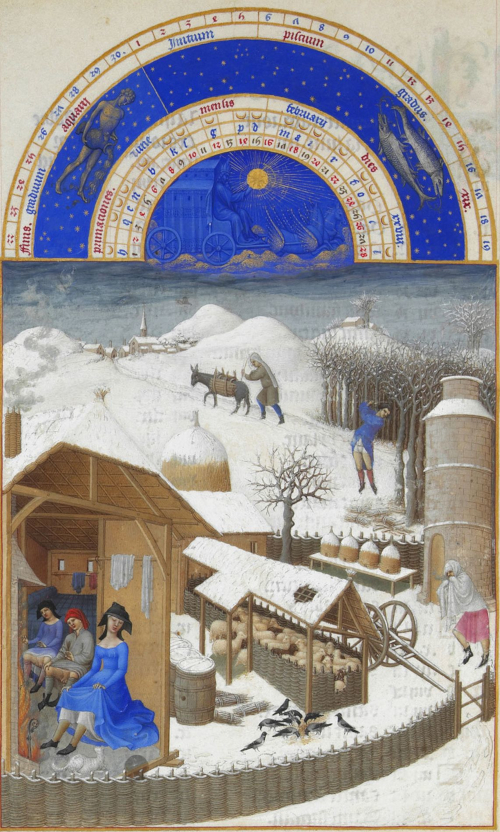

On a des hommes en armes, qui dominent d’autres hommes ainsi que les femmes.

Mais ces hommes ne sont pas rassemblés dans des Cités-États, ils vivent de manière dispersée, formant autant de petites entités morcelant le territoire.

Ils acceptent des accords avec les dominés, un cadre juridique et moral, dont la religion est la principale expression. Au lieu des esclaves, on a des serfs.

Karl Marx nous enseigne dans Le capital que :

« Transportons-nous à présent de l’Île ensoleillée de Robinson dans le sombre Moyen Âge européen.

Au lieu de l’homme indépendant, nous trouvons ici chacun dépendant : serf et maître, vassal et bailleur de fief, laïcs et prêtres.

La dépendance personnelle caractérise autant les rapports sociaux de la production matérielle que ceux des sphères de l’existence bâties au-dessus.

Mais précisément parce que les rapports de dépendance personnelle forment la base sociale donnée, travaux et produits n’ont pas besoin de revêtir une figure fantastique distincte de leur réalité.

Ils entrent dans le mouvement social comme services et prestations naturels.

La forme naturelle du travail, sa particularité, et non pas – comme sur la base de la production de marchandise – sa généralité, sont ici sa forme sociale immédiate.

La corvée est mesurée en temps aussi bien que le travail destiné à produire des marchandises, mais chaque serf sait que c’est une portion déterminée de sa force personnelle de travail qu’il dépense au service de son seigneur.

La dîme à fournir au curé est plus claire que la bénédiction du curé.

Quelle que soit la manière dont on juge les masques avec lesquels les gens ici se font face, les rapports sociaux des personnes dans leurs travaux apparaissent nettement comme leurs rapports personnels propres et ne sont pas déguisés en rapports sociaux des choses, des produits du travail. »

Maintenant, il faut bien faire attention à la chose suivante.

Certains esclaves pouvaient être relativement bien traités, comme des serfs ont pu être particulièrement maltraités. On est ici dans une différence quantitative surtout.

La différence qualitative se joue à grande échelle. C’est en regardant l’ensemble qu’on peut voir si les choses tendent à être esclavagistes ou féodales.

Un noble, localement, n’est pas en mesure de réduire ses serfs en esclavage, ni de faire entièrement comme bon lui semble. Le cadre général l’en empêche.

De la même manière, un esclavagiste ne peut pas être « humaniste », car le cadre général impose un certain style de vie.

Cela se vérifie même dans le capitalisme. Le capitalisme implique l’égalité sur le plan juridique entre les êtres humains ; on ne peut pas transformer des gens en serfs ou en esclaves.

Il est vrai qu’il existe des clubs sado-masochistes qui reproduisent des humiliations de l’époque du servage ou de l’esclavagisme, mais ce sont des rapports théâtraux, qui expriment le fétichisme malsain pour une époque passée.

Cependant, il peut exister de vrais rapports de servage ou d’esclavage, si le capitalisme s’affaiblit, recule. Lorsque l’État bourgeois cède la place aux mafias, alors des rapports anciens d’exploitation de l’Homme par l’Homme se réinstallent.

Ils ne peuvent se généraliser, car le cadre général ne peut pas le permettre. Néanmoins, ils cherchent à se maintenir, coûte que coûte, justement parce que le cadre général est trop faible pour l’empêcher.

C’est ici qu’il faut introduire le mot de civilisation. La civilisation doit toujours aller de l’avant, elle ne peut pas faire de pause ; si elle n’avance plus, des anciennes formes d’exploitation ressurgissent.

C’est pour cela que l’Histoire est l’Histoire de la lutte des classes, et ce jusqu’au Communisme.

Dans une société d’abondance matérielle, avec l’humanité de retour dans la Nature en conservant sa nature d’animal social, on aura réalisé un grand saut qualitatif, on passera à un développement tout à fait différent.

C’est pour cela qu’il faut bien avoir en tête que le féodalisme n’est que temporaire, il existe sans exister, n’étant qu’un apport dans un processus général d’apport, où les forces productives se développent.

La définition du féodalisme existe ainsi et en même temps elle n’est que relative, comme l’a remarqué Friedrich Engels dans une lettre historique de mars 1895.

=> Retour au dossier sur le mode de production féodal