Il est clair que le fascisme présente des caractéristiques différentes suivant les pays, en fonction des situations concrètes, spécifiques à chacun. Il a néanmoins deux caractéristiques constantes : d’une part, un programme pseudo-révolutionnaire qui, de façon extrêmement habile, prend appui sur les courants d’opinion, les intérêts et les revendications des masses sociales les plus larges et, d’autre part, l’emploi de la terreur la plus brutale.

L’Italie offre à ce jour l’exemple classique du fascisme et de son développement. Dans ce pays, le fascisme a trouvé un terrain favorable en raison du démantèlement et de la faiblesse de l’économie.

Cela paraît surprenant puisque l’Italie fait partie des vainqueurs. Pourtant la guerre a durement touché l’économie italienne.

La bourgeoisie a été tout à la fois victorieuse et vaincue en raison de la structure économique et du développement du pays. Seule l’Italie du nord disposait d’un capitalisme industriel moderne ; le Centre et a fortiori le Sud étaient dominés par un capitalisme agraire, voire féodal, allié à un capitalisme financier qui n’avait pas réussi à se développer de façon moderne et importante.

Tous deux étaient hostiles à l’impérialisme, à la guerre, et n’ont pas ou ont peu profité du génocide. La paysannerie non capitaliste aussi bien que la petite bourgeoisie urbaine et le prolétariat en avaient terriblement souffert. Les capitalistes de l’industrie lourde du Nord de l’Italie, profitant d’un essor factice, avaient bien empoché de fabuleux profits, mais comme cette industrie n’était pas liée aux ressources du sous-sol — l’Italie ne possède ni charbon ni minerai — cet essor fut de courte durée.

Tous les tragiques effets de la guerre s’abattirent sur l’économie et les finances de l’Italie. Une crise terrible se développa. L’industrie, l’artisanat et le commerce stagnèrent, les faillites s’accumulèrent, la Banca di Sconto et les usines Ansaldo — issues de l’impérialisme et de la guerre — s’effondrèrent.

La guerre laissa derrière elle des centaines de milliers de gens à la recherche de travail et de pain, des centaines de milliers de mutilés, de veuves et d’orphelins qu’il fallait assister.

La crise augmenta la masse de soldats démobilisés à la recherche de travail, d’une foule d’ouvriers, d’ouvrières et d’employés licenciés.

Une énorme vague de misère déferla sur l’Italie et atteignit son point culminant entre l’été 1920 et le printemps 1921. La bourgeoisie industrielle de l’Italie du nord, qui avait poussé à la guerre sans aucun scrupule, était incapable de reconstruire l’économie ruinée ; elle ne disposait pas de la puissance politique nécessaire pour mobiliser l’État à son service.

Le gouvernement était passé de ses mains dans celles des capitalistes agraires et financiers sous la conduite de Giolitti. Cependant, même s’il n’en avait pas été ainsi, l’État qui faisait eau de toute part n’aurait pas disposé des moyens et des possibilités nécessaires pour conjurer la crise.

Grâce à cette situation et dans sa foulée, le fascisme put croître et prospérer. Un chef prédestiné l’attendait en la personne de Mussolini.

A l’automne 1914, Mussolini, transfuge du socialisme pacifiste, était devenu un fanatique propagandiste de la guerre avec le slogan : « La guerre ou la république ». Dans un quotidien fondé avec l’argent de l’Entente, le Popolo d’Italia, il avait promis au peuple que la guerre lui apporterait le paradis sur terre.

Avec la bourgeoisie industrielle il avait pataugé dans la mer de sang de la guerre mondiale, avec elle, il voulait faire de l’Italie un État capitaliste moderne. Il fallait que Mussolini essaye de rassembler les masses pour pouvoir intervenir activement dans une situation qui démentait ses prophéties et était à l’opposé de l’objectif visé.

Après la guerre, en 1919, il organisa à Milan le premier « fascio di combattimento », une association d’anciens combattants, dont le programme voulait garantir l’essor de la nation et veiller à ce que « les héros des tranchées et les travailleurs recueillent les fruits de la guerre révolutionnaire ».

Des fasci s’organisèrent dans quelques villes. Dès le départ, le jeune mouvement mena un combat acharné contre les organisations ouvrières révolutionnaires, parce que, d’après Mussolini, celles-ci, en parlant de lutte des classes, « divisaient et affaiblissaient la nation. »

Le fascisme se tourna aussi contre le gouvernement Giolitti sur lequel il rejetait l’entière responsabilité de la noire misère de l’aprèsguerre. Son développement fut d’abord lent et faible.

Il se heurtait encore à la confiance de larges masses populaires dans le socialisme. En mai 1920, il n’y avait dans toute l’Italie qu’environ cent fasci, dont aucun ne comptait plus de vingt à trente membres.

Bientôt, le fascisme put s’alimenter à une seconde source. La situation objectivement révolutionnaire suscita dans le prolétariat italien un état d’esprit subjectivement révolutionnaire.

Le glorieux exemple des ouvriers et paysans russes y eut une grande part. Au cours de l’été 1920, les ouvriers métallurgistes occupèrent des usines. Ici et là et jusque dans le Sud, des prolétaires agricoles, des petits paysans et petits métayers s’emparèrent de domaines ou se rebellèrent d’une façon ou de l’autre contre les grands propriétaires terriens.

Mais les dirigeants ouvriers ne furent pas à la hauteur de ce grand moment historique. Les responsables réformistes du parti socialiste se refusèrent lâchement à élargir les occupations d’usine en lutte politique pour le pouvoir.

Ils enfermèrent le combat des ouvriers dans la voie étroite d’une lutte purement économique sous la direction des syndicats et, en parfaite entente avec d’Aragona et d’autres responsables de l’Union générale des Syndicats, ils trahirent les esclaves révoltés, en signant avec les patrons un compromis honteux établi avec la remarquable collaboration du gouvernement, et en particulier de Giolitti.

Les dirigeants de l’aile gauche du parti socialiste — noyau du futur parti communiste — étaient encore trop novices sur le plan politique et insuffisamment formés pour pouvoir maîtriser la situation en théorie et en pratique et donner une autre tournure au mouvement. Simultanément, les masses prolétariennes s’avérèrent incapables de déborder leurs dirigeants et de les pousser sur la voie de la révolution.

Les occupations d’usine se terminèrent par une grave défaite du prolétariat qui fut gagné par le découragement, le doute et la pusillanimité. Des milliers de travailleurs se détournèrent du parti et des syndicats. Beaucoup retombèrent dans l’indifférence et l’apathie, d’autres adhérèrent à des organisations bourgeoises.

Le fascisme gagna un nombre croissant de sympathisants parmi les prolétaires déçus, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie. Il avait remporté une victoire idéologique et politique sur la classe ouvrière contaminée par le réformisme.

En février 1921, on comptait environ mille fasci. Le fascisme gagna les masses par une agitation démagogique éhontée qui s’appuyait sur des revendications pseudo-révolutionnaires.

En paroles, son radicalisme grandiloquent visait surtout le gouvernement de Giolitti, « traître à la nation. »

Mais contre le second « ennemi », les organisations ouvrières internationales, ces « ennemies de la patrie », il partit en guerre avec le glaive et le feu. Conformément à sa position républicaine, antimonarchiste et impérialiste, Mussolini réclamait qu’on dépose la dynastie et — au sens propre du terme — qu’on décapite Giolitti.

Ses partisans instaurèrent un terrorisme actif et sanglant contre les « anti-nationaux », c’est-à-dire contre les organisations ouvrières. Les premières « expéditions punitives » fascistes eurent lieu au printemps 1921.

Elles étaient dirigées contre les prolétaires agricoles ; les sièges de leurs organisations furent dévastés et incendiés, leurs dirigeants assassinés. C’est plus tard seulement que la terreur fasciste s’étendit aux prolétaires des grandes villes. Les autorités laissèrent faire au mépris du droit et de la loi.

La bourgeoisie industrielle aussi bien qu’agraire patronna ouvertement le fascisme terroriste et le soutint par divers moyens, notamment financiers. Malgré la défaite des ouvriers lors des occupations d’usine, elle craignait un renforcement de la puissance du prolétariat. Lors des élections municipales, les socialistes avaient en effet conquis environ le tiers des 8000 communes. Il s’agissait donc d’assurer l’avenir.

Certes, le gouvernement aurait eu à l’époque des raisons d’écraser le fascisme qui semblait constituer pour lui une menace sérieuse et il en avait les moyens. Mais dans la situation de l’Italie, cela aurait abouti à un renforcement du mouvement ouvrier. Giolitti estima donc que mieux valaient des fascistes que des socialistes, des révolutionnaires.

Ce vieux renard décida de dissoudre la Chambre et annonça de nouvelles élections pour mai 1921. Il fonda un « bloc de l’ordre » de tous les partis bourgeois en y intégrant les organisations fascistes. Pendant la campagne électorale, les couleurs républicaines du fascisme pâlirent. L’agitation antidynastique et antimonarchique disparut au fur et à mesure que les dirigeants agrariens et les masses paysannes rejoignaient ses rangs.

C’est en grande partie à eux que le fascisme dut ses succès électoraux, ainsi que l’extension et le renforcement des fasci dont le nombre atteignait environ 2000 en mai 1921.

Il ne fait aucun doute que Mussolini fut conscient du danger que représentait pour lui et pour ses buts l’adhésion massive d’éléments agrariens.

Il comprit que, sans agitation pseudo-révolutionnaire et antimonarchique, le fascisme perdait beaucoup de son pouvoir de séduction sur les masses.

Lorsque la bataille électorale fut terminée, il voulut revenir aux slogans de 1919. Au cours d’une interview accordée au journal Giornale d’Italia, porte-parole de l’industrie lourde, il déclara que les élus fascistes n’assisteraient pas à la séance inaugurale de la Chambre, car il leur était impossible de crier « Vive le roi », après le discours du trône.

La publication de cette interview eut pour effet de révéler la force de l’aile agrarienne dans le fascisme, car quelques-uns des députés élus grâce aux fascistes rejoignirent les rangs des monarchistes et des nationalistes.

Les élus fascistes et les délégués départementaux des fasci se réunirent pour prendre position sur ce problème… Mussolini ne fut pas suivi. Il réfréna son républicanisme et déclara ne pas vouloir diviser le fascisme sur cette question.

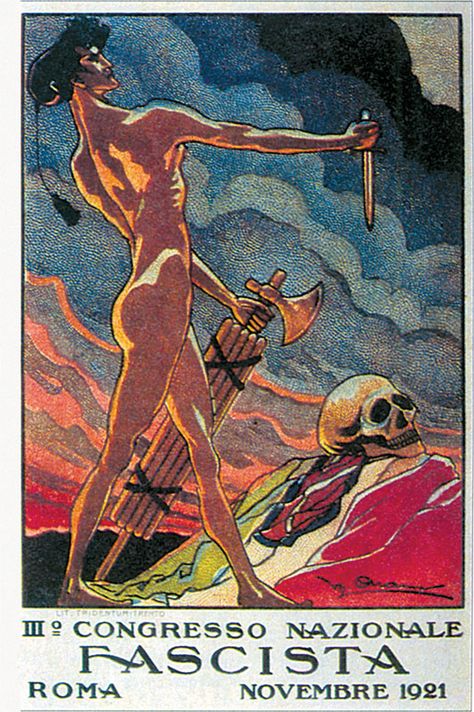

Sa défaite l’incita à faire du fascisme qui n’avait été jusqu’alors qu’un mouvement sans structures définies, un parti organisé et centralisé. La transformation eut lieu lors du premier congrès fasciste en novembre 1921. Mussolini gagna bien sur le fond, mais il fut battu lors de l’élection de la direction du parti. Seulement une moitié des sièges fut occupée par ses partisans, l’autre moitié par des agrariens monarchistes.

Ce point a son importance, car il met en lumière les antagonismes qui se développent actuellement à l’intérieur du fascisme et qui contribueront à sa désagrégation.

C’est l’antagonisme entre le capitalisme agraire et le capitalisme industriel ou, en termes politiques, entre monarchistes et républicains. Le parti compte, paraît-il, 500 000 adhérents à l’heure actuelle.

Le fait de se constituer en parti ne donna cependant pas au fascisme la force suffisante pour dominer la classe ouvrière et la contraindre, en l’exploitant plus que par le passé, à œuvrer à la reconstruction et au développement de l’économie capitaliste.

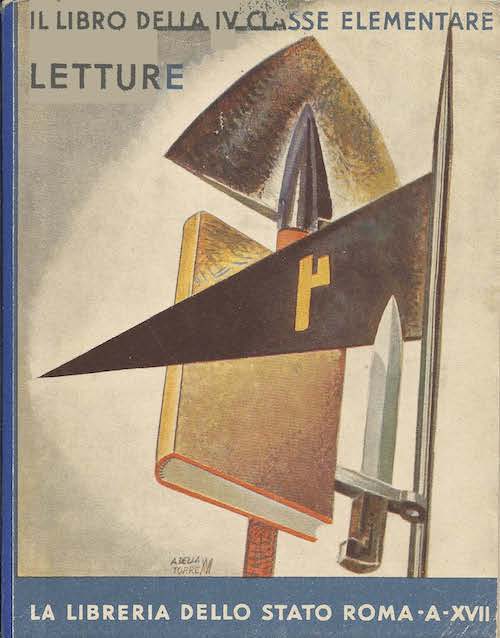

Pour atteindre ce but, il avait besoin d’un double appareil : l’un destiné à corrompre les ouvriers et l’autre à les soumettre par les armes, par le recours à la terreur. Pour corrompre les ouvriers, il créa des syndicats fascistes qu’on appela « corporations nationales ». Elles devaient réaliser les objectifs fascistes, c’est-à-dire combattre de façon systématique le mouvement ouvrier révolutionnaire et mêmetout mouvement ouvrier autonome.

Mussolini se défend toujours de vouloir lutter contre la classe ouvrière. Il déclare inlassablement qu’il veut sa promotion sur le plan matériel et culturel et non la ramener à « la douloureuse condition d’esclave ».

Mais tout ceci doit se réaliser dans le cadre de la nation et en donnant la priorité à ses intérêts, en rejetant catégoriquement la lutte de classes. Les syndicats fascistes furent expressément créés dans le but de servir d’antidote, non seulement aux organisations révolutionnaires du prolétariat, mais aussi à toute organisation de classe des prolétaires, car Mussolini et ses séides soupçonnent automatiquement toute organisation prolétarienne d’être révolutionnaire.

Il créa donc ses propres syndicats qui englobent les ouvriers, les employés et les employeurs d’une profession ou d’une industrie. Une partie des organisations d’employeurs a refusé d’adhérer aux syndicats de Mussolini, tels l’Union agricole et l’Union des Industriels. Pourtant cette hérésie ne les a exposés à aucune mesure de rétorsion de la part des fascistes.

Celles-ci sont réservées aux prolétaires qui luttent pour la défense de leurs intérêts de classe, même s’ils n’appartiennent pas au mouvement révolutionnaire. Des dizaines de milliers d’ouvriers sont ainsi contraints d’adhérer aux syndicats fascistes qui comptent, paraît-il, environ 800000 membres.

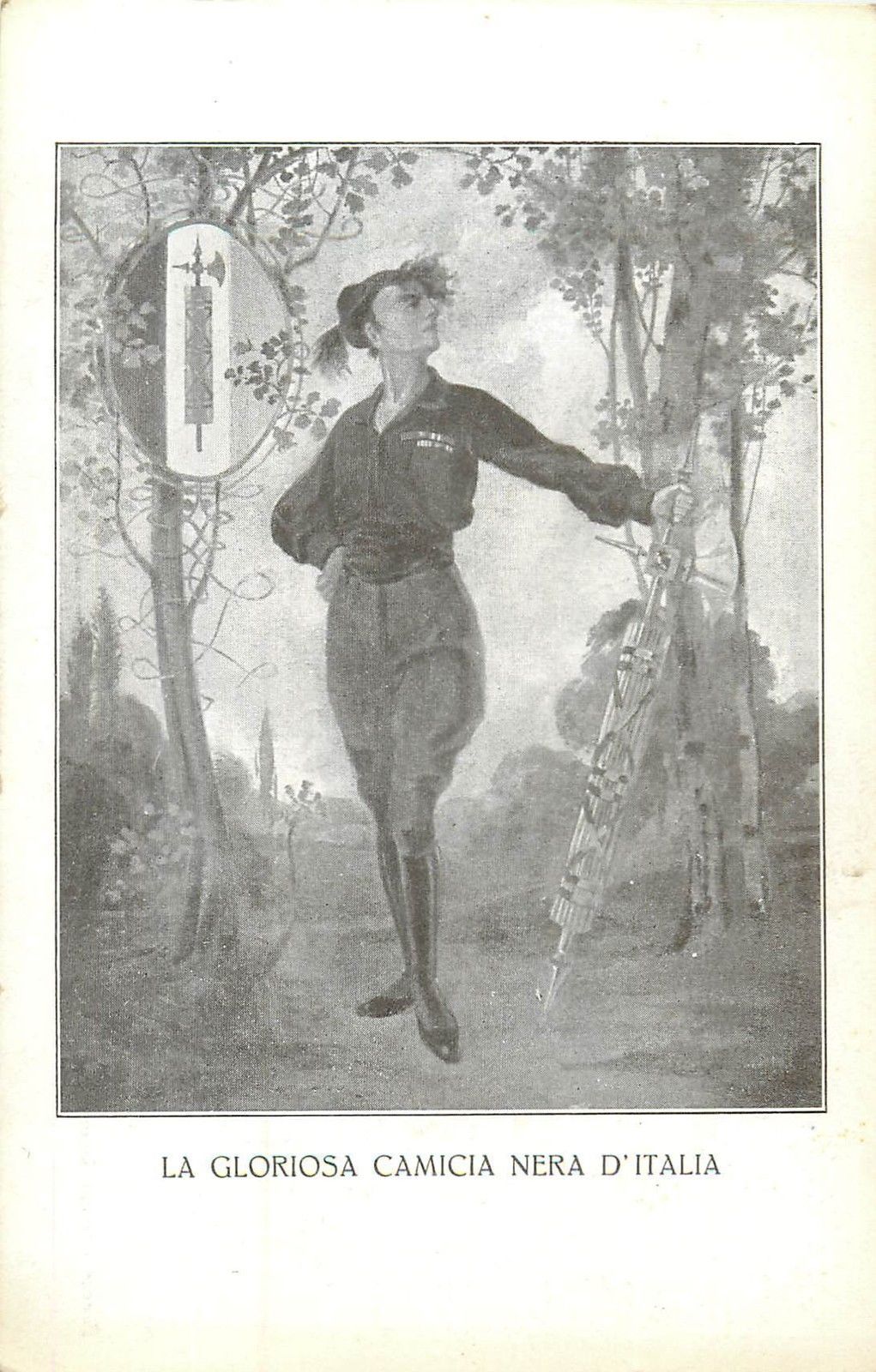

L’instrument fasciste destiné à soumettre la classe ouvrière italienne par la terreur, est constitué par des squadre. Ce sont des organisations militaires issues des groupes chargés des expéditions punitives contre les paysans.

Les bandes de « condamnés de droit commun » qui s’étaient constituées à l’occasion furent regroupées en organisations permanentes de mercenaires stipendiés qui devinrent des professionnels du terrorisme. Les squadre sont devenues avec le temps une force purement militaire qui exécuta le coup d’État et sur laquelle s’appuie la dictature de Mussolini.

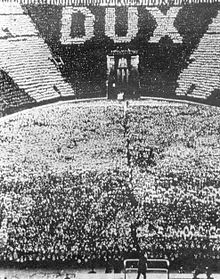

Après la prise du pouvoir et la mise en place de l’État fasciste, elles furent légalisées sous forme de « milice territoriale nationale », organe de l’État bourgeois. Selon les déclarations officielles, elles sont « au service de Dieu, de la nation et du ministre-président ». Le roi, on le notera, n’est pas mentionné. On donne de leurs effectifs des évaluations très diverses : entre 100 000 et 300 000 hommes au moment du coup d’État, un demi-million actuellement.

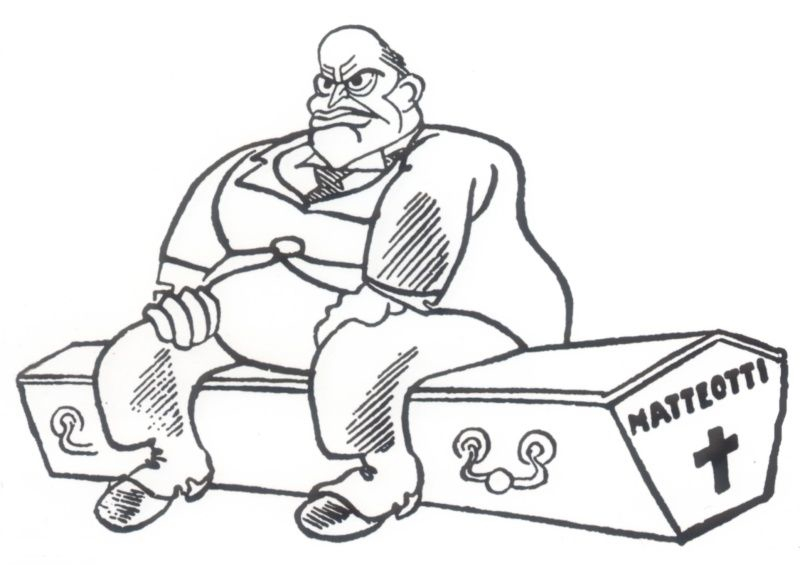

De même que l’échec et la trahison des dirigeants réformistes présidèrent à la naissance du fascisme, c’est une nouvelle trahison des réformistes qui lui a permis de conquérir le pouvoir ce qui a entraîné une nouvelle défaite du prolétariat italien.

Le 31 juillet, les dirigeants ouvriers réformistes italiens se réunirent en séance secrète — tous étaient là, les syndicalistes et les hommes politiques, Turati comme d’Aragona — et ils décidèrent que l’Union Générale des Syndicats lancerait un ordre de grève générale pour le 1er août, une grève générale qui n’était ni préparée, ni organisée.

Dans ces conditions elle devait nécessairement se terminer parune terrible défaite du prolétariat. A certains endroits la grève fut déclenchée au moment où elle échouait ailleurs. Ce fut une défaite aussi grave, aussi fatale que lors des occupations d’usine.

Elle poussa les fascistes au coup d’État et démoralisa, découragea les ouvriers, si bien qu’ils renoncèrent à toute résistance et laissèrent faire, passifs et sans espoir.

La trahison des dirigeants réformistes fut scellée lorsque après le coup d’État, Baldési, l’un des dirigeants les plus influents des syndicats italiens et du parti socialiste, se déclara prêt, à la demande de Mussolini, à participer au gouvernement fasciste. Le comble de la honte est que ce pacte odieux n’échoua pas du fait des protestations des réformistes, mais en raison de l’opposition des agrariens fascistes.

Camarades ! Ce court aperçu vous permet de saisir les rapports existant en Italie entre le développement du fascisme et l’effondrement économique qui provoqua la misère et l’aveuglement ; entre le développement du fascisme et la trahison des dirigeants réformistes qui amenèrent les prolétaires à renoncer à la lutte.

Il y a un autre facteur dont il faut tenir compte : c’est la faiblesse du parti communiste. Sans parler de sa faiblesse numérique, il commit sans doute l’erreur tactique de considérer le fascisme uniquement comme un phénomène militaire, en négligeant ses aspects idéologiques et politiques.

N’oublions pas qu’avant même d’abattre le prolétariat par des actes de terrorisme, le fascisme italien avait déjà remporté une victoire idéologique et politique sur le mouvement ouvrier, et n’oublions pas non plus les causes de cette victoire. Ce serait extrêmement dangereux pour nous de ne pas tenir compte de l’importance du combat idéologique et politique contre le fascisme.

Il est clair, que si le fascisme a pu développer son organisation et atteindre la puissance que nous avons brièvement esquissée ici, c’est uniquement parce qu’il avait un programme extrêmement séduisant pour les masses.

La question qui se pose à nous et qui est importante pour les prolétaires de tous les pays, est la suivante : qu’a fait le fascisme en Italie pour réaliser son programme après être arrivé au pouvoir ? Comment se présente l’État dont il dit qu’il est son instrument ?

Est-ce cet État sans parti et sans classes qui rend justice à chaque couche de la société ou bien est-ce un organe de la minorité possédante et en particulier de la bourgeoisie industrielle ? La meilleure façon de répondre est de mettre en parallèle les principales revendications du programme fasciste et la façon dont elles sont réalisées.

Que promettait le fascisme sur le plan politique lorsque, tel un Samson chevelu, il se lançait à l’assaut du temple ? Une réforme du code électoral, une application conséquente du mode de scrutin proportionnel.

Que voyons nous ? On va supprimer l’ancienne proportionnelle, introduite en 1919, et la remplacer par un mode de scrutin qui est une amère et dérisoire mascarade de l’idée de la proportionnelle. Le parti qui obtient la majorité absolue des voix aura deux tiers des sièges à la Chambre.

On a d’abord discuté pour savoir s’il aurait deux tiers ou trois quarts des mandats. Aux dernières informations, le fascisme accepte que le parti le plus fort — c’est le parti fasciste — ait deux-tiers, le tiers restant étant réparti proportionnellement entre les divers autres partis. Jolie réforme électorale.

Mussolini avait promis que les femmes seraient électrices et éligibles. Un congrès bourgeois international pour le vote des femmes s’est récemment tenu à Rome.

Mussolini présenta chevaleresquement ses respects aux dames et leur expliqua avec un doux sourire que les femmes recevraient le droit de vote… pour l’élection des conseils municipaux. Les droits politiques leur seront donc refusés. De plus, il n’est pas question que toutes les femmes deviennent électrices sur le plan communal, mais seules celles qui peuvent justifier d’un certain niveau d’études, les femmes « décorées pour faits de guerre » et celles dont les maris ont le portefeuille suffisamment garni pour acquitter certains impôts.

Voilà comment sont tenues les promesses concernant l’égalité des femmes.

Dans son programme, le fascisme avait prévu la suppression du Sénat et la création d’un parlement économique qui siégerait aux côtés du parlement politique. Il n’en est plus question. Mais lors de son premier discours devant le Sénat, ce ramassis de réactionnaires, Mussolini en célébra pompeusement les mérites passés et déclara qu’ils étaient garants de grandes actions pour le présent, ce qui justifiait un renforcement de l’influence du Sénat sur la législation.

Les fascistes réclamaient dans leur programme la réunion immédiate d’une Assemblée nationale pour réformer la constitution. Qu’en est-il ? Il n’est plus question d’Assemblée nationale, et voici comment se présente la réforme de la constitution : la Chambre, dont j’ai indiqué la composition, c’est-à-dire le parti majoritaire en son sein, propose le ministre-président. Celui-ci, un fasciste tant que le fascisme est majoritaire, doit être nommé par le Roi. »

Il forme le gouvernement à son gré, le présente à la Chambre et obtient de celle-ci un vote de confiance, après quoi le parlement prend ses cliques et ses claques et s’ajourne pour quatre ans, c’est-à-dire pour toute la période de son mandat.

Confrontons maintenant quelques promesses fascistes sur le plan social avec leur réalisation : le fascisme avait promis de légaliser la journée de huit heures et de fixer un salaire minimum, tant pour les ouvriers de l’industrie que pour ceux de l’agriculture.

Un projet de loi sur la journée de huit heures a été déposé qui prévoit cent exceptions et comporte à la fin une clause précisant que la journée de huit heures pourrait être supprimée également dans d’autres cas. Or cette journée de huit heures n’existe pratiquement déjà plus pour de larges couches du prolétariat italien dont les cheminots, les postiers et d’autres fonctionnaires des transports, pour lesquels les huit heures de service ont été remplacées par huit heures de travail effectif sur le modèle du règlement de service de Grœner.

En ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum, il faut dire que, grâce à l’usage de la terreur pour ligoter et détruire les syndicats, grâce à la politique d’Union sacrée pratiquée par les « corporations » fascistes, les patrons ont été si bien encouragés à résister à toute revendication salariale, que les ouvriers n’ont même pas été en mesure, étant donné la crise, de maintenir leur salaire à son niveau antérieur.

Il a été procédé à des réductions de salaires de vingt à trente pour cent en moyenne, mais qui, pour beaucoup de travailleurs, vont jusqu’à cinquante pour cent, les cas ne sont pas rares où la baisse atteint soixante pour cent.

Le fascisme avait promis des assurances vieillesse et invalidité destinées à alléger la pire misère et la pire souffrance. Comment cette promesse a-t-elle été tenue ?

On a supprimé le fonds de cinquante millions de lires : timide tentative d’aide sociale pour les vieux, pour les handicapés et les malades. Ces cinquante millions ont été purement et simplement rayés du budget « par souci d’économie », si bien qu’actuellement en Italie les victimes du travail ne peuvent plus compter sur la moindre assistance. On a rayé également du budget les cinquante millions de lires prévus pour l’office du travail et les allocations chômage ainsi que soixante millions de lires pour les caisses de crédit des coopératives.

Le fascisme revendiquait la participation des ouvriers à la direction technique des entreprises, en d’autres termes le contrôle de la production. Le fascisme avait promis de soumettre les entreprises publiques au contrôle technique des Comités d’entreprise.

Aujourd’hui, on envisage une loi qui supprimerait purement et simplement les Comités d’entreprise. En outre, l’État s’apprête à livrer les entreprises publiques au patronat privé ; elles le sont déjà en partie : la fabrication des allumettes, jusqu’alors monopole d’État, appartient maintenant à l’exploitation privée ; les paquets postaux, le téléphone, le service des radios télégrammes ainsi que les chemins de fer connaîtront bientôt le même sort.

Mussolini a déclaré que les fascistes étaient des « libéraux au sens classique du terme ».

Examinons quelques fruits du fascisme dans le domaine financier. Il voulait une réforme fiscale profonde. Son État « autoritaire » allait utiliser sa puissance pour établir un impôt général, fortement progressif, sur le capital, qui aurait même, par certains aspects, le caractère d’une « expropriation du capital ».

Actuellement, on a supprimé divers impôts sur les signes extérieurs de richesse tels que l’impôt sur les équipages, les automobiles, etc., sous prétexte que de tels impôts « freinent la production nationale et détruisent la propriété et la famille ».

Par ailleurs, on prévoit une extension des impôts indirects en prétextant — c’est tout aussi malin — qu’une telle mesure limitera la consommation nationale et favorisera par conséquent les exportations. On a supprimé la réglementation selon laquelle les titres et valeurs devaient porter le nom de leur propriétaire, ce qui laisse la porte ouverte à la fraude fiscale.

Mussolini et ses séides réclamaient la confiscation des biens de l’Église. Au lieu de cela, le gouvernement fasciste a remis en vigueur diverses anciennes concessions du clergé, lesquelles étaient déjà tombées en désuétude. L’enseignement religieux, supprimé depuis cinquante ans, a été rétabli par Mussolini et chaque école doit avoir son crucifix. Voilà en quoi consiste la lutte contre le clergé.

Le fascisme exigeait que soient revus les contrats passés entre l’État et les industriels pour la livraison de matériel de guerre et que les bénéfices de guerre soient confisqués à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent.

Que s’est-il passé ? Le parlement avait nommé une commission, dont le rôle était d’examiner ces contrats ; elle devait rendre compte publiquement de ses travaux devant la Chambre. Si elle l’avait fait, la plupart des magnats de l’industrie lourde, les mécènes et pères nourriciers des fascistes, auraient été sans doute gravement compromis.

L’une des premières décisions de Mussolini fut de décréter que la commission lui rendrait compte à lui personnellement et que les auteurs de toute indiscrétion sur le contenu de ce rapport seraient punis de six mois de prison.

On fait le plus complet silence sur les bénéfices de guerre, mais l’industrie s’est déjà vu accorder des milliards pour des fournitures de toute sorte.

Sur le plan militaire, le fascisme voulait également être novateur. Il réclamait la suppression de l’armée régulière, un service militaire court, l’organisation de l’armée aux seules fins de la défense nationale et non pas d’une guerre impérialiste, etc. Comment a-t-il réalisé ce programme ?

L’armée régulière n’a pas été supprimée, le service militaire est passé de huit à dix-huit mois ce qui équivaut à une augmentation d’effectifs de 260000 à 340000 hommes. Certes la Guardia Regia, une sorte de police armée et organisée sur le modèle militaire, a été supprimée. Parce qu’elle n’était pas aimée du peuple et surtout des travailleurs en raison de ses interventions lors de manifestations, de grèves, etc. ? Au contraire !

Mussolini la trouvait trop « démocratique », car elle ne dépendait pas de l’Étatmajor général, mais du Ministère de l’Intérieur, et Mussolini craignait qu’elle n’entre un jour en conflit avec ses « squadre » et qu’elle se dresse contre lui. La Guardia Regia comptait 35000 hommes, or le nombre des Carabinieri est passé de 65 000 à 90 000 hommes et les effectifs de la police ont été doublés, y compris ceux de la police judiciaire et de la police des frontières.

De plus, le gouvernement fasciste a transformé les squadre de « Chemises Noires » en milice nationale. On évalua d’abord leur force à 100 000 hommes, mais, par suite d’une décision toute récente, elles atteindraient un demi-million d’hommes.

Etant donné que de nombreux éléments agrariens monarchistes s’étaient infiltrés dans les sections, notamment les « Chemises Bleues », Mussolini pouvait craindre qu’elles ne se rebellent contre sa dictature. Dès la naissance des sections, il s’efforça de les placer sous la tutelle politique du parti, c’est-à-dire sous sa coupe.

Il pensait y être parvenu en mettant les squadre sous l’autorité d’un commandement général nommé par la direction du parti. Mais la direction politique ne put éviter qu’il existe des oppositions à l’intérieur des sections, oppositions qui s’accrurent avec l’entrée des « Chemises Bleues » nationalistes.

Pour briser leur influence, Mussolini fit obligation à chaque membre du parti d’entrer dans la milice nationale, si bien que les effectifs de cette dernière seraient actuellement équivalents à ceux du parti.

Mussolini espérait ainsi parvenir à museler politiquement les éléments agrariens qui lui étaient hostiles. Cependant, en s’engageant dans la milice, les membres du parti y portent justement leurs divergences politiques et celles-ci s’y développeront obligatoirement jusqu’à la désagréger.

La force armée devait servir uniquement à la défense de la patrie, c’est ce qui avait été dit. Mais l’augmentation des effectifs et l’énorme effort d’armement sont orientés vers de grandes aventures impérialistes.

L’artillerie prend une extension extraordinaire, le nombre des officiers de carrière augmente et la flotte fait l’objet de soins particuliers. Un nombre important de croiseurs, de destroyers, de sous-marins a été commandé. L’aviation prend un essor tout à fait frappant. Mille nouveaux avions sont déjà commandés, de nombreux aérodromes, construits.

On a nommé une commission spéciale et accordé déjà des centaines de milliers de lires à l’industrie lourde pour la construction d’avions et d’instruments de meurtre les plus modernes.

Si l’on compare le programme du fascisme italien avec ses réalisations, on constate dès maintenant la faillite totale du mouvement sur le plan idéologique. Il existe une contradiction totale entre ce que le fascisme a promis aux masses et ce qu’il leur apporte.

Au contact de la réalité, les grandes phrases selon lesquelles l’État fasciste plaçait l’intérêt de la nation au-dessus de tout se sont révélées aussi inconsistantes que des bulles de savon. La « nation » s’est avérée être la bourgeoisie, l’État fasciste idéal, un vulgaire État bourgeois, totalement dénué de scrupules.

La faillite politique doit suivre, un jour ou l’autre, cette faillite idéologique. Elle est déjà en marche. Le fascisme est incapable d’unifier ne serait-ce que les diverses forces bourgeoises dont la protection tacite et bienveillante lui a permis d’accéder au pouvoir.

Le fascisme voulait le pouvoir pour faire œuvre de novateur sur le plan social, en s’emparant du pouvoir de l’État et en utilisant l’appareil d’État à ses fins. A ce jour, il n’a même pas réussi à se soumettre totalement l’appareil bureaucratique.

Une âpre lutte s’est engagée entre l’ancienne bureaucratie en place et les nouveaux fonctionnaires fascistes. On retrouve le même antagonisme entre l’armée régulière avec ses officiers de carrière et la milice territoriale fasciste avec ses nouveaux chefs. Les frictions se multiplient entre le fascisme et les partis bourgeois.

Mussolini voyait dans le parti fasciste une organisation de classe bourgeoise unitaire, la contre-partie du prolétariat révolutionnaire. C’est pourquoi tous ses efforts visaient à écraser ou à absorber tous les partis bourgeois. Il n’a réussi à absorber qu’un seul parti : les nationalistes.

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, cette fusion est toutefois à double tranchant. La tentative de réunir en un parti les groupes bourgeois libéraux, républicains et démocrates, sur une base conservatrice, a lamentablement échoué.

Inversement, la politique fasciste a eu pour conséquence d’amener les derniers tenants de la démocratie bourgeoise à se souvenir de leur ancienne idéologie. Face à la politique de puissance et de violence de Mussolini, ils ont engagé la lutte « pour la défense de la constitution et le rétablissement de l’ancienne liberté bourgeoise ».

Une preuve particulièrement caractéristique de l’incapacité du fascisme à affirmer et élargir son pouvoir est son attitude face au parti populaire catholique, incontestablement le plus grand et le plus influent des partis bourgeois en Italie. Mussolini avait cru réussir à détacher l’aile droite agrarienne de ce parti et l’amener à s’unir aux fascistes, ce qui aurait eu pour conséquence d’affaiblir l’aile gauche et de la vouer à se dissoudre. Il en est allé tout autrement.

Au dernier congrès des popolari à Turin, une véritable protestation s’est élevée contre le fascisme. On hua les gens de l’aile droite qui préconisaient la bienveillance et des ménagements envers le fascisme ; en revanche les critiques les plus acerbes de sa politique reçurent une approbation fougueuse.

Au-delà des contradictions déjà mentionnées et d’autres encore, il y a les antagonismes de classe qu’aucun sermon, qu’aucune organisation d’Union sacrée ne peut supprimer. Ils sont plus forts que toutes les idéologies qui les nient et ils s’imposent malgré le fascisme, voire grâce à lui et contre lui. Le comportement des popolari montre que les principales couches de la petite-bourgeoisie urbaine et de la petite paysannerie prennent conscience de leur position de classe et de ce qui les oppose au grand capital.

Or ceci est extrêmement important pour juger de la solidité du fascisme en Italie, en d’autres termes pour comprendre qu’il va vers l’effondrement.

Ces couches, et particulièrement les femmes, sont profondément catholiques et cléricales ; c’est pourquoi Mussolini a tout fait pour gagner les bonnes grâces du Vatican. Mais le Vatican lui-même n’a pas osé aller à la rencontre de la révolte des masses paysannes du parti populaire contre le fascisme.

Alors que les petits paysans s’aperçoivent que, pour la bourgeoisie, fascisme est synonyme d’allégements fiscaux, d’évasion fiscale et de contrats juteux, force leur est de constater qu’eux-mêmes sont de plus en plus durement taxés par le biais des impôts indirects, et notamment par un nouveau calcul du revenu agricole.

Il en va de même pour la petite-bourgeoisie urbaine. Son opposition la plus vive vient en outre de ce que le fascisme triomphant a supprimé la relative protection dont jouissaient les locataires ; le propriétaire a maintenant toute latitude pour les exploiter en leur imposant des loyers élevés.

La révolte croissante des petits paysans et des ouvriers agricoles s’exprime de façon particulièrement drastique là où le fascisme imaginait avoir brisé toute résistance grâce à ses squadre. A Boscoreale, près de Naples, par exemple, plus de mille paysans ont pris la mairie d’assaut, pour protester contre le poids des impôts.

Dans trois localités de la province de Novara, les ouvriers agricoles ont réussi à défendre leurs salaires et leurs conditions de travail contre les grands propriétaires terriens, et cela en occupant plusieurs domaines avec l’aide de squadre fascistes.

Il apparaît que l’idée de lutte des classes commence à s’implanter même dans les rangs fascistes. Particulièrement important est le réveil des fractions du prolétariat qui avaient été grisées et intoxiquées par le fascisme.

Ce dernier est incapable de défendre les intérêts des ouvriers contre la bourgeoisie, incapable de tenir les promesses qu’il a faites, entre autres aux syndicats fascistes. Plus il remporte de victoires, moins il est en mesure d’être le défenseur des prolétaires.

Il ne peut même pas contraindre les patrons à tenir les promesses relatives aux avantages de l’organisation commune. Lorsque les syndicats fascistes ne regroupent que peu d’ouvriers, il est bien possible que le capitaliste les favorise sur le plan du salaire.

Mais là où la syndicalisation est massive, les patrons n’auront pas d’égards pour le « frère fasciste » car ce serait trop onéreux ; et quand il s’agit du portefeuille, du profit, ces messieurs les capitalistes cessent de se montrer compréhensifs.

Le nombre considérable d’ouvriers jetés à la rue, non seulement par les entreprises privées, mais aussi par les entreprises d’État a contribué tout particulièrement à l’éveil des prolétaires.

Après le coup d’État fasciste, 17000 cheminots ont été licenciés. D’autres licenciements ont suivi et d’autres sont encore en vue. Les arsenaux ont été fermés ; 24000 ouvriers se sont ainsi retrouvés au chômage et sont livrés à l’exploitation incontrôlée des entreprises privées. La révolte passionnée contre la politique économique fasciste vient justement des milieux ouvriers fascistes.

A Turin, Naples, Trieste, Venise et dans un grand nombre d’autres villes, les syndicats fascistes se sont rassemblés avec les ouvriers de tous les partis et de toutes les organisations — communistes et anarcho-syndicalistes inclus — pour organiser une grande manifestation publique de protestation contre la fermeture des arsenaux et contre les licenciements.

Plusieurs centaines d’invalides de guerre, également licenciés par l’arsenal de Naples, sont allés à Rome pour protester contre l’injustice dont ils étaient victimes. Ils attendaient de Mussolini justice et protection et on les récompensa de leur crédulité en les arrêtant à leur descente du train.

Les ouvriers des chantiers navals de Monfalcone et Trieste, les ouvriers de nombreuses villes et de diverses grandes industries qui adhéraient aux syndicats fascistes, se sont mis en mouvement. Les occupations d’usines ont repris en plusieurs endroits, elles sont le fait d’ouvriers fascistes organisés et bénéficient de la bienveillance ou du soutien des squadre.

Ces faits montrent que la faillite politique va suivre la faillite idéologique et que ce sont surtout les ouvriers qui reprennent conscience de leurs intérêts et de leurs devoirs de classe. Il nous faut en tirer une série de conclusions. Tout d’abord, nous ne devons pas considérer le fascisme comme un phénomène homogène, comme un « bloc de granit », contre lequel se briseraient tous nos efforts.

Le fascisme est une construction hétérogène qui renferme divers éléments antagonistes ; c’est donc de l’intérieur qu’il se désagrégera et se dissoudra. Il nous faut engager la lutte avec la plus grande énergie, non seulement pour sauver les âmes des prolétaires séduits par le fascisme mais aussi pour gagner les petits et moyens bourgeois, les petits paysans, les intellectuels, bref, toutes les couches qui sont actuellement, en raison de leur position économique et sociale, en opposition croissante avec le grand capital et se battent contre lui.

Mais il serait extrêmement dangereux de croire qu’en Italie l’effondrement militaire doive succéder inévitablement au déclin politique et idéologique.

Certes, l’effondrement militaire du fascisme se produira aussi, il doit inévitablement se produire, mais il peut être retardé encore longtemps par le poids des moyens dont il dispose.

Et tandis qu’en Italie le prolétariat se détache du fascisme et que, plus conscient, plus fort, et plus sûr de lui, il reprend la lutte pour défendre ses intérêts, une lutte de classe révolutionnaire pour sa liberté, les camarades italiens, les prolétaires doivent s’attendre à ce que le fascisme, qui sur le plan idéologique et politique va à sa perte, jette contre eux ses forces militaires et fasse régner la terreur la plus brutale et la plus cynique.

Il s’agit d’être prêts ! Un monstre à l’agonie est encore capable de porter des coups mortels. C’est pourquoi les prolétaires révolutionnaires, les communistes et les socialistes qui marchent avec eux sur la voie de la lutte des classes, doivent être prêts à de durs combats.

Nous commettrions une erreur, si l’analyse historique du fascisme nous incitait à ne rien faire, à attendre, à cesser de nous armer et de nous battre contre lui.

Certes, le fascisme est condamné à se désagréger de l’intérieur. Il ne peut être que provisoirement l’instrument de lutte de classe de la bourgeoisie, il ne peut que provisoirement renforcer, légalement ou non, le pouvoir de l’État bourgeois contre le prolétariat.

Il serait pourtant fatal d’attendre la fin du processus de décomposition en jouant les spectateurs intelligents comme s’il s’agissait d’un phénomène esthétique. Notre premier devoir est au contraire de précipiter et d’accélérer ce processus par tous les moyens.