Parti Communiste d’Espagne (reconstitué)

décembre 1998

Introduction

- Les lois et les forces motrices du développement social

1.1. La contradiction entre les forces productives et les relations de production

1.2. Le processus de production capitaliste

1.3. Les classes et la lutte de classes

1.4. L’impérialisme, dernière étape du développement du capitalisme - Particularités du capitalisme et de la lutte de classes en Espagne

2.1. L’établissement des relations capitalistes de production

2.2. Le soulèvement fasciste et la révolution populaire

2.3. Un développement lié au terrorisme d’État

2.4. La trahison carrilliste (du groupe de Carrillo) - Le nouveau contexte de la lutte de classes

3.1. La reconstruction du Parti

3.2. La réforme politique du régime

3.3. Conséquences économiques et sociales de la crise

3.4. La nouvelle voie de l’impérialisme espagnol - Programme

- Ligne Politique

5.1. Le principal objectif de l’action politique du Parti

5.2. Renforcer l’organisation indépendante de la classe ouvrière

5.3. Organiser le mouvement de résistance populaire

5.4. La lutte de résistance

5.5. Assurer l’orientation politique du mouvement guérillero

5.6. La lutte contre l’oppression nationale

5.7. La lutte contre l’impérialisme et le péril de guerre

5.8. Mener à bien la révolution dans notre pays et contribuer à son triomphe dans le monde entier - Programme général du Parti pour la transition au communisme

6.1. Nécessité historique de la dictature du prolétariat

6.2. La politique économique dans la période de transition

6.3. Transformation et développement intégral de l’homme

Pour être effectif, le programme ne doit pas être seulement un instrument de cohésion idéologique de la partie la plus consciente du prolétariat, mais il doit aussi constituer une synthèse scientifique et cohérente de la voie à suivre pour atteindre les objectifs révolutionnaires dans chaque phase historique déterminée.

Introduction

Sans théorie révolutionnaire, il ne peut y avoir de mouvement révolutionnaire. Ces mots de Lénine soulignent la nécessité du programme du Parti comme instrument indispensable, sans lequel il n’est pas possible d’organiser le prolétariat ni l’orienter pour qu’il mène consciemment à bien sa révolution.

Pour être efficace, le programme doit non seulement être un instrument de cohésion idéologique de la partie la plus consciente du prolétariat; mais il doit être aussi une synthèse scientifique et cohérente de la voie à suivre pour atteindre les objectifs révolutionnaires de chaque phase historique déterminée.

La théorie marxiste ne se limite pas à expliquer la réalité sociale; elle vise, surtout, à la transformer. D’où le rôle actif et parfois décisif que la théorie joue. Les conditions historiques objectives (économiques, sociales, politiques, etc.) ne suffisent pas, seules, au triomphe de la révolution. Pour que la victoire révolutionnaire se produise, il faut, en plus, l’intervention des forces révolutionnaires, du facteur subjectif.

Entre les facteurs objectifs et subjectifs d’une situation, il existe une relation constante: quand le subjectif s’accorde avec le monde objectif, la révolution avance; quand le subjectif ne s’accorde pas avec le monde objectif ou s’il se trouve en contradiction ouverte avec lui, alors la révolution stagne, et pire, recule. Cela fait apparaître une fois de plus l’importance du facteur subjectif, et principalement de la ligne marxiste-léniniste juste pour le triomphe de la révolution.

Aujourd’hui, au moment où le mouvement ouvrier et communiste traverse une des plus graves crises de son histoire, la nécessité du programme apparaît plus pressante que jamais. La contre-révolution dans l’ex-Union Soviétique et les autres ex-pays socialistes, a clairement mis en évidence la trahison révisionniste et l’échec total de ses théories et pratiques. Ces deux facteurs auront une influence favorable sur le processus de réorganisation du mouvement communiste.

Cependant, la réaction bourgeoise, dans sa campagne anticommuniste renouvelée, pressente la faillite du révisionnisme, c’est-à-dire, le complet échec de son idéologie et de sa politique pour la classe ouvrière, comme la déroute du communisme. Pour la classe exploiteuse il s’agit, avant tout, de discréditer le marxisme-léninisme, en niant sa valeur et sa capacité de transformation; mais aussi, de continuer à cacher le travail de ses agents, semant la confusion et la désorganisation parmi les ouvriers. Pour tout cela, la création de l’organisation, et l’élaboration du programme doivent être, maintenant, les principales préoccupations de tout vrai communiste, des ouvriers ayant une conscience de classe.

En abordant cet important travail, il faut tenir compte que le programme ne se limite pas seulement à critiquer les idées et le monde caduc de la bourgeoisie; son principal objectif est de servir au mouvement ouvrier, en l’orientant dans ses combats quotidiens, et en permettant au Parti d’aller à sa rencontre.

C’est pourquoi on peut affirmer que le communisme est l’union du socialisme avec le mouvement ouvrier; que son travail est d’introduire dans le mouvement spontané des ouvriers les idées communistes, de lier ce mouvement à la lutte politique de résistance organisée qui devra conduire au socialisme; en d’autres termes, il s’agit de fondre dans un tout unique le mouvement des grandes masses ouvrières et populaires avec l’activité du parti révolutionnaire.

1. Les lois et les forces motrices du développement social

1.1. La contradiction entre les forces productives et les relations de production

Seuls les peuples font l’histoire. Mais qu’est-ce qui détermine leurs motifs ? Quelles sont les conditions objectives de production qui créent les bases de toute activité humaine et quelle est la loi de développement qui régit ces conditions ?

Le matérialisme historique montre qu’il s’agit d’un processus historique naturel, régulier, objectif; il souligne en même temps les facteurs subjectifs de l’histoire de l’homme, la conscience et l’expérience de ses luttes, l’organisation, la volonté et la décision révolutionnaires; c’est-à-dire, tout ce qui joue un rôle important sur le cours et le dénouement des événements dans la société.

Le matérialisme historique et l’économie marxiste étudient la contradiction fondamentale qui s’établit entre les forces productives (les moyens de production et les personnes qui les utilisent) et les relations de production (le moyen d’intégrer les hommes à la production, l’appropriation et l’échange des produits). Ceux-ci sont la base économique de la société, d’où émane une superstructure politique, juridique et idéologique particulières.

Marx a découvert la contradiction qui s’établit entre les forces productives et les relations de production dans le processus de production de la vie matérielle et il a montré la manière dont, arrivé à un stade de leur développement, leur heurt fait exploser la superstructure qu’elles ont engendrée, ce qui généralement s’exprime par des crises et par des révolutions. Ainsi ont évolué les différentes sociétés et modes de production qui se sont succédé au cours de l’histoire.

C’est en appliquant cette approche à la société bourgeoise que sont nés la théorie économique et le socialisme scientifique de Marx et Engels. L’étude approfondie et la critique de l’économie classique bourgeoise ont permis à Marx de découvrir la loi de la plus-value, qui est à la base de l’existence du capitalisme. Marx révéla la relation sociale d’exploitation qui se trouve cachée dans le capital et il démontra son caractère transitoire.

Marx et Engels ont incorporé à cette analyse les expériences les plus importantes de la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie; ils ont purgé la conception du communisme des idées utopiques et petites-bourgeoises et ils ont formulé la théorie de la lutte de classes et de la dictature du prolétariat, établissant ainsi les bases scientifiques de la stratégie révolutionnaire de la classe ouvrière.

1.2. Le processus de production capitaliste

La circulation des marchandises est le point de départ de la transformation de l’argent en capital, lequel apparaît seulement quand la production mercantile atteint un certain développement. Le capitaliste fait un investissement seulement pour accroître son capital initial. Cet accroissement est appelé plus-value. Pour obtenir de la plus-value, le capitaliste doit trouver une marchandise dont l’utilité est celle de créer une valeur. Cette marchandise existe: c’est la force de travail de l’ouvrier.

La force de travail est l’ensemble des facultés physiques et psychiques qu’une personne met en action quand elle produit des biens de consommation ou des produits de n’importe quel type. Dans le capitalisme, la force de travail prend pour l’ouvrier lui-même la forme d’une marchandise qui lui appartient, et son travail acquiert la forme de force de travail salariée.

La valeur de la force de travail, et même la valeur de toute marchandise, est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire pour sa production. Par conséquent, la valeur de la force de travail est la valeur des moyens de vie nécessaires pour entretenir l’individu travailleur (à son état normal de vie et travail) et pour entretenir sa famille; c’est-à-dire, pour assurer la reproduction de la marchandise force de travail.

Quand l’ouvrier vend sa force de travail pour un temps déterminé, le capitaliste en est maître et il l’utilise sur le lieu du travail. Cette consommation de la valeur d’usage de la force de travail dans la production de marchandises est, en même temps, un processus de création de valeur; c’est un processus de mise en valeur ou d’extraction de plus-value.

Dans la mesure où le capitaliste allonge la journée de travail au-delà du temps dont l’ouvrier a besoin pour reproduire dans la marchandise finale une valeur équivalant à ce qu’il a reçu, il en tire un travail qu’il ne paie pas; il en extrait une plus-value, il exploite donc l’ouvrier et il valorise son capital. C’est cela qu’on connaît comme le processus de production capitaliste.

Ce processus d’exploitation est la base sur laquelle est construit tout l’édifice de la société bourgeoise et est à l’origine de la lutte de classes irréconciliable que se livrent les prolétaires, dépossédés de tout sauf de leur force de travail, et les capitalistes, maîtres des moyens de production et de vie.

Sous le capitalisme, le prolétaire est juridiquement libre, car il n’est lié ni à la terre ni à aucune entreprise particulière; il est libre dans le sens où il peut aller travailler dans l’usine d’un ou de l’autre capitaliste, mais il n’est pas libre par rapport à la classe bourgeoise dans son ensemble. Privé de moyens de production, il est forcé de vendre sa force de travail et de supporter de ce fait le joug de l’exploitation.

Avec la grande industrie mécanisée, il se produit une accélération du processus de socialisation du travail par le capital. L’interdépendance des différentes branches de la production et des divers marchés nationaux s’accentue. Le travail salarié devient le fondement de la production. Sous le capitalisme, l’armée de chômeurs devient permanente, et le progrès technique, au lieu de libérer l’homme de la partie la plus pénible du travail, se transforme en un monstre qui augmente l’exploitation et suce son sang.

Historiquement, les relations capitalistes de production furent un stimulant au développement économique. La recherche du bénéfice maximum et la soif de profit poussèrent la bourgeoisie à augmenter la production, à perfectionner les machines et à améliorer la technique dans l’industrie et l’agriculture.

Cependant, ces relations n’ont pas seulement permis d’atteindre un niveau de développement inconnu dans les sociétés antérieures, mais elles ont aussi permis de créer des forces productives si colossales qu’elles échappent au contrôle des capitalistes, en entraînant le système tout entier au bord de la tombe.

C’est pour cela qu’éclatent des crises périodiques de surproduction qui durent de longues années et qui touchent des pays et des continents entiers, en faisant d’énormes ravages. Ces catastrophes augmentent et deviennent de plus en plus intenses à mesure que le système capitaliste de production progresse.

La cause de la crise réside dans les relations de production, qui ont cessé de correspondre au développement atteint par les forces productives et qui se sont transformées en un frein pour leur développement. Ainsi se manifeste la contradiction la plus profonde du mode de production capitaliste: la contradiction entre le caractère social de la production et la forme privée d’appropriation capitaliste. Cette contradiction provoque la crise et le chômage, engendre la lutte de classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, et constitue la base économique de la révolution socialiste.

1.3. Les classes et la lutte de classes

Les classes n’ont pas toujours existé et n’existeront pas éternellement. Dans la société primitive, il n’y avait pas de classes. L’apparition des classes est liée à une phase historique déterminée du développement de la production. La division du travail au sein de la société primitive a été à l’origine des classes.

Cette division présuppose la séparation des producteurs occupés à de différents types de production et l’échange entre eux des fruits du travail. Avec la division sociale du travail et avec l’échange, se développe la propriété privée des moyens de production qui substitue à la propriété communale. Le résultat de tout cela est l’apparition des classes dans la société.

Les classes sont liées entre elles par des relations économiques déterminées qui permettent que les unes s’approprient le travail des autres. L’ensemble de ces relations forme la structure de classes de la société et constitue la base matérielle, économique, de la lutte de classes.

Personne ne peut rester en marge de l’une ou de l’autre classe, ni ne peut éviter de prendre position aussitôt qu’elle aurait compris la relation mutuelle qui existe entre elles. L’intérêt de classe n’est pas déterminé par la conscience de classe, mais par la situation et le rôle que cette classe joue dans le mode de production. Cette contradiction entre les classes est ce qui transforme leur lutte en force motrice du développement des sociétés divisées en classes antagoniques.

La lutte de classes fait surgir l’État comme l’instrument que les classes dominantes emploient pour maintenir l’exploitation des classes opprimées. Lénine a démontré que l’État surgit à l’endroit, au moment et dans la mesure où les contradictions de classe ne peuvent objectivement se concilier (1). L’État devient l’instrument du pouvoir de la classe économiquement la plus puissante, et grâce auquel acquiert de nouveaux moyens pour soumettre et exploiter la classe opprimée.

Les relations entre les classes et leurs luttes ne se limitent pas au cadre de la vie économique. La division en classes imprègne toute la vie de la société de classes, de haut en bas, et affecte tout le système des relations sociales, en se manifestant même sur le terrain de la superstructure, la politique, l’idéologie et toute la vie spirituelle.

Dans la relation de force elle-même qu’établissent les maîtres des moyens de production pour soumettre à l’exploitation ceux qui en sont privés, se trouve la clef de la structure du pouvoir politique. C’est pourquoi la lutte contre l’exploitation revêt un caractère fondamentalement politique, c’est la lutte pour le pouvoir politique.

À l’époque du capitalisme universel, toute la société va se diviser de plus en plus en deux grandes classes ennemies qui s’opposent entre eux: la bourgeoisie et le prolétariat. Au début, cette lutte adopte la forme de lutte économique, c’est-à-dire, elle n’est pas encore une lutte de toute la classe ouvrière contre la classe bourgeoise, mais d’une fraction ou groupe d’ouvriers contre un seul capitaliste dans une quelconque usine. Par conséquent, cette forme de lutte ne touche pas les bases du système d’exploitation.

Son but n’est pas de supprimer l’exploitation, mais de l’atténuer, d’améliorer la situation matérielle et les conditions de travail. Cette première forme de lutte joue un rôle important dans l’organisation et l’éducation politique du prolétariat, mais en même temps met en évidence son caractère limité.

Plus tard, seulement quand les représentants de l’avant-garde de la classe ouvrière prendront conscience de cette limitation et uniront leurs forces pour entreprendre la lutte non contre un patron isolé, mais contre toute la classe capitaliste et contre le gouvernement qui lui appuie, leur lutte va se faire de plus en plus résolue et organisée, jusqu’à prendre un caractère supérieur, la forme de lutte politique révolutionnaire.

De toutes les classes qui s’opposent à la bourgeoisie, le prolétariat est l’unique classe vraiment révolutionnaire. Les autres vont dégénérer et disparaître avec le développement de la grande industrie; le prolétariat, en revanche, est son produit le plus particulier. Les couches moyennes -le petit industriel, le petit commerçant, l’artisan et le paysan- luttent toutes contre la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence comme couches moyennes. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices (2).

Le prolétariat est la classe la plus révolutionnaire parce qu’elle est porteuse d’un mode de production nouveau, supérieur, le mode de production communiste, tout en étant, parmi tous les secteurs populaires, la plus consciente et organisée. Le prolétariat peut seulement s’émanciper en abolissant la propriété privée des moyens de production, mettant fin ainsi à toutes les formes d’exploitation de l’homme par l’homme.

L’émergence des classes a été le résultat du développement spontané de la société et est lié à l’apparition de la division du travail et de la propriété privée; au contraire, la disparition des classes peut seulement résulter de la lutte consciente du prolétariat, qui conduit à l’établissement de sa domination politique et au socialisme, étape de transition nécessaire à l’abolition des différences de classe.

1.4. L’impérialisme, dernière étape du développement du capitalisme

Au début du XIXe siècle, le capitalisme a atteint la dernière étape de son développement, l’étape monopoliste, et s’est transformé en impérialisme. L’impérialisme résulte de l’énorme développement de la production, ainsi que de la grande accumulation et concentration du capital, qui donne lieu à l’apparition des monopoles.

Les autres traits caractéristiques de l’impérialisme sont: la prédominance du capital financier, résultat de la fusion du capital bancaire et du capital industriel; l’exportation de capitaux; la formation d’unions ou consortiums internationaux qui se partagent le marché mondial; la distribution territoriale du monde entre les grandes puissances capitalistes et le début de la lutte entre elles pour sa redistribution.

La gestion des monopoles capitalistes consolide la domination de l’oligarchie financière sur l’immense majorité de la population et accentue les traits parasitaires, policiers et militaristes du régime bourgeois.

Aux dernières décennies, les monopoles ont uni leur force au pouvoir de l’État bourgeois. On a surgi ainsi le capitalisme monopoliste d’État. L’État monopoliste assure les conditions matérielles de la production, sauvegarde le système légal qui contrôle les relations de production et d’échange et, en particulier, les conflits entre travailleurs et capitalistes.

Comme instrument de la classe au pouvoir, l’État recourt à l’oppression politique ouverte contre les travailleurs et utilise pour cela, si nécessaire, les moyens terroristes et militaires. L’État monopoliste assure ainsi l’expansion extérieure du capital national et les intérêts des investisseurs étrangers sur son territoire. De cette façon, dans les pays impérialistes, l’État apparaît comme un des instruments les plus importants mis en place pour accroître les bénéfices capitalistes.

Les impérialistes augmentent l’exploitation des ouvriers de leur pays et celle des peuples des colonies et des pays dépendants. C’est ainsi qu’éclatent les guerres coloniales et la lutte entre les États impérialistes eux-mêmes pour le partage du butin. Le monde a déjà été partagé, mais le développement inégal des différents pays impérialistes rend nécessaire un nouveau partage en rapport avec la force économique de chacun.

L’exportation des capitaux vers les pays capitalistes développés et l’entrecroisement des relations financières internationales sont actuellement les traits les plus importants de l’impérialisme. Cet entrecroisement sert de base à la formation d’associations internationales monopolistes qui se partagent le monde. Une contradiction est ainsi née entre les grands monopoles, universels par l’envergure de leurs opérations et les États nationaux.

Le colonialisme collectif s’est étendu. L’impérialisme soutient des guerres agressives contre des peuples entiers, tente d’imposer par la force le partage territorial et des régimes ou formes de gouvernement à son goût, avec la particularité que, fréquemment, participent à ces guerres d’agression plusieurs puissances impérialistes en même temps.

Néanmoins, la lutte permanente par un nouveau partage du marché capitaliste et des sphères d’influence selon la force, selon le capital continue. Les intérêts des impérialistes des différents pays et leurs rivalités sont plus forts que l’aspiration à appliquer une stratégie commune; c’est pour cela que l’humanité se trouve face au dilemme de passer au socialisme ou souffrir pendant des années, même des décennies, l’affrontement armé entre les grandes puissances pour la conservation artificielle du capitalisme grâce aux colonies, aux monopoles, aux privilèges et à l’oppression de toute nature.

Avec la domination des monopoles dans la production, celle-ci atteint un degré maximum de socialisation. Cependant, l’appropriation continue à être privée, puisque les moyens de production sont entre mains d’un réduit nombre de personnes.

À cette étape, la contradiction fondamentale du système -celle qui oppose les forces productives à l’appropriation individuelle- devient beaucoup plus ouverte et aiguë et rend urgente la nécessité de détruire le système basé sur la propriété privée des moyens de production.

Lénine a souligné que le capitalisme monopoliste d’État est la préparation matérielle la plus complète pour le socialisme et il a insisté plusieurs fois sur le fait que la préparation des prémisses matérielles du socialisme n’équivaut pas à la transition au socialisme, que la révolution socialiste est une ligne de partage obligatoire entre le capitalisme monopoliste et le socialisme: La proximité d’un tel capitalisme -disait Lénine- doive constituer, pour les vrais représentants du prolétariat, un argument en faveur de la proximité, de la facilité, de la viabilité et de l’urgence de la révolution socialiste, mais non, en aucune façon, un argument pour maintenir une attitude de tolérance envers ceux qui nient cette révolution et devant ceux qui embellissent le capitalisme, comme le font les réformistes (3).

À l’étape impérialiste, toutes les contradictions du système s’aiguisent à l’extrême. La crise chronique, l’accroissement du chômage, de la misère et de toutes les plaies de la société, la fascisation des formes du pouvoir de la bourgeoisie, etc., déclenchent la lutte révolutionnaire du prolétariat pour la prise du pouvoir politique.

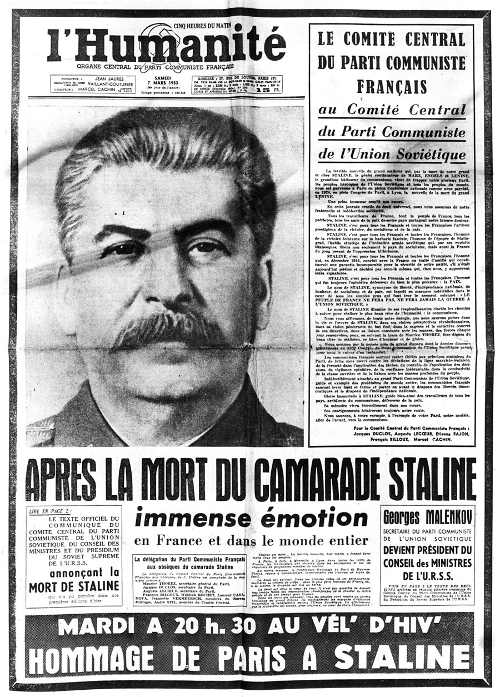

En même temps, les contradictions qui opposent les différents États et groupes monopolistes pour le partage des marchés, des sources de matières premières et des zones d’influence deviennent plus aiguës. Cette rivalité a provoqué le 1914 la première Guerre impérialiste mondiale. La guerre a conduit à la première grande révolution socialiste de l’histoire, qui a eu lieu en Russie, l’octobre 1917.

Avec elle, commence l’étape de transition d’un type de société à une autre au plan mondial. Après la révolution soviétique et la défaite du nazi-fascisme pendant la II Guerre mondiale, se sont déclenchées toute une série de révolutions démocratiques populaires, anti-impérialistes et antiféodales dirigées par le prolétariat et assises sur l’alliance des ouvriers et des paysans.

Récemment, à la suite de l’apogée de la contre-révolution à la plupart des pays du camp socialiste, et après une courte période où il semblait que le nouvel ordre mondial capitaliste allait s’éterniser, la lutte contre l’impérialisme a pris un nouvel élan avec l’incorporation active d’une grande partie de la classe ouvrière de ces pays, libérée de la passivité où le révisionnisme l’avait menée.

De grandes masses prolétariennes s’ajoutent aujourd’hui à la lutte pour le rétablissement du socialisme, ce qui affaiblit plus encore le capitalisme et jette par terre la prétention de la bourgeoisie à présenter son système comme l’unique viable et impérissable.

Tout le passé confirme la signification historique de la révolution d’Octobre et la véracité et la justesse de la conception marxiste-léniniste et de sa théorie de la révolution conçue comme un long et complexe processus historique mondial où tant les avancées que les reculs font partie d’une tendance générale ascendante, si bien que finiront pour s’imposer les nouvelles relations sociales et la classe qu’elles représentent. En réalité, comme Lénine l’a souligné peut-il se trouver dans l’histoire un seul exemple d’un mode de production nouveau qui soit surgi d’un seul coup sans une longue série de revers, d’erreurs et de rechutes? (4)

2. Particularités du capitalisme et de la lutte de classes en Espagne

2.1. L’établissement des relations capitalistes de production

Le développement faible et tardif du capitalisme dans notre pays n’a pas permis à la bourgeoisie de mener à bien une rupture révolutionnaire avec l’ancien régime. L’alliance entre les secteurs bourgeois les plus influents et l’aristocratie propriétaire terrienne a imposé -déjà dès le XIXe siècle- une voie évolutive, de réforme progressive et d’adaptation des structures périmées héritées du passé aux transformations économiques, politiques et culturelles capitalistes.

Cette circonstance explique que, au commencement du XXe siècle, Espagne était déjà, malgré les survivances féodales, un pays extraordinairement moderne en ce qui concerne à la domination et le contrôle du capital financier sur les branches le plus importantes de l’activité économique.

L’expulsion des colonialistes espagnols de Cuba et des Philippines à la fin du XIXe siècle et le rapatriement de leurs capitaux vers la métropole, à côté des grandes affaires que – sous couvert de neutralité – la bourgeoisie de notre pays mena à bien pendant la I Guerre impérialiste mondial, ont entraîné une énorme concentration du capital. Cela explique qu’à la période de la Dictature de Primo de Rivera (1923-1929), se soit produite une accélération du développement économique, ainsi que du processus de fusion de la banque et l’industrie; cela donnera lieu à la formation du capitalisme financier et à l’apparition des premières formes du capitalisme monopoliste d’État. Cependant, la contradiction entre les exigences du développement capitaliste et les survivances féodales du régime politique et de la structure économique n’a pas disparu.

Au contraire, ces contradictions comme celles dérivées de la crise économique mondiale du capitalisme (1929) sont devenues plus aiguës, jusqu’à entraîner, en 1931, le renversement de la monarchie et la proclamation de la II République, dans laquelle le peuple avait confiance pour améliorer ses conditions de vie, résoudre le problème de la terre, en finir avec l’oppression nationale et d’autres problèmes qui l’accablaient.

Mais la bourgeoisie était déjà incapable de mener en avant toute seule ce programme démocratique. L’arrivée du capitalisme à la dernière phase de son développement (l’étape monopoliste et impérialiste) et le début de la révolution prolétarienne mondial rendaient déjà impossible la révolution bourgeoise de type ancien.

La bourgeoisie devait nécessairement compter sur la classe ouvrière qui, par ailleurs, était trop forte pour accepter sa direction. Cela sera l’histoire de la République jusqu’au 16 février 1936: refus de l’oligarchie financière et propriétaire terrienne à toute transformation démocratique, hésitations de la bourgeoisie démocratique à l’heure de se lancer dans les transformations révolutionnaires, échec de la social-démocratie dans son acharnement à contrôler et étouffer les luttes populaires et la prise progressive de la direction du processus révolutionnaire par le Parti Communiste.

De plus, un autre important problème était posé à la grande bourgeoisie: celui de surmonter le retard industriel et agraire de l’Espagne par rapport à d’autres pays. Cela seulement pouvait s’obtenir par l’accumulation intensive de capital, menée sur la base de la soumission et la surexploitation de la classe ouvrière et de la paysannerie.

Mais le triomphe du Front Populaire, aux élections du 16 février et les mesures qu’il commença à prendre devant la poussée révolutionnaire des masses, étaient devenues un obstacle infranchissable pour la réalisation des projets de l’oligarchie, puisque, entre autres choses, cela mit fin à ses espoirs d’obtenir de nouveau le pouvoir par la voie électorale. Par conséquent, il était indispensable d’en finir avec la République, d’écraser le mouvement révolutionnaire et d’implanter un régime fasciste. Tel sera l’objectif qui poursuivra la réaction avec le soulèvement militaire du 18 juillet.

2.2. Le soulèvement fasciste et la révolution populaire

La lutte contre le soulèvement fasciste entraîna une véritable révolution populaire. Les piliers de l’État s’écroulèrent dans la zone républicaine, le peuple prit le pouvoir entre ses mains. La vie politique, économique et sociale du pays connut des transformations profondes: les Comités Populaires se substituèrent aux autorités civiles; les forces répressives furent dissoutes et les Tribunaux Populaires furent formés. L’Armée Populaire se forma à partir des milices. Les Comités Populaires s’emparèrent des entreprises abandonnées par leurs maîtres, des chemins de fer et des banques; la terre fut répartie entre les ouvriers agricoles et les paysans pauvres, etc.

Dès le début, le Parti comprit qu’il n’était pas possible à ce moment-là se fixer, comme une tâche immédiate, la révolution socialiste. Le retard économique du pays, la division de la classe ouvrière et la situation internationale (caractérisée par un rapport de forces défavorables au mouvement révolutionnaire) rendaient nécessaire une étape de révolution démocratique populaire.

Le plus important à ce moment-là consistait à gagner la guerre contre le fascisme et assurer l’hégémonie du prolétariat à la tête des forces populaires démocratiques.

Nonobstant, sous l’influence de l’International Communiste, la direction du Parti a commis de nombreuses erreurs dans l’appréciation de la situation générale ainsi que dans l’application de la tactique du Front Populaire, en tendant à se soumettre au gouvernement républicain en lieu d’appuyer l’unité populaire par une position politique et militaire indépendante. Ces erreurs contribuèrent à la démoralisation des masses et ont rendu plus désastreuses et durables les conséquences de la défaite.

Finalement, le PCE, la force politique qui avait le plus lutté pour le Front Populaire, s’est trouvé expulsé de ses organismes et impuissant à faire face au coup d’État casadiste; celui-ci va aussi l’empêcher de poursuivre la lutte dans les nouvelles conditions générées par le l’éboulement de la République et de diriger la Révolution quand, après la fin de la IIe Guerre mondiale, des conditions favorables à celle-ci apparurent.

2.3. Un développement monopoliste lié au terrorisme d’État

À la fin de la guerre, l’accumulation intensive de capital et l’industrialisation accélérée furent les buts fixés par l’oligarchie financière pour surmonter le retard qui la maintient en infériorité de conditions par rapport aux bourgeoisies d’autres pays, pour s’enrichir plus encore et conjurer le péril de révolution au futur. La réaction espagnole se servira de l’État fasciste comme le principal instrument pour la soumission et exploitation des masses travailleuses, mais elle va aussi employer l’État comme un moyen essentiel de sa politique économique.

Sa première préoccupation consista à anéantir toute résistance: elle supprima les libertés et les droits politiques; imposa le joug de l’oppression aux nationalités; détruisit les syndicats ouvriers et les partis politiques démocratiques; interdit la grève et l’utilisation de quelques moyens de défense légaux et pacifiques des travailleurs contre les abus et l’oppression du capital. Une brutale répression s’abattit sur les masses après la fin de la guerre: entre le 1939 et 1944 ont été fusillés environ 200000 antifascistes, la plupart d’entre eux, ouvriers et paysans.

Le 1945, après la IIe Guerre Mondiale, les forces nazies fascistes battues, l’État espagnol resta isolé du concert international, bien qu’il pouvait compter sur la compréhension et l’appui des capitalistes du monde entier, particulièrement de l’impérialisme yankee. Par ailleurs, l’économie espagnole demeurait sinistrée mais également restait à prédominance agricole.

Pour cette raison, les plans économiques conçus par les monopolistes pouvaient seulement se réaliser sur la base de l’appauvrissement de la campagne et sur les formes les plus inhumaines de surexploitation du prolétariat, compte tenu de la faible technicité de l’industrie.

Tels furent les principes qui régirent la soi-disant politique économique autarcique soutenue jusqu’à la fin des années 50. Cette politique a permis à l’oligarchie espagnole de réaliser une accumulation intensive du capital, en même temps qu’elle mettait sur pied une partie importante des industries de basse et transformait, avec les apports économiques de l’État, les grands latifundiums en exploitations modernes agraires de type capitaliste.

Durant les années où les Plans de Développement furent réalisés (1964-1975), toute l’Espagne se transforma: la mécanisation des campagnes, les pôles industriels, l’émigration massive vers les villes et le surgissement des grands quartiers ouvriers, l’élévation générale du niveau de vie et de la consommation, etc. tracent un paysage, une forme de vie et une mentalité différentes de ceux de l’Espagne des années 30.

L’émigration a eu une importante incidence: en 1968, l’Institut National d’Émigration chiffrait à 1.222.000 le nombre d’espagnols résidant en Europe; dont plus de la moitié étaient sortie avec un contrat de travail pendant les années du miracle économique espagnol.

La libéralisation économique a ouvert les portes aux différentes formes de pénétration du capital étranger en Espagne. Cependant, grâce aux envois de divises fournies par l’émigration et le tourisme, l’oligarchie peut augmenter la production intérieure en important des moyens de production modernes sans tomber pour cela dans la dépendance du capital financier international.

L’accumulation et la concentration économique avaient conduit à un étroit entrecroisement entre l’État, le capital financier et les entreprises; quatre groupes contrôlent le pouvoir économique: la banque, le secteur public, le capital étranger et les familles liées aux moyennes entreprises et aux exploitations agricoles.

Parmi eux, c’est le capital financier qui a maintenu son caractère de groupe hégémonique dans l’économie espagnole.

Le développement industriel a permis une rapide croissance du prolétariat des usines et sa concentration dans les grandes villes; en 1975, le prolétariat industriel représentait le 38 % de la population active devenant la classe la plus nombreuse de la population. Dans le cas de Catalogne et Euskal Herria, ce phénomène a eu une répercussion spéciale: le flux constant d’ouvriers immigrants vers ces territoires a donné lieu, dans les années 60-70, à l’apparition d’un prolétariat nouveau composé par des ouvriers des différentes nationalités de l’État.

Pendant la même période a augmenté aussi le chiffre des travailleurs du secteur des services (33 % de la population active), où s’accroît le pourcentage de salariés dû au considérable développement de l’industrie touristique et la création de grands magasins, grandes entreprises de transport, etc.; par ailleurs, à cette étape du développement économique, prolifèrent d’innombrables petits commerces, ce qui a contribué à la constitution d’une nouvelle petite et moyenne bourgeoisie urbaine. C’est dans l’agriculture, l’élevage et la pêche qu’aura lieu une considérable réduction de la population active qui, en 1970, ne représente plus que 29 pour cent.

2.4. La trahison carrilliste

Le fascisme a réussi à écraser les organisations syndicales et les partis démocratiques, mais pas le Parti de la classe ouvrière. Toute la répression concentrée sur lui n’a pas réussi à le détruire.

Le PCE a poursuivi la lutte dans les usines, les mines, les villes et les campagnes. La grande bourgeoisie sait par expérience que tant que le Parti Communiste, forgé dans la lutte la plus résolue pour la démocratie populaire et le socialisme, existe, la domination fasciste n’est jamais assurée, que les masses populaires peuvent arriver s’unir et en finir avec la tyrannie du capital.

Le coup le plus dur, celui qui a détruit le Parti, n’est pas arrivé par la répression, mais par le travail de sape mené dans son sein par le révisionnisme carrilliste.

Dès la fin de 1944, Carrillo et sa bande se sont mis à agir grâce aux ressorts fondamentaux de l’appareil d’organisation du Parti, au contrôle de ses moyens de propagande et de la direction de la guérilla. Pour réussir et poursuivre leur tâche, ils ont employé systématiquement la calomnie, l’intrigue, les expulsions, la délation et l’assassinat des militants qui, d’une ou d’autre manière, s’opposaient à leur ligne de capitulation.

Étant obligés sous la pression de la majorité du Parti, des ouvriers avancés et d’autres lutteurs antifascistes de faire semblant d’appuyer la guérilla, les carrilllistes l’ont utilisée à de fins réformistes, comme plate-forme pour se hisser à la direction et comme alibi pour dissimuler leurs plans liquidateurs.

D’où le fait que, au moment où il aurait été nécessaire de pousser la guérilla, ils ne lui ont jamais prêté l’appui matériel qu’elle exigeait et qu’il était possible de lui fournir. D’où aussi le fait que, quand il a été nécessaire de décider la suspendre, dans le but de la renouveler et de l’orienter sur de nouvelles bases, ils s’y sont mis fin en secret, sans aucune analyse politique, avec des tromperies, en suscitant la méfiance et les rivalités personnelles parmi les guérilleros, en les abandonnant à leur sort dans la plupart des cas sinon en assassinant ou dénonçant ceux qui refusaient d’abandonner les armes de cette façon.

Cette activité contre-révolutionnaire a été possible à cause des mêmes faiblesses, insuffisances et erreurs traînées par le Parti depuis l’étape antérieure, ne jamais analysées à fond ni, en conséquence, corrigées. Donc, bien que la ligne générale du Parti ait été juste pour l’essentiel et que celui-ci ait été l’artisan principal de la résistance antifasciste, la persistance dans les graves erreurs commises pendant la guerre s’est accentuée jusqu’à qu’elles ont été érigées en ligne politique.

Ceci explique qu’on adopta une version chaque fois plus déformée et droitière de la tactique de Front Populaire, c’est-à-dire, la politique dite d’Union Nationale ou de Front National Antifranquiste. L’objectif d’en finir avec le pouvoir de l’oligarchie financière terrienne et son système de domination fasciste se limitait à écarter Franco et instaurer une démocratie parlementaire bourgeoise.

À tout cela, il faut ajouter d’autres facteurs comme la dispersion de la direction, l’attention nulle prêtée au développement de la théorie révolutionnaire et à la formulation d’une ligne politique adaptée aux nouvelles conditions de l’Espagne, ainsi que le progressif abandon des principes léninistes de fonctionnement et d’organisation.

De cette façon, se sont créées les conditions qui ont permis à l’opportunisme de se développer dans les rangs du Parti et d’attendre l’occasion propice pour prendre la direction et faire triompher son œuvre destructive, sans que les vieux dirigeants, pétris par de dogmatisme et d’habitudes conciliatrices, fussent capables de l’empêcher.

Cette occasion est arrivée en 1956 avec la célébration du XXe Congrès du PCUS, où les thèses révisionnistes de Kruschev et ses partisans se sont imposés. Sans ce soutien, il eut été vraiment difficile à Carrillo et ses partisans d’achever son œuvre. Dès ce moment-là, la politique de résistance du PCE s’est transformée ouvertement en collaboration avec les grands capitalistes financiers et les dignitaires de l’Église, en pacifisme et désorganisation des masses, en appui à la politique syndicale fasciste; en somme, en la politique dénommée de Réconciliation Nationale.

3. Le nouveau contexte général de la lutte de classes

3.1. La reconstruction du Parti

Vers le milieu des années 60, dans les pays capitalistes de plus haut niveau de développement économique, surgit parmi la jeunesse un puissant mouvement de contenu clairement politique. Déjà, à l’intérieur de tous ces pays, apparaissaient tous les symptômes de la nouvelle phase de la crise générale du système, en gestation après la courte période d’essor économique de la post-guerre.

Les théories au sujet d’une prétendue société post-industrielle – où disparaîtraient les crises économiques et la lutte de classes pour faire place à l’entente et au bien-être général, à une société de consommation et à un développement économique soutenu – s’écroulèrent comme un château de cartes, si bien que la critique du système capitaliste a réoccupé le premier plan de l’actualité. Le système d’exploitation capitaliste prouvait clairement qu’il avait épuisé ses possibilités d’expansion et commençait une nouvelle crise dont il ne réussira pas à se relever.

Ce mouvement de critique du capitalisme sera stimulé par la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne Chinoise et par la critique marxiste-léniniste effectuée par le PCCH et les communistes d’autres pays contre les thèses révisionnistes: la transition pacifique et parlementaire au socialisme, l’État de tout le peuple, l’émulation économique entre le socialisme et le capitalisme, etc.

À la fin de la décennie, deux nouveaux et importants événements, qui ébranlèrent la vie de tous les pays, sont venus s’ajouter aux précédents: l’héroïque lutte de résistance du peuple vietnamien contre l’agression nord-américaine et le mouvement de masses, de caractère révolutionnaire, déclanché au mois du mai 1968 à Paris et dans d’autres villes de France.

La crise économique capitaliste mondiale a eu aussi une forte répercussion en Espagne dans un moment où les plans de développement industriel touchaient au but, le régime entrait en plein dans une crise politique et commençait, prudemment, la manœuvre d’ouverture par laquelle il cherchait une sortie.

Le mouvement ouvrier et populaire s’était remis des effets de la défaite supportée en 1939 et des longues années de terreur fasciste ouverte et, étant donné que la politique de réconciliation carrilliste et ses consignes pour une grève nationale pacifique avaient échoué, il commençait à orienter ses pas sur la voie de la résistance et de la lutte armée.

Ce contexte général donnera lieu à l’apparition du nouveau mouvement ouvrier organisé. L’Organisation de Marxistes-Léninistes d’Espagne (OMLE) fut une des premières organisations communistes nées à cette période-là (1968). À partir d’elle, on reconstruira le Parti révolutionnaire de la classe ouvrière, dont la nécessité se faisait sentir depuis déjà longtemps.

Les événements qui se succédaient rapidement dans le pays et la discussion engagée à leur sujet dans l’Organisation rendirent nécessaire la convocation du Congrès Reconstitutif du Parti.

Certes, pour qu’il puisse avoir lieu, d’autres conditions de type organique et idéologique étaient aussi nécessaires. Il était indispensable que l’Organisation soit préparée à assumer le rôle et la responsabilité du Parti. Ces autres conditions étant aussi remplies, en Juin 1975 le Congrès Reconstitutif put se tenir.

Ce Congrès fut l’aboutissement du travail réalisé par l’OMLE pendant plus de sept années, au cours desquelles furent jetées les bases organiques, politiques et idéologiques nécessaires au nouveau Parti. Dans un moment d’aggravation maximale de la crise politique du régime, comme de toutes les contradictions et tensions sociales, le Congrès a constitué un tremplin qui a permis au PCE(r), à peine né, de jouer un important rôle dans la vie politique, particulièrement dans la dénonciation de la Réforme.

3.2. La réforme politique du régime

En 1975, quand Franco disparaît de la scène politique et, suivant les projets de succession établis par le dictateur, la monarchie bourbonienne est intronisée, les vieilles formes de domination fasciste étaient déjà en train d’être démolies par la lutte des masses des dernières années. Il était clair que le régime ne pouvait pas maintenant se maintenir en gardant son caractère ouvertement fasciste.

D’autre part, la permanence de ces formes gênait de plus en plus la réalisation des plans de la classe dominante espagnole orientés vers la totale intégration économique et militaire dans le bloc impérialiste. C’est ainsi que se fraya un chemin la réforme politique, au milieu de la division des clans politiques et groupes financiers.

L’apparent monolithisme politique du régime se vit obligé de céder devant l’avance irrésistible du mouvement populaire. En particulier, la classe ouvrière, qui toujours avait marché au premier rang, conquit une position après l’autre sur le régime: le droit de grève, les droits d’expression et de réunion, etc. ils ont été imposés par la lutte. La répression et le terrorisme ouvert de l’État ont été aussi combattus courageusement par la résistance et la guérilla.

Le grand capital et son gouvernement se trouvaient devant une situation vraiment difficile, qui les empêchait de continuer à contrôler les masses. Ils devaient, donc, changer un peu les formes de domination pour pouvoir maintenir intacts leurs privilèges et renforcer leur pouvoir politique et économique.

Nonobstant, ce changement devait tenir compte la nouvelle réalité créée par le mouvement démocratique. Si bien qu’ils n’eurent pas d’autre solution que légaliser ce qui avait été déjà conquis par les travailleurs dans le bout de le limiter et le contrôler.

En même temps, l’oligarchie intégra dans son régime aux carrillistes et autres éléments de même acabit qui, depuis un certain temps, donnaient des preuves suffisantes de collaboration et servilité. Avec cette dernière mesure, l’État né du soulèvement militaire fasciste du 18 juillet prenait une teinture de légitimité.

Le résultat final de cette manœuvre politique a été recueilli dans la soi-disant Constitution démocratique, qui consacre la monarchie, le système d’exploitation capitaliste et l’oppression sur les nationalités. Ainsi, la classe dominante a réussi à créer quelques illusions et à continuer de tromper les travailleurs, mais n’a guère réussi, comme elle y aspirait, à agrandir sa basse sociale.

La continuelle diminution des libertés et droits sociaux des travailleurs, l’accroissement de l’exploitation, la négation des droits nationaux, le terrorisme d’État, les assassinats politiques, la pratique de la torture des détenus et incarcérés, la corruption généralisée entre les potentats et les chefs politiques, etc. ont fini par mettre à découvert la vraie nature fasciste et impérialiste que garde le régime et par discréditer devant les masses les partis social-fascistes qui le servent et appuient.

Aujourd’hui, l’oligarchie financière se débat au milieu de grandes contradictions et luttes internes, et voit se réduire au minimum sa marge de manœuvre politique. Tout cela a mis en évidence la profondeur de la crise du système qui règne en Espagne et la nécessité de changements radicaux.

On ne peut pas nier que l’oligarchie espagnole a introduit quelques changements dans son régime de domination politique, mais cela elle l’a fait pour renforcer le même État fasciste et exploiteur. La séparation des pouvoirs et d’autres changements du système politique introduits par la réforme n’ont pas pu dissimuler cependant le caractère monopoliste, centraliste et terroriste de l’État.

Le fascisme est la superstructure politique, juridique, idéologique, etc. qui correspond au système d’exploitation monopoliste imposé en Espagne en 1939. Il s’est développé, en même temps que lui, et aujourd’hui encore il se maintient comme forme de pouvoir, car l’un sans l’autre ne pourraient pas exister.

La réforme politique a démontré que dans la phase monopoliste du capitalisme il n’est pas possible de revenir au système politique des libertés et du parlementarisme bourgeois, propre au capitalisme de libre concurrence. La nécessité d’un système policier, qui correspond avec le contrôle économique des monopoles, fait que le système capitaliste tend dans cette étape au fascisme, au militarisme, à la réaction ouverte en général, qui accule la société bourgeoise à une profonde crise révolutionnaire.

3.3. Conséquences économiques et sociales de la crise

La réforme politique déjà commencée, avec l’incorporation au marché international qui exigeait le développement économique et industriel, la grande bourgeoisie espagnole fut obligée de mener à bien en même temps la restructuration et la reconversion industrielle, agraire et financière, ce que, d’un autre côté, ne pouvait pas attendre du fait de l’entrée du capitalisme mondial dans la nouvelle phase de sa crise générale et de l’accroissement de la concurrence économique internationale.

Mais à peine commencée la restructuration, celle-ci devait se heurter à la résistance obstinée de la classe ouvrière et d’autres secteurs populaires craignant de perdre leur poste de travail, leurs petites affaires, etc. De plus, ces plans affectaient aussi quelques clans oligarchiques qui refusaient de perdre leurs positions dans la vie économique et sociale du pays en bénéfice d’autres mieux placés.

Ceci sera la toile de fond des luttes acharnées entre les différents groupes financiers de notre pays et de l’enchevêtrement compliqué d’intérêts opposés, tant espagnols qu’étrangers, qui ont surgi au moment de l’incorporation d’Espagne à la CEE en 1986. Il est évident que l’unique moyen qu’a l’oligarchie pour continuer à accumuler du capital repose sur l’accroissement de l’exploitation et sur sa capacité de concurrence sur les marchés internationaux.

Cependant, cette prétention de s’assurer une place dans la compétition capitaliste et une certaine indépendance par rapport aux multinationales est rendue difficile par l’abyssal (et toujours plus grand) déphasage technologique par rapport aux premières puissances impérialistes; ceci limite énormément la capacité de manœuvre de l’oligarchie dans sa politique économique, en l’obligeant à prendre des mesures radicales de reconversion et de concentration et à sacrifier pour cela de nombreuses entreprises et branches de l’industrie.

À la suite de cela, de nombreux ouvriers et beaucoup d’autres travailleurs de la ville et de la campagne se sont vus jetés au ruisseau du chômage, à la précarisation et la misère, dans un processus accéléré de prolétarisation qui embrasse de larges secteurs. Nonobstant, la crise économique n’a supposé aucun changement qualitatif dans la composition et la structure des classes sociales en Espagne, bien que dans ces dernières années il y ait eu des changements importants qui doivent être soulignés.

La population active de l’ensemble des territoires qui composent l’État, c’est-à-dire, les personnes en âge de travailler et qui ont un emploi ou qui le cherchent s’élève actuellement à 16 millions, dont onze millions sont salariés. Le gros de la population travailleuse est, en conséquence, le travailleur pour compte d’autrui, le travailleur dépendant.

Le phénomène social le plus important qui vient à se produire dans les dernières années est l’accroissement du travail salarié, ce qui implique la concentration des moyens de production dans les mains d’une minorité et la spoliation d’une majorité croissante, qui se voit obligée à vendre sa force de travail à une autre, chaque fois plus réduite, qui accumule tous les moyens de production et de vie. Un des effets de l’accumulation capitaliste est justement la croissance absolue et constante du prolétariat, qui arrive à être excédentaire pour les besoins de la reproduction élargie du capital et passe au chômage, à la réserve.

Pourtant, de toutes les classes sociales, celle qui a plus grandi a été la classe ouvrière, qui a doublé dans les 30 dernières années, tandis que la petite bourgeoisie s’est réduite du tiers.

En réalité, la soi-disant classe moyenne est une maigre minorité; la plupart des non-salariés sont des autonomes: travailleurs indépendants, petits agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, commerçants, gens de professions libérales et marchands, lesquels, chaque fois en plus grand nombre, doivent se convertir en salariés des monopoles.

La réduction de la population non salariée résulte, fondamentalement, de la ruine subie par des centaines de milliers de petits paysans qui se sont vus obligés d’abandonner la campagne. Quant à la masse de travailleurs et employés (la banque, l’hôtellerie, les fonctionnaires…) elle voit aujourd’hui sa situation se dégrader et va ressembler toujours plus à la classe ouvrière: des contrats précaires, licenciements, etc. Dans l’accroissement rapide du secteur des services a joué aussi l’augmentation du personnel au service de l’État.

En même temps que les vieilles classes moyennes ont diminué, s’est formé, au sein de la masse de salariés, un secteur de privilégiés, qui, autant par leurs fonctions, par la délégation de pouvoirs que leur accorde la bourgeoisie, que par le caractère mixte de leurs ressources et par leur forme de vie, peuvent s’apparenter à la petite bourgeoisie.

3.4. La nouvelle voie de l’impérialisme espagnol

Une fois menée à bien la réforme politique et après le premier élan de restructuration de l’économie réalisé par les felipistes, la grande bourgeoisie a dirigé ses efforts vers l’extension de son influence politique et économique à l’extérieur, avec l’intention de participer toujours plus activement à la lutte impérialiste par le partage de marchés, sources de matières premières et sphères d’influence.

À cette fin (pour faciliter l’exportation de capitaux), l’État espagnol, en accord avec sa taille moyenne, emploie des ressources importantes et croissantes, comme jamais il ne l’avait pas fait jusqu’à maintenant.

La base de cette nouvelle expansion économique de l’impérialisme espagnol, accompagnée par l’accroissement de l’activité diplomatique, militaire, culturelle et de la propagande de l’État hors nos frontières, réside indubitablement dans le haut degré d’accumulation et de concentration monopoliste atteint, ce qui lui permet de mener à bien l’exportation de capitaux dans les pays les plus en retard où il obtient un plus haut niveau de bénéfice.

Pour compenser sa faiblesse économique et aussi par des raisons politiques, le capital financier espagnol centre son activité dans les zones où il se trouve en meilleures conditions de concourir, comme c’est le cas des pays latino-américains, ses vieilles colonies; dans quelques-uns d’entre eux, il commence à occuper des positions importantes s’opposant aux capitalistes yankees et d’autres.

Mais l’intérêt de l’impérialisme espagnol par le Maghreb n’est pas moindre, non seulement par de considérations économiques, mais aussi géostratégiques.

Le rôle de l’État espagnol non seulement ne se limite pas au terrain de l’exportation de capitaux, mais en plus il poursuit l’objectif de soumettre ces pays-ci, parfois en partage avec d’autres États impérialistes. D’où le fait que le gouvernement espagnol tente de s’ériger en interlocuteur entre l’Union Européenne et l’Amérique Latine en faisant valoir ses liens historiques, ou que dernièrement il ait augmenté son activité politique dans le nord de l’Afrique.

D’où aussi le fait que, profitant sa participation à l’OTAN ou à l’UE, l’État espagnol ne manque pas la moindre occasion d’être présent avec ses forces militaires là où ses associés impérialistes les plus forts mettent leur griffe, afin de faire du zèle, de prendre une part du gâteau et d’habituer, au passage, l’opinion publique à ce type d’opérations, préludes à des conflits plus dévastateurs et sanglants.

Cependant, malgré ses prétentions de grandeur et de pillage, l’impérialisme espagnol ne peut faire mieux que jouer un rôle subordonné et très secondaire parmi les puissances impérialistes, ce qui, étant donné sa plus grande faiblesse, s’accentuera chaque fois plus à mesure que s’aggrave la crise mondiale du capitalisme.

4. Programme

Les principales caractéristiques et contradictions de notre société se déduisent du développement économique atteint, de la structure de classe et de la nature politique du régime qui règne en Espagne. À ce sujet et en résumé de l’exposé réalisé, on peut conclure que l’Espagne est un pays de capitalisme monopoliste d’État dans lequel, aux contradictions propres de ce système, s’ajoutent celles dérivées de l’instauration et la domination d’un régime de type fasciste.

Le fascisme fut l’instrument principal que l’oligarchie propriétaire terrienne et financière utilisa pour soumettre les masses populaires et mener à bien le développement économique du pays par la voie monopoliste. Ce caractère double, monopoliste (impérialiste) et en même temps fasciste, est la caractéristique principale de l’État espagnol.

En développant la grande industrie, l’agriculture capitaliste, le commerce à grande échelle, les transports, etc., et en menant à bien la fusion de tous les secteurs économiques avec la Banque et l’État mis à leur service, l’oligarchie a créé les conditions matérielles pour la réalisation du socialisme puisqu’elle a fait grandir le prolétariat et l’a élevé à l’école de la guerre civile quasi permanente.

Du fait des considérations générales que nous venons de signaler, la révolution en suspens en Espagne peut seulement avoir un caractère socialiste. Dans notre pays, il n’existe aucune étape révolutionnaire intermédiaire, aucun échelon de la chaîne historique antérieur à la révolution socialiste.

Par conséquent, l’objectif stratégique qui poursuit le Parti est la démolition de l’État fasciste, l’expropriation de l’oligarchie financière propriétaire terrienne et l’instauration de la République Populaire.

Le prolétariat est la classe la plus exploitée et opprimée, la mieux organisée et la plus révolutionnaire de la population et pour cela, en plus d’être la classe appelée à diriger les autres secteurs populaires, elle constitue la force motrice principale de la révolution.

Avec la classe ouvrière, les petits paysans et beaucoup d’autres travailleurs et semi-prolétaires (petits transporteurs, employés, travailleurs indépendants, etc.), ainsi que les peuples des nations opprimées et les intellectuels progressistes, peuvent prendre une part active à la lutte pour le renversement du capitalisme ou bien observer une position de neutralité.

Parmi ces secteurs, les plus proches au prolétariat sont les semi-prolétaires et les petits paysans chargés de dettes bancaires. Dans la perspective de leurs intérêts futurs, tous ces secteurs sont objectivement intéressés par la révolution socialiste, bien qu’ils oscillent continuellement entre les positions vraiment démocratiques et révolutionnaires du prolétariat et le réformisme bourgeois.

La tactique du Parti cherche les attirer du côté du prolétariat, dans le but de renverser par la force l’oligarchie financière et propriétaire terrienne et gagner la petite bourgeoisie ou bien tenter de la neutraliser.

Le Parti ne peut se proposer de conduire directement la classe ouvrière de la situation présente à la prise du pouvoir. Pour y arriver, sont nécessaires des conditions déterminées intérieures et extérieures, une organisation puissante et de nombreuses expériences politiques, autant des masses que du Parti lui-même. Tout cela devra apparaître ou bien se créera au cours de la lutte révolutionnaire et du processus même de renversement du régime capitaliste.

Avec l’instauration de la République Populaire, commence la période qui comprendra du renversement de l’État fasciste et impérialiste à l’instauration de la dictature du prolétariat. Cette période ouvrira une courte étape de transition qui peut être considérée aussi comme du commencement de la restructuration socialiste, laquelle devra être présidée par un gouvernement provisoire qui agira comme l’organe des grandes masses du peuple en armes.

La mission principale de ce gouvernement sera celle d’écraser l’opposition violente de la grande bourgeoisie et d’autres secteurs réactionnaires et de garantir la célébration d’élections vraiment libres à une Assemblée Constituante. Cette Assemblée élaborera la Constitution et nommera le nouveau gouvernement démocratique.

Le Programme du Parti pour cette étape de transition se résume aux points suivants :

1) Formation d’un Gouvernement Provisoire Démocratique Révolutionnaire.

2) Création des Conseils ouvriers et populaires comme la base du nouveau gouvernement.

3) Dissolution de tous les corps répressifs de la réaction et l’armement général du peuple.

4) Libération des prisonniers politiques antifascistes et poursuite des tortionnaires et assassins contre-révolutionnaires. La grâce pour les prisonniers de droit commun.

5) Expropriation et prise en main par l’État de la Banque, des grandes propriétés agricoles, des monopoles industriels et commerciaux et des moyens de communication les plus importants.

6) Reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples basque, catalan et galicien. Indépendance pour la colonie africaine des Canaries. Dévolution de Ceuta et Melilla au Maroc.

7) Suppression de tous les privilèges économiques et politiques de l’Église; séparation radicale de l’Église et de l’enseignement. Liberté de conscience.

8) Liberté d’expression, organisation et manifestation pour le peuple. Le droit de grève sera une conquête irréversible des travailleurs.

9) Intégration de la femme, sur pied d’absolue égalité avec l’homme, à la vie économique, politique et sociale.

10) Reconnaissance de tous les droits professionnels, politiques, sociaux, etc. des ouvriers immigrants. Éradication de toute forme d’oppression et de discrimination raciale, sexuelle et culturelle.

11) Réduction de la journée de travail. Travail pour tous. Amélioration des conditions de vie et de travail.

12) Logements dignes et économiques; sécurité sociale, santé et enseignement à la charge de l’État.

13) Droit de la jeunesse à recevoir une formation complète et gratuite, à un travail sain et bien rémunéré, à bénéficier de locaux et d’autres moyens pour le libre développement de ses activités.

14) Sortie immédiate de l’OTAN et de l’UE, ainsi que d’autres organisations créées pour l’agression et le pillage impérialiste.

15) Démantèlement des bases militaires étrangères situées sur notre territoire et réintégration de Gibraltar.

16) Application des principes de coexistence pacifique dans les relations avec tous les pays. Appuie à la lutte de libération des peuples opprimés.

Seul un gouvernement révolutionnaire formé par les représentants des organisations populaires, qui agira comme l’organe de l’insurrection populaire victorieuse, aura la force et l’autorité nécessaires pour organiser les élections à une Assemblée de représentants du peuple.

Sous le nouveau gouvernement, on mènera la destruction complète de la vieille machine de l’État de la bourgeoisie, on rasera depuis les fondations les piliers sur lesquels s’assoient la domination et les privilèges du capital (c’est la première condition de toute révolution vraiment démocratique et populaire) et immédiatement après on entreprendra les transformations économiques et sociales nécessaires à l’établissement du pouvoir populaire et à l’hégémonie politique du prolétariat.

Tout pouvoir qui se dit populaire doit être basé sur le peuple en armes et sur les organisations politiques vraiment démocratiques. En organisant sa propre armée et sa milice et en s’appuyant sur les organes politiques du pouvoir, les masses populaires pourront défendre leurs conquêtes et exercer le contrôle sur le gouvernement.

Les masses populaires doivent être en position de choisir librement et de révoquer, en cas de nécessité, leurs représentants. Les Conseils seront élus dans chaque usine, entreprise agricole, unité militaire, centre d’enseignement, village, ville, arrondissement, etc. Ils seront les organes de décision et d’exécution du nouveau pouvoir, avec leur autorité et l’autonomie propres pour organiser et diriger toute sorte d’activités sociales: depuis le travail jusqu’au sport, depuis la milice jusqu’à l’administration de la justice.

Tous les prisonniers communistes, indépendantistes, anarchistes, antimilitaristes, anti-impérialistes et antifascistes seront libérés immédiatement. C’est une aspiration profonde qui ne se saurait attendre. Cependant, avec les tortionnaires et les criminels contre-révolutionnaires il faudra faire justice.

Ceux qui se sont fait remarquer dans la répression seront interpellés et punis exemplairement, ce qui relèvera des Tribunaux Populaires. Cela non par soif de vengeance, mais par nécessité politique, puisque les réactionnaires, après la révolution, tenteront de récupérer le pouvoir et les privilèges perdus; c’est pourquoi la révolution devra se défendre contre eux, en les réprimant et en les dissuadant.

La révolution mènera à bien la nationalisation des moyens fondamentaux de production; il ne s’agit d’exproprier ni les épargnes ni la petite propriété légitimement acquises par le travail et l’effort personnel et familial, comme peut l’être la terre des petits paysans et tous ces biens ou objets d’usage personnel ou domestique (le logement, la voiture, etc.). Le nouveau pouvoir mettra à la disposition des familles et des personnes sans abri les logements vides.

À part ça, le capital et les grandes entreprises nationalisées dépendront de l’État et seront contrôlées par les Comités ou les Conseils Ouvriers et Populaires. De cette façon, les travailleurs deviendront les maîtres réels de l’économie nationalisée et la mettront à leur service.

Le principe de l’autodétermination est un droit universellement reconnu de la démocratie politique que le nouvel État né de la révolution en Espagne devra rendre effectif.

Dans le délai de temps le plus court possible, une consultation sera convoquée pour que les peuples des nationalités décident eux-mêmes s’ils veulent se séparer pour fonder un État à part ou rester unis dans un plan d’absolue égalité économique, politique et culturelle. En tout cas, le nouveau gouvernement, les partis politiques et les organisations populaires devront respecter la décision librement exprimée par les peuples des nationalités et faciliter l’exercice de tous ces droits.

Le nouveau Pouvoir Populaire mènera à bien l’expropriation des contre-révolutionnaires, de tous ceux qui ont collaboré activement avec la contre-révolution, bien qu’ils soient de petits propriétaires. Aux autres, à ceux qui se sont mis du côté du peuple, l’État les soutiendra de manière réelle, par les crédits à petit ou nul intérêt, en leur payant à prix juste leurs produits, en leur donnant de l’aide technique, etc. Ces mesures seront en accord avec les intérêts politiques et économiques de la révolution.

Après le renversement de l’oligarchie, les principaux moyens de communication, d’impression, de distribution, etc. seront contrôlés et dirigés par le peuple à travers ses organisations représentatives. De cette façon, seulement on pourra assurer l’exercice des droits d’expression, une information véridique et objective, ainsi qu’une culture vraiment démocratique.

En ce qui concerne le droit de grève, il faudra tenir compte que nous nous trouverons dans une étape de transition dans laquelle continuera d’exister un certain type de propriété privée à petite et moyenne échelle. Dans ces conditions, pour prévenir des mesures injustes du gouvernement ainsi que surtout pour lutter contre les actes arbitraires qui surgiront inévitablement de la part des moyens et petits industriels, le Nouveau Pouvoir Populaire devra garantir les droits de grève et de manifestation.

À côté de l’application des principes de coexistence pacifique, le nouvel État offrira tout son appui à la lutte des nations et des peuples opprimés et donnera priorité dans ses relations aux pays libérés du joug impérialiste, en resserrant des liens d’amitié et coopération. De cette façon, en isolant et en faiblissant l’impérialisme, on contribuera à la cause de la révolution mondiale.

5. Ligne Politique

5.1. Le principal objectif de l’action politique du Parti

La conduite du Parti et sa ligne politique devront répondre à tout moment aux intérêts présents et futurs des masses et ne jamais oublier leurs aspirations, leur état d’âme et leur prédisposition à la lutte.

En menant à bien notre tâche générale, nous devons tenir compte que les masses ne représentent pas un tout homogène et qu’elles ont des degrés divers de conscience politique et d’organisation. On pourrait dire que le mouvement de masses est formé pour trois secteurs principaux. D’abord, la lutte syndicale des ouvriers, la protestation et les revendications citoyennes et d’autres types de luttes sectorielles.

À un niveau un peu plus haut, se trouvent les collectifs et les organisations qui mènent la dénonciation du terrorisme d’État, la solidarité avec les prisonniers politiques, la lutte contre l’impérialisme et le militarisme, etc. et qui posent des exigences politiques diverses au gouvernement. Celui-ci peut être qualifié comme le niveau intermédiaire, puisqu’il implique un plus grand degré de conscience politique.

Au dessus de ce niveau-ci, se trouve situé le mouvement politique de résistance organisé, qui ne se limite pas à la lutte économique et sociale, ni ne s’arrête à la dénonciation des abus et violations du pouvoir, mais qui, en plus, se propose de le renverser et fait de préparatifs continués dans tous les domaines dans ce but. C’est le secteur le plus conscient et le mieux organisé, il constitue l’avant-garde et est formé principalement du Parti et de la guérilla.

Dans sa majorité, le mouvement ouvrier et populaire n’est pas conscient de la nécessité du renversement de l’État capitaliste, bien qu’il l’affronte ouvertement et lutte contre lui.

Cette situation impose au Parti la tâche d’élever le niveau de conscience politique des masses pour qu’elles assument son Programme et s’organisent pour le mettre en pratique. Dans ce but, nous devons unir, avant tout, le secteur le plus avancé autour de la direction du Parti, de sorte que, en nous en appuyant sur lui, nous puissions attirer à nous le secteur intermédiaire, élever le niveau des plus retardés et gagner tous les deux à la cause.

Cette importante tâche est inséparable de la lutte générale contre le système capitaliste et en particulier de la lutte politique. Dans ce domaine, le principal but du Parti est actuellement l’isolement politique et social du régime, pour pouvoir rassembler contre lui toutes les forces révolutionnaires pour le détruire.

Dans ce but, il soutient et organise le boycott de l’État, de ses institutions et de ses lois, de ses farces électorales, comme des partis et syndicats qui le soutiennent. Dans ce sens, il faut comprendre que notre tactique de boycott répond à la nature du régime politique en Espagne.

C’est une tactique générale, mais le Parti ne fait pas du boycott une question de principe et il ne peut pas écarter que, dans des circonstances politiques concrètes, particulières, il soutiendrait la participation si cela aidait à isoler le fascisme et en définitive à élever la conscience révolutionnaire des masses et à les organiser dans la lutte pour la conquête du pouvoir.

Le Parti ne reconnaît ni ne respecte la Constitution qui légalise le régime monarchique fasciste imposé par Franco et l’Armée et qui consacre le système d’exploitation capitaliste et l’oppression nationale.

Le Parti appelle les masses à s’opposer à ce régime de la manière la plus résolue, à s’organiser indépendamment de lui, à étendre la protestation, la désobéissance civile et à employer toutes les formes de résistance.

En même temps qu’il organise et stimule ce mouvement, le Parti doit expliquer à tous les travailleurs l’importance de la lutte politique pour les droits et les libertés démocratiques et, particulièrement, la lutte contre le terrorisme d’État, contre les lois et les tribunaux spéciaux de répression et contre l’application systématique de la torture aux détenus et prisonniers politiques.

5.2. Renforcer l’organisation indépendante de la classe ouvrière

La classe ouvrière est plus intéressée qu’aucun autre secteur de la population à conduire la lutte contre l’État capitaliste jusqu’à ses dernières conséquences et de fait, depuis longtemps, elle a agi à la tête du mouvement populaire comme son authentique avant-garde. Pour que le prolétariat continue à développer ce rôle et puisse conduire la lutte jusqu’au bout il doit agir uni, comme une force politique indépendante et se baser sur ses propres forces.

En particulier, c’est dans les grandes usines, qui rassemblent les noyaux les plus nombreux, les plus combatifs et les mieux organisés du prolétariat, que le Parti doit centrer ses forces, en développant, là où il est présent, les formes d’organisation et les méthodes de lutte les plus avancées, déjà prouvés ou qui ont été créés par le mouvement de masses lui-même.

Il faut développer le mouvement syndical indépendant de la classe ouvrière, en l’articulant sur la base des assemblées et des commissions de délégués élues avec des procédures démocratiques, pour agir unis contre la politique économique et sociale du gouvernement (contre les reconversions, la coupure des prestations sociales, etc.) et contre les rythmes exténuants de travail, les normes humiliantes et autres abus du patronat.

Les luttes économiques ou pour des améliorations immédiates de la vie des travailleurs sont une des formes les plus importantes que revêt la lutte de classes dans la société bourgeoise.

Le Parti a la mission d’organiser, de prendre la tête et diriger ces luttes puisque, en plus de neutraliser l’appauvrissement progressif des masses, elles contribuent à élever leur niveau de conscience et à les organiser pour en finir avec l’exploitation capitaliste. Pour cela, le Parti stimule et aide les ouvriers à créer toute sorte d’organisations (pour la lutte syndicale, culturelle, d’autodéfense, etc.).

À mesure que l’automatisation se développe dans les usines et grandes entreprises, le nombre d’ouvriers spécialisés diminue et augmente le nombre de techniciens et cadres. Cette tendance à la séparation croissante entre le travail simple et le complexe et à la hiérarchisation salariale continuelle s’oppose aux aspirations égalitaires qui ont toujours existé dans la classe ouvrière.

En général, aux époques favorables, ce secteur de cadres et techniciens se conduit comme une lignée étrangère à la classe ouvrière et il s’identifie avec le régime de la bourgeoisie. Mais quand la crise arrive, il prend conscience de sa condition salariée et il tend à s’opposer au patronat et à son État.

Le Parti doit, avant tout, s’en tenir aux revendications et exigences des ouvriers les plus exploités, qui sont la majorité, en développant parmi eux l’organisation et la lutte unitaire, ce qui oblige à cet autre secteur à se décanter et à prendre position.

5.3. Organiser le mouvement de résistance populaire

Dans la lutte contre la bourgeoisie de chaque pays, la classe ouvrière peut seulement compter sur le soutien et l’appui vraiment inconditionnel que lui prête le prolétariat révolutionnaire international.

Partant de ce principe, le PCE(r) préconise l’unité de toutes les forces et secteurs populaires qui s’opposent au fascisme, aux monopoles et à l’impérialisme, en même temps il travaille activement pour développer des formes diverses de collaboration avec ces secteurs.

Dans ce domaine, l’expérience a démontré souvent que l’unité ne s’atteint pas en établissant des pactes ou alliances autour d’une table et moins encore en faisant des concessions idéologiques et politiques.

L’unité nécessaire des forces populaires s’atteint seulement à travers la lutte. D’abord, en développant la lutte indépendante contre la bourgeoisie et son État, mais aussi en dénonçant en même temps les hésitations et les inconséquences de la petite bourgeoisie démocratique et d’autres forces progressistes intermédiaires.

L’hostilité que nous rencontrons parfois dans ces secteurs ne doit pas décourager notre volonté. Il est nécessaire que nous soyons capables de nous unir même avec ceux qui ne sont pas d’accord avec nous, sinon, quel sens y aurait-il à parler d’unité ? Cela n’exclut pas, mais présuppose, la critique mutuelle sur tous les aspects de l’activité politique.

Parmi tous les secteurs populaires qui s’opposent aux monopoles et au fascisme, nous détachons les paysans. Le paysannat est un des secteurs les plus exploités et opprimés de la population et il se trouve seulement à un pas de la classe ouvrière, dont il vient grossir les rangs continuellement.

C’est pourquoi il est susceptible de s’incorporer à la lutte pour le socialisme et de fait il y a déjà longtemps qu’il s’affronte aux monopoles. Mais la conscience de propriétaire est si enracinée en lui que cela va exiger un travail persistant de propagande de le convaincre de l’inévitabilité et des avantages du socialisme, de la supériorité des formes collectives de production et de la nécessité absolue d’une alliance politique étroite avec la classe ouvrière.

Un autre secteur important que le Parti encourage et auquel il prête soutien est formé par les mouvements de libération des nations opprimées, qui se trouvent ouvertement opposés à l’État fasciste et impérialiste espagnol et qui font une défense conséquente des droits nationaux et démocratiques.