Rembrandt et Rubens étaient incontournables en Europe pour toute personne cultivée du 19e siècle.

Baudelaire était féru de peinture et, dans Les fleurs du mal, une œuvre profondément inégale (ou mauvaise), très mal reçue d’ailleurs à sa publication, il y a le poème Les phares, qui résume en quelques vers l’œuvre de différents peintres : Rubens, Léonard de Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, Puget (également sculpteur), Watteau, Goya, Delacroix.

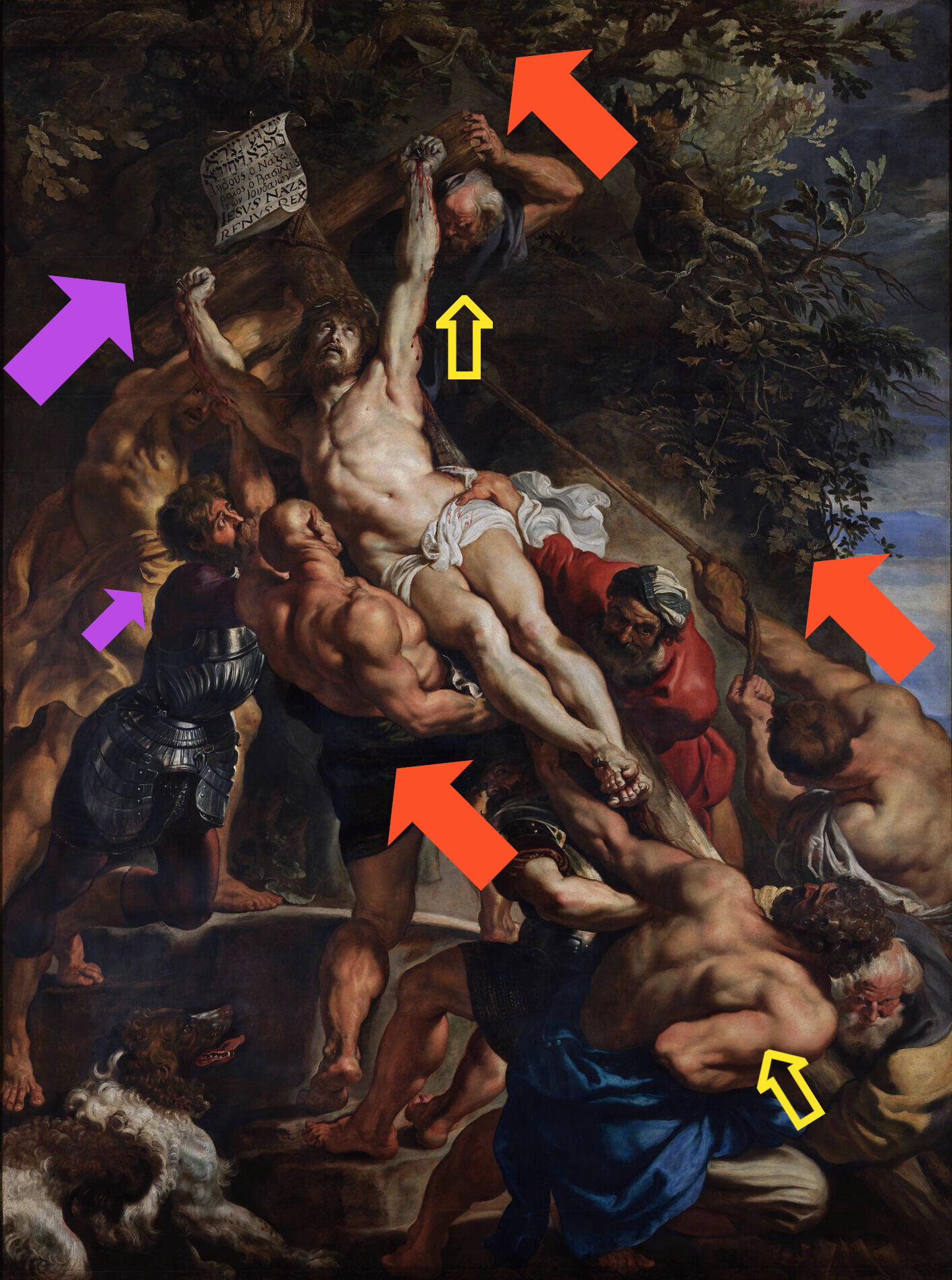

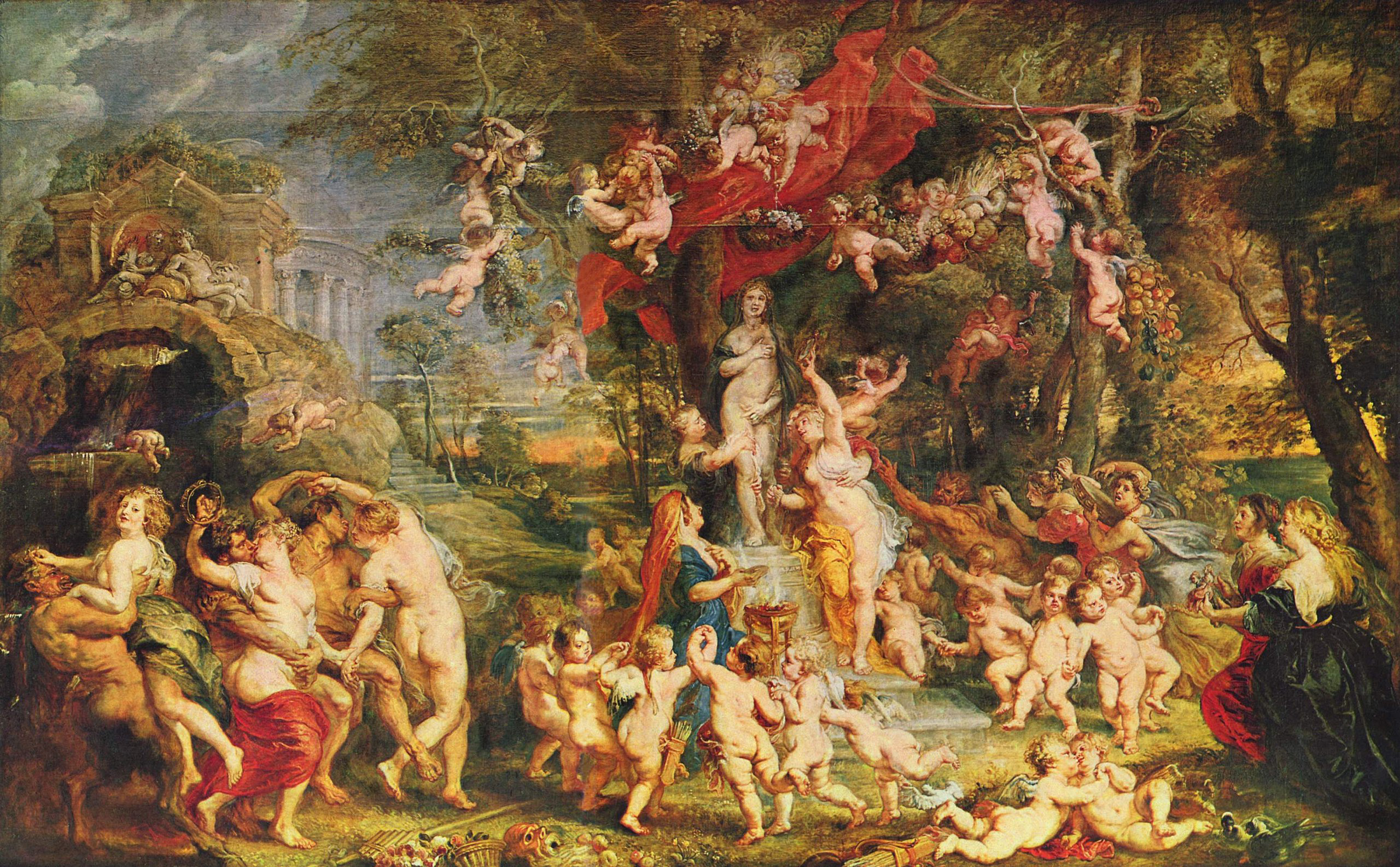

Voici ce qu’on lit pour Rubens :

Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse,

Oreiller de chair fraîche où l’on ne peut aimer,

Mais où la vie afflue et s’agite sans cesse,

Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer ;

Voici ce qu’on lit pour Rembrandt :

Rembrandt, — triste hôpital tout rempli de murmures,

Et d’un grand crucifix décoré seulement,

Où la prière en pleurs s’exhale des ordures,

Et d’un rayon d’hiver traversé brusquement ;

C’est indéniablement bien vu.

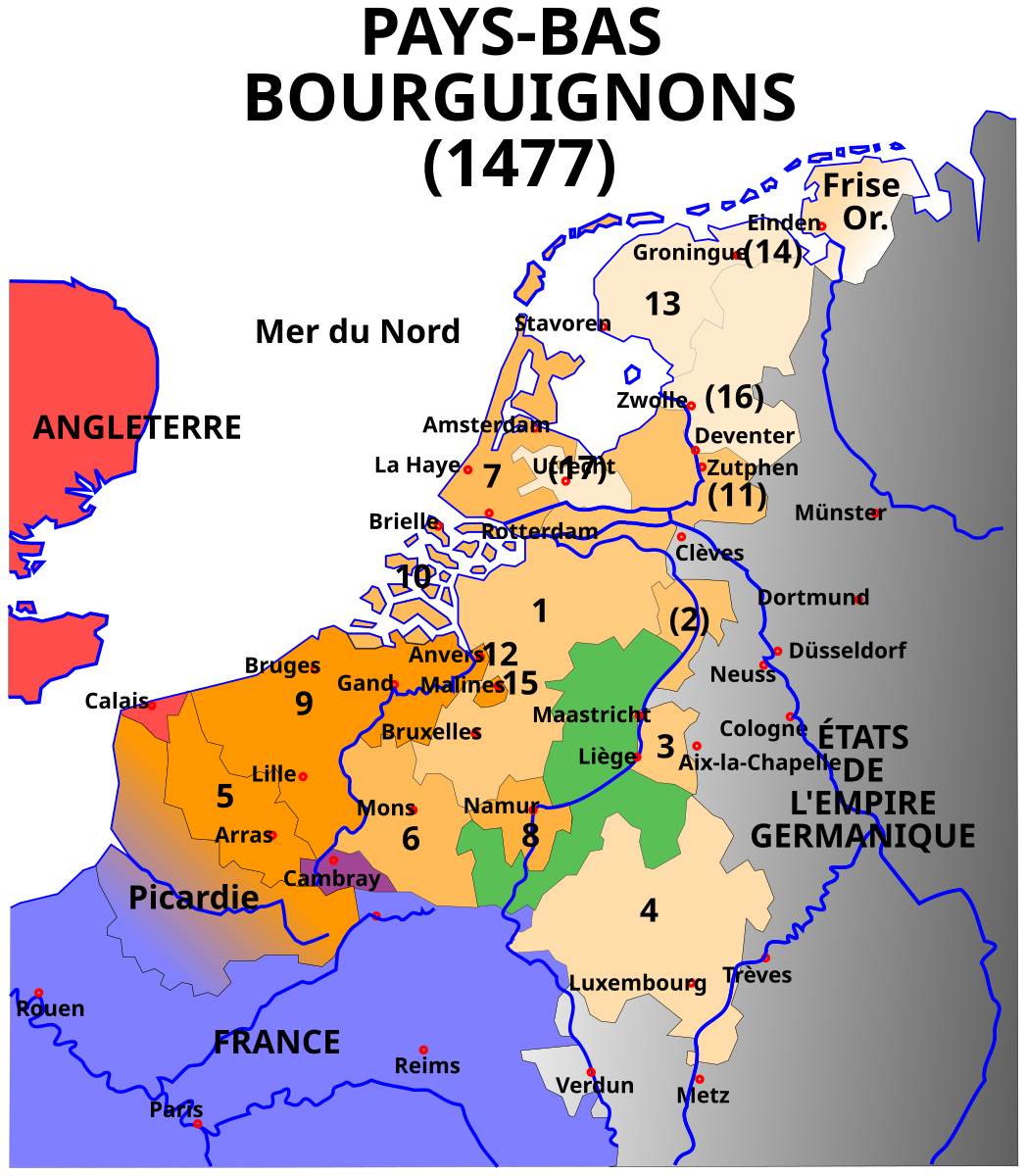

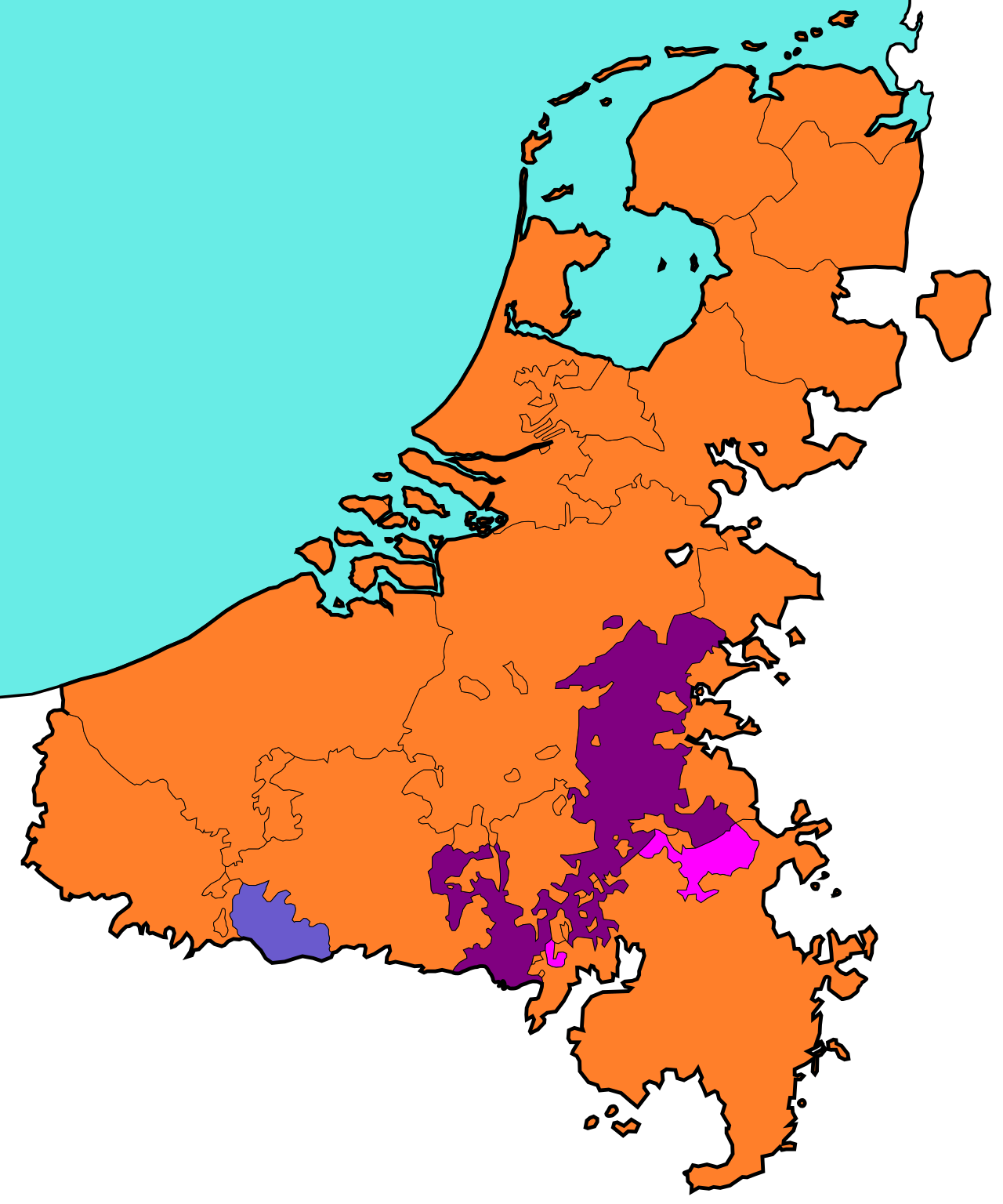

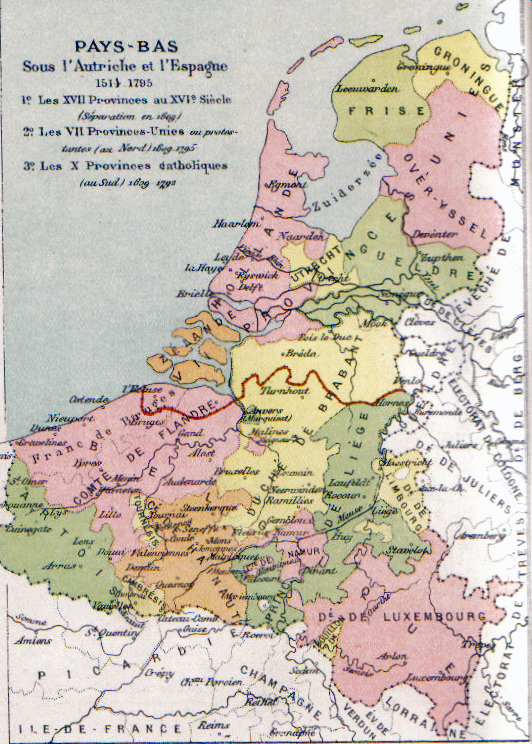

Et cela montre surtout à quel point les deux peintres ont été compris comme relevant d’une mentalité propre à leur pays, la Belgique et les Pays-Bas étant considérés comme des pays brumeux, où tout est relativement vague, avec une certaine ornementation (pour la Belgique) ou une vraie austérité (pour les Pays-Bas).

Néanmoins, on devine naturellement une préférence pour Rubens, dont la peinture est vue comme un prétexte à l’admiration de femmes aux joues roses et à la « fraîcheur » marquée.

Et, de manière intéressante, la fin du 17e siècle a vu en France la querelle du coloris, entre les « poussinistes » et les « rubénistes ».

Les uns valorisaient le peintre français Nicolas Poussin (1594-1665) et le dessin. Les autres valorisaient Rubens et la couleur.

Voici une présentation de la mise en place de la querelle en 1671 par l’une des commissaires de l’exposition « Rubens contre Poussin.

La querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle », à Arras en 2004.

« La querelle démarre avec la conférence de Philippe de Champaigne sur La Vierge à l’enfant de Titien.

Son commentaire est ambigu : il admire le talent coloriste du peintre vénitien, la transparence du paysage à l’arrière-plan, l’éclat des carnations, mais termine néanmoins en affirmant que Titien ne doit pas faire l’objet d’une étude unique de la part des jeunes peintres français qui doivent revenir, comme Poussin lui-même l’a fait, aux règles du dessin.

Dès la conférence suivante, Gabriel Blanchard répond par un discours intitulé Sur le mérite de la couleur, démontrant qu’en “diminuant le mérite de la couleur, on diminue le mérite du peintre”.

La réaction est immédiate : Jean-Baptiste de Champaigne et Charles Le Brun répondent le mois suivant.

Le premier abaisse les coloristes au simple rang de “barbouilleurs”, tandis que le second rappelle que le “dessein” est à la fois le dessin “intérieur” tel qu’il existe dans l’esprit du créateur, et le dessin “extérieur”, qui est le contour permettant à l’idée de prendre forme sur le papier.

La défense du dessin et de Poussin lui permet donc d’insister sur l’intellectualité de la peinture. »

(Art Absolument)

Chacun avait son théoricien : André Félibien pour les premiers, Roger Piles pour les seconds.

Ce dernier avait notamment convaincu le duc de Richelieu, neveu du cardinal, de vendre une douzaine de peintures de Poussin afin de pouvoir faire l’acquisition de tableaux de Rubens.

Le conflit, plein de polémiques, de pamphlets, d’attaques et de théorisation, dura une décennie.

Pour en comprendre le sens et faire simple, il faut partir du constat suivant. Si la France pouvait avoir Racine, elle ne pouvait pas avoir en même temps de grands peintres.

En effet, le classicisme de facture littéraire, si puissant, poussait à une peinture pleine de froideur et avec une composition visant le statique.

Cela ne pouvait plus tenir et les « rubénistes » finirent par plus ou moins l’emporter à l’Académie royale de peinture et de sculpture à Paris.

Cependant, cela signifiait qu’au maximum la peinture française allait à Rubens – alors qu’il aurait fallu aller jusqu’à Rembrandt !

On ne dépassa pas une opposition dessin – couleur, que dans l’esprit français de symétrie on tentait de « réunir » selon différentes manières, notamment au moyen de la « touche », du coup de pinceau « génial » (Watteau, Boucher et Fragonard ; Ingres et David ; Delacroix et Géricault ; Courbet).

Il existe une nouvelle admirable de Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu (1837), qui pose très précisément le problème du rapport à la couleur et à sa puissance, dans son rapport français au coup de pinceau « génial ».

Cela formera finalement une contradiction permettant esthétiquement l’émergence de l’impressionnisme, qui va faire de la couleur un fétiche, comme valeur en soi et non plus comme élément lié à une composition complexe.

La France a ainsi raté le tournant de Rubens et de Rembrandt, à qui on associe traditionnellement l’école vénitienne (Giorgione, Véronèse, le Titien).

La raison en est le formalisme : il ne fallait pas tant se focaliser sur l’ambiance, l’atmosphère, que sur les modalités de la production esthétique.

La question n’est pas de privilégier le dessin ou bien d’être fasciné par la gestion de la couleur par des « néo-Vénitiens » de Belgique et des Pays-Bas.

La véritable question est de savoir : qu’est-ce qui porte une œuvre, quelle société produit l’artiste historiquement déterminé à produire de l’art ?

Ce que les critiques d’art français n’ont pas compris pour Rubens et Rembrandt, c’est qu’ils étaient une expression nationale, de manière déformée pour le premier, mais tout de même.

Leur peinture était grande, parce qu’elle était vraie.

Même Rubens, qui passe par le prisme du jeu de composition et par la prestance, voit sa peinture se déployer en raison d’un arrière-plan historique non pas intellectuel, abstrait, mais concret, matériel.

->Retour au sommaire du dossier sur

l’intimisme de Rembrandt et l’exubérance de Rubens