Les thèses sur Feuerbach ont été écrites par Karl Marx en 1845.

Il s’agit d’un écrit ne visant pas à être publié, puisqu’il s’agit de simples notes pratiques synthétisant le point de vue de Karl Marx sur Ludwig Feuerbach, grande figure du matérialisme en Allemagne.

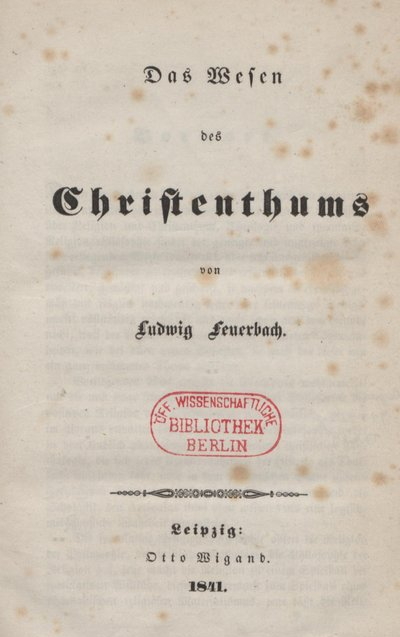

Il ne faut nullement oublier l’importance de ce philosophe, car ce que fait Karl Marx pour former le marxisme, c’est corriger la philosophie dialectique de Hegel au moyen du matérialisme de Feuerbach.

Il ne s’agit pas toutefois d’une unification, mais d’un saut qualitatif, le matérialisme étant en soi dialectique et une dialectique bien comprise saisit quel est justement le mouvement dialectique de la matière.

Afin d’expliciter ce moment historique pour la pensée de Karl Marx, Friedrich Engels publia en 1888 Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, dans la revue social-démocrate Die Neue Zeit, dans les numéros 4 et 5.

L’éditeur social-démocrate Johann Heinrich Wilhelm Dietz publia par la suite l’oeuvre à part et à cette occasion, Friedrich Engels y incorpora les thèses sur Feuerbach de Karl Marx.

Celles-ci devinrent particulièrement célèbres, devenant une référence incontournable quand on parle de Karl Marx ou du marxisme en général.

Certaines sentences présentées par les thèses furent considérées comme exemplaires de la substance même du marxisme.

Il est à noter toutefois que Karl Marx ne comptait pas publier ces thèses, qui relevaient du matériel intellectuel utilisé pour ses travaux.

Dans l’avant-propos de Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Friedrich Engels explique comment il a retrouvé les thèses de Karl Marx et comment il faut donc savoir les valoriser :

« Ce sont de simples notes jetées rapidement sur le papier pour être élaborées par la suite, nullement destinées à l’impression, mais d’une valeur inappréciable, comme premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. »

Il s’agit donc de relativiser non pas la valeur de ces thèses, mais la force de leur nature, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de séparer ces thèses du reste des œuvres, ou même de leur accorder une valeur supérieure aux autres œuvres, justement car il ne s’agit pas d’une œuvre.

D’ailleurs, les universitaires bourgeois ont justement employé ces thèses pour faire de Karl Marx un « philosophe », ce qui n’est pas moins paradoxal précisément parce que les thèses réfutent l’existence d’une « philosophie ».

Les thèses sur Feuerbach ne sont pas une œuvre en soi, mais un éclaircissement sur la nature du marxisme.

L’ouvrage de Friedrich Engels sur Ludwig Feuerbach contient par ailleurs un avant-propos qui précise cela de la manière suivante :

« Nous ne sommes jamais revenus sur Feuerbach, qui constitue cependant à maints égards un chaînon intermédiaire entre la philosophie hégélienne et notre conception (…).

Il m’apparut que nous avions encore à acquitter une dette d’honneur en reconnaissant pleinement l’influence que, pendant notre période d’effervescence, plus que tout autre philosophe post-hégélien, Feuerbach exerça sur nous. »

Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemand est ainsi une œuvre expliquant la genèse de ce qu’on appelle le marxisme. Cela doit être un outil comme cela l’a été pour lui.

C’est également avec cette perspective pratique qu’il faut comprendre les thèses de Karl Marx sur Ludwig Feuerbach.

Malheureusement, la traduction française est extrêmement fautive, aussi est-elle corrigée ici.

Si on comprend malgré tout, quand on a une approche correcte, la pensée de Karl Marx, les corrections étaient nécessaires pour bien saisir les nuances dans sa pensée, l’amplitude de ses raisonnements.

En France, on a qui plus est coutume de déformer le marxisme en en faisant un raisonnement matérialiste utilisant une méthode qui serait empruntée à Hegel, alors qu’en réalité la dialectique est considérée comme relevant de la matière elle-même.

Une juste compréhension de l’apport de Ludwig Feuerbach et de son dépassement au moyen de Hegel par Karl Marx et Friedrich Engels est donc tout à fait nécessaire, pour bien avoir en vue la substance de leurs enseignements.

Friedrich Engels a parfaitement raison de parler du « germe génial de la nouvelle conception du monde ».

Karl Marx n’apporte pas une simple correction ou rectification du matérialisme.

Il lui fait connaître un véritable saut qualitatif, il en modifie la nature profonde.

En posant comme base l’implication, c’est-à-dire la subjectivité comme nécessité pour la dignité du réel, Karl Marx permet d’établir les principes du renversement révolutionnaire.

>Sommaire du dossier sur

Les thèses de Karl Marx sur Feuerbach