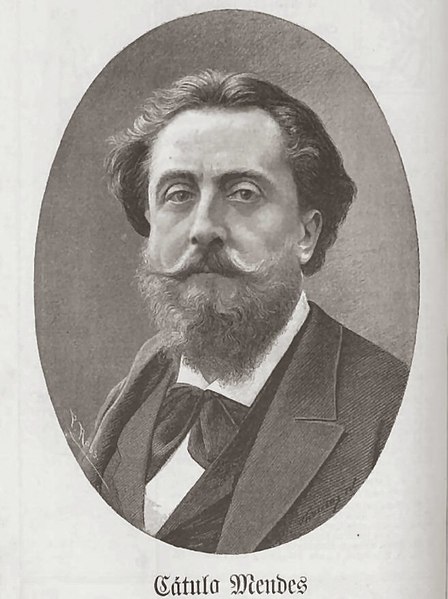

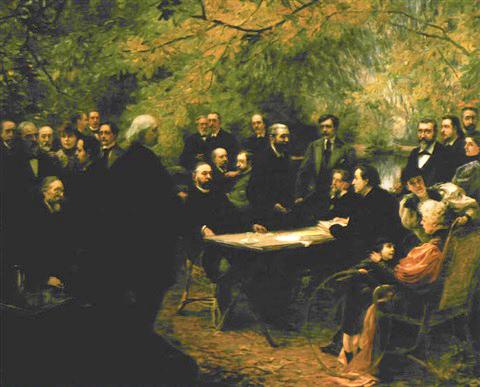

Le régime bourgeois fit du Parnasse, à la fin du XIXe siècle, un élément-clef de son dispositif idéologique et culturel. Lorsque à l’occasion de l’Exposition de 1900, un Rapport officiel sur la poésie depuis 1867 doit être écrit, c’est à Catulle Mendès que cela est demandé. En 1867, c’était déjà Théophile Gautier qui avait été à l’oeuvre.

Albert Thibaudet, certainement le principal critique littéraire de l’entre-deux guerres, constate en 1933 dans Les Romantiques et les Parnassiens de 1870 à 1914, publié dans La Revue de Paris :

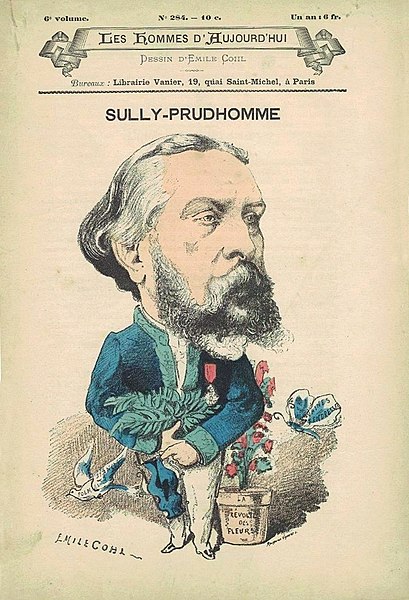

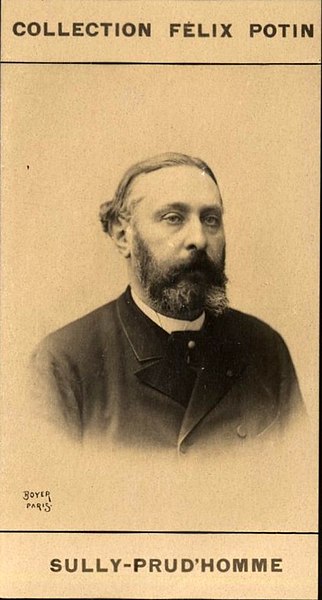

« Sully Prudhomme et François Coppée ont été comme les poètes officiels de la Troisième République, entre 1870 et 1900 ; ils occupèrent sur leur plan inférieur une situation analogue à celle de Lamartine et de Victor Hugo entre 1820 et 1840.

L’un et l’autre, en 1881 et en 1884, précédèrent à l’Académie leur grand aîné Leconte de Lisle, lequel, lui, n’y entra qu’à soixante-cinq ans, sur désignation de Victor Hugo qui lui avait légué impérativement son siège. Sully Prudhomme et Coppée allèrent, dès leurs débuts, à la gloire.

Sully Prudhomme fut en 1902 le premier lauréat du prix Nobel de littérature, et il fut tenu pendant vingt ans pour le poète de l’élite pensante tout agrégé des lettres, tout lecteur des Débats, mettait à une place d’honneur de sa bibliothèque les cinq volumes de ses Poésies complètes ; le Vase brisé était, avec les Deux Cortèges de [Joséphin] Soulary, la poésie le plus souvent infligée à la mémoire des collégiens (…).

Sully Prudhomme et surtout Coppée rédigèrent à tas, pour les anniversaires, les grands événements, les inaugurations, des poèmes plus ou moins officiels. »

Ce qui n’empêche pas Albert Thibaudet de littéralement massacrer le Parnasse, n’hésitant pas à dénoncer Catulle Mendès de manière antisémite comme « organisateur », « intermédiaire » d’un phénomène finalement sans intérêt.

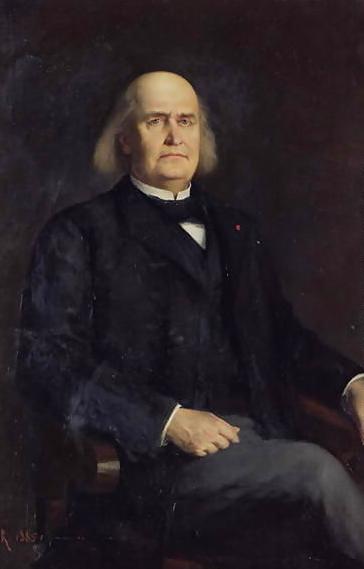

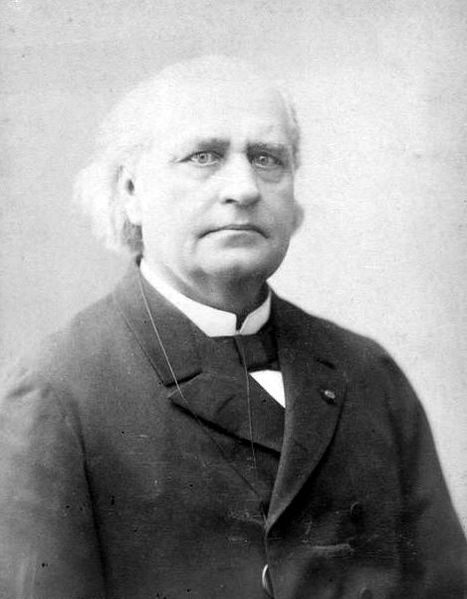

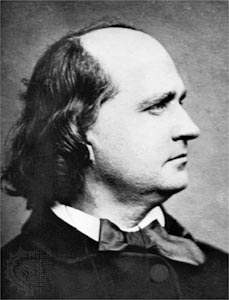

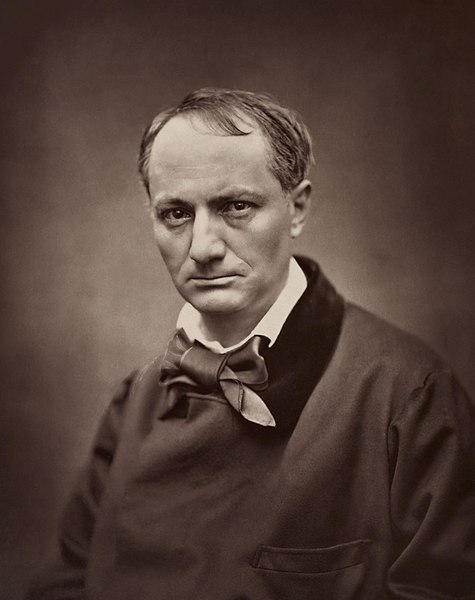

C’est donc un grand paradoxe : René Armand François Prudhomme, dit Sully Prudhomme (1839-1907) fut considéré à la fin du 19e siècle comme un auteur central, il fut le premier Nobel de littérature jamais attribué (en 1901), et il a entièrement disparu du paysage intellectuel et littéraire par la suite.

Voici son poème le plus connu, tiré de son premier recueil, Stances et Poèmes, paru en 1865 :

Le Vase brisé

Le vase où meurt cette verveine

D’un coup d’éventail fut fêlé ;

Le coup dut l’effleurer à peine :

Aucun bruit ne l’a révélé.Mais la légère meurtrissure,

Mordant le cristal chaque jour,

D’une marche invisible et sûre,

En a fait lentement le tour.Son eau fraîche a fui goutte à goutte,

Le suc des fleurs s’est épuisé ;

Personne encore ne s’en doute,

N’y touchez pas, il est brisé.Souvent aussi la main qu’on aime,

Effleurant le cœur, le meurtrit ;

Puis le cœur se fend de lui-même,

La fleur de son amour périt ;Toujours intact aux yeux du monde,

Il sent croître et pleurer tout bas

Sa blessure fine et profonde ;

Il est brisé, n’y touchez pas.

Le ton est mièvre, les mots choisis selon un bon esprit ; il y a un petit sens de la mélodie et une accessibilité relativement grande. Ce n’est pas fameux, mais c’est techniquement propre. Et, en fait, c’est cette naïveté même qui est le propre de l’auteur.

Il correspond à tout un esprit français, et en tout cas à l’esprit national de l’époque. Pour bien souligner l’importance de cette miévrerie, voici le second poème mentionné par le critique littéraire plus haut, de Joséphin Soulary, et formant alors, avec Le Vase pétri, le couple incontournable pour les élèves.

LES DEUX CORTÈGES

Deux cortèges se sont rencontrés à l’église.

L’un est morne : — il conduit le cercueil d’un enfant ;

Une femme le suit, presque folle, étouffant

Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.L’autre, c’est un baptême ! — au bras qui le défend

Un nourrisson gazouille une note indécise ;

Sa mère, lui tendant le doux sein qu’il épuise,

L’embrasse tout entier d’un regard triomphant !On baptise, on absout, et le temple se vide.

Les deux femmes, alors, se croisant sous l’abside,

Échangent un coup d’œil aussitôt détourné ;Et — merveilleux retour qu’inspire la prière —

La jeune mère pleure en regardant la bière,

La femme qui pleurait sourit au nouveau-né !

Sully Prudhomme est vraiment le maître de cette approche ; sa démarche est simple et plaisante, voire charmante, comme avec le poème suivant :

COMME ALORS

Quand j’étais tout enfant, ma bouche

Ignorait un langage appris :

Du fond de mon étroite couche

J’appelais les soins par des cris ;Ma peine était la peur cruelle

De perdre un jouet dans mes draps,

Et ma convoitise était celle

Qui supplie en tendant les bras.Maintenant que sans être aidées

Mes lèvres parlent couramment,

J’ai moins de signes que d’idées :

On a changé mon bégaiement.Et maintenant que les caresses

Ne me bercent plus quand je dors,

J’ai d’inexprimables tendresses,

Et je tends les bras comme alors.

Évidemment, l’auteur est entièrement prisonnier de cette approche ; il ne fait qu’osciller entre miévrerie et approche charmante. Cependant, on aurait tort de ne pas voir l’importance de la dimension sentimentale. Si le Parnasse a été réduit à « l’art pour l’art », c’est parce que finalement il n’a été qu’un formalisme bourgeois exprimant le repli sur l’individu, comme étape vers le subjectivisme toujours plus ouvert.

Toutefois, il y a également, en plus du haut niveau technique, un vrai esprit inquiet, saisissant sa profondeur sensible. C’est pour cette raison que la première section du premier recueil de Sully Prudhomme s’intitule pas moins que « La vie intérieure ». C’est là un fait notable.

En fait, le Parnasse se présente comme l’art pour l’art, mais y ajoute la philosophie morale républicaine pour la vie de tous les jours ; il y a un véritable fond diffus idéologique – culturel.

Le poème suivant, par exemple, témoigne d’une véritable réflexion sur la vie quotidienne.

L’HABITUDE

L’habitude est une étrangère

Qui supplante en nous la raison :

C’est une ancienne ménagère

Qui s’installe dans la maison.Elle est discrète, humble, fidèle,

Familière avec tous les coins ;

On ne s’occupe jamais d’elle,

Car elle a d’invisibles soins :Elle conduit les pieds de l’homme,

Sait le chemin qu’il eût choisi,

Connaît son but sans qu’il le nomme,

Et lui dit tout bas : « Par ici. »Travaillant pour nous en silence,

D’un geste sûr, toujours pareil,

Elle a l’œil de la vigilance,

Les lèvres douces du sommeil.Mais imprudent qui s’abandonne

À son joug une fois porté !

Cette vieille au pas monotone

Endort la jeune liberté ;Et tous ceux que sa force obscure

A gagnés insensiblement

Sont des hommes par la figure,

Des choses par le mouvement.

Le poème suivant témoigne d’une vraie étude dialectique du rapport entre l’affirmation personnelle et l’amour du couple. Il y a ici une véritable problématique sentimentale-intellectuelle.

À L’HIRONDELLE

Toi qui peux monter solitaire

Au ciel, sans gravir les sommets,

Et dans les vallons de la terre

Descendre sans tomber jamais ;Toi qui, sans te pencher au fleuve

Où nous ne puisons qu’à genoux,

Peux aller boire avant qu’il pleuve

Au nuage trop haut pour nous ;Toi qui pars au déclin des roses

Et reviens au nid printanier,

Fidèle aux deux meilleures choses,

L’indépendance et le foyer ;Comme toi mon âme s’élève

Et tout à coup rase le sol,

Et suit avec l’aile du rêve

Les beaux méandres de ton vol.S’il lui faut aussi des voyages,

Il lui faut son nid chaque jour ;

Elle a tes deux besoins sauvages :

Libre vie, immuable amour.

Sully Prudhomme est tellement conforme au régime d’alors que dans ses poèmes il est régulièrement coupé en deux entre vision scientifique où Dieu est absent et angoisse religieuse, avec bien entendu la religion très utile comme morale comme résolution de ce conflit.

Voici un poème dont le titre, latin, signifie A l’intérieur en français.

INTUS

Deux voix s’élèvent tour à tour

Des profondeurs troubles de l’âme :

La raison blasphème, et l’amour

Rêve un dieu juste et le proclame.Panthéiste, athée ou chrétien,

Tu connais leurs luttes obscures ;

C’est mon martyre, et c’est le tien,

De vivre avec ces deux murmures.L’intelligence dit au cœur :

« Le monde n’a pas un bon père.

Vois, le mal est partout vainqueur. »

Le cœur dit : « Je crois et j’espère.« Espère, ô ma sœur, crois un peu :

C’est à force d’aimer qu’on trouve ;

Je suis immortel, je sens Dieu. »

— L’intelligence lui dit : « Prouve ! »

Il faut bien voir également que Sully Prudhomme parle du peuple ; il se confronte à des réalités à qui parle, comme ici la figure de la mère.

SONNET

Il a donc tressailli, votre adoré fardeau !

Un petit ange en vous a soulevé son aile,

Vous vous êtes parlé ; le berceau blanc l’appelle,

Et son image rit dans les fleurs du rideau.Cet enfant sera doux, intelligent et beau,

Si chaque âme s’allume à l’âme maternelle,

Le cœur au feu du cœur et l’œil à la prunelle,

Comme un flambeau s’allume au toucher d’un flambeau.Ainsi chacun de nous porte son cher poème,

Chacun veut mettre au monde un double de soi-même,

Y déposer son nom, sa force et son amour.Le plus heureux poème est celui de la mère :

La mère sent Dieu même achever l’œuvre entière,

N’attend qu’un an sa gloire et n’en souffre qu’un jour !

Cela n’empêche pas bien entendu, bien au contraire même, des retours systématiques dans la fuite prônée par Leconte de Lisle, cette sorte de naturalisme poétique.

PLUIE

Il pleut. J’entends le bruit égal des eaux ;

Le feuillage, humble et que nul vent ne berce,

Se penche et brille en pleurant sous l’averse ;

Le deuil de l’air afflige les oiseaux.La bourbe monte et trouble la fontaine,

Et le sentier montre à nu ses cailloux.

Le sable fume, embaume et devient roux ;

L’onde à grands flots le sillonne et l’entraîne.Tout l’horizon n’est qu’un blême rideau ;

La vitre tinte et ruisselle de gouttes ;

Sur le pavé sonore et bleu des routes

Il saute et luit des étincelles d’eau.Le long d’un mur, un chien morne à leur piste,

Trottent, mouillés, de grands bœufs en retard ;

La terre est boue et le ciel est brouillard ;

L’homme s’ennuie : oh ! que la pluie est triste !

Notons qu’on ne saurait nier à Sully Prudhomme un vrai travail de fond ; le poème suivant est clairement une tentative de faire du Paul Verlaine, mais de manière plus accessible, plus populaire. Il y a ici quelque chose de très réussi.

Chanson de Mer

Ton sourire infini m’est cher

Comme le divin pli des ondes,

Et je te crains quand tu me grondes,

Comme la mer.L’azur de tes grands yeux m’est cher :

C’est un lointain que je regarde

Sans cesse et sans y prendre garde,

Un ciel de mer.Ton courage léger m’est cher :

C’est un souffle vif où ma vie

S’emplit d’aise et se fortifie,

L’air de la mer.Enfin ton être entier m’est cher,

Toujours nouveau, toujours le même ;

O ma Néréide, je t’aime

Comme la mer !

Ce qui est par contre fatiguant, voire épuisant, et qui a amené la disparition complète du Parnasse, c’est cette petite philosophie simpliste, à prétention à la fois minimaliste et morale, mais très faible finalement, qui ponctue la tonalité des poèmes, comme par exemple ici. Cela sonne finalement niais.

L’Océan

L’Océan blesse la pensée :

Par la fuite des horizons

Elle se sent plus offensée

Que par la borne des prisons ;Et les prisons dans leurs murailles

N’ont bruits de chaînes ni sanglots

Pareils au fracas de ferrailles

Que font dans les rochers les flots.Il faut tenir des mains de femme

Quand on rêve au bord de la mer ;

Alors les horreurs de la lame

Rendent chaque baiser plus cher ;Alors l’inévitable espace,

Dont l’attrait m’épuise aujourd’hui,

De l’esprit que sa grandeur passe,

Descend au cœur grand comme lui !Et là tout l’infini demeure,

Toute la mer et tout le ciel !

L’amour qu’on te jure à cette heure,

O femme, est immense, éternel.

Cela a comme conséquence de donner un côté forcé, trop artificiel. Les poèmes suivant, abordant les ouvriers et les paysans comme thèmes, ont le mérite d’oser voir la réalité, mais il y a une tentative d’esthétisation qui ne passe pas du tout.

Voici le premier.

Les Ouvriers

À Louis-Xavier de Ricard.

Sur un chemin qu’entoure le néant,

Dans des pays que nul verbe ne nomme,

Chaque astre, mû par des bras de géant,

Roule, poussé comme un roc par un homme.Terres sans nombre, étoiles et soleils,

Tous, prisonniers d’orbites infinies,

Rouges ou bleus, ténébreux ou vermeils,

Vont lourdement sous l’effort des Génies.On voit marcher en silence ces blocs.

Quels forts dompteurs, ô monstres, sont les vôtres !

Pas un ne bronche, et sans écarts ni chocs,

Ils tournent tous les uns autour des autres.Ils tournent tous ; un archange au milieu

Conduit, debout, les formidables rondes ;

Il crie, il frappe, et la comète en feu

N’est que l’éclair de son fouet sur les mondes !Il fait bondir les fainéants du ciel,

Il ne veut pas qu’un atome demeure ;

A sa main gauche un pendule éternel

Tombe et retombe, et sonne à chacun l’heure.Holà, Pollux ! où vas-tu, Procyon ?

Plus vite, Algol ! Aldébaran, prends garde !

Mercure, à toit Saturne, à l’action !

Dieu vous attend et Kepler vous regarde.Et les géants plissent leurs fronts chagrins ;

Désespérés, ils pleurent et gémissent

En se ruant de l’épaule et des reins ;

Les sphères fuient et les axes frémissent.A l’œuvre ! à l’œuvre ! ou gare le chaos !

Leur poids les tire au centre de l’espace,

Où l’inertie offre un lâche repos

A la matière éternellement lasse.Mesurez bien les printemps, les hivers,

L’égal retour des mois et des années :

Un seul retard changerait l’univers

Et briserait toutes les destinées.Alternez bien les ombres, les lueurs,

Pour ménager tous les yeux qui les goûtent…

Nul peuple, hélas ! ne songe à vos sueurs,

Au long travail que les matins vous coûtent.Chaque planète à la grâce du sort

Vit, sans bénir les soleils qui remontent ;

Une moitié trafique et l’autre dort,

Et sur demain les multitudes comptent !

Voici le second ; on remarquera l’opposition entre le pluriel pour les ouvriers et le singulier pour le paysan, pour refléter leur réalité immédiate dans le travail. On notera également que le poème est dédié au peintre François Millet. Le rapport avec le naturalisme est ici pleinement exprimé.

Paysan

À François Millet.

Que voit-on dans ce champ de pierres ?

Un paysan souffle, épuisé ;

Le hâle a brûlé ses paupières ;

Il se dresse, le dos brisé ;

Il a le regard de la bête

Qui, dételée enfin, s’arrête

Et flaire, en allongeant la tête,

Son vieux bât qu’elle a tant usé.La Misère, étreignant sa vie,

Le courbe à terre d’une main,

Et, fermant l’autre, le défie

D’en ôter, sans douleur, son pain.Il est la chose à face humaine

Qu’on voit à midi dans la plaine

Travailler, la peau sous la laine

Et les talons dans le sapin.Soyez riches sans trop de joie ;

Soyez savants, mais sans fierté :

L’heureux a cru choisir la voie

Où de doux fleuves l’ont porté.

On hérite d’un sang qu’on vante ;

On rencontre ce qu’on invente ;

Et je cherche avec épouvante

Les œuvres de ma liberté…Brave homme, le rire et les larmes

Sont mêlés par le sort distrait ;

Nous flottons tous, dans les alarmes,

Du vain espoir au vain regret.

Et, si ta vie est un supplice,

Nos lois ont un divin complice :

Fait-on le mal avec délice ?

Fait-on le bien comme on voudrait ?

Cette incapacité à, finalement, assumer une lecture matérialiste du monde, aboutit à une philosophie de l’individu. Il en ressort une certaine lecture quasi existentialiste, où l’esprit républicain bourgeois a encore besoin de la religion comme calmant à ses angoisses existentielles. Le poème suivant est un bon exemple de cela.

L’Ombre

À José-Maria de Heredia.Notre forme au soleil nous suit, marche, s’arrête,

Imite gauchement nos gestes et nos pas,

Regarde sans rien voir, écoute et n’entend pas,

Et doit ramper toujours quand nous levons la tête.A son ombre pareil, l’homme n’est ici-bas

Qu’un peu de nuit vivante, une forme inquiète

Qui voit sans pénétrer, sans inventer répète,

Et murmure au Destin : « Je te suis où tu vas. »Il n’est qu’une ombre d’ange, et l’ange n’est lui-même

Qu’un des derniers reflets tombés d’un front suprême ;

Et voilà comment l’homme est l’image de Dieu.Et loin de nous peut-être, en quelque étrange lieu,

Plus proche du néant par des chutes sans nombre,

L’ombre de l’ombre humaine existe, et fait de l’ombre.

L’incohérence de ce rapport entre optimisme républicain et moralisme religieux s’exprime parfaitement à travers les deux poèmes suivants. Le premier va dans le sens du moralisme religieux, dénonçant la suicide…

À un Désespéré

Tu veux toi-même ouvrir ta tombe :

Tu dis que sous ta lourde croix

Ton énergie enfin succombe ;

Tu souffres beaucoup, je te crois.Le souci des choses divines

Que jamais tes yeux ne verront

Tresse d’invisibles épines

Et les enfonce dans ton front.Tu répands ton enthousiasme

Et tu partages ton manteau ;

À ta vaillance le sarcasme

Attache un risible écriteau.Tu demandes à l’âpre étude

Le secret du bonheur humain,

Et les clous de l’ingratitude

Te sont plantés dans chaque main.Tu veux voler où vont tes rêves

Et forcer l’infini jaloux,

Et tu te sens, quand tu t’enlèves,

Aux deux pieds d’invisibles clous.Ta bouche abhorre le mensonge,

La poésie y fait son miel ;

Tu sens d’une invisible éponge

Monter le vinaigre et le fiel.Ton cœur timide aime en silence,

Il cherche un cœur sous la beauté ;

Tu sens d’une invisible lance

Le fer froid percer ton côté.Tu souffres d’un mal qui t’honore ;

Mais vois tes mains, tes pieds, ton flanc :

Tu n’es pas un vrai Christ encore,

On n’a pas fait couler ton sang ;Tu n’as pas arrosé la terre

De la plus chaude des sueurs ;

Tu n’es pas martyr volontaire,

Et c’est pour toi seul que tu meurs.

Le second en fait l’éloge, au nom de la toute puissante prétendue liberté, autonomie de la conscience !

Indépendance

Pour vivre indépendant et fort

Je me prépare au suicide ;

Sur l’heure et le lieu de ma mort

Je délibère et je décide.Mon cœur à son hardi désir

Tour à tour résiste et succombe :

J’éprouve un surhumain plaisir

A me balancer sur ma tombe.Je m’assieds le plus près du bord

Et m’y penche à perdre équilibre ;

Arbitre absolu de mon sort,

Je reste ou je pars. Je suis libre.Il est bon d’apprendre à mourir

Par volonté, non d’un coup traître :

Souffre-t-on, c’est qu’on veut souffir ;

Qui sait mourir n’a plus de maître.

Cela aboutit à un scepticisme absolument typiquement républicain bourgeois.

Toujours

Tu seras éternellement,

Qu’on te nomme esprit ou matière ;

Cette vie est un court moment

De l’existence tout entière.Prends une pierre et brise-la,

Prends les morceaux, mets-les en poudre :

La même pierre est toujours là,

Tu ne peux rien que la dissoudre ;Livre ton âme à des amours

Qui la brisent et l’exténuent :

Elle demeure, elle est toujours,

Il n’est point de maux qui la tuent.En te perçant le cœur tu fuis ;

Mais l’assassin reste : c’est elle,

Obstinée à crier : « Je suis ! »

Et cruellement immortelle.D’un ciel rêvé toujours banni,

Cloué par l’étude au mystère,

Sans but ni halte, à l’infini

Tu traîneras de terre en terre.Tu ne peux mourir qu’un moment,

Un fouet voltige sur ton somme…

Oh ! penser éternellement !

Je suis épouvanté d’être homme.

Sully Prudhomme mérite donc clairement d’être connu pour qui veut saisir l’époque républicaine bourgeoise de la fin du XIXe siècle ; il est même incontournable pour bien cerner tout un certain esprit français.