Si le Parti Communiste a été amené aussi aisément dans les bras du jauressisme, ce n’est pas seulement pour des raisons d’incompréhension du matérialisme dialectique. François de La Rocque est, en fait, peut-être le seul en France à avoir compris ce qu’est le léninisme, et il était contre. Sa dynamique vise clairement, comme le national-socialisme allemand, à siphonner le développement d’un Parti Communiste s’établissant dans l’Histoire de son pays, impulsant des positionnements idéologiques et culturels révolutionnaire.

François de La Rocque a compris qu’il s’agissait d’une guerre de positions et le Parti Communiste s’est aperçu qu’il était en retard dans ce processus. C’est la raison pour laquelle il s’est précipité aussi facilement dans le républicanisme, tentant de lancer un mouvement Croix de Feu inversé.

Le Parti Communiste a compris ce qu’a fait François de La Rocque, mais il inverse seulement son positionnement, sans comprendre que François de La Rocque avait déjà en tête, initialement, d’inverser le Parti Communiste.

De cette erreur de mise en perspective – les Croix de Feu étant compris comme un simple concurrent démagogique, au lieu de voir l’aspect d’opposition en termes de positionnement dans la matrice même du mouvement – découle le discours républicaniste.

Voici également, dans son intégralité, un document de novembre 1935, écrit par Marcel Cachin, consistant en une Lettre [de réponse] à un Volontaire National, et intitulé Français ! Ne voulez-vous pas comme nous une France libre, une France fraternelle, une France forte, une France pacifique ?.

On y voit comment le Parti Communiste tente d’attirer les jeunes organisés dans les Croix de Feu, sans comprendre qu’à la base, l’objectif de François de La Rocque était justement déjà de faire un anti-Parti, une anti-révolution, et pas seulement un mouvement contre-révolutionnaire, suivant en quelque sorte l’adage comme quoi pour que rien ne change, tout doit changer.

« Cher Camarade,

J’ai lu votre lettre avec le plus vif intérêt. Je n’ai que trop compris ce qu’il y a de légitime dans le cri d’angoisse que vous poussez, ce qu’il y a de profondément humain dans la soif de justice qui vous dresse contre une société d’oppression et de misère et qui hélas : vous a fait prendre le programme « Croix de Feu » pour un programme de bien-être et de liberté.

Aussi ai-je l’intention de vous parler comme on parle à une personne loyale et sympathique qu’on a le devoir de persuader. J’ajouterai même que mes cheveux blancs m’autorisent à répondre paternellement, si vous me le permettez, aux questions que vous me posez dans votre lettre.

Si je traduis bien votre pensée, il y a, à l’origine de votre enrôlement dans les « Volontaires nationaux », le désir ardent de mettre un terme aux divisions qui déchirent notre pays, qui l’affaiblissent et le diminuent au regard des autres nations.

Vous avez cent fois raison ! Vos préoccupations sont celles des communistes, qui travaillent de leur mieux à réconcilier le peuple avec lui-même.

Mais si l’union tant désirée par vous et par nous ne se réalise point, à qui donc la faute ? C’est la question qui est au centre de tout. Et voici notre réponse, à nous, communistes :

Si la France est divisée, c’est qu’il y a, en France, une poignée de privilégiés qui, hier, bénéficièrent scandaleusement des malheurs publics et de la guerre, qui continuent à en bénéficier encore et qui, par-dessus tout, veulent que cela dure.

Ceux qui, pendant la grande tourmente de 1914 à 1918 encaissèrent d’énormes bénéfices de guerre, tandis que le peuple douloureux luttait, souffrait et mourait dans les tranchées, ont fait de leurs privilèges une sorte de barrière partageant la France en deux camps.

Ces mêmes bénéficiaires des malheurs de la Patrie ont continué à s’enrichir durant la paix, cependant que les hommes qui avaient frôlé la mort pendant la guerre, n’ont eu, le plus souvent hélas, que la gêne ou la misère en partage.

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde qui, au milieu de l’abondance de produits de toutes sortes, ne donne que privations et dénuement aux multitudes humaines. Et ceux qui ont été les bénéfi-ciaires de la période de prospérité, veulent aujourd’hui faire payer les frais de la crise à ceux qui furent victimes hier, qui le sont encore aujourd’hui et qui, dans le désarroi des temps présents, se posent la question suivante : Est-ce que ça va finir ?

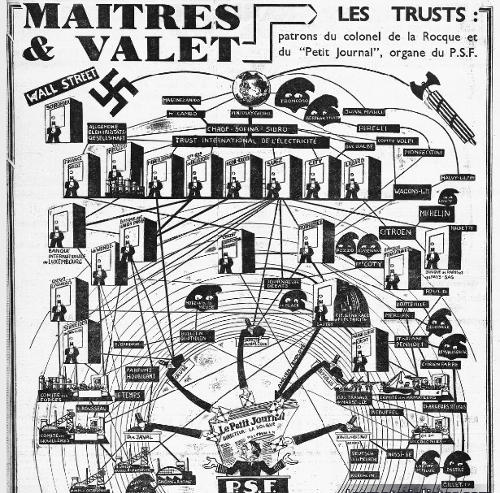

Deux cents familles de profiteurs rançonnent le Pays

Deux cents familles privilégiées s’enrichissent des malheurs du pays, dressent les Français les uns contre les autres, spéculent avec les oligarchies financières internationales et ne pensent qu’à une seule chose : leur profit.

Ces deux cents familles se rient des lois, les tournent à leur guise et pressurent le citoyen qui reste désarmé devant l’injustice quotidienne dont il est victime.

Ces deux cents familles dominent l’État avec leurs comités secrets de magnats de l’acier, de l’électricité, du charbon, des banques, des assurances, de la terre, etc.

Ces deux cents familles maintiennent des millions d’hommes dans la servitude de la misère, dans l’humiliation du chômage et sous la menace constante d’un congédiement.

Ces deux cents familles maintiennent, au bénéfice d’une oligarchie, la lutte de tous contre tous, l’opposition des intérêts et la guerre des classes.

Les voilà, ceux qui divisent le peuple ! Les voilà ceux dont la néfaste domination est faite de la désunion de la France !

Et ces deux cents familles déchirent le pays, excitent les petites gens pour ne pas laisser toucher à leurs privilèges. Le budget de l’État en déficit, que leur importe ? Que leur importe la misère sans cesse plus grande de millions de Français !

Ce qui compte, pour ces deux cents familles, c’est le profit auquel elles ne veulent pas laisser toucher. Et c’est à cause de cela que les pauvres sont pressurés, que les classes moyennes sont dépouillées et dépossédées.

L’égoïsme des riches, cause des malheurs publics

C’est à cause de l’égoïsme des riches qu’on ne peut pas entreprendre la réalisation d’us vaste programme de grands travaux qui donnerait du travail aux chômeurs et ranimerait l’activité économique du pays.

C’est à cause de l’égoïsme des riches que l’on applique la politique stupide des décrets-lois, laquelle enlève des clients aux commerçants et des acheteurs aux paysans en restreignant le pouvoir d’achat du peuple.

C’est à cause de l’égoïsme des riches que le désordre économique prend des proportions sans cesse plus considérables que la disproportion grandit entre la consommation et la production, que le chômage s’étend, que les faillites et les saisies se multiplient.

C’est à cause de l’égoïsme des riches que la propriété de ceux qui peinent durant toute leur existence est attaquée et menacée de ruine définitive par les monopoles, les trusts, les usiniers et les spéculateurs.

Les riches ne veulent pas payer ; et c’est pour cela qu’il est impossible de mettre un peu d’ordre dans les affaires du puys et de soulager les malheureux.

Les riches d’aujourd’hui constituent une véritable féodalité financière avec ses Rothschild, ses de Wendel, ses Tinardon, ses Mercier, ses Dreyfus, ses Say, ses Lebaudy, ses Darblay, ses Poulenc, ses Voguë, ses Finaly, ses banquiers et ses financiers.

Tout comme les féodaux d’autrefois, ils veulent assujettir le peuple.

Vous êtes contre cette féodalité financière moderne, qui ruine la patrie et spécule avec les for-bans internationaux. Mais peut-être n’avez-vous pas songé aux libéralités distribuées par millions par ces magnats aux rédacteurs de la grande presse et à certains dirigeants des Ligues qui prétendent à reformer l’État.

Convenez avec moi, cher camarade, que ce ne sont pas les bénéficiaires de ces libéralités qui sont qualifiés pour parler de désintéressement, de moralité, de vertu et de lutte au profit des petits.

Et pourtant, certains de ces hommes essayent de jeter la pierre aux partis et de les représenter tous comme un ramassis de coquins.

Sans doute, certains partis ont-ils été plus ou moins atteints par la boue des récents scandales. Mais parmi les personnages les plus compromis dans des affaires plus ou moins troubles, il n’y a pas que des hommes de gauche, comme le prétendent vos chefs, il y en a eu aussi à droite et parmi ceux-ci, a me sera bien permis de citer M. André TARDIEU, dont le nom est, à lui seul, un programme.

Ceux qui peuvent parler de propreté

Nous pouvons, nous, communistes, parler de ces choses, avec une grande sérénité d’esprit parce que ni de loin, ni de près, le Parti n’a été mêlé à de pareilles histoires.

On parle parfois dans vos milieux des politiciens de gauche enrichis qu’on appelle des « damnés de la terre ».

Celui qui vous écrit a été fort souvent présenté comme un homme richissime et pourtant tous ceux qui connaissent ma vie savent qu’elle fut et qu’elle reste modeste et inattaquable.

Et d’ailleurs, s’il m’était possible d’entrer dans le détail, que d’exemples ne pourrais-je pas citer de communistes aussi héroïques et combatifs qu’ils sont pauvres et dont la foi ardente et désintéressée en l’avenir de l’humanité ne peut être comparée qu’à la foi qui animait les premiers chrétiens.

Un nous a beaucoup calomniés, on a déformé à souhait nos conceptions, mais j’espère que ma lettre aura au moins pour résultat de vous inciter à mieux nous connaître et à confronter notre point de vue avec celui de nos adversaires.

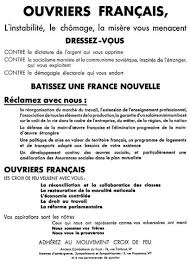

Le grand but historique que nous poursuivons est de donner le pouvoir aux travailleurs : de mettre fin à la domination du capital, d’aboutir par là à la disparition des classes et, par conséquent, à la disparition de la lutte des classes. Dès aujourd’hui même, nous faisons tout pour que s’effectue la véritable réconciliation française, celle de tous les hommes et femmes qui travaillent, qui pensent et qui espèrent.

Seules, deux cents grandes familles privilégiées et accapareuses de l’essentiel de la fortune nationale ont intérêt à ce que cette réconciliation ne se réalise pas. Seules ces deux cents familles et ceux qui les suivent, sont responsables des divisions lamentables dont notre pays que nous aimons donne le navrant spectacle.

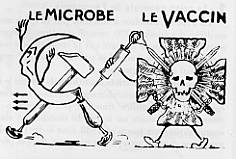

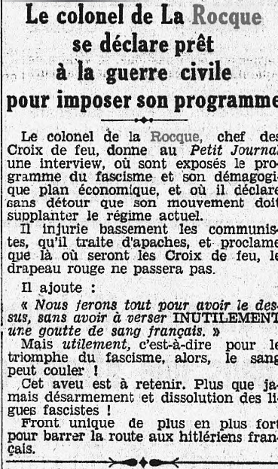

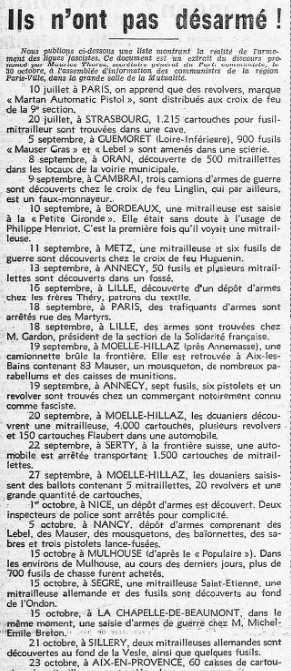

Seules ces deux cents familles se réjouissent à la pensée que des Français s’arment contre d’autres Français. Et, à ce propos, vous n’êtes pas sans connaître toutes les récentes découvertes d’armes, précisément chez des hommes appartenant aux « Croix de Feu », ce qui semblerait indiquer qu’à des membres ordinaires de son groupement, M. de François de La Rocque a constitué une sorte de société secrète à l’intérieur même des « Croix de Feu ». Tout cela sent la guerre civile. Tout cela montre que délibéré-ment, des hommes songent à répandre le sang français.

Il faut que ça change

Chaque citoyen français pense, au fond de son cœur, que ça ne peul plus durer. Vous dites vous-même : « Il faut que ça change ».

Oui, il le faut. Il faut que tout le peuple s’unisse, pour faire payer les deux cents familles, pour leur faire restituer ce qu’elles ont dérobé à la nation par leurs accaparements.

C’est pour ce but que nous, communistes, nous demandons un prélèvement progressif sur les grosses fortunes au-dessus de 500.000 francs.

C’est pour ce but que nous proposons l’établissement de l’impôt unique et progressif sur le revenu.

Il serait ainsi possible d’assainir la situation financière du pays, de réduire le chômage, de payer des salaires permettant de vivre, de protéger la famille, que les bas salaires, le chômage et la misère disloquent, et d’assurer à notre pays que nous aimons, un magnifique rayonnement.

C’est seulement dans la mesure où nous serons tous unis pour imposer nos volontés aux grandes puissances d’argent que nous épargnerons à la France la guerre civile dont l’Allemagne d’Hitler, avec ses persécutions religieuses et ses contraintes brutales, nous donne le sinistre tableau.

Notre pays a connu des périodes de grandeur. Personne parmi nous ne contestera l’éclat de la France des trois derniers siècles avec sa pléiade de philosophes, d’écrivains, de poètes et d’artistes. Et personne non plus ne saurait oublier la grandeur de la France de la Révolution, qui porta aux peuples la liberté et jeta bas une monarchie gangrenée de compromis et de trahisons.

Comme nous, vous êtes fier, j’en suis sûr, de ces soldats de l’An II dont les drapeaux tricolores furent victorieux q Valmy et dont le courage vint à bout des traîtres de Coblentz, luttant contre la France avec l’ennemi.

Et ne voulez-vous pas, comme nous, UNE FRANCE LIBRE sur qui ne pèsera plus l’esclavage financier ?

Ne voulez-vous pas, comme nous, UNE FRANCE FRATERNELLE où chacun pourra travailler et manger à sa faim ?

Ne voulez-vous pas, comme nous, UNE FRANCE FORTE de la conscience qu’aura le peuple de son union et de la nécessité de la maintenir envers et contre tous?

Ne voulez-vous pas, comme nous, UNE FRANCE PACIFISTE travaillant à l’union des peuples pour la paix ?

Sachez-le bien, nous voulons cela du fond de notre âme, du meilleur de notre énergie tendue et prête au sacrifice.

Nous ne connaissons pas d’ennemis dans le peuple de France

Nous ne combattons que les abus et ceux qui en vivent, ceux qui, obéissant aux ordres des deux cents familles, lancent des mots d’ordre et de haine et de division.

La politique de division des forces populaires de France c’est celle qui fait le jeu d’Hitler et de Mussolini, se préparant à incendier le monde, c’est celle que poursuit un politicien comme Laval, qui a fait subir à notre pays les pires humiliations, c’est celle qui fait le jeu de la monarchie dont M. le comte de François de La Rocque se garde bien de condamner et de combattre les desseins.

Si M. de François de La Rocque voulait le bien du peuple, il condamnerait les grandes puissances d’argent qui pressurent le peuple en même temps qu’elles lui accordent leur appui ; il serait avec les travailleurs contre les décrets-lois ; il serait avec les paysans contre les féodaux modernes et contre un Tardieu qui les insulte. Mais, à la vérité, le chef des « Croix de Feu », dont le frère est au service du prétendant du trône de France, défend les intérêts d’une caste et non ceux du pays.

Quant à nous, voués au service du pays, nous sommes le grand rappel de l’énergie populaire pour la lutte décisive en faveur de ceux qui créent la vie contre ceux qui sèment la ruine et la mort.

Jeune camarade, sachant maintenant ce que nous voulons, puissiez-vous voir au-delà des for-mules mensongères, qu’on lance contre nous, la grande vérité libératrice que le communisme porte en lui.

Puissiez-vous, vous, partisan de l’union, ne pas suivre ceux qui divisent le peuple. Je le souhaite pour Tous et pour des milliers de vos pareils, je le souhaite pour la France, dont les fils doivent rester fidèles aux leçons du passé. Je le souhaite aussi pour l’avenir de l’humanité qui, si les puissances de barbarie triomphaient, pourrait connaître la nuit noire d’un nouveau moyen-Age.

Mais le vieux que je suis espère, pour vous qui vivrez cela, un tout autre destin. Car c’est par-ce que j’ai foi dans la libération humaine que, depuis 45 ans, je me suis donné à la cause immortelle des travailleurs. Recevez mes salutations.

Marcel Cachin »