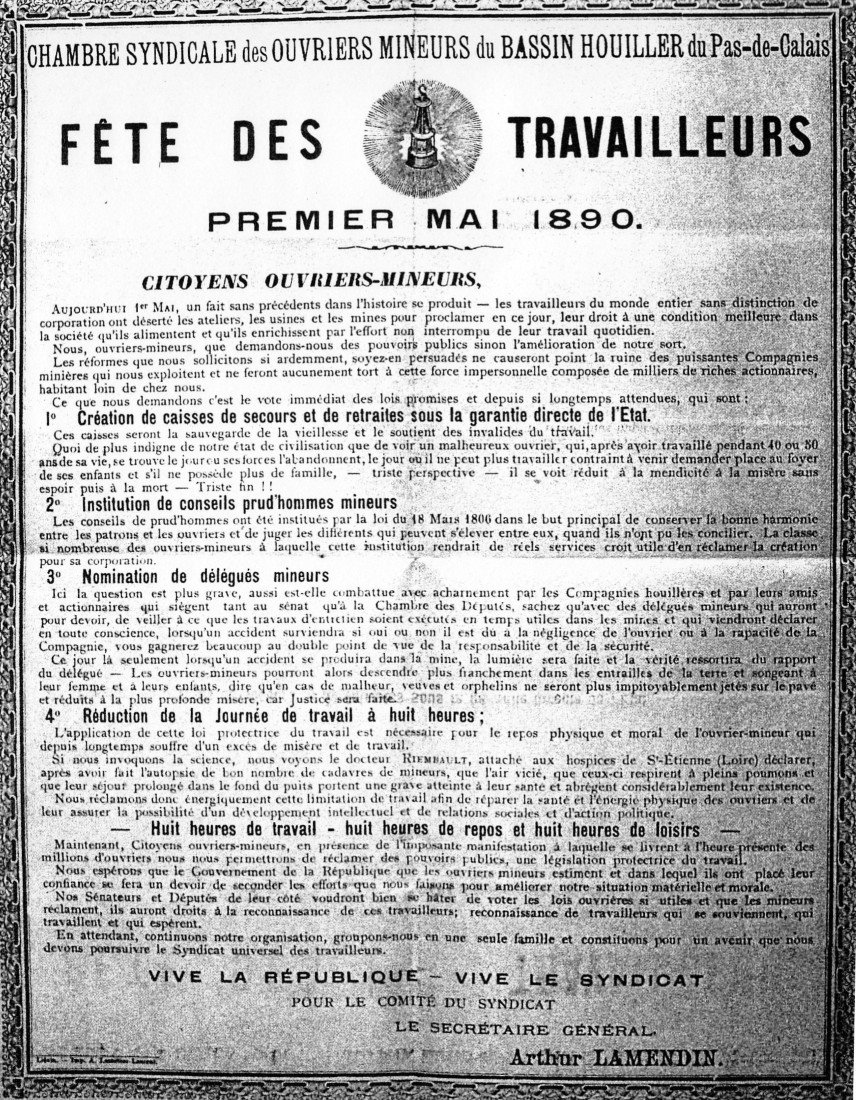

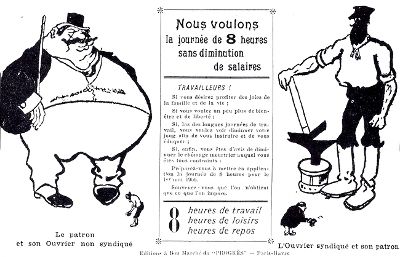

La grande mobilisation de la CGT dans un esprit d’action directe est en faveur de la journée de huit heures.

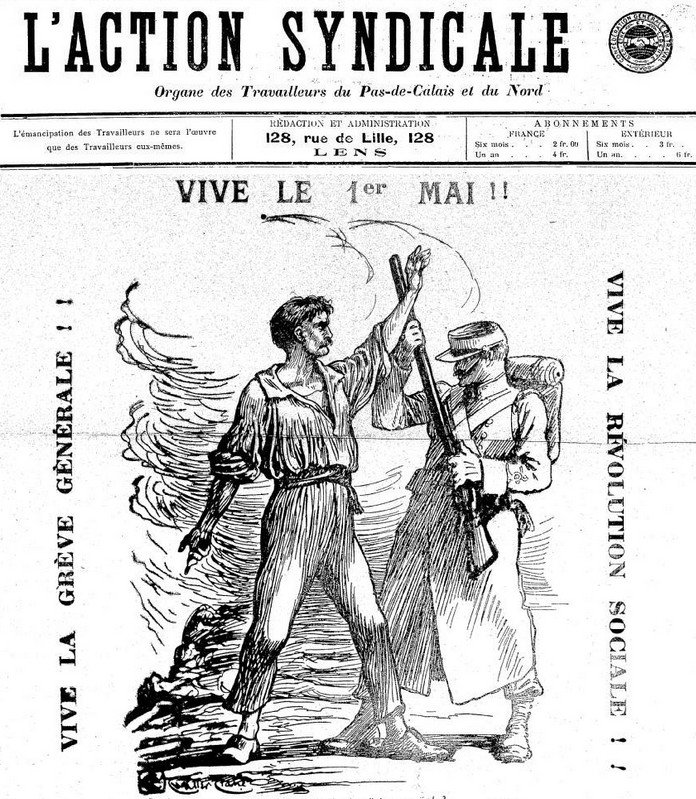

Reprenant le principe de la manifestation du premier mai à la social-démocratie, la CGT compte en faire une démonstration de force en 1906.

A partir de cette date, les travailleurs sont censés arrêter de travailler à la huitième heure.

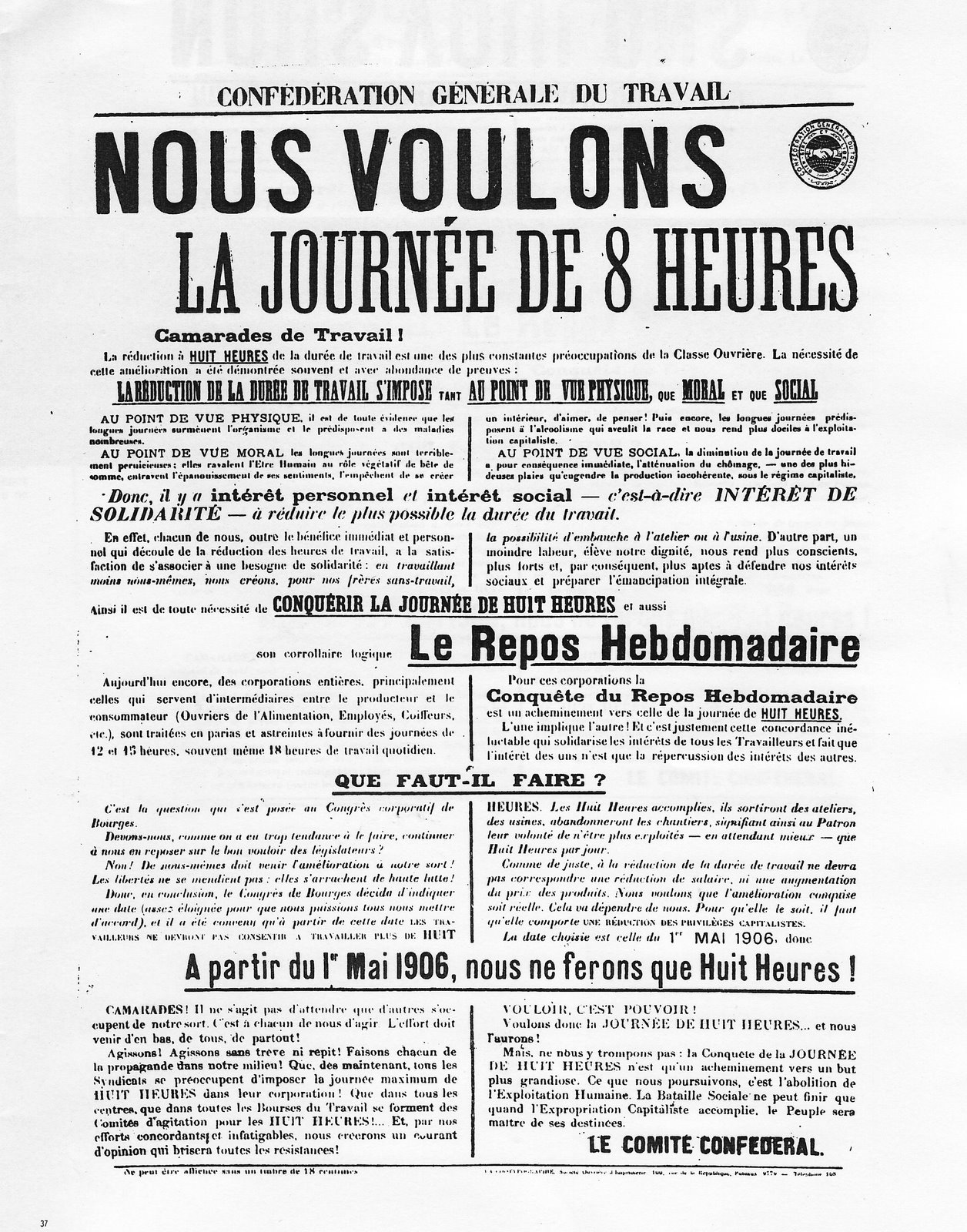

Dès 1905, le processus de propagande intense est en cours ; le texte suivant fut diffusé par affiche à cent mille exemplaires :

« Nous voulons la journée de huit heures.

La réduction de la journée de travail s’impose, tant au point de vue physique que moral et social. Il y a intérêt personnel et intérêt social – c’est-à-dire intérêt de solidarité – à réduire le plus possible la durée du travail.

Que faut-il faire ?

Devons-nous, comme on a eu trop tendance à le faire, continuer à nous en reposer sur le bon vouloir des législateurs ?

Non !

De nous-mêmes doit venir, l’amélioration de notre sort !

Les libertés ne se mendient pas : elles s’arrachent de haute lutte !

Vouloir, c’est pouvoir.

Voulons donc la journée de huit heures et nous l’aurons ! »

À partir du 1er mai 1906 nous ne travaillerons que 8 heures par jour

La CGT compte alors 2 400 syndicats pour 203 000 adhérents, soit le double de 1902 ; elle est ultra-minoritaire chez les travailleurs (4-5% seulement), mais elle a atteint une masse suffisante pour chercher à jouer la minorité agissante.

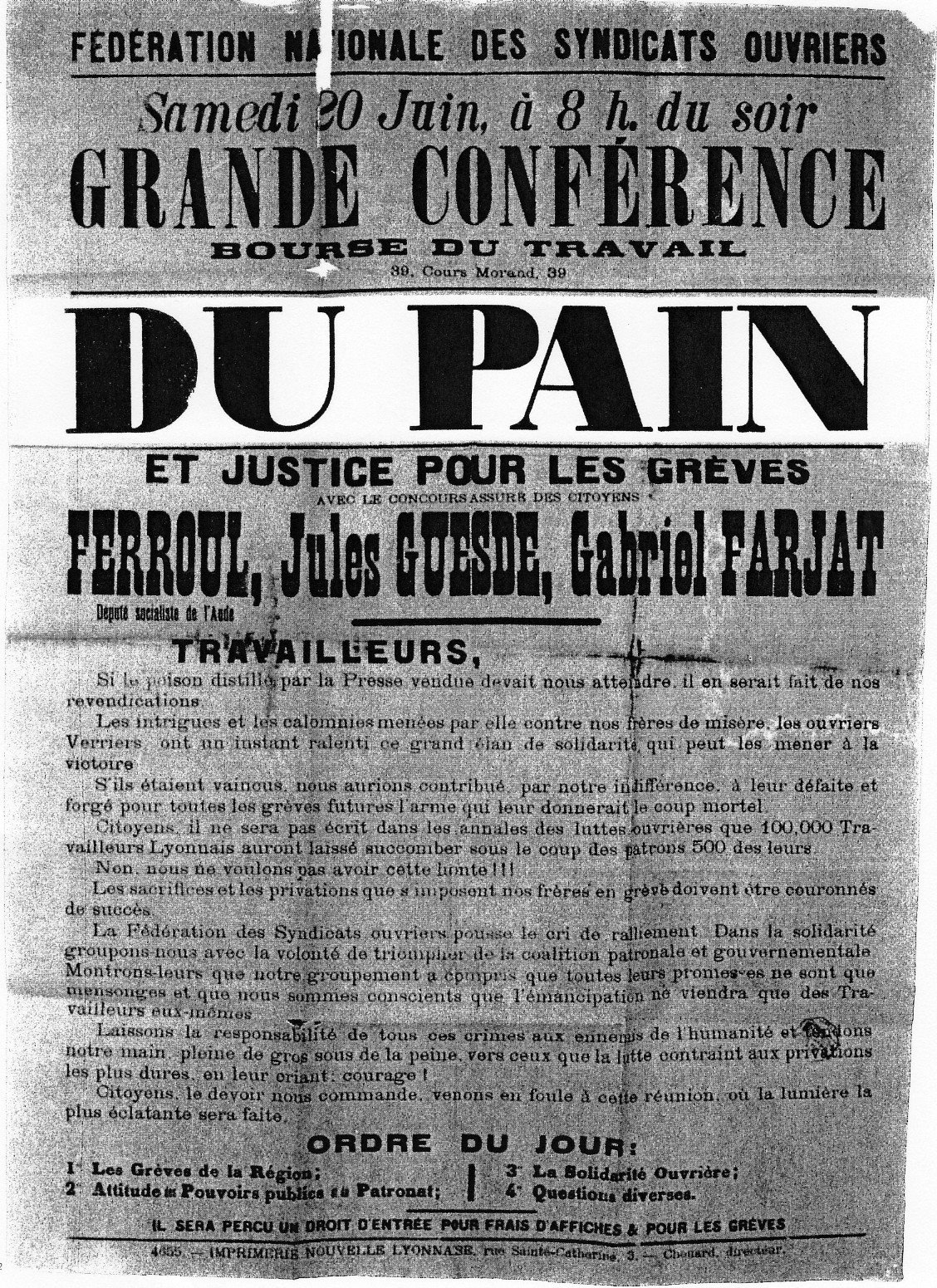

La catastrophe de la mine de Courrières le 10 mars 1906, faisant 1200 morts chez les mineurs, provoque alors une grande tension, 40 000 mineurs faisant grève avec également des affrontements dans la foulée.

En avril, les grévistes sont 200 000 dans la métallurgie, le livre, le bâtiment, l’ameublement, la voiture.

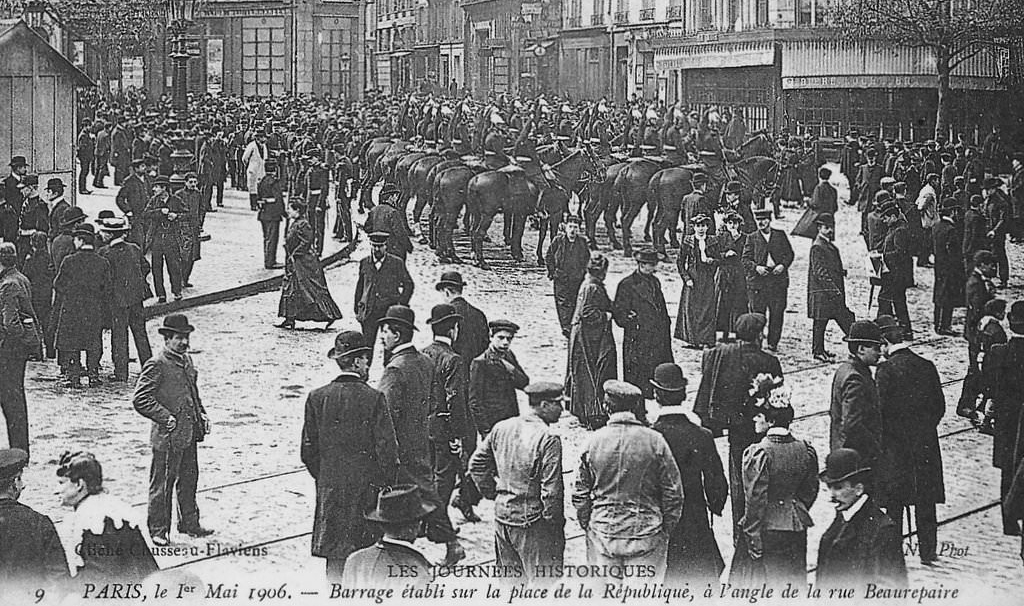

Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de l’Intérieur, fait alors en sorte d’écraser la manifestation du premier mai.

La police et l’armée sont présente dans tout Paris, avec 800 arrestations, de nombreux blessés, voire même des morts.

Auparavant, il avait fait perquisitionner les locaux de la CGT, fait arrêter le secrétaire général et le trésorier.

Si les manifestations ont également eu lieu dans le Nord, ainsi qu’à Bordeaux, Brest, Toulon notamment, il faut attendre quelques jours toutefois pour qu’une nouvelle vague de grève resurgisse, avec 200 000 grévistes à Paris et un mouvement à Lyon.

L’initiative s’enlise finalement rapidement, laissant la CGT avec la fierté d’avoir lancé un mouvement d’ampleur, mais sans le succès escompté.

Cela suffit néanmoins à maintenir l’option autocentrée initiale.

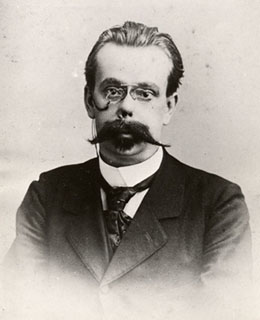

Lorsque, après cet épisode, le guesdiste Victor Renard proposa, au congrès d’Amiens en octobre 1906, que la CGT s’ouvre aux socialistes, sa motion fut littéralement écrasée, par 736 voix contre 34, avec 37 abstentions.

Ce sont donc les forces anarchistes qui prédominent à la CGT, avec une opposition réformiste ; au même congrès, la motion antimilitariste et antipatriotique est votée par 488 voix contre 310 avec 49 abstentions.

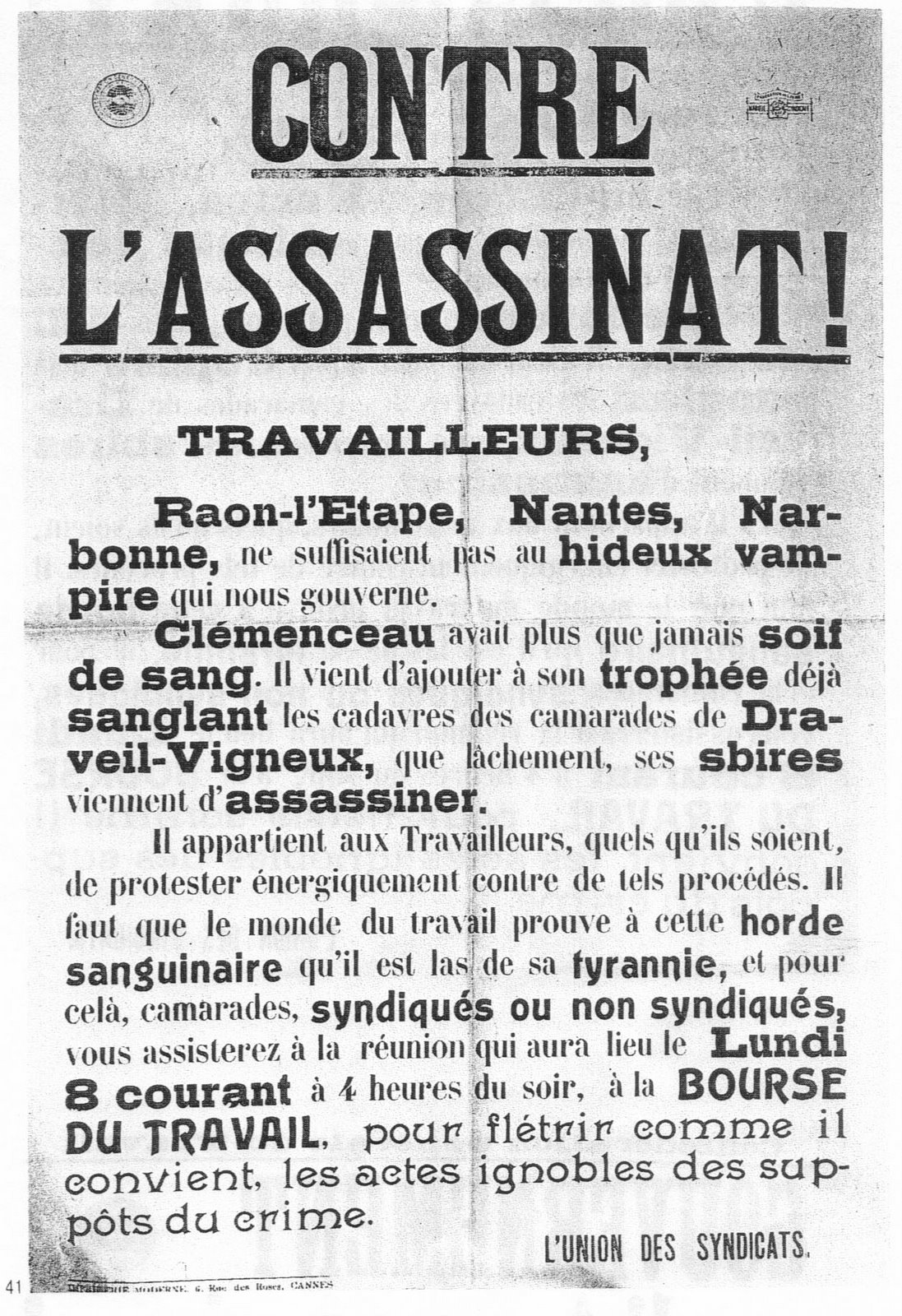

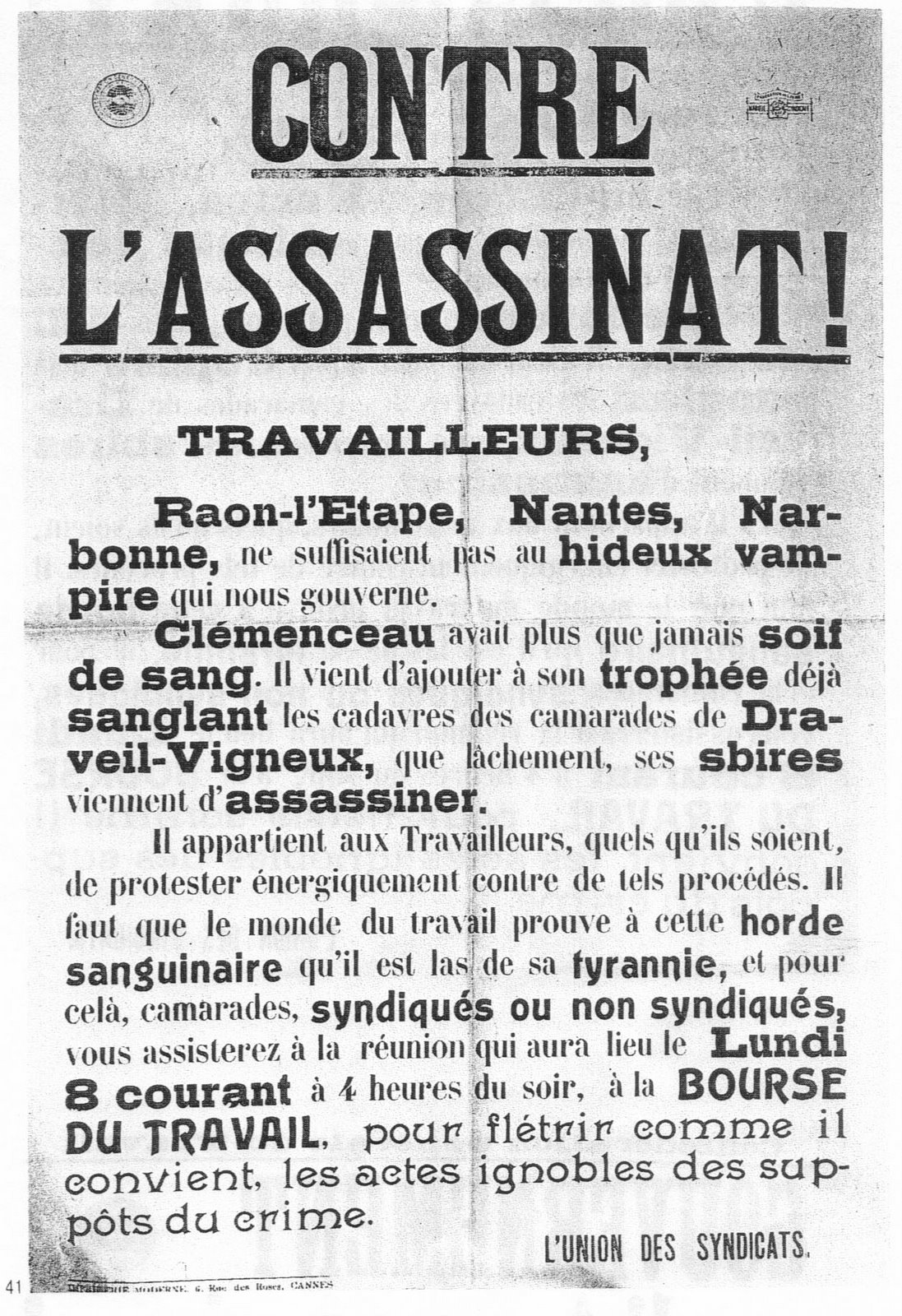

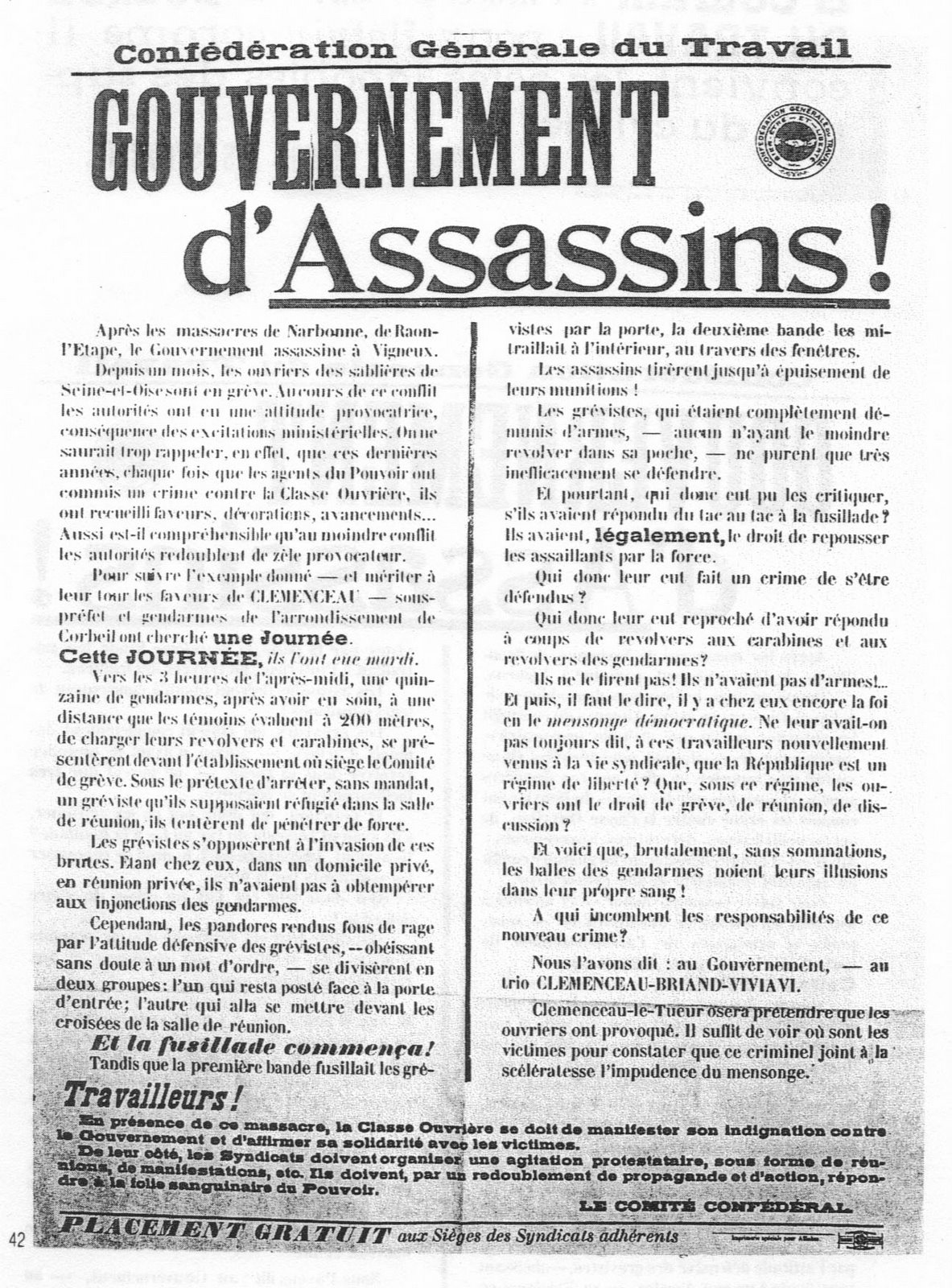

Georges Clemenceau prolonge alors la répression à l’occasion d’une séquence marquante.

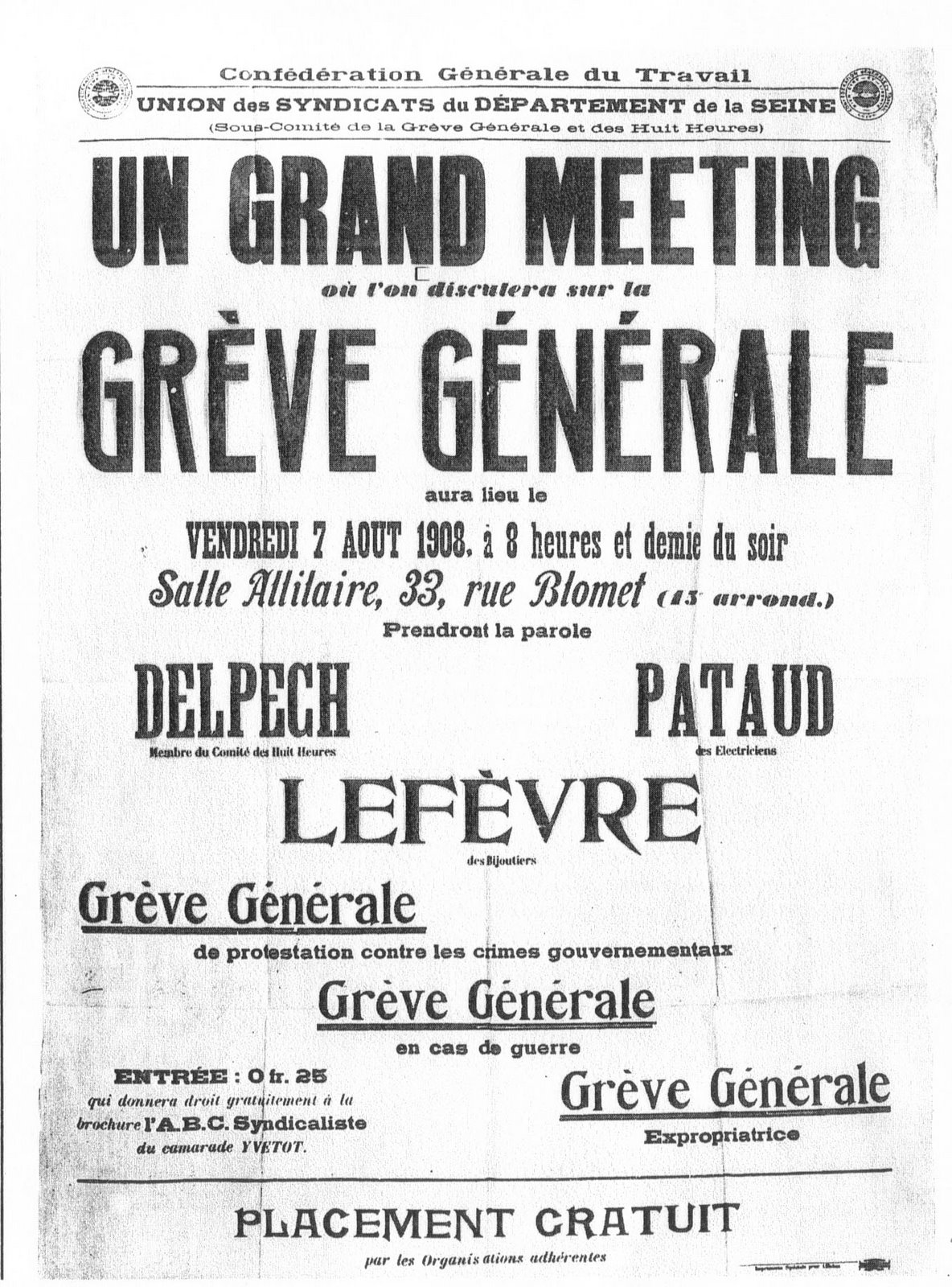

En mai-juillet 1908 se tient à Draveil un mouvement grève de terrassiers, que les patrons tentent de casser avec des « jaunes ».

La tension monte et la police tue deux grévistes, puis encore deux autres à bout portant dans une salle de permanence syndicaliste remplie de gens.

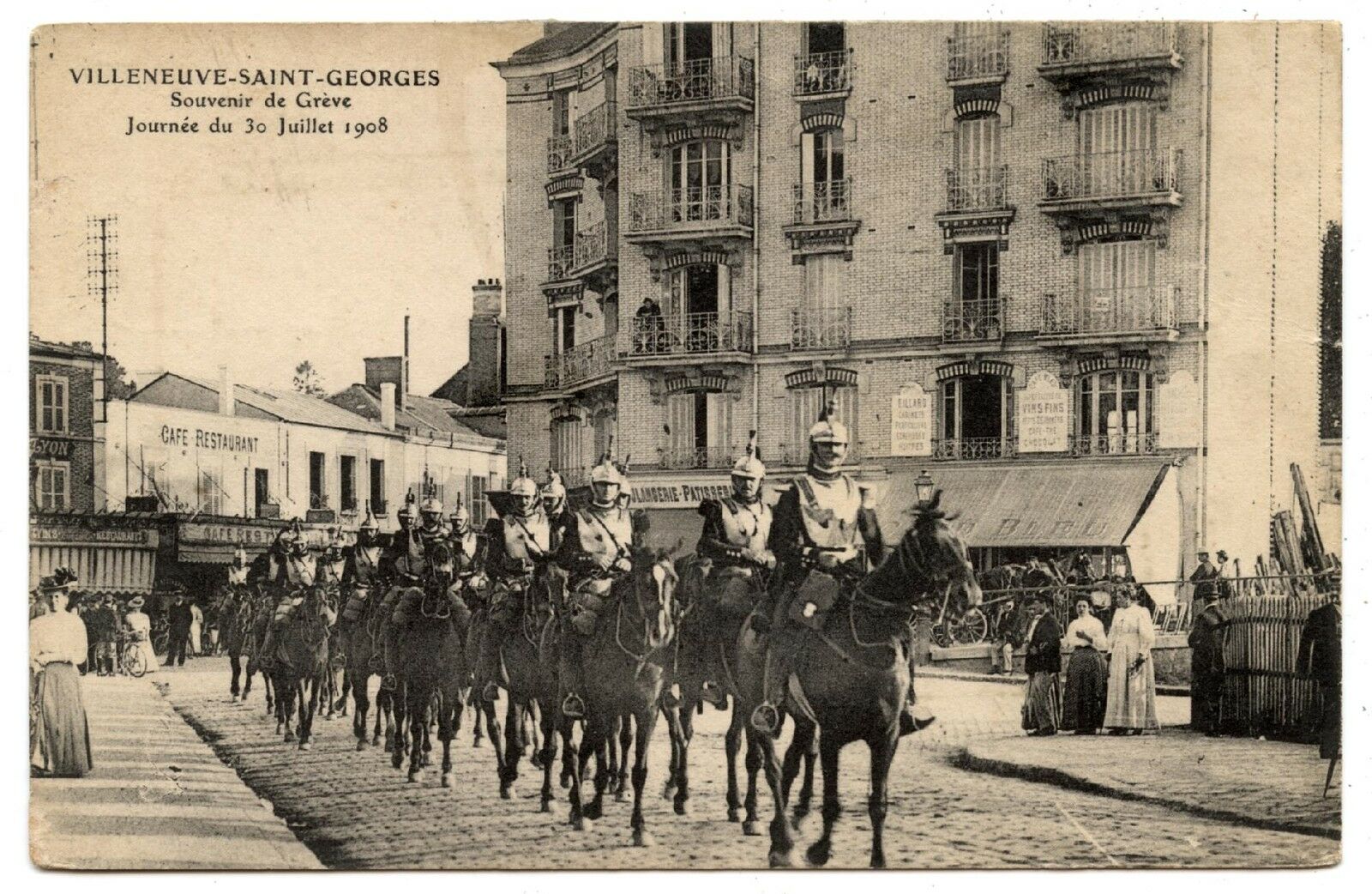

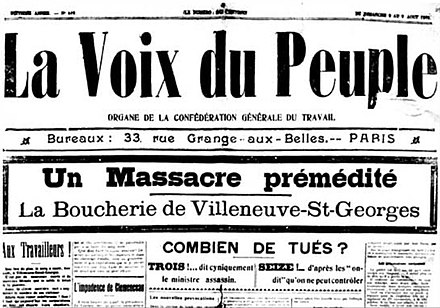

L’ensemble de la séquence va alors amener 667 ouvriers à être blessés et 20 à être tués, 4 l’étant (et 200 blessés) à Villeneuve-Saint-Georges le 30 juillet 1908, lors d’affrontements de plusieurs centaines d’ouvriers avec plusieurs régiments de cavalerie.

C’était le point culminant d’une fuite en avant dans « l’action directe » de la CGT, avec en sous-main l’action de l’agent provocateur Lucien Métivier, agissant directement sur les ordres de Georges Clemenceau pour mettre de l’huile suur le feu.

Le gouvernement en profita pour arrêter 31 dirigeants de la CGT ; l’appel de la CGT à la grève générale pour le 3 août fut dans un tel contexte une défaite.

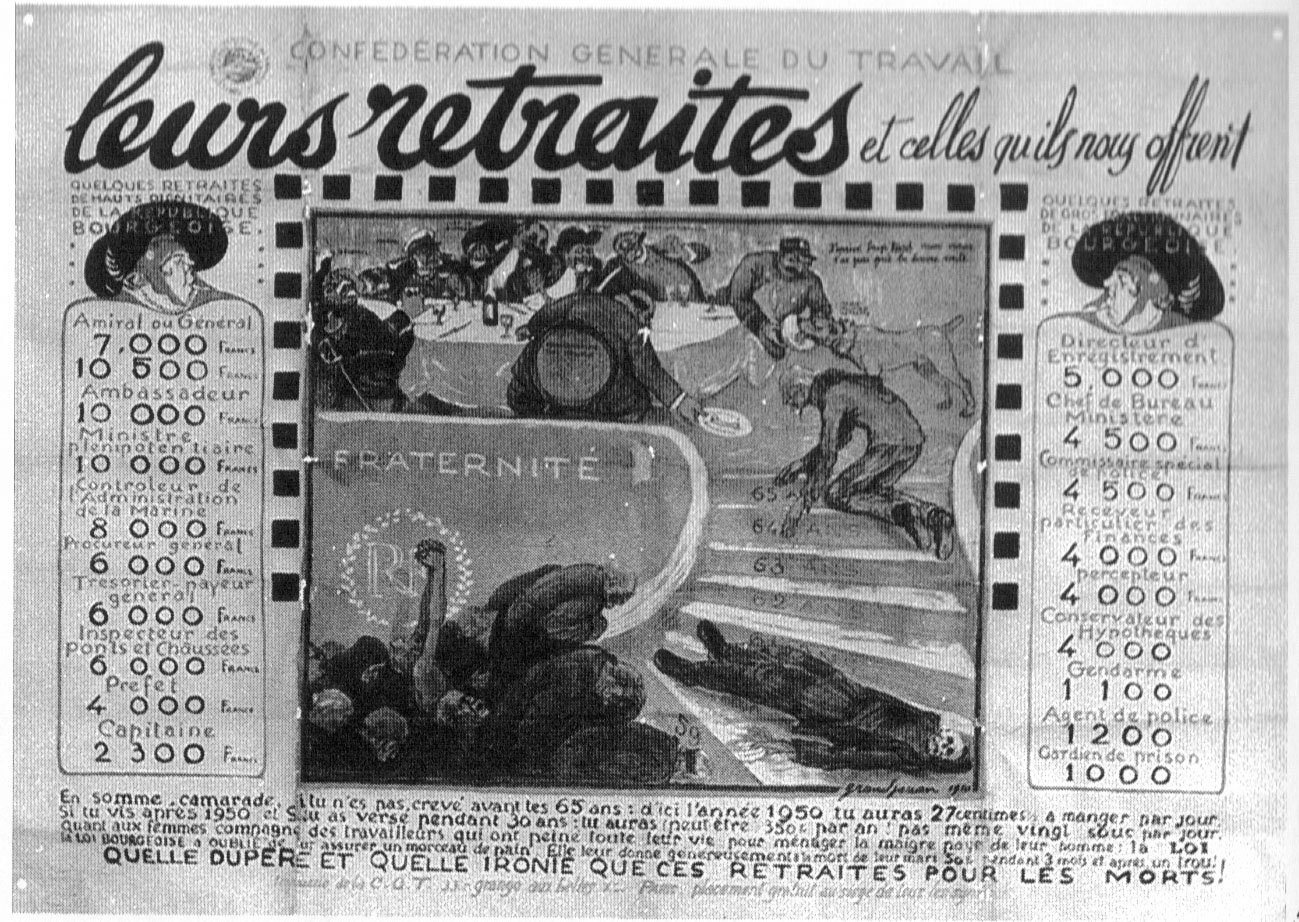

Le gouvernement fit en sorte que le patronat lâche un peu de lest pour que le travail reprenne, avant d’annoncer une amnistie au début de l’année 1909.

Il faut noter ici le rôle d’Aristide Briand, ancienne figure syndicaliste révolutionnaire devenu ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes de Georges Clemenceau.

C’était une défaite pour la CGT et en conséquence, à son congrès de Marseille en octobre 1908, les réformistes prennent le dessus aisément en l’absence des dirigeants syndicalistes révolutionnaires et dans l’atmosphère de défaite.

=>Retour au dossier sur

la CGT de la période syndicaliste révolutionnaire (1895-1914)