[Mars 1970.]

INTRODUCTION

Les très violentes attaques de l’ennemi contre

nous, qui se développent rapidement, et systématiquement,

témoignent clairement d’un tournant dans l’histoire de la Gauche

Prolétarienne.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Au fond, la lutte très sévère que nous avons menée contre les liquidateurs du mouvement de masse, de l’espoir né en mai 68 (an I de la nouvelle résistance populaire), cette lutte-là, qui nous a formés et forgés, commence depuis la rentrée prolétarienne de 69 à donner ses fruits.

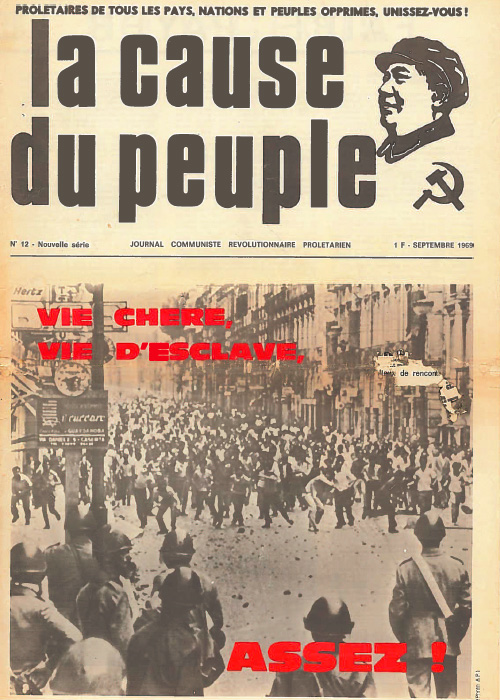

Un « nouveau sentiment » se répand dans le peuple : celui de la lutte directe contre les oppresseurs ; une pratique nouvelle des masses s’impose : la lutte populaire, violente, de partisans.

Que l’on se souvienne des premiers temps : nous étions encerclés, déjà, calomniés, déjà, nous étions une petite poignée. Nous avons grandi, parce que nous nous sommes battus, parce que nous avons eu confiance dans l’intelligence du prolétariat, parce que nous avons fermement adhéré à la grande vérité de notre temps : le pouvoir est au bout du fusil.

Et aujourd’hui, nous sommes plus forts et nous voyons plus clair.

Nous n’hésitons plus à nous jeter dans le monde où l’on souffre et où se battre est une nécessité, où l’on se bat pour que naisse une paix juste, la paix dans la liberté pour l’immense majorité, pour le peuple ; c’est là le premier fruit de la politique dégagée en octobre.

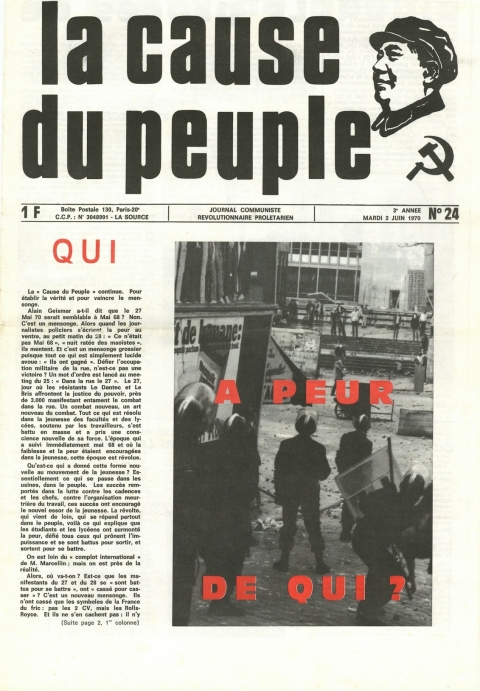

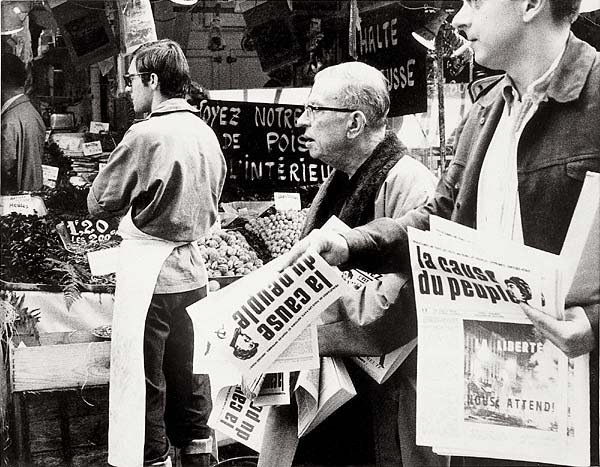

Et nous sommes mieux organisés : notre journal,

le journal des ouvriers en colère est plus acéré, son caractère

prolétarien s’est affirmé et sa diffusion dans les masses est

engagée. Un recul net des positions non prolétariennes dans le

domaine du style de pensée, de langage, de travail et de vie est

incontestable.

Ce sont là d’autres succès d’octobre. Il

y a donc eu des victoires au cours du mouvement de réforme commencé

en octobre.

Notre présence dans les masses en est renforcée,

le soutien populaire est plus grand et dans certaines grandes usines

le sol commence à trembler sous les pieds des patrons et de la

police syndicale. En un mot les premiers francs-tireurs prolétariens

de la guerre de classe commencent à frapper.

Voilà

pourquoi l’ennemi a commencé à nous attaquer avec une extrême

violence.

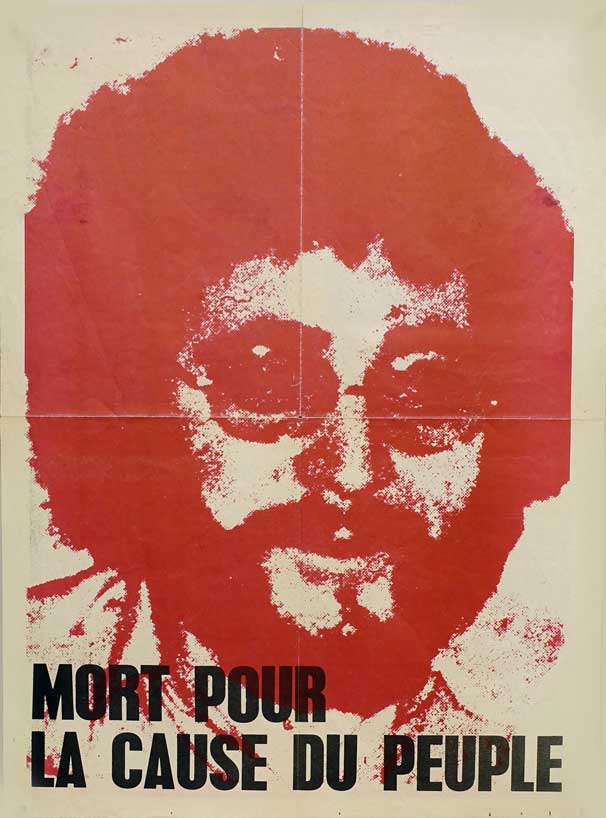

Comme l’enseigne notre grand guide :

« Si l’ennemi nous attaque avec violence, nous peignant sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c’est encore mieux, car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l’ennemi et nous mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. »

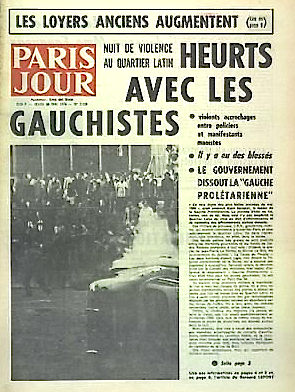

Les complots et les attaques de nos ennemis visant

à semer la dissension entre les masses et nous sont nombreux, variés

et se développent rapidement : le silence sur les grandes actions de

partisans dans les mines ou au métro ; la provocation comme cela se

dessine à Dunkerque, à Bezons ou bien à Strasbourg ; les

arrestations qui visent non seulement à nous intimider et à

renforcer dans nos rangs les idéologies liquidatrices mais qui

maintenant visent à nous mettre « hors d’état de nuire » aux

intérêts des exploiteurs ; l’asphyxie financière par les attaques

contre notre journal et les amendes.

Voilà des

exemples-types de la campagne de l’ennemi visant à l’encerclement et

l’anéantissement de la gauche et plus encore de ce qu’elle

représente : l’avenir de la nouvelle résistance.

Mais

surtout ce qu’il faut retenir, c’est le mensonge abject, les

ignominies des social-fascistes en particulier.

Le

mensonge c’est ce par quoi ils essaient de nous isoler ; le plus

important pour nos ennemis c’est de nous dépeindre sous les couleurs

les plus sombres.

Le plus important pour eux c’est de salir l’image de la nouvelle résistance naissante, d’inverser le blanc et le noir, de faire des constructeurs de la lumière des voyous, une pègre destructrice, des « asociaux ».

Le Président nous enseigne « la vérité a la couleur d’un drapeau net ». Nous voulons aux yeux des masses garantir la couleur de notre drapeau ; voilà pourquoi nous disons « la vérité vaincra ».

Et cela doit signifier dans la vie un travail politique dans les masses sans précédent pour nous.

Allons plus loin, voyons clairement comment nous allons briser net la première campagne d’encerclement et d’anéantissement de l’ennemi.

Regardons les choses en face sans maquiller la réalité : si l’ennemi peut encore nous dépeindre comme des « marginaux » c’est que nous n’avons pas encore construit correctement à l’échelle nationale des régions de partisans dont l’arrière soit de solides bases d’appui d’usine.

Quand se généraliseront les combats des francs-tireurs prolétariens de la guerre de classe, alors on nous traitera certainement de terroristes, de bandits comme les réactionnaires traitaient les partisans chinois, mais on ne pourra plus nier que nous créons un climat d’insécurité généralisée pour l’ordre patronal dans les usines et les régions-usines.

On ne dira pas de nous « ce sont des marginaux », « des asociaux ». Il ne faut pas tactiquement sous-estimer l’ennemi.

Tant que la lutte violente de partisans n’aura pas pour base d’appui le prolétariat d’usine, le mensonge « ce sont des asociaux » risque de tromper certains éléments du peuple.

Voilà pourquoi nous disons : pour briser l’actuelle campagne d’encerclement et d’anéantissement de l’ennemi il faut répondre par l’application énergique de notre mot d’ordre central :

« DANS LES RÉGIONS-USINES OU LES MASSES SONT POUR NOUS COMME LA FORET ET LA JUNGLE QUI NOUS CACHENT IL FAUT MENER LE TRAVAIL DE PROPAGANDE POLITIQUE TOUT EN POURSUIVANT LA GUÉRILLA. »

Adhérer fermement à ce mot d’ordre, c’est bien

sûr non seulement briser l’attaque de l’ennemi, mais faire un bond

en avant dans notre liaison avec les masses fondamentales.

Briser

l’attaque de l’ennemi et renforcer notre liaison avec les masses

c’est une seule et même chose.

Et de fait le plan stratégique de réajustement exposé dans le rapport suivant ouvre une nouvelle période de la réforme.

La première, on l’a vu, a été marquée par un certain nombre de succès mais nous n’avons pas encore remporté de victoire décisive de la réforme, dans la construction du Parti prolétarien.

Il n’y aura d’afflux de sang neuf prolétarien, d’afflux de masse qu’en traduisant dans la vie nettement la stratégie d’édification des bases d’appui d’usine.

En d’autres termes : la décision stratégique de se concentrer dans les régions-usines afin d’y mener la lutte populaire, violente, de partisans, cette décision est capitale pour la fondation du Parti.

Pour appliquer cette décision il faut une idéologie au moins aussi ferme que celle que nous avions quand nous avons créé la Gauche dans les pires conditions.

Et nous comptons pratiquement sur les pionniers de la lutte, ceux qui n’ont jamais accepté dans les faits la liquidation, jamais c’est-à-dire à aucune des étapes que nous avons traversées, nous comptons sur ces militants et ces cadres pour diriger cette longue marche dans les régions-usines.

Nous comptons principalement sur les militants ouvriers qui ont permis que la Gauche arrive à ce tournant de notre histoire.

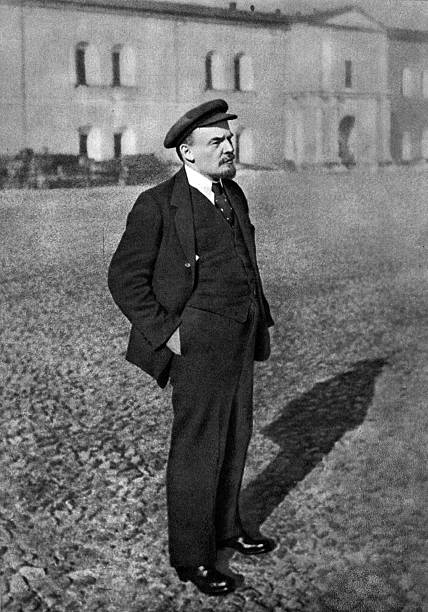

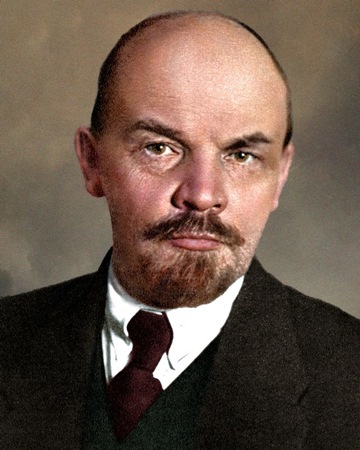

A eux incombe la tâche de poser dès demain les pierres de la fondation du Parti qui, enraciné dans les régions-usines, unifiera le peuple dans la lutte de partisans. Lénine disait : la révolution n’est pas droite comme la perspective Nevski, une sorte de Champs-Elysées russe.

Il y a de très nombreux détours, de nombreuses vicissitudes dans le cours de la lutte ; pour vaincre, il faut éliminer la mentalité défaitiste qui s’affole dès que tout ne marche pas comme on aimerait.

« ELIMINONS LA MENTALITE DEFAITISTE »

Si nous appliquons avec justesse notre politique, l’attaque de l’ennemi sera brisé et l’espoir dans le peuple portera un nom :

NOUVELLE RÉSISTANCE

Rapport d’orientation

I. – POUR PRENDRE LE POUVOIR, NOTRE PEUPLE DEVRA MENER UNE LUTTE ARMÉE PROLONGÉE

Toutes les classes luttent pour le pouvoir, parce que sans le pouvoir on a rien, avec le pouvoir on a tout. Il faut que les patrons aient le pouvoir pour continuer à faire du profit ; il faut que le peuple ait le pouvoir pour avoir la liberté et le bonheur.

Or le Président Mao nous enseigne que « le pouvoir est au bout du fusil ».

Ce qui veut dire que c’est par les armes, par la guerre qu’une classe conserve ou prend le pouvoir. C’est parce qu’aujourd’hui ils ont les armes que les patrons ont le pouvoir.

Et c’est en faisant la guerre ouverte au peuple qu’ils chercheront désespérément à le conserver lorsque leur pouvoir sera menacé de mort.

De même c’est parce que aujourd’hui le peuple est désarmé qu’il est maintenu dans l’oppression, et c’est en prenant les armes et en faisant la guerre aux patrons qu’il prendra le pouvoir.

Donc toutes les forces de classe, qu’elles l’avouent ou non, répondent à leur manière à cette question « qui aura le pouvoir demain ? Qui aura les armes demain ?»

La bourgeoisie y répond sans se dissimuler aujourd’hui comme demain, elle veut conserver le pouvoir. Elle le conservera en menant s’il le faut la guerre contre le peuple, c’est pour cela qu’elle fait occuper les villes par ses flics ; c’est pour cela qu’elle prépare son armée à la guerre civile.

Les révisionnistes et la police syndicale répondent aussi à cette question. Ils y répondent à leur manière ; celle d’un flic en civil, avec l’apparence d’être du côté du peuple ; ils sont en réalité du côté de ses ennemis. En apparence, en paroles, ils veulent que le peuple demain ait le pouvoir. Mais en réalité, ils veulent que lès patrons le conservent.

Et pour cela ils ne préparent pas le peuple à la

guerre, ils voudraient l’obliger à rester dans la paix, c’est-à-dire

en fait dans l’obéissance à la loi et aux armes des patrons.

Et

quand le peuple, de lui-même, choisit de préparer la guerre, frappe

directement ses ennemis, brise la loi du patron, ils sont les

premiers à intervenir pour essayer de rétablir l’ordre.

Nous autres maoïstes, nous sommes la troisième force politique organisée qui réponde à cette question : « qui demain aura le pouvoir ? Qui demain aura les armes ? »

Nous disons la troisième force politique, parce que nous ne comptons pas tous les bourgeois qui disent la même chose sous des formes différentes ; tous les groupuscules parasites qui disent, au fond, la même chose que les flics en civil du P.C.F. et des syndicats.

Nous voulons que demain, le peuple ait le pouvoir, et nous savons qu’il ne l’arrachera que par la lutte armée prolongée ; le concept stratégique qui guide notre travail c’est donc « se préparer, préparer le peuple en prévision d’une guerre » ; la lutte politique que nous menons aujourd’hui doit préparer la lutte politique armée que nous mènerons demain.

Particulièrement dans les usines qui doivent être le lieu principal de notre travail politique, elle doit briser l’idéologie pacifiste légaliste, idéologie de soumission entretenue par les syndicats.

II – LA LUTTE VIOLENTE DE PARTISANS, PRÉPARATION A LA GUERRE PROLONGÉE

La lutte politique qui nous prépare à la lutte armée, c’est la lutte violente de partisans. Pourquoi ?

A) La lutte violente de partisans crée les conditions politiques de la lutte armée.

La définition la plus générale de la lutte violente de partisans, c’est la suivante : elle fait respecter sur le terrain la loi des pauvres contre la loi des exploiteurs.

La loi et le droit des pauvres, tous les pseudo-révolutionnaires s’en réclament ; mais les partisans l’imposent sur le terrain, c’est-à-dire, nécessairement contre la loi des exploiteurs, et contre ses gardiens.

C’est pourquoi la lutte des partisans n’est pas seulement un vague appel à la lutte armée prolongée, mais une préfiguration, un premier pas dans la lutte du pouvoir rouge contre le pouvoir blanc.

Quand on incendie la moto du patron ou les grands bureaux des mines, quand on sabote une grue en représaille contre l’assassinat des ouvriers, c’est peu de chose en comparaison de la guerre véritable, celle que nous mènerons quand tout le peuple sera soulevé et armé, mais c’est quand même la guerre de classe qui commence : avec la lutte violente de partisans, c’est l’état de guerre qui est instauré entre le peuple et ses oppresseurs, c’est la paix sociale qui est brisée, puisque patrons et flics savent qu’ils n’ont pas à craindre des pétitions ou des protestations, mais qu’ils ont à craindre pour eux-mêmes, pour leurs biens, pour leur matériel.

Or qu’est-ce qu’apporte l’état de guerre ?

Il est la condition pour édifier les trois armes

de notre révolution : le parti révolutionnaire prolétarien,

l’armée populaire, l’unité de toutes les couches du peuple autour

du prolétariat.

a) L’expérience

historique, surtout depuis mai, nous a appris que l’état de paix,

c’est-à-dire la pression pacifique sur le patron, c’est le terrain

des syndicats et des révisionnistes ; par contre, l’état de guerre,

c’est-à-dire la lutte directe illégale, contre les patrons et leurs

valets, c’est le terrain sur lequel se développe la force

prolétarienne autonome par rapport aux syndicats et aux

révisionnistes, la force prolétarienne révolutionnaire.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : la

loi est faite pour maintenir l’exploitation et l’oppression ; donc

les ouvriers qui se révoltent contre l’exploitation et l’oppression

agissent nécessairement contre la loi des patrons, tandis que les

révisionnistes qui veulent maintenir l’esclavage tentent par tous

les moyens de contenir la colère des masses dans les cadres

légaux.

La loi est celle du patron, donc connue par lui;

c’est comme si on voulait attaquer une position ennemie : il y a

quelques voies d’accès connues de l’ennemi et contrôlées par lui;

les traîtres essayent d’entraîner les combattants à attaquer par

là ; si on les écoute, c’est la défaite.

Mais les partisans, eux, attaquent ailleurs, là où on ne les attend pas, par surprise.

Pour nous, c’est pareil : si on attaque le patron là où il s’y attend, dans les cadres prévus par la loi, c’est nous qui sommes surpris et anéantis, nous devons donc attaquer là où il ne s’y attend pas, en dehors de la loi, par surprise.

Les bris des cadences, les représailles directes contre les despotes, petits et grands, la séquestration, l’expropriation et la distribution au peuple des biens que le patron lui vole, le sabotage, les manifestations violentes, toutes ces formes de la révolte ouvrière et populaire sont des formes illégales, des formes de guerre, des actions de partisans.

Ce sont elles qui permettent aux ouvriers révolutionnaires de se regrouper, de développer leur initiative, d’agir.

Ce sont elles qui permettent de construire le parti des ouvriers révolutionnaires, le parti communiste révolutionnaire prolétarien.

Ainsi la lutte violente de partisans et le processus de construction du parti, sont deux processus étroitement liés.

b) La première arme politique pour mener la lutte armée prolongée, c’est le parti.

La deuxième c’est l’armée populaire.

Comment la lutte violente de partisans prépare-t-elle la construction de l’armée populaire?

La revue indienne « Liberation » dans le rapport sur la lutte armée paysanne dit la chose suivante : (les paysans)

« ont lancé le mot d’ordre coup pour coup dans une lutte directe contre les propriétaires fonciers et les usuriers.

Leur lutte leur ont permis de comprendre qu’ils doivent opposer la lutte armée à la contre-révolution armée ».

Le rapport ajoute les précisions suivantes : l’éducation de masse sur la question de la lutte armée, qui est la condition pour la création de l’armée populaire, s’est faite progressivement par étapes : il y a d’abord eu « la lutte héroïque de la paysannerie de Naxalbari » qui a développé dans les masses un nouveau sentiment celui de lutter pour la prise du pouvoir ».

Puis sous la direction du parti, les paysans de Gangapur ont en avril 1968 pris les armes et ont moissonné en plein jour les champs des propriétaires fonciers et chassé ceux-ci ainsi que tous leurs hommes de main.

Cet acte a suscité parmi la paysannerie de toute la région de Mushahari un immense enthousiasme.

Les paysans sous la direction du parti ont encore mené d’autres actions de partisans, par exemple l’attaque des bandes armées du propriétaire foncier le plus haï de toute la région et l’enlèvement, en armes, de la récolte de plusieurs propriétaires locaux.

C’est au cours de ces actions de partisans que la masse des paysans s’est convaincue de la nécessité de prendre les armes : l’alternative était ou la guérilla armée ou la capitulation (Pékin Informations, n° 5, 1970).

Eh bien pour nous aussi, c’est dans la lutte coup

pour coup, dans la lutte directe que notre peuple s’instruira de la

nécessité de la lutte armée contre la contre-révolution

armée.

C’est au cours de cette lutte directe contre les

patrons et leurs bandes armées, que nous appelons lutte violente de

partisans, que le peuple assimilera profondément qu’il n’y a que

deux voies, la capitulation ou la lutte armée prolongée.

Ainsi la lutte violente de partisans crée les conditions politiques de l’armement du peuple, c’est-à-dire de l’armée populaire.

c) Reste la troisième arme, l’union de toutes les couches du peuple autour du prolétariat.

Qu’est-ce que l’ensemble du peuple attend du prolétariat ? Qu’il lui montre la voie de la libération.

Or le peuple n’attend plus rien de la paix, de la collaboration avec ses oppresseurs.

Les grèves façon C.G.T., cela n’unit pas le

peuple autour des ouvriers, au contraire. Contre les patrons, le

peuple veut la guerre ; c’est quand les ouvriers sont capables par

une lutte directe, de faire reculer les patrons et les flics, que le

peuple s’unit autour d’eux : c’est quand ils représentent

l’espoir.

En Belgique, toutes les couches populaires se

sont unies autour des mineurs du Limbourg parce qu’ils ont fait

trembler les patrons, parce qu’ils ont repoussé par la violence les

flics, parce qu’ils ont incendié leurs cars.

En France, toutes les actions de partisans que nous avons menées ont rencontré l’approbation, le soutien actif des masses populaires, comme à Saint-Lazare, parce qu’elles montrent la voie de la libération, non celle de la survie dans l’esclavage.

C’est la lutte violente de partisans qui unira le peuple autour du prolétariat, parce que c’est elle qui donne l’espoir et la certitude de triompher un jour.

Nous avons vu que la lutte violente de partisans permettait de forger les trois armes politiques pour la guerre populaire prolongée.

Comment permet-elle de réunir les conditions

idéologiques de la préparation à la guerre prolongée ?

B) La

lutte violente de partisans crée les conditions idéologiques pour

la lutte armée prolongée.

Le président Mao nous enseigne que «une guerre révolutionnaire agit comme une sorte de contrepoison, non seulement contre l’ennemi, dont elle brisera la ruée forcenée, mais aussi sur nos propres rangs qu’elle débarrassera de tout ce qu’ils ont de malsain ».

Cela est vrai aussi pour la lutte violente de partisans.

C’est dans l’élément de la guerre que peut être menée de façon conséquente et victorieuse la lutte idéologique contre le défaitisme, le pacifisme, la liquidation ; c’est dans l’élément de la guerre que se trempe et s’éprouve l’esprit de servir le peuple.

Seuls en sont vraiment animés ceux qui sont prêts à tout lui sacrifier, à ne craindre ni les épreuves, ni un jour « les tortures et la mort » ; aujourd’hui seuls font réellement la preuve de leur attachement aux intérêts du peuple ceux qui sont déterminés à se battre pour lui contre les flics ou les milices fascistes du P.C.F., comme à Argenteuil ou à Aubervilliers, ceux qui risquent à tout le moins leur liberté dans des actions de partisans, et non ceux qui limitent le travail politique à la rédaction d’articles, de tracts et de proclamations creuses.

C) La lutte violente de

partisans crée les conditions militaires pour le passage à la lutte

armée prolongée.

Pour apprendre à faire la guerre, il

faut faire la guerre ; pour apprendre les lois de la guerre de

partisans, il faut mener la lutte violente de partisans ; ce n’est

pas la guerre proprement dite, la lutte armée mais c’est tout de

même la lutte violente, illégale, contre un ennemi militairement

plus fort que nous.

Elle nous oblige donc à poser les problèmes de la lutte dans des termes militaires, ceux de la stratégie mais aussi ceux de la tactique de la guerre de partisans.

Poser les problèmes en termes de stratégie, c’est par exemple envisager la construction de nos organisations en distinguant des bases d’appui et des régions de partisans : on a besoin de bases d’appui, c’est-à-dire d’arrières pour les partisans, parce qu’on mène la lutte violente de partisans.

Si par exemple on voulait construire un syndicat, on n’aurait aucun besoin de bases d’appui.

Poser les problèmes en termes de tactique, c’est par exemple envisager une action de partisans du point de vue des forces militaires en présence : transformer la supériorité militaire de l’ennemi en infériorité en attaquant son point faible, en utilisant la surprise, en concentrant des forces supérieures, en pratiquant des manœuvres de diversion, etc.

Tous ces problèmes doivent être envisagés pour mener la lutte violente de partisans ; ils sont l’apprentissage dans la vie de la guerre de partisans.

Cet apprentissage est loin d’être inutile quand on voit par exemple l’incroyable dénuement dans lequel se trouvèrent les premiers résistants au début de la lutte armée, anciens de la guerre d’Espagne mis à part.

Pour eux les problèmes de la guerre étaient vraiment quelque chose de radicalement nouveau.

Ainsi un groupe qui doit descendre un officier nazi à la Gare de Lyon n’a pas prévu de repli ; un groupe qui va attaquer un dépôt de matériel n’a pas prévu de bloquer l’issue et manque de se retrouver enfermé dans l’usine.

La lutte violente de partisans, c’est l’apprentissage de la stratégie et de la tactique de la guerre de partisans.

III. – AVEC QUI ET OU MENER LA GUERRE DE PARTISANS ?

« Les grandes forces de la guerre, indique le Président Mao, ont leurs sources profondes dans les masses populaires ».

La lutte violente de partisans pour préparer la guerre prolongée, doit rassembler les grandes forces de la guerre, c’est-à-dire mobiliser et organiser les masses populaires autour du prolétariat ; c’est un point que nous avons évoqué mais qu’il faut maintenant voir plus en détail.

Pour mener la guerre prolongée, le prolétariat doit unifier autour de lui toutes les couches du peuple ; si cette condition n’est pas remplie, les soulèvements qui doivent être les premières salves de la lutte armée seront encerclés et anéantis par l’ennemi ; ils seront si l’on veut de nouvelles communes : c’est-à-dire des soulèvements armés du prolétariat, isolés du reste du peuple donc, nécessairement sans issue, écrasés.

Cette question est donc une question stratégique

de la première importance : c’est celle de savoir qui sera encerclé

et en fin de compte anéanti ; si tout le peuple est mobilisé et

organisé autour du prolétariat, l’ennemi sera comme «le buffle

sauvage devant le mur de feu» et sa supériorité militaire ne lui

servira qu’à faire durer la guerre : il sera en fin de compte

anéanti, au terme d’une guerre prolongée.

Si au

contraire le prolétariat est seul c’est lui qui sera encerclé, et

alors la supériorité militaire de l’ennemi fera qu’il sera anéanti

au terme d’une campagne de courte durée.

Pour aller à

l’essentiel il y a deux erreurs stratégiques à éviter à tout prix

: la première consisterait à ne mener que des combats sans

arrières, c’est-à-dire des combats populaires sans bases d’appui

prolétariennes qui forment l’arrière des partisans et le centre de

l’unité du peuple ; alors l’ennemi ne serait pas encerclé puisque

pour l’encercler il faut les masses mobilisées et organisées par le

prolétariat.

La deuxième serait la conception ossifiée,

d’abord on organise le prolétariat, ensuite le peuple : d’abord on

construit et on consolide les bases d’usines, ensuite on verra à

unir autour de ces bases les paysans, les commerçants, les

étudiants, etc. La caractéristique commune de ces erreurs c’est

qu’elles n’envisagent pas l’avenir d’un point de vue militaire, celui

des soulèvements débutant la guerre prolongée.

La réponse c’est une stratégie correcte d’édification et de développement des bases d’appui et des régions de partisans.

Qu’est-ce qu’une base d’appui dans la guerre de partisans ?

Reportons-nous à « problèmes stratégiques de la guerre de partisans ».

« En quoi consistent les bases d’appui de la guerre de partisans ?

Ce sont des bases stratégiques sur lesquelles les détachements de partisans s’appuient pour accomplir leurs tâches stratégiques et atteindre leur but : conserver et accroître leurs forces, détruire et chasser celles de l’ennemi.

Sans ces bases, nous ne pourrions nous appuyer sur rien pour accomplir toutes les tâches stratégiques et atteindre les buts de la guerre…

Ces bases d’appui sont justement les arrières de partisans » (Problèmes stratégiques de la guerre de partisans).

Voilà la définition scientifique des bases d’appui dans la guerre de partisans.Maintenant quelle est la différence avec les régions de partisans ?

Dans la guerre de partisans faite à l’arrière de l’ennemi, les régions de partisans se distinguent des bases d’appui.

Les territoires qui sont encerclés par l’ennemi mais qui ne sont pas occupés par lui ou qui ont déjà été libérés… constituent déjà des bases d’appui toutes prêtes…

Cependant en d’autres endroits proches de ces bases, la situation est différente… Ces régions appartiennent aux détachements de partisans, dès qu’ils arrivent, et se retrouvent au pouvoir du gouvernement fantoche quand ils s’en vont ; elles ne sont pas encore des bases de partisans, mais seulement ce qu’on appelle des régions de partisans (Problème stratégiques de la Guerre de partisans).

Maintenant qu’est-ce qu’une base d’appui dans la lutte violente de partisans.

Quelle est pour nous la signification de ces

concepts : base d’appui, région de partisans ?

Il est

évident qu’ils n’ont pas exactement le même sens que dans l’étape

de la guerre de partisans, pour la bonne raison qu’il y a entre cette

étape et celle où nous sommes la différence des armes : dans la

lutte non armée on ne libère pas une région.

Nos bases d’appui dans la lutte violente de partisans ne seront pas des régions libérées.

On retiendra donc seulement de base d’appui le sens suivant : « ce sont les bases stratégiques sur lesquelles les détachements de partisans s’appuient pour accomplir leurs tâches stratégiques et atteindre leurs buts, ces bases d’appui sont les arrières des partisans ».

Or quelles sont nos tâches stratégiques ?

Unifier le peuple autour du prolétariat dans la lutte violente de partisans, construire le Parti qui dirigera la guerre prolongée ; c’est par rapport à ces tâches stratégiques que nos bases d’appui doivent constituer des arrières.

Il faut donc donner à « base d’appui » la signification suivante : « c’est un arrière pour la lutte de partisans, c’est-à-dire que c’est une base d’où partent les partisans et où ils sont protégés ; c’est un arrière pour l’unité du peuple, c’est-à-dire qu’elle constitue le cœur dur, prolétarien de l’unité populaire : c’est autour des groupes de partisans ouvriers d’une base d’appui d’usine que se forment des groupes populaires, ouvriers, paysans, commerçants, étudiants.

Voilà donc la définition d’une base d’appui dans

la lutte violente de partisans : c’est une base sur laquelle on peut

s’appuyer pour unir le peuple autour du prolétariat dans la lutte de

partisans ; c’est-à-dire que c’est une base où on construit des

organisations stables pour mener la guérilla et unifier le

peuple.

Ainsi on voit tout de suite qu’une gare comme

St-Lazare ou un super-marché ou un marché populaire, même si les

partisans y interviennent régulièrement et sont dans les masses

comme des poissons dans l’eau, ne sont en aucune manière des bases

d’appui.

Une fac, un lycée, ne peuvent constituer que des bases d’appui provisoires dans la mesure où ils peuvent être bien pour un temps un arrière pour la guérilla, mais non un arrière pour l’unité populaire pour la bonne raison qu’on unifie pas le peuple autour des étudiants.

C’est pourquoi notre politique vis-à-vis des facs est et sera de constituer des bases d’appui provisoires, en amenant les étudiants révolutionnaires par des interventions répétées sur les luttes populaires, à mener de pair la guérilla contre les ennemis du peuple, flics et révisos, et la propagande politique dans les masses.

Mais de telles bases d’appui provisoires devront

servir à la construction de véritables bases d’appui et cela en

envoyant la majorité des forces s’établir massivement sur des

concentrations ouvrières et populaires.

Les bases d’appui

pour la lutte violente de partisans, ce sont essentiellement les

usines, les bases d’appui d’usines.

Ce sont les usines qui peuvent constituer les arrières politiques et militaires pour la lutte violente de partisans ; arrières militaires, cela veut dire que les organisations prolétariennes autonomes qui se développent dans les usines sont nécessairement des organisations de partisans, pour les raisons que nous avons vues et que ces organisations doivent constituer à la fois la base de départ et la protection de masses pour les combats de partisans : arrières politiques, cela veut dire que les groupes d’usines forment le noyau fondamental autour duquel s’unifie le peuple, qu’ils ont pour tâche stratégique de regrouper autour d’eux les groupes populaires de partisans.

Maintenant si l’usine constitue l’arrière, la base d’appui pour les tâches politico-militaires des partisans, il faut examiner ce qu’on entend par régions de partisans ; c’est-à-dire quelles sont les régions pour lesquelles l’usine est l’arrière ?

Les régions de partisans ce sont les régions qui sont en quelque sorte organisées autour de l’usine : les villes usines comme Sochaux autour de Peugeot ou région usine comme le périmètre Mantes – Ecquevilly-Les Mureaux autour de Renault-Flins.

Dans ces régions, les partisans à partir de l’arrière que constitue l’usine, mènent la lutte violente de partisans pour unifier le peuple, pour constituer autour d’eux des groupes populaires de partisans ; ces groupes s’édifient en se battant sur des fronts variés : logement, loisirs, transports, luttes contre la vie chère…

Il est important de persuader que ces fronts ne peuvent être occupés durablement qu’en s’appuyant sur un arrière d’usine : la base d’appui est au sens strict un arrière politico-militaire pour la lutte violente de partisans.

Deuxième remarque pour éviter-le mécanisme dans la théorie de l’édification de bases d’appui, il faut tenir compte de l’inégalité du développement de la révolution idéologique dans les masses.

Notre tâche centrale à l’échelle nationale c’est d’organiser la résistance du peuple dans les bases d’appui et dans les régions de partisans qui les entourent, c’est donc d’édifier, de construire des bases d’appui et d’unifier autour les régions de partisans.

Cette tâche s’impose à nous parce que la révolution idéologique, c’est-à-dire l’esprit de résistance s’est considérablement développé dans les masses après mai d’abord, après les actions de partisans menées par les masses seules ou avec les maoïstes.

Mais cette fonction de foyer pour la révolution idéologique qu’ont eues certaines batailles de partisans n’est plus du jour au lendemain inutile puisque la révolution idéologique n’a pas encore gagné les 90 % du peuple, d’autant qu’elle est inégalement développée : dans certaines régions par exemple celles où mai n’est pour ainsi dire pas passé et où ensuite il n’y a pas eu de combats de partisans, il est très important d’allumer de tels brasiers.

Un exemple : la bataille sur le bidonville et le marché d’Argenteuil qui n’était pas l’édification d’une base d’appui, puisqu’elle n’a débouché sur aucun travail d’organisation stable, a eu la fonction capitale de propager l’incendie de la révolution idéologique non seulement sur tous les travailleurs immigrés de la région parisienne et d’au delà mais aussi sur les usines de la région par exemple sur certains ateliers de Renault.

Donc aujourd’hui la tâche centrale sur le Nord-Ouest de Paris c’est d’organiser la résistance, c’est-à-dire édifier les bases d’appui de Renault mais surtout aussi sur UNIC et les usines de Bezons et de rayonner sur toute la région de partisans qui entourent ces usines.

Mais dans beaucoup d’autres régions, il faut mener des combats comme ceux d’Argenteuil ou d’Ivry qui jouent le rôle de Naxalbari : « après la lutte héroïque de la paysannerie de Naxalbari, un nouveau sentiment s’est fait jour celui de lutter pour la prise du pouvoir ».

C’est dans cette perspective que nous devons

envisager de mener des batailles sur les foyers de travailleurs

immigrés ou sur des cités populaires qui servent de brasiers pour

la révolution idéologique.

Il y a donc des détours qui

sont un progrès dans la révolution, qui mènent aux bases d’appui ;

et il y a des détours qui constituent un piétinement, voire un

recul de la révolution, ceux qui écartent des bases d’appui.

On peut donc maintenant formuler de manière précise notre stratégie dans la lutte violente de partisans : ÉDIFIER DANS LES USINES DES GROUPES DE PARTISANS QUI MÈNENT LA LUTTE DIRECTE CONTRE LE PATRON. EN S’APPUYANT SUR CET ARRIÈRE, ET SIMULTANÉMENT, UNIR LE PEUPLE DANS LES RÉGIONS DE PARTISANS ENTOURANT L’USINE.

IV. – FAIRE PASSER NOTRE STRATÉGIE DANS LA VIE : PRENDRE LA DÉCISION STRATÉGIQUE DE DÉPLACER NOS TROUPES

Ce n’est pas tout de définir une stratégie de préparation à la guerre, c’est-à-dire une stratégie de la construction des bases d’appui : il faut faire passer cette stratégie dans la vie.

Pratiquement, cela signifie : cesser de « tourner autour du pot » ; on comprend tout de suite ce que cela veut dire quand on sait que des villes universitaires où des banlieues petites-bourgeoises retiennent encore des dizaines de militants, alors que des grandes concentrations prolétariennes sont encore pratiquement pour nous des «terres inconnues».

Il faut bien voir que la décision de déplacer nos troupes vers les bases d’appui et régions de partisans potentielles, c’est-à-dire vers les villes et régions-usines est une décision stratégique de la même importance, toutes proportions gardées, que la décision pour le Parti Communiste Chinois, en 1928, de construire des bases dans les campagnes, d’encercler les villes par les campagnes.

Encore une fois, la question qui se pose est de savoir qui, de d’ennemi ou de nous, sera encerclé et en fin de compte anéanti.

En 1928, pour le P.C.C., rester dans les villes comme le réclamait l’ultra-gauche ou comme le fit Liou Chao Chi, c’était soit se faire encercler et rapidement anéantir si on menait la guerre, soit végéter dans le travail pacifique ; au contraire s’établir dans les campagnes comme l’indiquait et le réalisa le Président Mao, c’était encercler l’ennemi et en fin de compte l’anéantir au terme d’une guerre prolongée.

Pour nous, l’équivalent des villes de 1928, ce sont les zones sans arrières ; elles sont la base objective pour la domination de la politique bourgeoise, c’est-à-dire aussi l’oscillation entre la « gauche » et la droite.

La droite, c’est-à-dire le travail groupusculaire pacifique, la guerre en paroles, la capitulation en réalité. Dans ces conditions, toutes les frontières s’effacent entre la Gauche et la liquidation, entre la lutte de partisans et le syndicalisme.

La « gauche », c’est la lutte de partisans « tous azimuts », la conception « roquet » de la lutte de partisans, sur tous les fronts mais sans appui solide sur les usines, donc sans possibilité profonde et durable de se protéger de l’ennemi et de dresser devant lui le «mur de feu» du peuple : ce qui se produit alors c’est une banalisation de la lutte de partisans ; on ne mène pas la lutte de partisans selon un plan, avec des objectifs politiques précis ; on la mène n’importe où et n’importe quand, on s’en sert comme d’un talisman, pour « débloquer la situation », comme on dit ; on riposte pour riposter, parce que soi-disant il faudrait riposter à chaque fois qu’on est attaqué, comme un roquet qui mort à chaque fois qu’il prend un coup de pied.

L’ultra-gauche nous laisse sans défense sérieuse

face aux campagnes d’encerclement et d’anéantissement de l’ennemi,

dont une expérience récente permet de dégager les lois :

l’encerclement par le silence, c’est-à-dire taire systématiquement

toutes les actions de partisans qui montrent la voie, c’est-à-dire

nous unissent plus profondément au peuple et au prolétariat ; les

premiers signes, c’est le silence observé sur les mines, sur

Dunkerque, sur la campagne des transports.

L’encerclement

par la calomnie et la provocation : par contre on nous fait endosser

toutes les actions violentes menées sans plan stratégique par les

parasites à courte vue, ou, plus généralement, une partie des

délits de droit commun : le vol d’armes de Strasbourg, c’était la

G.P. qui l’avait fait, jusqu’à ce qu’on découvre ses auteurs dans

le milieu parisien.

Plus encore, c’est la provocation qui, avec l’aide active des sociaux fascistes et la complicité complaisante des groupuscules liquidateurs regroupés autour de « Rouge », va devenir la tactique n°1 de l’encerclement.

La tactique de l’encerclement est naturellement impliquée par la tactique du silence : dans la mesure où on n’accorde pas d’existence officielle aux actions avancées menées par les partisans, il ne reste plus que des moyens de répression extra-légaux : aujourd’hui la provocation, demain le terrorisme.

Les exemples se succèdent avec une rapidité et une constance suffisantes pour qu’on y voit une loi de l’encerclement : ACDB, mines, il y a quelque temps trois bombes déposées dans une usine et qui risquaient de faire sauter tout le quartier.

Après l’encerclement viendrait l’anéantissement, c’est-à-dire la répression massive contre la G.P. une fois que celle-ci aurait été encerclée, discréditée aux yeux de masses.

Or à de telles manœuvres de l’ennemi, on ne peut résister que si on s’adosse à des bases d’appui prolétariennes solides, édifiées dans le travail de guérilla et de propagande politique.

On ne peut y résister si on n’a pas d’arrière, c’est-à-dire si on est attaqué par exemple sur une banlieue essentiellement petite bourgeoise.

Contre une stratégie bien réelle de l’ennemi, il faut donc appliquer résolument, fermement, notre stratégie, c’est-à-dire opérer des déplacements de troupes massifs pour édifier des arrières ouvriers et populaires solides contre lesquels viendront se briser les campagnes d’encerclement de l’ennemi.

A cet égard, l’exemple des mines est bon : encore que ce ne soit encore en aucune manière une base d’appui édifiées, le simple fait que la Cause du Mineur soit connue de beaucoup de mineurs, a finalement fait échouer la provocation qui aurait pu nous anéantir.

On n’aurait pas pu faire échouer une telle

provocation sur une banlieue essentiellement petite-bourgeoise.

Il

faut donc que ce déplacement de troupes soit notre perspective

immédiate.

Il faudra le préparer avec une éducation politique en profondeur qui fasse apparaître qu’il s’agit d’une décision stratégique dont dépend l’avenir, que cette décision est prise, parce que l’avenir c’est la guerre, l’encerclement et l’anéantissement de l’ennemi ou de nous : nous allons vers les bases d’appui pour ruiner les plans de l’ennemi, pour l’encercler et finalement l’anéantir.

Il faudra faire comprendre aux camarades, comme les cadres politiques le faisait comprendre aux soldats de l’armée rouge, que si nous évacuons partiellement ou totalement certaines régions, c’est parce qu’aujourd’hui nous y risquons l’anéantissement:, c’est pour aller constituer des arrières solides d’où un jour nous reprendrons les régions évacuées.

V. – QUELQUES PRINCIPES POUR MENER LA LUTTE VIOLENTE DE PARTISANS DANS LES BASES D’APPUI ET RÉGIONS DE PARTISANS

Comment se développera la lutte de partisans dans les bases d’appui et les régions de partisans ? Dans ce domaine, il est clair que les idées naîtront de notre pratique, autant dire que nous avons beaucoup, presque tout à apprendre.

On peut simplement tirer les premières règles que nous enseignent notre courte expérience et celle des peuples qui ont déjà franchi les étapes que nous abordons.

A) Pour développer la lutte

de partisans, pour embraser la plaine, il faut libérer l’initiative

des masses.

Pour que les actions des premiers partisans

libèrent l’initiative des masses, fassent lever d’autres partisans,

il faut au moins deux conditions ; la première, c’est que la cible

politique de l’action soit claire, directement liée aux aspirations

des masses à la justice, à la liberté, au bonheur.

A cet égard, on voit bien qu’il y a une différence profonde entre une action, mettons contre une ambassade fantoche, ou contre une banque dont la domination n’est pas directement éprouvée, et une action comme le passage gratuit des travailleurs à Renault-Billancourt ou encore, la vengeance de camarades assassinés : dans un cas, il y a un rapport indirect, assez lâche, avec les aspirations des masses, dans l’autre il y a des liens directs et même parfois des liens de sang.

La deuxième condition, c’est que la forme militaire même de l’action soit immédiatement assimilable par les masses.

Écoutons ce que disent les camarades indiens :

« La deuxième idée erronée, c’est la confiance illimitée dans les armes à feu modernes. L’attitude dédaigneuse envers les armes traditionnelles paralyse l’initiative du peuple.

Sans employer au maximum les armes traditionnelles, la force totale du peuple ne peut être déployée pour attaquer l’ennemi le moment venu. » (Pékin-Informations, n° 5, 1970)

Ce qui veut dire qu’entre la forme militaire de l’action de la N.R.P. à Mantes-la-jolie, par exemple, et celles de Dunkerque ou de Renault-Billancourt, il y a une différence qualitative, qui n’est pas dans le sens qu’on imagine d’abord : la première ne permet pas au peuple de « déployer sa force », parce qu’elle ne peut pas être reproduite par les masses, au moins pas aujourd’hui ; au contraire, immobiliser une machine, tous les ouvriers savent comment il faut le faire ; forcer le passage même contre quelques dizaines de flics, tous les ouvriers aussi, et tout le peuple sait comment il faut agir : c’est une des raisons pour lesquelles il y a vite eu des centaines d’ouvriers à participer aux actions de partisans de masse de la campagne des transports.

C’est ainsi d’abord que s’étendra la résistance

populaire ; c’est ainsi qu’a commencé la Résistance et il a fallu

attendre des années pour en venir massivement à des attaques

d’anéantissement contre des postes ou des troupes ennemies ; nous

continuerons à mener des actions de ce genre, lorsque les

circonstances l’exigeront, en raison de leur effet politique et

idéologique indéniablement très puissant.

Mais il

faudra en attendre peu du point de vue-de la libération de

l’initiative des masses donc aussi de l’organisation.

Pour illustrer toutes ces catégories, on va

prendre un exemple, la campagne sur les transports, et l’examiner de

différents points de vue ; quel était le terrain de la lutte, base

d’appui ou région de partisans ?

Quelles étaient la

cible politique et la forme militaire des actions de partisans ?

Les interventions principales étaient : Billancourt, Citroën, Saint-Lazare, Austerlitz. La cible politique est rigoureusement identique dans les quatre cas : imposons les transports gratuits, refusons par la violence le vol légal.

De ce point de vue donc, pas de différence ?

Du point de vue du terrain sur lequel on se bat,

il y a d’une part Renault-Citroën, d’autre part Saint-Lazare et

Austerlitz qui étaient comprises dans des régions de partisans

entourant les usines ;

c’est en fonction de cette distinction

qu’on a choisi dans chaque cas la forme militaire de l’action de

partisans : sur les bases d’appui à édifier ou en voie de l’être,

c’est-à-dire sur les usines, le problème essentiel était de

libérer immédiatement l’initiative des masses pour pouvoir les

organiser en groupes de partisans ;

donc, à Renault, comme à Citroën, on a tenté et réussi les passages de masse, imposés contre les flics ;

seulement tout de même, petite différence entre les deux : à Renault, on avait déplacé quelques troupes, ce qui permettait d’avoir un groupe relativement cohérent à l’intérieur et un détachement à l’extérieur : ce qui a permis de consolider réellement, c’est-à-dire de passer à l’organisation; à Citroën, par contre, on avait « tourné autour du pot », ce qui a momentanément empêché de consolider, c’est-à-dire, d’organiser durablement les travailleurs mobilisés pour passer sans payer et assister au meeting sur les quais du métro.

Sur les gares au contraire, où il était de toute

façon hors de question de construire des organisations, on a choisi

une forme qui ne libère pas directement l’initiative des masses,

c’est-à-dire qui ne peut pas être reproduite, parce qu’elle est

militairement difficile, mais qui suscite tout de même

l’enthousiasme du peuple pour la lutte de partisans : récupération

de tickets et distributions très protégées.

En

conclusion, ce qui fait de cette campagne un grand succès, c’est la

combinaison des actions visant à développer directement

l’initiative des masses pour les organiser sur des bases d’appui, et

des actions visant à développer l’enthousiasme et le soutien

populaire autour de ces bases.

B) La

lutte de partisans, ce n’est pas seulement les actions violentes,

c’est aussi, et indissolublement, la propagande politique en largeur

et en profondeur.

Écoutons encore les camarades indiens : « dans les plaines, où les masses sont pour nous les forêts et les montagnes qui nous cachent, nous devons faire de la propagande politique tout en poursuivant la guérilla…

Nous ne pouvons déjouer le complot des classes

régnantes qui cherchent à créer des dissenssions entre nous et les

masses qu’en faisant régulièrement et d’une manière plus concrète

notre travail de propagande.

Nous le savons aussi par

notre expérience pour construire des bases d’appui, pour unifier le

peuple et étendre la lutte de partisans dans les régions qui les

entourent, il ne faut pas se détourner un seul instant des taches de

propagande.

Si nous ne faisons pas connaître régulièrement, profondément, aux masses, notre orientation politique, les buts de la guerre que nous menons, l’ennemi pourra semer la division dans le camp du peuple, nous isoler, et nous frapper.

Donc, la formulation complète de notre décision stratégique, c’est : déplacer nos troupes pour construire des bases d’appui, c’est-à-dire, mener de pair la guérilla et la propagande politique dans les masses.

La diffusion de la Cause du Peuple, l’édification des réseaux d’usine, la rédaction des journaux locaux, les feuilles d’usine, les bulletins d’information comme « la vérité vaincra », ce sont des taches fondamentales des partisans.

En outre, il faut mener des actions du type de celles de Renault-Billancourt et de Saint-Lazare, qui intègrent de façon vivante la propagande politique dans la lutte de partisans, font voir dans la guerre même les buts de la guerre : exproprier les voleurs, distribuer au peuple les biens qu’on lui vole et montrer que nous ne nous battrons pas pour nous battre, que nous nous battons parce que nous voulons « la paix et pour tous du pain et des roses » ; c’est comme lorsque les paysans indiens moissonnent en plein jour les champs du propriétaire.

Faisons nôtre le mot d’ordre des camarades indiens :

DANS LES RÉGIONS-USINES OU LES MASSES SONT POUR NOUS LES FORETS ET LES MONTAGNES QUI NOUS CACHENT, NOUS DEVONS FAIRE LA PROPAGANDE POLITIQUE TOUT EN POURSUIVANT LA GUÉRILLA.

Camarades, nous sommes engagés dans une lutte de longue durée.

Nous voulons que l’avenir soit radieux, mais nous savons que pour y arriver il faudra anéantir l’ennemi dans une guerre de longue durée.

Nous voulons la paix, préparons-nous à la guerre. Nous voulons construire demain la France populaire, nous voulons que le peuple soit libre, créons les bases de sa résistance !