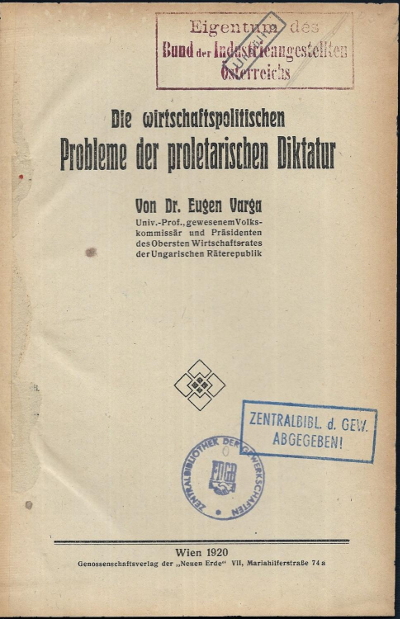

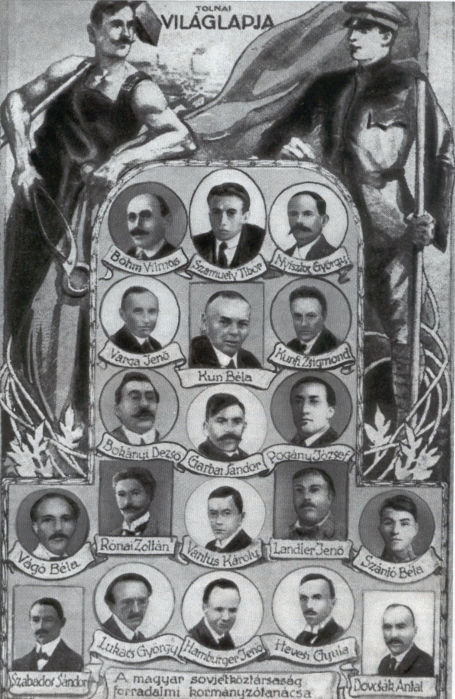

Eugen Varga avait déjà connu plusieurs critiques. Le 25 octobre 1924 la Pravda publia notamment un article de Vladimir Milioutine, le directeur de l’institut agraire de l’Académie communiste à Moscou, « Le révisionnisme agraire ». Il s’agissait d’une critique en règle de l’ouvrage publié par Eugen Varga, Contributions à la question agraire, contenant des articles et conférences réalisés en Russie, ainsi qu’un chapitre de son ouvrage de 1919, au sujet de la répartition des terres en Hongrie et de la réforme nécessaire.

Vladimir Milioutine l’accusa de nier l’importance de la centralisation dans l’agriculture et de la limiter à l’industrie, et de promouvoir les coopératives comme axe de lutte de la paysannerie, effaçant ainsi la question du socialisme.

Eugen Varga rétorqua dans l’édition allemande d’Inprekorr rappelant que son point de vue reflétait la ligne de l’Internationale Communiste, et qu’il était nécessaire d’avoir de savoir faire face aux contre-projets de pseudo-réforme agraire proposé par les grands propriétaires pour s’opposer à la révolution.

Il souligna cependant également qu’il considérait que la question de la rente foncière n’avait pas été étudiée à fond par Karl Marx et Lénine, et qu’un travail devait être mené en ce sens. Une accusation similaire fut faite à Varga dans Inprekorr en 1928, comme quoi il prônerait une NEP comme programme révolutionnaire intermédiaire.

Il fut toutefois confronté à une première vraie grande vague de critiques à l’occasion du 6e congrès, alors qu’il a de nouveau écrit une brochure de préparation, intitulée L’Économie de la période de déclin du capitalisme après la stabilisation.

L’Internationale Communiste avait profondément gagné en niveau idéologique et politique ; elle s’affrontait désormais de manière ouverte aux courants l’amenant dans ce qu’elle considère être des culs-de-sacs gauchistes ou bien un chemin droitier vers la social-démocratie. Les études d’Eugen Varga ont été considérées comme très intéressantes, une bonne base de travail, mais elles n’ont en soi pas apporté d’analyse décisive et, qui plus est, il y a des évaluations, des interprétations qui étaient considérées comme convergeant avec une ligne franchement droitière.

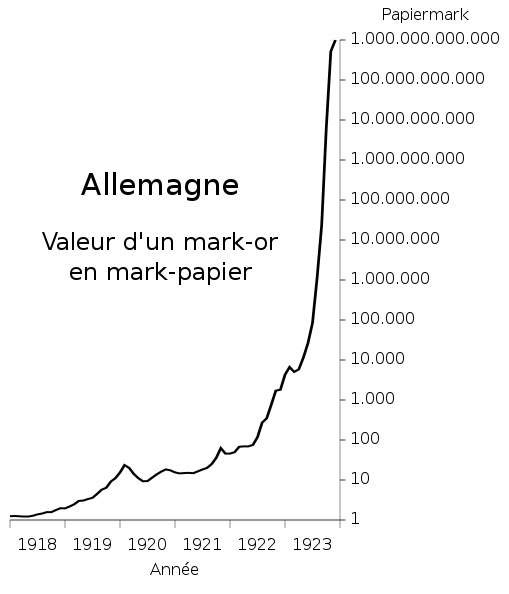

En fait, le problème était simple : Eugen Varga avait contribué à l’affirmation par l’Internationale Communiste de la crise générale du capitalisme. Cependant, à force de l’étudier à coups de statistiques, Eugen Varga se voyait pris dans le piège d’un objectivisme perdant de vue les fondamentaux. Il devenait un observateur de plus en plus « neutre », basculant dans la considération que la stabilisation momentanée prenait une ampleur historique ; tendanciellement, il passait à la droite du mouvement communiste international, dans la convergence avec la capitulation face au capitalisme considéré comme inébranlable.

Lors du 6e congrès de l’Internationale Communiste, Eugen Varga fit une courte intervention sur la situation du capitalisme. Il y explique notamment que :

« Que signifie ce développement ? Que veut dire un nombre moins grand d’ouvriers, avec une augmentation forte de la productivité ?

Cela signifie que le progrès technique, le progrès dans la productivité et l’intensité du travail, a dépassé la possibilité de l’élargissement du marché ! »

Il fit également le long rapport sur la situation économique de l’Union Soviétique, ce qui allait de paire avec un prestige certain. Cependant, il n’était plus au centre de l’évaluation du capitalisme en tant que tel et sa conception d’un nombre moins grand d’ouvriers correspond à cette mise de côté.

Le reproche lui fut justement fait de manière ouverte lors du congrès. Il était considéré alors qu’il aurait formé le concept de chômage structurel, organique, conformément à sa lecture de changements profonds dans le capitalisme mondial. Il y aurait un recul unilatéral et général de la part variable du capital (la part de travail humain) par rapport à la part constante, et cela dans tous les pays capitalistes.

Or, le souci est que ce n’est pas le point de vue de Karl Marx. Selon ce dernier, la reproduction élargie implique plus de capitalistes d’un côté, plus de travailleurs salariés de l’autre. L’accumulation du capital implique le renforcement numérique du prolétariat.

Il y a un mouvement dialectique, avec d’un côté le mouvement successif d’intégration et de rejet de prolétaires (c’est-à-dire les licenciements afin de rogner les dépenses une fois la production lancée), et de l’autre un mouvement capitaliste nouveau qui implique de générer des prolétaires.

La thèse d’Eugen Varga n’est pas seulement fausse ; elle implique une modification de la nature du capitalisme, une capacité à s’auto-surmonter.

À ces reproches de Lominadze contre Eugen Varga s’ajoutent ceux de la délégation britannique, qui pensent qu’il a fait une surestimation du processus de rationalisation dans leur pays. Il y a également, associé à cela, le problème qu’Eugen Varga avait affirmé que les possibilités internes de développement du capitalisme américain étaient épuisées, ce qui était revenir à la thèse de Rosa Luxembourg comme quoi l’accumulation exigeait l’intégration de zones ou secteurs non capitalistes.

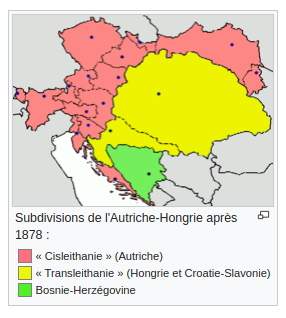

Enfin, un autre souci était qu’étudiant l’Inde, Eugen Varga avait déjà provoqué dans les mois précédents un grand remue-ménage en ayant une interprétation très particulière de son rapport avec la Grande-Bretagne, pays colonisateur. Ce sera par la suite un leitmotiv chez lui comme quoi l’Inde se décrocherait du colonialisme.

Ces quatre thèses d’Eugen Varga – le chômage organique, la question de la rationalisation, la thèse de l’épuisement des possibilités internes du capitalisme américain, la question coloniale surtout indienne – posaient un véritable problème idéologique.