L’arbre préfère le calme, mais le vent continue de souffler. La bourgeoisie exige la tranquillité pour ses affaires, la petite-bourgeoisie est perpétuellement angoissée à l’idée d’être prise entre deux feux, les masses laborieuses espèrent toujours être en mesure d’améliorer leur sort.

C’est là tout à fait normal ; l’être humain est un animal qui cherche à se préserver et, s’il le peut, à s’épanouir. C’est dans l’ordre des choses, c’est un sentiment naturel, même s’il peut apparaître comme égoïste.

Toutefois, on ne saurait en faire un fétiche. Il n’y a pas de « fin de l’Histoire » parce que la bourgeoisie l’aurait décidée. Il n’y a pas de capitalisme en expansion permanente.

La France des ronds-points et des centre-villes bobos est de toute façon inacceptable, tout comme est condamnable le nivellement par le bas qu’impose constamment le capitalisme de masse.

Le mode de vie capitaliste a en effet une dimension de masse : sans la consommation de masse, il n’y a pas de capitalisme moderne.

Mais nous, communistes, célébrons les masses et leur créativité, pas le capitalisme de masse, son absence de sens, son exploitation du tiers-monde.

Il n’est ni possible ni souhaitable d’avoir comme modèle des petits propriétaires qui vont au McDonald’s, commandent sur Amazon et Temu, sont fascinés par la téléréalité, scrollent à l’infini sur Facebook, Youtube, TikTok et Instagram, sont obsédés par les fausses bonnes affaires de Carrefour et Lidl, font de l’apéro et du barbecue l’alpha et l’oméga de la convivialité, banalisent la pornographie et la prostitution, voient d’un œil positif les chasseurs et les pêcheurs, etc.

Même si on admettait qu’il n’y avait pas de crise du capitalisme français, le niveau de civilisation dans notre pays exigerait la révolution, tellement la société française est marquée par la décadence, : l’abrutissement, le nivellement par le bas ainsi qu’une vie quotidienne aliénée, pleine d’agressions, sans même parler de l’exploitation toujours plus dure psychiquement

Nous ne voulons pas pour autant de l’élitisme et du retour d’une aristocratie. Ce que nous exigeons, c’est le développement de la culture, de l’intelligence, de la science.

Nous voulons que les masses commandent tout dans la société, nous attendons le meilleur d’elles et ne cédons en rien là-dessus, car nous avons une absolue confiance en elles.

C’est pourquoi nous disons que la solution historique aux problèmes de la société française, c’est la Guerre Populaire, c’est la grande séparation historique entre les masses laborieuses et la société capitaliste avec ses valeurs consuméristes, superficielles, racoleuses et morbides.

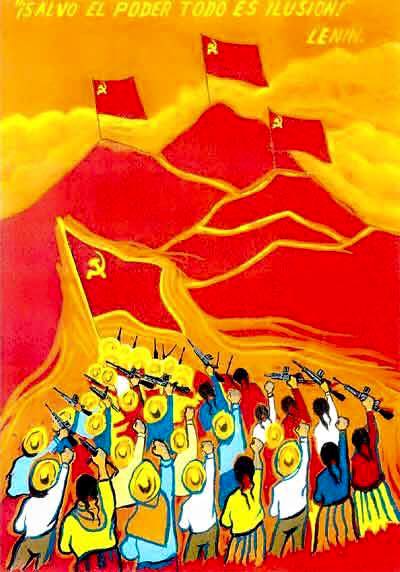

Le peuple en mouvement, s’organisant et prenant les armes pour prendre le pouvoir, pour instaurer son propre pouvoir, voilà ce qui est à l’ordre du jour et se produira inéluctablement, de par la loi historique exigeant le passage du mode de production capitaliste au socialisme.

Il peut y avoir des détours dans l’avènement de la Guerre Populaire, notamment en raison du basculement dans la nostalgie, les religions, le comportement de cannibale social, la quête d’un bouc-émissaire, l’extrême-droite.

Cependant, en tant que communistes, nous savons que la Guerre Populaire émergera inévitablement. Nous le savons, car nous voyons comment l’avenir veut transformer le présent, comment la révolution veut devenir la grande actualité dans notre pays.

C’est la raison pour laquelle nous arborons, défendons et appliquons les enseignements du Communisme, de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Zedong, du marxisme-léninisme-maoïsme c’est-à-dire du matérialisme dialectique.

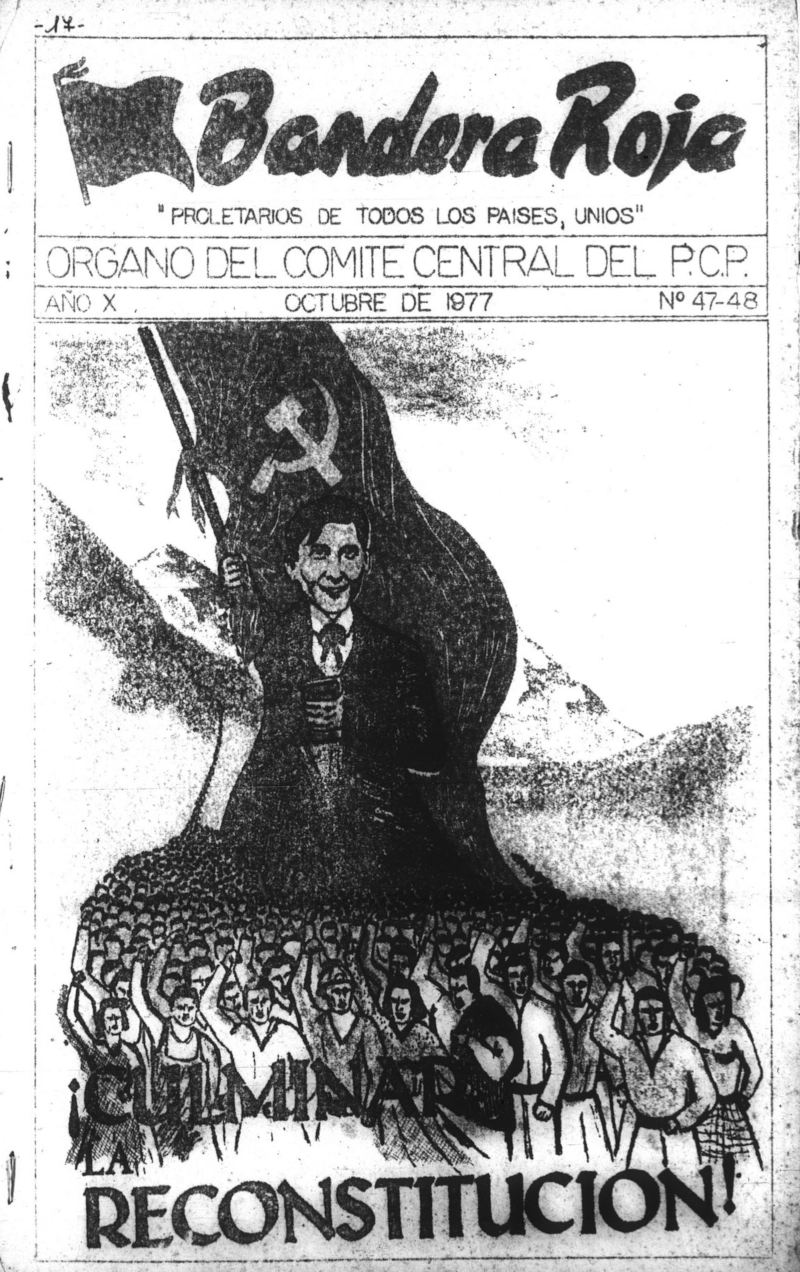

Nous maintenons bien haut le drapeau rouge, affirmant qu’il ne doit en rien être sali par des idéologies de contre-bande.

Être communiste, ce n’est certainement pas se mettre à la remorque de la CGT, s’imaginer que le Hamas apporterait quelque chose de positif au monde, pratiquer le racolage sur les réseaux sociaux ou bien utiliser le nationalisme comme levier démagogique.

Il n’y a pas de place pour le révisionnisme et l’opportunisme ; le matérialisme dialectique est la science de notre époque, qui permet de transformer la réalité.

Et que dit la réalité politique de notre pays ? Elle expose qu’il y a trois camps :

– celui des modernisateurs, qui veulent réimpulser et restructurer le capitalisme (au moyen de l’intelligence artificielle, des migrants, de l’idéologie LGBT, des acquis sociétaux, du cannabis, du syndicalisme, etc.) ;

– celui des conservateurs, qui visent à freiner le moindre développement, congeler les mœurs, voire retourner en arrière au moins sur le plan des mentalités ;

– celui qui n’est pas celui de la bourgeoisie de gauche ni celui de la bourgeoisie de droite, mais du prolétariat, avec en perspective la Guerre Populaire pour établir l’État socialiste et aller au communisme.

Ce camp de la Guerre Populaire, c’est celui des communistes authentiques, qui assument la ligne de la révolution.

« La tâche centrale et la forme suprême de la révolution, c’est la conquête du pouvoir par la lutte armée, c’est résoudre le problème par la guerre.

Ce principe révolutionnaire du marxisme-léninisme est valable partout, en Chine comme dans les autres pays. » (Mao Zedong)

Être communiste, c’est vouloir la révolution, c’est rêver et œuvrer à un océan armé de masses, affrontant le régime, le renversant, faisant flotter le drapeau rouge sur l’Élysée, l’Assemblée nationale, tous les ministères.

Voilà pourquoi, plein d’amour pour les masses, nous les critiquons durement. Nous sommes très exigeants envers elles, parce que nous attendons le meilleur d’elles.

Au sens strict nous attendons absolument tout d’elles, car nous savons que tout repose sur elles.

Nous voulons la Guerre Populaire, qui établisse le Nouveau Pouvoir, qui fasse émerger l’État socialiste à partir des masses organisées et conscientes, qui prennent leur destin en main !

« [Friedrich] Engels nous a appris qu’il y a deux pouvoirs sur la terre, la force armée de la réaction et la masse inorganisée.

Si nous organisons ce pouvoir, ce qui est en puissance devient en acte, le potentiel devient réel, ce qui est loi et nécessité devient un fait frappant, qui balaie tout ce qui se croyait ferme.

Sans être soutenu par la masse rien n’est solide, tout n’est que château de cartes, et quand elle parle, tout frémit, l’ordre commence à trembler, les plus hautes cimes s’abaissent, les étoiles prennent une autre direction, parce que les masses font et peuvent tout.

Si cette conviction commence à faillir en nous, l’âme des communistes commence à tomber en morceaux (…).

Que nous a dit le Président Mao ?

Que nous les athées nous n’avons qu’une seule divinité, les masses ; ce sont ces dieux que nous invoquons pour qu’ils nous écoutent, et quand cela se produira, il n’y aura plus d’exploitation.

Forgeons les militants selon ces critères, aujourd’hui plus que jamais et demain encore plus.

Les masses exigent à cor et à cris l’organisation de la rébellion.

C’est pourquoi le Parti, ses dirigeants, ses cadres et militants ont une obligation, aujourd’hui impérative, un destin : organiser le pouvoir désorganisé de la masse, et cela ne se fait que les armes à la main.

Il faut armer la masse, pas à pas, secteur par secteur, jusqu’à l’armement général du peuple, et lorsque cela arrivera il n’y aura plus d’exploitation sur la terre. » (Parti Communiste du Pérou, Commençons à démolir les murs et à déployer l’aurore, 1980)

La société française est en crise, car c’est le mode de vie capitaliste qui s’effondre, en raison de la bêtise qu’il provoque, des comportements antisociaux qu’il génère, de l’individualisme qu’il produit à la chaîne, de l’indifférence qu’il engendre, de la nervosité permanente qu’il déclenche.

Les gens le comprennent sans le comprendre, ils le voient sans le voir. Nous sommes ainsi dans le camp des masses, mais nous sommes en décalage avec elles. Voilà ce qui fait que

« nous sommes, nous communistes, des gens d’une facture à part. Nous sommes taillés dans une étoffe à part. » (Staline)

Nous savons que ce qui a l’air stable ne l’est jamais, car tout se transforme ; nous n’en avons pas peur, car nous savons que la révolution triomphera inéluctablement, instaurant le socialisme, menant au Communisme.

Ce qui a été ne peut plus être : le nouveau chasse l’ancien. Il n’y aura jamais aucun retour à la France du passé, il n’y a pas de place pour la nostalgie.

Entièrement tournés vers l’avenir, tout en assumant le meilleur du passé, nous sommes révolutionnaires, et les masses ne le sont pas encore, telle est la contradiction.

Cette contradiction a un sens historique : la révolution. La révolution consiste en le saut qualitatif de cette contradiction, avec les masses rejoignant l’avant-garde, suivant le principe : les masses font l’Histoire, le Parti les dirige.

Les communistes assument l’avenir, alors que les masses sont enfermées mentalement, socialement, culturellement dans un présent trompeur, épuisant, plein d’aliénations et d’exploitations, de culs-de-sacs moraux et sentimentaux, d’agressions. Puis vient la révolution où les deux pôles de la contradiction se rejoignent.

Cela implique que l’avant-garde et les masses soient sur le même terrain historique. Tout cosmopolitisme mène à la faillite ; il faut toujours agir en pleine conscience de ce qu’est le pays, de ce que sont les masses dans ce pays, de ce qu’est le parcours historique du pays.

Un communiste se doit de connaître Montaigne et l’humanisme, Calvin et les guerres de religion, Molière ainsi que Racine lors du grand siècle que fut le 17e siècle, l’Encyclopédie et les Lumières, Balzac et le développement du capitalisme français, le Parti communiste français de l’Internationale Communiste avec le Front populaire et la Résistance.

Sans cela, il n’est ni possible de connaître les mentalités françaises, ni le parcours historique propre à la France.

Les Français sont rationalistes et sceptiques, par nature ; c’est ce qu’ils appellent être cartésien, en référence à René Descartes et sa méthode de tout réanalyser en permanence depuis le début.

L’écrivain français Romain Rolland, dans une discussion avec Staline en 1935, dit fort justement :

« Il faut tenir compte du tempérament, de l’idéologie propre de chaque pays, – et je parlerai ici seulement de la France. La méconnaissance de cette idéologie de nature peut causer − elle cause en fait − de graves malentendus.

Il ne faut pas attendre du public même sympathisant de France cette « dialectique » de la pensée, qui est devenue en U.R.S.S. une seconde nature.

Le tempérament français est habitué à une logique abstraite de l’esprit raisonneur et rectiligne, moins expérimentale que déductive. Il faut la bien connaître, pour la surmonter.

C’est un peuple, une opinion, qui sont habitués à raisonner. Il faut toujours leur donner des raisons de l’action. »

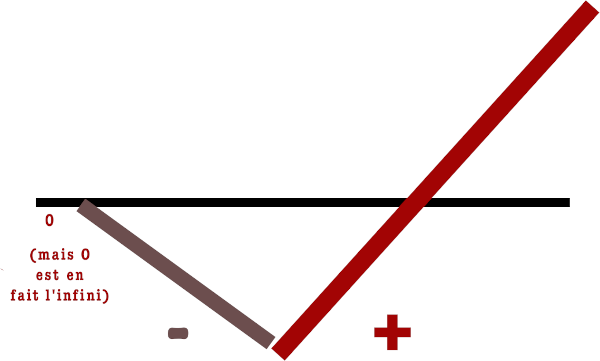

S’appuyer sur le rationalisme des Français, mais dépasser leur scepticisme, voilà la clef pour affirmer le matérialisme dialectique ; dans la lutte de classe plus directement, seule la compréhension de la dialectique peut les amener à se transcender, car sans cela ils ne comprennent pas ce qu’est un saut qualitatif, et donc le principe de révolution, et ainsi la nécessité de la Guerre Populaire.

L’Histoire trouve toujours son chemin, c’est à cela que nous contribuons, dans le cadre français, et nous sommes certains qu’inexorablement, la proposition historique révolutionnaire s’imposera, que les masses françaises se transformeront en océan armé instaurant le Nouvel État.

Le capitalisme français peut essayer de s’en sortir par tous les moyens, il peut endormir les masses et chercher les corrompre, il peut utiliser les médias de manière agressive, il peut payer une armée d’intellectuels bourgeois utilisant les universités comme outil de légitimité.

Tout cela ne changera rien au destin du prolétariat qui est de s’élever au niveau d’une classe dominante.

La dictature du prolétariat est inéluctable, et elle s’applique dans tous les domaines : la politique, l’économie, les questions militaires, la culture, la littérature et les arts, l’écologie.

La Grande Révolution Culturelle Prolétarienne en Chine populaire, avec Mao Zedong, a bien montré l’ampleur du combat.

Il en va de la transformation de l’humanité, de son épanouissement, par sa propre reconnaissance qu’elle est une composante de Biosphère qu’est la planète Terre, et qu’elle doit cesser de faire la guerre à celle-ci, tout comme elle doit cesser de faire la guerre à elle-même.

C’est le besoin de Communisme qui ne peut que se généraliser et il ne faut jamais reculer devant la dimension démesurée de ses propres buts. Il faut assumer les grandes séparations, et la Guerre populaire jusqu’au Communisme !

=> retour à la revue Connexions