Les paysans forment l’écrasante majorité de la population française à la fin du XVIIIe siècle.

Leur outillage ne dépasse pratiquement pas, sur le plan technique, celui du moyen-âge. Ils ne sont pas formés, ils travaillent vite et mal.

Ils vivent littéralement sur le tas.

Leurs maisons sont en torchis et couvertes de chaumes, abritant une seule pièce, d’ailleurs sans plancher. Beaucoup n’ont que des sabots – la même paire depuis le mariage -, voire marchent pieds nus dans le sud.

Leur alimentation reste encore largement rudimentaire, ils vivent de pain de seigle ou d’avoine associé à de la soupe, de laitages et de beurre, voire de galette ou de bouillie de blé noir, de châtaigne ou parfois de maïs.

Ils sont habillés pareillement toutes les saisons, avec un habit d’étoffe ou de toile, les femmes ayant plus spécifiquement un manteau court avec un capuchon, fait de gros drap ou de cadis (c’est-à-dire une laine grossière).

Typiquement, leur vie quotidienne, alors qu’ils ne savent ni lire ni écrire pour leur quasi-totalité, est brutale, grossière, la vie sociale quasi absente.

Les paysans sont repliés sur eux-mêmes, ne donnant jamais d’avis (d’où le « j’avions », une assimilation du « je » personnel et du « nous » flou et général).

Leur espérance de vie est d’ailleurs faible, avec un basculement dans le dénuement complet tendanciel, les paysans étant à la merci des sécheresses et des pluies torrentielles, des disettes, des maladies, du passage de soldats pratiquant toutes sortes de crimes en plus des pillages, ainsi que des voleurs, des bandits de grand chemin.

Par exemple, la vague de froid de l’hiver 1709 provoqua notamment une telle situation que 600 000 personnes périrent dans l’année.

François-Emmanuel de Bonne de Créqui, Comte de Sault, duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, constate ainsi en 1675 que pour la partie du pays qu’il gère :

« Il est assuré, et je vous parle pour en être bien informé, que la plus grande partie des habitants de cette province n’ont vécu pendant l’hiver que de glands et de racines, et que présentement on les voit manger l’herbe des prés et l’écorce des arbres. »

Si jamais la guerre ravage la région, c’est alors la catastrophe générale, comme en Lorraine ou en Bourgogne au début du XVIIe siècle, alors que certaines régions témoignent d’un développement supérieur, telles la Beauce, la Flandre, la Normandie, la Picardie.

Il faut souligner ici que l’on a avec les peintures des Frères Le Nain de vivantes illustrations de l’existence de ces masses paysannes en France à cette époque.

Sur le plan historique, le XVIIIe siècle voit cependant une évolution relative de cette situation, qui profite dans une certaine mesure à l’ensemble de la population française, reflétant à la fois les capacités toujours plus efficaces accumulées et les contradictions bloquant le développement, comme nous le verrons ensuite.

Au cours de ce siècle, la France, déjà alors le pays le plus peuplé d’Europe, passe ainsi de 20 millions d’habitants en 1700 à 28 millions en 1790.

Très largement devant ses voisins le Royaume-Uni (7 millions), les États de la future Allemagne et de l’Italie (13 millions chacun), l’Espagne (8 millions).

Cela est au point que certains historiens surnomment la France d’alors la « Chine de l’Europe ».

En tout état de cause, un Européen sur quatre vit en France au XVIIIe siècle et on peut considérer que cette masse démographique constitue en soi un défi pour le développement du mode de production capitaliste qui s’élance alors de manière antagoniste mais conquérante dans le cadre du mode de production féodal en France.

Cette croissance démographique s’explique par une certaine amélioration dans la variété de l’alimentation, notamment avec la massification de la consommation humaine de la pomme de terre et du maïs (chacun étant 5 fois plus nourrissant que le blé).

Sur le plan climatique, un relatif réchauffement des continents bordant l’Atlantique Nord, dans le cadre du « petit âge glaciaire » qui prend véritablement fin au milieu du XIXe siècle, permet aussi d’obtenir des récoltes plus régulières et de faire reculer certaines carences alimentaires, renforçant les organismes et leur résistance en cas d’épidémie.

L’intérêt des philosophes des Lumières pour l’étude des populations et l’accroissement des capacités de l’État à développer et soutenir une meilleure administration permettent quelques progrès de l’hygiène élémentaire, fondés sur une meilleure organisation des pratiques populaires et un début de mise en rationalisation technique et scientifique systématique.

Par exemple, le savoir des sages-femmes, dispersé, inégal et toujours menacé de pertes d’acquis, se voit systématiser par la publication par l’une d’entre elles, Mme de Coudray, née à Clermont-Ferrand, d’un manuel d’obstétrique Abrégé de l’art des accouchements (1759), qu’elle diffuse dans toute la France durant 25 ans par ses voyages en donnant des cours très didactisés, pour lesquels elle avait même mis au point un mannequin de démonstration.

Toute son action est entièrement appuyée par l’État royal et ses institutions, Mme de Coudray reçoit même un brevet de l’Académie de chirurgie.

L’absence de guerre sur le territoire français favorise aussi durant le siècle l’accroissement de la population.

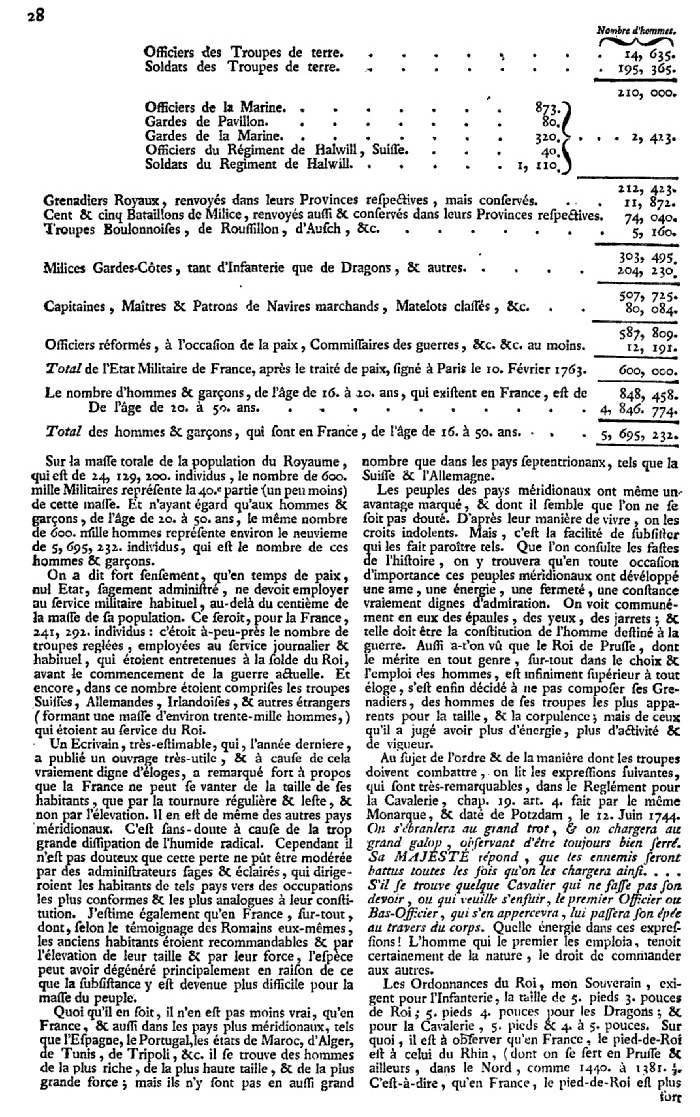

En tant que tel, ce phénomène n’a pas été perçu par tous les auteurs des Lumières, à l’exception de Voltaire, et il faut attendre 1780 et la publication du Tableau de la population de la France par l’abbé Jean-Joseph Expilly pour disposer d’une vue d’ensemble, dans la perspective de quantifier la population, ses capacités d’une part, notamment sur le plan militaire et productif, et ses besoins d’autre part, en identifiant 6 461 330 personnes en état de précarité en termes de moyens de subsistance.

Tous ces mouvements ont entraîné un relatif progrès dans le système technique de l’agriculture, exprimé là aussi par une tentative de rationalisation scientifique, portée notamment par les physiocrates vers 1750 et en particulier François Quesnay (1694-1774).

Le savant Antoine Lavoisier (1743-1794) est notamment marqué par toute la démarche de ces penseurs, c’est lui qui dira la formule restée célèbre et exprimant la perspective de ces penseurs : « l’élevage est un mal nécessaire ».

En effet, la période voit un accroissement de l’élevage sur le plan quantitatif, qui pousse au recul des vaines pâtures et des terres communes, à l’enclosure des propriétés et à la généralisation de la « rotation de Norfolk » qui permet le développement de plantes fourragères appuyant l’élevage.

En conséquence, on observe un certain décollage de la production agricole, mais surtout une spécialisation géographique qui s’accuse.

La France du Nord et de l’Est voit s’étendre la monoculture céréalière et l’élevage en voie d’intensification, alors que celle de l’Ouest et du Sud développent des cultures maraîchères plus diversifiées, sauf en Bretagne et en Normandie où l’élevage se développe plus massivement encore.

Les vignobles aussi se spécialisent, ainsi c’est à cette époque que le vin de Champagne est élaboré sous sa forme actuelle.

Cette spécialisation suppose enfin une circulation à l’échelle nationale des productions, et donc pousse dialectiquement à la mise en forme d’un marché national unifié.

Mais tout cela reste encore élémentaire, la misère absolue ressurgit à la moindre crise agricole, comme en 1725, 1740, 1759, 1766-1768, 1772-1776, 1784, 1785, ou encore avec les épidémies meurtrières de rougeole, de variole, de typhus et de fièvre typhoïde.

La paysannerie se soulève toutefois à partir du règne de Louis XIV, de manière tendancielle, mais épisodique et avec une répression sanglante à chaque fois.

On a ainsi la révolte des 5 000 croquants du Quercy en 1624, la Révolte du Lanturlu à Dijon et celle à Aix en 1630 ; dans la seconde moitié du XVIIe siècle, on a la Révolte des croquants en Limousin, en Angoumois, en Provence, dans le Périgord et en Normandie…

On a la Révolte des Va-nu-pieds en 1639, la Révolte Paysanne dans le Rouergue en 1643, la Révolte des Sabotiers en Sologne en 1659, la Révolte des Lustucrus dans le Boulonnais en 1662 suivie de la Révolte des Audijos dans les Landes et de celle des Angelets dans le Roussillon les années suivantes, la Révolte du Roure près de Montpellier en 1670, la Révolte du Papier Timbré par les bonnets rouges en Bretagne en 1675…

Ces révoltes sont liées aux impôts le plus souvent, car en plus de vivre dans la misère et l’ignorance, la paysannerie doit payer la dîme, soit un dixième ou un treizième des revenus, destinés au clergé, ainsi que payer les impôts à l’État central, très variables mais autour d’un tiers des revenus.

Et le caractère temporaire de ces révoltes, puisque s’inscrivant dans une période précise, ainsi que leur caractère épars, correspond aux situations très variées des paysans.

On trouve ainsi les « mainmortables », c’est-à-dire les serfs au sens strict.

Ils sont du nombre d’un million, principalement en Franche-Comté et en Lorraine, ainsi que dans le Berry, le Nivernais, la Marche, l’Auvergne. Leur statut implique une dépendance au lieu pour les enfants s’ils veulent toucher un héritage.

Les autres paysans, formant leur très grande masse, sont « libres ».

Il y a déjà les sans-terres : certains sont journaliers, c’est-à-dire des paysans employés à la journée.

D’autres se font embaucher comme domestiques.

Ceux qui ont une terre ne sont pas pour autant des paysans au sens strict non plus.

Beaucoup sont obligés d’avoir un second métier, en tant qu’aubergistes, maçons, meuniers, tailleurs, marchands, tisserands, charpentiers, etc.

Dans certains cas, il y a la mise en place, de manière artisanale, d’un élevage, ou bien de forges, de fonderies et de mines, qui impliquent d’ailleurs un déboisement forcené.

Ceux qui sont en tant que tels seulement paysans relèvent de ce qu’on appelle les laboureurs ; ils sont fermiers ou métayers, gérant une terre qui ne leur appartient pas, devant en redevance respectivement une somme fixe et la moitié de la récolte.

La concurrence est rude ici, car les grands propriétaires terriens ont tendance à agrandir leurs domaines, réduisant d’autant leur nombre.

Avant le développement réel du marché national, le seul dénominateur commun des paysans est ainsi la pratique religieuse, seul lien social véritable, associé aux fêtes et aux veillées.

L’Église catholique est le seul vecteur d’un cadre dépassant les particularismes locaux, avec la figure du roi.

->Retour au sommaire du dossier sur

La France à la veille de 1789