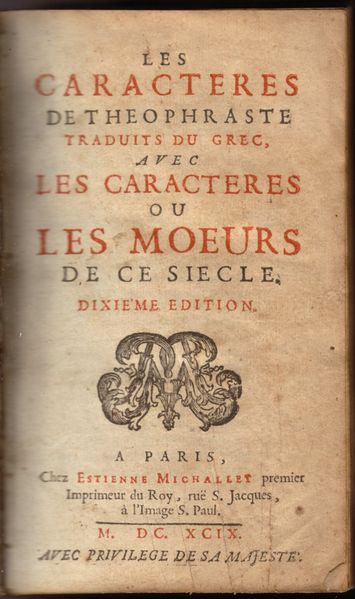

Tout comme chez François de La Rochefoucauld, on trouve chez Jean de La Bruyère cette combinaison entre catholicisme et exigences de la bourgeoisie. Ce qu’il dit dans la préface de son œuvre intitulée Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle est impossible à comprendre sans le rapprocher de la civilité bourgeoise, de la rigueur protestante, de la pression catholique, de la bienséance propre à la monarchie absolue.

Il explique ainsi, dès le départ, faisant de la correction des mœurs la tâche de la littérature :

« Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage : il est juste que, l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature, et s’il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger.

C’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se promettre ; mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher : ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques ; c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit.

L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis ; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges ; outre que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. »

Cependant, dans la tradition française propre à un semi-humanisme largement freiné par le catholicisme et méconnaissant le protestantisme, Jean de La Bruyère n’est guère optimiste. Il parle des « caprices de la multitude et la légèreté du public » et présente la nécessaire instruction comme une œuvre qui, par définition, est impossible à réaliser entièrement, de par la nature même de l’humanité.

Dès le début de l’œuvre elle-même, Jean de La Bruyère réduit la portée de son travail, la valeur de son apport :

« Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments ; c’est une trop grande entreprise. »

Pourtant, et c’est là le paradoxe du XVIIe siècle, la représentation de la réalité est possible. Pourquoi est-elle possible, alors que ses effets sont censés être extrêmement relatifs, ni François de La Rochefoucauld ni Jean de La Bruyère ne l’expliquent.

Ils constatent pourtant clairement la possibilité d’un regard sur le mouvement de la réalité, d’une réflexion sur la psychologie. Tout comme François de La Rochefoucauld a pu saisir en partie le mouvement dialectique, Jean de La Bruyère souligne la possibilité pour un auteur de synthétiser.

Il dit ainsi, dans deux passages dont le rapprochement est inévitablement à faire avec la théorie du reflet et la conception de la pensée-guide dans le matérialisme dialectique :

« L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait l’Iliade, Virgile l’Enéide, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romain [c’est-à-dire Cicéron] ses Oraisons. »

C’est là un point de vue en contradiction avec le pessimisme censé être sous-jacent à sa conception, et c’est même éminemment anti-relativiste, dans la mesure où une valeur historique, celle du portrait réaliste, par un haute technique d’expression, est attribuée à certains auteurs.

Autre contradiction : Jean de La Bruyère a pris le parti des « anciens » contre les « modernes » ; pour lui tout a été dit et parfaitement, on ne peut qu’imiter. Pourtant, il analyse dialectiquement deux auteurs en les rapprochant, en montrant que leurs contraires devraient s’unir !

C’est là une approche qui, comme celle de François de La Rochefoucauld, est absolument à rapprocher du matérialisme dialectique :

« Il n’a manqué à Térence que d’être moins froid : quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels caractères ! Il n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon et le barbarisme, et d’écrire purement : quel feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quelles images, et quel fléau du ridicule ! Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux comiques !

J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature, avec cette différence que le premier d’un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple ; il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appesantit sur les détails : il fait une anatomie ; tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature : il en fait le roman.

Ronsard et [Jean-Louis Guez de] Balzac ont eu, chacun dans leur genre, assez de bon et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en vers et en prose.

Marot, par son tour et par son style, semble avoir écrit depuis Ronsard : il n’y a guère, entre ce premier et nous, que la différence de quelques mots. »

L’analyse dialectique porte également parfois sur un auteur, dont les deux aspects sont antagoniques, pour ainsi dire :

« Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans un auteur.

Rabelais surtout est incompréhensible : son livre est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplicable ; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle femme avec des pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme ; c’est un monstrueux assemblage d’une morale fine et ingénieuse, et d’une sale corruption.

Où il est mauvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de la canaille ; où il est bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des plus délicat. »

Cela montre, comme chez François de La Rochefoucauld, la finesse d’analyse, le regard dialectique dans le portrait.