Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī (801 – 873) est un Arabe philosophe, mathématicien, médecin, musicien ; il est l’auteur de pratiquement 300 ouvrages pour ceux parvenus jusqu’à nous, dont 32 au sujet de la géométrie, 22 de la philosophie, 22 de la médecine, 16 de l’astronomie, 12 de la physique, 11 de l’arithmétique, 9 de la logique, 7 de la musique, 5 de la psychologie.

Il est né à Koufa, dont son père est gouverneur : la ville n’était rien de moins que la capitale du califat abbasside dominant l’Islam de 750 à 1258.

Cette ville était elle-même fondée initialement comme lieu de garnison militaire, notamment par son ancêtre direct Al-Ash’ath ibn Qays, qui combattit aux côtés de Mahomet et décéda en 661.

La question se pose ainsi de la manière suivante : comment en deux cents ans, est-on arrivé, en partant d’une poignée de clans batailleurs et guerriers rassemblés en tribus batailleuses, à un intellectuel multi-domaines capable de lire et d’interpréter Aristote, au point d’en faire la clef de sa vision du monde ?

La réponse est la ville.

Au sens strict, l’Islam a la ville en perspective, c’est son point de repère, sa fixation idéologique et également sa dynamique.

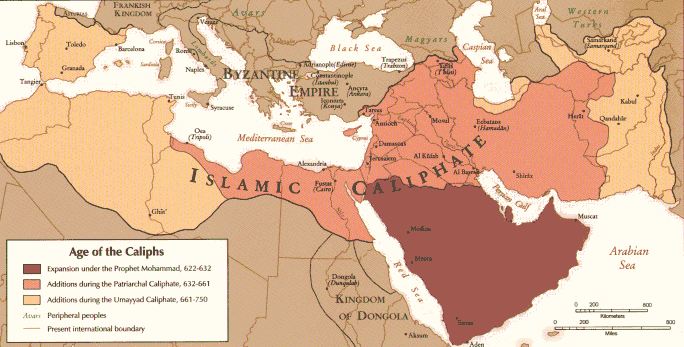

L’Islam est le produit direct de la contradiction entre les villes et les campagnes et son expansion généralise les villes.

Telle est la clef de l’Islam comme phénomène historique.

Ce n’est pas du tout un produit de bédouins ou de nomades ; au contraire, c’est le fruit d’une fixation sociale bien déterminée en un lieu défini en tant que tel comme ville.

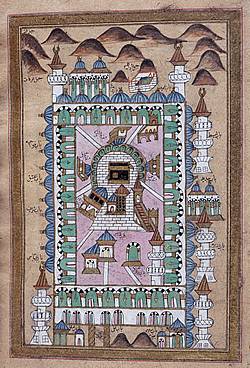

L’histoire de l’émergence de l’Islam passe d’ailleurs par deux villes : la Mecque et Médine, en particulier la Mecque bien entendu, centre névralgique de la péninsule arabique comme seul lieu apaisé où le commerce pouvait s’assumer librement.

Et l’Islam se développe par les villes, les villes se développent par l’Islam. Cet aspect est indubitable et absolument caractéristique de l’Islam.

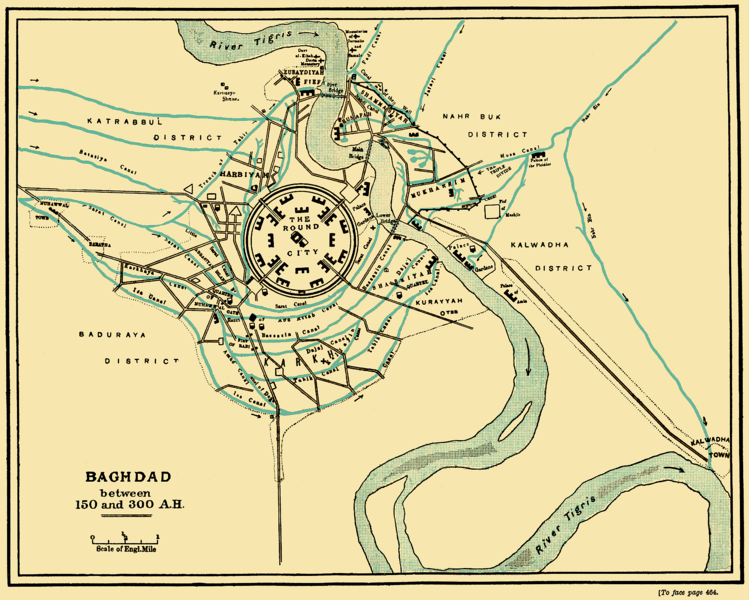

En plus de Koufa, Bassorah et Bagdad, on a Alexandrie, le Caire, Damas, Cordoue, Palerme, Mossoul, Hamadan, Ray, Téhéran, Ispahan, Shiraz, Nishapur, Samarcande, Boukhara…

Ces villes nouvelles ou entièrement réaménagées hébergent autour de cent mille personnes, avec parfois des centres immenses : 300 000 personnes vivent à Cordoue, 400 000 au Caire, un million à Bagdad – certainement la ville la plus grande du monde à l’époque.

Il est par ailleurs bien connu que l’Islam a accordé une vaste place à l’architecture, depuis Basra al-Hamra dans le Maroc actuel jusqu’au Taj Mahal dans l’Inde actuelle.

Ce n’est pas simplement un repli artistique en cette direction en raison de l’interdiction dans l’Islam de représenter un être vivant.

C’est l’expression d’une focalisation sur la ville, sur le caractère urbain ; l’Islam souligne de manière incessante qu’on ne saurait être musulman tout seul, il faut être en communauté, en communauté rassemblée, donc en communauté urbaine.

Pourquoi cette importance accordée à la ville ? Il existe deux raisons historiques à cela.

La première, c’est que Mahomet systématise des réformes déjà lancées à la Mecque, le grand centre du commerce de la péninsule arabique.

L’Islam s’affirme donc comme rassemblement communautaire pacifié par opposition à la logique tribale et clanique dominant jusque-là chez les Arabes et s’opposant au commerce.

L’Islam n’est pas la religion des bédouins et de nomades, elle est au contraire leur intégration forcée dans un cadre arabe centralisé dans les villes.

La ville est, à ce titre, une expression artificielle ; pour l’Islam, la ville est un centre forgé par la force pour faire triompher le droit – un droit constitué comme expression des besoins des commerçants et des marchands en ayant assez des incertitudes dues aux querelles incessantes et sanglantes des clans et des tribus.

Cela produit une contradiction, avec d’un côté une systématisation par la culture islamique des bonnes manières, des mœurs policées, des attitudes correctes, et de l’autre une démarche militariste considérée comme le seul moyen d’imposer par en haut le droit.

Pour cette raison, la base organisationnelle de l’Islam, c’est la garnison militaire organisée, c’est-à-dire la ville en formation par en haut, ce qu’on appelle initialement « misr », ville-camp (au pluriel « amsar »).

La langue des musulmans des Indes est ainsi l’ourdou – apparue comme Lashkari Zaban – langue des armées, langue du campement militaire, le mot ourdou venant du turc ordu signifiant armée.

La ville de Koufa est née de cette manière, comme prolongement du campement militaire, et c’est vrai pour Bassorah ; Bagdad est pareillement née comme Madīnat as-Salām (la ville de la paix), sur le tas, à partir d’un plan préétabli d’une ville ronde avec une mosquée au centre.

Cela va avoir deux principales conséquences historiques. La première, c’est que pour l’Islam, toute division géographique est administrative-militaire, sans reconnaissance culturelle ni nationale.

Cela va totalement paralyser les masses face à la colonisation et leur donner un comportement erratique dans la décolonisation, dont l’exemple le plus parlant est le FLN algérien oscillant entre un mysticisme islamique et une affirmation nationale romantique.

Cela jouera également un grand rôle dans les conflits dans le cadre de la fin des empires au 20e siècle, car pour les musulmans un territoire ne dépend pas en dernier ressort de sa population, mais de son statut administratif, et uniquement de son statut administratif.

Ainsi, le Nagorny Karabagh peut bien avoir une population à l’écrasante majorité arménienne, étant administrativement un territoire supervisé dans un cadre islamique depuis des siècles, il n’est plus arménien au sens strict. Les situations furent nombreuses à être du même type, comme l’État princier d’Hyderabad en Inde.

La seconde conséquence historique va avoir une immense portée.

Comme la garnison militaire a été le mode opératoire de l’expansion islamique, il y avait de fait une centralisation systématisée, avec une logique de ponction pour les frais du pouvoir.

C’est cela l’élément manquant à l’explication de pourquoi la propriété n’a pas pu apparaître dans les territoires relevant de la civilisation islamique.

Friedrich Engels, dans une lettre à Karl Marx (du 6 juin 1853), constatait fort justement :

« L’absence de propriété foncière est en effet la clé de tout l’Orient. C’est la base de l’histoire politique et religieuse.

Mais quelle est l’origine du fait que les Orientaux ne parviennent pas à la propriété foncière, même pas de type féodal ?

Je crois que cela dépend essentiellement du climat, lié aux conditions de sol, en particulier aux grandes zones désertiques qui s’étendent du Sahara, à travers l’Arabie, la Perse et la Tatarie jusqu’aux plus hauts plateaux de l’Asie.

L’irrigation artificielle est ici la condition première de l’agriculture : or, elle est l’affaire soit des communes, des provinces, ou du gouvernement central.

Le gouvernement, en Orient, n’a jamais eu que trois départements : finances (mise au pillage du pays), guerre (pillage du pays et des pays voisins) et travaux publics. »

Pour prendre un exemple fameux, le barrage de Marib fut construit vers 700 avant notre ère au Yémen afin de permettre l’irrigation de terres agricoles.

Il connut de multiples réparations, mais une crue, mentionnée dans le Coran par ailleurs (sourate Saba versets 15 et 16), le détruisit vers 570, amenant l’effondrement du royaume et la fuite de 50 000 personnes.

C’est une question essentielle renforçant le besoin d’opérations d’envergure par un gouvernement central – toutefois il faut ajouter que cette centralisation était elle-même induite par l’expression initiale du pouvoir comme garnison militaire organisée, exprimant une communauté hiérarchisée, se posant comme ville.

=>Retour au dossier

L’Islam comme expression juridico-urbaine

de la contradiction villes-campagnes