La seconde république était portée par un arc allant du PSOE à la droite libérale, en étant soutenue au moins indirectement par les révolutionnaires communistes et anarchistes. Cela suffisait pour abattre la monarchie ayant échoué dans son programme de corporatisme avec Miguel Primo de Rivera, mais les défis restaient de taille.

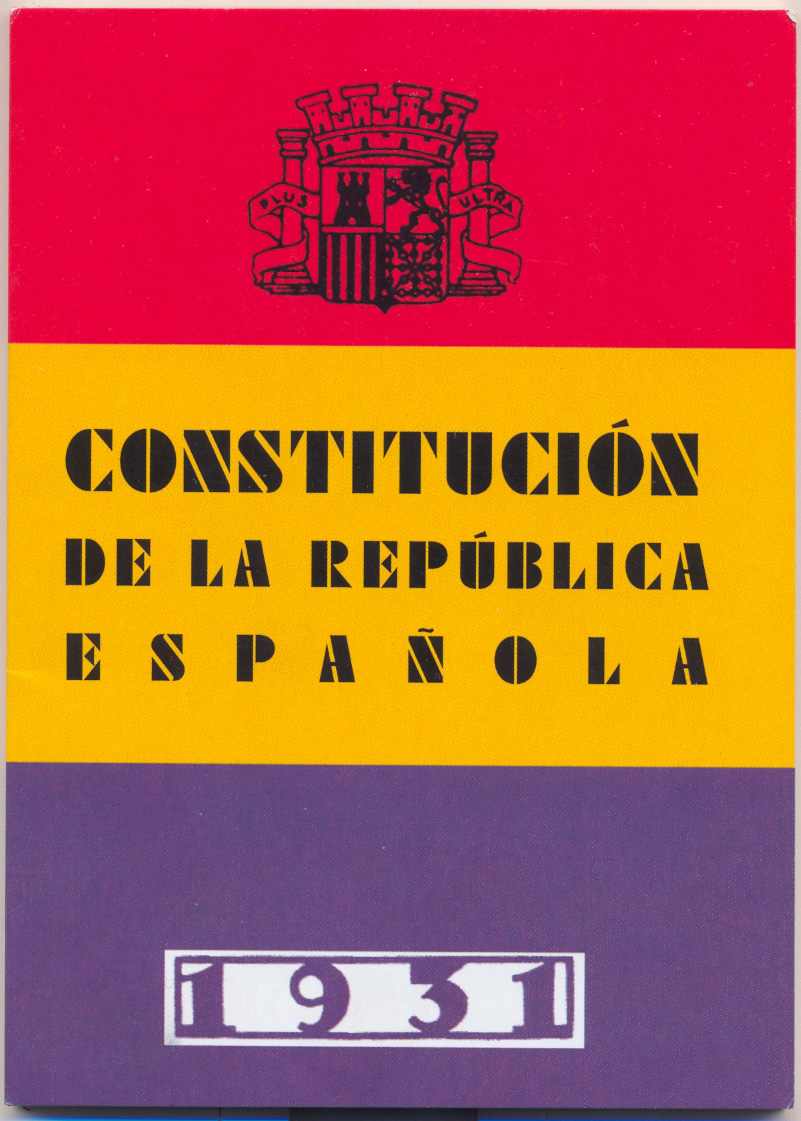

Pour ce faire, le régime était monocaméral : l’assemblée élue permettait la formation d’un gouvernement capable de prendre des décisions fortes, avec un président servant de « soupape de sécurité » en pouvant procéder, deux fois, à la dissolution de l’assemblée.

Le régime escomptait donc faire avancer les réformes, à petits pas, mais de manière certaine et cela nécessitait l’affrontement avec l’Église, avec la question de l’éducation comme aspect principal.

La bourgeoisie devait, en effet, former de nouveaux esprits, adaptés aux nouvelles formes idéologiques et culturelles. Il y avait cependant le souci de l’analphabétisme, touchant entre 30 et 40 % de la population. Le gouvernement y répondit par la création de 7000 nouvelles écoles, de 7000 postes d’instituteurs, augmentant de 20 à 40 % les salaires de ces derniers, puis de 13 000 écoles en 1932.

Mais de l’autre côté, il existait un obstacle, bien plus difficile à surmonter, qui était le poids de l’Église catholique. 400 000 élèves étaient éduqués par des congrégations religieuses et une interdiction ne suffisait pas si la Seconde République n’était pas en mesure de les intégrer.

L’interdiction en elle-même était difficile à mettre en place : en 1930, il y avait un religieux pour 493 personnes, c’est-à-dire une véritable armée de 31 000 prêtres, 20 000 moines, 60 000 religieuses, 5000 couvents.

Il fallait donc abattre l’Église comme institution éducative, pour que la Seconde République puisse s’établir fermement. Le président du conseil Manuel Azaña expliqua dès 1931 au parlement que « L’Espagne a cessé d’être catholique ».

De fait, le 11 mai 1931, un vaste mouvement de manifestations dans plusieurs villes culmina dans des attaques contre des églises auxquelles sont mises le feu, alors que le journal conservateur A.B.C. est assiégé ; dans la foulée les journaux A.B.C. et El Debate sont interdits, le cardinal Segura expulsé, alors que Manuel Azaña refuse longtemps de faire intervenir la police, disant : « je préfère voir détruire toutes les églises plutôt que risquer la vie d’un seul républicain ».

C’est une affirmation politique très claire de la séparation de l’Église et de l’État, avec l’arrêt de la subvention du culte catholique par le régime et même l’interdiction des jésuites. Cependant, cela fait de l’Église un ennemi ouvert du régime.

Un autre ennemi consiste en l’Armée, que le régime tenta de réformer, annulant les promotions pour faits de guerre durant la dictature, fermant l’Academia General Militar dirigée par Fancisco Franco. L’armée restait cependant de type féodal-monopoliste : si elle n’avait que 100 000 hommes, elle disposait de 17 000 officiers et de plusieurs centaines de généraux.

10 000 officiers hostiles au régime acceptèrent de partir en conservant leurs soldes, mais ceux qui restèrent n’étaient pas fidèles au régime pour autant : dès août 1932 le le général José Sanjurjo tenta de renverser le gouvernement par la force, dans ce qui sera appelé la Sanjurjada.

Sanjurjo avait, en tant que gouverneur de Saragosse, soutenu le pronunciamento de Miguel Primo de Rivera, pour soutenir la république en 1931 alors qu’il était depuis 1928 chef de la Guardia Civil (l’équivalent de la gendarmerie).

A l’échec de son coup de force, il fut condamné à mort, sa peine étant commuée en prison à vie ; il est finalement exilé en 1934. Par la suite, c’est lui qui aurait dû diriger la guerre d’Espagne du côté nationaliste, à la place de Francisco Franco, s’il n’était pas décédé lors d’un accident d’avion en juillet 1936.

Le régime ne pouvait donc pas compter sur une armée fidèle – rendant tout à fait juste l’analyse faite par Friedrich Engels, cinquante années auparavant.

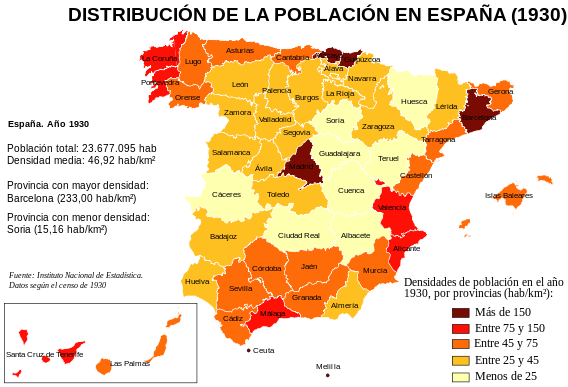

Le troisième élément posant souci, à côté de l’Église catholique et de l’Armée, était la question agraire. L’Espagne avait alors 24,6 millions d’habitants, avec 2 millions de paysans sans terre et 20 000 grands propriétaires terriens possédant la moitié des terres.

En septembre 1932 fut créé un Institut de réforme agraire, mais sans réels moyens d’agir, alors qu’il devait procéder à l’inventaire des terres des grands propriétaires pour leur confisquer leurs biens. Des expropriations partielles ou totales, indemnisées, devaient également être menées afin de démanteler la féodalité agricole.

En pratique, quasiment rien ne fut fait et la réforme agraire resta lettre morte. A la fin de 1933, seulement 4 339 paysans avaient reçus un total de 24 203 hectares. En 1934, les chiffes étaient de 12 260 paysans ayant reçu 116 937 hectares.

Enfin, un quatrième aspect vient s’ajouter. L’Espagne, de par sa base féodale encore présente au début du XXe siècle, n’avait pas réalisé son unification nationale. Des nationalités purent par conséquent se développer au sein même de l’Espagne, à partir du moment où il existait une bourgeoisie pour lui donner naissance.

Cela était surtout vrai pour la Catalogne, mais également en partie vrai pour le Pays basque ainsi que la Galice. De fait, en 1931, le dirigeant indépendantiste Francesc Macià proclama l’indépendance de la Catalogne au sein d’une « République fédérale ibérique », étant donné que les résultats électoraux étaient écrasants en faveur de cette direction.

La seconde république accorda alors une vaste autonomie à la Catalogne, sauf sur le plan fiscal, éducatif et militaire ; la question d’une possible indépendance restait toutefois complète.

C’était une question cruciale, de par l’importance économique de la Catalogne, dont la capitale Barcelone dépassait le million d’habitants alors, contre 950 000 à Madrid, 320 000 à Valence, 228 000 à Séville, 188 000 à Malaga.

La question basque était bien plus compliquée, surtout que le principal fondateur du nationalisme basque, Sabino Arana (1865-1903), avait développé une rhétorique romantique de type racialiste et ultra-catholique, présentant les Basques comme les seuls vrais catholiques préservés de l’invasion arabo-musulmane.

Les mots d’ordre témoignent de la nature de l’entreprise : « Dieu et l’ancienne loi », « Les Basques pour Euzkadi et Euzkadi pour Dieu », etc. ; Sabina Arana fonda le Euzko Alderdi Jeltzalea (Parti Nationaliste Basque) et créa également un drapeau avec la croix catholique placé en son centre.

Les élus basques ne soutinrent pas la constitution du nouveau régime, se plaçant de fait à l’écart de celui-ci ; la Seconde République espagnole n’alla donc pas à la rencontre de la question basque, celle-ci restait posée.

La Seconde République espagnole avait donc bien saisi le problème féodal, mais apparaissait comme incapable de le surmonter. La révolution bourgeoise démocratique restait absolument inachevée.