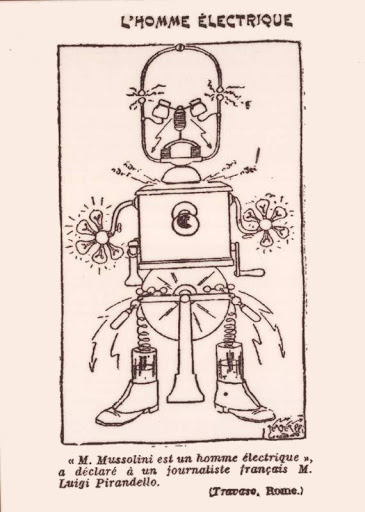

La France a toujours possédé des liens étroits avec l’Italie. C’est une nation en quelque sorte cousine, si ce n’est sœur, et il est considéré que finalement la différence entre Français et Italiens ne tient qu’à quelques différences de tempérament, de mentalités. Historiquement, la figure de Benito Mussolini n’a ainsi jamais pu être prise au sérieux en France, pays où le classicisme et les Lumières ont amené une exigence de propreté formelle, de linéarité dans l’expression.

Benito Mussolini apparaît pour cette raison, comme une figure de la commedia dell’arte, qu’on ne peut pas prendre au sérieux. Le fascisme italien est dévalué comme une sorte d’aventure foklorique propre à l’Italie, à placer au même niveau que les simulations des joueurs italiens de football ou les frasques de Silvio Berlusconi, l’entrepreneur qui a dirigé l’Italie pendant de longues années.

Saisir le fascisme italien exige de sortir d’une telle approche totalement erronée, ne pas le faire étant céder aux préjugés. Le fascisme italien n’est pas un phénomène ridicule, folklorique, un coup de folie temporaire, un épiphénomène. Bien au contraire.

Il est une démarche visant à frapper les esprits et il a pu fasciner : il se présente, en effet, comme une philosophie de la vie, consistant à refuser la vie commode, avec un culte de l’expérience transcendante de l’aventurier, une fascination pour la camaraderie relevant de l’esprit légionnaire.

Le fascisme se veut la solution aux problèmes moraux et sociaux, par l’unification des classes sociales au nom des intérêts de la nation, avec comme moteur une idéologie sociale communautaire de type catholique d’orientation nationale-syndicaliste. Quant aux masses, elles sont mobilisées en permanence, avec un élan général de la société vers la guerre, mise en scène comme l’aboutissement par excellence de la volonté de puissance, de la réalisation de l’individu.

Le fascisme se veut la résolution aux questions « existentielles » de l’individu et ce qui frappe alors, lorsqu’on regarde la nature du fascisme italien, c’est son succès. Indéniablement, une large partie de l’opinion publique italienne s’est sentie galvanisée par l’idéal fasciste, par sa dynamique, son style.

Le fascisme répondait bien à un besoin propre à la société italienne, avec ses caractéristiques. Par conséquent, si l’on veut comprendre le sens profond du fascisme italien, saisir les raisons qui font que la majorité de la population italienne a apprécié le fascisme, le soutenant ouvertement ou au moins tacitement, il faut porter son attention sur les mentalités propres à l’Italie d’alors.

L’intérêt de regarder les œuvres du dramaturge italien Luigi Pirandello (1867-1936) réside dans le fait qu’il a été le plus grand auteur institutionnel du régime, alors que son œuvre avait été écrite principalement avant le fascisme et que c’est en connaissance de cause que cet auteur a rejoint Mussolini.

Il y a ici une convergence, tout à fait similaire et parallèle à celle entre le fascisme et le mouvement artistique dénommé le futurisme. Il y a ici un individualisme psychologisant violent qui a été développé, parallèlement par Luigi Pirandello, le futurisme et le fascisme, se reconnaissant mutuellement, s’unifiant par moments, convergeant dans tous les cas.

Quel est le moteur de cet individualisme psychologisant violent ? C’est, tout simplement, un dépassement du catholicisme lié à la féodalité porté par l’Italie su Sud. Le fascisme, tout comme le futurisme ou le théâtre de Luigi Pirandello, se sépare de ce catholicisme ; au sens strict, il s’agit ici de l’élaboration d’une idéologie de l’individu bourgeois capable d’indépendance, ayant une identité propre et en mesure de prendre seul ses décisions, dans le respect total des institutions, seule certitude existant, la personnalité n’étant que relative.

C’est conforme aux besoins idéologiques de l’Italie du Nord, dominée par une bourgeoisie industrielle avide de modernisme décidant de faire en sorte que l’alliance avec la bourgeoisie propriétaire terrienne du Sud bascule en sa faveur.

C’est ce « modernisme » qui donnera un écho d’« avant-garde » au futurisme et au théâtre de Luigi Pirandello, ce dernier étant présenté par les intellectuels bourgeois comme premier dramaturge « moderne » ; au sens strict, Samuel Beckett et Albert Camus ne sont de fait que de sous-Pirandello.

L’œuvre la plus représentative de celui-ci est intitulée Six personnages en quête d’auteur, qui date de 1921, soit juste avant la prise du pouvoir par le fascisme.

On y retrouve une mise en abîme typique de Luigi Pirandello, auteur imprégné de baroque à l’italienne et dont le contenu idéologique des pièces ne remet absolument jamais l’ordre social en cause, tout en se focalisant sur une crise existentielle de l’identité.

Dans cette pièce, on assiste à la mise en place d’une pièce de théâtre avec des acteurs, quand subitement arrivent des « personnages » devenus réels et demandant au metteur en scène de les « réaliser », l’auteur leur ayant donné naissance ayant abandonné le projet en cours de route.

C’est alors le prétexte à une réflexion sur ce qu’est un individu, sur son identité, aux multiples possibilités qu’il peut réaliser ou pas. Le fascisme ne dit pas autre chose : la psychologie d’un individu consiste en ses choix, ses décisions, ses réalisations, dans une construction permanente.

Voici par exemple une discussion entre le directeur du théâtre et un « personnage » :

LE DIRECTEUR, s’adressant comme stupéfait et irrité à la fois aux acteurs. — Oh, mais vous savez qu’il faut un fameux toupet ! Quelqu’un qui se fait passer pour un personnage, venir me demander à moi qui je suis !

LE PÈRE, avec dignité, mais sans hauteur. — Un personnage, monsieur, peut toujours demander à un homme qui il est. Parce qu’un personnage a vraiment une vie à lui, marquée de caractères qui lui sont propres et à cause desquels il est toujours « quelqu’un ». Alors qu’un homme – je ne parle pas de vous à présent – un homme pris comme ça, en général, peut n’être « personne ».

LE DIRECTEUR. — Soit ! Mais vous me le demandez à moi qui suis le Directeur de ce théâtre ! Le Chef de troupe ! Vous avez compris ?

LE PÈRE, presque en sourdine, avec une humilité mielleuse. — Je vous le demande seulement, monsieur, pour savoir si, vraiment, tel que vous êtes à présent, vous vous voyez… tel que vous voyez, par exemple, avec le recul du temps, celui que vous étiez autrefois, avec toutes les illusions que vous vous faisiez alors, avec, en vous et autour de vous, toutes les choses telles qu’elles vous semblaient être alors – et telles qu’elles étaient réellement pour vous ! – Eh bien, monsieur, en repensant à ces illusions que vous ne vous faites plus à présent, à toutes ces choses qui, maintenant, ne vous « semblent » plus être ce qu’elles « étaient » jadis pour vois, est-ce que vous ne sentez pas se dérober sous vos pieds, je ne dis pas les planches de ce plateau, mais le sol, le sol lui-même, à la pensée que, pareillement, « celui » que vous avez le sentiment d’être maintenant, toute votre réalité telle qu’elle est aujourd’hui est destinée à vous paraître demain une illusion ?

LE DIRECTEUR, sans avoir très bien compris, effaré par cette argumentation spécieuse. — Et alors ? Où voulez-vous en venir ?

LE PÈRE. — Oh, à rien, monsieur. Qu’à vous faire voir que si nous autres (il indique de nouveau lui-même et les autres personnages), nous n’avons pas d’autre réalité que l’illusion, vous feriez bien, vous aussi, de vous défier de votre réalité, de celle que vous respirez et que vous touchez en vous aujourd’hui, parce que – comme celle d’hier – elle est destinée à se révéler demain pour vous une illusion.

LE DIRECTEUR, se décidant à prendre la chose en plaisanterie. — Ah, oui ! Et dites donc, pendant que vous y êtes, que vous-même, avec cette pièce que vous venez me jouer ici, vous êtes plus vrai et plus réel que moi !

Chez Luigi Pirandello, un « personnage » ne consiste qu’en un rôle, une attitude, une histoire, de manière bien précise. Mais la vie elle-même est un théâtre où chaque individu peut avoir une infinité de masques, de personnages.

La vie fuit ainsi, inlassablement ; voilà pourquoi la seule possibilité qu’il y a à être réellement vivant, c’est de choisir de manière perpétuelle, de prendre un masque qu’on considère le meilleur. C’est là la philosophie du fascisme, et l’existentialisme ne dit pas autre chose.

La pièce La volupté de l’honneur est du même acabit : un homme désargenté accepte de jouer le jeu d’être un mari virtuel pour une femme tombée enceinte, son amant étant déjà marié et ne pouvant divorcer dans le cadre de la société italienne de l’époque. Le mari virtuel se prend au jeu et finalement est accepté par la femme comme le véritable mari, dans un désordre psychologique où, à chaque étape, l’esprit doit « choisir » quel personnage il veut être.

Toutes les œuvres de Luigi Pirandello se fondent sur ce même relativisme individuel, comme par exemple avec la pièce Così è (se vi pare) – « Cela est (comme il vous paraît) », traduit en français par Chacun sa vérité.

Une femme enfermée par son mari se tient à la balustrade de son appartement, communiquant avec sa mère par un panier tendu par une ficelle. Le mari dit que c’est sa seconde femme et que la mère est en réalité la mère de sa première femme, la mère prétend que son beau-fils est fou, quant à la femme elle prétend que les deux ont raison ! C’est le choix qu’elle a fait d’accepter les deux vérités qui deviennent « sa » vérité…

Dans la pièce Ciascuno a suo modo, Chacun à sa guise, on a pareillement une femme désireuse d’échapper à son mariage en trompant son fiancé qui tombe « réellement » amoureux de la personne avec qui elle est sortie pour provoquer une rupture, qui est le fiancé de la sœur de son fiancé. Dans la seconde partie, des gens se reconnaissent dans la pièce et cela provoque un conflit d’identités sans fin, jusqu’à ce qu’un couple se forme, par « choix » de rendre réel ce qui n’avait été qu’un « jeu ».

Dans Henri IV, des gens jouant à représenter la cour découvrent qu’à la suite d’une chute, la personne jouant Henri IV s’imagine par la suite l’être vraiment. A un moment il guérit, mais tellement de temps a passé qu’il préfère secrètement continuer à jouer son rôle, afin de trouver une place dans la société en continuant tel quel.

Dans Un, personne et cent mille, roman datant de 1924, le personnage principal, un jeune rentier, décide de changer de vie après que sa femme lui ait fait remarquer qu’il a le nez un peu de travers. Toute l’image qu’il a de lui-même en est perturbée.

On retrouve déjà cette approche dans Feu Mathias Pascal, roman de 1904 où un homme abandonne tout en raison de ses dettes et fait fortune à la roulette, avant de s’apercevoir qu’on le croit mort. Il mène une nouvelle vie, tombe amoureux mais abandonne tout en raison de son absence de papiers. Retourné au pays, il apprend que sa femme s’est remariée et il écrit alors son autobiographie, consistant en le roman lui-même.

Toutes les œuvres de Luigi Pirandello, nombreuses, suivent cette démarche, dont la vision du monde est précisément celle de l’existentialisme fasciste, avec le mouvement vital devant être canalisé.

Luigi Pirandello résumera cela ainsi :

« L’art est le règne de la création achevée, tandis que la vie se développe, comme le veut sa loi, dans une variation infinie et un changement perpétuel.

Chacun de nous cherche à se créer lui-même, à réaliser sa propre vie au moyen des mêmes facultés spirituelles que le poète créant l’oeuvre d’art ; et effectivement, plus un individu est doué de telles facultés et mieux il sait les employer, plus il réussit à s’élever à un niveau supérieur et à y établir sa vie dans une consistance durable. »

On choisit sa vie, en toute connaissance de cause, on choisit qui on est, comment on est, grâce à une subjectivité toute-puissante, permettant de devenir qui on a choisi d’être. C’est là la base précise du fascisme italien.