Ainsi, il y a d’un côté des regroupements capitalistes de type monopoliste menant une bataille à l’échelle planétaire, de l’autre les États eux-mêmes, en tant qu’outils toujours davantage dans les mains des monopoles, participant à la bataille pour le contrôle de territoires.

Ce qui détermine notamment la première guerre mondiale impérialiste, c’est que la période la précédant avait été marquée par la fin du partage. L’Afrique et la Polynésie colonisées, il ne restait plus de territoires disponibles. Les contradictions inter-impérialistes ne pouvaient que s’amplifier.

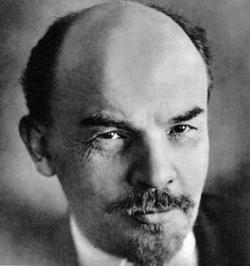

En fait, le colonialisme lui-même est un phénomène lié à l’impérialisme, au capitalisme monopoliste. Lénine constate cela de la manière suivante :

« Pour l’Angleterre, la période d’accentuation prodigieuse des conquêtes coloniales se situe entre 1860 et 1890, et elle est très intense encore dans les vingt dernières années du XIXe siècle. Pour la France et l’Allemagne, c’est surtout ces vingt années qui comptent.

On a vu plus haut que le capitalisme prémonopoliste, le capitalisme où prédomine la libre concurrence, atteint la limite de son développement entre 1860 et 1880; or, l’on voit maintenant que c’est précisément au lendemain de cette période que commence l’ »essor » prodigieux des conquêtes coloniales, que la lutte pour le partage territorial du monde devient infiniment âpre.

Il est donc hors de doute que le passage du capitalisme à son stade monopoliste, au capital financier, est lié à l’aggravation de la lutte pour le partage du monde. »

La France, par exemple, disposait en 1876 de colonies sur un territoire de 0,9 millions de kilomètres carrés, avec 6 millions de personnes, contre 10,6 millions de kilomètres carrés et 55,5 millions de personnes en 1914. Il y a toutefois un développement inégal ; les différents impérialismes n’avancent pas aussi vite, ce qui fait dire à Lénine :

« Trois puissances n’avaient en 1876 aucune colonie, et une quatrième, la France, n’en possédait presque pas. Vers 1914, ces quatre puissances ont acquis 14,1 millions de kilomètres carrés de colonies, soit une superficie près d’une fois et demie plus grande que celle de l’Europe, avec une population d’environ 100 millions d’habitants.

L’inégalité de l’expansion coloniale est très grande. Si l’on compare, par exemple, la France, l’Allemagne et le Japon, pays dont la superficie et la population ne diffèrent pas très sensiblement, on constate que le premier de ces pays a acquis presque trois fois plus de colonies (quant à la superficie) que les deux autres pris ensemble.

Mais par son capital financier, la France était peut-être aussi, au début de la période envisagée, plusieurs fois plus riche que l’Allemagne et le Japon réunis. »

Le léninisme présuppose par conséquent que les pays sont de différentes natures. L’existence de l’impérialisme fait que les indépendances formelles sont fictives : ce qui compte réellement, c’est la base sociale de chaque pays.

Il y a, de manière dialectique, d’un côté les pays impérialistes, de l’autre les pays dépendants.

Lénine donne ici une explication très utile :

« Dès l’instant qu’il est question de politique coloniale à l’époque de l’impérialisme capitaliste, il faut noter que le capital financier et la politique internationale qui lui est conforme, et qui se réduit à la lutte des grandes puissances pour le partage économique et politique du monde, créent pour les Etats diverses formes transitoires de dépendance.

Cette époque n’est pas seulement caractérisée par les deux groupes principaux de pays : possesseurs de colonies et pays coloniaux, mais encore par des formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l’indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d’une dépendance financière et diplomatique.

Nous avons déjà indiqué une de ces formes : les semi-colonies. En voici une autre, dont l’Argentine, par exemple, nous offre le modèle.

« L’Amérique du Sud et, notamment l’Argentine, écrit Schulze-Gaevernitz dans son ouvrage sur l’impérialisme britannique, est dans une telle dépendance financière vis-à-vis de Londres qu’on pourrait presque l’appeler une colonie commerciale de l’Angleterre. »

Les capitaux placés par la Grande-Bretagne en Argentine étaient évalués par Schilder, d’après les informations du consul austro-hongrois à Buenos-Aires pour 1909, à 8 milliards 750 millions de francs. Ou se représente sans peine quelles solides relations cela assure au capital financier – et à sa fidèle « amie » la diplomatie – de l’Angleterre avec la bourgeoisie d’Argentine, avec les milieux dirigeants de toute la vie économique et politique de ces pays.

Le Portugal nous offre l’exemple d’une forme quelque peu différente, associée à l’indépendance politique, de la dépendance financière et diplomatique. Le Portugal est un Etat souverain, indépendant, mais il est en fait, depuis plus de deux cents ans, depuis la guerre de la Succession d’Espagne (1701-1714), sous protectorat britannique.

L’Angleterre a défendu le Portugal et ses possessions coloniales pour fortifier ses propres positions dans la lutte contre ses adversaires, l’Espagne et la France. Elle a reçu, en échange, des avantages commerciaux, des privilèges pour ses exportations de marchandises et surtout de capitaux vers le Portugal et ses colonies, le droit d’user des ports et des îles du Portugal, de ses câbles télégraphiques, etc., etc.

De tels rapports ont toujours existé entre petits et grands États, mais à l’époque de l’impérialisme capitaliste, ils deviennent un système général, ils font partie intégrante de l’ensemble des rapports régissant le « partage du monde », ils forment les maillons de la chaîne des opérations du capital financier mondial. »

Contradictions inter-impérialistes, développement inégal, différenciation dialectique des pays dépendants eux-mêmes en pays semi-colonisés et pays formellement indépendants… Lénine fournit le panorama complet de la situation amenée par la naissance de l’impérialisme.

C’est la raison pour laquelle il rejette catégoriquement la notion d’ultra-impérialisme que Karl Kautsky considère comme possible, c’est-à-dire la fusion de tous les monopoles en un superimpérialisme.

Concevoir cela comme possible, c’est nier la loi de la contradiction et nier le développement de l’impérialisme par l’intermédiaire du capital financier, qui réorganise la base capitaliste dans un sens monopoliste et par conséquent agressif tout azimut.