[publié dans Crise numéro 30, janvier 2025]

La Fraction trotskyste – Quatrième Internationale

– un exemple de réformisme « révolutionnaire » à travers un parti de masse « accompagnateur » populiste de la révolution, une idée liée au développement du tiers-monde durant la période 1989-2020

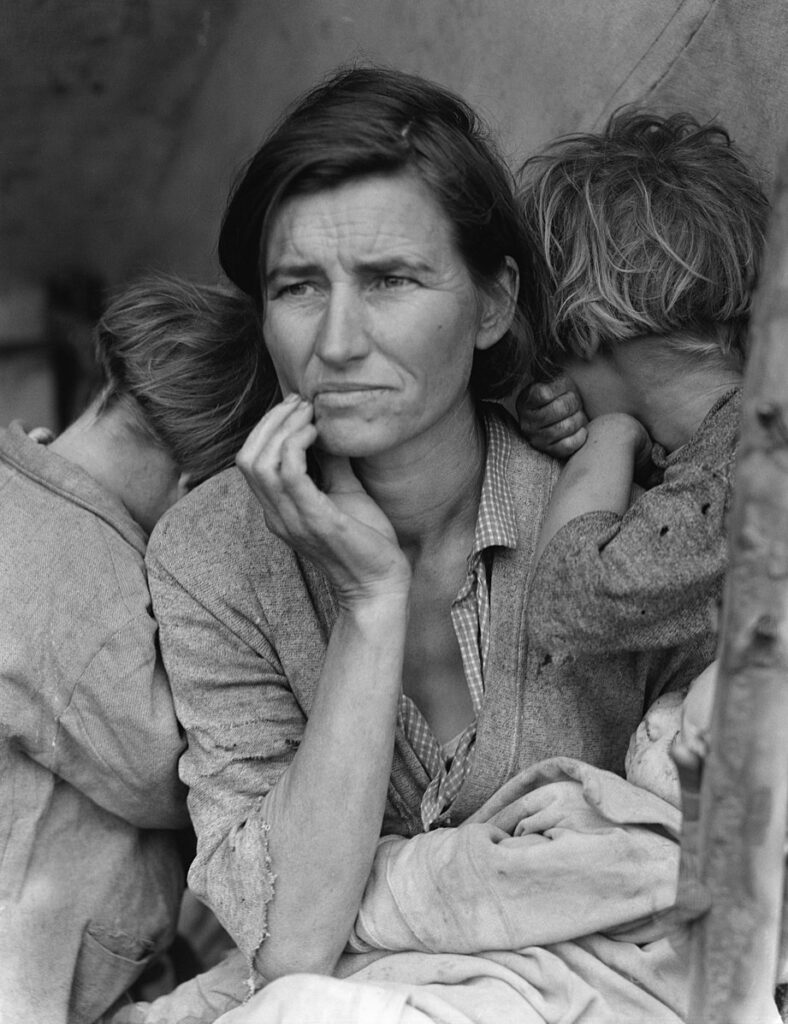

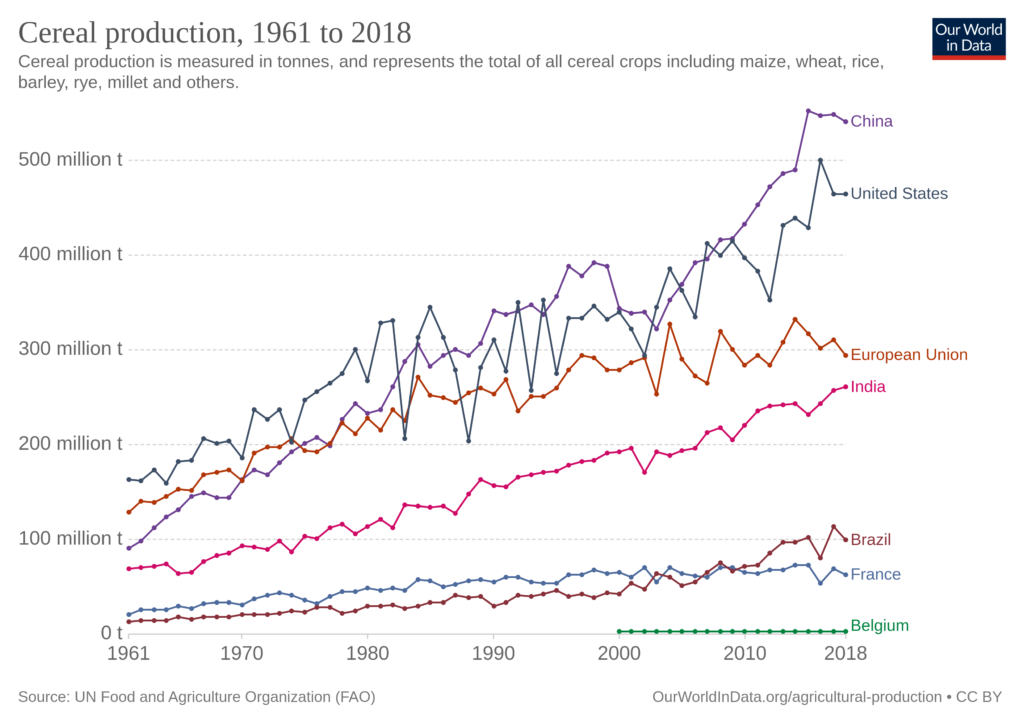

Le capitalisme s’est grandement développé durant la période 1989-2020 et le tiers-monde a changé de visage. Certains pays ont connu un développement extrêmement prononcé, amenant leur niveau de vie à se placer parallèlement à celui des pays occidentaux, même si avec des nuances très prononcées. On parle ici de pays aussi différents que la Corée du Sud ou le Qatar.

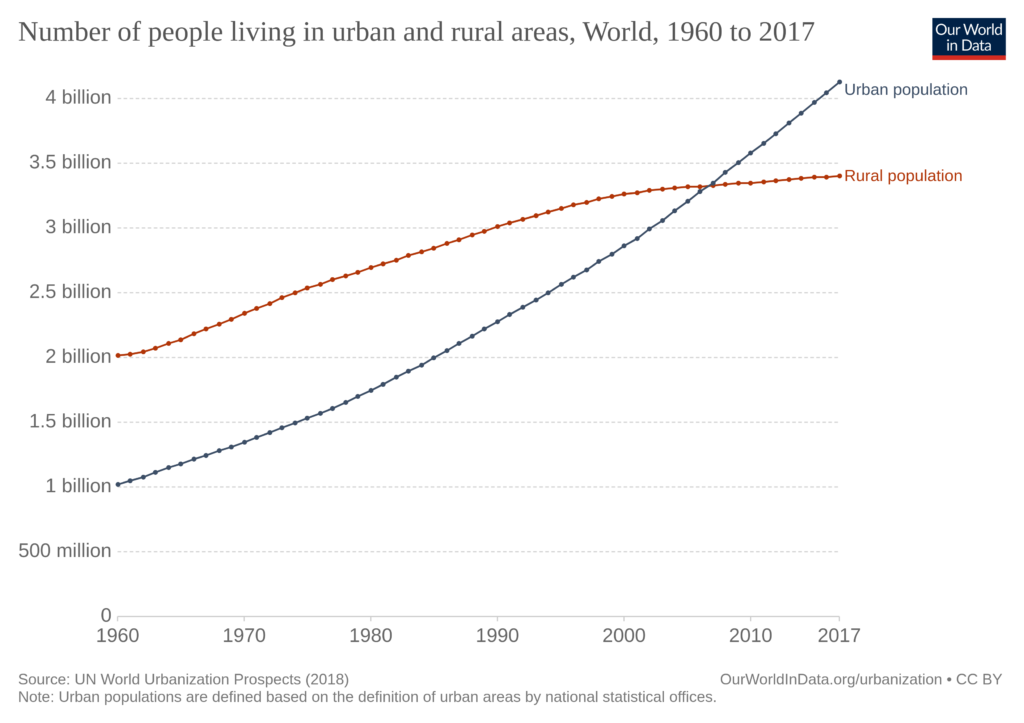

Mais même sans aller jusque-là, l’urbanisation s’est imposée en général. 56 % de la population mondiale vit désormais en ville et ce sera 7 personnes sur 10 dans le monde en 2050.

Ainsi, même des pays qui ont encore un retard prononcé, comme la Turquie, le Brésil, le Mexique, le Vietnam, le Maroc, le Bangladesh… ont connu des transformations de grande ampleur. Le pays a changé de visage, plus personne ne vit comme la génération précédente, il y a accès à ce qui caractérise les villes, l’éducation et la santé principalement.

Naturellement, on parle d’une urbanisation ignoble, avec une expansion chaotique, des maisons et immeubles s’entassant dans la laideur du béton. Il n’en est pas moins vrai que, depuis trente ans, il y a dans le tiers-monde, proportionnellement à auparavant, davantage d’étudiants, de médecins, de voitures.

Il est courant de disposer d’une télévision, d’un smartphone ; l’analphabétisme a été vaincu, l’accès aux informations est généralisé. Le mode de vie a grandement changé, ce qui a provoqué de grands troubles par ailleurs, car on a des masses paysannes qui se sont retrouvées d’un coup dans un cadre urbain anonyme et immense.

En prenant en compte l’agglomération, Shanghai avait 7,8 millions d’habitants en 1990, 14,2 millions en 2000, et les 20 millions étaient dépassées en 2010. Dhaka avait 6,2 millions d’habitants en 1991, 13,2 millions en 2008, 22,4 millions en 2022.

Hô Chi Minh-Ville est passé d’un peu plus de 5 millions d’habitants en 1999 à plus de 9 millions en 2021 ; dans le même temps, Le Caire est passé de quasi 10 millions d’habitants à plus de 20 millions.

Dans ce cadre, le caractère semi-féodal de ces pays s’est en grande partie déplacé avec l’exode rural. Le système des castes propre à l’Inde a ainsi prolongé son existence au sein des villes, même s’il a dû s’adapter à des villes immenses.

Les clans arabes se sont maintenu malgré les déplacements dans les villes, et bien souvent même dans l’émigration. Les mariages au sein d’une ethnie ou d’un courant religieux, les deux se recoupant souvent, restent une norme pour les Turcs, que ce soit dans leur pays comme dans l’émigration.

Qui plus est, les grands propriétaires terriens ont maintenu leur existence ; ils appliquent une oppression de type féodale « modernisée », et c’est vrai pour le capitalisme bureaucratique tourné vers l’industrie, qui véhicule la conception que les hiérarchies sont décisives, que le patriarcat est une forme justifiée.

Le tiers-monde implique une vraie coupure entre un « en haut » et un « en bas », avec un patriarcat qui se maintient coûte que coûte, du Pakistan au Mexique, du Nigéria au Cambodge, de la Turquie jusqu’en Égypte.

Mais il y a désormais, une vaste couche intermédiaire entre le « en haut » et le « en bas », une vaste petite-bourgeoisie qui joue un rôle dans l’éducation, dans le domaine de la santé, dans l’administration.

Cette petite-bourgeoisie cherche à défendre ses intérêts. Mieux, elle a des prétentions. Elle n’existait pas vraiment dans les années 1970, du moins certainement pas avec une telle ampleur. Désormais, elle est incontournable dans les villes, et elle tient à le faire savoir.

L’exemple argentin

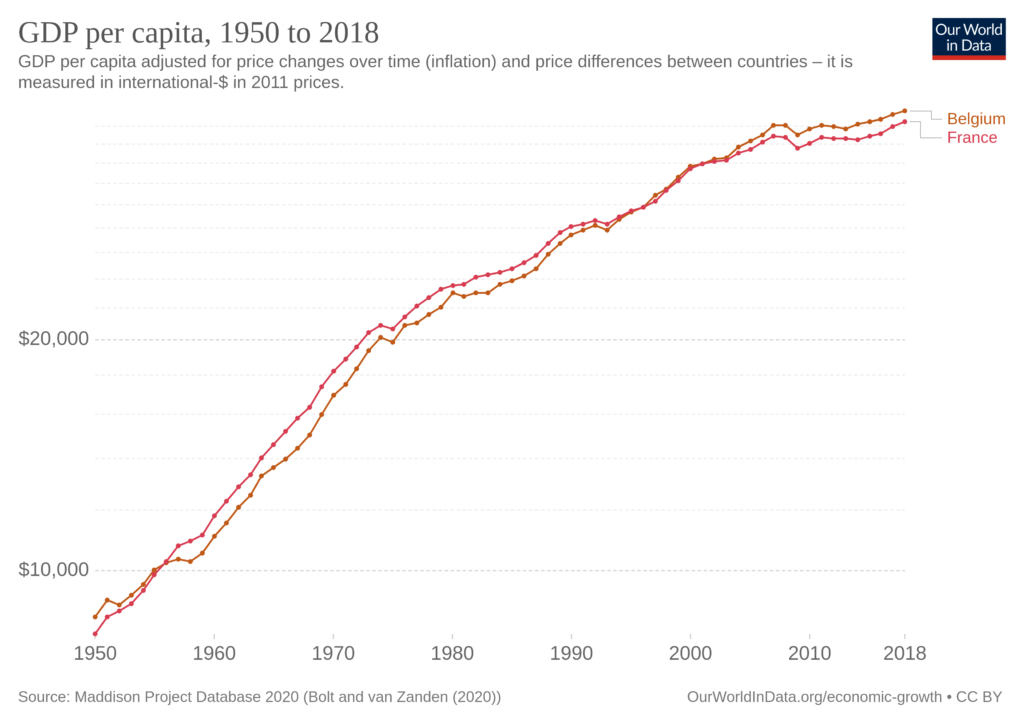

Si on prend l’Argentine, on a un exemple très significatif de transformation et de formation d’une masse petite-bourgeoise. C’est un pays qui avait déjà connu une avancée économique significative au début du 20e siècle ; son PIB par habitant est, en 1913, légèrement supérieur à celui de la France. La base féodale a cependant fait que le régime est régulièrement passé à une forme dictatoriale, avec une économie à la traîne.

Il y avait cependant de nombreux éléments pour profiter de l’élan capitaliste de la période 1989-2020, et c’est ce qui s’est passé, avec de très nombreux soubresauts il est vrai. Le pays s’est retrouvé en faillite régulière et l’instabilité dans le développement est récurrente. Néanmoins, entre 1983 et 2022, le nombre d’étudiants a été multiplié par 7,5. Durant la même période, le nombre d’habitants été multiplié par 1,5 seulement.

Et de manière notable, 80 % des étudiants passent par l’une des 55 universités publiques (soit 2,1 millions d’étudiants – 550 000 allant dans des structures privées). C’est un chiffre élevé, le second le plus élevé d’Amérique latine. Les étudiants passant par le public forment 90 % du total en Uruguay, 75 % en Bolivie, 65 % au Mexique, 51 % en Colombie, 26 % au Brésil, 16 % au Chili.

On est donc dans un système social étatique très développé, mais dont les capacités matérielles, structurelles sont celles du tiers-monde. Cette contradiction produit le développement d’une couche sociale passée par les aides de l’État, mais se confrontant aux limites de celle-ci.

Cette couche sociale n’est plus populaire, mais elle ne saurait parvenir aux postes les plus élevés, qui relèvent de la bourgeoisie bureaucratique locale, de l’oligarchie. C’est une couche sociale petite-bourgeoise, qui vit du travail intellectuel. Elle se doit de protester, de chercher à défendre ses intérêts, et c’est ce qui la pousse à soutenir l’idée d’un « socialisme » nouveau, différent : c’est le masque donné à un contenu en fait petit-bourgeois.

Pourquoi ce masque ? C’est que les diplômés ne représentant que 5,5 % des 46,6 millions d’Argentins. Il est donc nécessaire de trouver un appui. Cet appui ne peut pas être trouvé dans l’oligarchie, donc il est recherché du côté du peuple.

Cependant, il est impossible de trouver des appuis dans le peuple depuis l’extérieur. Il fallait donc trouver des éléments existants. C’est pourquoi les « diplômés » se sont tournés vers des syndicalistes. Car tout comme l’université s’est développée, l’économie s’est développée et a donné naissance à d’innombrables structures syndicales, intégrées au fonctionnement général du capitalisme sur place.

Naturellement, de par les conditions propres au tiers-monde, ces syndicalistes intégrés au capitalisme arriéré, déformé, bureaucratique, sont obligés de prendre un masque « transformateur », voire révolutionnaire. Ils prétendent vouloir radicalement modifier la situation, procéder à des bouleversements sociaux, etc.

L’alliance des diplômés petits-bourgeois « radicalisés » et des syndicalistes « radicalisés », s’imaginant « socialistes » mais protestant en fait simplement contre l’oligarchie afin d’avoir une meilleure part du gâteau, a donné naissance à la théorie du « parti révolutionnaire de masse ».

Le « parti révolutionnaire de masse »

Le parti révolutionnaire de masse ne vise pas à mener la révolution, il vise à l’accompagner, ce qui est bien différent.

Si on dit qu’on veut faire la révolution, et qu’on a comme modèle la révolution d’octobre 1917, ou bien la révolution chinoise, alors cela implique de s’appuyer sur un Parti de cadres, agissant de manière légale mais également clandestine et même illégale.

Il s’agit, en effet, d’agir de manière insurrectionnelle, de faire en sorte que l’agitation et la propagande poussent au soulèvement. On est dans une démarche de confrontation assumée, où la révolution n’est pas un phénomène extérieur, mais justement l’activité qu’on mène soi-même. Sans l’avant-garde, pas de révolution ; sans activité de l’avant-garde, pas d’activité révolutionnaire.

Si par contre on dit qu’on est dans une logique d’accompagnementde la la révolution, c’est différent. Bien entendu, personne ne dira qu’il veut simplement accompagner la révolution. Ce qui va être dit, est qu’il s’agit de réaliser la révolution, d’être un outil pour elle. La révolution existe ici en soi, de manière indépendante. Elle existe même forcément, indépendamment de l’avant-garde. Par contre, pour se réaliser, elle a besoin de l’avant-garde.

Cette avant-garde ne doit pas consister en un Parti de cadres, d’agitateurs professionnels agissant en-dehors de la surveillance de l’État, mais comme un « parti révolutionnaire de masse ». S’il existait un tel parti, alors forcément, dans un contexte révolutionnaire, les choses basculeraient. L’arrière-plan de cette conception accompagnatrice, c’est la thèse de Léon Trotski dans « Le programme de transition ». Depuis 1917, la révolution est à l’ordre du jour, le capitalisme est coulé. Malheureusement, les capitalistes s’unissent et il y a une bureaucratie qui a triomphé dans le mouvement ouvrier, le « stalinisme ».

Il suffirait de faire mieux que les capitalistes et les « staliniens » pour qu’il soit enfin profité de la révolution qui attend depuis 1917. Il faudrait donc un « parti révolutionnaire de masse ».

Le tout est cependant une pure fiction, car il n’y a pas de révolution qui flotte toute seule, dans l’attente d’un tel parti. Ce dernier a ainsi l’air révolutionnaire, mais est en réalité super-réformiste.

L’Argentin Hugo Miguel Bressano Capacete dit Nahuel Moreno (1924-1987) est une figure majeure du trotskisme en Amérique latine.

Le « morénisme » s’oppose ici à une autre tradition, celle dite « posadiste », établie par un autre Argentin, Homero Rómulo Cristalli Frasnelli dit Juan Posadas (1912-1981).

Juan Posadas avait une lecture apocalyptique de la situation ; à ses yeux, la guerre nucléaire était inévitable, et les pays socialistes devaient même faire une frappe préventive sur les pays capitalistes.

Il considérait que les extra-terrestres, forcément venant d’un monde communiste puisque technologiquement développé, pouvaient venir en aide à la cause.

Nahuel Moreno avait au contraire une lecture terre à terre, pragmatique et « intégrationnelle ». Farouchement opposé à la lutte armée, il prônait l’intégration à tout prix dans le paysage politique, afin de former un parti socialiste de masse.

Sa première tentative se fit dans les années 1950, dans le cadre de la dictature de Juan Perón. Le but était de construire un « parti centriste de gauche » qui soit légal.

Par la suite, après avoir initialement rejeté la révolution cubaine de Fidel Castro, il se déclare « castriste » et fait de celui-ci, « conjointement à Lénine et Trotsky, un des plus grands génies révolutionnaires de notre époque ».

Il affirme dans ce cadre :

« Nous avons surmonté le schéma trotskiste selon lequel seul le prolétariat est l’avant-garde de la révolution, mais pour ne pas tomber dans un autre aussi désastreux que celui-là (…).

Et nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre méthode à un quelconque dogme paysan. Nous acceptons la réalité, y compris les relations entre les classes exploitées, telle qu’elle est.

Nous faisons la même chose avec les méthodes révolutionnaires et la lutte armée : nous n’en adoptons non pas une seule, mais celle qui convient à la classe d’avant-garde et à son expérience. »

Il combat par contre toute tendance guévariste proposant la lutte armée.

Il reprend ensuite sa tentative d’un grand parti légal, ce qui aboutit à la naissance en 1972 du Partido Socialista de los Trabajadores, dans un paysage politique contrôlé par une junte militaire catholique nationaliste.

Lorsque les choses tournèrent très mal en 1976, il dut prendre la fuite et quitter le pays, lui qui pensait que la répression ne viserait que les tenants de la lutte armée, dont il se dissociait publiquement.

Il expliqua alors :

« Pour nous, les guérilleros ne sont pas des prisonniers politiques. Ils sont « en rapport », comme les disent les guérilleros eux-mêmes. Ils n’agissent pas politiquement mais militairement.

Et ils ne sont pas capturés dans des actions politiques mais dans des actions militaires. Même les membres d’une des organisations de guérilla exigent d’être traités conformément à la Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre.

Quel est le rapport avec le statut de prisonnier politique ? En tant que prisonniers, ils sont donc politiquement indéfendables et notre parti ne réclame pas leur libération en tant que telle. »

L’illusion de Nahuel Moreno se maintint à différents degrés ; le Partido Socialista de los Trabajadores fut la seule organisation de gauche rejetant le boycott international de la coupe du monde de football en Argentine en 1978, alors que Nahuel Moreno parlait de la terrible dictature argentine (100 000 personnes arrêtées et torturées, 30 000 assassinés) comme de la « dictature la plus démocratique d’Amérique latine ».

La présence de l’épouse du dictateur Jorge Rafael Videla fut même considérée par lui comme « une positive et grande avancée de la condition féminine ».

Par la suite, il se reconnut dans la ligne politique portée par le Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) du Nicaragua, et mit en place en 1979 une « Brigade Simon Bolivar » agissant en son sein. Elle fut expulsée du pays à la victoire du FSLN.

Revenu en Argentine, il fonda alors le MAS (Movimiento al Socialismo), qui devint une composante du front électoral de la Gauche Unie.

Le MAS eut un réel succès comme « gauche de la gauche » en Argentine, mais après la mort de Nahuel Moreno, il se divisa en une trentaine d’organisations.

Le programme de transition de Léon Trotski et son sens de l’urgence

Léon Trotski est un révolutionnaire russe qui a considéré que la révolution d’Octobre 1917 avait connu une confiscation. Une bureaucratie avait pris les commandes et le pays était devenu un « Etat ouvrier dégénéré ». Cela nuisait à la révolution mondiale commencée en 1917.

Cependant, cette révolution mondiale ne s’était selon lui pas arrêtée, elle était encore en cours. Il fallait donc arracher la direction des partis de masse aux réformistes et aux « staliniens », afin de faire en sorte que cette révolution mondiale soit enfin accompagnée correctement.

Léon Trotski a résumé cette conception dans « Le programme de transition », écrit en 1938. C’est là-dessus que se fonde la conception d’un « parti révolutionnaire de masse ». Voici le début de l’oeuvre, qui expose parfaitement la question.

« La situation politique mondiale dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise historique de la direction du prolétariat.

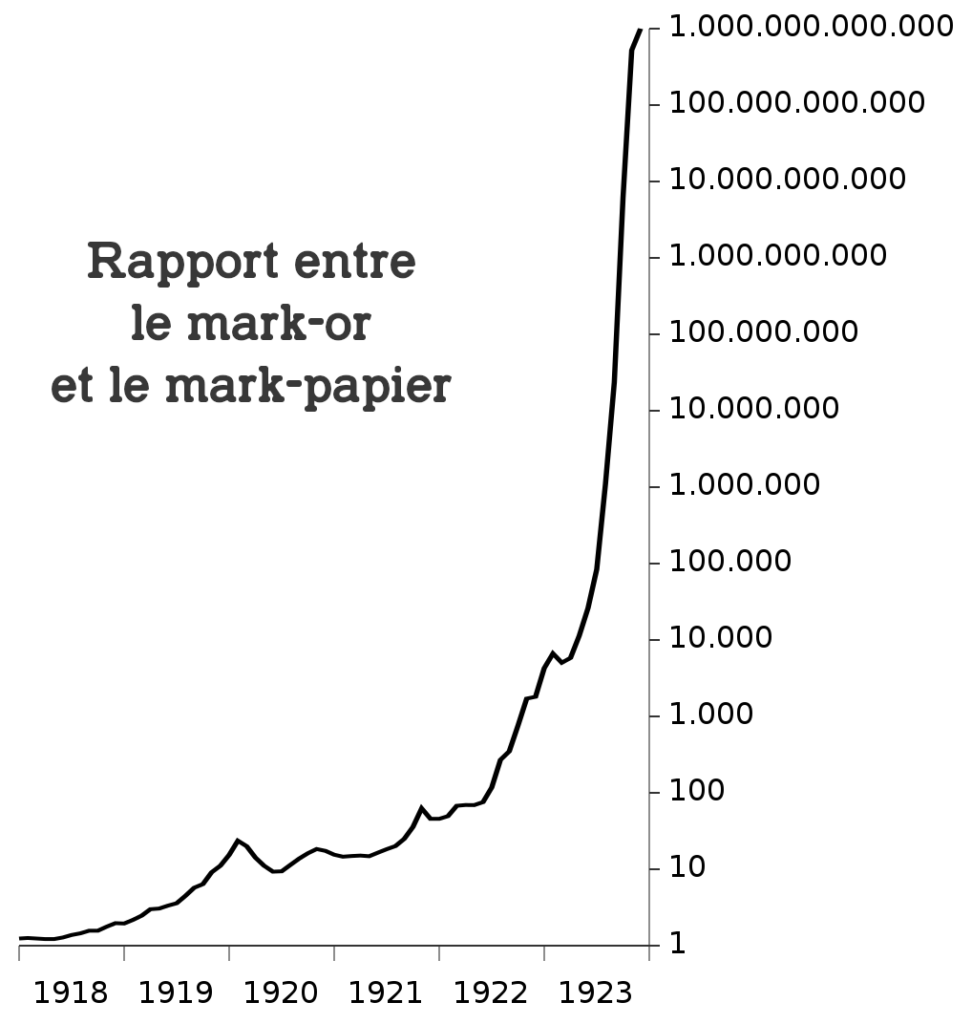

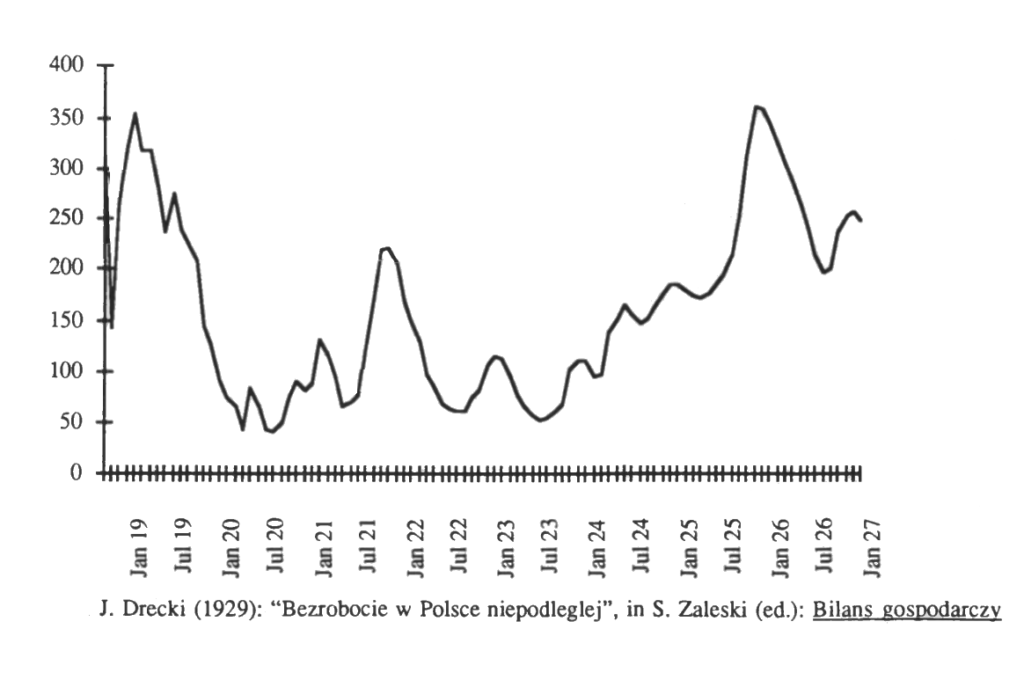

La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l’humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle.

Les crises conjoncturelles, dans les conditions de la crise sociale de tout le système capitaliste, accablent les masses de privations et de souffrances toujours plus grandes. La croissance du chômage approfondit, à son tour, la crise financière de l’État et sape les systèmes monétaires ébranlés. Les gouvernements, tant démocratiques que fascistes, vont d’une banqueroute à l’autre.

La bourgeoisie elle-même ne voit pas d’issue. Dans les pays où elle s’est déjà trouvée contrainte de miser son dernier enjeu sur la carte du fascisme, elle marche maintenant les yeux fermés à la catastrophe économique et militaire. »

Tout cela est lié à un profond sens de l’urgence. Le trotskisme est une idéologie d’ultra-gauche, qui propose la « révolution permanente ». Tout serait possible sur le plan révolutionnaire, pratiquement tout le temps. Il y a par contre des éléments qui freinent la révolution, il faut dépasser ces blocages, il faut procéder à des débordements.

Le trotskisme a un arrière-plan ultra-révolutionnaire sur le plan des idées ; les trotskistes s’imaginent qu’avec eux aux commandes, la révolution mondiale triompherait d’un coup. Cet optimisme s’associe à un très grand pessimisme, puisque naturellement, les choses ne se passent pas comme ils le voudraient.

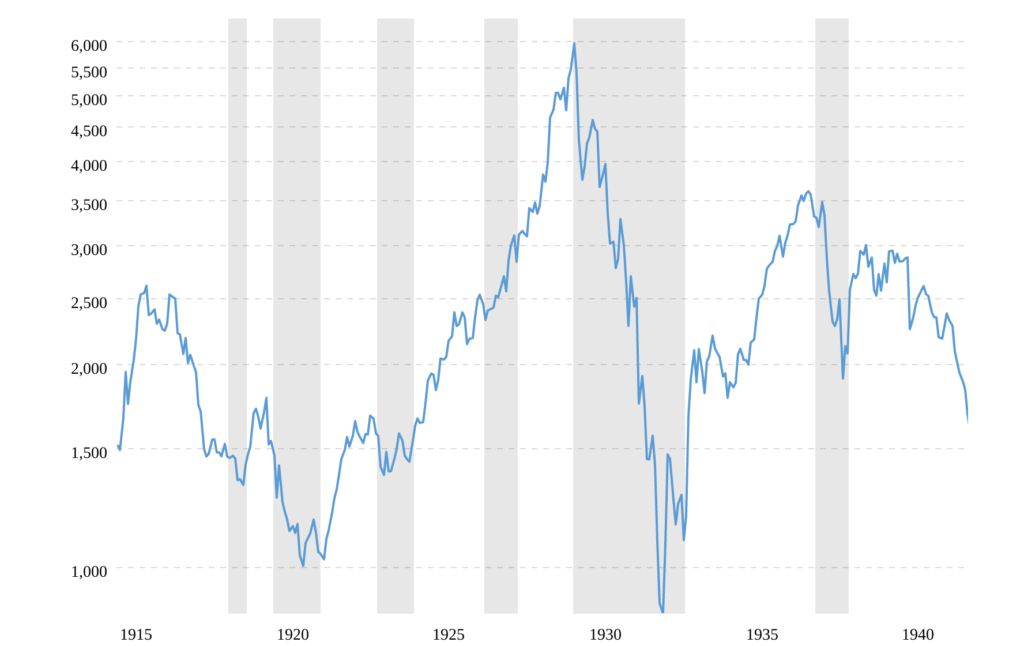

Ainsi, déjà en 1938, Léon Trotski parle de révolution « mûre » et même plus que mure. Le capitalisme est considéré comme en échec, les forces productives ne croissent plus, la situation historique est gelée. Après le constat effectué au tout début du « Programme de transition », Léon Trotski explique ainsi que :

« Les bavardages de toutes sortes selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore « mûres » pour le socialisme ne sont que le produit de l’ignorance ou d’une tromperie consciente.

Les prémisses objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir.

Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe.

Tout dépend du prolétariat, c’est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. »

Maintenant, imaginons que la révolution mondiale dont parle Léon Trotski ne permette pas la « révolution permanente » dans chaque pays, et que les forces productives aient finalement tout de même continué de croître.

Que reste-t-il alors du « Programme de transition » ? Rien d’autre qu’un auto- justificatif pour prendre la direction des luttes, des mouvements. Au nom de la révolution, bien entendu, mais comme elle n’arrive pas, il faut en attendant se contenter d’être réformiste.

Par contre, ce réformisme doit être « de masse ». D’où l’idée d’un parti trotskiste de masse qui est réformiste en pratique, mais s’imagine être prêt à « accompagner » la révolution à la première occasion.

On est dans une fiction, où il y a une auto-intoxication permanente. Les luttes en cours justifient… un attentisme de plus grandes luttes, et en même temps valideraient qu’il faudrait bien que les trotskistes soient aux postes de commande des luttes et des mouvements, afin d’être prêt « au cas où ».

On est dans le hold-up permanent, puisqu’il s’agit coûte que coûte de prendre le « contrôle » des directions. D’où dans le trotskisme la tradition de l’entrisme (parfois caché, parfois non) dans d’autres partis, ainsi que de la formation de tendances et de fractions dans les syndicats.

Le but, c’est de prendre la direction pour l’empêcher de « mal faire ». C’est tout. Il ne s’agit pas pour les trotskistes de mener la révolution, de procéder à des batailles des idées, de porter des combats culturels, de transformer les mentalités, de diffuser la conception matérialiste du monde.

Nahuel Moreno, Ernest Mandel, Michel Pablo,

Pierre Lambert, J. Posadas

L’Argentin Nahuel Moreno est une figure très importante du trotskisme, justement parce qu’il a formulé de manière très approfondie le mode opératoire du « Programme de transition ». Il n’a bien entendu pas été le seul pour ça. Mais, mais pour faire simple, Nahuel Moreno a été « validé » dans sa démarche, par opposition aux autres principales tentatives.

Nommons les principales figures à côté de Nahuel Moreno. On a le Belge Ernest Mandel (1923-1995), le Français Pierre Boussel dit Pierre Lambert (1920-2008), le Grec Michalis Raptis dit Michel Pablo, l’Argentin Homero Rómulo Cristalli Frasnelli dit J. Posadas (1912-1981).

Chacun de ces théoriciens sont à l’origine d’une nouvelle « Internationale », qui toujours se revendique de la « Quatrième Internationale » de Léon Trotski. Ils se sont tous alliés à différents moments, pour finalement s’opposer ; leurs propres mouvements ont connu des scissions nombreuses également.

Tout cela fait qu’il est très difficile se s’y retrouver dans les multiples ramifications du trotskisme, néanmoins on peut résumer les différences comme suit, en omettant de raconter les étapes où les uns se sont alliés avec les autres, pour finalement se séparer.

Toutes les différences tiennent à la justification de la thèse d’une « révolution mondiale » en cours. Sans cette justification, en effet, le « Programme de transition » n’a plus de justification.

Il fallait donc trouver des choses positives coûte que coûte. Une variante est celle de J. Posadas, qui dit que toutes les révolutions anti-coloniales sont très bien, que les pays socialistes doivent bombarder les pays capitalistes avec des armes nucléaires et que de toutes façons les extra-terrestres sont forcément nos alliés puisque leur technologie indique qu’ils sont très développés, donc dans le communisme.

Il va de soi que la conception de J. Posadas n’a eu qu’un succès marginal. Michel Pablo eut le succès le plus important par contre, en disant qu’il fallait pratiquer « l’entrisme » dans les partis staliniens, soutenir toutes les luttes de libération nationale (notamment le FLN algérien).

Cela donna naissance à une sorte de trotskisme-guévarisme qui fut finalement mis de côté, et Ernest Mandel prit le dessus sur Michel Pablo. Le trotskisme se dilua ici dans une logique associative et syndicaliste liée aux revendications politiques « de gauche ».

Les plus virulents théoriciens trotskistes opposés au soutien aux guérillas furent Pierre Lambert et Nahuel Moreno. Eux prônaient un parti trotskiste de masse, légal à tout prix, et ils obtinrent un réel succès dans leur pays. Les organisations qu’ils ont dirigé furent effectivement de masse, se heurtant par contre évidemment à un moment à un plafond de verre.

Nahuel Moreno profita d’ailleurs que l’Organisation Communiste Internationaliste de Pierre Lambert soit « avalée » par le Parti socialiste pour dénoncer celui-ci. Il mit alors en avant sa propre expérience en Argentine, pour valider sa thèse.

La mise à jour du programme de transition par Nahuel Moreno

Quelle est la conception précise de Nahuel Moreno ? On trouve somme toute la substance de sa démarche dans la 31e thèse de sa « Mise à jour du programme de Transition », publiée en 1980.

Cette mise est à jour a, on s’en doute, une grande signification stratégique. Nahuel Moreno doit montrer qu’il a compris comment rendre concret le « Programme de transition », qu’il est le seul à avoir saisi comment suivre Léon Trotski, comment s’inspirer correctement de lui.

Ce qu’il est dit est simple à comprendre. Tout doit se fonder, selon Nahuel Moreno, sur les « opportunités ».

« Thèse XXXI

Le temps est venu de construire des partis trotskistes de masse utilisant le opportunités

Nos partis et l’Internationale n’ont pas réussi, au cours de ces presque 40 années d’essor révolutionnaire, à se transformer en partis forts avec une influence de masse. Apparemment c’est impossible.

Si nous approfondissons l’analyse, nous découvrons les raisons objectives profondes cachées dans cette difficulté. Cette raison objective a été, pour nous, le renforcement des appareils contre-révolutionnaires au rythme des triomphes révolutionnaires de cette période d’après-guerre.

La volonté révolutionnaire à elle seule ne saurait surmonter les processus objectifs. La volonté révolutionnaire est une condition, mais elle ne suffit pas à elle seule à construire des partis révolutionnaires marxistes de masse si la situation objective ne le permet pas.

Si les appareils bureaucratiques contre-révolutionnaires continuaient à se consolider de plus en plus, englobant de plus larges sections du mouvement de masse sous son contrôle, la Quatrième Internationale ne serait pas en mesure de construire des partis ayant une influence dans le mouvement de masse.

Heureusement, ce n’est pas le cas. La situation objective, d’abord lentement et depuis cinq ou six ans à grande vitesse, est en train d’ouvrir d’énormes possibilités pour la construction de partis trotskistes de masse.

Ces conditions objectives chaque fois plus favorables sont dus au fait que dans ces trente années la crise de l’impérialisme d’une part, et la crise des appareils contre-révolutionnaires d’autre part, s’accentue et depuis cinq ou six ans ont acquis un caractère convulsif, chronique.

Parallèlement à cela se multiplient de plus en plus des crises révolutionnaires. La combinaison de ces facteurs ouvre des opportunités toujours plus grandes pour renforcer les partis trotskistes.

Mais pour que nos partis puissent se consolider au sein du mouvement de masse, il est indispensable qu’ils sachent étudier attentivement la réalité pour découvrir les opportunités qui s’offriront à nous.

Ces opportunités – campagnes électorales, grèves, luttes des secteurs opprimés du prolétariat — revêtent un caractère immédiat ; une fois passées, elles ne peuvent plus se répéter. C’est pour ça qu’il est essentiel de les utiliser avec audace dès qu’ils apparaissent.

Parmi ces opportunités se distinguent celles offertes par la lutte des secteurs les plus exploités du prolétariat, en raison de leur caractère permanent et parce qu’ils sont systématiquement ignorés par les appareils bureaucratiques et par l’aristocratie ouvrière.

Ces secteurs, vers lesquels notre attention devrait de préférence se porter, travail, ce sont les parias des sociétés industrielles modernes, les travailleurs qui unissent à leur condition d’ouvriers celle d’appartenir aux secteurs ou nationalités opprimées.

C’est le cas des travailleurs immigrés qui, dans certains pays européens, constituent un quart de la main-d’œuvre, les travailleurs issus de nationalités opprimées ou de pays sous-développés – par exemple, les noirs, les travailleuses du monde entier, les Portoricains, les Chicanos qui font partie du prolétariat nord-américain, les Indiens et les travailleurs noirs des pays africains. Le programme de transition est le seul qui pourra répondre à leurs besoins et ils seront les plus grands combattants dans de nombreux pays. »

Il est fascinant de lire ces lignes écrites en 1980 et de voir comment, en 2025, cette stratégie est appliquée, mais de manière masquée. Le principal courant moréniste, la « Fraction trotskyste – Quatrième Internationale », vise en effet clairement le recrutement de personnes dites « racisées ».

C’est clairement le cas si on regarde sa section française, Révolution permanente, qui ne cesse de dénoncer un prétendu racisme systématique, un État qui accumulerait les mesures racistes.

Il y a ici tout un discours hyper démagogique qui vise au recrutement spécifique. On est dans le racolage le plus brut, même.

Aya Nakamura est une chanteuse de variété contemporaine, avec une musique relevant de la soupe commerciale combinant différents genres (la variété, la pop, le RnB, le reggaeton, l’afrobeat).

Elle était présente lors de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris, avec l’orchestre la garde républicaine, pour un mélange de ses propres chansons et de celles de Charles Aznavour. Ce fut le meilleur pic d’audience de l’histoire de la télévision française.

Sa nomination, appuyée par Emmanuel Macron et la bourgeoisie moderniste, avait fait scandale et il va de soi que l’extrême-droite en a profité pour protester au passage.

Démagogie oblige, la section française de la « Fraction trotskyste – Quatrième Internationale » moréniste, Révolution permanente, a agi pareillement

Son article à ce sujet fait l’éloge des pires horreurs commerciales, flatte de manière vile la variété la plus infâme, et cela au nom d’une défense des « racisés », car la France serait raciste et que de toutes façons, la « culture française » serait un fantasme.

« La « polémique », profondément xénophobe, vise les origines maliennes de l’artiste et lui reproche tour à tour de jouer avec les règles du français dans ses textes, de ne pas se conformer aux stéréotypes genrés « occidentaux » ou encore de soutenir le Comité Adama.

En réalité, ce n’est pas la première fois que la chanteuse est prise pour cible.

Ni d’ailleurs les chanteurs racisés, et cela d’autant plus quand ils font de la musique populaire. Quelques exemples. En 2021, le rappeur Youssoupha est ciblé par une campagne de harcèlement alors qu’il devait interpréter la chanson d’ouverture de la coupe d’Europe de football.

Depuis de nombreuses années, le rappeur Médine, en raison notamment de ses textes engagés, ou encore le chanteur Bilal Hassani, parce qu’il remet en cause les stéréotypes de genre sont eux aussi régulièrement visés par des campagnes racistes. Tous font de la musique populaire. Tous sont racisés.

En réalité, cette « polémique » bidon n’a qu’un objectif : faire taire toute personne racisée qui prend un peu trop la lumière.

Ce qui « dérange » vraiment avec Aya Nakamura, c’est que la possibilité même de la voir chanter le jour de la cérémonie d’ouverture des JO, enfreint déjà la « clause raciste » tacite qui existe en France.

Quand on est noire, une femme et de culture populaire on reste à sa place. Un état de fait d’autant plus vrai sur l’autel du fantasme réactionnaire de la « culture française » et de ce qu’elle implique de mépris de classe.

Sur X, Aya Nakamura a tenu à répondre : « Vous pouvez être raciste mais pas sourd… C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal. ».

Il n’y avait sans doute pas grand chose d’autre à dire. »

L’intégration des idées à la mode comme convergence des luttes

Agissant dans le prolongement de Nahuel Moreno, la « Fraction trotskyste – Quatrième Internationale » est emblématique d’un mouvement petit-bourgeois du tiers-monde semblable à la grenouille désireuse de se faire bœuf, comme dans la fable de Jean de La Fontaine.

La preuve absolue de cela, c’est son obsession pour les « théories critiques contemporaines ». Normalement, le marxisme se suffit en soi ; c’est une idéologie qui se distingue résolument des autres. Il peut bien entendu y avoir des échanges, des confrontations, mais la base idéologique, la matrice ne change pas.

La « Fraction trotskyste – Quatrième Internationale », elle, assume ouvertement de puiser ailleurs que dans le marxisme, d’incorporer dans le marxisme des choses totalement extérieures à lui.

Cette incorporation se déroule au nom de la lutte – il s’agirait de ramener des gens sincères dans le droit chemin. En réalité, on est dans une conception syncrétique, dans un mélange des genres. La « Fraction trotskyste – Quatrième Internationale » obéit à la grande loi petite-bourgeoise, en Amérique latine comme d’ailleurs en Europe depuis les années 2000 : la « convergence des luttes ».

Voici un extrait d’un article tout à fait représentatif de cet esprit qui, en définitive, n’a aucune confiance en le marxisme et cherche « ailleurs » de quoi bricoler une conception révolutionnaire.

Ces « Notes sur la bataille idéologique et l’actualité de la théorie de la révolution permanente », publiées en avril 2024, sont présentées comme une « contribution aux débats sur la bataille idéologique qui ont eu lieu lors de la XIIIème Conférence de la Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) ».

« Considérer la question de la transcroissance de la révolution démocratique vers la révolution socialiste nous permet d’intervenir dans de nombreux débats actuels sur la relation entre la classe ouvrière et les mouvements sociaux.

Notamment pour polémiquer avec la séparation mécanique entre « revendications sociales » et « revendications démocratiques » ou autour des questions féministes ou de l’antiracisme.

Mais aussi pour débattre avec les secteurs qui séparent les luttes féministes de la lutte de classes, ou avec les luttes identitaires et les théories des mouvements sociaux, qui séparent ces questions de la lutte contre le capitalisme et pour une perspective socialiste.

En ce sens, nous défendons une stratégie d’ « hégémonie ouvrière », qui s’oppose au corporatisme ouvrier et envisage la lutte politique comme l’articulation de la classe ouvrière avec les luttes de tous les secteurs opprimés.

Ce sont des thématiques que Juan Dal Maso aborde souvent dans ses livres[Gramsci-Trotsky] et qui sont également développées dans le dernier livre de Matías Maiello.

C’est aussi un sujet que nous avons abordé avec Andrea D`Atri et plusieurs camarades, en polémique avec différents courants féministes. »

Mais il faut bien noter ici le paradoxe. Dans ses documents, la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » affirme défendre le marxisme, et critique à ce titre les différentes conceptions, par exemple post-coloniales. Dans la pratique pourtant, il n’y a pas de différence qui est marquée, seulement des nuances.

La ligne de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) », c’est de dire que les idéologies contestataires n’ont pas tort en soi, simplement qu’elles sont mal posées et qu’elles devraient s’aligner sur le trotskysme (et Nahuel Moreno).

La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » entretient ainsi un débat permanent avec les idées à la mode, les adoptant à différents degrés, afin d’être tout à fait en phase avec l’état d’esprit de la contestation étudiante ou syndicaliste.

Le trait le plus marqué tient à la question du racisme, où la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » a adopté précisément les modes de pensée universitaires « post-coloniaux ». Pour preuve, ce qu’on lit dans « Recompositions du marxisme, futurs du socialisme », un article de « contribution » à la réflexion, qui reflète cependant l’approche générale menée.

« Notre pratique à la FT-QI consiste à reprendre une politique d’interpellation de classe, liée à une perspective hégémonique, en soulignant, d’une part, la communauté d’intérêts qui unit la classe ouvrière, au-delà des origines ethniques ou nationales et de tout autre type de différence, et, d’autre part, la nécessité d’unir la classe aux mouvements qui luttent contre les différentes oppressions.

Les interventions d’Anasse Kazib et de Révolution Permanente[en France] sont particulièrement remarquables à cet égard. »

Les références universitaires et les « Mille et un marxismes »

La convergence des luttes est un prétexte pour puiser dans les références universitaires et intellectuelles bourgeoises. D’ailleurs, lire un article publié dans ce cadre d’expression des positions de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) », c’est avoir à faire face à une avalanche de références intellectuelles, universitaires.

Il n’est pas caché non plus que l’objectif est de refonder le marxisme et le trotskisme est surtout considéré comme une sorte de remarquable contribution.

Le même article cité présente cette conception de la manière suivante :

« Mille et un marxismes » ont aujourd’hui enrichi la théorie marxiste de multiples élaborations qui sont autant de points d’appui : une meilleure connaissance de l’œuvre de Marx et Engels ; des analyses du capitalisme et de l’impérialisme dans la conjoncture actuelle ; des élaborations sur les rapports entre production et reproduction sociale dans le capitalisme, et notamment le rôle des femmes et du féminisme dans la lutte des classes ; des analyses sur le problème de l’Etat, de l’idéologie et de l’hégémonie ; des élaborations sur la question écologique et son rapport au socialisme, ainsi que des réflexions sur les relations entre le marxisme et les sciences ; des études sur les mutations de la classe ouvrière à l’échelle internationale (liées par exemple au développement spécifique de la logistique) et leur impact sur les formes d’organisation et la lutte des classes.

On pourrait ajouter à cette liste les intellectuels dont les élaborations sur la planification socialiste et ses moyens technologiques actuels(…).

Du point de vue d’un marxisme militant qui entreprend de construire un parti, la lutte pour la recomposition théorique est (ou devrait être) inséparable du travail de création d’une tendance révolutionnaire au sein de l’intelligentsia.

Dans ce cadre, les avancées sur ce terrain impliqueront nécessairement la croissance d’une tendance plus engagée dans le militantisme révolutionnaire dans une frange, au moins, du marxisme académique, qui, à son tour, repensera la relation entre le marxisme et le processus d’« académisation ».

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si les conditions existent déjà ou doivent être construites pour une « nouvelle synthèse » ou – pour le dire plus clairement et utiliser un terme moins prétentieux – une nouvelle recomposition du marxisme qui intégrerait toutes ces contributions diverses dans une théorie puissante, au service de la critique du capitalisme, la préfiguration de la construction du socialisme et la théorie de la révolution, et à laquelle le trotskysme pourrait apporter des contributions remarquables et spécifiques. »

On a ici une caractéristique de la petite-bourgeoisie : son refus de la science. La petite-bourgeoisie est une couche sociale, pas une classe ; elle n’est pas en mesure d’exprimer une vision du monde en tant que telle.

Pour cette raison, une organisation fondée sur la petite-bourgeoisie, même si elle a une prétention à être « révolutionnaire », ne peut pas avancer une ligne « fixe », des thèses « déterminées ».

Elle est dans l’obligation de se positionner de manière souple, de promouvoir la lecture permanente même des fondamentaux.

Cela fournit un grand avantage : il est difficile de critiquer une organisation qui se veut avant tout militante, et non pas intellectuelle. Mieux encore : en piochant dans les thèses intellectuelles, l’organisation peut muter comme bon lui semble, adaptant son propre discours à ses besoins.

Et si jamais une situation devient trop complexe, il suffit de s’ouvrir de manière massive aux idées « nouvelles », et de promouvoir la lutte, la lutte unitaire, pour échapper à toute « prise ».

Critiquer la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » est ainsi très difficile, en apparence, car ses organisations dans chaque pays se présentent avant tout comme « militantes », reflétant le bagage commun de la contestation.

C’est résolument petit-bourgeois dans le style, c’est typique de l’agitation étudiante, mais c’est également vrai pour les milieux syndicalistes, du moins en Amérique latine.

Syndicalistes, contestation et le rapport au régime

En France et en Belgique, le syndicalisme est anti-politique de manière assumée, sa démarche est corporatiste dans le cadre d’un capitalisme développé permettant une société de consommation. Il n’y a rien de cela dans le tiers-monde.

Quelle est la différence fondamentale ?

Dans les pays capitalistes développés, les pays impérialistes, la question du régime ne se pose pas. Il y a une contestation envers un gouvernement, mais le cadre est posé.

Dans le tiers-monde, par contre, chaque élection d’un nouveau président soulève la question du régime, de la mise en place d’un nouveau régime. Les pays du tiers-monde sont instables et en permanence, il y a la question de la ré-adéquation des différentes structures en place dans le pays.

Les syndicats n’ont donc pas comme fonction simplement d’accompagner le capitalisme, mais également de s’insérer dans une certaine dynamique perpétuellement relancée. Cela confère une dimension politique aux syndicats et une dimension syndicale aux élus.

Dans le tiers-monde, à chaque fois un nouveau président affirme qu’il va faire des réformes de structures, et la « gauche » en général doit se positionner. Du côté des disciples de Mao Zedong, c’est facile puisqu’on comprend qu’il s’agit toujours d’une tentative de réimpulser le capitalisme, à différents degrés.

Du côté trotskiste par contre, il y a à évaluer à quel degré le nouveau président permet des réformes de fond. D’où les innombrables scissions en raison des désaccords. La question de l’évaluation des modifications d’un régime par l’intermédiaire du gouvernement « nouveau » est toujours l’origine des scissions dans le trotskisme ; ce n’est jamais en soi une réelle question idéologique qui joue.

Que dit à ce sujet, en Argentine, lePartido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Parti des Travailleurs Socialistes, le noyau dur de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » ?

En fait, ce qui compte, ce n’est pas ce qu’il dit, mais comment il le dit. En effet, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les évaluations de tel ou tel président, de tel ou tel gouvernement, car ce n’est pas la question ici. Peu importe qu’il soit dit telle ou telle chose, qu’il y ait une scission en raison d’un refus d’une partie d’une organisation à adopter telle ou telle ligne.

Ce qui joue réellement, c’est comment une telle évaluation est présentée, comment elle est mise en place. Et ici, on est ni dans le syndicalisme, ni la politique tels qu’on les connaît en Europe du point de vue révolutionnaire.

En Europe, dans le cadre du mouvement ouvrier en effet, le syndicat s’accapare la défense des intérêts élémentaires des travailleurs.

Il y a trois cas de figure : soit le syndicat est réformiste et c’est sa fin en soi, soit le syndicat est révolutionnaire et considère que cela amène à la révolution, soit il s’intègre à la démarche plus générale du Parti.

Cette dernière approche est celle de la social-démocratie historiquement, puis du bolchevisme russe qui en est issu. La politique revient au Parti. Mais dans tous les cas, le syndicat ne fait pas de politique en tant que telle et ne souhaite pas en faire, qu’il se soumette au Parti ou non.

Le PTS se situe totalement en-dehors de cette tradition historique du mouvement ouvrier. Il est clairement issu de l’alliance des étudiants et des syndicalistes alignés sur la « contestation ».

Pour cette raison, le PTS réfute le réformisme syndical, car il se présente lui-même comme révolutionnaire. En même temps, il ne pratique cependant pas de politique révolutionnaire. Il se définit comme le super-parti des revendications syndicales élargies aux opprimés.

Cette position était déjà celle de Nahuel Moreno et son justificatif est le « programme de transition » de Léon Trotski.

S’il y avait pas, à l’arrière-plan, l’affirmation d’une « agitation » mondiale, alors un tel projet d’un super-parti des revendications n’aurait aucun sens, il apparaîtrait immédiatement comme du réformisme.

Si on ajoute par contre le sens de l’urgence, on justifie l’affirmation d’une impérative nécessité d’un parti contestataire de gauche disposant d’une certaine surface dans les masses…

Et à ce jeu-là, tous les moyens sont bons, y compris l’agrégation des contestations les plus diverses.

On passe ainsi de la convergence des luttes à une justification de la convergence des luttes au nom de la révolution. On assume des revendications réformistes très exigeantes ou « maximalistes », car ce serait le préalable à une agitation qui aurait ensuite, de manière naturelle, une portée révolutionnaire.

Voici ce que dit le PTS à ce sujet dans une synthèse des discussions menées en son sein lors d’une conférence nationale en 2019.

« Le grand débat de la Conférence a été de définir qu’il existe deux niveaux indissociables auxquels nous devons répondre :

– d’une part, proposer des initiatives politiques (avec un programme et des tactiques pour le faire avancer) face à chaque processus, y comprisles critiques, même théorique, des tendances de chaque mouvement à l’intégration dans le régime, profitant également des campagnes électorales qui auront lieu en 2019 au niveau national et dans chaque province pour atteindre des millions de personnes avec notre programme et nos perspectives ;

-d’un autre part, développer un militantisme commun (« croisade ») qui permette aux secteurs les plus dynamiques (depuis la jeunesse combative et l’aile gauche du mouvement des femmes) d’influencer, d’encourager et, à leur tour, d’apprendre des secteurs ouvriers les plus expérimentés et ayant le plus de traditions, qui connaissent actuellement une situation profondément conservatrice.

Dans tous les secteurs où nous opérons, il s’agit de combattre le « corporatisme » qui a pour seul but de défendre les revendications de chaque « mouvement » (syndical, féministe, étudiant), tâche éminemment utopique dans le cadre de l’ensemble du mouvement. attaque. que nous vivons (…).

Il est posé que les militants d’un parti socialiste et révolutionnaire doivent agir comme des « tribuns populaires » en élevant un programme commun qui prenne les revendications de tous les opprimés (pas seulement des travailleurs) dans le cadre de ce que nous appelons aujourd’hui une ‘‘politique hégémonique’’, révolutionnaire et socialiste. »

Fort logiquement, cela amène à considérer les élections comme un grand moment. Officiellement, pas pour les gagner, mais pour élargir la base du super-parti des revendications. En pratique, c’est par contre du réformisme de gauche, même si radicalisé, tout ce qu’il y a de plus classique.

La participation aux élections

On ne peut pas comprendre le sens d’une participation aux élections en Argentine sans voir ce que signifie le syndicalisme dans ce pays. Tout comme les élections amènent le syndicalisme à se positionner par rapport au futur gouvernement censé modifier le régime, le syndicalisme amène les candidats à se positionner en fonction d’eux.

Il faut savoir ici qu’en Argentine, le taux de syndicalisation est d’autour de 35 %. C’est un chiffre très important, qui oblige à prendre en compte la question syndicale de la part du régime.

Ce qu’on appelle le péronisme, cette idéologie nationaliste du nom du général Juan Perón (1891-1974), se voulait profondément ancré chez les travailleurs, par l’intermédiaire du grand syndicat, la Confederación General del Trabajo, totalement intégré à l’État.

Un élément venant perturber tout cela est l’importance du travail au noir, à hauteur de 30-40 % de la population laborieuse, ce qui donne naissance à des activités et luttes para-syndicales, hors institutions.

Cela ne change toutefois rien au fait que l’idée du super-parti des revendications aboutisse à la participation électorale, dans une logique d’agrégation des forces revendicatives.

Concrètement, le PTS se présente de manière régulière aux élections en Argentine et voici les résultats pour les présidentielles, en sachant qu’à partir de la troisième la candidature, cela relève d’une coalition électorale : 1995 / 0,16 %, 1999 / 0,24 %, 2007 / 0,44 %, 2011 / 2,3 %, 2015 / 3,23 %, 2019 / 2,16 %, 2023 / 2,7 %.

Voici les résultats pour les élections parlementaires, à chaque fois dans le cadre d’une coalition électorale : 2011 / 2,82 %, 2013 / 5,25 %, 2015 / 4,18 %, 2017 / 4,28 %, 2019 / 2,96 %, 2021 / 5,41 %, 2023 / 3,25 %.

Mais avec qui le PTS s’allie-t-il, justement ? Il le fait au sein du Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Front de la Gauche et des Travailleurs – Unité), avec le Partido Obrero (Parti Ouvrier) et Izquierda Socialista (Gauche socialiste), à quoi s’ajoute plus récemment le Movimiento Socialista de los Trabajadores (Mouvement Socialiste des Travailleurs).

Hormis le premier qui a sa propre histoire (mais qui est trotskiste également), toutes ont la même origine : Nahuel Moreno et son Movimiento al Socialismo (Mouvement au Socialisme) ! On est ici dans la sainte union moréniste, dans la tentative d’élaborer un parti trotskiste de masse.

Il existe par ailleurs bien d’autres organisations qui sont également issues du MAS, et existent plus ou moins indépendamment de la coalition électorale (Convergencia Socialista, Frente Obrero Socialista, Liga Socialista Revolucionaria, Unión Socialista de los Trabajadores, etc.).

On a ici une situation qui montre bien qu’il existe une situation bien particulière en Argentine. Le « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » n’est qu’un aspect d’une situation où la « gauche de la gauche » consiste en ces multiples organisations trotskistes.

On est ici dans le schéma traditionnel des partis légaux à « gauche de la gauche », qui rassemblent quelques pour cents symboliques aux élections, année après année, dans chaque pays.

Le Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad a d’ailleurs cinq députés et le PTS met largement en avant son activité parlementaire. C’est la clef de la légitimité pour le parti trotskiste de masse.

On n’a donc pas affaire à une démarche révolutionnaire, où le PTS agirait de manière spécifique, avec ses propres caractéristiques. On est dans une concurrence de regroupements « révolutionnaires » légaux, se faisant concurrence ou étant alliés, selon les situations, toutes se plaçant dans la tradition de Nahuel Moreno.

Comme on va de scissions en scissions, il y a bien entendu des remises en cause de tel ou tel aspect, des redéfinitions, voire des ruptures ; chaque organisation nouvelle forme alors sa propre « Internationale ».

Mais cela ne change rien au fait qu’en Argentine, ce sont les « morénistes » qui jouent le rôle qu’on retrouve joué dans chaque pays par différentes structures, comme le Parti du Travail en Belgique. C’est la candidature témoignage du parti « révolutionnaire » de masse, qui ne fait pas de politique révolutionnaire mais agrège les luttes et les contestations.

Et la logique moréniste a bien sûr poussé à dépasser le morénisme lui-même. Avec une démarche « ouverte » comme celle du PTS, où la remise en cause des idées est permanente, où le marxisme est une inspiration, il était impossible de conserver Nahuel Moreno comme inspiration. La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » ne pouvait donc que supprimer la référence au fondateur historique de ses traditions politiques.

Ce processus date d’il y a longtemps, de 1988 et d’une rupture avec les autres courants fidèles aux morénistes. Il était considéré que Nahuel Moreno avait une conception trop ouverte de la « révolution démocratique », qu’il considérait comme possible sans que la base productive soit changée.

Néanmoins, c’était là simplement mettre Nahuel Moreno de côté en raison du fait qu’en tant que figure politique, il a été contredit par les faits ; c’était également un moyen de se placer comme courant « moderne », post-moréniste pour ainsi dire, car dans les analyses du PTS, tout le patrimoine historique de Nahuel Moréno est par contre assumé.

L’Argentine a profondément été marquée, à partir des années 1940, par le « justicialisme », également péronisme, en référence au général Juan Perón (1891-1974) qui en fut l’initiateur.

On parle ici d’une idéologie profondément nationaliste, mais se revendiquant une substance populaire. Ses trois « drapeaux » tenaient en « l’indépendance économique », la « justice sociale » et la « souveraineté politique ».

Il vaut mieux d’ailleurs employer le verbe au présent, car le péronisme est une composante fondamentale de la vie politique argentine et de l’État lui-même. Depuis 1946, 10 des 14 élections présidentielles ont été gagnées par des péronistes, lorsque ceux-ci n’étaient pas interdits de concourir.

Le péronisme se présente comme une troisième voie, suivant le mot d’ordre de Juan Perón : « Nous ne sommes ni des Yankees, ni des marxistes ». C’est en fait un mouvement fasciste, qui s’appuie de ce fait sur le corporatisme. La CGT se voyait ainsi largement reconnue et soutenue, ainsi que son pendant patronal, la Confédération Économique Générale.

Par contre, en raison de l’instabilité de la situation, nombre de soutiens des péronistes se définissaient comme de gauche, voire très à gauche, et même révolutionnaire jusqu’à être favorable à la lutte armée (les « Monteneros »).

Juan Perón lui-même se revendiquait de la Gauche, dans une perspective « justicialiste » ; il se revendiquait des luttes du tiers-monde et mit en avant le mot d’ordre « dépendance ou libération ». L’influence catholique est très présente et assumée. En pratique, le péronisme est un équivalent latino-américain du nationalisme arabe.

Juan Perón fut initialement ministre du Travail lors du coup d’État militaire de 1943, avant de devenir président en 1946, jusqu’en 1955. Il fut renversée par un coup d’État militaire qui provoqua une situation de semi-guerre civile, l’aviation militaire n’hésitant à bombarder un rassemblement péroniste en plein centre de Buenos Aires.

Juan Perón partit en exil, pour revenir comme président en 1973-1974. Sa femme Isabel qui prit le relais à sa mort fut renversé par un coup d’État militaire, avec une dictature terrible s’exerçant jusqu’en 1983.

Le péronisme fut ensuite aux commandes du pays de 1989 à 1999, de 2003 à 2015, puis de 2019 à 2023.

Les succès du péronisme doivent tout au nationalisme des couches urbaines, petites-bourgeoises mais également populaires. Le nationalisme était le dénominateur commun et le prétexte à un « socialisme » interprété de manière toujours différente.

C’était la base d’un capitalisme bureaucratique, de nature oligarchique, qui tentait de procéder à un développement accéléré du pays. On a le modèle de la « gauche » latino-américaine, qui pratique un hold-up sur le besoin de changement et de modernisation en faisant porter le changement par une couche capitaliste bureaucratique étroitement liée à l’État.

Cette « gauche » est pour cette raison dénoncée comme castriste et anti-démocratique par la droite libérale, qui par contre est immanquablement phagocytée par la droite pro-américaine.

Le coup d’État militaire contre Juan Perón se situe dans cette perspective : le rapport à la superpuissance américaine était considérée comme insuffisant, le poids de l’État trop grand, la modernisation trop rapide et bousculant les campagnes avec toute leur soumission aux grands propriétaires terriens et à l’Église catholique.

Le rapport au péronisme et l’entrisme permanent

Faire du morénisme sans Nahuel Moreno est, somme toute, le pendant de la tradition politique argentine qui est de faire du péronisme sans Juan Perón. Toute la gauche argentine est pourrie par le péronisme, comme d’ailleurs la gauche de chaque pays latino-américain par une idéologie similaire, à part le Pérou. Dans ce dernier pays, on a eu en effet José Carlos Mariátegui (1894-1930) qui a réalisé une véritable analyse matérialiste historique du parcours de son pays. Le marxisme a pu s’y développer réellement, sans la contamination par le panaméricanisme et le nationalisme.

On a deviné qu’en Argentine, Nahuel Moreno avait soutenu Juan Perón. Il a justifié cela dans les années 1950, en expliquant qu’il existait un plan secret des États-Unis pour coloniser l’Argentine, et qu’il fallait s’y opposer en convergeant avec le péronisme, en formant un grand parti centriste de gauche légal.

À la suite du coup d’État de 1955, Nahuel Moreno mit en place une alliance avec des syndicalistes péronistes, puis ensuite un « entrisme » dans les rangs de la « jeunesse péroniste ». Il écrivit même une lettre à Juan Perón en 1962, synthétisant la position moréniste :

« Je crois que notre Mouvement se trouve face à une situation difficile, dans laquelle il doit choisir entre hisser ses drapeaux clairement nationalistes et populaires ou jouer le rôle d’une pièce de plus du régime colonial et oligarchique qui nous gouverne.

Comme vous le savez bien, il existe un plan cohérent de la part de l’impérialisme yankee et d’importants secteurs de l’anti-patrie, aujourd’hui peints en « bleu », pour tenter de domestiquer le péronisme et de le transformer en une pièce docile de la machine oligarchique, en le reléguant au second plan à un triste rôle de pare-chocs des travailleurs argentins.

Pour y parvenir, ils veulent nous donner quelques misérables sièges parlementaires et la promesse qu’un jour ils reconnaîtront notre droit incontesté à gouverner le pays.

Mais pour ce faire, ils exigent que nous renoncions à notre défense incorruptible de la souveraineté nationale, de l’indépendance économique et de la justice sociale, que nous renoncions à notre principal dirigeant et que nous devenions un pilier de l’arrogance colonialiste étrangère désormais masquée sous le nom de « défense du monde occidental et chrétien ».

Ils oublient que notre mouvement péroniste n’est pas l’APRA et que le général Perón n’est pas Haya de la Torre. Et que notre personnalité en tant que mouvement nationaliste révolutionnaire, qui est partie intégrante du mouvement universel des peuples et des masses opprimés de la terre, se montrera dans toute sa vigueur pour renverser leurs plans.

À cette fin, je crois, comme vous l’avez dit récemment dans vos lettres, qu’il est nécessaire de clarifier notre ligne de conduite, pour pouvoir ensuite commencer à discuter des tactiques concrètes face au processus électoral à venir.

Tout d’abord, je pense que nous devons être clairs dans le sens où le général Perón est le leader suprême du péronisme, élu par la volonté souveraine du peuple argentin, et non le « leader » choisi par le Département d’État, l’Évêché de Buenos Aires. et le ministère de la Guerre.

Et que si le général Perón est à l’étranger, c’est uniquement parce que les différents gouvernements usurpateurs l’empêchent de retourner dans sa patrie, comme lui et son peuple le souhaitent. »

Pas la peine d’en lire plus et de toutes manières, la question n’est au sens strict ni l’Argentine, ni le PTS, ni même la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) ». La vraie question concerne la possibilité ou non de changer un régime politique depuis un régime politique.

Car, aussi bizarre que cela puisse sonner, c’est là la perspective de l’opportunisme. L’opportunisme dit : oui, le régime est mauvais, il est capitaliste. Mais là il se passe quelque chose en son sein, il y a des forces qui montent et qui le contestent. Ces forces ne sont pas révolutionnaires, ce n’est pas la révolution.

Il faut toutefois, dans cette perspective, accompagner ces forces, les soutenir de manière plus ou moins critique, s’allier, voire fusionner avec eux pour un temps. Cela permettra de disposer d’un mouvement de masse avec une « direction » révolutionnaire et comme de toutes façons il y a la révolution mondiale qui va pointer son nez, alors on fera la révolution.

C’est mensonger de bout en bout et cela permet des compromis, compromis amenant des compromis, jusqu’à la compromission. L’exemple le plus achevé du trotskisme est ici le soutien à l’élection de François Mitterrand comme président français en 1981. L’OCI a agi en sa faveur, la LCR également, et également Lutte Ouvrière même si elle a prétendu le faire « sans illusions ».

Au nom du « Programme de transition » de Léon Trotski, n’importe quel opportunisme se voit consacré comme « correct », « justifié », car il s’agit avant tout de conquérir la « direction » des mouvements ouvriers, populaires, d’une manière ou d’une autre.

Le PTS a ainsi, non pas convergé avec le péronisme, mais absolument choisi d’utiliser le péronisme, exactement comme le trotskisme choisit (ou non, d’où les scissions en son sein) de soutenir de l’extérieur tel ou tel phénomène qui se voit attribuer des qualités « contestataires ».

C’est la logique de l’entrisme permanent.

Le caractère péroniste du concept de « néo-libéralisme »

De manière plus spécifique concernant la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) », sa dimension péroniste apparaît avec son concept de néo-libéralisme.

Pourquoi cela ? Parce que pour considérer quelque chose comme partiellement « bon », il faut avoir un équivalent en partiellement « mauvais ».

Si on ne veut pas considérer les choses sous l’angle de l’affrontement entre le Socialisme et le capitalisme, alors il faut inventer un substitut de Socialisme et un substitut de capitalisme.

Cela permet de dire que l’actualité est l’affrontement de ces substituts, que le marxisme est très juste à l’arrière plan, qu’effectivement le Socialisme et le capitalisme s’affrontent, mais… que dans la situation actuelle, il y a des modalités particulières, des formes spéciales auxquelles s’adapter.

Ayant intégré que « l’allié » était le péronisme en Argentine, le PTS a modifié sa critique du capitalisme en dénonciation du « néo-libéralisme ».

Que faut-il comprendre par là ? Le concept de néo-libéralisme dit grosso modo la chose suivante : on serait passé de l’État-providence des années 1950-1960, avec des aides sociales et une régulation du capitalisme, à une situation marquée par un libéralisme brutal.

Dans les années 1980, l’Américain Ronald Reagan et la Britannique Margaret Thatcher ont représenté un libéralisme très marqué ; le néo-libéralisme dit qu’ils ont gagné dans leur pays et que tous les pays du monde ont accompagné le mouvement.

C’est bien entendu totalement faux. Mais cela permet de critiquer non plus le capitalisme, mais les privatisations ou la possibilité de privatisations, l’affaiblissement des aides sociales qu’elles aient lieu ou non.

Cela permet de critiquer le capitalisme, mais sans l’attaquer de manière révolutionnaire. Cela permet de dire que le capitalisme est « mauvais », pas qu’il faut le renverser. Il s’agit simplement de le transformer, de le dépasser, etc.

On ne serait plus vraiment dans le capitalisme, mais dans un néo-libéralisme destructeur, et il faut par conséquent une unité de la part des gens de bonne volonté pour freiner, stopper et proposer des alternatives immédiates.

L’altermondialisme des années 2000 a très largement popularisé ce concept et on le retrouve partout dans le monde chez les réformistes « révolutionnaires », depuis les zapatistes au Mexique jusqu’à la gauche indienne marxiste-léniniste, en passant par les trotskistes de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) ».

Le concept est même utilisé à tout bout de champ par cette dernière, notamment pour un dialogue critique régulier avec une myriade d’auteurs universitaires se revendiquant du marxisme et s’appuyant sur celui-ci.

Plus précisément, la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » considère que le « néo-libéralisme » se serait systématisé durant les années 1980, que cela aurait été le moyen avec lequel la bourgeoisie aurait « rétabli » un taux de profit acceptable pour tenir le coup.

Voici un extrait de document « Les limites de la restauration bourgeoise » publié en 2011, qui aborde la question.

« En étendant l’analogie on pourrait appeler « restauration bourgeoise » la contre-offensive que l’impérialisme a entamée dans toute la planète après la poussée révolutionnaire du cycle 1968-1981 et à laquelle il met un terme par une combinaison de défaites physiques et de déviations.

Cette progression réactionnaire qui a porté le nom de « néo-libéralisme » s’est exprimée dans un premier temps dans les pays impérialistes à partir de l’arrivée de Reagan au pouvoir aux États-Unis et de Thatcher en Grande-Bretagne, à travers la mise en œuvre de toute une série de « contre-réformes » économiques, sociales et politiques ayant pour objectif de détruire les acquis arrachés par le mouvement ouvrier pendant les années du « boom » d’après-guerre (la sécurité sociale, les services publics, les conditions de vie et de travail), et ce au nom du marché, afin de garantir les profits capitalistes.

Ceci a ensuite été étendu aux pays semi-coloniaux à travers le « Consensus de Washington », son expression dans les États ouvriers bureaucratisés ayant été la restauration du capitalisme avec, comme nous le verrons, des conséquences différentes en URSS et en Chine. »

On a ici un prétexte pour s’unir de manière opportuniste contre le « néo-libéralisme », au lieu de mener une politique révolutionnaire pour renverser le capitalisme.

Pour la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) », l’actualité n’est pas l’affirmation communiste subjective, mais la défense « socialiste » des travailleurs face au « néo-libéralisme ».

Le « néo-libéralisme », un dépassement du capitalisme ?

Il faut bien saisir ce qu’implique la thèse du « néo-libéralisme », qui forme une thèse très poussée, qui pose véritablement un cadre de réflexion.

Et tout y est faux. Car, au fond, le support d’une telle réflexion, c’est l’idée social-démocrate des années 1920 selon laquelle le capitalisme « pense » et est en mesure de se gérer lui-même grâce à l’intervention de l’État pour faire face aux « travailleurs ».

C’est une thèse idéaliste.

La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » ne considère pas la politique de Ronald Reagan ou Margaret Thatcher comme le reflet dans l’appareil d’Etat de l’élévation des forces productives donnant lieu à une restructuration du capitalisme.

Elle s’imagine que c’est une restructuration du capitalisme qui a été choisie, de manière consciente, sciemment, par le capitalisme, afin de se sauver, et de procéder à des modifications du capitalisme.

Son point de vue est faux. Les années 1980 ne relèvent pas d’une « offensive néo-libérale », mais consistent en un seuil franchi par le mode de production capitaliste, du fait notamment de nouveaux moyens de production.

Il y a eu approfondissement de la surproduction de capital et de marchandises, avec des investissements toujours plus colossaux en capital constant. Deux phénomènes qui ont débouché sur la modernisation des marchés financiers vue par les commentateurs de la bourgeoisie « progressiste » comme une « dérégulation ».

En mettant en avant le concept de « néolibéralisme », il est tout simplement tenté de mettre en avant une pseudo « nouvelle phase » du développement capitaliste à l’époque impérialiste.

Le capital aurait développé un mode de gestion de son existence pour « s’en sortir » face à une impasse historique déjà-là dans les années 1920-1930, mais ayant été remise à plus tard avec les destructions-reconstructions de la seconde guerre mondiale.

L’épuisement du taux de productivité dans les années 1970 serait de ce fait un retour à la situation bloquée des années 1930, mais, entre temps, la classe ouvrière aurait tellement poussé fort que l’État aurait répondu par l’organisation de certains secteurs économiques (grandes entreprises nationalisées) et le développement des institutions sociales.

Ainsi pour s’en sortir, le capital devait se mettre en lutte à marche forcée : c’est le rôle des « politiques néo-libérales », qui auraient atteint leur limite avec la crise financière de 2008.

Dans l’article « Crises et contradictions du capitalisme au 21e siècle » publié sur le site international de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » , il est dit :

« En dernière analyse, et quand la contre tendance pour la récupération du taux de profit – qui s’est traduite par l’offensive néolibérale – est en train d’atteindre sa limite, comme le met en évidence l’actuelle crise qui trouve son épicentre dans le cœur du système capitaliste mondial (les USA). »

Si l’on regarde bien au fond des choses, il est donc considéré que le capital pense et agit de manière rationnelle contre la classe ouvrière, afin de « récupérer » dans les années 1980 les avantages sociaux accordés après 1945. Une fois cela fait, le capitalisme se ralentit alors, jusqu’à la crise de 2008.

Autrement dit, pour la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » , le capitalisme ne peut s’en sortir qu’en « attaquant » de manière unilatérale les masses mondiales, qui leur serait par « nature » opposées.

Il ne peut pas en être autrement, puisque Léon Trotski a dit en 1938 que les forces productives ont cessé de croître.

Voici ce qu’affirme la dernière version du « Manifeste international » de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) ».

Il a initialement été publié en 2013, puis actualisé en 2017 et de nouveau en 2021, sous le titre de « la catastrophe capitaliste et la lutte pour une organisation mondiale de la révolutions socialiste ».

« En dépit de la restauration capitaliste dans les États ouvriers bureaucratisés et des décennies d’offensive néo-libérale contre les conditions de vie du monde du travail et des masses populaires dans le monde entier, le capitalisme n’a non seulement pas su résoudre ses contradictions et tendances à la crise.

Il les a portées à un niveau extrême qui souligne toujours plus l’incompatibilité entre le capitalisme et la survie de l’espèce humaine et de la planète. »

Il n’est pas compris que ni la classe ouvrière en soi, ni les pays pauvres en soi, ne sont des « extérieurs » offrant un espace neuf d’accumulation du capital. La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » répète ici l’erreur de Rosa Luxembourg, pour qui le capitalisme ne peut se développer qu’en s’appropriant des zones non capitalistes.

Cette erreur repose sur une incompréhension de ce qu’est la dialectique. Dit plus simplement pour le comprendre : tous les capitalistes ne produisent pas tout au même moment, ils ne vendent pas tout au même moment.

Le capital circule et le capitalisme peut parvenir pendant toute une période à un élargissement de sa propre base – à partir de lui-même. C’est ce qui a permis l’établissement de la société de consommation dans les pays capitalistes.

Naturellement, la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » nie l’existence d’une telle société de consommation.

La négation du 24 heures sur 24 du capitalisme

Voici un autre exemple du point de vue de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » sur le « néo-libéralisme ». On le lit dans l’article « Le budget Barnier au prisme de la crise du capitalisme français », publié par sa section française, Révolution permanente, fin octobre 2024 :

« Si la France se trouve actuellement en difficulté, la crise de la dette n’en est pas moins mondiale et exprime l’épuisement du modèle néolibéral.

Après la crise des années 70-80, le néolibéralisme a permis de redresser de manière relative le taux de profit sans résoudre la stagnation de la productivité, grâce à une offensive tous azimuts contre les droits des travailleurs, rendue possible par la défaite des processus révolutionnaires des années 68-80, et à l’intégration de plus d’un milliard de nouveaux travailleurs dans l’économie mondiale, après la chute de l’URSS et l’entrée de la Chine dans la mondialisation (…).

Malgré les innombrables subventions, la productivité stagnante des entreprises les a progressivement rendues de moins en moins compétitives et rentables, décourageant la capitalisation des profits, les capitalistes préférant maximiser leurs revenus plutôt que d’investir.

En un mot, le taux d’investissement, en berne, a décroché par rapport au taux de profit, ouvrant sur cette situation paradoxale dans laquelle la croissance stagne tandis que les profits du grand patronat explosent. »

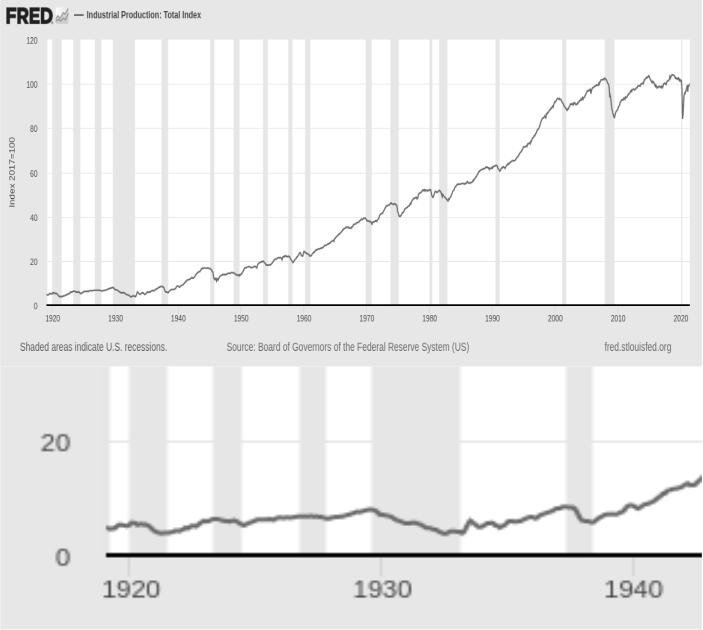

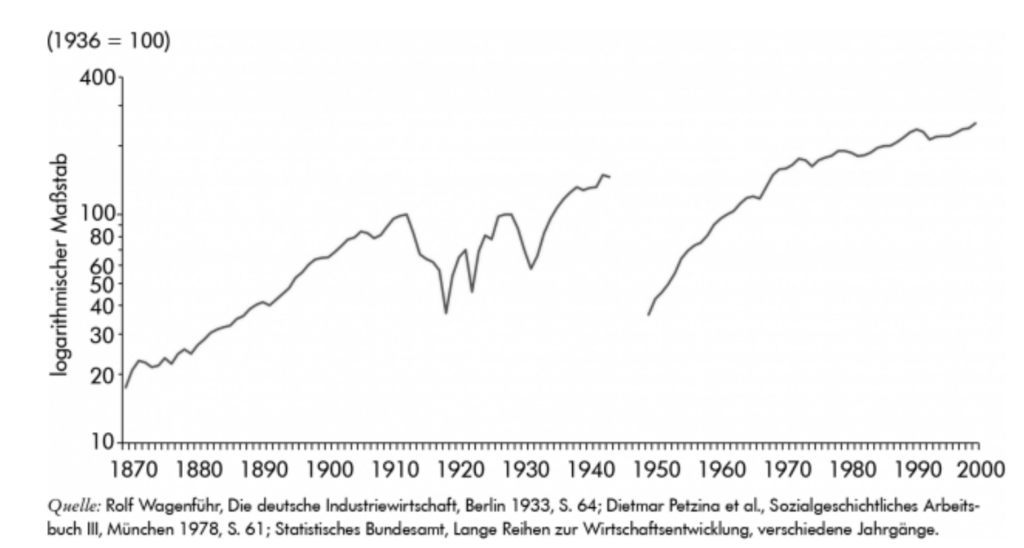

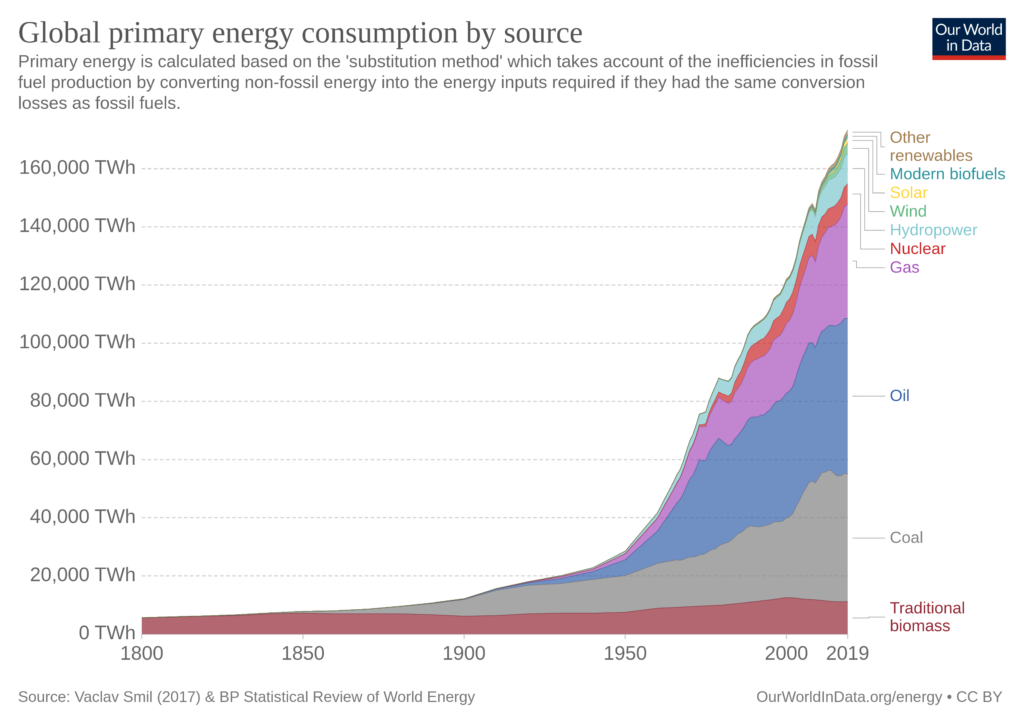

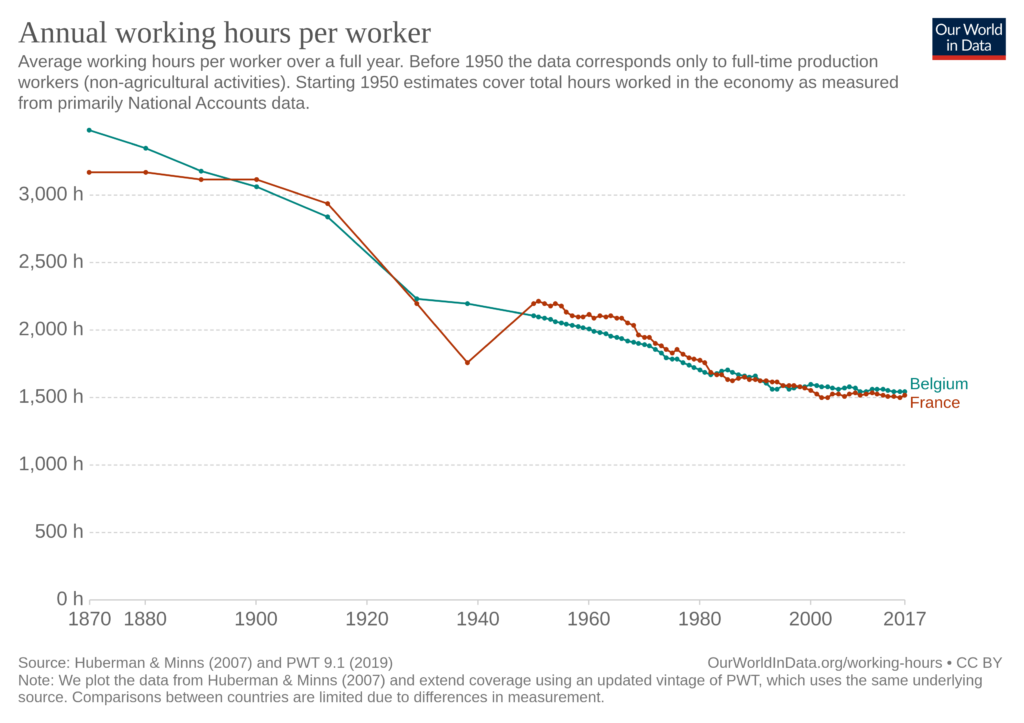

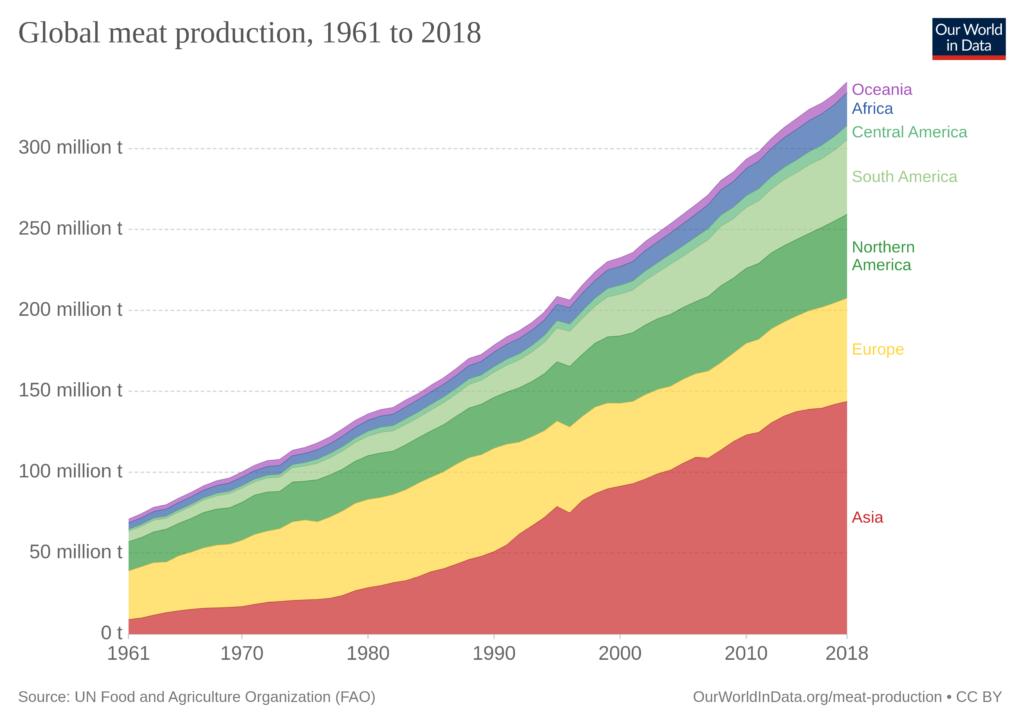

Tout cela est absurde quand on voit comment les forces productives se sont incroyablement développées, en particulier dans la période 1989-2020. La vie quotidienne de la totalité de l’humanité a été bouleversée, en très peu de temps, et cela quasiment sans résistance.

On reconnaît justement le capitalisme développé dans le fait qu’il a généré des forces productives qui lui sont propres, permettant ainsi une consommation de masse qui dialectiquement sert à la reproduction élargie du capital.

Cela est vrai pour les pays capitalistes développés, mais il est impossible de nier que même les pays du tiers-monde ont très largement profité du développement du capitalisme et largement amélioré leur niveau de vie.

La vie d’un Argentin en 2025 est incommensurablement meilleure que celle d’un Argentin en 1995, sans même parler de 1975 ou 1955. C’est bien là le drame historique d’ailleurs que cette instauration du 24 heures sur 24 du capitalisme dans les pays capitalistes développés, mais aussi en partie dans le tiers-monde.

À Buenos Aires, on donne son Instagram comme on le ferait à Paris ou à Bruxelles, et on utilise communément Whatsapp avec les gens qu’on connaît bien. Tinder est l’application de « rencontres » sur smartphone comme dans bien des pays capitalistes développés.

Le misérabilisme n’a donc aucun sens, d’autant plus que l’amélioration des forces productives s’est accompagnée d’un grand approfondissement de l’aliénation.

L’insistance de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » sur le « néolibéralisme » a donc un sens bien précis.

Cela révèle au fond le blocage dans l’ascension sociale d’une petite-bourgeoisie ayant bénéficié du développement 1945-1975, avec une période d’accès massif aux études et une promotion sociale facilitée vers des emplois stables, notamment dans l’appareil d’État et les grandes entreprises d’État.

Cette petite-bourgeoisie regrette de ne pas vivre dans une métropole impérialiste, de ne pas pouvoir davantage profiter. D’où son adhésion à un « Socialisme » en fait clairement réformiste, mais réformiste contestataire.

Le pragmatisme et le goût pour les opportunités

Il est évident que sur le plan pratique, l’utilisation du concept de « néo-libéralisme » permet toutes les alliances qu’on veut, toutes les « unités » qu’on veut. Les moyens de s’adapter sont immenses puisqu’il suffit de qualifier telle ou telle chose de « résistance » au néo-libéralisme pour la valoriser.

En mettant en avant ce concept, la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » maintient ouvert des possibilités de dialogue avec toute la bourgeoisie « progressiste », dans le but de garantir des places au chaud à sa base sociale estudiantine, ainsi qu’aux syndicalistes pouvant devenir force d’expertise et de direction des luttes contre les « politiques néo-libérales ».

C’est une forme de péronisme sans péronisme, d’unité sans réel cadre mais justifiée par la nécessité de parvenir aux postes de direction pour accompagner une prétendue révolution mondiale qui n’est pas loin.

Cela permet un discours militant « ultra », pour aboutir toutefois à des activités somme toute réformistes. C’est le coeur de la démarche de la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » qui développe l’idée d’un mouvement en lutte utilisant les « opportunités » des luttes afin de former enfin un parti révolutionnaire de masse capable de « dégeler » la situation du capitalisme en crise prolongée et ne survivant que par des attaques « néo-libérales ».

Dans une telle optique, les travailleurs apparaissent surtout comme une force d’appoint au mouvement de lutte, naturellement composé dans les faits de gens relevant de la petite-bourgeoisie sur le fond, qu’ils soient étudiants, élus ou bien délégués syndicaux.

Les travailleurs sont d’ailleurs vus comme ayant une existence en-dehors du capitalisme – ce qui est le point de vue du syndicalisme révolutionnaire, qui a été très influents en Argentine et en Uruguay.

C’est surtout la conception d’étudiants et de syndicalistes que cela arrange bien de ne pas comprendre que le capitalisme est un mode de production. Cela permet de dénoncer un « système » sur la base seulement de revendications.

Chez la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) », on ne trouvera donc aucune analyse qui traite des mentalités et de l’aliénation dans la société de consommation.

Le 24 heures sur 24 du capitalisme n’existe pas. Tout ce qui compte, ce sont les revendications sociales. Et de manière typique de ce style, on est dans le cosmopolitisme : les approches sont exportables partout ailleurs, vu que ce n’est pas connecté à la réalité.

Le cosmopolitisme et le succès triomphal de Milei

La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » a ainsi une approche cosmopolite et sa méthode est opportuniste car collant au style « péroniste » (même si renouvelé). D’où la catastrophe Milei.

Javier Milei est un fou furieux, vulgaire et grossier, maniant l’insulte et la provocation. C’est un ultra-libéral à la fois désireux d’effacer l’État le plus possible et de retourner à un ordre ultra-conservateur. Il est dans la lignée de Donald Trump et d’Elon Musk ; il est pour le conservatisme et l’esprit d’entreprise, bien qu’il soit encore plus délirant, puisqu’il pense qu’on pourra un jour privatiser les rues et faire le commerce de ses propres enfants.

Or, malgré son plan visant à « tronçonner » l’État et les aides sociales (il a notamment fait campagne en maniant une tronçonneuse), Javier Milei a été élu président avec plus de 55 % des voix, en décembre 2023. Une année au pouvoir n’a pas bouleversé la situation politique en Argentine, il n’existe pas de violente contestation contre lui.

Javier Milei mène pourtant des réformes ouvertement soutenues par les entreprises, les marchés financiers et les agences de notation, sans qu’il n’y ait de rébellion populaire. Elles ont eu des effets chocs : l’économie parallèle, informelle a augmenté encore, ainsi que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté (on dépasse désormais la moitié de la population) et même l’indigence (passée de pratiquement 12 % à un peu plus de 18 % de la population.

Ces réformes visent à déréglementer, privatiser, libéraliser, et tout faire pour attirer les investissements directs étrangers dans les ressources nationales (gaz, lithium, pétrole). C’est même là ce que « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » appelle le néo-libéralisme – sauf qu’en fait, c’est simplement le contraire du péronisme, tout comme le péronisme est le contraire du libéralisme conservateur pro-américain.

La vérité, c’est que la « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » ne propose pas un mode de pensée qui sorte du cadre de l’affrontement entre le péronisme et la droite libérale pro-américaine. Elle converge avec le péronisme, parce qu’elle considère qu’au moins, le péronisme est pour un Etat social. Il en va de même dans tous les autres pays d’Amérique latine, où la gauche converge avec l’étatisme d’une couche capitaliste bureaucratique « modernisatrice » et urbaine.

Plus spécifiquement pour l’Argentine, Javier Milei est d’ailleurs un personnage haut en couleur typique du « macho » tel qu’il existe dans cette partie du monde où le patriarcat est massif, violent et incontournable. La figure de la latina « libérée » n’est qu’une adaptation, un opportunisme de la survie contre une situation implacable.

La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » apparaît dans ce cadre comme cosmopolite et urbaine, une simple production d’étudiants, d’intellectuels, de syndicalistes. D’où son succès en tant que produit d’exportation.

Un produit d’exportation pour un « présent permanent »

La « Fraction Trotskyste – Quatrième Internationale (FT-QI) » est une abstraction intellectuelle établie sur la base d’un réformisme réel en Argentine.