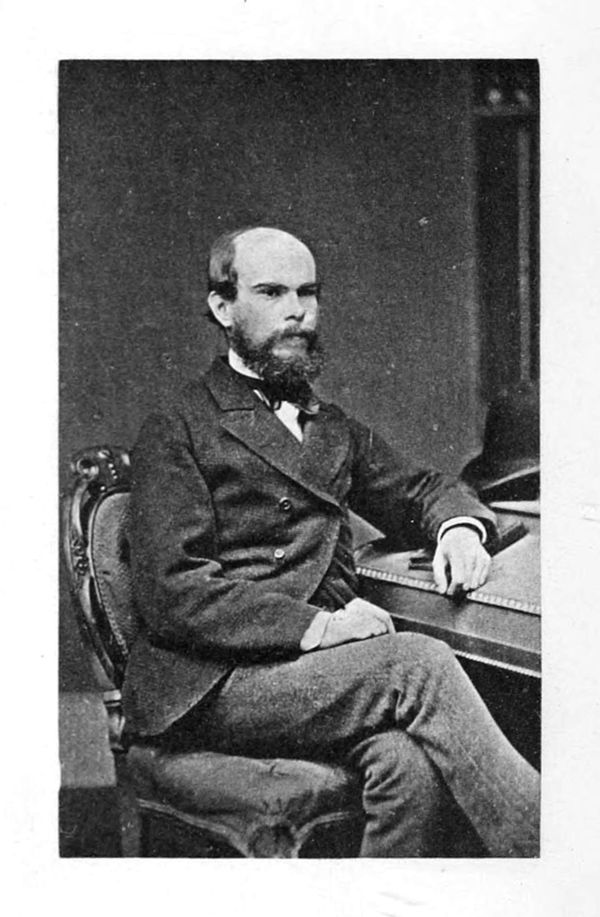

Le poème Promenade sentimentale, tiré

des Poèmes saturniens,

est très proche de Soleils couchants,

mais sans la dimension compactée : c’est une

tentative de se rapprocher de la densité du poème classique, ce

qui indique la mauvaise direction de Paul Verlaine, qui justement

correspond à cette dimension « compactée », bien

choisie, des termes propres à une société plus éduquée.

Le poème, qui

fait partie à la première

œuvre de Paul Verlaine, les

Poèmes saturniens, a

une approche d’ailleurs relevant du Parnasse.

C’est pourtant un échec complet sur ce plan,

car la dimension mélodique, avec en quelque sorte des refrains

intériorisés au poème, est bien trop prégnante. La musicalité

l’emporte, brisant l’approche parnassienne.

De plus on a des références systématisées à

la nature et une dynamique dialectique par l’opposition du pointu

au trouble, correspondant de

manière particulièrement vigoureuse à toute la « nervosité »

qu’il s’agit d’exprimer

désormais.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Voici le repérage des éléments de la nature et du mouvement. Toute la force du poème réside en effet au cadrage par la nature, sans quoi tout s’étiolerait, ce qui est le cas dans les autres œuvres de Paul Verlaine.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Voici le repérage du pointu et du trouble, c’est-à-dire des éléments pointus, agressifs pour ainsi dire, et inversement des éléments aux contours indéfinis, non seulement troubles ou vagues, mais surtout correspondant à quelque chose de troublé.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Voici le repérage des éléments revenant à

plusieurs reprises, formant la mélodie. On remarquera que « parmi

la saulaie » encadre une sorte de partie intermédiaire où il

n’y a justement pas de répétition. Le découpage est fait pour

faciliter la vue de cette structuration.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Voici le repérage de la lumière, du transparent, par opposition à l’opaque, aux ténèbres. Il faut noter que les ténèbres ont un sens plus fort que celui d’obscurité, de par son côté indéfini, oppressant. Il y a une dimension nerveuse qui s’ajoute au concept d’obscurité.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Il

faut saisir également ici que les rayons sont pointus et que la

plaie a été causée par un objet pointu. Il y a toutefois le fait

que le soleil est couchant et que par conséquent les rayons ont

moins de vigueur. On est dans une souffrance – mais indéfinie.

Telle

est la manière dont Paul Verlaine cherche à saisir, définir la

nervosité.

Voici

maintenant le repérage des dimensions, de la spatialisation, de

l’occupation de l’espace, un

aspect absolument

fondamental du poème.

Il

faut rappeler ici également que les nénuphars poussent depuis la

base des cours d’eaux, qu’elles occupent elles-mêmes un espace.

A cela s’ajoute que les

nénuphars blancs s’ouvrent

et se ferment selon le jour ou la nuit, ce

qui correspond à l’opposition jour/nuit mentionnée.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

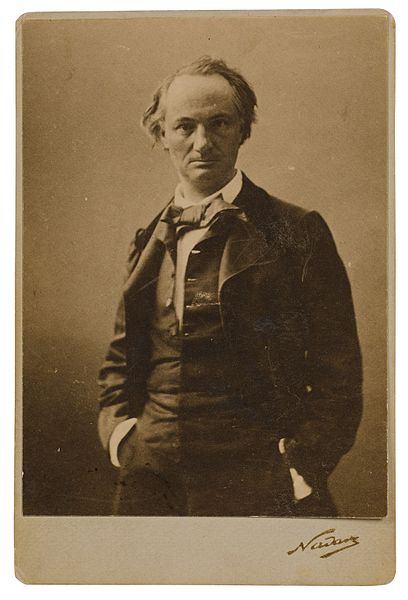

On a ici vraiment la démarche de Paul Verlaine,

quand elle réussit (ce qui est plus que très rarement le cas) :

on a la nature et les sentiments d’un côté, la concision. Il faut

également en voir la musicalité, au-delà simplement de la mélodie.

Voici le repérage des sons « é »

et « o »,

qui

respectivement est empreint de légèreté, le second étant marqué.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

Voici le repérage de la lettre « l »

ainsi que des sons « ou » et « an »,

avec pareillement une

opposition entre l’atténuation et un

son continu et marquant.

PROMENADE SENTIMENTALE

Le couchant dardait ses rayons suprêmes

Et le vent berçait les nénuphars blêmes ;

Les grands nénuphars entre les roseaux,

Tristement luisaient sur les calmes eaux.

Moi j’errais tout seul, promenant ma plaie

Au long de l’étang, parmi la saulaie

Où la brume vague évoquait un grand

Fantôme laiteux se désespérant

Et pleurant avec la voix des sarcelles

Qui se rappelaient en battant des ailes

Parmi la saulaie où j’errais tout seul

Promenant ma plaie ; et l’épais linceul

Des ténèbres vint noyer les suprêmes

Rayons du couchant dans ses ondes blêmes

Et des nénuphars, parmi les roseaux,

Des grands nénuphars sur les calmes eaux.

La dimension compactée n’est pas là, toutefois

le poème

ne consiste pas en alexandrins, mais en décasyllabes. On a

déjà le style d’expression concise, déterminée, qui passe de

l’alexandrin au pentasyllabe, ici masqué par les décasyllabes

formant même souvent une double pentasyllabe.

On ici une véritable virtuosité quant à la présentation de la nervosité. Mais le poème s’étale et il manque d’accessibilité.

=>Retour au dossier sur Paul Verlaine et la nervosité expressive