Le droit soviétique dispose d’un tribunal analysant les choses objectivement, et donc subjectivement car reconnaissant la nature dialectique de la réalité et prenant le parti des larges masses contre les réactionnaires.

Par conséquent, il façonne les lois de telle manière à correspondre à cette réalité.

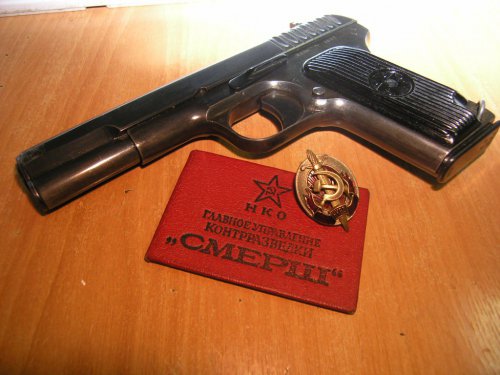

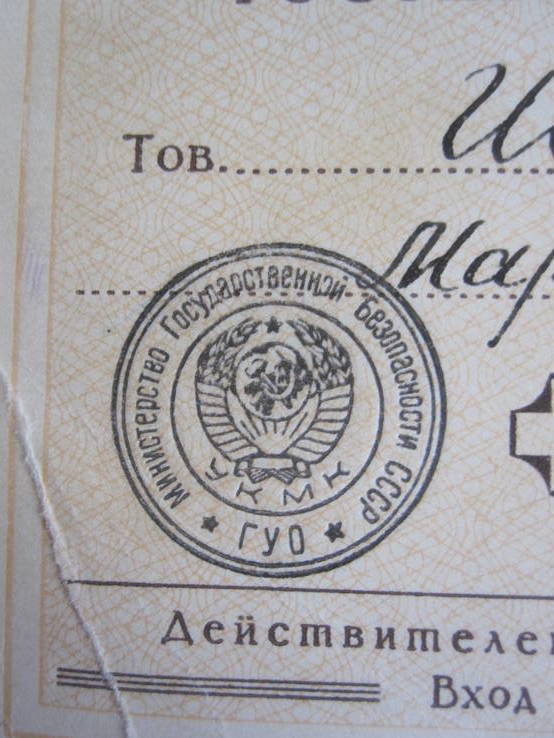

L’appareil de sécurité d’État de l’URSS se fonde ainsi, pour l’exclusion des éléments anti-sociaux à dimension contre-révolutionnaire, sur l’article 58 du code pénal.

Mis en place le 25 février 1927, corrigé notamment le 8 juin 1934, il établit les peines et formule la manière de considérer les activités contre-révolutionnaires.

Il est évident que cet article, composé de différents points, a une portée éminemment politique, faisant de l’URSS un État socialiste.

Cela a par conséquent beaucoup choqué les théoriciens bourgeois du droit, qui eux s’évertuent à masquer le caractère bourgeois de l’État dans le mode de production capitaliste.

Cela souligne bien la nature politique de l’intervention de l’appareil de sécurité d’État de l’URSS dans la société soviétique, comme défenseur du droit et applicateur subjectif du droit.

58-1

Par « contre-révolutionnaire », il faut comprendre toute action dirigée vers le renversement, la subversion, ou l’affaiblissement du pouvoir des conseils ouvriers-paysans ou de leur gouvernement ouvrier-paysan de l’URSS, de l’union et des républiques autonomes, choisi par eux (selon la Constitution de l’URSS et les constitutions des républiques de l’union), ou vers la subversion ou l’affaiblissement de la sécurité extérieure de l’URSS et les acquis fondamentaux économiques, politiques, nationaux de la révolution prolétarienne.

En considération de la solidarité internationale envers les intérêts de tous les ouvriers, les actes sont pareillement considérés comme « contre-révolutionnaires » lorsqu’ils sont dirigés contre n’importe quel autre gouvernement ouvrier, même s’il ne fait pas partie de l’URSS.

58-1a

La trahison vis-à-vis de la patrie, c’est-à-dire les actes des citoyens de l’URSS commis au détriment de la puissance militaire de l’URSS, de sa souveraineté nationale, ou de l’inviolabilité de son territoire, tels que : l’espionnage, la trahison de secrets d’État ou militaire, le passage à l’ennemi, la fuite à l’étranger, doivent être punis par :

la mesure suprême de la punition criminelle – l’exécution avec confiscation de tous les biens ou, en cas de circonstances atténuantes – d’une privation de liberté de dix ans et de la confiscation des biens.

58-1b

Ces mêmes crimes, perpétrés par le personnel militaire, sont à punir par la mesure suprême de la punition criminelle – l’exécution avec confiscation de tous les biens.

58-1c

En cas de fuite d’un militaire à l’étranger, les membres majeurs de sa famille – qui l’ont aidé de quelque manière que ce soit à fuir ou ont dissimulé le fait aux autorités – sont passibles d’une privation de liberté de 5 à 10 ans et d’une confiscation de tous leurs biens.

Les autres membres majeurs de la famille qui vivaient avec le coupable ou dépendaient matériellement de lui au moment du crime sont passibles d’une privation des droits civils et d’un exil de 5 ans dans un arrondissement éloigné de Sibérie.

58-1d

L’échec par un membre de l’armée de dénoncer des préparatifs ou la réalisation d’une trahison est punissable d’une privation de liberté de 10 ans.

58-2

L’insurrection armée ou l’incursion de bandes armées à intentions contre-révolutionnaires sur le territoire soviétique,

la prise d’un pouvoir local ou central avec de semblables intentions – en particulier celle d’arracher à l’Union une partie de son territoire, ou de briser des accords conclus par l’Union avec d’autres États – sont passibles de la suprême mesure de la défense sociale – l’exécution – ou de l’attribution de la désignation d’« ennemi du peuple » avec confiscation de tous les biens et retrait de la citoyenneté nationale et soviétique, et expulsion définitive hors des frontières de l’URSS.En cas de circonstances atténuantes : privation de liberté pour une durée de pas moins de trois années et confiscation de tout ou partie des biens.

58-3

La collusion à des fins contre-révolutionnaires avec un État étranger ou avec ses représentants individuels, et pareillement toute forme d’assistance portée à cet État ou à un État en guerre ou un État en lutte contre l’U.R.S.S au moyen d’une intervention ou d’un blocus, doit être punissable par les mesures de défense sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.

58-4

L’offre de toute sorte d’aide à la partie de la bourgeoise internationale qui, ne reconnaissant pas les droits égalitaires du système communiste remplaçant le système capitaliste, l’effort à le renverser, et pareillement pour des groupes publics et des organisations, le fait d’être sous l’influence ou directement organisée par cette bourgeoisie, dans l’objectif de mener des activités hostiles envers l’URSS, doit être puni par la privation de liberté pour une période de pas moins de trois années avec confiscation de tous les biens personnels, jusqu’à, en cas de circonstances particulièrement aggravantes, de la mesure suprême de la défense sociale – l’exécution ou la désignation comme ennemi du peuple, avec la suppression de la citoyenneté d’une république soviétique et, pareillement, de la citoyenneté de l’URSS et l’expulsion pour toujours au-delà des frontières de l’URSS, avec confiscation des biens.

58-5

L’inclinaison vers un État étranger ou tout groupe public en son sein, au moyen de rapports avec ses représentants, l’utilisation de faux papiers ou d’autres moyens, en faveur d’une déclaration de guerre, d’une intervention armée dans les affaires de l’URSS ou de toutes autres actions inamicales telles que le blocus, l’appropriation de la propriété de l’URSS ou des républiques de l’union, la rupture des relations diplomatiques, la rupture de traités conclus par l’URSS, etc. doit être punie par les mesures de défense sociale indiquées à l’article 58-2 de ce code.

58-6

L’espionnage, c’est-à-dire la transmission, l’appropriation ou la collecte à fin de transmission d’informations considérées comme secrets d’État particulièrement gardés en raison de leur nature, pour le compte d’États étrangers, d’organisations contre-révolutionnaires ou de particuliers, sont à punir d’une privation de liberté d’une durée de pas moins de 3 ans, avec confiscation de tout ou partie des biens, et dans les cas où l’espionnage a mené ou aurait pu mener des conséquences particulièrement graves pour les intérêts de l’URSS, par la mesure suprême de défense social – l’exécution ou la désignation comme ennemi des ouvriers avec privation de la

citoyenneté d’une république de l’union et, pareillement, de la

citoyenneté de l’URSS et l’expulsion pour toujours hors des

frontières de l’URSS avec confiscation des biens.La transmission, l’appropriation ou la collecte à fin de transmission d’informations économiques, ne consistant pas dans leur contenu en des secrets d’État spécialement protégés, mais en même temps pas sujettes à publication que ce soit en raison d’une interdiction légale directe, ou bien par décision de la direction du département, de l’institution ou de l’entreprise, que ce soit pour des raisons mercantiles ou gratuitement, à des organisations et des personnes mentionnées ci-dessus, doit être punie par la privation de la liberté pour une période allant jusqu’à trois années.

58-7

Le fait de saper la production d’État, les transports, le commerce, les rapports monétaires ou le système de crédit, et pareillement la coopération, accompli dans un but contre-révolutionnaire, au moyen de l’utilisation correspondante d’institutions ou d’entreprises d’État, ou l’entrave à leur activité normale, et pareillement l’utilisation d’institutions et d’entreprises d’État ou l’entrave à leurs activités, réalisés dans les intérêts de leurs anciens propriétaires ou des organisations capitalistes intéressées, doit être puni par les mesures de défense sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.

58-8

La perpétration d’actes terroristes, dirigés contre les représentants de l’autorité soviétique ou d’activistes des organisations ouvrières et paysannes révolutionnaires, et la participation à la réalisation de tels actes, même par des personnes n’appartenant pas à une organisation contre-révolutionnaire, doivent être punies par les mesures de défense

sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.58-9

La dégradation ou les dommages, commis avec une visée contre-révolutionnaire, par l’explosif, l’incendie ou tout autre moyen, contre des voies ferrées et des voies de transport, des moyens de communication publique, des canalisations, des entrepôts ou d’autres structures, ou des propriétés d’État et communautaires, doivent être punis par les mesures de défense sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.

58-10

La propagande ou l’agitation, contenant un appel au renversement, à la subversion ou à l’affaiblissement de l’autorité soviétique, ou pour la réalisation d’autres crimes contre-révolutionnaires (articles 58-2 à 58-9 du présent Code), et pareillement la distribution ou la préparation ou la conservation de littérature de cette nature, doit être punie par une privation de liberté pour une période de pas moins de six mois.

Les mêmes actions dans un contexte de troubles populaires, ou avec l’utilisation des préjugés religieux ou nationalistes des masses, ou en situation de guerre, ou dans les zones proclamées comme étant en situation de guerre, doivent être punies par les mesures de défense sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.

58-11

Tout type d’activité organisée, dirigée vers la préparation ou le fait de mener des crimes indiqués dans ce chapitre, et pareillement la participation à une organisation créée pour préparer ou accomplir l’un des crimes indiqués dans ce chapitre, doit être punie par les mesures de défense sociale

indiquées dans les articles correspondants de ce code.58-12

L’échec à dénoncer un crime contre-révolutionnaire, connu comme étant en préparation ou commis, doit être puni d’une

privation de liberté de plus de 6 mois.58-13

La participation active ou la lutte active contre la classe ouvrière et le mouvement révolutionnaire, manifestée sur la base d’une position responsable ou secrète dans le régime tsariste, ou dans les gouvernements contre-révolutionnaires de la période de guerre civile, doit être punie par les mesures de défense sociale indiquées dans l’article 58-2 de ce code.

58-14

Le sabotage contre-révolutionnaire, c’est-à-dire l’échec conscient à réaliser ses tâches définies ou l’accomplissement intentionnellement négligent de ceux-ci, avec la visée particulière d’affaiblir l’autorité du gouvernement et le fonctionnement de l’appareil d’État, doit être puni par la privation de liberté pour une période de pas moins d’une année, avec confiscation de tout ou d’une partie des biens, avec en cas de circonstances aggravantes le passage à la suprême mesure de défense sociale – l’exécution, avec la confiscation des biens.

=>Retour au sommaire du dossier sur

le droit soviétique et l’appareil de sécurité

de l’État de l’URSS socialiste