[Février 1972 -Jean-Pierre B.]

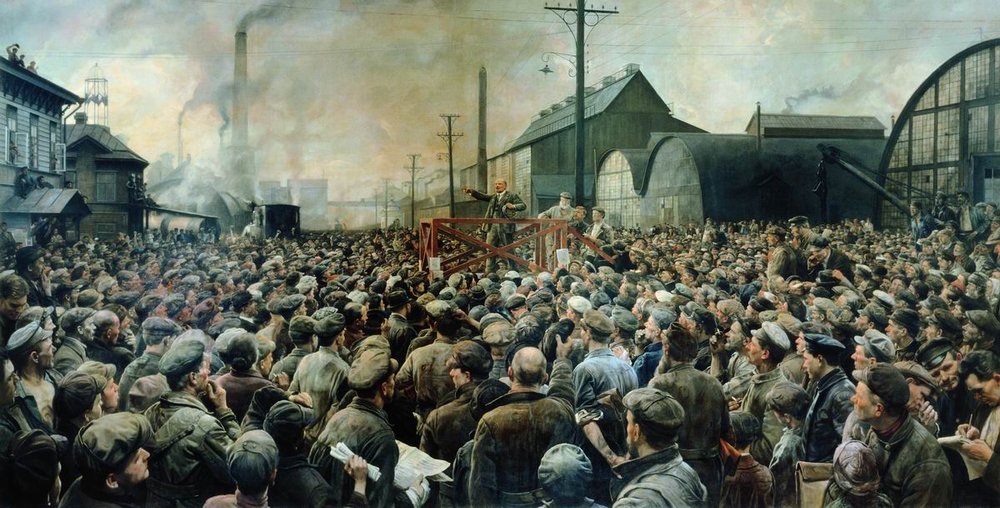

A Renault-Billancourt, les ouvriers inventent tous les jours de nouvelles formes de lutte.

Les quatre actes de contrôle ouvrier qui sont décrits et analysés montrent comment.

Comment, chaque jour, la pensée ouvrière poursuit son cheminement.

Qu’est-ce qui la fait progresser ? L’affrontement des ouvriers avec l’ennemi de classe et la pratique dans les ateliers.

Depuis 1969, la force ouvrière autonome a trouvé sa voie.

Alors que la farce électorale se voyait de plus en plus démasquée (aux dernières élections de délégués de janvier 72, c’est 30 % des ouvriers qui n’ont pas voté ou ont voté nul; les syndicats, avec en tête la C.G.T.

ont pris leur claque) la démocratie directe, au travers des luttes, pénétrait l’usine.

En novembre 71, c’est l’apparition du premier comité de chaîne, élu par des ouvriers en assemblée de chaîne.

En janvier et février 72, la force ouvrière autonome impose, face à la maîtrise fasciste et la police syndicale C.G.T. qui, à Renault, cautionne à fond le nouveau fascisme, des actes de contrôle ouvrier; ils attestent que cette force autonome se destine à exercer un véritable pouvoir ouvrier dans l’usine et qu’elle en exerce, dès maintenant, des parcelles.

– La rotation des postes de travail pour éliminer toutes les divisions.

– Le contrôle par les ouvriers des cadences.

– Le contrôle par les ouvriers des chefs; les ouvriers d’une chaîne tiennent un cahier de toutes les infractions des chefs.

– Ils en mettent un à travailler sur la chaîne.

Ces actes de contrôle sont tous issus de l’île Seguin.

L’île Seguin, c’est le coeur de Renault-Billancourt.

Le département 74, le plus important de l’usine.

Un bâtiment colossal, construit sur l’île du même nom, avec, dans sa partie centrale, cinq étages où sont réparties des chaînes de mécanique, sellerie, ponçage, peinture.

Pour l’ensemble de l’île, 14 000 ouvriers (Renault-Billancourt en compte 35 000) qui travaillent en deux équipes, du matin et du soir.

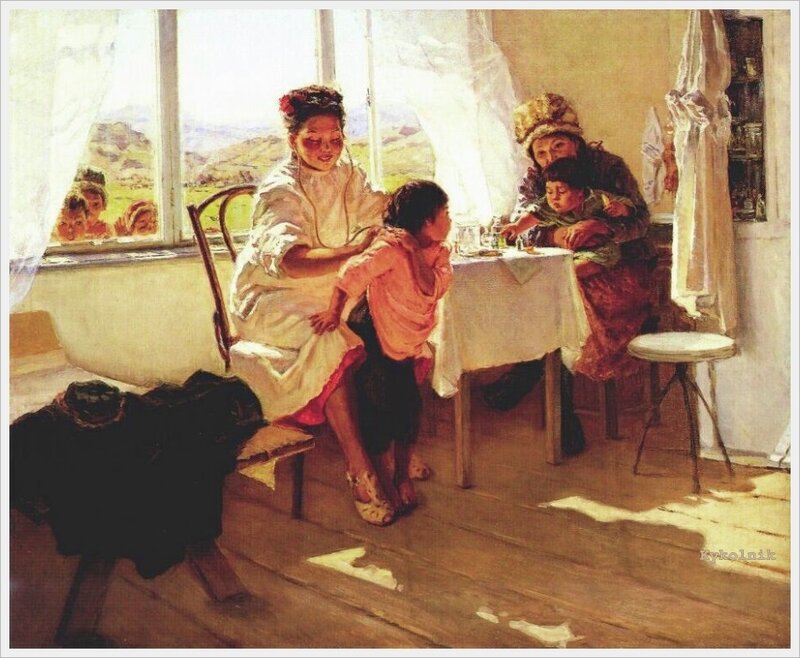

Des O.S. principalement, dont la grande majorité sont des travailleurs immigrés et de jeunes ouvriers français.

En réponse à une protestation des syndicats « contre les changements de cadence en sellerie 1er et 2ème étages de l’île », la direction de la Régie a fait savoir que « les engagements de personnel aux postes de travail peuvent aller jusqu’à 100 % ».

A 100 %, il ne reste plus la moindre miette de temps pour souffler.

Le temps de chacun des gestes qui composent une tâche a été mesuré.

A 100 %, pas un geste, durant 9 heures, qui n’appartienne aux cadences infernales.

A 100 %, pas de temps « libre » entre les gestes.

Les ouvriers sont prisonniers de la chaîne.

Si la direction de la Régie a fait établir les électrocardiogrammes et encéphalogrammes d’ouvriers en plein effort, c’est uniquement pour déterminer le seuil (et la cadence qui lui correspond) au-delà duquel la fatigue est irrécupérable, et par conséquent l’ouvrier.

En février 72, sur les chaînes de mécanique, « l’engagement » était de 97 %.

Chez Fiat, l’engagement est de 85 %; 90 % chez Citroën (Citroën, connu des ouvriers de la région parisienne pour ses méthodes fascistes).

Renault, entreprise dite nationalisée, entreprise de la « concertation sociale », est l’une des entreprises automobiles européennes où l’exploitation est la plus violente.

Sans oublier la violence de l’éclairage juste au-dessus de chaque poste de travail; le bruit.

Aux endroits les plus éprouvants des chaînes, la Direction a fait mettre des « points d’eau»… «Il n’est plus besoin de Cayenne, il y a l’île Seguin » a jeté à la figure de son chef, un ouvrier.

Quatre actes de contrôle ouvrier.

Ils sont décrits et analysés par des ouvriers du comité de lutte Renault.

Les deux premières interviews sont celles d’ouvriers emprisonnés à cette date.

Ils appartenaient, comme un autre des cinq emprisonnés, aux chaînes qui ont contrôlé.

Là encore, c’est le contrôle ouvrier qui a été visé.

« Tournons sur les postes dans les ateliers et sur les chaînes pour éliminer toutes les divisions entre nous ».

En mai 71, les syndicats ont bradé l’occupation de l’usine.

L’idée alors chez beaucoup d’ouvriers : « Si on laisse faire les syndicats, on se fait de plus en plus avoir.

Il faut s’organiser nous- mêmes.

» En novembre 71, la création, par les ouvriers d’une chaîne, du premier comité de chaîne à Renault, c’est une réponse aux questions laissées latentes après l’occupation de mai 71, et une victoire pour tous les ouvriers.

En janvier 72, c’est en comité de chaîne que les travailleurs d’une autre chaîne s’organisent, pour décider démocratiquement, et pour imposer de tourner sur les différents postes de travail.

De l’accord signé en mai 71 entre les syndicats et la direction de la Régie, il n’est resté que des sous en moins : ceux que la Direction a retenu sur les paies des mois suivants pour rattraper « les journées perdues ».

Les accords syndicalistes, c’est une chose; la colère ouvrière, une autre.

Ça se voit en novembre, au cinquième étage peinture de l’île Seguin, sur la chaîne des pistoletteurs.

(Parallèle à celle-ci, qui est côté « Meudon », il y a une autre chaîne, côté « Billancourt », où travaillent aussi une vingtaine de pistoletteurs.

Des fours où les voitures sont cuites après avoir été peintes, séparent les deux chaînes).

Sur la chaîne « Meudon », les pistoletteurs reçoivent comme chaque fois le papier annonçant la paie ; mais « la paie ça va pas ».

Depuis mai, la vie a augmenté; c’est la paie complète qu’ils veulent.

De colère, ils posent les pistolets et sans s’occuper des délégués, descendent dans le bureau de Vacher, le grand chef de l’île.

Vacher refuse de les recevoir.

Le délégué C.G.T. Nicou, du 4e étage, les a suivis; il se sait haï des ouvriers à cause de son racisme, alors il s’est fait accompagner de délégués arabes.

Les délégués entrent dans le bureau de Vacher.

Dehors les ouvriers scandent : « La paie ça va pas ».

Nicou sort pour leur dire : « C’est juste de demander 6 % d’augmentation; depuis mai la vie a augmenté de 10 %, mais Vacher ne veut rien savoir ».

De toute façon, les ouvriers demandent autre chose : la paie complète.

Vacher sort à son tour pour dire : « Enfin! C’est vous, les syndicats, qui avez signé avant les vacances l’accord sur le rattrapage ».

Tout est ouvertement ridicule.

Les délégués et Vacher sont hués par les ouvriers qui retournent dans leur atelier.

Ce jour-là, ils n’iront pas à la cantine; ils restent à casser la croûte ensemble sur la chaîne; à discuter; à jouer au foot.

Nicou a disparu.

Et quand Montagu, un grand caïd de la répression dans l’île passe, les ouvriers le suivent, le poussent à marcher plus vite et finissent par lui courir aux fesses.

Le « tilt » se produit le lendemain, quand quatre pistoletteurs (qui se sont distingués la veille) sont convoqués au bureau.

Ils y vont.

Ils répondent du tac au tac alors qu’on veut leur faire la morale.

Ils interviennent au nom de leurs camarades; laissent entendre que les chefs sont racistes.

Ils ont « pris» la parole, et c’est pour en dire plus qu’un délégué n’ose jamais le faire.

Quand ils reviennent, c’est l’heure de la pose.

Les ouvriers les attendaient, prêts à débrayer en cas de sanctions contre eux.

Ils les convoquent en assemblée pour leur dire ce qui s’est passé.

Une assemblée sans délégués, c’est illégal; les chefs rôdent autour d’eux.

Cette première assemblée, ils la tiennent dans le fond de l’atelier.

Alors les quatre racontent comment ça s’est passé; comment les ouvriers n’ont pas besoin des syndicats pour se défendre.

C’est le point de départ d’un débat qui va durer trois jours.

Trois jours de discussions, à chaque pose, sur la chaîne, en sortant du travail.

« Un exemple de ce que peut être la démocratie ».

« Durant trois jours, il y a eu lutte sans arrêt pour savoir « Comment on va faire? », « Comment ça va être? ».

On sentait qu’ils avaient décidé d’y répondre.

Des tas d’idées syndicalistes tombaient à l’eau.

Le thème c’était : bon, le délégué pourri, il ne se bat pas pour nous; il nous fait du tort; on s’organise entre nous ».

Qu’est-ce que les ouvriers ont vaincu alors? Leurs idées syndicalistes, une conception des luttes pour une autre qui, de fait, est illégaliste.

Un débat tel que « certains ouvriers en ressortent épuisés ».

Ce qui est gagné alors, c’est surtout « l’idée du comité de chaîne ».

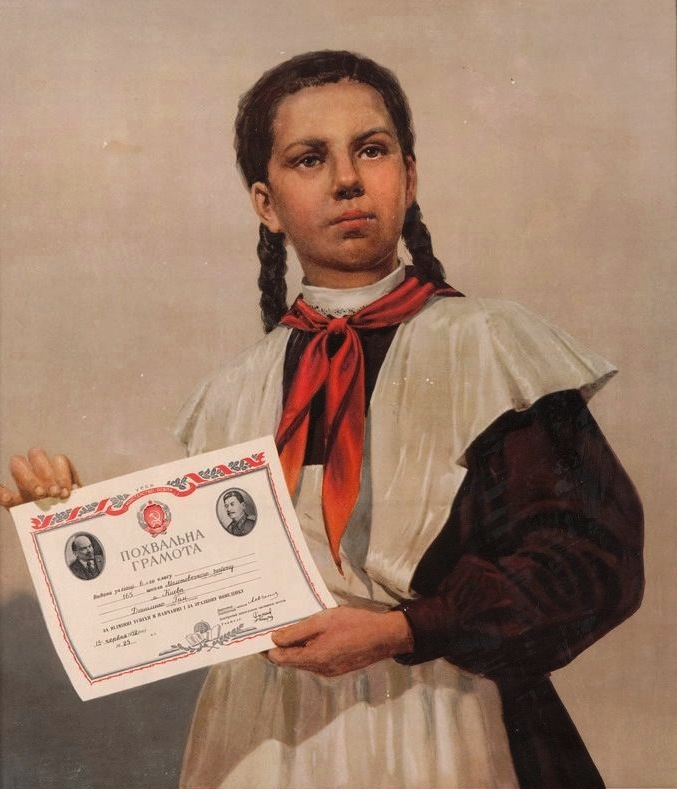

Une idée qui veut précisément dire pour les pistoletteurs : – La parole aux ouvriers.

– Pour donner la parole aux ouvriers, il faut s’organiser en assemblée de chaîne, qui regroupe l’ensemble des ouvriers, syndiqués ou non, et cette assemblée est souveraine.

On peut la convoquer à tous moments.

– Il faut élire des « représentants » des ouvriers, qui puissent parler réellement, au nom des ouvriers, au chef et à la direction.

Ces représentants directement élus forment le « comité de chaîne » – Ce doit être les plus combatifs dans la lutte.

On doit pouvoir les révoquer à tous moments et à chaque fois qu’ils font quelque chose, ils doivent en rendre compte à l’assemblée.

« Même sur le mot, il y a eu lutte.

D’abord, ils disaient « délégué ».

Après, non, n’en veut plus, c’est « responsable ».

Chacun discutait en pensant qu’il pouvait être ce « responsable.

» C’est en assemblée, le mardi, au pied des chaînes cette fois, qu’ils ont élu quatre responsables, pris parmi les plus combatifs; l’en plus de façon qu’avec eux chaque langue de la chaîne, autre que le français, soit représentée : arabe, espagnol, portugais.

Les chefs voient disparu.

Le premier comité de chaîne de Renault venait d’être créé.

» Mais les pistoletteurs de la chaîne « Meudon » ne vont pas directement l’appliquer.

La lutte n’est pas venue étayer ce premier comité de chaîne.

C’en est surtout l’idée qui alors a été gagnée.

Une idée que la C.G.T. a combattu en faisant pression sur les responsables, les menaçant ou leur proposant des postes de délégués du personnel aux élections de janvier 72.

Le comité de lutte Renault, lui, a fait circuler l’idée dans ses tracts, dans les discussions d’atelier, dans les prises de parole aux changements d’équipe.

Parce que cette idée arme les ouvriers, libère leur initiative, en janvier 72 (en pleine époque des élections de délégués) les pistoletteurs de la chaîne « Billancourt » s’en emparent; ils s’organisent en comité de chaîne et font plus : ils passent aussitôt à l’action; ils décident, contre l’avis des chefs et des délégués, de tourner chaque semaine sur les différents postes de travail.

(Sur cette chaîne, la dernière grande lutte remontait à 69.

Trois jours de grève pour passer PI.

Des intérimaires étaient venus les remplacer.

Ils n’avaient rien obtenu ou presque.

Ils en avaient été écoeurés.

Depuis, au niveau de la chaîne, pas de mouvement important).

« Depuis longtemps, chez les pistoletteurs, tu as l’idée : on devient des robots, de vraies machines.

Tu peux fermer les yeux, tu vas peindre ta bagnole.

Des vieux, ça fait des années qu’ils font le même poste.

Ils voudraient bien changer.

Ils voient aussi qu’ils sont divisés.

Un gars a deux fois à faire sur la bagnole et l’autre dix fois.

C’est clair.

Il y a des postes sur la chaîne où les gars bouffent beaucoup de peinture; d’autres où Us n’en bouffent pas.

Ils avaient depuis toujours l’idée : faut changer de poste, faut qu’on tourne.

En plus, les bonnes places – par exemple à l’arrêtage – sont réservées aux copains des chefs; à des gars que les chefs achètent plus ou moins, qui deviennent des mouchards.

Après, sur la chaîne, l’ambiance est mauvaise.

Les gars combatifs, au contraire, sont aux postes les plus durs.

Ils y restent des années.

Les chefs se basent sur les différences entre les postes pour diviser et terroriser les ouvriers.

Les gars voyaient bien qu’il fallait en terminer avec ce système-là.

Et puis, ils ont vu sur la chaîne d’à côté : les ouvriers s’étaient rassemblés et avaient décidé tout seul.

Comment s’organiser pour faire tourner ? Chez quelques gars, ça ne passait pas.

Le mouchard en bout de chaîne repérait les gars qui faisaient des coulures ou des « manques » de peinture.

C’est sous cette pression que la décision de tourner a été prise; en même temps, chacun prendrait le poste du mouchard.

Alors ils se sont réunis, en assemblée de chaîne, et ils ont élu quatre d’entre eux qui sont allés dire au chef : maintenant, on va tourner chaque semaine.

Et le lendemain, ils changeaient de postes.

Le chef les a alors convoqués deux par deux, un Arabe avec un Espagnol, etc.

Il leur a dit : « Vous n’y arriverez pas, certains postes sont plus délicats.

Je vous avertis : s’il y a des conneries de faites sur les bagnoles, je vais sanctionner et déclasser les mecs.»

Ca été bon.Les gars ont répondu : la répression, on n’en veut pas.

Puisque, comme vous le dites, il va y avoir des gars qui vont faire des coulures, et bien ce qu’il faut, c’est un temps d’adaptation.

C’est logique.

En plus sur cette chaîne, les gars font une peinture : « la laque », qui vient sur la peinture « d’apprêt ».

En « apprêt », c’est donc un travail de peinture.

Et bien, les gars veulent même aller là.

Ils pensent à changer de chaîne.

Si bien que les ouvriers qui sont « en apprêt » se retrouveront « en laque ».

Ce qui a aidé, c’est que tous les gars sont payés pareil.

Alors qu’il y a des chaînes où pas un ouvrier n’est payé pareil.

Si ces gars-là se mettent à tourner, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire : à travail égal, salaire égal.

Tandis que chez les pistoletteurs, c’est à salaire égal, travail égal.

Il faut se représenter ce que c’est comme solidarité physique.

Avant, tu avais l’égoïsme : Moi j’ai un bon poste tranquille, je ne fous presque rien; c’est éliminé puisque tous les huit jours il va changer de poste.

Comme il y a vingt postes sur la chaîne, il retrouvera son poste initial toutes les vingt semaines.

En quelque sorte, ils se sont battus parce que : « Toi, t’es mon copain, et moi je fais quatre gestes avec le pistolet pendant que toi t’en fais quatorze.»

Quand ils se sont abordés pour discuter, c’est exactement ça.

Ce qu’il a fallu que les gars combattent, discutent, pour unifier celui qui en faisait le plus avec celui qui en faisait le moins.

Pour que le gars qui ne bossait presque pas et celui qui bossait à mort fassent l’unité.

Ils ont fait un bond en avant; dans certains ateliers, il faudra eut-être des années pour qu’ils en fassent un pareil.

Eux, ils sont passés des idées syndicalistes à un sens contraire.

Des ouvriers qui font une assemblée de chaîne sans délégués, c’est illégal Des ouvriers qui élisent directement quatre responsables pour aller négocier au bureau du chef, c’est illégal.

Des ouvriers qui, d’eux-mêmes, tournent sur les postes, c’est illégal.

Tu ne peux pas savoir la réaction des chefs, de la direction, de la répression.

Quand tu as dix ou quinze ans de maison, t’as des primes, des « avantages » si on peut appeler ça comme ça… Le premier pas est dur.

Sur une chaîne, généralement, tu n’as pas un ouvrier qui soit payé pareil.

Malgré ça et malgré les divisions, il existe une solidarité, « l’esprit de chaîne ».

Tu veux allumer une cigarette, c’est le régleur qui l’allume.

Tu veux aller aux toilettes, il faut attendre le bon vouloir du remplaçant; c’est souvent un copain du chef.

Tout le monde sait bien qu’on est là, bloqués.

Là-dedans, ils sont solidaires les gars.

Jusqu’à présent, c’est sur le boulot que les ouvriers ne l’étaient pas.

Ils y en avaient qui tiraient la bulle.

D’autres qui bossaient comme des nègres toute la journée; qui sortaient le soir à quatre pattes pour prendre le métro.

Maintenant, on est tous égaux dans le boulot, on fait les mêmes postes, on est tous payés pareil.

Tu avais même la division : Moi je fais ça parce que je suis plus intelligent que l’autre.

Sur une chaîne, il y a des millions de divisions.

Un chef qui donne une combinaison blanche et à l’autre une moins blanche, ça peut mettre la discorde.

Mais là, ça les supprime.

L’atmosphère de la chaîne est changée.

Dans un acte comme ça, le chef perd son autorité.

« Tu disais que c’est impossible, nous, on montre que c’est possible.

Ferme ta gueule, tu ne sers à rien.»

La preuve ? On l’a fait.

Un chef sert à quoi dans une usine ? Il ne te montre jamais le boulot.

Il faut un temps d’adaptation ? C’est ton copain qui a bossé avant toi sur le poste qui te dira : « Tu tournes ta tête de pistolet comme ça…»

Le chef, qu’est-ce qu’il viendra dire ? Le gars lui dira : « Quoi ? Tu veux me dire quelque chose ? Tiens, prends le pistolet ».

Le chef, il ne sait pas.

Il apparaît totalement pour ce qu’il est : flic.

Le mouchard, lui, n’a pas voulu tourner.

Il reste à son poste pendant que les autres tournent.

Tout le monde se fout de lui.

Il est complètement isolé.

L’objectif : il faut l’exterminer.

T’as en plus les révisos.

Ils ne soutiennent pas ça.

Quand ils ont vu ça, ils se sont barrés aussitôt.

Nico est venu une fois : il s’est fait jeter.

Leur autorité de petit-chef, elle s’écroule en même temps que l’autorité des vrais chefs.

Les ouvriers réalisent une victoire sur deux fronts : le front révisionniste et le front réactionnaire.

« Contrôlons les cadences.»

Rien n’est moins une pure pensée que ce mot d’ordre.

Tous les ouvriers ont ça en tête.

En février, les ouvriers de la chaîne 74-66 de Billancourt contrôlent, avec un chronomètre, la cadence instantanée de la chaîne.

L’année dernière, ils effectuaient, à la montre, un contrôle horaire de la production.

En un an, ils ont progressé par paliers, toujours en se heurtant à la maîtrise, ou à la suite de débrayages.

Un sabotage arrête une chaîne, « brise les cadences ».

Mais un sabotage peut ne pas unifier la gauche des ouvriers qui sont pour, aux ouvriers qui forment politiquement le « centre ».

Le contrôle des cadences tel qu’il s’est fait dans l’atelier 74-66 de l’île a uni la « gauche » et Je « centre ».

Ensemble, ils ont pu vérifier que la cadence affichée sur la chaîne est en-dessous de la cadence réelle.

C’est que la Direction exploite, en le cachant, les ouvriers jusqu’à la corde.

Un sabotage, s’il survient après, s’explique mieux; il doit recevoir un consentement plus grand de tous les ouvriers.

« Vidée de chronométrer les cadences, c’est une idée qui vient assez rapidement aux ouvriers.

Tu vois passer les bagnoles, tu t’aperçois à un moment que tu as beaucoup plus d’efforts pour faire ton travail; tu coules… [«Couler» veut dire ne plus tenir la cadence, la voiture passe sans que le travail soit fait : «on coule».

«Dériver» : un ouvrier «dérive» quand il dépasse, pour faire son travail, les limites de son poste.]

Le boulot même que tu fais t’oblige à te demander si les chefs augmentent ou pas les cadences.

Les seuls points de repère, ce sont les numéros marqués à la craie sur tous les châssis.

Tu as un numéro d’ordre : 1, 2, 3, etc.

Le gars arrive à son poste : il note le numéro du premier châssis qu’il fait; puis il regarde en une heure combien de châssis passent.

C’est un truc que tous les ouvriers font.

Tu vas sur une chaîne, c’est crayonné partout.

Sur cent gars, t’as quinze à vingt gars qui le font systématiquement.

Les copains d’à côté regardent, ils demandent, ça fait que tout le monde est au courant et peut comparer avec la cadence officielle.

Mais le contrôle horaire n’est juste que s’il n’y a pas eu d’arrêts sur la chaîne.

Or, il y a toujours des petits arrêts; d’où tu n’arrives pas à savoir exactement combien de voitures tu fais à l’heure.

En plus, t’as le chef qui dit « Le jour où vous me prouverez que la chaîne tourne trop vite, on la baisse.

» Mais si on fait un contrôle sur une heure, c’est long; ils sont capables d’en profiter pour baisser la cadence.

A partir de ce moment-là, on a pensé chronométrer chariot par chariot; mesurer le temps qu’un chariot reste devant un poste.

C’est le chronométrage instantané; on avait retrouvé la méthode que les chefs gardent jalousement.

Déjà, en juin, on avait eu une première idée, plus compliquée.

C’était de voir si tu ne dérivais pas sur l’espace de ton poste.

En gros, t’es comme un ours en cage quand tu es sur un poste à la chaîne.

Tu vas et viens sur cinq mètres toute la journée.

Ces cinq mètres-là, on avait eu Vidée de les fixer en mettant deux coups de craie par terre et de voir si on dérivait.

L’idée c’était : on ne chronomètre pas, mais on voit comment on travaille; c’est-à-dire on va travailler sans forcer, sans rattraper et si on coule et bien on coule; c’était pas viable.

La seule méthode, c’est de mettre un seul trait de craie et chaque fois qu’un châssis passe de regarder sa montre.

L’idée, c’était : ils nous baisent, on veut savoir de combien.

On s’était aperçu qu’ils en rajoutaient par rapport au nombre officiel de voitures.

Il y avait 4, 5, 6 voitures en plus.

Sans compter les voitures marquées bis.

Par exemple 152, 152 bis.

Tous les gars qui voient passer la bagnole disent : « Ça, c’est une voiture volée; elle est complètement gratuite pour le patron.»

En juillet, on a eu une première grève.

Les gars disaient : la cadence tourne trop vite; on n’est pas Eddy Merckx.

On savait par le régleur que la cadence officielle était de 40 voitures à l’heure.

Les gars disaient : Elle tourne à 42.

On n’a pas pu trancher.

A la rentrée, en septembre, les cadences étaient affichées.

Mais ce qu’ils ont affiché, c’est le temps exprimé en centièmes et la cadence « instantanée théorique » : 36,6 voitures par heure.

Ça nous embrouillait; on croyait à l’époque que c’était la cadence réelle.

En même temps, ils avaient changé l’organisation du travail.

Tu peux tourner moins vite et avoir une cadence plus forte s’ils diminuent de beaucoup le nombre d’ouvriers et si en changeant l’organisation de ton poste, ils t’en donnent plus à faire.

Tu ne t’en rends pas compte; simplement, t’as ton effort comme étalon.

Les gars disaient : « J’y arrive pas.»

Il y a eu un scandale comme ça : un ouvrier a refusé de prendre son poste.

La constante restait la même.

Les gars disaient : « Ça tourne trop vite » et le contremaître : «Le jour où vous me prouverez que la chaîne tourne trop vite, on la baisse immédiatement.»

Alors l’idée : « Faut l’obliger à faire descendre.»

Mais on voyait bien, une voiture de plus à l’heure, ça fait 1 à 2 secondes en moins par voiture.

C’est sensible quand tu travailles mais difficile à mesurer avec une montre.

Par contre, c’est très facile au chrono.

L’idée de masse, c’était : Ils nous feintent même avec le contrôle du nombre total de la production; et le contrôle horaire, c’est insuffisant.

Alors l’idée affinée par le comité de lutte a été : Il faut faire le chronométrage instantané.

On a repris l’idée à partir d’une bagarre entre ouvriers; les gars se gênaient; ils mordaient les uns sur les autres.

A partir d’une certaine vitesse, tu te cognes la gueule.

On pourrait parfaitement exiger de ne plus se gêner dans les postes.

Tu as même des trucs aberrants.

Des gars sont obligés défaire 10 mètres avec 25 kg en main.

C’est un poste où tu t’écroules.

Un vieux au poste, c’est-à-dire un gars qui fait ça depuis 6 mois, ça se voit parce qu’il se déplace sur 4 à 5 mètres.

Le gars a trouvé des astuces pour s’économiser.

Alors, on a amené des chronos.

Déjà au moment des fortes chaleurs, l’année dernière, on avait amené des thermomètres parce que les gars disaient : On ne peut pas travailler par cette chaleur-là; la gauche des ouvriers : II faut faire quelque chose; et le centre : On ne sait pas la température.

Alors on a amené des thermomètres.

Tout le monde venait voir avant de bosser : Combien ? La maîtrise foutait de l’eau par terre; ça enlevait un degré pendant dix minutes.

Ils nous faisaient travailler dans la boue toute la journée pour ne pas mettre des ventilateurs.

A deux degrés près, on faisait grève pour en avoir.

Dans une autre partie de l’usine, au Bas-Meudon, la température était de sept degrés de plus que chez nous.

Les gars ont fait grève et ont obligé la maîtrise à casser les carreaux avec des bâtons pour avoir de l’air.

Le thermomètre, c’était simple; tu peux en avoir un chez toi; tout le monde l’a utilisé.

Avec le chrono, c’a été tout de suite une autre question.

C’était fantastique : Un chrono, c’est un chrono du patron.

Les nous faisaient, en rigolant : Ça y est, t’es un chef.

En dehors des camarades du comité de lutte, pas un gars n’a de s’en servir tant qu’on n’a pas eu fait le souk avec, vis-à-vis de la maîtrise.

A partir de ce moment-là, c’était bon : C’était effectivement un instrument au service des ouvriers.

La maîtrise a accepté, si l’on peut dire, déjouer le jeu.

Pourquoi? La différence entre Renault et Citroën est relativement simple.

A Citroën, on te dit : «T’es un chien, tu fermes ta gueule.»

Si t’es pas heureux, tu reçois un coup de matraque : Ils ont un syndicat indépendant pour ça.

A Renault, ils répondent d’abord technique.

N’importe quoi que tu poses, ils te disent : On va voir techniquement.

Nous, on ne fait pas de la répression, on fait de la technique.

Toutes les directives de Vacher sont formulées de cette manière : Par exemple, il faut vérifier les visseuses; ça veut dire : il faut foutre un avertissement à tous les mecs qui ont des pannes de visseuses.

C’est un pur masque.

On a chronométré; quand le chef d’atelier est passé, nous lui avons demandé de venir voir : il a refusé de venir sur le terrain de la chaîne.

Il craignait l’attroupement, les gueulantes.

Tous les chefs ont refusé et ils ont convoqué un des gars qui chronométrait au bureau.

Ils l’amènent sur le terrain des chefs pour lui dire : « De toute manière, on n’a pas à répondre à vos sommations; vous n’êtes pas délégué.»

Puis ils cherchent à embrouiller le gars; ils lui parlent en centièmes, se servent de leur machine à calculer.

Ils sont quand même obligés d’avouer que la cadence affichée n’est pas la cadence réelle, mais « la cadence instantanée théorique ».

Ils sont obligés de dire cyniquement : En réalité, elle tourne à 31; puis, 37,5.

Le gars répondait : C’est 38.

La maîtrise en est arrivée à avouer que dans la cadence réelle, les poses, l’absentéisme, le châssis étalon, sont rattrapés.

Le temps où le remplaçant tient notre poste quand on va pisser, aussi.

T’as comme ça des voitures qui sortent et qui représentent le temps collectif que les ouvriers ont Pris pour aller pisser.

Et même, le comble, c’est qu’on a quarante minutes pour bouffer et sur ces quarante minutes, t’as dix minutes pour aller et revenir de la cantine.

Et bien, ces dix minutes, ils les récupèrent aussi.

En réalité, ils règlent la chaîne jusqu’au niveau où tu n’as pas d’explosion.

Le contrôle des cadences devient une opération intéressante à partir du moment où ils t’ont rempli.

S’ils essayent une seconde par châssis, ça devient explosif pour n’importe quel accrochage.

On devient hargneux; on veut effectivement contrôler.

Maintenant les gars disent : Il faudra accrocher les chefs sur la chaîne, à 38 parce que « je » l’ai vérifié.

Après le souk avec la maîtrise, plusieurs gars ont pris d’autorité le chrono, et l’ont fait.»

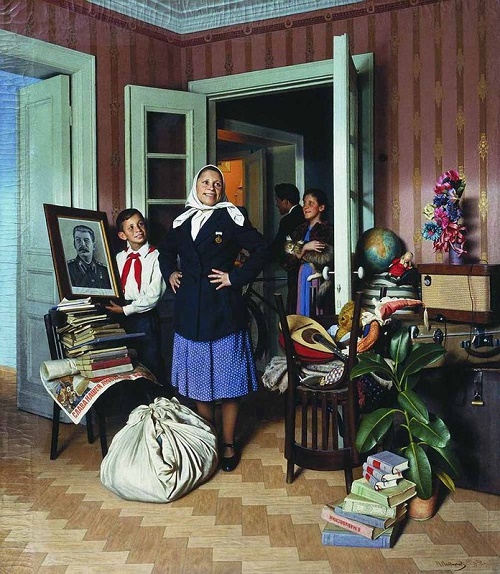

« Contrôlons les chefs »

Une chaîne comporte, dans l’ordre des tâches, des « monteurs » (les plus nombreux; ils montent les pièces), des « contrôleurs » (les moins nombreux, ils contrôlent le travail des monteurs) et des « retoucheurs » (qui, suivant les indications des contrôleurs, retouchent ou non le travail des monteurs).

Au rez-de-chaussée de l’île Seguin, chacune des deux chaînes de mécanique compte environ cent-cinquante ouvriers : des O.S.

Ils sont monteurs ou retoucheurs.

Il y a aussi les dix-huit contrôleurs, répartis sur les deux chaînes.

Français, jeunes (leur moyenne d’âge est de 23 ans), six d’entre eux sont ouvriers professionnels, les douze autres O.S.

En mai 68, la plupart n’étaient pas chez Renault.

Ceux qui y étaient n’ont pas participé à la lutte.

Par rapport au monteur et au retoucheur, un contrôleur a une place à part.

Il fait un boulot différent : il contrôle les autres ouvriers.

On lui fait croire que c’est technique, en fait il aide la maîtrise.

Jouerait-il un rôle de flic? Des contrôleurs le ressentent ainsi; et des monteurs le pensent.

Pourtant, les contrôleurs sont des ouvriers, ouvriers par la chaîne, la paie, les brimades.

Eux aussi font vivre « la pensée collective de chaîne », « l’esprit de chaîne » (cf. l’interview sur les rotations de postes).

Il n’est pas rare qu’un contrôleur préfère indiquer de la voix ce qui est à revoir au retoucheur (au lieu, comme il le doit, de l’indiquer sur un carton à cet effet), de façon à éviter de faire repérer par la maîtrise le monteur concerné.

C’est pour cette raison que des contrôleurs s’arrangent pour travailler à côté des retoucheurs.

Mais la maîtrise n’aime pas ce qui met une réelle union entre contrôleurs et monteurs.

Sur ces deux chaînes de mécanique, la coupure entre les contrôleurs et l’ensemble de la production s’est même nettement atténuée au moment des élections de délégués de janvier 72.

Tous les contrôleurs et les monteurs et retoucheurs les plus combatifs ont ensemble critiqué le système électoraliste.

A partir d’eux, la discussion a parcouru toute la chaîne.

Mais la contradiction entre la production et le contrôle devait réapparaître alors que, pour la première fois, les contrôleurs s’organisaient d’une manière autonome des syndicats.

Ils décidaient de tenir un cahier où ils portent toutes les brimades des chefs, y compris leurs fautes techniques.

Dedans, en plus, une idée se dégage : celle d’élaborer un règlement ouvrier.

(Avant déjà, les contrôleurs avaient voulu établir une sorte de « cahier de revendications » où ils diraient « tout ce qu’ils pensent ». Depuis : « on veut avoir des blouses et des espadrilles » jusqu’à : « on ne veut plus de chaînes ». Mais ce premier cahier n’avait pas vu le jour.)

Un contrôleur, membre du comité de lutte Renault : « Le cahier, c’est mon copain qui y a pensé.

C’était une idée des ouvriers de la FIAT en 69, ils avaient fait un grand cahier de revendications centrales.

Il connaît très bien le problème de la FIAT, il a des copains là-bas.

Lui comme moi, on sentait qu’il y avait beaucoup de ces idées de la FIAT dans ce qui se passait chez nous, même au ralenti.

L’idée, par exemple, que les gars avaient eu au moment des dernières élections.

Chez moi, ils sont contre les délégués désignés par les syndicats.

Ils voudraient que les élections se passent de la façon suivante : tel jour, après une discussion entre tous les ouvriers, les gars de la chaîne se réunissent en assemblée et élisent des délégués.

Ils insistent, et c’est ça qui ressemble à la FIAT, pas « un » délégué pour tout l’atelier.

A chaque secteur de chaîne les problèmes changent; ils veulent un délégué par secteur.

Syndiqué ou pas syndiqué, tout le monde peut demander à être délégué; seulement, chez certains, l’objection : un délégué qui n’est pas syndiqué, c’est embêtant parce qu’il est seul; mais ce qu’ils veulent : que les gars votent pour celui en qui ils ont le plus confiance; vote sur la chaîne, à main levée.

On vote pour un gars tant qu’il est bien; et si un jour il fait une connerie, on le remplace.

C’est l’idée depuis les élections.

Je ne pense pas qu’il y ait un rapport avec le comité de chaîne.

Ça venait aussi d’une idée qu’avait fait passer le délégué C.F.D.T. du coin qui voulait placer ses billes.

Sur la chaîne, un mec s’est présenté comme délégué C.G.T.

aux dernières élections.

C’est un parfait con.

Un mec que les gars n’apprécient pas du point de vue boulot.

Un mec qui confond un culbuteur avec un régulateur.

Tu peux regarder dans un bouquin technique, c’est vraiment très différent.

C’est un mec plus ou moins raciste, pas combatif, qu’a pas fait les grèves, qu’a pas occupé en Mai 71.

C’est un mec qui est trouillard.

Les gars disaient : Il n’est pas capable d’être délégué et pourtant tous savaient qu’il serait élu, vu comment on vote.

On vote pour une liste, une liste pour toute l’usine.

Il suffit que son syndicat le place à un certain endroit de la liste; cette liste obtient tant de voix; ça fait tant en %; on prend tant de noms sur la liste.

Donc, il serait élu alors que pas un gars de son atelier ne voterait pour lui.

(En plus que cette fois, aux élections de janvier, quand il a vu que la C.G.T.

prenait sa claque, il a d’abord cru qu’il ne serait pas élu.

Sans attendre il est allé voir la C.

F.

D.

T.

Il a même demandé un bulletin d’adhésion.

Après il a appris qu’il était élu.

Alors il a gueulé contre la C.F.D.T. : « Ils marchent avec les gauchistes »; « La C.F.D.T. elle est antigrève ».

Le mec s’appelle Guignes, les ouvriers l’appellent Guignol).

Le délégué C.F.D.T. qui voulait qu’on vote pour lui avait donné les idées de la FIAT dans un tract; d’un côté c’était Renault : voilà comment on est organisé et voilà ce qu’on a obtenu; de l’autre la FIAT.

Nous, on a continué d’en discuter.

Et pour en revenir au cahier, c’est venu surtout avec les brimades des chefs.

Par exemple, ils ont instauré un système qu’aucun règlement ne dit, apparemment; quand on a trois retards dans un mois, on a un avertissement.

Mais eux, les chefs, arrivent systématiquement en retard et ils n’ont rien-Us sont bien mal placés pour venir nous dire l’histoire du retard.

On en a discuté.

Des gars ont dit : « Comment prouver qu’ils arrivent en retard? » Le copain qui avait l’idée du cahier a dit : C’est simple, on prend une feuille et on écrit le jour, l’heure, la date, exactement, et on lui présente sous le nez après.

Et il a commencé à le faire, sur des bouts de carton, même pas un cahier.

C’est comme ça : quand un gars a une idée, il l’écrit sur un carton, et fait passer.

Après, les cartons, on les recopie sur un cahier.

D’autres trucs ont fait naître le cahier.

Souvent le chef vient, et à propos de ton attitude au boulot te fait une remarque.

Par exemple, quand tu fais plusieurs bagnoles d’avance, tu t’assois.

La chaîne tourne et tu es assis.

Le chef est venu un jour et a dit à un gars : « Vous n’avez pas le droit de vous asseoir.»

C’est devenu on veut connaître les droits que nous donne le règlement.

Mais les droitssont restreints; il y a surtout des devoirs, et les devoirs, en général on ne les accepte pas.

Après tout, c’est nous qui connaissons le mieux le travail, qui connaissons le mieux nos conditions, pourquoi ne ferait-on pas nous-mêmes une sorte de règlement.

Ça va déjà plus loin que le cahier; pour le moment c’est dans les têtes, les en discutent.

Mais le premier pas, ça a été défaire le cahier où font notés les griefs et toutes les fautes des chefs, même les fautes techniques.

Sur les dix-huit contrôleurs, les trois quarts sont l’accord.

On a aussi décidé que ce ne soit pas toujours le même qui l’ait, ce cahier.

Il circule depuis que les chefs sont à sa recherche, parce qu’on en a parlé dans un tract.

En embryon déjà, il y a dedans l’idée d’une sorte de règlement ouvrier.

Par exemple, du moment que le travail est fait, on a le droit de s’asseoir.

Il y a déjà des phrases comme ça.

« Les seuls capables de faire le boulot c’est nous », c’est l’autre idée.

Même si ce n’est pas forcément clair dans la tête des gars, ça implique effectivement que c’est nous qui devant diriger.

C’est comme ça que ça naît.

Les gars ne sont pas des maos.

Ce ne sont pas des activistes non plus.

Ce sont des ouvriers très conscients et qui ont une susceptibilité extrême à l’égard de ce qu’ils appellent la politique.

Ils ont pris vraiment à la lettre le mot d’ordre : force ouvrière autonome.

On est autonome de tout le monde; même si ça se réfère à certaines idées.

On ne veut pas d’étiquette, on prévient tout le monde, on est pas « syndicat », on est « anti-syndicat ».

On est ni anti-maos ni pro-maos.

La nuance est importante.

Dans le mouvement des contrôleurs, le seul truc qui soit tombé à l’eau et qu’il y avait au départ : C’est la liaison totale avec la production, c’est-à-dire avec les monteurs.

Pour les monteurs, on est des planqués, pourtant on a une tension nerveuse aussi grande qu’eux.

L’idée, c’était que nous, contrôleurs, on s’explique; qu’est-ce qu’on est, qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’on ne veut pas être, c’est-à-dire des flics.

Il y avait eu un tract, là-dessus, qui avait été très bien pris par tous.

On voulait tenir une réunion contrôleurs-monteurs.

Des tas de gars étaient d’accord mais beaucoup de contrôleurs, dont un gars influent parce qu’il est capable, ont été hostiles.

Leur argument : eux et nous, c’est pas pareil; nous, on a débrayé, eux, ils ne débrayent pas.

C’est un peu du mépris et de la rancune de ne pas avoir été suivis à certains débrayages.

Que chez eux se dégagent des gars comme nous, et qu’on ait des relations entre nos deux mini-organisations, d’accord Mais que nous on les aide à s’en sortir, non.

On n’a pas de leçons à donner.

Par contre, les gars sont prêts à entraîner les contrôleurs des autres étages.

Le danger dans tout ça, on est trois à le voir ce sont les idées syndicalistes qui ressortent, comme l’idée catégorielle.

L’idée catégorielle vient aussi du fait que le mouvement est impulsé par les six professionnels.

C’est eux qui ont fait la première unité des dix-huit contrôleurs.

Il y a encore trois mois, on était isolé au milieu des monteurs.

Un jour, sous l’impulsion des professionnels, on a débrayé.

Un débrayage apparemment sans queue ni tête; on n’avait pas de revendications.

Ça a permis aux gars de se connaître, de discuter et de s’apercevoir que tous avaient les mêmes problèmes et les mêmes pensées.

On a débrayés comme ça, parce qu’on en avait marre.

Ras-le-bol.

Un gars avait dit à un chef : «On débraye parce qu’on est des ouvriers. C’est une bonne habitude qu’on a perdu.»

Du début à la fin, un carton reste accroché à chaque châssis sur lequel les monteurs travaillent.

C’est sur ce carton que les contrôleurs répartis tout au long des chaînes de mécanique, sellerie, ponçage, peinture, notent leurs observations.

Les retoucheurs, placés à la suite des contrôleurs, et par conséquent eux aussi répartis tout au long, interviennent d’après les cartons.

Arrivée en fin de chaîne, si la voiture est défectueuse, le premier responsable, aux yeux des chefs, en est le contrôleur, soupçonné de ne pas avoir effectué un contrôle correct (ou de ne pas avoir joué son rôle de flic); après, le retoucheur.

Comme l’un et l’autre sont tenus d’apposer leur tampon sur les pièces contrôlées puis retouchées, ils sont donc facilement repérables.

Comme est repérable, à partir de là, le monteur.

Le 22 janvier 71, un grand mouvement sauvage a secoué toute l’île Seguin.

Plusieurs milliers d’ouvriers ont manifesté dans l’usine.

Si des voitures ont été cassées à coups de barres de fer, tous les cartons étaient arrachés des voitures (une voiture sans carton représente pour la Direction, une perte énorme, puisque la voiture doit être alors contrôlée pièce par pièce dans un atelier à part).

Il existe même, venant après les chefs-flics, la police syndicale, et les mouchards sur la chaîne, les OUTILS-FLICS.

Certains contrôleurs en ont eu entre leurs mains.

Ils permettent de contrôler le contrôleur sans qu’il le sache, en imprimant une marque parfaitement différenciée sur la pièce qu’il doit vérifier.

Par exemple, en vérifiant le serrage d’un boulon, il imprime sans le savoir une marque sur le boulon.

Chaque contrôleur doit suivre, selon le poste qu’il occupe, une gamme de vérifications.

La marque absente c’est la preuve que le contrôle n’a pas été fait.

Un contrôleur de Renault-Billancourt a été licencié de cette façon; un huissier est venu constater que la marque n’y était pas.

Ce système, cette succession de repères, de vérifications, de mouchardages, ouvrent la voie à l’arbitraire de la maîtrise.

La riposte des ouvriers existe; surtout dans une période où la critique radicale du syndicalisme les amène à se réunir sur la chaîne ou dans l’atelier, à comparer leurs idées, à collectiviser ce qu’ils pensent, à tenter de le mettre en application.

« Les chefs nous contrôlent sans rien connaître du travail; ils ne sont que des flics », « Contrôlons nous-mêmes les chefs ».

Les dix-huit contrôleurs des deux chaînes de mécanique au rez-de-chaussée de l’île ont aussi « contrôlé » leur chef direct en le mettant à travailler sur la chaîne.

Le caïd, l’homme fort, a été incapable de faire le boulot.

La hiérarchie autoritaire a été atteinte.

Après, tous les contrôleurs l’ont envoyé balader.

C’est un peu toute la chaîne qui est dans le coup; les monteurs font signe aux autres contrôleurs, situés plus loin, quand leur chef s’intéresse un peu trop à l’un des leurs.

Contrôle ouvrier? Un ouvrier du comité de lutte qui a vécu l’action répond.

« Toute la journée le chef a fait rappeler des contrôleurs sur l’esplanade; c’est l’endroit où les voitures défectueuses sont ramenées, avec une inscription sur le pare-brise.

Nos caïds vont les voir, et appellent le gars qui a fait la faute.

Le chef sait très bien qui contrôle telle ou telle pièce et en plus, sur la pièce qu’un contrôleur vérifie, il y a son tampon : un M avec un numéro derrière.

Le gars y va; il est tout seul sur l’esplanade avec en général le chef d’atelier, le contremaître, et le chef d’équipe.

Il est énervé parce que les chefs prennent leur temps pour l’engueulade.

Pendant ce temps la chaîne tourne et quand tu reviens, il faut que tu remontes toutes les voitures et les remonter avec la trouille, comme tu dois aller plus vite, d’oublier encore des défauts.

Deux des contrôleurs de la chaîne travaillent en fosse; les voitures leur passent au-dessus de la tête; ils vérifient le serrage de tous les boulons et les points de sécurité.

Ce jour-là, c’est parti de tirants de châsse.

Très techniquement, voilà comment ça se passe : en amont d’eux plus haut sur la chaîne, un monteur visse avec une clé dynamométrique les boulons des tirants de châsse.

Cette clé, en plus, marque automatiquement en rouge le boulon.

Donc, quand le contrôleur en fosse voit le boulon marqué au rouge, vu qu’en plus c’est une clé dynamométrique, à moins qu’elle se dérègle complètement, le boulon est forcément serré.

Malgré tout, le contrôleur – c’est son boulot – a une clé anglaise toute bête et il essaye de desserrer le boulon.

En principe, ça ne se desserre pas et le contrôleur marque le boulon au jaune.

Juste avant la pose de 9 h du soir, un des deux contrôleurs en fosse – ils font une voiture sur deux – est appelé Sur l’esplanade.

Le gars revient en faisant une sale gueule : Qu’est-ce qu’il y a eu ? Un tirant de châsse absolument pas serré.

Tellement pas serré que le boulon tournait à la main.

Et pourtant le boulon était marqué au rouge, par conséquent la clé dynamométrique était passée; et marqué au jaune, donc il l’avait vérifié.

Le gars soutenait que ce n’était pas possible que ça se soit passé.

Malgré tout, il avait reçu un avertissement.

Dix minutes après, le deuxième gars en fosse se fait appeler pour exactement la même chose.

A ce moment-là, la pose de 9 h arrive.

Tous les contrôleurs de la chaîne se regroupent; on était tous assis au-dessus de la fosse, en train de discuter de ça.

La chaîne allait redémarrer.

Le chef nous dit : « Et les gars, l’heure ! » A ce moment-là, spontanément, sans que personne n’ait vraiment lancé l’idée, on s’est mis autour de lui et on lui a dit : « On n’est pas d’accord, ce n’est pas possible.»

Si jamais, lui, il avait travaillé en fosse, il l’aurait très bien vu.

Seulement, il ne l’avait jamais fait.

Là-dessus, il dit : « Vous êtes des petits rigolots.

Moi aussi j’ai travaillé sur la chaîne.»

« Si c’est comme ça, on te croit; en tout cas tu l’as oublié.

Tu ne t’en souviens plus maintenant.»

La tension montait un peu.

« Puisque tu dis que tu as été à la chaîne, puisque tu dis que c’est possible, le meilleur moyen, c’est de nous le montrer : Tu descends dans la fosse et tu fais des voitures.»

Sans doute qu’on ne devait pas avoir l’air de rigoler : II descend dans la fosse.

Il a eu peur qu’on aille trouver les contrôleurs de l’autre chaîne; il a eu peur du débrayage, du bordel.

De loin en loin ça zyeutait.

Il s’est dit : Comme ça, ils vont retourner à leur travail.

Il descend dans la fosse avec les deux contrôleurs mais ce qu’il espérait ne se passe pas : Les autres ne retournent pas à leur boulot, ils restent au-dessus de la fosse.

Évidemment, les retoucheurs et les monteurs rigolaient parce qu’un chef dans la fosse, c’est très rare.

Certains sont venus au-dessus avec les contrôleurs.

Les gars lançaient : « Allez vas-y, plus vite.»

C’était sérieux, mais ils disaient ça sur un ton rigolard pour ne vas se faire trop sanctionner.

Alors le chef essaye; il fait une voiture, puis il fait mine de ressortir de la fosse, mais les gars restent autour.

Il fait une deuxième voiture : même cinéma.

Les gars restent, les bras croisés.

De fait, ils l’empêchaient de sortir de la fosse.

Il fait une troisième voiture qu’il coule à moitié, la coulure grave : Quand le capot est encagé en dehors de la fosse.

Il coulait parce qu’il en avait marre et parce que c’est assez dur à avoir ces tirants de châsse.

On le voyait peiner physiquement.

A ce moment, il déclare : « Effectivement, c’est impossible qu’un boulon marqué au rouge et marqué au jaune soit desserré.»

Ce qui veut dire, vous avez fait votre travail, donc il y a quelque chose de louche là-dessous, donc vous n’êtes pas en tort : « Je vais prévenir que ce n’est pas possible.»

Le lendemain, un contrôleur sur l’autre chaîne, a fait le même coup.

C’est le professionnel en bout de chaîne; normalement il doit être là pour jouer le rôle de flic et d’allié des chefs; en fait, c’est un gars très bien, il ne le joue pas du tout.

Lui, il apprécie si mécaniquement la voiture est en bon état; si d’aspect elle l’est aussi, c’est ce qu’on appelle les affleurages, si le capot n’est pas trop haut par rapport aux ailes… Le lendemain donc, le chef vient trouver un des contrôleurs et il lui demande quelle est la tolérance pour les capots.

Une pièce n’est jamais bonne à 100 %; u y a une tolérance de tant de mm en moins ou en plus.

Le contrôleur ne pense pas à mal, il lui donne la tolérance.

Fort de ce truc, le chef va trouver le contrôleur sur l’autre chaîne et l’accuse de faire mal son travail.

Ce qu’a fait le gars, il a d’abord envoyé balader le chef; et puis il a parlé avec les deux autres professionnels qui sont avant lui et Qui ont dit : « Il n’y a qu’à lui faire le même coup qu’hier.»

Alors le gars, un peu désarmé, tout seul, a eu le culot de dire au chef : « Si tu dis que je fais mal mon travail, c’est que je ne sais pas contrôler.

Si je ne sais pas contrôler, je demande à apprendre. »

Le chef lui montre sur une voiture et va pour se barrer; le contrôleur le retient par la manche : «Ça ne marche pas.

Toi, tu l’as montré sur une voiture; tu n’es pas soumis à la cadence.

Il est 10 h moins le quart, tu vas me remplacer jusqu’à 11 h; moi je reste là à te regarder.»

Le chef voyait que les gars, sans être directement autour de lui ce coup-là, regardaient, commençaient à rigoler; il est resté à la chaîne jusqu’à 10 h et demie.

Il a fait toutes les voitures.

Évidemment, ça n’a pas loupé; il coulait monstrueusement sur plusieurs mètres; il faisait des fautes.

Alors le contrôleur s’est mis de mèche avec des retoucheurs et des essayeurs qui ont engueulé le chef : « Et ça, c’est pas fait… C’est le bordel ici.»

Petit à petit, de plus en plus affolé, il a même fini par faire des conneries sur le fait précis qu’il reprochait au gars.

A 10 h et demie, il a pu se barrer parce qu’un renfort est venu; le chef d’atelier et le contremaître.

Total, il n’y a pas eu de sanction et depuis ce jour-là, on a eu la paix à 95 %.

– A partir de cet exemple, est-ce qu’il est juste de dire : contrôle ouvrier? Ou est-ce prématuré? Défait, il y en a un.

Il y a un bout qui montre l’oreille.

S’il l’était à 100 %, on serait libérés.

Il y a un bout qui le montre sérieusement parce que ça entraîne des tas d’autres trucs.

Ça entraîne déjà une attitude générale vis-à-vis du chef.

Avant, quand un gars se faisait engueuler, à part le gars nerveux qui répond, en général les types, soit s’écrasaient complètement et avaient peur; soit s’écrasaient formellement : «D’accord, oui chef», et puis par derrière lui montraient le poing et ne tenaient pas compte de ce qu’il venait de dire.

Mais de toute façon, l’autorité du chef était là.

Même le gars qui par derrière n’en tenait plus compte, il avait quand même dit « oui-oui ».

En fait, c’est ce qui compte pour le chef.

Maintenant, on peut dire que sur les 18 contrôleurs des deux chaînes, il y en a 16 qui l’envoient balader carrément.

Et balader sur le thème : « Si tu n’es pas content, tu n’as qu’à le faire.»

Maintenant, comment les gars ont reçu le truc quand on leur parle de contrôle ouvrier ?

Chez moi, c’est un peu spécial, tous les contrôleurs sont français, avec un tiers de professionnels.

Les gars sont dégoûtés depuis longtemps par ce qu’ils appellent « Ie politique ».

C’est un truc spécialisé.

Ça ne vient pas d’eux.

Ils n’ont pas prise dessus; ils se font toujours rouler.

Ils en ont marre des partis et des syndicats; ils n’aiment pas du tout ce qui peut rappeler la politique.

Entre eux, discuter, c’est discuter de foot, de boxe, de moto et de ce qu’ils font sur la chaîne.

C’est exactement dans la même lignée.

D’un côté la politique, de l’autre la vie.

Aussi bien leur dignité sur la chaîne que le foot, pour eux c’est la vie.

Ils ne feulent pas se laisser marcher sur les pieds.

Alors, contrôle ouvrier, ça sent la politique.

Ça n’est pas qu’ils soient contre, ça les hérisse un peu, ça les gêne en tout cas.

Entre eux, ils ne disent pas « contrôle ouvrier », ils disent : « dignité »; on doit nous respecter.

De toute façon, on ne veut pas être commandés par des incapables.

A la limite, ils accepteraient d’être commandés par un gars capable.

Quoique maintenant, ils commencent à dire : « Un chef capable… »

Avant, là où on est, le mot chef-flic, ça n’existait pas.

C’était chef-salaud, chef-emmerdeur.

Maintenant, c’est net : chef-flic, les gars le reprennent.

En ce moment, la grande presse : « Le Monde », « L’Express », « le Nouvel Observateur » parlent des O.S.

Le C.N.P.F. leur consacre des « documents officieux », la C.G.T.

un congrès et Dreyfus une expérience : « Au Mans, six O.S. expérimentent une formule d’humanisation du travail » («France-Soir»).

Au Mans, si les ouvriers changent de postes, d’un poste à l’autre le travail change peu.

Au Mans, la hiérarchie capitaliste n’est pas brisée en des points.

La hiérarchie capitaliste dans l’usine, c’est tout un système d’organisation du travail; c’est les ouvriers divisés entre eux, tenus prisonniers de la chaîne, des cadences; c’est des chefs-flics dans leurs dos; des mouchards sur la chaîne; un système d’arbitraire où le nouveau fascisme trouve sa voie.

Sur une chaîne, même les divisions techniques, y compris les plus petites, créent des divisions entre les ouvriers.

De fait, la division du travail est toujours politique.

Par exemple, sur une chaîne de mécanique de l’île Seguin, un ouvrier taraude un trou (c’est pratiquer un pas de vis).

Un second, plus loin, y visse un taulon.

Un troisième (un retoucheur) peut être amené à intervenir si les deux premières tâches n’ont pas été faites.

Ce qui s’est duit.

Le premier ouvrier n’avait pas le temps matériel d’effectuer le taraudage; le suivant ne plaçait donc plus le boulon et le retoucheur devait intervenir systématiquement.

Il a fini par s’engueuler avec l’ouvrier du milieu (qui n’y était pour rien) et celui-ci s’est retourné vers le premier pour lui expliquer de tarauder le trou.

Alors que l’ouvrier du centre peut très bien tarauder le trou, visser le boulon et de fait, alors, il n’y a pas lieu que le retoucheur intervienne.

Avec l’expérience des pistoletteurs, la chaîne, lieu de division, devient un lieu d’unité.

Cette unité de classe, les ouvriers l’ont gagnée en combattant la hiérarchie capitaliste et les divisions que cette hiérarchie a mises en place.

« L’Humanité » (très tardivement, comme par hasard au moment où toutes les polices voulaient occuper la Régie) a parlé de la rotation de postes des pistoletteurs de l’île Seguin : « Une expérience semblable à celle en cours au Mans se déroule au cinquième étage du département 74 de l’île : les ouvriers « tournent » sur les divers postes de la chaîne » (L’Humanité du 7 mars) « L’Humanité », comme les technocrates du C.N.P.F., essaye de désamorcer tout ce qu’a de radical la rotation de postes dans l’île Seguin.

« Le Monde » à propos des O.S., notait dans son numéro des 6-7 février : « Heureuse coïncidence ? La plupart des réformes que la C.G.T.

réclame se retrouvent, sous une présentation et avec un vocabulaire différents, dans le document « officieux du C.N.P.F.».

Que veut le C.N.P.F.?

« L’enrichissement des tâches ».

Il s’agit de confier aux O.S. plusieurs opérations de telle sorte qu’ils interviennent aux trois niveaux : de la production, de la fabrication, et du contrôle.

Un rapport du C.N.P.F. nous dit : que les travailleurs devront eux-même « identifier les problèmes, discuter les solutions possibles et parvenir ensuite à des décisions communes.

Les rapports ne seraient plus de supérieurs à subordonnées ».

« L’enrichissement des tâches » part d’une idée juste : atténuer la robotisation des O.S.

Mais mise en pratique, l’idée se transforme.

On découvre qu’elle sert l’autorité patronale.

La pratique des O.S. de l’île Seguin nous l’apprend : c’est en combattant concrètement la hiérarchie capitaliste que « l’esprit de chaîne » a changé, que l’unité des ouvriers s’est transformée.

L’idéologie collectiviste s’est libérée en combattant sur la chaîne l’égoïsme petit-bourgeois sécrété par la hiérarchie capitaliste.

Les formules « d’enrichissement des tâches » visent à supprimer ces acquis prodigieux en prônant la collaboration de classe, et finalement, le respect de l’ordre patronal.

D’ailleurs, ça n’est pas par hasard si le programme de lutte des O S de Billancourt ne réclame pas l’enrichissement des tâches.

Et pour cause : la pratique des O.S.

dans les ateliers a dégagé tout autre chose.

Les axes de ce programme, ce sont les actes de contrôle ouvrier, la création de nouveaux comités de chaîne et d’atelier, l’unité des ouvriers.

Les revendications sur les salaires en sont transformées : « On veut tourner sur les postes et on veut l’alignement des paies sur la cotation du poste le plus élevé ».

Ce qui fait plus de 150 000 AF.

Les O.S. n’attendent rien qui vienne de la hiérarchie capitaliste.

D’autant qu’à travers ces quatre actes de contrôle on voit le pouvoir ouvrier montrer le bout de l’oreille; un pouvoir qui, dès maintenant, se destine à détruire la hiérarchie capitaliste.

« L’enrichissement des tâches » et les autres thèses du même ordre : un vocabulaire technique et humaniste au service du pouvoir patronal.

Un masque technique et humaniste au moment précis où le nouveau fascisme veut s’implanter dans les usines.

Quatre actes de contrôle qui ont uni la gauche des ouvriers, aux ouvriers qui forment politiquement le centre.

C’est qu’un mûrissement de la pensée ouvrière a précédé chacun de ces actes; un cheminement continu mais heurté a mené jusqu’à eux.

Ils attestent que le contrôle de l’organisation du travail par les ouvriers de Renault a commencé.

=>Retour au dossier sur la Gauche Prolétarienne