Aux côtés de François Hotman comme grande figure monarchomaque, on trouve Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), grand érudit protestant maîtrisant parfaitement le latin, mais également le grec, l’hébreu, l’allemand, ayant des connaissances larges en néerlandais, en anglais, ainsi qu’en italien.

Il sera ainsi un proche conseiller de Henri de Navarre, avant que celui-ci ne devienne Henri IV, cherchant à propulser celui-ci comme roi protestant maintenant une tolérance vaste pour les deux religions chrétiennes.

La trahison de Henri IV l’amènera à gérer la situation inverse avec la négociation de l’Édit de Nantes, lui-même étant mis de côté par la suite, alors que s’intensifiait la vague monarchique anti-protestante.

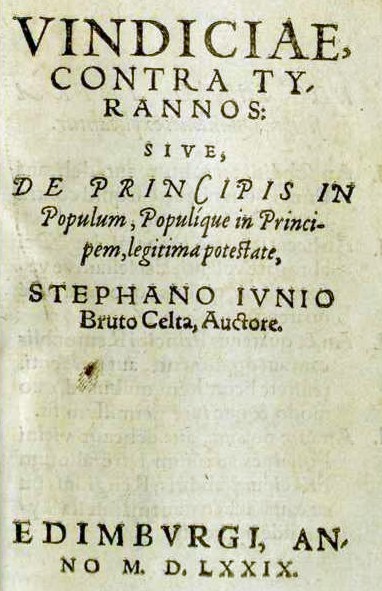

Sa position de gouverneur de Saumur et son grand prestige auprès des protestants n’aboutiront, de ce fait, à rien de concret et on comprend avec cet arrière-plan la dimension « raisonnable » de ses Vindiciae contra tyrannos, sive de Principis in populum populique in Principem legitima potestate.

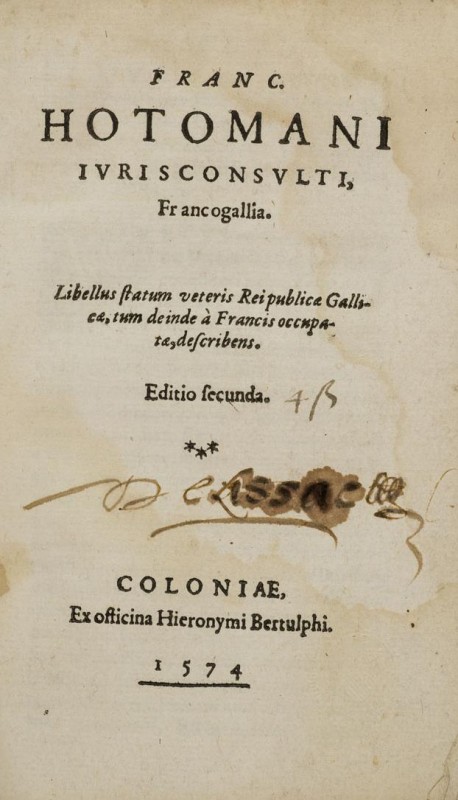

Il s’agit, non pas d’un appel à la révolte, mais davantage la mise en avant d’un esprit de résistance : là où François Hotman pose le cadre de manière véhémente, avec une question historique en arrière-plan (celle de la Gaule franque), Philippe Duplessis-Mornay pose le problème comme une question de style. Son Vindiciae contra tyrannos dresse un large panorama de la notion de royauté dans ce qui est l’ancien testament pour les chrétiens, soulignant la nécessité pour le roi de suivre l’approche des rois du passé qui se sont bien comportés.

Toute sa considération à ce sujet peut être résumée par cette citation.

« Le prince n’est que ministre et exécuteur de la loi et ne peut dégainer l’épée sinon contre ceux que la loi condamne à être frappés.

S’il fait autrement, il n’est plus Roi, mais tyran, il n’est plus juge, ains brigand. »

Le caractère vain des espoirs protestants est difficile à comprendre, de nos jours.

Mais il leur semblait à l’époque qu’il existait un moyen de parvenir à une sorte de compromis.

Même Catherine de Médicis avait espéré, par l’intermédiaire du colloque de Poissy, qui s’est tenu à la fin de l’année 1561, unifier catholiques et protestants autour d’un dénominateur commun suffisamment fort pour donner naissance à une Église gallicane.

C’est Michel de L’Hospital (1506-1573) qui fut chargé de théoriser ce processus de « sortie par en haut » des guerres de religion : il fallait utiliser les protestants pour prendre de l’indépendance par rapport au Vatican, tout en profitant de l’Église catholique pour renforcer le cadre royal.

peinture du 16e siècle.

Catherine de Médicis avait tenter de mettre en place un luthérianisme à la française, sauf que le calvinisme était bien plus poussé historiquement que le luthérianisme ; aux congrès, les 40 représentants catholiques ne purent, pour leur quasi-totalité, nullement s’entendre avec des protestants guidés par Théodore de Bèze et rejetant catégoriquement le culte des images, les initiatives superstitieuses comme les processions ou celle attribuant une présence réelle du Christ dans le vin et le pain.

Il est intéressant de voir que la tentative de trouver un compromis se focalisa notamment sur la double communion, qui avait été l’objectif du hussitisme, mais tout cela arrivait bien après que le protestantisme ait quitté sa base hussite et se soit profondément développé.

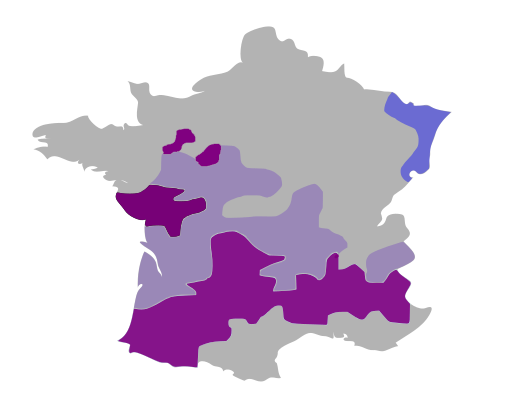

Ainsi, après l’échec du colloque, il y eut l’édit de janvier 1562 permettant aux protestants de se rassembler hors des villes, mais dès le 1er mars 1562 il y eut le terrible massacre de Wassy.

Il était clair que, puisque Catherine de Médicis n’avait pas pu utiliser les protestants comme elle l’entendait, alors leur extermination était programmée.

Ce fut très clairement l’avis des protestants alors : dès 1562 la révolte contre la tyrannie s’exprime, prenant un tour d’une grande agressivité après la Saint-Barthélemy de 1572.

C’est là le sens profond de la littérature monarchomaque, accusant Catherine de Médicis et le pouvoir royal de prendre un tournant autoritaire et arbitraire digne de l’Empire ottoman.

Il est donc important de saisir que la Saint-Barthélemy est tout à fait imputable à Catherine de Médicis.

Non seulement ce sont ses conseillers italiens qui ont organisé ce massacre de l’élite protestante à Paris, mais c’est dans la droite ligne de l’échec du colloque de Poissy.

Ce qui explique donc l’émergence de la littérature monarchomaque, c’est la dimension subite de la Saint-Barthélémy, semblant être en contradiction avec l’esprit ayant prévalu jusque-là dans l’État.

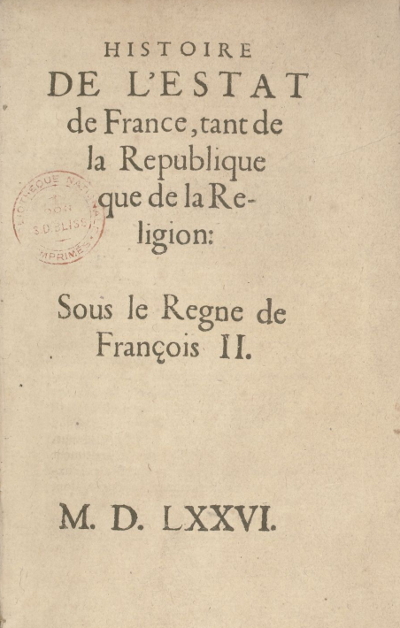

Voici des textes qui furent publiés dans la foulée de la Gaule franque, témoignant de la richesse de la littérature monarchomaque :

– la France-Turquie, c’est-à-dire conseils et moyens tenus par les ennemis de la couronne de France, pour réduire le royaume en tel état que la tyrannie turquesque ;

– Traité du droit des magistrats sur leurs sujets, publié par ceux de Magdebourg, l’an MDL, et maintenant revu et augmenté de plusieurs raisons et exemples ;

– les Apophtegmes et discours notables recueillis de divers authurs contre la tyrannie et les tyrans ;

– le Discours des jugements de Dieu contre les tyrans recueilli des histoires sacrées et profanes et nouvellement mis en lumière ;

– le Politique, dialogue traitant de la puissance, autorité et du devoir des princes, des divers gouvernements, jusques où l’on doit supporter la tyrannie, si, en une oppression extrême, il est loisible aux sujets de prendre les armes pour de fendre leur vie et liberté ; quand,comment, par qui, et par quel moyen cela se doit et peut faire ;

– le Discours politique des diverses puissances établies de Dieu au monde, du gouvernement légitime d’icelles et du devoir de ceux qui y sont assujettis ;

– Le Reveille-Matin des François et de leurs voisins composé par Eusèbe Philadelphe cosmopolite ;

– la Réponse à la question à savoir s’il est loisible au peuple et à la noblesse de résister par armes à la félonie et cruauté d’un seigneur souverain ;

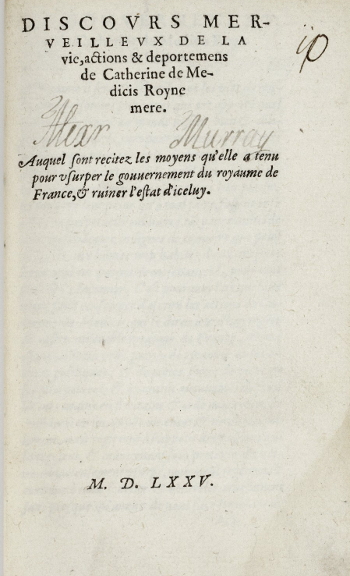

– le Discours merveilleux de la vie, actions et deportemens de Catherine de Médicis, Royne mere.

Ce dernier ouvrage, par exemple, retraçant la biographie de Catherine de Médicis de 1572 à 1574, fut publié en 1575, réédité deux autres fois la même année, avec ensuite des traductions en latin, en anglais et en allemand.

L’année suivante connut même une Seconde edition plus correcte, mieux disposée que la première, et augmentée de quelques particularitez.

Catherine de Médicis a alors sa légende noire : simple roturière mariée au frère du futur roi, elle empoisonne ce dernier comme elle a empoisonné la reine de Navarre, dirigeante protestante, tout cela afin de s’approprier le pouvoir de manière machiavélique, au nom de ses enfants.

Dans le Discours merveilleux, on lit ainsi qu’elle a comme objectif de procéder à la liquidation de la noblesse historique, pour placer ses gens à elle.

Elle a besoin de la guerre civile pour mettre en place un régime totalement nouveau.

Il est ainsi dit :

« Ceste-cy [c’est-à-dire Catherine de Médicis] pour gouverner avec son Gondi, craignant que les grands de ce Royaume n’opposassent à cest excessif avancement, qui n’est fondé que sur la passion démesurée d’une femme, allume une guerre civile en ce Royaume, met les frères et voisins les uns contre les autres, et tant fait, qu’en peu de temps, elle se défait du Roy de Navarre premier Prince du sang, majeur d’ans, d’Anne de Mommorenci Connestable, du duc de Guise grand maître, tous Pairs de France, du Marechal de S. André et infinis autres seigneurs, qui par poison, et qui par guerre, tant que ce petit belistre demeure tout seul au près d’elle à faire tout ce qui lui plaît (…).

Pénétrons le pernicieux conseil de ceste femme, et voyons si elle tend à l’extermination des Huguenots seulement, ou de tous les grans de ce Royaume sans égard de religion. »

De manière intéressante, le Discours merveilleux défend même les Guise, arguant que son rôle a été mis en scène justement par Catherine de Médicis dans un plan machiavélique.

La notion de tyrannie, à ce moment-là, vise directement la tentative de former un régime au-delà de son cours historique.

Le Discours merveilleux aborde un aspect allant bien plus loin que la question de la guerre des religions et d’ailleurs cet ouvrage fait également partie des Mémoires de l’estat de France sous Charles neufiesme, terminant le troisième et dernier tome, avant un appel à la paix.

Il est aussi souvent attribué à une grande figure humaniste, le protestant Henri Estienne (1528-1598), qui était le principal ennemi de la reprise de mots et d’expressions venant de l’italien dans la langue française, publiant notamment en 1578 l’œuvre intitulée Deux dialogues du nouveau français italianizé, et autrement desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps. De plusieurs nouveautez qui ont accompagné ceste nouveauté de langage. De quelques courtisianismes modernes et de quelques singularitez courtisianesques.

A ce titre, le roi Henri III l’enjoignit à écrire une Précellence du langange françois.