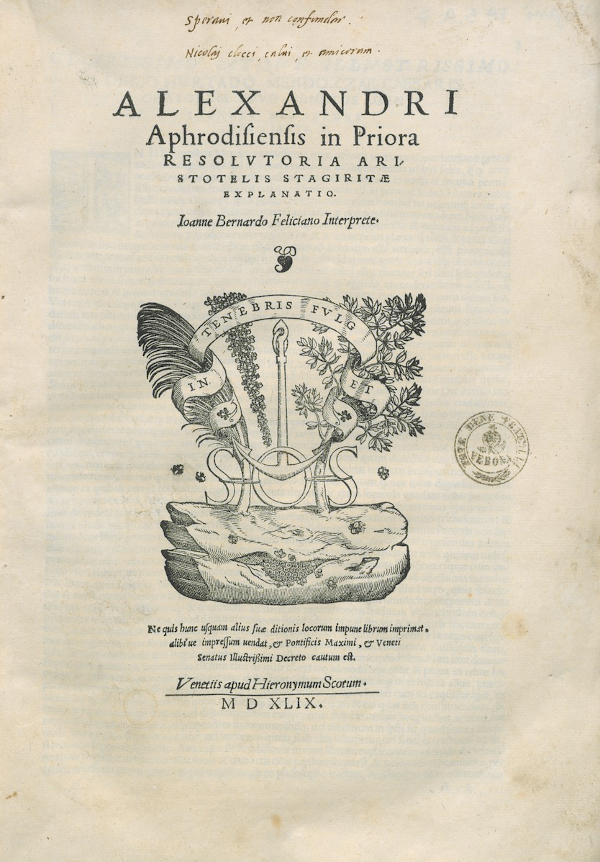

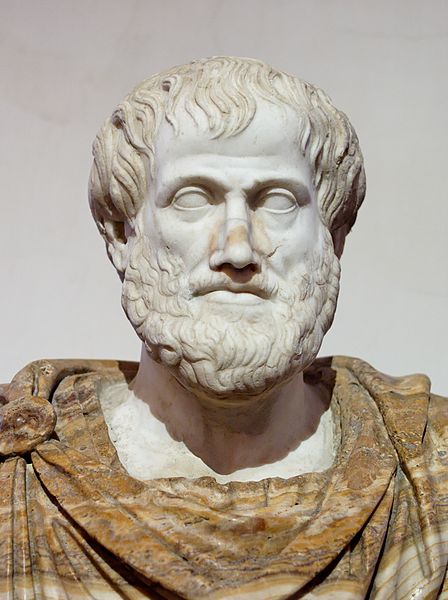

Alexandre d’Aphrodise est un matérialiste ; il affirme que la Nature, d’une richesse incroyable, façonne le monde.

Se tourner vers la Nature pour la comprendre est la meilleure chose à faire : en reflétant dans son esprit les concepts des réalités matérielles, on obtient le vrai bonheur contemplatif.

Il va de soi que les commentateurs bourgeois ont été dans l’impossibilité de comprendre toute cette démarche d’Alexandre d’Aphrodise, et même d’Aristote.

Ils ont été incapables d’en saisir la charge matérialiste, car seul le matérialisme dialectique permet de comprendre qui est un de ses lointains ancêtres.

Les commentateurs bourgeois ont cherché à comprendre l’intellect agent comme une sorte de forme immatérielle flottante, ne comprenant pas que c’est simplement l’ordre du monde qu’on peut rationaliser intellectuellement en tournant son esprit vers lui et non plus vers une simple immédiateté comme le font les animaux.

On ne peut pas, chez Aristote, faire des abstractions virtuelles – les abstractions sont issues de la réalité elle-même et le matérialisme dialectique montre bien comment le monde est lui-même dialectique, donc les raisonnements également, retombant sur la réalité dialectique, et inversement.

Tout se reflète et l’esprit humain n’est qu’un lieu de passage, un reflet de la matière, celle de la personne ayant cet esprit, celle de la réalité elle-même.

La démarche d’Alexandre d’Aphrodise aboutit ainsi de manière cohérente à un panthéisme, comme chez Aristote et comme chez Spinoza ; ayant par contre réfuté la Nature, les commentateurs bourgeois ne peuvent pas saisir la substance de leur approche concernant la « pensée ».

« Penser », pour un être humain, c’est penser le monde par le monde, avec le monde ; dans les commentaires sur les Premiers analytiques attribués à Alexandre d’Aphrodise, on lit ainsi :

« Théoriser est le plus grand des biens humains. »

L’être humain est, chez Aristote et Alexandre d’Aphrodise (et Spinoza), un être tourné vers la contemplation théorique.

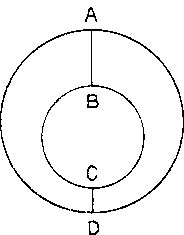

Il est capable de recevoir, par un esprit récepteur, l’ordre du monde.

Si l’être humain avait un esprit plein, il ne pourrait rien intégrer ; s’il avait un esprit partiellement plein, il ne pourrait pas assumer les vérités telles quelles mais seulement ces vérités associées à ce qu’il y a déjà dans son esprit.

Si l’esprit humain avait sa propre « composition » pour ainsi dire, il ne pourrait pas intégrer la composition qu’est la réalité.

Alexandre d’Aphrodise en déduit fort logiquement qu’il n’y a rien à la base, à part le mélange matériel permettant à l’esprit d’exister, et l’intellect agent vient imprimer ses concepts sur cet intellect matériel.

L’être humain a alors un esprit mis en branle et est en mesure de disposer de la satisfaction d’un regard théorique contemplatif.

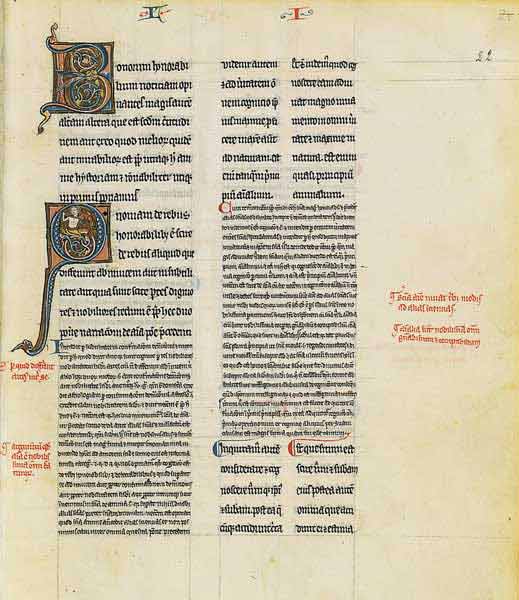

Il faut bien souligner cet aspect essentiel d’un esprit qui est à l’origine comme une tablette d’argile, ou plus exactement portant la potentialité de se transformer en tablette d’argile avec quelque chose s’écrivant dessus. L’intellect matériel est un simple récepteur, il n’a pas de nature propre.

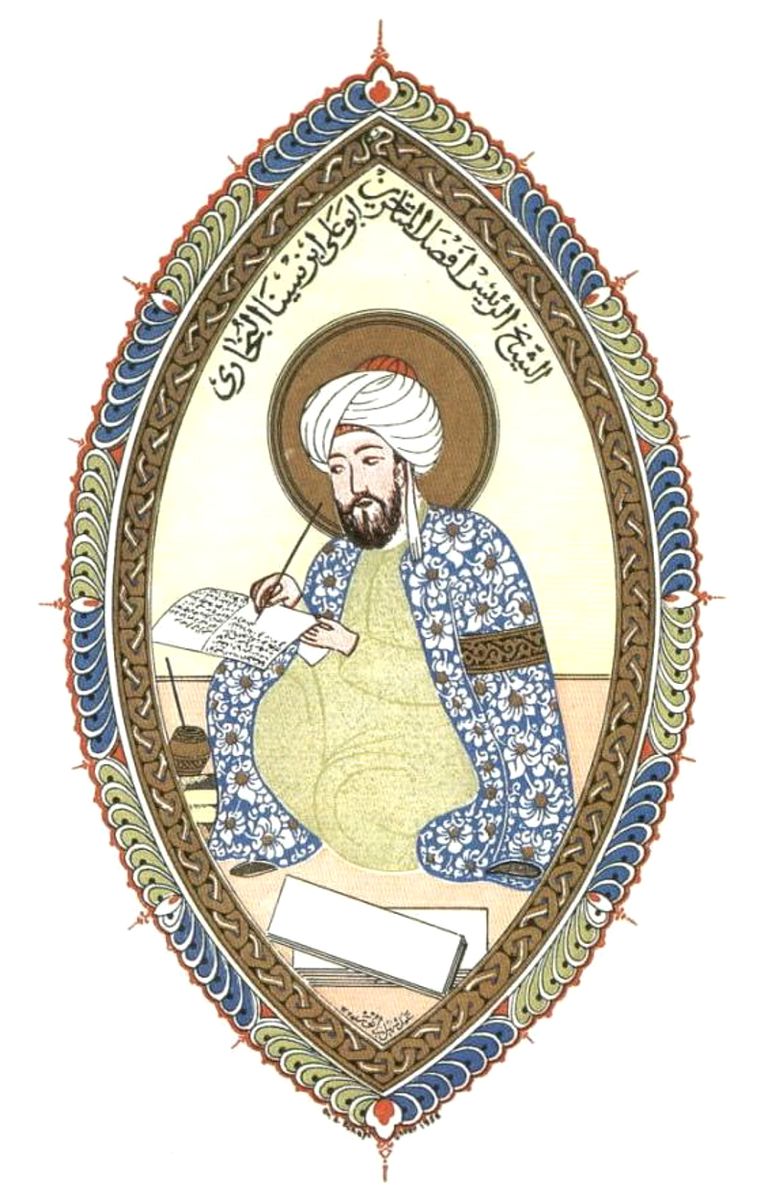

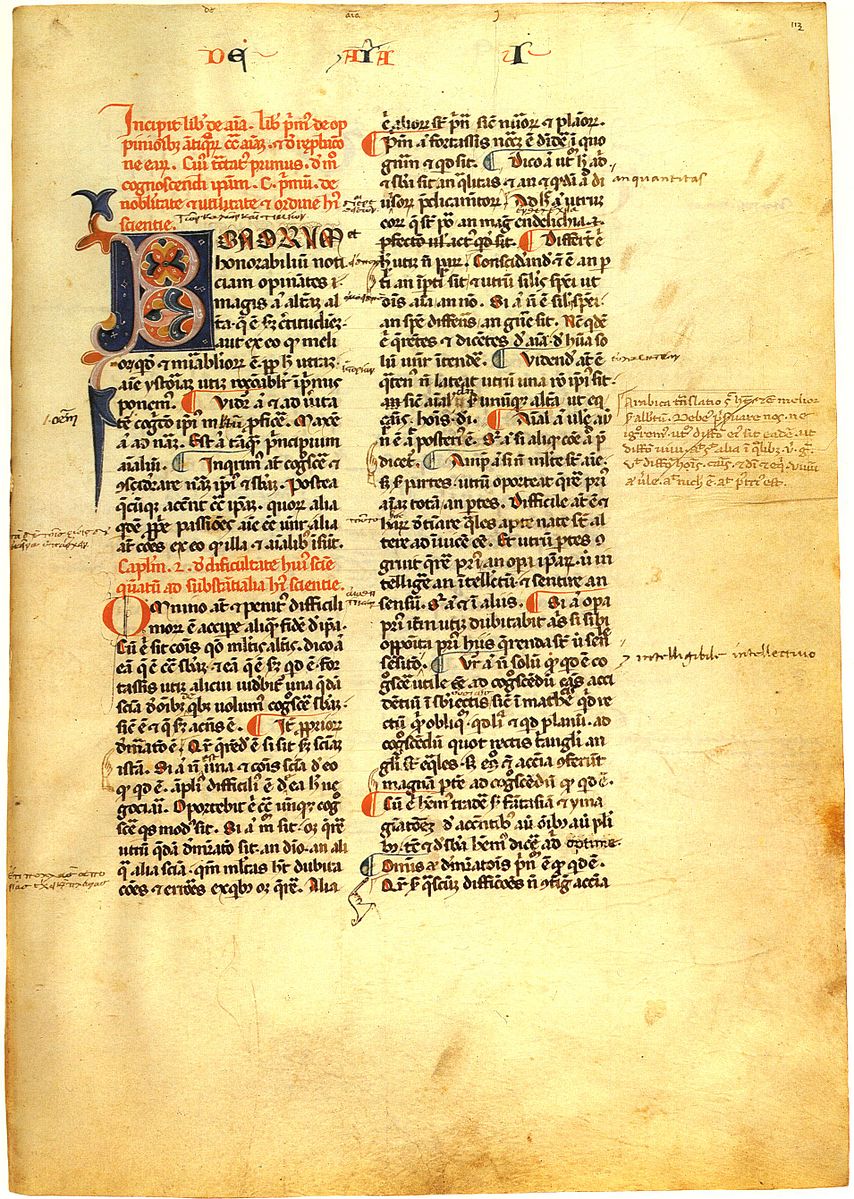

Dans son Grand Commentaire du Traité sur l’âme d’Aristote, Averroès constate ainsi au sujet d’Alexandre d’Aphrodise que :

« Alexandre explique la démonstration d’Aristote concluant que l’intellect matériel n’est pas passif, qu’il n’est pas quelque chose dont on dit « ceci », à savoir un corps ou une faculté [existant] dans le corps, comme visant la préparation elle-même et non le sujet de la préparation.

C’est pourquoi il dit dans son livre De l’âme que l’intellect matériel ressemble plus à la préparation qui est dans la tablette non écrite qu’à la tablette préparée elle-même ; que cette préparation peut être vraiment caractérisée [comme] « ce qui n’est pas quelque chose dont on dit ‘‘ceci’’, ni un corps ni une faculté [existant] dans le corps » et qu’elle n’est pas passive. »

C’est grâce à l’ordre cosmique, universel, que quelque chose peut être écrit dans le mélange physico-chimique.

Il n’y a pas de tablette attendant passivement d’être écrite, seulement les éléments du mélange qui, telle une matière première, sont disponibles pour mettre en place cet intellect matériel, qui est une conséquence de l’action de l’intellect agent.

L’intellect matériel ne peut avoir comme « forme » que celle de l’intellect agent l’ayant façonné. L’intellect matériel se tourne ainsi toujours plus vers l’intellect agent.

Mettre l’intellect matériel en branle, c’est contempler le monde par le monde, c’est retrouver l’ordre cosmique en lui-même, c’est le bien absolu.

Et plus on renforce cette contemplation de type scientifique, plus on retrouve les concepts des choses matérielles, plus le bien absolu s’exprime en nous.

Au sens strict, on peut dire que Denis Diderot est, suivant cette vision des choses, l’être humain le plus accompli en raison de l’Encyclopédie.

=>Retour au dossier sur Alexandre d’Aphrodise et l’essentialisme