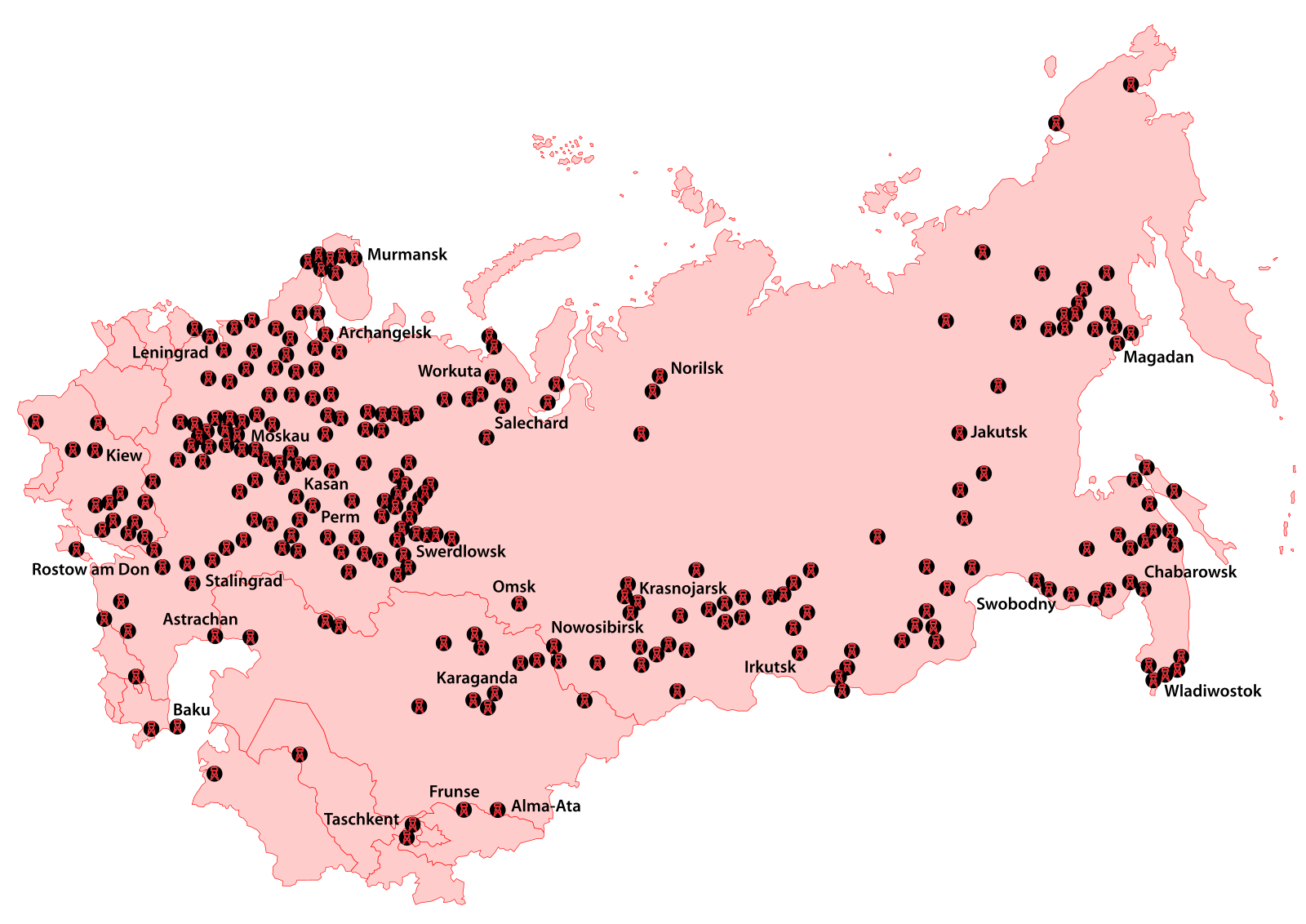

Les camps avaient différentes tailles, des activités très différentes, se situaient dans des zones très différentes qu’on peut distinguer en quatre catégories (chaud, tempéré, froid, septentrionales), qui elles-mêmes étaient administrativement subdivisées en trois (I, II, III).

Le camp d’Aktiubinsk, au Kazakhstan, a existé de 1940 à 1946 avec environ 8000 prisonniers ; celui d’Arkhangelsk, au nord de la Russie européenne, avait le même nombre et a existé de 1938 à 1940.

Le premier s’occupait d’extraire des métaux, le second de produire de la pâte à papier.

Le Sazlag, camp d’Asie centrale à Tachkent, en Ouzbékistan, exista de 1930 à 1943, avec un peu plus de 12 000 prisonniers à la fin, produisant du coton avec également des activités dans des manufactures de coton.

Le camp de Jezkazgan, au Kazakhstan au tout début des années 1940, disposait à peu près du même nombre de détenus pour construire l’industrie liée au cuivre.

Le camp d’Ivdel, dans la région de Sverdlovsk, dans la plaine occidentale de la Sibérie, fondé en 1937, avait environ 16 000 prisonniers pour la coupe du bois ; c’était un nombre typique de détenus pour les camps ayant cette activité.

Le Siblag, à Novossibirsk, fondé en 1929, avait 45 000 détenus pour l’agriculture, la coupe de bois, la construction de route ; le Dallag, en Extrême-Orient, existant de 1929 à 1939 pour notamment l’extraction de charbon et d’or, rassemblait pratiquement 65 000 détenus à son apogée.

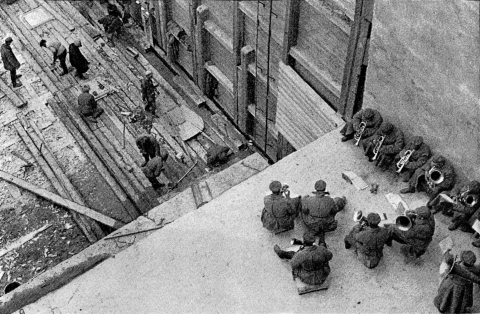

Le Volgolag de Rybinsk, au cœur de la Russie européenne, qui exista de 1935 à 1942, avait 90 000 détenus pour la construction de systèmes hydrauliques ; il en va de même pour le camp de Pechora, dans la zone arctique, pour la construction d’une voie ferrée entre Kotlas et Vorkuta.

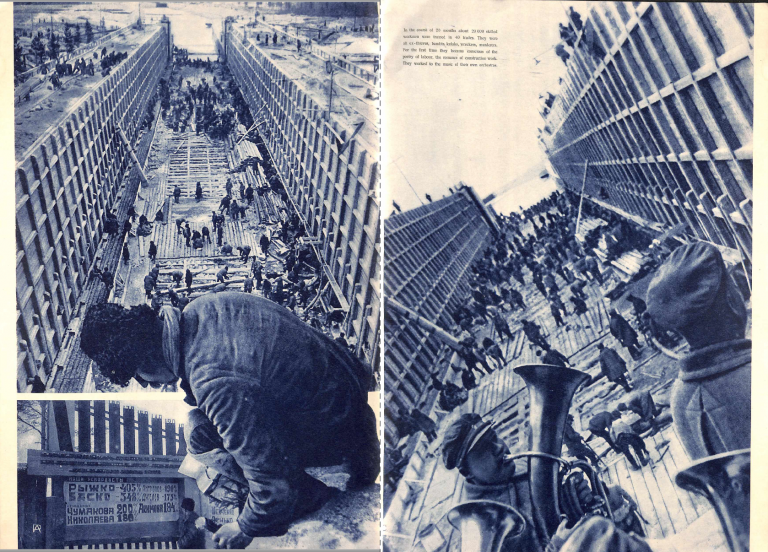

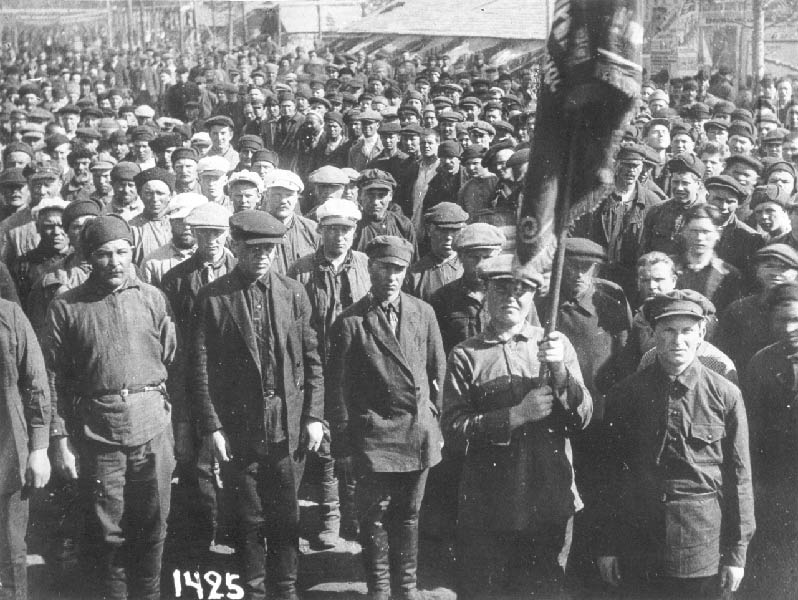

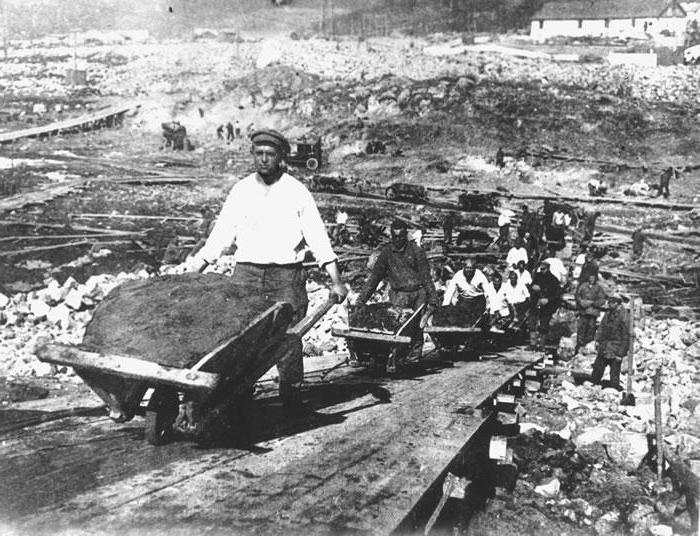

Au-delà de ces différences quantitatives, il était qualitativement clair que dans tous les cas, les conditions de travail étaient élémentaires, le travail très basique, les détenus peu qualifiés, si l’on omet les OKB, Opytnoye Konstruktorskoye Buro, Bureaux expérimentaux de conception, organisés pour accueillir le personnel scientifique condamné (y passèrent notamment le concepteur aéronautique Andreï Tupolev et l’ingénieur des missiles et des voyages spatiaux Sergueï Korolev).

Il s’agissait simplement de défricher et de mettre en place ou d’aider à la mise en place de projets ; la GOULag supervisait une contribution à l’économie, elle était un appui.

Cela ne constituait nullement le « cœur » de la production soviétique, comme la contre-révolution l’a prétendu.

Le budget consacré à la GOULag fut pour cette raison toujours restreint, concernant 6,2 % du budget national en 1935 pour atteindre 14,9 % pour la période particulière de 1941-1944.

La GOULag ne parvenait par ailleurs pas à réaliser ses plans ; en 1937, son plan général ne fut complété qu’à 71,6 % (80,5 % pour l’hydrotechnique, 62,7 % pour les voies ferrées, 63,2 % pour la construction industrielle).

Tous les détenus ne travaillaient pas non plus.

En janvier 1939, sur 1 130 955 détenus, 789 534 avaient une activité productive, 117 353 étaient affectés aux services des camps, 117 896 ne travaillaient pas en raison de leur âge, de leur maladie, etc.

106 172 personnes étaient en route entre des camps ou relevaient d’une production momentanément bloquée, 10 % composant ceux refusant de travailler.

Agissant comme contribution économique, les camps étaient pour cette raison souvent placés près de grandes villes : Arkhangelsk et Mourmansk dans le nord, Tcheliabinsk et Sverdlovsk dans l’Oural, Omsk, Novossibirsk, Tomsk, Kemerovo, Krasnoyarsk en Sibérie, Moscou, Leningrad et Yaroslavl dans la partie européenne de la Russie.

On peut découper relativement en blocs à peu près équivalents les principaux types de projet, suivant les domaines :

– la construction d’entreprises industrielles ;

– la construction de logements, de bâtiments culturels ;

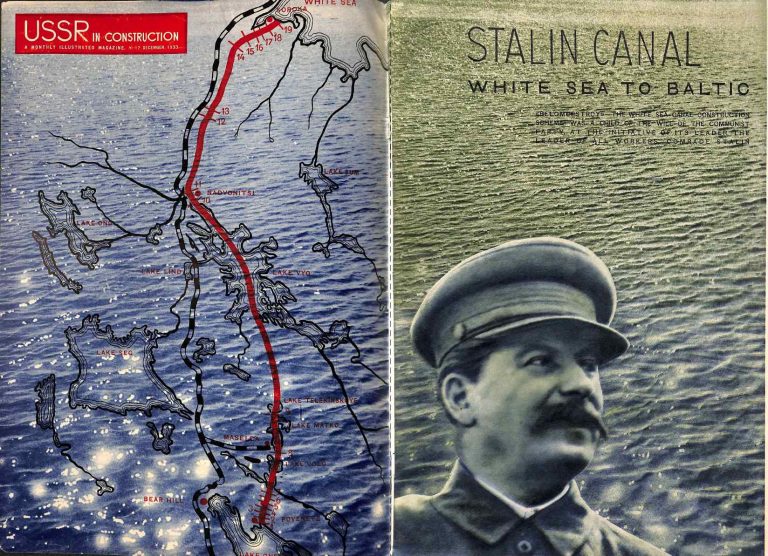

– les voies ferrées, les routes et les ponts, les égouts et les conduites d’eau, les centres électriques, la construction hydro-technique (barrages, écluses, centrales hydroélectriques, etc.), la construction de centrales thermiques ;

– le travail en usine et la maintenance, la fabrication de meubles, la couture et la production de chaussures, le chargement et le déchargement, les travaux agricoles, la mise en place d’une ferme d’État, la pêche ;

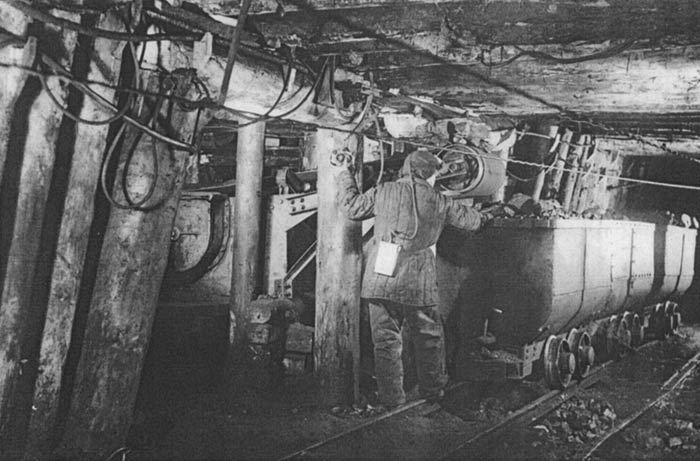

– les mines, le forage et l’excavation, la production de matériaux de construction, la production de pièces détachées et de béton, la construction d’entrepôts et de filiales, la reconstruction d’entreprises.

Parmi les constructions majeures, on peut mentionner l’usine métallurgique de Tcheliabinsk, l’usine métallurgique et de coke de Novo-Tagil, l’usine d’aluminium Bogoslovsky, l’usine métallurgique transcaucasienne.

Les installations industrielles mises en place furent légèrement plus nombreuses dans la partie non-européenne de l’URSS ; ce qui était déterminant, c’est en fait l’existence de main d’œuvre ou non dans la zone concernée.

La mise en place d’usines, de moissonneuses-batteuses… est faite par la GOULag lorsque les forces locales sont trop faibles.

En ce qui concerne la coupe de bois, une activité majeure de la GOULag, cela comptait pour autour de 9 % de la production soviétique de bois.

C’est seulement pour l’or, l’étain, le nickel que le GOULag menait une action économique essentielle, ainsi que pour l’établissement des premiers centres atomiques après 1945.