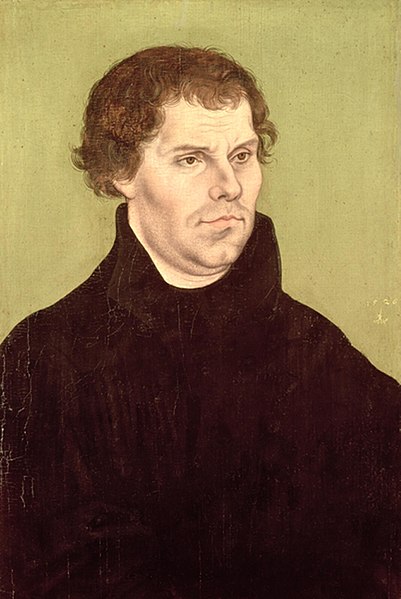

Martin Luther avait été heureux du compromis de la « Ligue souabe » représentant la haute noblesse avec les armées paysannes dites du Lac et de l’Allgäu.

Mais c’était une exception et il se voyait dans l’obligation de prendre parti pour l’un des deux camps.

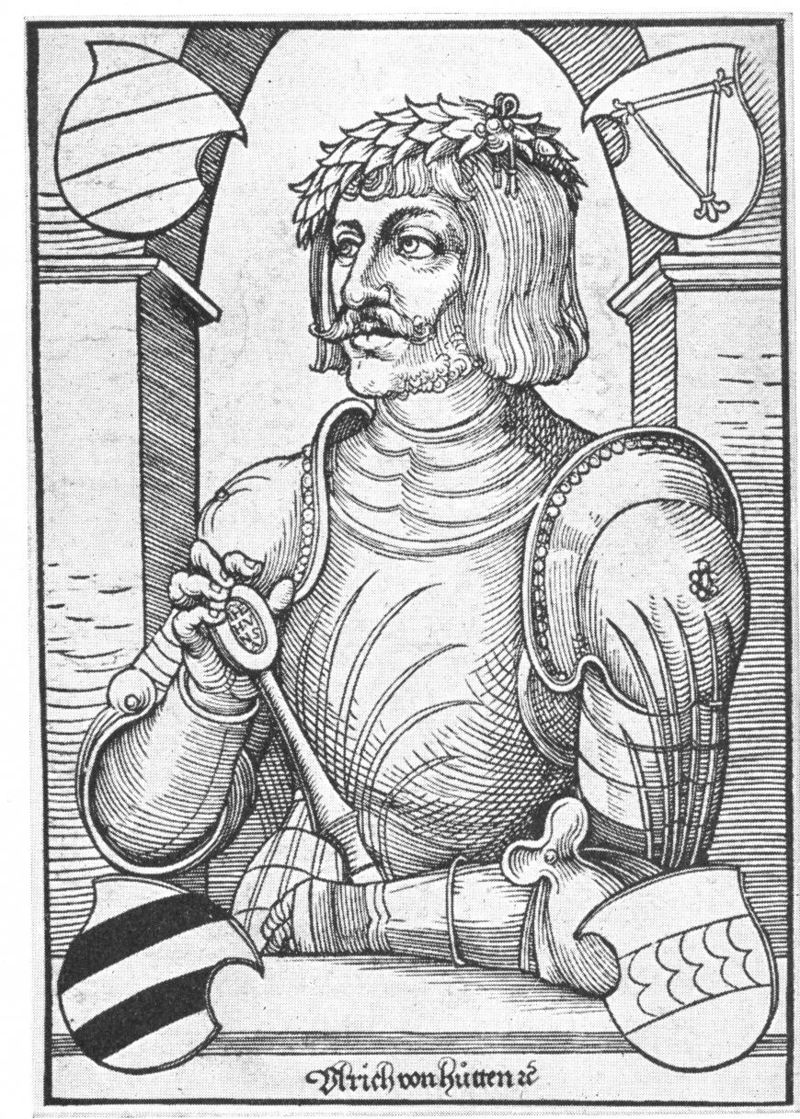

Son option principalement nationale lui fit prendre le parti des princes-électeurs, alors qu’il aurait préféré rester à l’écart, considérant que son positionnement religieux allait révolutionner de l’intérieur une Allemagne nouvelle.

Martin Luther escomptait tracer une sorte de séparation entre les masses et les puissants d’un côté, une dynamique religieuse authentique de l’autre, vivant comme à part.

Voici comment il formule cela en 1523 dans De l’autorité temporelle et des limites de l’obéissance qu’on lui doit :

« Nous devons maintenant partager les enfants d’Adam et tous les hommes en deux catégories : les premiers qui appartiennent au Royaume de Dieu et les autres qui appartiennent au royaume du monde.

Ceux qui appartiennent au Royaume de Dieu, ce sont ceux qui croient véritablement en Christ et qui lui sont soumis.

Car le Christ est le roi et le seigneur du Royaume de Dieu, comme le dit le Psaume 2 ainsi que toute l’Écriture ; et c’est pour inaugurer le Royaume de Dieu et le fonder dans le monde qu’il est venu.

Aussi déclare-t-il devant Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde, mais celui qui est de la vérité écoute ma voix » [Jean, 18, 36]. Et dans l’Évangile, il fait constamment allusion au Royaume de Dieu et dit : « Amendez-vous, car le Royaume de Dieu est venu » [Matthieu, 3, 2].

Et aussi, « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice » [Matthieu, 6, 33].

De même il appelle l’Évangile un évangile du Royaume de Dieu, car c’est lui qui enseigne, gouverne et maintient le Royaume de Dieu.

Or voici : ces personnes n’ont nul besoin d’un glaive temporel, ni d’un droit.

Et si le monde ne comptait que des vrais chrétiens, c’est-à-dire des croyants sincères, il ne serait plus nécessaire ni utile d’avoir des princes, des rois, des seigneurs, non plus que le glaive et le droit.

Car à quoi cela leur servirait-il ?

L’Esprit saint est dans leur cœur pour leur apprendre et les pousser à ne faire de mal à personne, à aimer tout le monde, à souffrir volontiers et avec joie l’injustice de la part de tous, même la mort. (…)

Appartiennent au royaume du monde et se trouvent placés sous la loi tous ceux qui ne sont pas chrétiens.

Étant donné que les croyants sont peu nombreux et que seule la minorité se comporte d’une façon chrétienne, ne résiste pas au mal et s’abstient de faire le mal, Dieu a établi pour eux, à côté de la condition chrétienne et du Royaume de Dieu, un autre gouvernement et il les a placés sous le glaive afin que, tout en voulant suivre leurs mauvais penchants, ils ne puissent le faire et que, le faisant quand même, ils ne puissent le faire sans crainte ni paisiblement et avec succès.

Tout comme on passe des chaînes et des liens à un animal sauvage et méchant pour l’empêcher de mordre et déchirer suivant sa nature, même s’il en a le désir ; par contre, un animal apprivoisé et docile n’a nul besoin de cela et il reste inoffensif même sans chaînes et liens.

Car s’il n’est était pas ainsi, étant donné que le monde entier est mauvais et que, sur mille personnes, il se trouve à peine un chrétien, tous s’entre-dévoreraient au point que personne ne pourrait entretenir femme et enfants, se nourrir et servir Dieu et que le monde deviendrait un désert. (…)

Il importe de remarquer que les deux groupes des enfants d’Adam dont l’un, comme il est dit plus haut, se trouve placé sous le Christ dans le Royaume de Dieu, et l’autre sous l’autorité dans le royaume du monde, ont deux sortes de lois.

Car chaque royaume doit avoir ses lois et sa juridiction ; aucun royaume ou gouvernement ne peut subsister sans lois, ainsi que le prouve assez l’expérience quotidienne.

Le pouvoir temporel possède des lois qui ne concernent que les corps et les biens et tout ce qu’il y a, sur terre, de choses extérieures.

Quant aux âmes, Dieu ne peut ni ne veut laisser à personne d’autre qu’à lui-même le droit de les gouverner.

C’est pourquoi, là où le pouvoir temporel prétend donner des lois aux âmes, il empiète sur le gouvernement de Dieu et ne fait que séduire et corrompre les âmes. (…)

D’ailleurs tu dois savoir que, depuis que le monde existe, un prince sage a été un oiseau rare, et un prince pieux encore bien plus rare.

En général, les princes sont les plus grands déments ou les pires vauriens sur terre.

Aussi faut-il toujours s’attendre au pire de leur part et ne rien espérer de bon, surtout dans les affaires divines qui touchent au salut des âmes.

Ils sont les geôliers et les bourreaux de Dieu, et la colère divine les emploie pour châtier les méchants et maintenir la paix extérieure. »

Martin Luther espérait sauver en quelque sorte la vie intérieure des vrais chrétiens, la préserver tant des masses vues comme arriérées et primitives que des puissants considérés comme ayant des mœurs barbares et opportunistes.

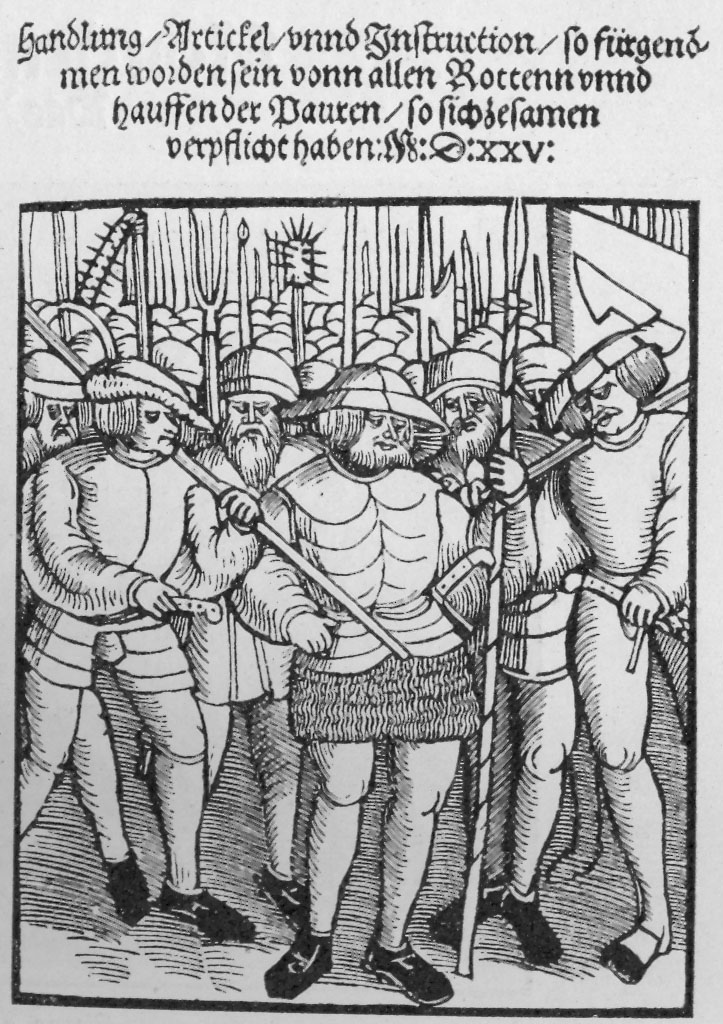

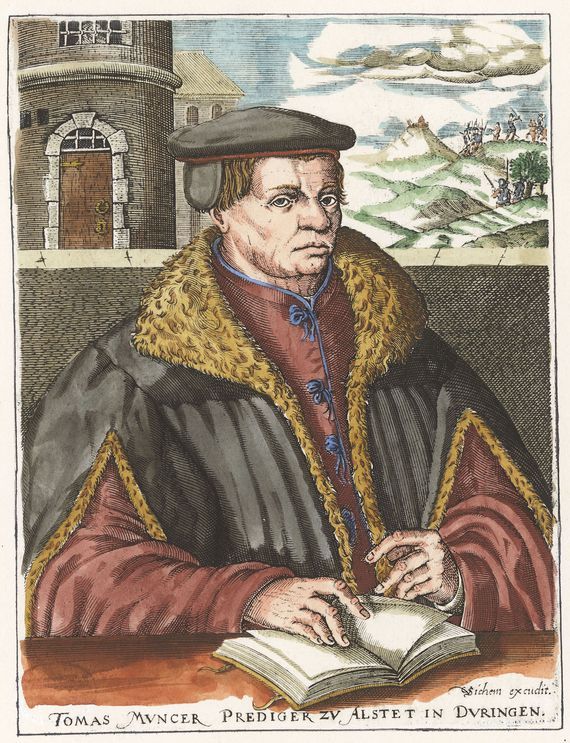

D’où la tentative de conciliation avec son appel, son Exhortation, mais d’où aussi ses violentes diatribes dans Contre les hordes criminelles et pillardes des paysans, où il rompt ouvertement avec les paysans, accusés d’avoir sciemment choisi la ligne de Thomas Müntzer :

« Dans le livre précédent, je ne m’étais pas permis de porter un jugement sur les paysans, puisqu’ils avaient offert de se soumettre au droit et à un meilleur enseignement ; il ne faut pas juger, comme l’ordonne le Christ (Mat.7) [1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 2 Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ?].

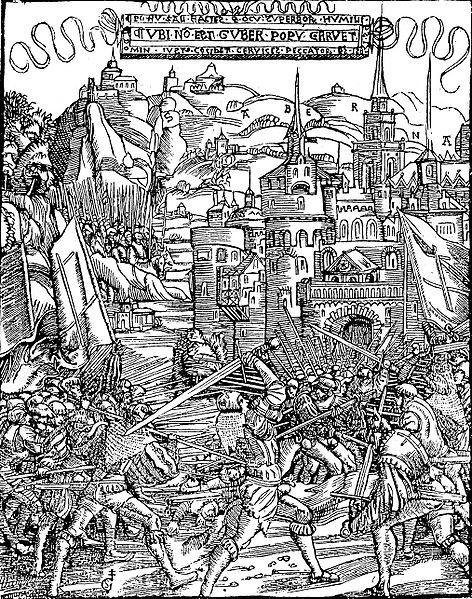

Mais, soudainement, ils passent outre et, au mépris de leur offre, ils attaquent avec la force, pillent, se déchaînent et agissent comme des chiens enragés.

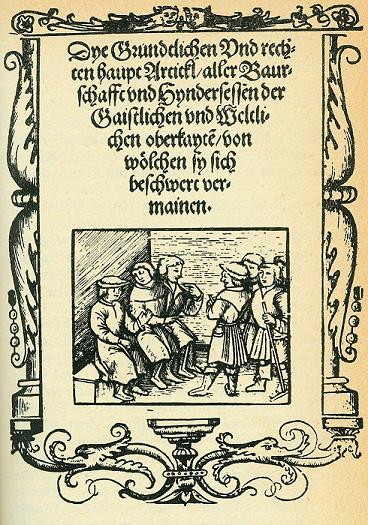

On voit bien maintenant quelle perfidie ils avaient en vue et quel pur mensonge ils avaient mis en avant dans les douze articles sous le nom de l’Évangile.

En somme, ils ne font pas autre chose que l’œuvre du diable et en particulier c’est l’archidiable en personne qui règne à Mülhausen [c’est-à-dire Thomas Müntzer] où il ne cause que brigandages, meurtres et effusions de sang, comme le Christ le dit à son sujet (Jean 8) : « Il est meurtrier depuis le commencement ». »

Ces lignes reflètent un positionnement qui ne sera jamais pardonné à Martin Luther au coeur des masses populaires.

Lors de la mise en place de la République Démocratique Allemande après 1945, il y aura une avalanche d’ouvrages pour dénoncer Martin Luther comme celui qui a dévoyé la formation de la nation allemande, brisant l’élan démocratique, le retournant en son contraire par la soumission aux princes-électeurs.

Les lignes qui suivent les précédentes dans Contre les hordes criminelles et pillardes des paysans sont d’ailleurs d’une grande brutalité :

« Or, étant donné que ces paysans et ces pauvres malheureux se laissent égarer et qu’ils agissent autrement qu’ils n’ont dit, il me faut, moi aussi, écrire d’une autre façon à leur sujet et, en premier lieu, leur mettre leurs péchés sous leurs yeux, ainsi que Dieu l’ordonne à Esaïe et à Ézéchiel (Esaïe 58:1, Ézéchiel 2:7], pour le cas où quelques-uns les reconnaîtraient, et ensuite, instruire la conscience de l’autorité temporelle quant à la manière de se conduire dans cette affaire.

Ces paysans se rendent coupables de trois horribles péchés contre Dieu et les hommes et, par là, ils ont diversement mérité la mort du corps et de l’âme. »

Martin Luther parle ici de la fidélité à l’autorité qui a été rompue, de la révolte avec les pillages et les saccages, du fait de se revendiquer de l’Évangile pour agir.

Par conséquent, il est justifié de massacrer les paysans :

« Pourfends, frappe et étrangle qui peut.

Si tu dois y perdre la vie, tu es heureux, tu ne pourras jamais connaître de mort plus bienheureuse.

Car tu meurs dans l’obéissance à la Parole et à l’ordre de Dieu (Rom.13) (…).

Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l’épée, secrètement ou en public, en sachant qu’il n’est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu’un rebelle (…).

Ici, c’est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence.

Aussi l’autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie (…).

C’est pourquoi, chers seigneurs, poignardez, pourfendez, égorgez à qui mieux mieux. »

Martin Luther reviendra à ce sujet dans Missive concernant le dur livre contre les paysans, mais la rupture est accomplie et assumée.

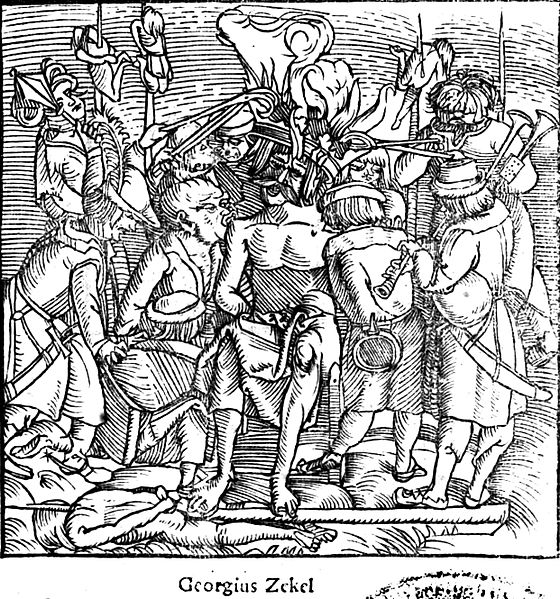

Il avait accompagné l’écrasement des paysans et la longue répression qui s’ensuivit.

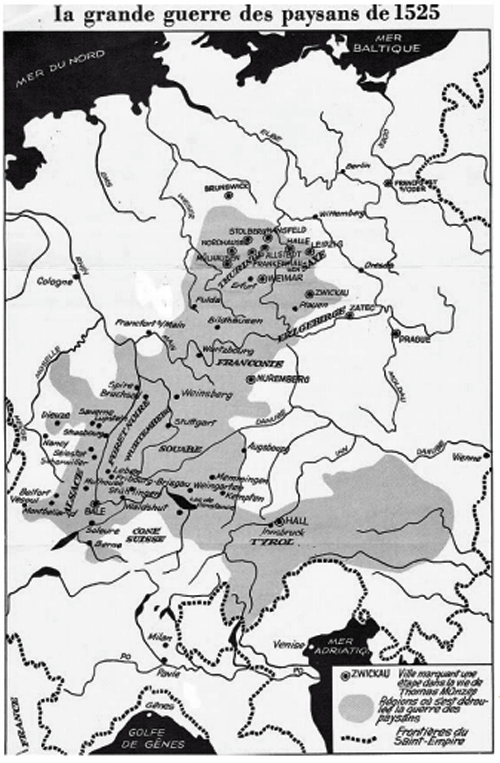

Il est considéré qu’entre 70 et 130 000 paysans furent massacrés dans ce cadre.

=>Retour au dossier sur

Martin Luther et la réforme protestante