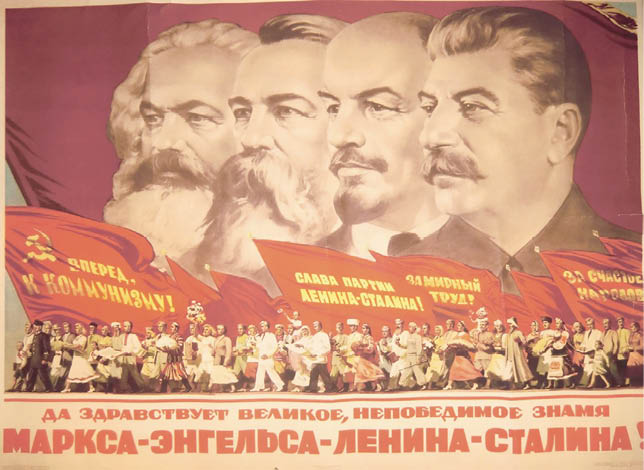

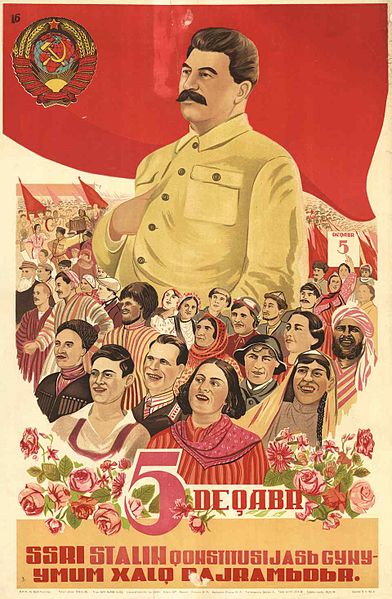

Précis d’histoire du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchévik), 1938

1. La situation dans le pays après la révolution de Février. Le Parti sort de l’illégalité et passe à l’action politique ouverte. Arrivée de Lénine à Pétrograd. Thèses d’Avril de Lénine. le parti s’oriente vers la Révolution socialiste.

Les événements et la conduite du Gouvernement provisoire confirmaient chaque jour davantage la justesse de la ligne bolchévique. Ils montraient de plus en plus clairement que le Gouvernement provisoire n’était pas pour, mais contre le peuple ; qu’il n’était pas pour la paix, mais pour la guerre ; qu’il ne voulait et ne pouvait donner ni la paix, ni la terre, ni le pain.

Le travail d’éclaircissement que faisaient les bolchéviks, trouvait un terrain favorable. Tandis que les ouvriers et les soldats renversaient le gouvernement tsariste et détruisaient les racines de la monarchie, le Gouvernement provisoire penchait nettement vers le maintien de la monarchie. Le 2 mars 1917, il envoya secrètement Goutchkov et Choulguine auprès du tsar. La bourgeoisie entendait remettre le pouvoir à Michel, frère de Nicolas Romanov. Mais lorsqu’à un meeting de cheminots, Goutchkov proclama en terminant son discours : « Vive l’empereur Michel ! », les ouvriers exigèrent que Goutchkov fût immédiatement arrêté et fouillé ; indignés, ils répondaient par le proverbe : « Le raifort n’est pas plus doux que le radis noir. »

Il était évident que les ouvriers ne laisseraient pas ressusciter la monarchie.

Tandis que les ouvriers et les paysans qui faisaient là révolution et versaient leur sang pour elle, attendaient qu’on mît fin à la guerre, revendiquaient le pain et la terre, réclamaient des mesures de lutte décisives contre la ruine économique, le Gouvernement provisoire demeurait sourd à ces revendications vitales du peuple. Composé des représentants les plus notoires des capitalistes et des grands propriétaires fonciers, il ne songeait même pas à donner suite aux revendications des paysans, qui demandaient que la terre leur fût remise. Il ne pouvait pas non plus donner le pain aux travailleurs car, pour cela, il eût fallu heurter les intérêts des gros négociants en blé ; il eût fallu user de tous les moyens pour prendre le blé aux grands propriétaires fonciers, aux koulaks, ce que le gouvernement n’osait faire, étant lui-même lié aux intérêts de ces classes. Il ne pouvait pas non plus donner la paix.

Lié aux impérialistes anglo-français, le Gouvernement provisoire, loin de songer à finir la guerre, cherchait au contraire à exploiter la révolution pour faire participer plus activement la Russie à la guerre impérialiste, pour réaliser ses visées impérialistes : s’emparer de Constantinople et des Détroits, ainsi que de la Galicie.

Il était évident que c’en serait bientôt fait de la confiance des masses populaires envers la politique du Gouvernement provisoire. De toute évidence, la dualité de pouvoir qui s’était établie après la révolution de Février, ne pouvait plus se maintenir longtemps, car la marche des événements exigeait que le pouvoir fût concentré en un seul point : ou bien dans les mains du Gouvernement provisoire, ou bien dans les mains des Soviets.

Il est vrai que la politique de conciliation des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires jouissait encore pour l’instant de l’appui des masses populaires. Nombreux étaient encore les ouvriers, et plus nombreux les soldats et les paysans, qui croyaient que « bientôt l’Assemblée constituante viendrait tout arranger pour le mieux » ; qu’on ne faisait pas la guerre dans un but de conquête, mais par nécessité, pour défendre le pays.

Lénine appelait ces gens-là des jusqu’auboutistes qui se trompent de bonne foi. La politique de promesses et d’exhortations, pratiquée par les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires, était pour l’instant considérée par eux comme une politique juste. Mais il était évident qu’il n’y en avait plus pour longtemps de ces promesses et de ces exhortations, car la marche des événements et la conduite du Gouvernement provisoire révélaient, prouvaient chaque jour que la politique conciliatrice des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks était une politique d’atermoiements et de mystification des naïfs.

Le Gouvernement provisoire ne se bornait pas toujours à la politique de lutte sournoise contre le mouvement révolutionnaire des masses, à la politique des combinaisons de coulisse contre la révolution. Il essayait parfois de prendre ouvertement l’offensive contre les libertés démocratiques, de « rétablir la discipline », surtout parmi les soldats, de « mettre de l’ordre », c’est-à-dire de faire rentrer la révolution dans le cadre voulu par la bourgeoisie.

Mais quels que fussent ses efforts dans ce sens, il ne pouvait arriver à ses fins, et les masses populaires usaient avec ardeur des libertés démocratiques : liberté de parole, de presse, d’association, de réunion, de manifestation. Les ouvriers et les soldats s’efforçaient d’utiliser intégralement les droits démocratiques qu’ils avaient conquis pour la première fois, afin de participer activement à la vie politique du pays, de comprendre à fond la situation créée et de décider de la conduite à tenir.

Après la révolution de Février, les organisations du Parti bolchévik qui avaient milité illégalement dans les dures conditions du tsarisme, étaient sorties de l’illégalité et développaient ouvertement leur travail politique et d’organisation. Les effectifs des organisations bolchéviques, à cette époque, ne dépassaient guère 40 ou 45.000 adhérents. Mais c’étaient des cadres trempés dans la lutte. Les Comités du Parti avaient été réorganisés sur le principe du centralisme démocratique. Tous les organismes du Parti étaient élus, de la base au sommet.

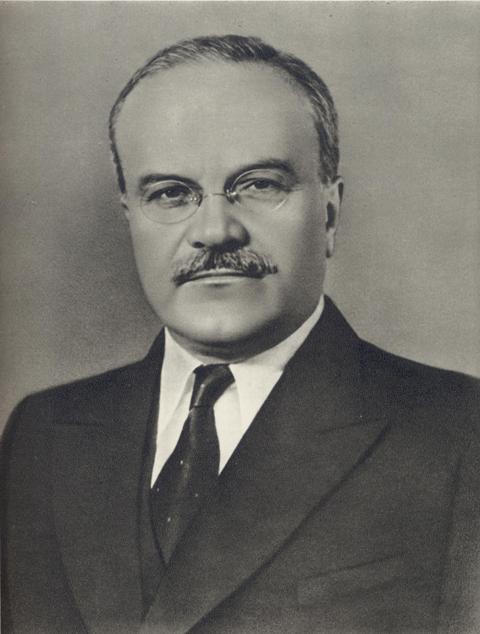

Le Parti devenu légal, on vit se révéler les divergences qui existaient dans son sein. Kaménev et quelques militants de l’organisation de Moscou, comme Rykov, Boubnov, Noguine, tenaient pour la position semi-menchévique de soutien conditionnel du Gouvernement provisoire et de la politique des jusqu’auboutistes. Staline, qui venait de rentrer d’exil, Molotov et les autres, avec la majorité du Parti, préconisaient une politique de défiance à l’égard du Gouvernement provisoire, s’élevaient contre le jusqu’auboutisme et appelaient à la lutte active pour la paix, contre la guerre impérialiste. Un certain nombre de militants du Parti hésitaient, traduisant ainsi leur retard politique, conséquence d’un long séjour en prison ou en exil.

L’absence de Lénine, chef du Parti, se faisait sentir. C’est le 3 (10) avril 1917, après un exil prolongé, que Lénine rentra en Russie. L’arrivée de Lénine eut une importance considérable pour le Parti, pour la révolution. Alors qu’il était encore en Suisse, Lénine, touché par les premières nouvelles de la révolution, avait écrit au Parti et à la classe ouvrière de Russie dans ses Lettres de loin :

« Ouvriers ! Vous avez accompli des prodiges d’héroïsme prolétarien et populaire dans la guerre civile contre le tsarisme. Vous devez accomplir des prodiges d’organisation prolétarienne et populaire pour préparer votre victoire dans la seconde étape de la révolution ». (Lénine, Œuvres choisies, t. I, p. 906.)

Lénine arriva à Pétrograd dans la nuit du 3 avril. À la gare de Finlande et sur la place, des milliers d’ouvriers, de soldats et de matelots s’étaient rassemblés pour le recevoir. Un enthousiasme indescriptible s’empara des masses, quand il descendit de wagon. Elles portèrent en triomphe leur chef dans le grand hall, où les menchéviks Tchkhéidzé et Skobélev tentèrent bien de prononcer, au nom du Soviet de Pétrograd, des discours de « bienvenue », dans lesquels ils « exprimaient l’espoir » que Lénine saurait trouver une « langue commune » avec eux. Mais Lénine ne les écouta pas.

Passant outre, il alla droit à la masse des ouvriers et des soldats. Monté sur une auto blindée, il prononça le célèbre discours dans lequel il appelle les masses à la lutte pour faire triompher la révolution socialiste. « Vive la révolution socialiste ! », c’est ainsi que Lénine termina son discours, le premier depuis de longues années d’exil.

Rentré en Russie, Lénine s’adonna de toute son énergie au travail révolutionnaire. Au lendemain de son arrivée, il fit un rapport sur la guerre et la révolution à une réunion de bolchéviks ; puis il reprit les thèses de son rapport dans une réunion où, en plus des bolchéviks, assistaient également des menchéviks. C’étaient les célèbres thèses d’Avril qui donnèrent au Parti et au prolétariat une claire ligne révolutionnaire, pour passer de la révolution bourgeoise à la révolution socialiste.

Les thèses de Lénine eurent une importance énorme pour la révolution, ainsi que pour l’activité ultérieure du Parti. La révolution marquait un tournant prodigieux dans la vie du pays, et le Parti, dans les nouvelles conditions de lutte, — le tsarisme une fois renversé, — avait besoin d’une orientation nouvelle pour s’engager hardiment et d’un pas assuré dans la voie nouvelle. Ce furent les thèses de Lénine qui donnèrent cette orientation au Parti.

Les thèses d’Avril dressaient un plan génial de lutte du Parti pour passer de la révolution démocratique bourgeoise à la révolution socialiste, pour passer de la première étape de la révolution à la seconde étape ; à celle de la révolution socialiste. Toute l’histoire antérieure du Parti l’avait préparé à cette grande tâche. Dès 1905, Lénine, dans sa brochure Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, avait dit qu’après le renversement du tsarisme, le prolétariat procéderait à l’accomplissement de la révolution socialiste. L’élément nouveau, dans les thèses, c’était qu’elles donnaient un plan concret, fondé théoriquement, pour s’engager dans la voie de la révolution socialiste.

Dans le domaine économique, les mesures de transition étaient les suivantes : nationaliser toutes les terres du pays, les terres des grands propriétaires fonciers devant être confisquées ; fusionner toutes les banques en une seule banque nationale et instituer le contrôle du Soviet des députés ouvriers sur cette banque ; établir le contrôle de la production sociale et de la répartition des produits.

Dans le domaine politique, Lénine proposait de passer de la république parlementaire à la république des Soviets. C’était là un sérieux pas en avant dans le domaine de la théorie et de la pratique du marxisme. Jusqu’ici, les théoriciens marxistes avaient estimé que la république parlementaire était la meilleure forme politique pour passer au socialisme. Maintenant, Lénine proposait de remplacer la république parlementaire par la république des Soviets, comme étant la forme la plus indiquée d’organisation politique de la société, dans la période de transition du capitalisme au socialisme.

« Ce qu’il y a d’original dans l’actualité russe, était-il dit dans les thèses, c’est la transition de la première étape de la révolution, qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d’organisation du prolétariat, à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie. » (Lénine, Œuvres choisies, t. II, p. 8.)

Et plus loin :

« Non pas une république parlementaire — y retourner après les Soviets des députés ouvriers, ce serait un pas en arrière, — mais une république des Soviets des députés ouvriers, salariés agricoles et paysans dans le pays entier, de la base au sommet. » (Ibidem, p. 9.)

La guerre, disait Lénine, même sous le nouveau gouvernement, sous le Gouvernement provisoire, demeure une guerre de rapine, une guerre impérialiste. La tâche du Parti est de l’expliquer aux masses, de leur montrer qu’il est impossible, à moins de renverser la bourgeoisie, de finir la guerre, non par une paix imposée de force, mais par une paix véritablement démocratique.

En ce qui concerne le Gouvernement provisoire, Lénine formulait ce mol d’ordre : « Aucun soutien au Gouvernement provisoire ! » Lénine indiquait encore, dans ses thèses, que notre Parti se trouvait pour l’instant en minorité dans les Soviets ; que le bloc des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires y dominait, servant de véhicule à l’influence de la bourgeoisie sur le prolétariat. Aussi le Parti devait-il :

« Expliquer aux masses que le Soviet des députés ouvriers est la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que par conséquent, notre tache, tant que ce gouvernement-là se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d’expliquer aux masses patiemment, avec méthode et persévérance, les erreurs de leur tactique, en nous adaptant surtout aux besoins pratiques de ces masses. Tant que nous sommes en minorité, nous faisons un travail de critique et d’éclaircissement des erreurs, en affirmant en même temps la nécessité du passage de tout le pouvoir d’État aux Soviets des députés ouvriers… » (Ibidem, p. 9.)

Autrement dit, Lénine n’appelait point à l’insurrection contre le Gouvernement provisoire, qui jouissait alors de la confiance des Soviets ; il ne demandait pas qu’il fût renversé, mais il voulait, par un travail d’éclaircissement et de recrutement, conquérir la majorité dans les Soviets, modifier leur politique et par leur intermédiaire changer la composition et la politique du gouvernement. C’était s’orienter vers le développement pacifique de la révolution.

Lénine demandait ensuite qu’on se débarrassât du « linge sale », que l’on renonçât à l’appellation de parti social-démocrate. Les partis de la IIe Internationale, comme aussi les menchéviks russes, s’intitulaient social-démocrates.

Ce nom avait été souillé, déshonoré par les opportunistes, traîtres au socialisme. Lénine proposa donc d’appeler le Parti bolchévik Parti communiste, ainsi que Marx et Engels avaient appelé leur parti. Ce nom est scientifiquement exact, puisque le but final du Parti bolchévik est l’avènement du communisme. Du capitalisme, l’humanité ne peut passer directement qu’au socialisme, c’est-à-dire à la possession en commun des moyens de production et à la répartition des produits selon le travail de chacun. Lénine disait que notre Parti voyait plus loin. Le socialisme doit, inévitablement, se transformer peu à peu pour devenir le communisme, sur le drapeau duquel on lit : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Lénine demandait enfin dans ses thèses la création d’une nouvelle, d’une IIIe Internationale, l’Internationale communiste, dégagée de l’opportunisme, du social-chauvinisme.

Les thèses de Lénine provoquèrent de furieuses clameurs dans les rangs de la bourgeoisie, des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires. Les menchéviks lancèrent aux ouvriers un appel qui commençait par cette mise en garde : « La révolution est en danger. » Le danger, selon les menchéviks, c’était que les bolchéviks avaient formulé la revendication du passage du pouvoir aux Soviets des députés ouvriers et soldats.

Dans son journal Edinstvo [Unité], Plékhanov publia un article où il qualifiait le discours de Lénine de « discours délirant ». Plékhanov se référait aux paroles du menchévik Tchkhéidzé, qui avait déclaré : « Lénine restera seul en dehors de la révolution ; quant à nous, nous suivrons notre chemin. » Le 14 avril se tint la conférence bolchévique de Pétrograd-ville. Elle approuva les thèses de Lénine et les prit pour base de ses travaux. Quelque temps après, les organisations locales du Parti approuvaient à leur tour les thèses de Lénine. Le Parti tout entier, à l’exception de quelques individus du genre Kaménev, Rykov, Piatakov, adopta les thèses de Lénine avec une immense satisfaction.

2. Début de la crise du Gouvernement provisoire. La conférence d’avril du parti bolchévik.

Tandis que les bolchéviks se préparaient à développer plus avant la révolution, le Gouvernement provisoire continuait à œuvrer contre le peuple. Le 18 avril, le ministre des Affaires étrangères, Milioukov, déclara aux alliés : « Le peuple tout entier désire mener la guerre mondiale jusqu’à la victoire définitive, et le Gouvernement provisoire est décidé à faire entièrement honneur aux engagements pris envers nos alliés. » Ainsi le Gouvernement provisoire jurait fidélité aux traités tsaristes et promettait de faire encore verser au peuple tout le sang qu’il faudrait aux impérialistes pour remporter la « victoire finale ».

C’est le 19 avril que les ouvriers et les soldats eurent connaissance de cette déclaration (« Note Milioukov »). Le 20 avril, le Comité central du Parti bolchévik appela les masses à protester contre la politique impérialiste du Gouvernement provisoire. Les 20-21 avril (3-4 mai) 1917, des masses d’ouvriers et de soldats, 100 000 personnes au moins, indignées de la « Note Milioukov », descendirent dans la rue pour manifester.

Les drapeaux portaient les mois d’ordre : « Publiez les traités secrets ! », « À bas la guerre ! », « Tout le pouvoir aux Soviets ! » Les ouvriers et les soldats affluèrent des faubourgs vers le centre, vers le siège du Gouvernement provisoire. Sur la perspective Nevski et en d’autres points de la ville, des collisions eurent lieu avec des groupes de la bourgeoisie. Les contre-révolutionnaires les plus déclarés, comme le général Kornilov, appelèrent à tirer sur les manifestants ; ils prirent même des dispositions appropriées. Mais les unités militaires qui avaient reçu ces ordres, refusèrent de les exécuter.

Pendant la manifestation, un petit groupe de membres du Comité de Pétrograd du Parti (Bagdatiev et d’autres) avait lancé le mot d’ordre de renversement immédiat du Gouvernement provisoire. Le Comité central du Parti bolchévik condamna sévèrement la conduite de ces aventuriers « de gauche » ; il considérait que ce mot d’ordre, inopportun et inexact, gênerait le Parti dans son action pour faire passer à ses côtés la majorité des Soviets et qu’il contredisait l’orientation du Parti dans le sens du développement pacifique de la révolution.

Les événements des 20 et 21 avril marquèrent le début de la crise du Gouvernement provisoire. C’était la première fissure grave dans la politique de conciliation pratiquée par les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires. Le 2 mai 1917, sous la poussée des masses, Milioukov et Gou-tchkov furent exclus du Gouvernement provisoire. Un premier Gouvernement provisoire de coalition fut formé qui comprenait à côté des représentants de la bourgeoisie, des menchéviks (Skobélev, Tsérételi) et des socialistes-révolutionnaires (Tchernov, Kérenski, d’autres encore).

C’est ainsi que les menchéviks qui, en 1905, avaient tenu pour inadmissible la participation des représentants de la social-démocratie au Gouvernement provisoire révolutionnaire, jugeaient maintenant admissible la participation de leurs représentants à un gouvernement provisoire contre-révolutionnaire.

Les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires ralliaient ainsi le camp de la bourgeoisie contre-révolutionnaire.

Le 24 avril 1917, s’ouvrit la VIIe conférence bolchévique (conférence d’Avril). C’était, depuis qu’existait le Parti, la première fois qu’une conférence des bolchéviks se tenait ouvertement, conférence destinée par son importance à jouer dans l’histoire du Parti le rôle d’un congrès. La conférence nationale d’Avril attesta le développement prodigieux du Parti. Elle comprenait 133 délégués avec voix délibérative et 18 avec voix consultative.

Ces délégués représentaient 80.000 membres organisés du Parti. La conférence discuta et élabora la ligne du Parti dans toutes les questions essentielles de la guerre et de la révolution : situation générale, guerre, Gouvernement provisoire, Soviets, question agraire, question nationale, etc.

Dans son rapport, Lénine développa les principes qu’il avait formulés dans ses thèses d’avril. La tâche du Parti consistait à réaliser le passage de la première étape de la révolution « qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie… à sa deuxième étape qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie » (Lénine). Le Parti devait s’orienter vers la préparation de la révolution socialiste. Comme tâche immédiate du Parti, Lénine formula le mot d’ordre : « Tout le pouvoir aux Soviets ! »

Le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux Soviets ! » signifiait qu’il fallait en finir avec la dualité de pouvoir, c’est-à-dire avec te partage du pouvoir entre le Gouvernement provisoire et les Soviets ; qu’il fallait remettre tout le pouvoir aux Soviets et chasser des organes du pouvoir les représentants des grands propriétaires fonciers et des capitalistes.

La conférence établit que l’une des tâches les plus importantes du Parti consistait à expliquer inlassablement aux masses cette vérité que « le Gouvernement provisoire, de par son caractère, est un organe de domination des grands propriétaires fonciers et de la bourgeoisie », de même qu’à dénoncer ce qu’il y a de néfaste dans la politique conciliatrice des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks, qui trompent le peuple par des promesses fallacieuses et l’exposent aux coups de la guerre impérialiste et de la contre-révolution.

À cette conférence, Kaménev et Rykov prirent la parole contre Lénine. Ils répétèrent à la suite des menchéviks que la Russie n’était pas encore mûre pour la révolution socialiste, que seule la république bourgeoise était possible en Russie. Ils proposèrent au Parti et à la classe ouvrière de se borner à « contrôler » le Gouvernement provisoire. Au fond ils se plaçaient, tout comme les menchéviks, sur des positions de maintien du capitalisme, de maintien du pouvoir de la bourgeoisie.

Zinoviev se prononça également contre Lénine, sur la question de savoir si le Parti bolchévik devait rester dans le groupe de Zimmerwald ou rompre avec lui et créer une nouvelle Internationale. Comme l’avaient montré les années de guerre, ce groupement, tout en Faisant la propagande pour la paix, n’avait pas rompu, en fait, avec les jusqu’auboutistes bourgeois.

Aussi Lénine insista-t-il pour l’abandon immédiat de ce groupement et l’organisation d’une Internationale nouvelle, l’Internationale communiste. Zinoviev proposait de rester avec les zimmerwaldiens. Lénine condamna résolument cette intervention de Zinoviev, en qualifiant sa tactique d’ « archi-opportuniste et nuisible »

La conférence d’Avril discuta aussi de la question agraire et de la question nationale.

À la suite du rapport de Lénine sur la question agraire, la conférence se prononça pour la confiscation des terres des grands propriétaires fonciers et leur remise à la disposition des comités de paysans, ainsi que pour la nationalisation de toutes les terres du pays. Les bolchéviks appelaient les masses paysannes à lutter pour la terre et leur démontraient que le Parti bolchévik était le seul parti révolutionnaire qui aidât pratiquement les paysans à renverser les propriétaires fonciers.

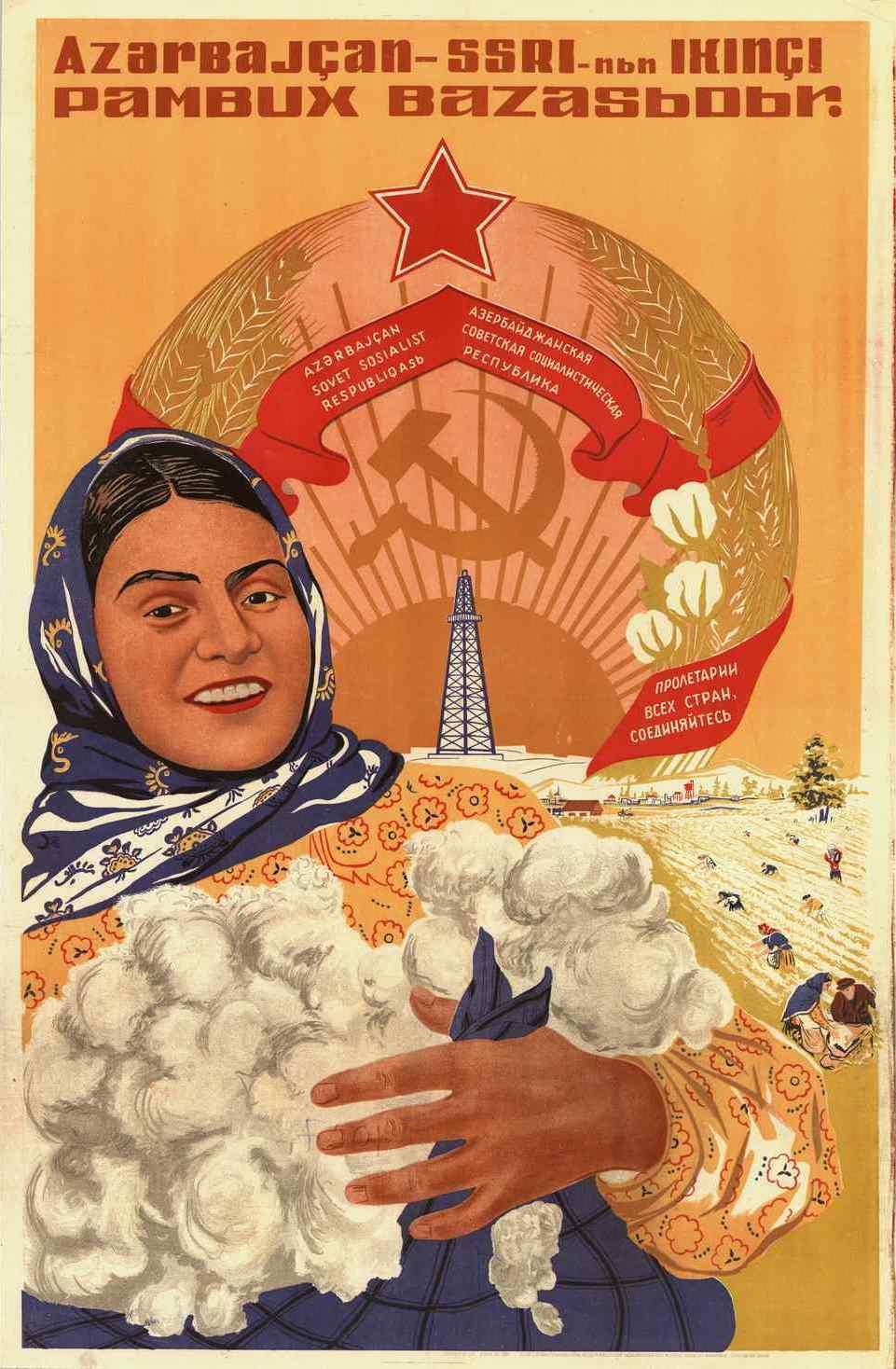

Le rapport du camarade Staline sur la question nationale eut une grande importance. Dès avant la révolution, à la veille de la guerre impérialiste, Lénine et Staline avaient élaboré les principes de la politique du Parti bolchévik sur la question nationale. Lénine et Staline disaient que le parti prolétarien devait soutenir le mouvement de libération nationale des peuples opprimés, mouvement dirigé contre l’impérialisme.

Ainsi le Parti bolchévik défendait le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, jusques et y compris leur séparation et leur constitution en États indépendants. Ce point de vue fut défendu à la conférence par le camarade Staline, rapporteur du Comité central.

Contre Lénine et Staline se prononça Piatakov qui, dès les années de guerre, avait pris avec Boukharine une position nationaliste et chauvine dans la question nationale. Piatakov et Boukharine étaient contre le droit des nations à disposer d’elles-mêmes. L’attitude résolue et conséquente du Parti dans la question nationale, sa lutte pour l’égalité complète des nations et pour l’abolition de toutes les formes d’oppression nationale et d’inégalité nationale lui valurent les sympathies et le soutien des nationalités opprimées.

Voici le texte de la résolution sur la question nationale qui fut adoptée par la conférence d’Avril :

« La politique d’oppression nationale, héritage de l’autocratie et de la monarchie, est appuyée par les grands propriétaires fonciers, les capitalistes et la petite bourgeoisie, qui veulent ainsi protéger leurs privilèges de classe et diviser les ouvriers des diverses nationalités. L’impérialisme contemporain, qui renforce la tendance à la subordination des peuples faibles, est un nouveau facteur d’aggravation de l’oppression nationale.

Pour autant que la suppression du joug national est réalisable dans la société capitaliste, elle n’est possible que lorsque l’État se trouve sous le régime d’une république démocratique conséquente, assurant l’égalité complète de toutes les nations et langues.

À toutes les nations composant la Russie doit être reconnu le droit de se séparer librement et de se constituer en États indépendants. Nier ce droit et ne pas prendre des mesures propres à garantir son application pratique, équivaut à soutenir la politique de conquête ou d’annexions. Seule la reconnaissance par le prolétariat du droit des nations à se séparer assure la solidarité complète des ouvriers des différentes nations et favorise le rapprochement démocratique véritable des nations…

Il n’est pas permis de confondre la question du droit des nations à se séparer librement avec la question de l’utilité de se séparer pour telle ou telle nation, à tel ou tel moment. Ce dernier problème, le Parti du prolétariat doit le résoudre, dans chaque cas particulier, d’une façon absolument indépendante, en se plaçant au point de vue des intérêts de l’ensemble du développement social et des intérêts de la lutte de classe du prolétariat pour le socialisme.

Le Parti réclame une large autonomie régionale, la suppression de la surveillance s’exerçant d’en haut, l’abolition de la langue officielle obligatoire et la délimitation des frontières des régions autonomes ou s’administrant par leurs propres moyens, — la population locale elle-même devant tenir compte des conditions économiques et de vie, de la composition nationale de la population, etc.

Le parti du prolétariat rejette catégoriquement l’ « autonomie dite culturelle-nationale », c’est-à-dire le retrait — du ressort de l’État — des œuvres scolaires, etc., et leur remise entre les mains de sortes de Diètes nationales. L’autonomie culturelle-nationale sépare artificiellement les ouvriers habitant la même localité, voire travaillant dans la même entreprise, selon leur appartenance à telle ou telle « culture nationale ».

C’est-à-dire qu’elle renforce la liaison des ouvriers avec la culture bourgeoise des différentes nations, cependant que la social-démocratie s’assigne comme tâche de renforcer la culture internationale du prolétariat universel. Le Parti exige que soit inscrite dans la Constitution une loi fondamentale proclamant l’abrogation de tous les privilèges d’une nation quelconque, ainsi que toutes les atteintes aux droits des minorités nationales.

Les intérêts de la classe ouvrière exigent que les ouvriers de toutes les nationalités de Russie se rassemblent en des organisations prolétariennes uniques — politiques, syndicales, coopératives, éducatives, etc. Seul un tel rassemblement des ouvriers des différentes nationalités dans des organisations uniques permet au prolétariat de mener une lutte victorieuse contre le capital international et le nationalisme bourgeois. » (Lénine, Œuvres choisies, t. II, pp. 52-53.)

C’est ainsi que la conférence d’Avril dénonça la ligne opportuniste antiléniniste de Kaménev, Zinoviev, Piatakov, Boukharine, Rykov, et de leurs rares partisans.

La conférence suivit unanimement Lénine ; elle prit une position nette sur toutes les questions importantes et s’orienta vers la victoire de la révolution socialiste.

3. Succès du Parti Bolchévik dans la capitale. Echec de l’offensive de l’armée du Gouvernement provisoire sur le front. répression de la manifestation de juillet des ouvriers et des soldats.

Fort des décisions de la conférence d’Avril, le Parti développa un travail considérable en vue de gagner les masses, de les éduquer et de les organiser pour la lutte. La ligne du Parti, dans cette période, consistait à expliquer patiemment la politique bolchevique, à dénoncer l’esprit de conciliation des menchéviks et des socialistes-révolulionnaires pour isoler ces partis des masses et conquérir la majorité dans les Soviets.

Outre leur activité dans les Soviets, les bolchéviks faisaient un travail énorme dans les syndicats, dans les comités d’usine. Particulièrement importante était leur action dans l’armée. Des organisations militaires se constituaient partout.

Sur les fronts et à l’arrière, les bolchéviks travaillaient inlassablement à organiser les soldats et les matelots. Le journal bolchévik du front, Okopnaïa pravda [la Vérité des tranchées], contribuait puissamment à faire pénétrer l’esprit révolutionnaire chez les soldats. Grâce à ce travail de propagande et d’agitation des bolcheviks, les ouvriers, dès les premiers mois de la révolution, avaient dans un grand nombre de villes renouvelé les Soviets, notamment les Soviets de quartier, en débarquant les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires et en élisant à leur place les partisans des bolchéviks.

Le travail des bolchéviks donnait d’excellents résultats, à Pétrograd surtout. Du 30 mai au 3 juin 1917 se tint la Conférence des comités d’usine de Pétrograd. Les trois quarts des délégués se rallièrent aux bolchéviks. La presque totalité du prolétariat de cette ville suivit le mot d’ordre bolchévik « Tout le pouvoir aux Soviets ! » Le 3 (16) juin 1917 se réunit le Ier congrès des Soviets de Russie. Les bolchéviks étaient encore en minorité dans les Soviets ; ils ne comptaient qu’un peu plus de 100 délégués contre les 700 à 800 menchéviks, socialistes-révolutionnaires et autres.

Au Ier congrès des Soviets, les bolchéviks dénoncèrent résolument l’entente funeste avec la bourgeoisie, ils dévoilèrent le caractère impérialiste de la guerre. Lénine prononça un discours où il démontrait la justesse de la ligne bolchévique ; il déclara que le pouvoir des Soviets pouvait seul donner le pain aux travailleurs, la terre aux paysans, obtenir la paix et tirer le pays de la ruine.

Une vaste campagne de masse se poursuivait à ce moment dans les quartiers ouvriers de Pétrograd pour organiser une manifestation et présenter des revendications au congrès des Soviets. Mû par le désir de prévenir une manifestation spontanée des ouvriers et par la volonté d’utiliser à ses fins propres l’esprit révolutionnaire des masses, le Comité exécutif du Soviet de Pétrograd décida de fixer la manifestation au 18 juin (1er juillet). Les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires espéraient que le mouvement se déroulerait sous des mot3 d’ordre antibolchéviks. Energiquement, le Parti bolchévik prit ses dispositions en conséquence.

Le camarade Staline écrivit alors dans la Pravda :

« Notre tâche est de faire eu sorte que la manifestation du 18 juin à Pétrograd se déroule sous nos mots d’ordre révolutionnaires. »

Le 18 juin 1917, les manifestants défilèrent devant la sépulture des victimes tombées pour la révolution et ce fut une véritable revue des forces du Parti bolchévik. Elle montra les progrès de l’esprit révolutionnaire des masses et leur confiance grandissante dans le Parti bolchévik.

Les mots d’ordre des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires en faveur de la confiance au Gouvernement provisoire, de la nécessité de continuer la guerre, furent noyés dans la masse énorme des mots d’ordre bolchéviks. 400.000 manifestants défilèrent avec des drapeaux portant les mots d’ordre : « À bas la guerre ! », « À bas les dix ministres capitalistes ! », « Tout le pouvoir aux Soviets ! »

C’était l’effondrement complet des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires, l’effondrement du Gouvernement provisoire dans la capitale.

Cependant, fort du soutien du Ier congrès des Soviets, le Gouvernement provisoire avait décidé de poursuivre sa politique impérialiste. Dans cette même journée du 18 juin, docile à la volonté des impérialistes anglo-français, il jeta les soldats du front à l’attaque. La bourgeoisie voyait dans cette offensive la seule possibilité d’en finir avec la révolution. Elle espérait, en cas de succès, prendre en main tout le pouvoir, refouler les Soviets et écraser les bolchéviks. En cas d’insuccès, on pourrait rejeter toute la faute sur ces mêmes bolchéviks, en les accusant d’avoir décomposé l’armée.

On pouvait être certain que l’offensive échouerait. C’est ce qui advint en effet. La fatigue des soldats, l’incompréhension où ils étaient des buts de l’offensive, leur défiance à l’égard d’un commandement qui leur était étranger, le manque de munitions et d’artillerie, toutes ces circonstances déterminèrent l’échec de l’offensive.

La nouvelle de l’offensive et de son échec émut toute la capitale. L’indignation des ouvriers et des soldats fut sans bornes. Il apparut qu’en proclamant une politique de paix, le Gouvernement provisoire avait trompé le peuple. Il apparut que le Gouvernement provisoire était pour la continuation de la guerre impérialiste. Il apparut que le Comité exécutif central des Soviets de Russie et le Soviet de Pétrograd n’avaient pas voulu ou n’avaient pas pu s’opposer aux agissements criminels du Gouvernement provisoire et s’étaient traînés à sa suite.

Le courroux révolutionnaire des ouvriers et des soldats de Pétrograd débordait. Le 3 (16) juillet, dans le quartier de Vyborg, des manifestations éclatent spontanément, qui durent toute la journée.

D’abord isolées, elles se transforment en une grandiose manifestation armée, sur le mot d’ordre de passage du pouvoir aux Soviets. Le Parti bolchévik était contre une action armée à ce moment-là ; il considérait que la crise révolutionnaire n était pas encore mûre, que Tannée et la province n’étaient pas encore prêtes à soutenir l’insurrection de la capitale ; qu’une insurrection isolée et prématurée dans Pétrograd ne pouvait qu’aider la contre-révolution à écraser l’avant-garde de la révolution.

Mais lorsqu’il devint évident qu’il était impossible d’empêcher les masses de manifester, le Parti bolchévik décida de prendre part à la manifestation afin de lui donner un caractère pacifique et organisé. Et le Parti réussit : des centaines de milliers de manifestants se dirigèrent vers le siège du Soviet de Pétrograd et du Comité exécutif central des Soviets de Russie ; ils demandaient aux Soviets de prendre le pouvoir en main, de rompre avec la bourgeoisie impérialiste et de faire une politique de paix active.

Malgré le caractère pacifique de la manifestation, des détachements réactionnaires de junkers [élèves-officiers] et d’officiers furent lancés contre les manifestants. Les rues de Pétrograd furent inondées du sang des ouvriers et des soldats. Pour mater les ouvriers, on avait mandé du front les formations les plus incultes, les plus contre-révolutionnaires.

Quand ils eurent réprimé la manifestation des ouvriers et des soldats, menchéviks et socialistes-révolutionnaires, alliés à la bourgeoisie et aux généraux gardes-blancs, s’abattirent sur le Parti bolchévik. Les locaux de la rédaction de la Pravda sont saccagés. On interdit la Pravda, la Soldatskaïa Pravda [la Vérité des soldats} et nombre d’autres journaux bolchéviks.

L’ouvrier Voïnov, pour le seul fait d’avoir vendu le Listok Pravdy [Feuille de vérité], est abattu dans la rue par les junkers. On commence à désarmer les gardes rouges. Les unités révolutionnaires de la garnison sont retirées de la capitale et envoyées au front. On opère des arrestations à l’arrière et sur le front. Le 7 juillet, un mandat d’arrêt est lancé contre Lénine.

Plusieurs militants bolchéviks en vue sont arrêtés. L’imprimerie « Troud » [le Travail], où se tiraient les publications bolchéviques est mise à sac. Un communiqué du procureur de Pétrograd annonce que Lénine et plusieurs autres bolchéviks sont déférés en justice pour « haute trahison » et pour organisation de l’insurrection armée. L’accusation contre Lénine avait été fabriquée de toutes pièces à l’état-major du général Dénikine, avec des dépositions de mouchards et d’agents provocateurs.

C’est ainsi que le Gouvernement provisoire de coalition, dont faisaient partie des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires en vue, tels que Tsérételi et Skobélev, Kérenski et Tchernov, roulait dans le bourbier de l’impérialisme et de la contre-révolution déclarée. Au lieu d’une politique de paix, le Gouvernement pratiquait une politique visant à continuer la guerre. Au lieu de sauvegarder les droits démocratiques du peuple, il pratiquait une politique visant a supprimer ces droits et à mater par les armes les ouvriers et les soldais.

Ce que les représentants de la bourgeoisie Goulchkov et Milioukov n’avaient osé faire, les « socialistes » Kérenski et Tsérételi, Tchernov et Skobélev, l’osaient. La dualité de pouvoir avait pris fin. Elle s’était terminée en faveur de la bourgeoisie, puisque tout le pouvoir était passé aux mains du Gouvernement provisoire et que les Soviets, avec leur direction menchévique et socialiste-révolutionnaire, s’étaient transformés en appendice du Gouvernement.

C’en était fait de la période pacifique de la révolution, puisqu’on avait mis la baïonnette à l’ordre du jour. En présence d’une situation modifiée, le Parti bolchévik décida de modifier sa tactique. Il passa au travail clandestin, cacha soigneusement dans l’illégalité son chef Lénine et se prépara à l’insurrection pour renverser par les armes le pouvoir de la bourgeoisie et instaurer le pouvoir des Soviets.

4. Le Parti bolchévik s’oriente vers la préparation de l’insurrection armée. Le VIe congrès du Parti.

C’est dans les conditions d’une incroyable campagne d’excitation de la presse bourgeoise et petite-bourgeoise que se réunit à Pétrograd le Vie congrès du Parti bolchévik. Il se réunissait dix ans après le Ve congrès de Londres et cinq ans après la conférence bolchévique de Prague.

Les travaux du congrès se poursuivirent du 26 juillet au 3 août 1917, illégalement. Dans la presse on avait simplement annoncé la convocation du congrès, mais sans dire où il allait siéger. Les premières séances eurent lieu dans le quartier de Vyborg. Les dernières, dans un bâtiment scolaire, près de la porte de Narva, là où s’élève aujourd’hui une Maison de la culture. La presse bourgeoisie réclamait l’arrestation des congressistes. Les limiers de la police étaient sur les dents ; peine perdue : ils ne purent repérer le lieu où se tenait le congrès.

Ainsi, cinq mois après le renversement du tsarisme, les bolchéviks étaient obligés de se réunir clandestinement et Lénine, chef du parti prolétarien, se voyait contraint de se cacher dans une hutte de branchages, près de la station Razliv.

Traqué par les limiers du Gouvernement provisoire, il n’avait pu assister au congrès, mais il le dirigea du fond de sa retraite par l’intermédiaire de ses compagnons d’armes et disciples de Pétrograd : Staline, Sverdlov, Molotov, Ordjonikidzé.

Il y avait au congrès 157 délégués avec voix délibérative et 128 avec voix consultative. Le Parti comptait à l’époque près de 240 000 adhérents. Le 3 juillet, c’est-à-dire avant l’écrasement de la manifestation ouvrière, alors que l’action des bolchéviks était encore légale, le Parti possédait 41 organes de presse : 29 en russe et 12 dans les autres langues.

Les persécutions engagées dans les journées de juillet contre les bolchéviks et la classe ouvrière, loin de diminuer l’influence de notre Parti, l’avaient au contraire augmentée. Les délégués des organisations locales rapportèrent une quantité de faits témoignant que les ouvriers et les soldats abandonnaient en masse les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires, qu’ils traitaient avec mépris de « social-geôliers ». Les ouvriers et les soldats membres des partis menchévik et socialiste-révolutionnaire déchiraient leurs cartes d’adhérents ; la malédiction aux lèvres, ils abandonnaient leur parti et venaient demander aux bolchéviks de les accepter dans leurs rangs.

Les questions essentielles du congrès furent le rapport politique du Comité central et la situation politique. Dans ces rapports, le camarade Staline montra avec toute la précision voulue que, malgré les efforts de la bourgeoisie pour écraser la révolution, celle-ci montait, se développait. Il montra que la révolution posait une série de problèmes : application du contrôle ouvrier sur la production et la répartition des produits ; remise de la terre aux paysans, remise du pouvoir détenu par la bourgeoisie aux mains de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre. Il déclara que par son caractère, la révolution devenait socialiste.

La situation politique du pays s’était nettement modifiée depuis les journées de juillet. Plus de dualité de pouvoir. Les Soviets avec leur direction menchévique et socialiste-révolutionnaire avaient refusé de prendre tout le pouvoir. Voilà pourquoi les Soviets étaient devenus impuissants.

Le pouvoir s’était concentré dans les mains du Gouvernement provisoire bourgeois, qui continuait à désarmer la révolution, à saccager ses organisations, à saccager le Parti bolchévik. Les possibilités de développement pacifique de la révolution avaient disparu. Il ne reste qu’une chose, dit le camarade Staline : prendre le pouvoir par la force en renversant le Gouvernement provisoire. Mais prendre le pouvoir par la force, cela n’est possible qu’au prolétariat allié aux pauvres de la campagne.

Les Soviets, toujours dirigés par les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires, avaient glissé dans le camp de la bourgeoisie et, dans la situation actuelle, ils ne pouvaient que faire figure d’auxiliaires du Gouvernement provisoire.

Depuis les journées de juillet, dit le camarade Staline, le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux Soviets » devait être retiré. Cependant, le retrait momentané de ce mot d’ordre ne signifiait nullement l’abandon de la lutte pour le pouvoir des Soviets. Il ne s’agissait pas des Soviets en général, organes de la lutte révolutionnaire, mais uniquement des soviets d’alors, qui étaient dirigés par les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires.

« La période pacifique de la révolution a pris fin, déclara le camarade Staline ; la période non pacifique est venue, la période des engagements et des explosions… » (Procès verbaux du Vie congrès du P.O.S.D.R., p111, éd. Russe.)

Le Parti s’orientait vers l’insurrection armée.

Mais il se trouva au congrès des gens qui, traduisant l’influence de la bourgeoisie, s’élevèrent contre l’orientation vers la révolution socialiste.

Le trotskiste Préobrajenski proposa, dans la résolution sur la conquête du pouvoir, d’indiquer qu’on ne pourrait diriger le pays dans la voie socialiste que si la révolution prolétarienne éclatait en Occident.

Contre cette proposition trotskiste s’éleva le camarade Staline :

« La possibilité n’est pas exclue, dit le camarade Staline, que la Russie soit justement le pays qui fraye la voie au socialisme… Il faut rejeter loin de nous cette idée périmée que seule l’Europe peut nous montrer le chemin. Il existe un marxisme dogmatique et un marxisme créateur. Je me place sur le terrain de ce dernier. » (Ibidem, pp. 233-234.)

Boukharine, qui se plaçait sur les positions trotskistes, soutint que les paysans étaient d’humeur patriotarde, qu’ils faisaient bloc avec la bourgeoisie et ne suivraient pas la classe ouvrière.

Dans sa réplique à Boukharine, le camarade Staline indiqua que les paysans diffèrent : il y a des paysans coccus qui soutiennent la bourgeoisie impérialiste, et il y a la paysannerie pauvre qui recherche une alliance avec la classe ouvrière et la soutiendra dans sa lutte pour la victoire de la révolution.

Le congrès repoussa les amendements de Préobrajenski et de Boukharine et approuva le projet de résolution du camarade Staline.

Le congrès discuta et approuva la plate-forme économique des bolchéviks. Ses points essentiels étaient : confiscation de la terre des grands propriétaires fonciers et nationalisation de toutes les terres dans le pays ; nationalisation des banques, nationalisation de la grande industrie, contrôle ouvrier sur la production et la répartition.

Le congrès souligna l’importance de la lutte pour le contrôle ouvrier sur la production, contrôle qui sera d’une importance considérable lors du passage à la nationalisation de la grande industrie.

Dans toutes ses décisions, le VIe congrès souligne avec force la thèse de Lénine sur l’alliance du prolétariat et de la paysannerie pauvre comme condition de la victoire de la révolution socialiste.

Le congrès condamna la théorie menchévique de la neutralité des syndicats. Il montra que les tâches importantes qui attendaient la classe ouvrière de Russie, ne pouvaient être accomplies que si les syndicats demeuraient des organisations de classe combatives, reconnaissant la direction politique du Parti bolchévik.

Le congrès adopta une résolution sur les « Unions de la jeunesse » qui, à l’époque, surgissaient souvent de façon spontanée. Par son travail ultérieur, le Parti a su faire de ces organisations de jeunes la réserve de ses forces.

Le congrès discuta si Lénine devait se présenter à la justice. Kaménev, Rykov, Trotski et d’autres estimaient, dès avant le congrès, que Lénine devait comparaître devant le tribunal des contre-révolutionnaires. Le camarade Staline s’éleva résolument contre la comparution de Lénine. Le VIe congrès se prononça dans le même sens, estimant qu’on ne procèderait pas à un jugement, mais à un règlement de comptes. Le congrès ne doutait pas que la bourgeoisie ne voulut qu’une chose : supprimer physiquement Lénine, son ennemi le plus dangereux. Le congrès protesta énergiquement contre la persécution policière des chefs du prolétariat révolutionnaire par la bourgeoisie et envoya un message de salutations à Lénine.

Le VIe congrès adopta de nouveaux statuts pour le Parti. Ces statuts indiquaient que toutes les organisations du Parti devaient être basées sur le principe du centralisme démocratique.

Cela signifiait :

1° Election de tous les organismes dirigeants du Parti, du sommet à la base ;

2° Comptes rendus périodiques des organismes du Parti devant leurs organisations respectives ;

3° Discipline rigoureuse dans le parti et soumission de la minorité à la majorité ;

4° Caractère strictement obligatoire des décisions des organismes supérieurs pour les organismes inférieurs ainsi que pour tous les membres du Parti.

Les statuts disaient que les adhésions au parti sont acceptées par les organisations de base sur recommandation de deux membres du Parti et après confirmation par l’assemblée générale des membres de l’organisation intéressée.

Le VIe congrès accepta dans le Parti les « mejrayontsy » [interrayons], avec leur leader Trotski. Ce petit groupe qui existait à Pétrograd depuis 1913, était composé de menchéviks trotskistes et d’un certain nombre d’anciens bolchéviks qui avaient abandonné le Parti.

Pendant la guerre, les « mejrayontsy » s’étaient affirmés comme une organisation centriste. Ils luttaient contre les bolchéviks, mais ils étaient aussi, sur bien des points, en désaccord avec les menchéviks, occupant ainsi une position intermédiaire, centriste, hésitante. Au VIe congrès du Parti, les « mejrayontsy » se déclarèrent d’accord en tous points avec les bolchéviks ; ils demandèrent à être admis au Parti. Le congrès donna suite à leur demande, pensant qu’ils pourraient avec le temps devenir de véritables bolchéviks. En effet, certains « mejrayontsy », par exemple, Volodarski, Ouritski, d’autres encore sont devenus par la suite des bolchéviks.

Quant à Trotski et certains de ses proches amis, ils étaient entrés dans le Parti, comme on l’a su plus tard, non pour travailler au profit du Parti, mais pour le disloquer, le faire sauter du dedans.

Toutes les décisions du VIe congrès visaient à préparer le prolétariat et la paysannerie pauvre à l’insurrection armée. Le congrès aiguilla le Parti sur l’insurrection armée, sur la révolution socialiste.

Le manifeste lancé par le congrès au nom du parti appelait les ouvriers, les soldats, les paysans, à se préparer aux combats décisifs contre la bourgeoisie. Il se terminait par ces mots :

« Préparez-vous aux nouvelles batailles, camarades de combat ! Avec fermeté, courage et calme, sans vous laisser prendre à la provocation, accumulez les forces, formez-vous en colonnes de combat ! Sous le drapeau du parti, prolétaires et soldats ! Sous notre drapeau, opprimés des campagnes ! »

5. Complot du général Kornilov contre la Révolution. Ecrasement du complot. Les Soviets de Pétrograd et de Moscou se rangent aux côtés des bolchéviks.

Une fois maîtresse du pouvoir, la bourgeoisie se prépara à écraser les Soviets, devenus impuissants, et à établir une dictature contre-révolutionnaire déclarée. Le millionnaire Riabouchinski eut le cynisme de déclarer que la seule issue à la situation était, selon lui, « que la main décharnée de la famine, la misère du peuple prenne à la gorge les faux amis du peuple, les Soviets et Comités démocratiques ». Au front sévissaient les cours martiales et la peine de mort pour les soldats ; le 3 août 1917, le général en chef Kornilov exigea que la peine de mort fût rétablie également à l’arrière.

Le 12 août s’ouvrit à Moscou, au Grand Théâtre, la conférence d’État convoquée par le Gouvernement provisoire, en vue de mobiliser les forces de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers. À la conférence assistaient principalement les représentants des grands propriétaires fonciers, de la bourgeoisie, des généraux, des officiers, des cosaques. Les Soviets y étaient représentés par des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires.

Le jour de l’ouverture de la Conférence d’État, les bolcheviks organisèrent à Moscou, en signe de protestation, une grève générale qui engloba la majorité des ouvriers. Des grèves eurent lieu également dans plusieurs autres villes.

Le socialiste-révolutionnaire Kérenski, vrai tranche-montagne, menaça dans son discours à la conférence de réprimer « par le fer et dans le sang » toutes les tentatives de mouvement révolutionnaire, y compris celles des paysans pour enlever d’autorité les terres des grands propriétaires fonciers. Quant au général contre-révolutionnaire Kornilov, il exigeait, sans plus, « la suppression des Comités et des Soviets ».

Et ce fut, au Grand Quartier Général, un pèlerinage de banquiers, de gros négociants, de fabricants, venant offrir à Kornilov leur argent et leur appui. On vit également arriver chez le général Kornilov les représentants des « alliés », c’est-à-dire de l’Angleterre et de la France, pour exiger que 1’on hâtât l’offensive contre la révolution. On s’acheminait vers le complot contre-révolutionnaire du général Kornilov.

Ce complot se préparait ouvertement. Pour détourner l’attention, les conspirateurs avaient fait courir le bruit que les bolcheviks préparaient une insurrection à Pétrograd pour le 27 août, à l’occasion des six mois de la révolution. Le Gouvernement provisoire, Kérenski en tête, fondit sur les bolchéviks, renforça la terreur contre le Parti du prolétariat. De son côté, le général Kornilov rassembla des troupes pour marcher sur Pétrograd, anéantir les Soviets et former un gouvernement à dictature militaire.

Kornilov s’était d’abord abouché avec Kérenski pour son coup de force contre-révolutionnaire. Mais, au dernier moment, Kérenski fit brusquement volte-face, se désolidarisant de son complice. Il craignait que les masses populaires, dressées contre la réaction Kornilov pour l’écraser, ne balaient du même coup le gouvernement bourgeois, si ce dernier ne se désolidarisait pas aussitôt de Kornilov.

Le 25 août, Kornilov dépêcha sur Pétrograd le 3e corps de cavalerie, sous les ordres du général Krymov, en proclamant son intention de « sauver la patrie ». En réponse à la rébellion Kornilov, le Comité central du Parti bolchévik appelle les ouvriers et les soldats à infliger une énergique riposte armée à la contre-révolution. Les ouvriers s’arment rapidement et se préparent à la riposte. En ces jours-là, les détachements de gardes rouges voient leurs effectifs augmenter de plusieurs fois. Les syndicats mobilisent leurs adhérents. Les formations militaires révolutionnaires de Pétrograd se tiennent prêtes au combat.

Autour de Pétrograd on creuse des tranchées, on pose des fils de fer barbelés, on démonte les voies ferrées. Plusieurs milliers de matelots armés arrivaient de Cronstadt pour défendre la capitale. On envoya des délégués au-devant de la « division sauvage » qui marchait sur Pétrograd ;quand ils eurent expliqué aux soldats — des montagnards du Caucase — le vrai sens du coup de force Kornilov, la « division sauvage » refusa de marcher sur Pétrograd !

Des agitateurs furent également envoyés dans les autres formations de Kornilov. Partout où il y avait du danger, on créait des comités révolutionnaires et des états-majors de lutte contre Kornilov.

Saisis d’une frayeur mortelle, les leaders menchéviks et socialistes-révolutionnaires, y compris Kérenski, cherchèrent au cours de ces journées protection auprès des bolchéviks ; ils s’étaient convaincus que les bolchéviks étaient dans la capitale la seule force réelle qui fût capable de battre Kornilov. Mais, en mobilisant les masses pour écraser Kornilov, les bolchéviks n’abandonnaient point leur lutte contre le gouvernement Kérenski. Ils dénonçaient aux masses le gouvernement de Kérenski, des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires, qui par toute leur politique favorisaient objectivement le complot contre-révolutionnaire de Kornilov.

Grâce à toutes ces mesures, le coup de force Kornilov est écrasé. Le général Krymov se suicide. Kornilov et ses acolytes, Dénikine et Loukomski, sont arrêtés. (Au reste, Kérenski les fera bientôt remettre en liberté.)

L’écrasement de l’aventure Kornilov révéla d’un coup le rapport des forces entre la révolution et la contre-révolution. Il montra que tout le camp de la contre-révolution était condamné, depuis les généraux et le parti cadet jusqu’aux menchéviks et aux socialistes-révolutionnaires empêtrés dans les rets de la bourgeoisie.

Il devint évident que la politique de continuation d’une guerre accablante ainsi que la ruine économique que cette politique engendrait, avaient définitivement compromis leur influence sur les masses populaires. L’écrasement de Kornilov montra encore que le Parti bolchévik avait grandi et était devenu la force décisive de la révolution, la force capable de battre en brèche les pires menées de la contre-révolution.

Notre Parti n’était pas encore un parti gouvernant, mais lors du coup de force Kornilov, il s’affirma comme la véritable force gouvernante, puisque les ouvriers et les soldats exécutaient ses directives sans hésiter. L’écrasement de Kornilov montra enfin que les Soviets, qui semblaient morts, recélaient une force immense de résistance révolutionnaire. Il était hors de doute que c’étaient les Soviets et leurs comités révolutionnaires qui avaient barré la route aux troupes de Kornilov dont ils avaient entamé les forces. La lutte contre Kornilov ranima les Soviets des députés ouvriers et soldats ; elle les libéra des entraves de la politique de conciliation ; elle leur fit trouver la grand’route de la lutte révolutionnaire et les orienta vers le Parti bolchévik.

L’influence des bolchéviks dans les Soviets grandissait plus que jamais. De même, l’influence des bolchéviks augmentait rapidement à la campagne.

La rébellion Kornilov avait montré aux grandes masses paysannes que les propriétaires fonciers et les généraux, une fois les bolchéviks et les Soviets écrasés, s’en prendraient à la paysannerie. C’est pourquoi les grandes masses de paysans pauvres se groupèrent de plus en plus étroitement autour des bolchéviks.

Quant aux paysans moyens dont les hésitations avaient freiné le progrès de la révolution dans la période d’avril à août 1917, ils commencèrent après l’écrasement de Kornilov à se tourner délibérément vers le Parti bolchévik, en rejoignant la masse des paysans pauvres. Les grandes masses paysannes se rendaient compte peu à peu que seul le Parti bolchévik pouvait les débarrasser de la guerre, que seul il était capable de terrasser les propriétaires fonciers et était disposé à remettre la terre aux paysans. Les occupations de terres seigneuriales par les paysans se multipliaient énormément en septembre et octobre 1917.

Le labourage effectué d’autorité sur ces terres par les paysans se généralisait dans le pays entier. Exhortations et expéditions punitives ne pouvaient plus arrêter les paysans dressés pour la révolution.

La révolution montait.

El ce fut une période d’animation et de renouvellement des Soviets, la période de leur bolchévisation.Fabriques, usines, formations militaires, en renouvelant leurs députés, envoient aux Soviets, à la place des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires, des représentants du Parti bolchévik. Le 31 août, au lendemain de la victoire remportée sur Kornilov, le Soviet de Pétrograd se prononce pour la politique bolchévique. L’ancien bureau menchévik et socialiste-révolutionnaire du Soviet de Pétrograd, Tchkhéidzé en tête, démissionne, cédant la place aux bolchéviks. Le 5 septembre, le Soviet des députés ouvriers de Moscou se rallia aux bolchéviks. Le bureau menchévik et socialiste-révolutionnaire du Soviet de Moscou démissionne également, cédant le pas aux bolchéviks.

C’était la preuve que les conditions essentielles, nécessaires pour une insurrection victorieuse, étaient venues à maturité. Et de nouveau « Tout le pouvoir aux Soviets ! » s’inscrit à l’ordre du jour.

Mais ce n’est plus le vieux mot d’ordre de remise du pouvoir aux Soviets menchéviks et socialistes-révolutionnaires. Non, c’est le mot d’ordre d’insurrection des Soviets contre le Gouvernement provisoire, pour que la plénitude du pouvoir dans le pays passe aux Soviets dirigés par les bolchéviks. Au sein des partis de conciliation règne le désarroi.

Sous la poussée des paysans d’esprit révolutionnaire, une aile gauche se forme parmi les socialistes-révolutionnaires, savoir les socialistes-révolutionnaires « de gauche » ; ceux-ci expriment leur mécontentement de la politique de conciliation avec la bourgeoisie.

Chez les menchéviks, se forme à son tour un groupe de « gauches » dits « internationalistes », qui penchent vers les bolchéviks.

Quant aux anarchistes, groupe assez insignifiant déjà par son influence, ils se disloquent définitivement en groupuscules, dont les uns se confondent avec les éléments criminels, — voleurs cl agents provocateurs, — des bas-fonds de la société ; les autres se font expropriateurs « idéalistes », ils pillent les paysans et les petites gens de la ville, confisquent les locaux des clubs ouvriers, leurs économies ; les troisièmes enfin se jettent ouvertement dans le camp des contre-révolutionnaires pour organiser leur vie personnelle dans les arrière-cours de la bourgeoisie. Mais tous s’affirment contre tout pouvoir, y compris et surtout contre le pouvoir révolutionnaire des ouvriers et des paysans, convaincus qu’ils sont que le pouvoir révolutionnaire ne leur permettra pas de spolier le peuple et de dilapider son avoir.

Après l’écrasement de Kornilov, les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires firent une nouvelle tentative pour affaiblir l’essor révolutionnaire de plus en plus vigoureux. C’est à cet effet qu’ils réunirent le 12 septembre 1917 une Conférence démocratique de Russie, composée des représentants des partis socialistes, des Soviets conciliateurs, des syndicats, des zemstvos, des cercles industriels et commerçants et de l’armée.

La Conférence désigna dans son sein un Préparlement (Conseil provisoire de la République). Les conciliateurs pensaient pouvoir, à l’aide de ce Préparlement, arrêter la révolution et faire passer le pays du chemin de la révolution soviétique dans la voie du développement constitutionnel bourgeois, dans la voie du parlementarisme bourgeois. Vaine tentative de politiciens banqueroutiers pour faire tourner à rebours la roue de la révolution. Cette tentative devait échouer lamentablement, et c’est bien ce qui arriva. Les ouvriers se moquèrent des exercices parlementaires des conciliateurs. Pour rire, ils baptisèrent le Préparlement du nom d’ « avant-bain ».

Le Comité central du Parti bolchévik décida de boycotter le Préparlement. Il est vrai que la fraction bolchévique de ce dernier, où siégeaient des hommes tels que Kaménev et Théodorovitch, ne voulait pas quitter l’enceinte du Préparlement. Mais le Comité central du Parti l’y obligea. C’est avec le souci de détourner le Parti des préparatifs de l’insurrection que Kaménev et Zinoviev insistaient pour la participation au Préparlement.

À une séance do la fraction bolchevique de la Conférence démocratique de Russie, le camarade Staline s’éleva résolument contre cette participation. Il qualifia le Préparlement de « fausse-couche du kornilovisme ».

Lénine et Staline considéraient comme une faute grave même une participation de courte durée au Préparlement, car cette participation pouvait faire naître parmi les masses l’illusion que le Préparlement était effectivement capable de faire quelque chose pour les travailleurs. En même temps les bolchéviks préparaient avec insistance la convocation du IIe congrès des Soviets, où ils comptaient recueillir la majorité. Sous la poussée des Soviets bolchéviks et malgré tous les subterfuges des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires installés au Comité exécutif central de Russie, le IIe congrès des Soviets fut fixé à la seconde quinzaine d’octobre 1917.

6. Insurrection d’Octobre à Pétrograd et arrestation du Gouvernement provisoire. IIe congrès des Soviets et formation du gouvernement soviétique. Les décrets du IIe congrès des Soviets sur la paix et sur la terre. La révolution socialiste triomphe. Les causes de la victoire de la Révolution socialiste.

Les bolchéviks se préparaient énergiquement à l’insurrection. Lénine indiquait que les bolchéviks, ayant recueilli la majorité dans les Soviets des députés ouvriers et soldats des deux capitales, — Moscou et Pétrograd, — pouvaient et devaient prendre le pouvoir en main. En dressant le bilan des progrès accomplis, Lénine soulignait : « La majorité du peuple est pour nous ». Dans ses articles et ses lettres au Comité central et aux organisations bolchéviques, Lénine donnait le plan concret de l’insurrection : comment utiliser les unités militaires, la flotte et les gardes rouges ; quels étaient les points décisifs dont il fallait s’emparer à Pétrograd pour assurer le succès de l’insurrection, etc.

Le 7 octobre, Lénine arriva illégalement de Finlande à Pétrograd. Le 10 octobre se tint la séance historique du Comité central du Parti, qui décida de déclencher prochainement l’insurrection armée. La résolution historique du Comité central du Parti, rédigée par Lénine, portait :

« Le Comité central reconnaît que la situation internationale de la révolution russe (insurrection dans la flotte allemande comme manifestation extrême de la croissance, dans toute l’Europe, de la révolution socialiste mondiale ; menace du monde impérialiste d’étrangler la révolution russe), ainsi que la situation militaire (décision indéniable de la bourgeoisie russe et de Kérenski et consorts, de livrer Pétrograd aux Allemands), de même que la conquête de la majorité dans les Soviets par le Parti du prolétariat, — tout cela joint au soulèvement paysan et au revirement de confiance populaire en faveur de notre Parti (élections de Moscou) ; enfin, la préparation manifeste d’une deuxième aventure Kornilov (retrait des troupes de Pétrograd, transport de cosaques sur cette ville, encerclement de Minsk par les cosaques, etc.), — tous ces faits mettent à l’ordre du jour l’insurrection armée.

Reconnaissant ainsi que l’insurrection armée est inévitable et arrivée à pleine maturité, le Comité central invite toutes les organisations du Parti à s’inspirer de ce fait et à examiner et résoudre de ce point de vue toutes les questions pratiques (congrès des Soviets de la région du Nord, retrait des troupes de Pétrograd, actions de Moscou et de Minsk, etc.). » (Lénine, Œuvres choisies, t. II, p. 154.)

Contre cette décision historique se sont élevés et ont voté deux membres du comité central, Kaménev et Zinoviev. De même que les menchéviks, ils rêvaient d’une république parlementaire bourgeoise et calomniaient la classe ouvrière en soutenant qu’elle manquait de forces pour faire la révolution socialiste, qu’elle n’était pas encore suffisamment mûre pour prendre le pouvoir.

À cette séance, Trotski ne vota pas directement contre la résolution, mais il présenta un amendement qui devait faire échouer, réduire à néant l’insurrection. Il proposa de ne pas commencer l’insurrection avant l’ouverture du IIecongrès des Soviets : c’eût été faire traîner en longueur l’insurrection, en annoncer d’avance la date, avertir le Gouvernement provisoire.

Le Comité central du Parti bolchévik envoya des délégués dans le bassin du Donetz, dans l’Oural, à Helsingfors, à Cronstadt, sur le front sud-ouest, etc., pour organiser l’insurrection en province. Les camarades Vorochilov, Molotov, Dzerjinski, Ordjonikidzé, Kirov, Kaganovitch, Kouibychev, Frounzé, Iaroslavski, d’autres encore, furent spécialement chargés par le Parti de diriger l’insurrection en province.

Dans l’Oural, à Chadrinsk, le camarade Jdanov menait l’action dans l’armée. Les délégués du Comité central initiaient au plan d’insurrection les dirigeants des organisations bolchéviques locales et les alertaient pour soutenir l’insurrection de Pétrograd.

Sur les indications du Comité central du parti, on créa un Comité militaire révolutionnaire près le Soviet de Pétrograd, et il devint l’état-major reconnu de l’insurrection.

Cependant, la contre-révolution, elle aussi, rassemblait en hâte ses forces. On vit se constituer une union contre-révolutionnaire dite « Union des officiers ». Partout les contre-révolutionnaires créaient des états-majors pour la formation de bataillons de choc. Fin octobre, la contre-révolution disposait de 43 bataillons de choc. On avait crée des bataillons entièrement composés de chevaliers de Saint-Georges.

Le gouvernement de Kérenski posa la question du transfert du gouvernement à Moscou. Signe qu’il préparait a reddition de Pétrograd aux Allemands, pour conjurer l’insurrection dans la capitale. La protestation des ouvriers et des soldats de la garnison força le Gouvernement provisoire à rester à Pétrograd.

Le 16 octobre se tint une séance élargie du Comité central du Parti. Elle élut un Centre du Parti pour diriger l’insurrection, avec le camarade Staline à sa tête. Ce fut ce centre, noyau dirigeant du Comité militaire révolutionnaire près le Soviet de Pétrograd, qui guida pratiquement l’insurrection.

Pendant la séance du Comité central, les capitulards Zinoviev et Kaménev s’élevèrent de nouveau contre l’insurrection. Remis à leur place, ils décidèrent de se prononcer publiquement, dans la presse, contre l’insurrection, contre le Parti. Le 18 octobre, le journal menchévik Novaïa Jizn [Vie nouvelle] publiait une déclaration de Kaménev et de Zinoviev sur la préparation par les bolchéviks d’une insurrection qu’ils considéraient, eux, comme une aventure. Ainsi, Kaménev et Zinoviev révélaient à l’ennemi que le Comité central avait décidé de déclencher l’insurrection, de l’organiser à bref délai.

C’était une trahison. Lénine a écrit à ce propos : « Kaménev et Zinoviev ont livré à Rodzianko et à Kérenski la décision du Comité central de leur Parti sur l’insurrection armée. » Lénine posa devant le Comité central la question de l’exclusion de Zinoviev et de Kaménev du Parti.

Avertis par les traîtres, les ennemis de la révolution prennent aussitôt des mesures pour prévenir l’insurrection et écraser le Parti bolchévik, état-major de la révolution. Le Gouvernement provisoire tient une séance secrète, où il décide des mesures à prendre pour combattre les bolchéviks. Le 19 octobre, le Gouvernement provisoire mande d’urgence à Pétrograd des troupes du front.

Des patrouilles renforcées circulent dans les rues. La contre-révolution avait réussi à concentrer à Moscou des forces particulièrement importantes. Le Gouvernement provisoire avait dressé son plan : un jour avant l’ouverture du IIe congrès des Soviets, attaquer et occuper l’institut Smolny, siège du Comité central bolchévik et écraser le centre dirigeant bolchévik. À cet effet on avait amené de Pétrograd des troupes que le Gouvernement provisoire croyait sûres.

Mais les jours et les heures du Gouvernement provisoire étaient comptés. Aucune force ne pouvait plus arrêter la marche triomphale de la révolution socialiste.

Le 21 octobre, les bolchéviks dépêchent des commissaires du Comité militaire révolutionnaire dans toutes les unités révolutionnaires. Dans les jours qui précèdent l’insurrection, les unités militaires, les fabriques et les usines se préparent énergiquement au combat. Des tâches précises sont également assignées aux cuirassés Avrora [Aurore] et Zaria svobody [Aube de la liberté].

En séance du Soviet de Pétrograd, Trotski, par vantardise, livre à l’ennemi la date arrêtée par les bolchéviks pour déclencher l’insurrection. Afin d’empêcher le gouvernement Kérenski de faire échec à l’insurrection armée, le Comité central du Parti décide de la lancer et de l’accomplir plus tôt que le terme fixé, un jour avant l’ouverture du IIe congrès des Soviets

Le 24 octobre (6 novembre), de grand matin, Kérenski commença à interdire l’organe central du Parti bolchévik Rabotchi pout [la Voix ouvrière] et par dépêcher des autos blindées aux portes de la rédaction du Rabotchi pout et de l’imprimerie des bolchéviks.

Mais vers 10 heures du matin, sur les indications du camarade Staline, les gardes rouges et les soldats révolutionnaires refoulaient les autos blindées et plaçaient un poste renforcé aux abords de l’imprimerie et de la rédaction du Rabotchi pout. Vers 11 heures du matin, le Rabotchi pout paraissait avec un appel à renverser le Gouvernement provisoire. En même temps, sur la directive du Centre du parti qui dirigeait l’insurrection, on faisait venir d’urgence à Smolny des détachements de soldats révolutionnaires et de gardes rouges.

L’insurrection avait commencé.

Le 24 octobre dans la nuit, Lénine arriva à Smolny et prend en mains la direction de l’insurrection. Toute la nuit, des unités de troupes révolutionnaires et des détachements de la Garde rouge affluent vers Smolny. Les bolchéviks les dirigent sur le centre de la capitale, pour investir le palis d’Hiver où le Gouvernement provisoire s’est retranché.

Le 25 octobre (7 novembre), la Garde rouge et les troupes révolutionnaires occupent les gares, la poste, le télégraphe, les ministères, la banque d’État.

Le préparlement est dissous.

Smolny, siège du Soviet de Pétrograd et du Comité central bolchévik, devient l’état-major de la révolution d’où partent les ordres de combat.

Les ouvriers de Pétrograd ont montré, en ces journées, qu’ils avaient été à bonne école sous la direction du Parti bolchévik. Les unités de troupes révolutionnaires, préparées à l’insurrection par l’action bolchévique, exécutaient fidèlement les ordres de combat et se battaient dans le coude à coude avec la Garde rouge. La flotte ne se laissa pas distancer par l’armée. Cronstadt était un bastion du Parti bolchévik où, depuis longtemps, l’autorité du Gouvernement provisoire n’était plus reconnue. Le 25 octobre, c’est le cuirassé Avrora qui, par le grondement de ses pièces pointées sur le Palais d’Hiver, proclama l’inauguration d’une ère nouvelle, l’ère de la grande Révolution socialiste.

Le 25 octobre (7 novembre), les bolchéviks publièrent un appel « Aux citoyens de Russie » annonçant que le Gouvernement provisoire bourgeois était déposé, que le pouvoir de l’État était passé aux Soviets.

Le Gouvernement provisoire s’était retranché dans le Palais d’Hiver, sous la protection des junkers et des bataillons de choc. Dans la nuit du 25 au 26 octobre, ouvriers, soldats et matelots révolutionnaires prirent d’assaut le Palais d’Hiver et mirent en état d’arrestation le Gouvernement provisoire.

L’insurrection armée de Pétrograd avait triomphé.

Le IIe congrès des Soviets de Russie s’ouvrit à Smolny, le 25 octobre (7 novembre) 1917, à 10 H. 45 du soir, alors que l’insurrection victorieuse battait son plein à Pétrograd et que le pouvoir, dans la capitale, se trouvait en fait aux mains du Soviet de Pétrograd.

Les bolchéviks avaient recueilli au congrès l’immense majorité. Menchéviks, bundistes et socialistes-révolutionnaires de droite, voyant qu’ils avaient fait leur temps, abandonnèrent le congrès en déclarant qu’ils refusaient de participer à ses travaux. Dans la déclaration dont ils donnèrent lecture, ils qualifiaient la Révolution d’Octobre de « complot militaire ». Le congrès stigmatisa les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires ; il marqua que non seulement il ne regrettait pas leur défection, mais qu’il s’en félicitait, puisque grâce au départ des traîtres le congrès devenait un véritable congrès révolutionnaire des députés ouvriers et soldats.

Le congrès proclama que le pouvoir passait entièrement aux mains des Soviets.

« Fort de la volonté de l’immense majorité des ouvriers, des soldats et des paysans, fort de l’insurrection victorieuse des ouvriers et de la garnison de Pétrograd, le congrès prend en mains le pouvoir », était-il dit dans l’appel du IIe congrès des Soviets.

Dans la nuit du 26 octobre (8 novembre) 1917, le IIe congrès des Soviets adopta le décret sur la paix. Le congrès invitait les pays belligérants à conclure sur-le-champ un armistice d’au moins trois mois pour engager les pourparlers de paix. Tout en faisant appel aux gouvernements et aux peuples de tous les pays belligérants, le congrès s’adressait aussi aux « ouvriers conscients des trois nations les plus avancées de l’humanité et des plus grands États participant à la guerre présente : l’Angleterre, la France et l’Allemagne ».

Il en appelait au concours de ces ouvriers « pour faire aboutir l’œuvre de paix et du même coup l’œuvre d’affranchissement des masses travailleuses et exploitées, de tout esclavage et de toute exploitation ».

La même nuit, le IIe congrès des Soviets adopta un décret sur la terre, en vertu duquel le « droit de propriété des grands propriétaires fonciers sur la terre était aboli immédiatement, sans aucune indemnité ». Cette loi agraire s’inspirait d’un Mandat paysan général, établi sur la base de 242 mandats paysans locaux. Aux termes de ce Mandat, le droit de propriété privée sur la terre était aboli à jamais et remplacé par la propriété nationale, par la propriété de l’État sur la terre. Les terres des grands propriétaires fonciers, des apanages et des couvents étaient remises en jouissance gratuite à tous les travailleurs.

En vertu de ce décret, la paysannerie reçut de la Révolution socialiste d’Octobre plus de 150 millions de déciatines [1 déciatine = 1,092 ha] de terres nouvelles, qui jusqu’à présent étaient détenues par les grands propriétaires fonciers, la bourgeoisie, la famille impériale, les couvents, l’Eglise.

Les paysans furent libérés des annuités de fermage aux propriétaires fonciers pour une somme d’environ 500 millions de roubles-or.

Toutes les richesses du sous-sol (pétrole, charbon, minerai, etc.), les forêts et les eaux, devinrent propriété du peuple.

Enfin le IIe congrès des Soviets de Russie constitua le premier gouvernement des Soviets, le Conseil des commissaires du peuple. Celui-ci était entièrement formé de bolchéviks. Lénine fut élu président de ce premier Conseil des commissaires du peuple.

Ainsi se termina le IIe congrès historique des Soviets.

Les délégués rentrèrent chez eux pour répandre la nouvelle de la victoire des Soviets à Pétrograd et assurer l’extension du pouvoir des Soviets à l’ensemble du pays.

Ce n’est pas du premier coup ni partout que le pouvoir passa aux Soviets. Alors que le pouvoir soviétique existait déjà à Pétrograd, des batailles opiniâtres et acharnées se déroulèrent pendant plusieurs jours encore dans les rues de Moscou. Pour empêcher que le pouvoir passât aux mains du Soviet de Moscou, les partis de contre-révolution, — menchéviks et socialiste-révolutionnaire, — aidés des gardes blancs et des junkers engagèrent une lutte armée contre les ouvriers et les soldats. C’est seulement au bout de plusieurs jours que les rebelles furent battus et le pouvoir des Soviets instauré à Moscou.

À Pétrograd même, dans certains quartiers, des tentatives contre-révolutionnaires furent faites, dans les premiers jours qui suivirent la victoire de la révolution, pour renverser le pouvoir des Soviets. Kérenski, qui pendant l’insurrection s’était enfui de Pétrograd dans la zone du front nord, rassembla plusieurs formations cosaques placées sous les ordres du général Krasnov et le 10 novembre 1917, il les jeta sur Pétrograd.

Le 11 novembre 1917, une organisation contre-révolutionnaire, le « Comité du salut de la patrie et de la révolution », socialistes-révolutionnaires en tête, souleva à Pétrograd une révolte de junkers. Mais les rebelles furent battus sans trop de peine. En l’espace d’une seule journée, dans la soirée du 11 novembre, la mutinerie des junkers était liquidée par les matelots et les gardes rouges et le 13 novembre, le général Krasnov était mis en déroute près des hauteurs de Poulkovo.

Comme pendant l’insurrection d’Octobre, Lénine avait dirigé personnellement l’écrasement de l’émeute antisoviétique. Sa fermeté irréductible et sa calme certitude de la victoire inspiraient les masses, les soudaient. L’ennemi fut battu. Krasnov, fait prisonnier, donna sa « parole d’honneur » de ne plus lutter contre le pouvoir soviétique. C’est sur cette « parole d’honneur » qu’il fut relâché ; par la suite, Krasnov devait violer sa parole de général. Kérenski, déguisé en femme, put s’enfuir « dans une direction inconnue ».

À Moguilev, au Grand Quartier Général des armées, le général Doukhonine essaya également de déclencher une rébellion. Le gouvernement soviétique avait invité Doukhonine à négocier immédiatement l’armistice avec le commandement allemand : Doukhonine refusa d’obéir. Il fut destitué par ordre du pouvoir soviétique. Le G.Q.G. contre-révolutionnaire fut anéanti, et Doukhonine tué par les soldats qui s’étaient soulevés contre lui.