Voici une simple phrase qui a l’air toute logique :

« Un effet ne peut pas se produire avant la cause qui en est à l’origine »

Cela a l’air logique, en effet. Mais la logique n’est pas le matérialisme dialectique. La logique, c’est la logique, avec des concepts comme par exemple effet, cause, conséquence, origine.

Il est donc incorrect de formuler une phrase comme : « Un effet ne peut pas se produire avant la cause qui en est à l’origine. » Pour le matérialisme dialectique, cette phrase est impossible. Le matérialisme dialectique, quant à lui, n’utilise pas ces concepts et ne considère pas un phénomène comme le fait la logique.

Comment la logique comprend-elle un phénomène ? La logique est une méthode très particulière, élaborée au cours de nombreux siècles, principalement à partir d’Aristote. Le point de départ, c’est ce qu’on appelle le syllogisme:

Socrate est un homme

Les hommes sont mortels

Donc : Socrate est mortel

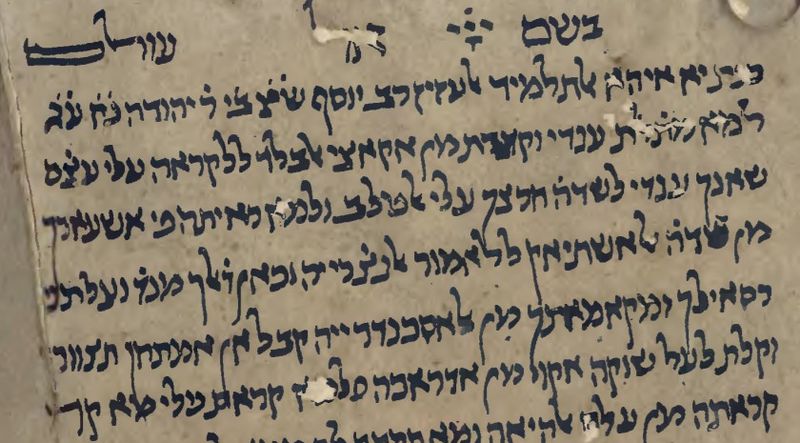

Voici comment le philosophe juif Maïmonide (1138-1204) présente le fond de la pensée d’Aristote :

« Il a été exposé dans la Physique que tout ce qui existe, excepté la Cause Première, doit son origine aux quatre causes suivantes – la matière, la forme, l’agent (ou l’efficient) et la fin.

Elles sont parfois prochaines, parfois lointaines, mais chacune de ces quatre est appelée cause.

Ils pensent aussi, et je ne le conteste pas, que Dieu – bénit soit-il – est l’efficient du monde, sa forme et sa fin. » (Moreh Nebukim).

Si l’on utilise en effet les concepts de cause et de conséquence, alors un phénomène a une cause et une conséquence, et ce serait valable, logiquement, pour tous les phénomènes.

Cela revient inévitablement à dire que nous avons une cause nous-même en tant qu’individus (les parents ? L’espèce?). Et cela revient à dire que le monde, dans son ensemble, a une cause.

Or, pour le matérialisme dialectique, le monde est sa propre « cause. » Il n’y a pas d’origine à un phénomène : un phénomène est une transformation, avec un saut qualitatif. Il ne peut pas être « causé » – il se produit.

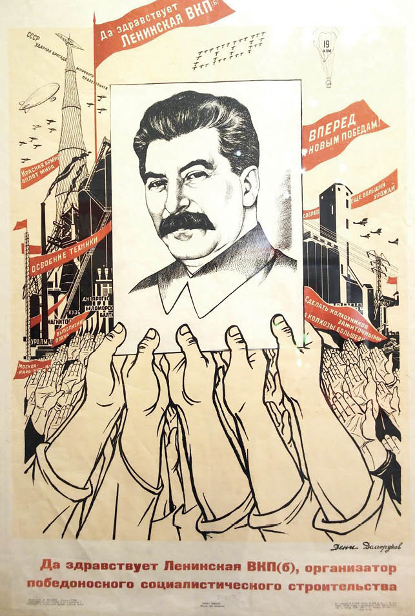

Voici comment Mao Zedong présente cette question dans De la contradiction :

« L’école de Déborine, comme la lecture des articles dans lesquels les philosophes soviétiques la soumettent à la critique permet de le constater, considère que la contradiction n’apparaît pas dès le début du processus, mais à un certain stade de son développement.

Il s’ensuit que jusqu’à ce moment le développement du processus se produit non sous l’action des causes internes, mais sous celle des causes externes. Déborine revient ainsi aux théories métaphysiques des causes externes et du mécanisme. »

« La cause fondamentale du développement des choses et des phénomènes n’est pas externe, mais interne; elle se trouve dans les contradictions internes des choses et des phénomènes eux-mêmes. »

« Toute forme de mouvement contient en soi ses propres contradictions spécifiques, lesquelles constituent cette essence spécifique qui différencie une chose des autres. C’est cela qui est la cause interne ou si l’on veut la base de la diversité infinie des choses dans le monde. »

Le matérialisme dialectique rejette donc la théorie des causes externes.

Est donc incorrecte la phrase :

« Un effet ne peut pas se produire avant la cause qui en est à l’origine »

qui sépare abstraitement l’effet et la cause, cassant le processus en deux éléments distincts, avec la cause qui serait « origine » et l’effet qui serait en quelque sorte la conséquence logique du phénomène.

Mais est-ce que cela veut dire qu’un « effet » peut se produire avec sa « cause » ? Justement, cela ne veut rien dire car tout phénomène s’auto-transforme. C’est cela, la dialectique de la matière éternelle.

Et c’est précisément le point d’ailleurs sur lequel a buté Aristote, avec le fameux « l’oeuf et la poule. »

Aristote a dû élaboré toute une série de concepts : acte possible (« en puissance »), acte réalisé (« en acte »), génération, etc. pour tenter de s’en sortir.

Et il a dû systématiquement se fonder sur un Dieu suprême qui serait le « Moteur » de tout mouvement, afin que son système de cause et de conséquence se mette en branle. Les penseurs juifs, arabes et perses de la période de la Falsafa commençaient leurs ouvrages par saluer Dieu comme cause de toutes les causes.

Mais le matérialisme dialectique ne reconnaît pas une cause ayant logiquement une cause qui elle-même, etc. jusqu’à la cause suprême, appelé « Dieu. »

Le matérialisme dialectique considère que la matière s’auto-transforme à coups de sauts qualitatifs !

Le mouvement est le produit de l’identité des contraires – or, cause et conséquence s’opposent absolument.

Dans la Dialectique de la nature, Engels présente ainsi l’erreur d’Aristote – erreur qui avait le mérite de paver la voie à la science, comme expliqué dans l’article L’importance historique (pour l’idéalisme) d’Aristote, disciple de Platon :

« Deux courants philosophiques : le courant métaphysique avec des catégories immuables, le courant dialectique (Aristote et surtout Hegel) avec des catégories fluides ; les preuves que ces oppositions immuables : fondement et conséquence, cause et effet, identité et différence, apparence et essence, ne résistent pas à la critique, que l’analyse montre l’un des pôles déjà in nuce [en germe] dans l’autre, qu’à un point déterminé un pôle se convertit en l’autre et que toute la logique ne se développe qu’à partir de ces oppositions en mouvement progressif (…).

Mais maintenant tout cela a changé. La chimie, la divisibilité abstraite du physique, le mauvais infini, – l’atomistique. La physiologie, – la cellule (le processus de développement organique tant des individus que des espèces par différenciation est la preuve la plus flagrante de la dialectique rationnelle), et enfin l’identité des forces de la nature et leur conversion réciproque, qui a mis fin à toute fixité des catégories. »

Et donc, puisque les catégories ne sont pas « fixes », il est vrai qu’un effet peut se produire avant la cause qui en est à l’origine.

Prenons ici un exemple avec la classe ouvrière. Celle-ci existe avec le mode de production capitaliste. Mais sa naissance a été un processus lent, et il y a eu des prémices. Ces prémices n’étaient-elles pas un effet – le courant plébéien de Babeuf durant la révolution française par exemple – avant la cause ?

En fait, il n’y a pas de cause externe, c’est ce qui fait que l’expression peut exister, de manière balbutiante, avant que la cause interne ne soit complétée.

Une femme enceinte peut ressentir un coup de pied du bébé – effet d’une cause qui n’existera au sens strict qu’avec la naissance de l’enfant.

Cela sonne très contradictoire, mais c’est justement contradictoire, car il faut maîtriser le processus de contradiction. Une phrase comme « Un effet ne peut pas se produire avant la cause qui en est à l’origine » ne veut rien dire pour le matérialisme dialectique.

Pour finir, regardons de manière simple en nous demandant la chose suivante : est-il possible que la lumière d’une lampe-torche soit projetée sur le mur avant qu’on ait appuyer sur le bouton pour allumer la lampe ?

Il est évident que non. Mais il ne s’agit pas d’une « cause » et d’une « conséquence. » Bien entendu, on peut le voir ainsi, ce que l’humanité a fait pour nombre d’actions pendant des centaines d’années.

Mais en réalité, l’énergie contenue dans la lampe torche s’est transformée.

C’est comme si on disait que la balle ne peut pas être lancée avant qu’on ait tapé dedans. Sauf que la balle est projetée par une énergie équivalente au coup. L’énergie s’est transformée.

L’être humain ne voit pas cela, il pense qu’il a provoqué quelque chose, qu’il a créé, alors qu’il participe à un processus de transformation, de production.

>>Revenir au sommaire des articles sur le matérialisme dialectique