Préface de Paul Verlaine

Le livre que nous offrons au public fut

écrit de 1873 à 1875, parmi des voyages tant en Belgique qu’en

Angleterre et dans toute l’Allemagne.

Le mot Illuminations est anglais et

veut dire gravures coloriées, – colored plates : c’est

même le sous-titre que M. Rimbaud avait donné à son manuscrit.

Comme on va voir, celui-ci se compose

de courtes pièces, prose exquise ou vers délicieusement faux

exprès. D’idée principale il n’y en a ou du moins nous n’y en

trouvons pas. De la joie évidente d’être un grand poète, tels

paysages féeriques, d’adorables vagues amours esquissées et la

plus haute ambition (arrivée) de style : tel est le résumé

que nous croyons pouvoir oser donner de l’ouvrage ci-après. Au

lecteur d’admirer en détail.

De très courtes notes biographiques

feront peut-être bien.

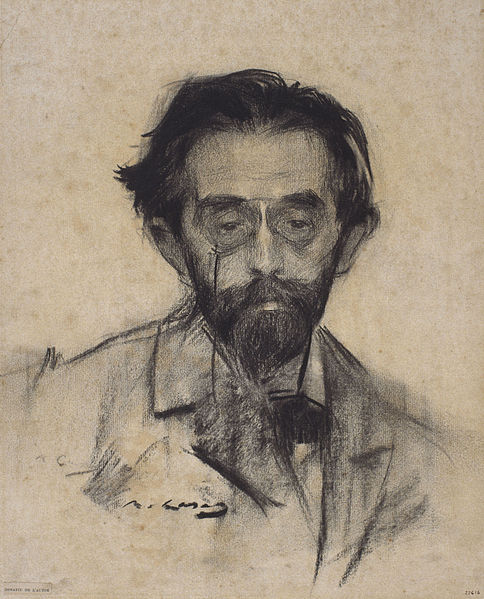

M. Arthur Rimbaud est né d’une

famille de bonne bourgeoisie à Charleville (Ardenne) où il fit

d’excellentes études quelque peu révoltées. A seize ans il avait

écrit les plus beaux vers du monde, dont de nombreux extraits furent

par nous donnés naguère dans un libelle intitulé les Poètes

maudits. Il a maintenant dans les trente-deux ans, et voyage en Asie

où il s’occupe de travaux d’art. Comme qui dirait le Faust du

second Faust, ingénieur de génie après avoir été l’immense

poète vivant élève de Méphistophélès et possesseur de cette

blonde Marguerite !

On l’a dit mort plusieurs fois. Nous

ignorons ce détail, mais en serions bien triste. Qu’il le sache au

cas où il n’en serait rien. Car nous fûmes son ami et le restons

de loin.

Deux autres manuscrits en prose et

quelques vers inédits seront publiés en leur temps.

Un nouveau portrait par Forain qui a

connu également M. Rimbaud paraîtra quand il faudra.

Dans un très beau tableau de

Fantin-Latour, Coin de table, à Manchester actuellement,

croyons-nous, il y a un portrait en buste de M. Rimbaud à seize ans.

Les Illuminations sont un peu

postérieures à cette époque.

Paul

Verlaine

Publié

dans La Vogue

1886

Après le déluge

Aussitôt que l’idée du Déluge se

fut rassise,

Un lièvre s’arrêta dans les

sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à

l’arc-en-ciel à travers la toile de l’araignée.

Oh les pierres précieuses qui se

cachaient, — les fleurs qui regardaient déjà.

Dans la grande rue sale les étals se

dressèrent, et l’on tira les barques vers la mer étagée là-haut

comme sur les gravures.

Le sang coula, chez Barbe-Bleue, — aux

abattoirs, — dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit

les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent.

Les castors bâtirent. Les

« mazagrans » fumèrent dans les estaminets.

Dans la grande maison de vitres encore

ruisselante les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses

images.

Une porte claqua, et sur la place du

hameau, l’enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des

coqs des clochers de partout, sous l’éclatante giboulée.

Madame *** établit un piano dans les

Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux

cent mille autels de la cathédrale.

Les caravanes partirent. Et le

Splendide Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du

pôle.

Depuis lors, la Lune entendit les

chacals piaulant par les déserts de thym, — et les églogues

en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette,

bourgeonnante, Eucharis me dit que c’était le printemps.

Sourds, étang, — Écume, roule

sur le pont, et par-dessus les bois ; — draps noirs et

orgues, — éclairs et tonnerre, — montez et roulez ;

— Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges.

Car depuis qu’ils se sont dissipés,

— oh les pierres précieuses s’enfouissant, et les fleurs

ouvertes ! — c’est un ennui ! et la Reine, la

Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais

nous raconter ce qu’elle sait, et que nous ignorons.

Enfance

I

Cette idole, yeux noirs et crin jaune,

sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine et

flamande ; son domaine, azur et verdure insolents, court sur des

plages nommées, par des vagues sans vaisseaux, de noms férocement

grecs, slaves, celtiques.

À la lisière de la forêt — les

fleurs de rêve tintent, éclatent, éclairent, — la fille à

lèvre d’orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui

sourd des prés, nudité qu’ombrent, traversent et habillent les

arcs-en-ciel, la flore, la mer.

Dames qui tournoient sur les terrasses

voisines de la mer ; enfantes et géantes, superbes noires dans

la mousse vert-de-gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et

des jardinets dégelés — jeunes mères et grandes sœurs aux

regards pleins de pèlerinages, sultanes, princesses de démarche et

de costume [,] tyranniques petites étrangères et personnes

doucement malheureuses.

Quel ennui, l’heure du « cher

corps » et « cher cœur ».

II

C’est elle, la petite morte, derrière

les rosiers. — La jeune maman trépassée descend le perron

— La calèche du cousin crie sur le sable — Le petit

frère — (il est aux Indes !) là, devant le couchant,

sur le pré d’œillets. — Les vieux qu’on a enterrés tout

droits dans le rempart aux giroflées.

L’essaim des feuilles d’or entoure

la maison du général. Ils sont dans le midi. — On suit la

route rouge pour arriver à l’auberge vide. Le château est à

vendre ; les persiennes sont détachées. — Le curé aura

emporté la clef de l’église. — Autour du parc, les loges

des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu’on ne

voit que les cimes bruissantes. D’ailleurs il n’y a rien à voir

là-dedans.

Les prés remontent aux hameaux sans

coqs, sans enclumes. L’écluse est levée. Ô les calvaires et les

moulins du désert, les îles et les meules.

Des fleurs magiques bourdonnaient. Les

talus le berçaient. Des bêtes d’une élégance fabuleuse

circulaient. Les nuées s’amassaient sur la haute mer faite d’une

éternité de chaudes larmes.

III

Au bois il y a un oiseau, son chant

vous arrête et vous fait rougir.

Il y a une horloge qui ne sonne pas.

Il y a une fondrière avec un nid de

bêtes blanches.

Il y a une cathédrale qui descend et

un lac qui monte.

Il y a une petite voiture abandonnée

dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée.

Il y a une troupe de petits comédiens

en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.

Il y a enfin, quand l’on a faim et

soif, quelqu’un qui vous chasse.

IV

Je suis le saint, en prière sur la

terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la

mer de Palestine.

Je suis le savant au fauteuil sombre.

Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la

bibliothèque.

Je suis le piéton de la grand’route

par les bois nains ; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je

vois longtemps la mélancolique lessive d’or du couchant.

Je serais bien l’enfant abandonné

sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant l’allée

dont le front touche le ciel.

Les sentiers sont âpres. Les

monticules se couvrent de genêts. L’air est immobile. Que les

oiseaux et les sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin

du monde, en avançant.

V

Qu’on me loue enfin ce tombeau,

blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief — très

loin sous terre.

Je m’accoude à la table, la lampe

éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces

livres sans intérêt.

À une distance énorme au-dessus de

mon salon souterrain, les maisons s’implantent, les brumes

s’assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit

sans fin !

Moins haut, sont des égouts. Aux

côtés, rien que l’épaisseur du globe. Peut-être les gouffres

d’azur, des puits de feu. C’est peut-être sur ces plans que se

rencontrent lunes et comètes, mers et fables.

Aux heures d’amertume je m’imagine

des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi

une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?

Conte

Un Prince était vexé de ne s’être

employé jamais qu’à la perfection des générosités vulgaires.

Il prévoyait d’étonnantes révolutions de l’amour, et

soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance

agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l’heure

du désir et de la satisfaction essentiels. Que ce fût ou non une

aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez

large pouvoir humain.

Toutes les femmes qui l’avaient connu

furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté ! Sous

le sabre, elles le bénirent. Il n’en commanda point de nouvelles.

— Les femmes réapparurent.

Il tua tous ceux qui le suivaient,

après la chasse ou les libations. — Tous le suivaient.

Il s’amusa à égorger les bêtes de

luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les

taillait en pièces. — La foule, les toits d’or, les belles

bêtes existaient encore.

Peut-on s’extasier dans la

destruction, se rajeunir par la cruauté ! Le peuple ne murmura

pas. Personne n’offrit le concours de ses vues.

Un soir il galopait fièrement. Un

Génie apparut, d’une beauté ineffable, inavouable même. De sa

physionomie et de son maintien ressortait la promesse d’un amour

multiple et complexe ! d’un bonheur indicible, insupportable

même ! Le Prince et le Génie s’anéantirent probablement

dans la santé essentielle. Comment n’auraient-ils pas pu en

mourir ? Ensemble donc ils moururent.

Mais ce Prince décéda, dans son

palais, à un âge ordinaire. Le prince était le Génie. Le Génie

était le Prince.

La musique savante manque à notre

désir.

Parade

Des drôles très solides. Plusieurs

ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés de mettre en

œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos

consciences. Quels hommes mûrs ! Des yeux hébétés à la

façon de la nuit d’été, rouges et noirs, tricolores, d’acier

piqué d’étoiles d’or ; des faciès déformés, plombés,

blêmis, incendiés ; des enrouements folâtres ! La

démarche cruelle des oripeaux ! — Il y a quelques

jeunes, — comment regarderaient-ils Chérubin ? — pourvus

de voix effrayantes et de quelques ressources dangereuses. On les

envoie prendre du dos en ville, affublés d’un luxe

dégoûtant.

Ô le plus violent Paradis de la

grimace enragée ! Pas de comparaison avec vos Fakirs et les

autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés avec

le goût du mauvais rêve ils jouent des complaintes, des tragédies

de malandrins et de demi-dieux spirituels comme l’histoire ou les

religions ne l’ont jamais été. Chinois, Hottentots, bohémiens,

niais, hyènes, Molochs, vieilles démences, démons sinistres, ils

mêlent les tours populaires, maternels, avec les poses et les

tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et

des chansons « bonnes filles ». Maîtres jongleurs, ils

transforment le lieu et les personnes, et usent de la comédie

magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s’élargissent,

les larmes et des filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur

terreur dure une minute, ou des mois entiers.

J’ai seul la clef de cette parade

sauvage.

Antique

Gracieux fils de Pan ! Autour de

ton front couronné de fleurettes et de baies tes yeux, des boules

précieuses, remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent.

Tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des

tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat dans ce

ventre où dort le double sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant

doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de

gauche.

Being beauteous

Devant une neige un Être de Beauté de

haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique

sourde font monter, s’élargir et trembler comme un spectre ce

corps adoré ; des blessures écarlates et noires éclatent dans

les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent,

dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. Et les

frissons s’élèvent et grondent et la saveur forcenée de ces

effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques

musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de

beauté, — elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont

revêtus d’un nouveau corps amoureux.

XXX

Ô la face cendrée, l’écusson de

crin, les bras de cristal ! le canon sur lequel je dois

m’abattre à travers la mêlée des arbres et de l’air léger !

Vies

I

Ô les énormes avenues du pays saint,

les terrasses du temple ! Qu’a-t-on fait du brahmane qui

m’expliqua les Proverbes ? D’alors, de là-bas, je vois

encore même les vieilles ! Je me souviens des heures d’argent

et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule,

et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. — Un

envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée — Exilé

ici j’ai eu une scène où jouer les chefs-d’œuvre dramatiques

de toutes les littératures. Je vous indiquerais les richesses

inouïes. J’observe l’histoire des trésors que vous trouvâtes.

Je vois la suite ! Ma sagesse est aussi dédaignée que le

chaos. Qu’est mon néant, auprès de la stupeur qui vous attend ?

II

Je suis un inventeur bien autrement

méritant que tous ceux qui m’ont précédé ; un musicien

même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. À

présent, gentilhomme d’une campagne aigre au ciel sobre, j’essaie

de m’émouvoir au souvenir de l’enfance mendiante, de

l’apprentissage ou de l’arrivée en sabots, des polémiques, des

cinq ou six veuvages, et quelques noces où ma forte tête m’empêcha

de monter au diapason des camarades. Je ne regrette pas ma vieille

part de gaîté divine : l’air sobre de cette aigre campagne

alimente fort activement mon atroce scepticisme. Mais comme ce

scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d’ailleurs

je suis dévoué à un trouble nouveau, — j’attends de

devenir un très méchant fou.

III

Dans un grenier où je fus enfermé à

douze ans j’ai connu le monde, j’ai illustré la comédie

humaine. Dans un cellier j’ai appris l’histoire. À quelque fête

de nuit dans une cité du Nord, j’ai rencontré toutes les femmes

des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris on m’a

enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée

par l’Orient entier j’ai accompli mon immense œuvre et passé

mon illustre retraite. J’ai brassé mon sang. Mon devoir m’est

remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement

d’outre-tombe, et pas de commissions.

Départ

Assez vu. La vision s’est rencontrée

à tous les airs.

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir,

et au soleil, et toujours.

Assez connu. Les arrêts de la vie. — Ô

Rumeurs et Visions !

Départ dans l’affection et le bruit

neufs !

Royauté

Un beau matin, chez un peuple fort

doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique.

« Mes amis, je veux qu’elle soit reine ! » « Je

veux être reine ! » Elle riait et tremblait. Il parlait

aux amis de révélation, d’épreuve terminée. Ils se pâmaient

l’un contre l’autre.

En effet ils furent rois toute une

matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons,

et toute l’après-midi, où ils s’avancèrent du côté des

jardins de palmes.

À une raison

Un coup de ton doigt sur le tambour

décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie.

Un pas de toi, c’est la levée des

nouveaux hommes et leur en-marche.

Ta tête se détourne : le nouvel

amour ! Ta tête se retourne, — le nouvel amour !

« Change nos lots, crible les

fléaux, à commencer par le temps », te chantent ces enfants.

« Élève n’importe où la substance de nos fortunes et de

nos vœux » on t’en prie.

Arrivée de toujours, qui t’en iras

partout.

Matinée d’ivresse

Ô mon Bien ! Ô mon

Beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! Chevalet

féerique ! Hourra pour l’œuvre inouïe et pour le corps

merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les

rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans

toutes nos veines même quand, la fanfare tournant, nous serons rendu

à l’ancienne inharmonie. Ô maintenant, nous si digne de ces

tortures ! rassemblons fervemment cette promesse surhumaine

faite à notre corps et à notre âme créés : cette promesse,

cette démence ! L’élégance, la science, la violence !

On nous a promis d’enterrer dans l’ombre l’arbre du bien et du

mal, de déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous

amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts

et cela finit, — ne pouvant nous saisir sur-le-champ de cette

éternité, — cela finit par une débandade de parfums.

Rire des enfants, discrétion des

esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets

d’ici, sacrés soyez-vous par le souvenir de cette veille. Cela

commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des

anges de flamme et de glace.

Petite veille d’ivresse, sainte !

quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié. Nous

t’affirmons, méthode ! Nous n’oublions pas que tu as

glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous

savons donner notre vie tout entière tous les jours.

Voici le temps des Assassins.

Phrases

Quand le monde sera réduit en un seul

bois noir pour nos quatre yeux étonnés, — en une plage pour

deux enfants fidèles, — en une maison musicale pour notre

claire sympathie, — je vous trouverai.

Qu’il n’y ait ici-bas qu’un

vieillard seul, calme et beau, entouré d’un « luxe inouï »,

— et je suis à vos genoux.

Que j’aie réalisé tous vos

souvenirs, — que je sois celle qui sait vous garrotter, — je

vous étoufferai.

Quand nous sommes très forts, — qui

recule ? très gais, qui tombe de ridicule ? Quand nous

sommes très méchants, que ferait-on de nous.

Parez-vous, dansez, riez, — je

ne pourrai jamais envoyer l’Amour par la fenêtre.

— Ma camarade, mendiante, enfant

monstre ! comme ça t’est égal, ces malheureuses et ces

manœuvres, et mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix

impossible, ta voix ! unique flatteur de ce vil désespoir.

(Fragments du feuillet 12)

Une matinée couverte, en juillet. Un

goût de cendres vole dans l’air ; — une odeur de bois

suant dans l’âtre, — les fleurs rouies, — le saccage

des promenades, — la bruine des canaux par les champs

— pourquoi pas déjà les joujoux et l’encens ?

J’ai tendu des cordes de clocher à

clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des

chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse.

Le haut étang fume continuellement.

Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc ? Quelles

violettes frondaisons vont descendre ?

Pendant que les fonds publics

s’écoulent en fêtes de fraternité, il sonne une cloche de feu

rose dans les nuages.

Avivant un agréable goût d’encre de

Chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. — Je

baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et, tourné du

côté de l’ombre, je vous vois, mes filles ! mes reines !

Ouvriers

Ô cette chaude matinée de février.

Le Sud inopportun vint relever nos souvenirs d’indigents absurdes,

notre jeune misère.

Henrika avait une jupe de coton à

carreau blanc et brun, qui a dû être portée au siècle dernier, un

bonnet à rubans, et un foulard de soie. C’était bien plus triste

qu’un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était

couvert, et ce vent du Sud excitait toutes les vilaines odeurs des

jardins ravagés et des prés desséchés.

Cela ne devait pas fatiguer ma femme au

même point que moi. Dans une flache laissée par l’inondation du

mois précédent à un sentier assez haut elle me fit remarquer de

très petits poissons.

La ville, avec sa fumée et ses bruits

de métiers, nous suivait très loin dans les chemins. Ô l’autre

monde, l’habitation bénie par le ciel et les ombrages ! Le

sud me rappelait les misérables incidents de mon enfance, mes

désespoirs d’été, l’horrible quantité de force et de science

que le sort a toujours éloignée de moi. Non ! nous ne

passerons pas l’été dans cet avare pays où nous ne serons jamais

que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus

une chère image.

Les Ponts

Des ciels gris de cristal. Un bizarre

dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d’autres

descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et ces figures se

renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous

tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes

s’abaissent et s’amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont

encore chargés de masures. D’autres soutiennent des mâts, des

signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent, et

filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge,

peut-être d’autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce

des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants

d’hymnes publics ? L’eau est grise et bleue, large comme un

bras de mer. — Un rayon blanc, tombant du haut du ciel,

anéantit cette comédie.

Ville

Je suis un éphémère et point trop

mécontent citoyen d’une métropole crue moderne parce que tout

goût connu a été éludé dans les ameublements et l’extérieur

des maisons aussi bien que dans le plan de la ville. Ici vous ne

signaleriez les traces d’aucun monument de superstition. La morale

et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin !

Ces millions de gens qui n’ont pas besoin de se connaître amènent

si pareillement l’éducation, le métier et la vieillesse, que ce

cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu’une

statistique folle trouve pour les peuples du continent. Aussi comme,

de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers

l’épaisse et éternelle fumée de charbon, — notre ombre

des bois, notre nuit d’été ! — des Érinnyes

nouvelles, devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur

puisque tout ici ressemble à ceci, — la Mort sans pleurs,

notre active fille et servante, et un Amour désespéré, et un joli

Crime piaulant dans la boue de la rue.

Ornières

À droite l’aube d’été éveille

les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc, et les

talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides

ornières de la route humide. Défilé de féeries. En effet :

des chars chargés d’animaux de bois doré, de mâts et de toiles

bariolées, au grand galop de vingt chevaux de cirque tachetés, et

les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes ;

— vingt véhicules, bossés, pavoisés et fleuris comme des

carrosses anciens ou de contes, pleins d’enfants attifés pour une

pastorale suburbaine ; — Même des cercueils sous leur

dais de nuit dressant les panaches d’ébène, filant au trot des

grandes juments bleues et noires.

Villes (Ce sont des villes !)

Ce sont des villes ! C’est un

peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de

rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des

rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de

colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les

feux. Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière

les chalets. La chasse des carillons crie dans les gorges. Des

corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et

des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les

plates-formes au milieu des gouffres les Rolands sonnent leur

bravoure. Sur les passerelles de l’abîme et les toits des auberges

l’ardeur du ciel pavoise les mâts. L’écroulement des apothéoses

rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques

évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes

crêtes une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus,

chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des

conques précieuses, — la mer s’assombrit parfois avec des

éclats mortels. Sur les versants des moissons de fleurs grandes

comme nos armes et nos coupes, mugissent. Des cortèges de Mabs en

robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds

dans la cascade et les ronces, les cerfs tettent Diane. Les

Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus

entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de

beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os

sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans

se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s’effondre. Les

sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit. Et une heure je suis

descendu dans le mouvement d’un boulevard de Bagdad où des

compagnies ont chanté la joie du travail nouveau, sous une brise

épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des

monts où l’on a dû se retrouver.

Quels bons bras, quelle belle heure me

rendront cette région d’où viennent mes sommeils et mes moindres

mouvements ?

Vagabonds

Pitoyable frère ! Que d’atroces

veillées je lui dus ! « Je ne me saisissais pas

fervemment de cette entreprise. Je m’étais joué de son infirmité.

Par ma faute nous retournerions en exil, en esclavage. » Il me

supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait

des raisons inquiétantes.

Je répondais en ricanant à ce

satanique docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je créais,

par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les

fantômes du futur luxe nocturne.

Après cette distraction vaguement

hygiénique, je m’étendais sur une paillasse. Et, presque chaque

nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche

pourrie, les yeux arrachés, — tel qu’il se rêvait !

— et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin

idiot.

J’avais en effet, en toute sincérité

d’esprit, pris l’engagement de le rendre à son état primitif de

fils du Soleil, — et nous errions, nourris du vin des cavernes

et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la

formule.

Villes (L’acropole officielle)

L’acropole officielle outre les

conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. Impossible

d’exprimer le jour mat produit par le ciel immuablement gris,

l’éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du sol. On

a reproduit dans un goût d’énormité singulier toutes les

merveilles classiques de l’architecture. J’assiste à des

expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes

qu’Hampton-Court. Quelle peinture ! Un Nabuchodonosor

norwégien a fait construire les escaliers des ministères ; les

subalternes que j’ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas

et j’ai tremblé à l’aspect des gardiens de colosses et

officiers de constructions. Par le groupement des bâtiments en

squares, cours et terrasses fermées, on évince les cochers. Les

parcs représentent la nature primitive travaillée par un art

superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables : un bras

de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais

chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une

poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme

est une armature d’acier artistique de quinze mille pieds de

diamètre environ.

Sur quelques points des passerelles de

cuivre, des plates-formes, des escaliers qui contournent les halles

et les piliers, j’ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville !

C’est le prodige dont je n’ai pu me rendre compte : quels

sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l’acropole ?

Pour l’étranger de notre temps la reconnaissance est impossible.

Le quartier commerçant est un circus d’un seul style, avec

galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques. Mais la neige de la

chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les

promeneurs d’un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une

diligence de diamants.

Sur quelques points des passerelles de

cuivre, des plates-formes, des escaliers qui contournent les halles

et les piliers, j’ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville !

C’est le prodige dont je n’ai pu me rendre compte : quels

sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l’acropole ?

Pour l’étranger de notre temps la reconnaissance est impossible.

Le quartier commerçant est un circus d’un seul style, avec

galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques. Mais la neige de la

chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les

promeneurs d’un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une

diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge : on

sert des boissons polaires dont le prix varie de huit cents à huit

mille roupies. À l’idée de chercher des théâtres sur ce circus,

je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez

sombres. Je pense qu’il y a une police, mais la loi doit être

tellement étrange, que je renonce à me faire une idée des

aventuriers d’ici.

Le faubourg aussi élégant qu’une

belle rue de Paris est favorisé d’un air de lumière. L’élément

démocratique compte quelque cents âmes. Là encore les maisons ne

se suivent pas ; le faubourg se perd bizarrement dans la

campagne, le « Comté » qui remplit l’occident éternel

des forêts et des plantations prodigieuses où les gentilshommes

sauvages chassent leurs chroniques sous la lumière qu’on a créée.

Veillées

I

C’est le repos éclairé, ni fièvre

ni langueur, sur le lit ou sur le pré.

C’est l’ami ni ardent ni faible.

L’ami.

C’est l’aimée ni tourmentante ni

tourmentée. L’aimée.

L’air et le monde point cherchés. La

vie.

— Était-ce donc ceci ?

— Et le rêve fraîchit.

II

L’éclairage revient à l’arbre de

bâtisse. Des deux extrémités de la salle, décors quelconques, des

élévations harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur

est une succession psychologique de coupes de frises, de bandes

atmosphériques et d’accidences géologiques. — Rêve

intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les

caractères parmi toutes les apparences.

III

Les lampes et les tapis de la veillée

font le bruit des vagues, la nuit, le long de la coque et autour du

steerage.

La mer de la veillée, telle que les

seins d’Amélie.

Les tapisseries, jusqu’à mi-hauteur,

des taillis de dentelle, teinte d’émeraude, où se jettent les

tourterelles de la veillée.

La plaque du foyer noir, de réels

soleils des grèves : ah ! puits des magies ; seule

vue d’aurore, cette fois.

Mystique

Sur la pente du talus les anges

tournent leurs robes de laine dans les herbages d’acier et

d’émeraude.

Des prés de flammes bondissent

jusqu’au sommet du mamelon. À gauche le terreau de l’arête est

piétiné par tous les homicides et toutes les batailles, et tous les

bruits désastreux filent leur courbe. Derrière l’arête de droite

la ligne des orients, des progrès.

Et tandis que la bande en haut du

tableau est formée de la rumeur tournante et bondissante des conques

des mers et des nuits humaines,

La douceur fleurie des étoiles et du

ciel et du reste descend en face du talus, comme un panier, — contre

notre face, et fait l’abîme fleurant et bleu là-dessous.

Aube

J’ai embrassé l’aube d’été.

Rien ne bougeait encore au front des

palais. L’eau était morte. Les camps d’ombres ne quittaient pas

la route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines vives et

tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent

sans bruit.

La première entreprise fut, dans le

sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me

dit son nom.

Je ris au wasserfall blond qui

s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je

reconnus la déesse.

Alors je levai un à un les voiles.

Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai

dénoncée au coq. À la grand’ville elle fuyait parmi les clochers

et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre,

je la chassais.

En haut de la route, près d’un bois

de lauriers, je l’ai entourée avec ses voiles amassés, et j’ai

senti un peu son immense corps. L’aube et l’enfant tombèrent au

bas du bois.

Au réveil il était midi.

Fleurs

D’un gradin d’or, — parmi

les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les

disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, — je

vois la digitale s’ouvrir sur un tapis de filigranes d’argent,

d’yeux et de chevelures.

Des pièces d’or jaune semées sur

l’agate, des piliers d’acajou supportant un dôme d’émeraudes,

des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la

rose d’eau.

Tels qu’un dieu aux énormes yeux

bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux

terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses.

Nocturne vulgaire

Un souffle ouvre des brèches

operadiques dans les cloisons, — brouille le pivotement des

toits rongés, — disperse les limites des foyers, — éclipse

les croisées. — Le long de la vigne, m’étant appuyé du

pied à une gargouille, — je suis descendu dans ce carrosse

dont l’époque est assez indiquée par les glaces convexes, les

panneaux bombés et les sophas contournés — Corbillard de mon

sommeil, isolé, maison de berger de ma niaiserie, le véhicule vire

sur le gazon de la grande route effacée ; et dans un défaut en

haut de la glace de droite tournoient les blêmes figures lunaires,

feuilles, seins ;

— Un vert et un bleu très

foncés envahissent l’image. Dételage aux environs d’une tache

de gravier.

— Ici, va-t-on siffler pour

l’orage, et les Sodomes, — et les Solymes, — et les

bêtes féroces et les armées,

— (Postillon et bêtes de songe

reprendront-ils sous les plus suffocantes futaies, pour m’enfoncer

jusqu’aux yeux dans la source de soie).

— Et nous envoyer, fouettés à

travers les eaux clapotantes et les boissons répandues, rouler sur

l’aboi des dogues…

— Un souffle disperse les

limites du foyer.

Marine

Les chars d’argent et de cuivre —

Les proues d’acier et d’argent —

Battent l’écume, —

Soulèvent les souches des ronces.

Les courants de la lande,

Et les ornières immenses du reflux

Filent circulairement vers l’est,

Vers les piliers de la forêt, —

Vers les fûts de la jetée,

Dont l’angle est heurté par des

tourbillons de lumière.

Fête d’hiver

La cascade sonne derrière les huttes

d’opéra-comique. Des girandoles prolongent, dans les vergers et

les allées voisins du Méandre, — les verts et les rouges du

couchant. Nymphes d’Horace coiffées au Premier Empire, — Rondes

Sibériennes, Chinoises de Boucher.

Angoisse

Se peut-il qu’Elle me fasse pardonner

les ambitions continuellement écrasées, — qu’une fin aisée

répare les âges d’indigence, — qu’un jour de succès

nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale,

(Ô palmes ! diamant — Amour,

force ! — plus haut que toutes joies et gloires !

— de toutes façons, partout, — Démon, dieu,

— Jeunesse de cet être-ci ; moi !)

Que des accidents de féerie

scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris

comme restitution progressive de la franchise première ?…

Mais la Vampire qui nous rend gentils

commande que nous nous amusions avec ce qu’elle nous laisse, ou

qu’autrement nous soyons plus drôles.

Rouler aux blessures, par l’air

lassant et la mer ; aux supplices, par le silence des eaux et de

l’air meurtriers ; aux tortures qui rient, dans leur silence

atrocement houleux.

Métropolitain

Du détroit d’indigo aux mers

d’Ossian, sur le sable rose et orange qu’a lavé le ciel vineux

viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal habités

incontinent par de jeunes familles pauvres qui s’alimentent chez

les fruitiers. Rien de riche. — La ville !

Du désert de bitume fuient droit en

déroute avec les nappes de brumes échelonnées en bandes affreuses

au ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la plus

sinistre fumée noire que puisse faire l’Océan en deuil, les

casques, les roues, les barques, les croupes. — La bataille !

Lève la tête : ce pont de bois,

arqué ; les derniers potagers de Samarie ; ces masques

enluminés sous la lanterne fouettée par la nuit froide ;

l’ondine niaise à la robe bruyante, au bas de la rivière ;

les crânes lumineux dans les plants de pois — et les autres

fantasmagories —la campagne.

Des routes bordées de grilles et de

murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu’on

appellerait cœurs et sœurs, Damas damnant de longueur,

— possessions de féeriques aristocraties ultra-Rhénanes,

Japonaises, Guaranies, propres encore à recevoir la musique des

anciens — et il y a des auberges qui pour toujours n’ouvrent

déjà plus — il y a des princesses, et si tu n’es pas trop

accablé, l’étude des astres — Le ciel.

Le matin où avec Elle, vous vous

débattîtes parmi les éclats de neige, les lèvres vertes, les

glaces, les drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums

pourpres du soleil des pôles, — ta force.

Barbare

Bien après les jours et les saisons,

et les êtres et les pays,

Le pavillon en viande saignante sur la

soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles n’existent

pas.)

Remis des vieilles fanfares d’héroïsme

— qui nous attaquent encore le cœur et la tête — loin

des anciens assassins —

Oh ! Le pavillon en viande

saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles

n’existent pas)

Douceurs !

Les brasiers pleuvant aux rafales de

givre, — Douceurs ! — les feux à la pluie du vent

de diamants jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé

pour nous. — Ô monde ! —

(Loin des vieilles retraites et des

vieilles flammes, qu’on entend, qu’on sent,)

Les brasiers et les écumes. La

musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres.

Ô Douceurs, ô monde, ô musique !

Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les yeux, flottant.

Et les larmes blanches, bouillantes, — ô douceurs ! — et

la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes

arctiques.

Le pavillon…

Solde

À vendre ce que les juifs n’ont pas

vendu, ce que noblesse ni crime n’ont goûté, ce qu’ignorent

l’amour maudit et la probité infernale des masses : ce que le

temps ni la science n’ont pas à reconnaître ;

Les Voix reconstituées ; l’éveil

fraternel de toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs

applications instantanées ; l’occasion, unique, de dégager

nos sens !

À vendre les Corps sans prix, hors de

toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance !

Les richesses jaillissant à chaque démarche ! Solde de

diamants sans contrôle !

À vendre l’anarchie pour les

masses ; la satisfaction irrépressible pour les amateurs

supérieurs ; la mort atroce pour les fidèles et les amants !

À vendre les habitations et les

migrations, sports, féeries et conforts parfaits, et le bruit, le

mouvement et l’avenir qu’ils font !

À vendre les applications de calcul et

les sauts d’harmonie inouïs. Les trouvailles et les termes non

soupçonnés, possession immédiate,

Élan insensé et infini aux splendeurs

invisibles, aux délices insensibles, — et ses secrets

affolants pour chaque vice — et sa gaîté effrayante pour la

foule —

À vendre les Corps, les voix,

l’immense opulence inquestionable, ce qu’on ne vendra jamais. Les

vendeurs ne sont pas à bout de solde ! Les voyageurs n’ont

pas à rendre leur commission de si tôt !

Fairy

Pour Hélène se conjurèrent les sèves

ornamentales dans les ombres vierges et les clartés impassibles dans

le silence astral. L’ardeur de l’été fut confiée à des

oiseaux muets et l’indolence requise à une barque de deuils sans

prix par des anses d’amours morts et de parfums affaissés.

— Après le moment de l’air

des bûcheronnes à la rumeur du torrent sous la ruine des bois, de

la sonnerie des bestiaux à l’écho des vals, et des cris des

steppes. —

Pour l’enfance d’Hélène

frissonnèrent les fourrures et les ombres, — et le sein des

pauvres, et les légendes du ciel.

Et ses yeux et sa danse supérieurs

encore aux éclats précieux, aux influences froides, au plaisir du

décor et de l’heure uniques.

Guerre

Enfant, certains ciels ont affiné mon

optique : tous les caractères nuancèrent ma physionomie. Les

Phénomènes s’émurent. — À présent, l’inflexion

éternelle des moments et l’infini des mathématiques me chassent

par ce monde où je subis tous les succès civils, respecté de

l’enfance étrange et des affections énormes. — Je songe à

une Guerre, de droit ou de force, de logique bien imprévue.

C’est aussi simple qu’une phrase

musicale.

Jeunesse

I

Dimanche

Les calculs de côté, l’inévitable

descente du ciel, et la visite des souvenirs et la séance des

rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit.

— Un cheval détale sur le turf

suburbain, et le long des cultures et des boisements, percé par la

peste carbonique. Une misérable femme de drame, quelque part dans le

monde, soupire après des abandons improbables. Les desperadoes

languissent après l’orage, l’ivresse et les blessures. De petits

enfants étouffent des malédictions le long des rivières. —

Reprenons l’étude au bruit de

l’œuvre dévorante qui se rassemble et remonte dans les masses.

II

Sonnet

Homme de constitution ordinaire,

la chair n’était-elle pas un fruit pendu dans le verger, — ô

journées enfantes ! — le corps un trésor à prodiguer ;

— ô aimer, le péril ou la force de Psyché ? La terre

avait des versants fertiles en princes et en artistes, et la

descendance et la race vous poussaient aux crimes et aux deuils :

le monde votre fortune et votre péril. Mais à présent, ce labeur

comblé, toi, tes calculs, — toi, tes impatiences — ne

sont plus que votre danse et votre voix, non fixées et point

forcées, quoique d’un double événement d’invention et de

succès une raison, — en l’humanité fraternelle et discrète

par l’univers sans images ; — la force et le droit

réfléchissent la danse et la voix à présent seulement appréciées.

III

Vingt ans

Les voix instructives exilées…

L’ingénuité physique amèrement rassise… — Adagio — Ah !

l’égoïsme infini de l’adolescence, l’optimisme studieux :

que le monde était plein de fleurs cet été ! Les airs et les

formes mourant… — Un chœur, pour calmer l’impuissance et

l’absence ! Un chœur de verres, de mélodies nocturnes… En

effet les nerfs vont vite chasser.

IV

Tu en es encore à la tentation

d’Antoine. L’ébat du zèle écourté, les tics d’orgueil

puéril, l’affaissement et l’effroi.

Mais tu te mettras à ce travail :

toutes les possibilités harmoniques et architecturales s’émouvront

autour de ton siège. Des êtres parfaits, imprévus, s’offriront à

tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la

curiosité d’anciennes foules et de luxes oisifs. Ta mémoire et

tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion créatrice.

Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En

tout cas, rien des apparences actuelles.

Promontoire

L’aube d’or et la soirée

frissonnante trouvent notre brick en large en face de cette villa et

de ses dépendances, qui forment un promontoire aussi étendu que

l’Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou

que l’Arabie ! Des fanums qu’éclaire la rentrée des

théories, d’immenses vues de la défense des côtes modernes ;

des dunes illustrées de chaudes fleurs et de bacchanales ; de

grands canaux de Carthage et des Embankments d’une Venise louche ;

de molles éruptions d’Etnas et des crevasses de fleurs et d’eaux

des glaciers ; des lavoirs entourés de peupliers d’Allemagne ;

des talus de parcs singuliers penchant des têtes d’Arbre du

Japon ; les façades circulaires des « Royal » ou

des « Grand » de Scarbro’ ou de Brooklyn ; et

leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions de

cet Hôtel, choisies dans l’histoire des plus élégantes et des

plus colossales constructions de l’Italie, de l’Amérique et de

l’Asie, dont les fenêtres et les terrasses à présent pleines

d’éclairages, de boissons et de brises riches, sont ouvertes à

l’esprit des voyageurs et des nobles — qui permettent, aux

heures du jour, à toutes les tarentelles des côtes, — et

même aux ritournelles des vallées illustres de l’art, de décorer

merveilleusement les façades du Palais-Promontoire.

Scènes

L’ancienne Comédie poursuit ses

accords et divise ses Idylles :

Des boulevards de tréteaux.

Un long pier en bois d’un bout à

l’autre d’un champ rocailleux où la foule barbare évolue sous

les arbres dépouillés.

Dans des corridors de gaze noire

suivant le pas des promeneurs aux lanternes et aux feuilles.

Des oiseaux des mystères s’abattent

sur un ponton de maçonnerie mû par l’archipel couvert des

embarcations des spectateurs.

Des scènes lyriques accompagnées de

flûte et de tambour s’inclinent dans des réduits ménagés sous

les plafonds, autour des salons de clubs modernes ou des salles de

l’Orient ancien.

La féerie manœuvre au sommet d’un

amphithéâtre couronné par les taillis, — Ou s’agite et

module pour les Béotiens, dans l’ombre des futaies mouvantes sur

l’arête des cultures.

L’opéra-comique se divise sur une

scène à l’arête d’intersection de dix cloisons dressées de la

galerie aux feux.

Soir historique

En quelque soir, par exemple, que se

trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la

main d’un maître anime le clavecin des prés ; on joue aux

cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des

mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils d’harmonie, et

les chromatismes légendaires, sur le couchant.

Il frissonne au passage des chasses et

des hordes. La comédie goutte sur les tréteaux de gazon. Et

l’embarras des pauvres et des faibles sur ces plans stupides !

À sa vision esclave, — l’Allemagne

s’échafaude vers des lunes ; les déserts tartares

s’éclairent — les révoltes anciennes grouillent dans le

centre du Céleste Empire ; par les escaliers et les fauteuils

de rois — un petit monde blême et plat, Afrique et Occidents,

va s’édifier. Puis un ballet de mers et de nuits connues, une

chimie sans valeur, et des mélodies impossibles.

La même magie bourgeoise à tous les

points où la malle nous déposera ! Le plus élémentaire

physicien sent qu’il n’est plus possible de se soumettre à cette

atmosphère personnelle, brume de remords physiques, dont la

constatation est déjà une affliction.

Non ! — Le moment de

l’étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la

planète emportée, et des exterminations conséquentes, certitudes

si peu malignement indiquées dans la Bible et par les Nornes et

qu’il sera donné à l’être sérieux de surveiller. — Cependant

ce ne sera point un effet de légende !

Bottom

La réalité étant trop épineuse pour

mon grand caractère, — je me trouvai néanmoins chez ma dame,

en gros oiseau gris bleu s’essorant vers les moulures du plafond et

traînant l’aile dans les ombres de la soirée.

Je fus, au pied du baldaquin supportant

ses bijoux adorés et ses chefs-d’œuvre physiques, un gros ours

aux gencives violettes et au poil chenu de chagrin, les yeux aux

cristaux et aux argents des consoles.

Tout se fit ombre et aquarium ardent.

Au matin, — aube de juin

batailleuse, — je courus aux champs, âne, claironnant et

brandissant mon grief, jusqu’à ce que les Sabines de la banlieue

vinrent se jeter à mon poitrail.

H

Toutes les monstruosités violent les

gestes atroces d’Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique,

sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d’une

enfance elle a été, à des époques nombreuses, l’ardente hygiène

des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des

êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action — Ô

terrible frisson des amours novices, sur le sol sanglant et par

l’hydrogène clarteux ! trouvez Hortense.

Mouvement

Le mouvement de lacet sur la berge des

chutes du fleuve,

Le gouffre à l’étambot

La célérité de la rampe,

L’énorme passade du courant

Mènent par les lumières inouïes

Et la nouveauté chimique

Les voyageurs entourés des trombes du

val

Et du strom.

Ce sont les conquérants du monde

Cherchant la fortune chimique

personnelle ;

Le sport et le confort voyagent avec

eux ;

Ils emmènent l’éducation

Des races, des classes et des bêtes,

sur ce Vaisseau.

Repos et vertige

À la lumière diluvienne,

Aux terribles soirs d’étude.

Car de la causerie parmi les appareils,

— le sang, les fleurs, le feu, les bijoux —

Des comptes agités à ce bord fuyard,

— On voit, roulant comme une

digue au-delà de la route hydraulique motrice,

Monstrueux, s’éclairant sans fin,

— leur stock d’études ; —

Eux chassés dans l’extase harmonique

Et l’héroïsme de la découverte.

Aux accidents atmosphériques les plus

surprenants

Un couple de jeunesse s’isole sur

l’arche,

— Est-ce ancienne sauvagerie

qu’on pardonne ?

Et chante et se poste.

Dévotion

À ma sœur Louise Vanaen de

Voringhem : — Sa cornette bleue tournée à la mer du

Nord. — Pour les naufragés.

À ma sœur Léonie Aubois d’Ashby.

Baou — l’herbe d’été bourdonnante et puante. — Pour

la fièvre des mères et des enfants.

À Lulu, — démon — qui a

conservé un goût pour les oratoires du temps des Amies et de son

éducation incomplète. Pour les hommes ! À madame ***.

À l’adolescent que je fus. À ce

saint vieillard, ermitage ou mission.

À l’esprit des pauvres. Et à un

très haut clergé.

Aussi bien à tout culte en telle place

de culte mémoriale et parmi tels événements qu’il faille se

rendre, suivant les aspirations du moment ou bien notre propre vice

sérieux.

Ce soir à Circeto des hautes glaces,

grasse comme le poisson, et enluminée comme les dix mois de la nuit

rouge, — (son cœur ambre et spunck), — pour ma seule

prière muette comme ces régions de nuit et précédant des

bravoures plus violentes que ce chaos polaire.

À tout prix et avec tous les airs,

même dans des voyages métaphysiques. — Mais plus alors.

Démocratie

« Le drapeau va au paysage

immonde, et notre patois étouffe le tambour.

« Aux centres nous alimenterons

la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes

logiques.

« Aux pays poivrés et

détrempés ! — au service des plus monstrueuses

exploitations industrielles ou militaires.

« Au revoir ici, n’importe où.

Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ;

ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison

pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »

Génie

Il est l’affection et le présent

puisqu’il a fait la maison ouverte à l’hiver écumeux et à la

rumeur de l’été, lui qui a purifié les boissons et les aliments,

lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des

stations. Il est l’affection et l’avenir, la force et l’amour

que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer

dans le ciel de tempête et les drapeaux d’extase.

Il est l’amour, mesure parfaite et

réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l’éternité :

machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l’épouvante

de sa concession et de la nôtre : ô jouissance de notre santé,

élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui

qui nous aime pour sa vie infinie…

Et nous nous le rappelons et il voyage…

Et si l’Adoration s’en va, sonne, sa promesse sonne :

« Arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages

et ces âges. C’est cette époque-ci qui a sombré ! »

Il ne s’en ira pas, il ne redescendra

pas d’un ciel, il n’accomplira pas la rédemption des colères de

femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce péché : car

c’est fait, lui étant, et étant aimé.

Ô ses souffles, ses têtes, ses

courses ; la terrible célérité de la perfection des formes et

de l’action.

Ô fécondité de l’esprit et

immensité de l’univers !

Son corps ! Le dégagement rêvé,

le brisement de la grâce croisée de violence nouvelle !

Sa vue, sa vue ! tous les

agenouillages anciens et les peines relevés à sa suite.

Son jour ! l’abolition de toutes

souffrances sonores et mouvantes dans la musique plus intense.

Son pas ! les migrations plus

énormes que les anciennes invasions.

Ô Lui et nous ! l’orgueil plus

bienveillant que les charités perdues.

Ô monde ! et le chant clair des

malheurs nouveaux !

Il nous a connus tous et nous a tous

aimés. Sachons, cette nuit d’hiver, de cap en cap, du pôle

tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en

regards, forces et sentiments las, le héler et le voir, et le

renvoyer, et sous les marées et au haut des déserts de neige,

suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.

>Sommaire du dossier des Illuminations d’Arthur Rimbaud