Discours de Jules Guesde dans le cadre de la polémique avec Jean Jaurès sur l’affaire Dreyfus

« Les deux méthodes », Lille, 26 novembre 1900

Citoyennes, citoyens, camarades, Laissez-moi, tout d’abord, remercier Jaurès d’avoir aussi bien posé la question, la seule question pour la solution de laquelle vous êtes réunis ce soir.

Jaurès a dit la vérité au point de vue historique de nos divergences lorsque, allant au-delà de la participation d’un socialiste à un gouvernement bourgeois, il est remonté jusqu’à ce qu’on a appelé l’affaire Dreyfus. Oui, là est le principe, le commencement, la racine d’une divergence qui n’a fait depuis que s’aggraver et s’étendre.

La lutte de classe.

Jaurès a eu raison également, lorsqu’il a commencé par vous fournir l’élément indispensable de tout jugement, lorsqu’il vous a rappelé la société actuelle divisée en classes nécessairement antagonistes et en lutte ; il a eu raison de vous dire que c’était en vous plaçant sur ce terrain socialiste que vous pouviez vous prononcer entre lui et nous.

Seulement, à mon avis, il a été imprudent en invoquant ce qu’il appelle un principe, et ce que j’appelle, moi, un fait : la lutte de classe.

Oh ! il vous l’a très bien définie, il vous l’a montrée sévissant dans tous les ateliers, sur le terrain économique ; il vous l’a montrée comme moyen indispensable, le jour où elle est transportée et systématisée sur le terrain politique, pour en finir avec les classes, pour affranchir le travail et pour affranchir la société ; mais ensuite, il vous a dit : « Cette lutte de classe que nous venons de reconnaître positivement et de proclamer théoriquement ; cette lutte de classe, nous allons commencer par la laisser de côté comme ne pouvant pas déterminer notre conduite, notre politique, notre tactique de tous les jours. »

De telle façon qu’il assimilait la lutte de classe au paradis des chrétiens et des catholiques, que l’on met si loin, si en dehors de tout qu’il n’influe pas sur la vie quotidienne, ne dirigeant ni les volontés ni les actes des chrétiens et des catholiques d’aujourd’hui, réduit qu’il est à un simple acte de foi dans le vide.

La lutte de classe, telle que l’a très bien définie Jaurès, si elle ne devait pas déterminer votre conduite de tous les jours, la politique de la classe ouvrière, la tactique nécessaire du prolétariat organisé en parti de classe, serait un mensonge et une duperie : elle est pour nous, elle doit être au contraire la règle de nos agissements de tous les jours, de toutes les minutes. (Bravos vifs et répétés)

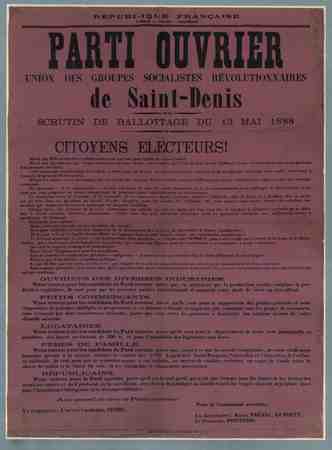

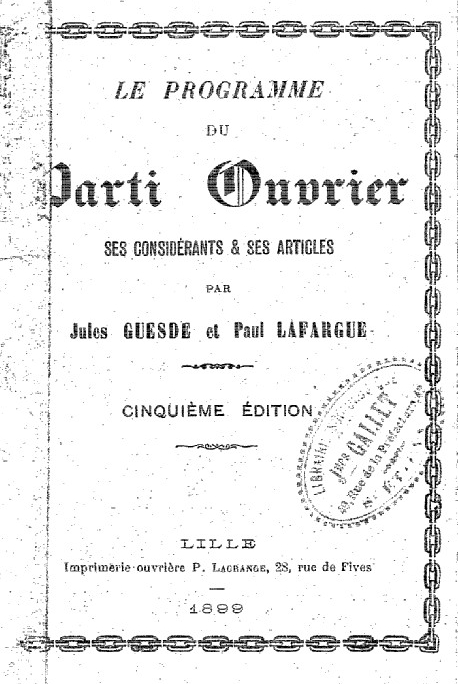

Nous ne reconnaissons pas la lutte de classe, nous, pour l’abandonner une fois reconnue, une fois proclamée ; c’est le terrain exclusif sur lequel nous nous plaçons, sur lequel le Parti ouvrier [1] s’est organisé, et sur lequel il nous faut nous maintenir pour envisager tous les événements et pour les classer.

Première déviation.

On nous a dit : La lutte de classe existe ; mais elle ne défendait pas, elle commandait au contraire au prolétariat, le jour où une condamnation inique était venue atteindre un membre de la classe dirigeante, elle faisait un devoir, une loi aux travailleurs d’oublier les iniquités dont ils sont tous les jours victimes, d’oublier les monstruosités qui se perpètrent tous les jours contre leurs familles, contre leurs femmes et contre leurs enfants.

Ils devaient oublier tout cela ; c’étaient des injures anonymes, des iniquités anonymes, ne pesant que sur la classe ouvrière – qui ne compte pas.

Mais le jour où un capitaine d’état-major, le jour où un dirigeant de la bourgeoisie se trouvait frappé par la propre justice de sa classe, ce jour-là, le prolétariat devait tout abandonner, il devait se précipiter comme réparateur de l’injustice commise.

Je dis que la lutte de classe ainsi entendue – je reprends mon mot de tout à l’heure – serait une véritable duperie.

Ah ! Jaurès a fait appel a des souvenirs personnels, il vous a raconté ce qui s’était passé dans le groupe socialiste de la Chambre des députés à la fin de la législature de 1893-1898 ; à ce moment-là, c’était à l’origine de l’affaire, elle était, on peut le dire, encore dans l’oeuf, Jaurès vous a dit qu’il y avait les modérés -dont il n’était pas – et qu’il y avait l’extrême gauche, les avancés, dont il était, et qu’à ce moment Guesde lui-même poussait à une intervention du groupe socialiste dans une affaire qui n’avait pas revêtu le caractère individuel ou personnel.

C’est alors, comme vous l’a dit Jaurès, que j’ai protesté contre l’attitude des modérés : mais savez-vous quel était leur langage ?

Jaurès aurait dû l’apporter à cette tribune. Les modérés ne voulaient pas qu’on se mêlât à l’affaire parce que, disaient-ils, nous sommes à la veille des élections générales et que l’on pourrait ainsi compromettre notre réélection.

Et ils ajoutaient : « Ah ! si nous avions encore devant nous une ou deux années avant que le suffrage universel ait la parole, nous pourrions alors examiner la question en elle-même et décider si l’intérêt, si le devoir du parti est d’intervenir. »

C’est contre cette lâcheté électorale, contre ces hommes qui ne pensaient qu’à leur siège de député que j’ai protesté (vifs applaudissements), et que j’ai dit autre chose encore, car j’ai été plus loin : j’ai dit que si le suffrage universel, utilisé par le prolétariat, devait aboutir à une simple question de réélection, de fauteuils à conserver, j’ai dit qu’il vaudrait mieux rompre avec la méthode parlementaire et nous cantonner dans l’action exclusivement révolutionnaire.

Est-ce vrai, Jaurès ? N’est-ce, pas le langage que j’ai tenu ?

(Bravos répétés, mouvements divers)

Permettez, camarades, que j’entre dans le détail. Jaurès était avec moi alors…

Jaurès : C’est très bien, c’est très juste.

Notre attitude.

Guesde : Mais à ce moment-là, camarades, de quoi s’agissait-il ? S’agissait-il de diviser le prolétariat en dreyfusards et en antidreyfusards ? de poser devant la classe ouvrière ce rébus de l’innocence ou de la culpabilité d’un homme ?

Car dans ces termes, c’était, et c’est resté, un véritable rébus, les uns jurant sur la parole d’untel, les autres sur la parole d’un autre, sans que jamais vous ayez pu pénétrer dans cet amas de contradictions et d’obscurités pour vous faire, par vous-même, une opinion.

Il ne s’agissait pas d’affirmer, de jurer que Dreyfus était innocent ; il ne s’agissait pas surtout d’imposer au prolétariat le salut d’un homme à opérer, lorsque le prolétariat a sa classe à sauver, a l’humanité entière à sauver ! (Longs applaudissements)

C’était à propos du procès Zola, lorsque nous avons assisté à ce scandale d’un chef d’état-major général, de galonnés supérieurs, venant devant la justice de leur pays et jetant dans la balance leur épée ou leur démission en disant : « Nous ne resterons pas une minute de plus à notre poste, nous abandonnerons, nous livrerons la Défense nationale, dont nous avons la charge, si les jurés se refusent au verdict que nous leur réclamons. »

Dans ces circonstances, j’ai dit à Jaurès que si une République, même bourgeoise, s’inclinait devant un pareil ultimatum du haut militarisme, c’en était fait de la République ; et j’ai ajouté : « Il nous faut monter à la tribune ; il nous faut demander l’arrestation immédiate, non pas pour leur rôle dans l’affaire Dreyfus, mais pour leur insurrection devant le jury de la Seine, du Boisdeffre et de ses suivants. »

Est-ce vrai, encore, citoyen Jaurès ? (Vifs applaudissements)

Voilà comment j’ai été dreyfusard, c’est-à-dire dans la limite de la lutte contre le militarisme débordé, allant jusqu’à menacer, sous le couvert d’un gouvernement complice, d’un véritable coup d’État. Et nous avons été ainsi jusqu’aux élections ; et aux élections – s’il y a ici des camarades de Roubaix, ils pourront en témoigner -, sur les murs, j’ai été dénoncé comme acquis, comme vendu à Dreyfus. Est-ce que je me suis défendu contre pareille accusation ? (Non ! Non !)

Est-ce que j’ai pensé un instant qu’il y avait là un certain nombre de voix à perdre et qui allaient assurer le succès de mon adversaire ? Non, camarades, pas plus alors que jamais je ne me suis préoccupé des conséquences personnelles que pouvaient avoir mes actes qui ont toujours été dirigés, déterminés, commandés par l’intérêt de la classe ouvrière que je représentais – et que j’entendais représenter seule, car sur les murailles de Roubaix il y avait, personne ne peut l’oublier :

« Qu’aucun patron ne vote pour moi, qu’aucun capitaliste ne vote pour moi ;je ne veux ni ne puis représenter les deux classes en lutte, je ne veux et ne puis être que l’homme de l’une contre l’autre. »

Voilà le mandat que je vous demandais, que vous m’aviez donné, et que j’ai rempli. (Vifs applaudissements et bravos)

Dreyfus et le parti socialiste.

Mais le lendemain des élections tout avait changé ; il ne s’agissait plus, cette fois, de brider le militarisme, il ne s’agissait plus de prendre au collet les généraux ou les colonels insurgés ; il s’agissait d’engager à fond le prolétariat dans une lutte de personnes.

Il y a, disait-on – et on l’a dit et écrit, non pas une fois, mais cent, non pas cent fois, mais mille -, il y a une victime particulière qui a droit à une campagne spéciale et à une délivrance isolée ; cette victime-là, c’est un des membres de la classe dirigeante, c’est un capitaine d’état-major – c’est l’homme qui, en pleine jeunesse, fort d’une richesse produit du vol opéré sur les ouvriers exploités par sa famille et libre de devenir un homme utile, libre de faire servir la science qu’il doit à ses millions au bénéfice de l’humanité, a choisi ce qu’il appelle la carrière militaire. Il s’est dit : « Le développement intellectuel que j’ai reçu, les connaissances multiples que j ai incarnées, je vais les employer à l’égorgement de mes semblables. » Elle était bien intéressante, cette victime-là. (Vifs applaudissements)

Ah ! je comprends bien que vous, les ouvriers, vous, les paysans, que l’on arrache à l’atelier, que l’on arrache à la charrue pour leur mettre un uniforme sur le dos, pour leur mettre un fusil entre les mains, sous prétexte de patrie à défendre, vous ayez le droit et le devoir de crier vers nous, vers le prolétariat organisé, lorsque vous êtes frappés par cette épouvantable justice militaire, parce que vous n’êtes pas à la caserne de par votre volonté – parce que vous n’avez jamais accepté ni les règlements, ni l’organisation, ni la prétendue justice militaire que vous subissez ; mais lui, il savait ce qu’il avait devant lui lorsqu’il a choisi le métier des armes ; c’est de propos délibéré qu’il s’est engagé dans cette voie, partisan des conseils de guerre tant qu’il a cru qu’ils ne frappaient que les prolétaires et que c’était lui, dirigeant, officier, qui mettrait contre eux en mouvement cette justice aveugle et à huis clos. Telle était la victime pour laquelle on avait osé la prétention de mobiliser tout l’effort prolétarien et socialiste…

Ah ! camarades, on a fait appel à des souvenirs… (Applaudissements)Oh ! n’applaudissez pas,je vous prie, laissez-moi aller jusqu’au bout sans ajouter, par vos bravos, à ma fatigue. On a fait appel à des souvenirs personnels, je demande à les compléter.

Jaurès vous a parlé non pas d’un manifeste, mais d’une déclaration du Conseil national du Parti ouvrier français.

Ce qu’il ne vous a pas dit, c’est qu’auparavant il y avait eu une espèce de conseil du socialisme ; il y avait eu, organisée par Millerand et Viviani, une rencontre entre Jaurès, qui voulait non seulement entrer dans cette affaire Dreyfus, mais y engager tout le parti, et nous, qui étions d’un avis contraire.

C’est aux environs de Paris, dans une maison de campagne de Viviani, que nous nous sommes réunis tous un soir ; et, comme Vaillant n’avait pu être au rendez-vous, il avait écrit à Jaurès, l’avisant – je fais encore ici appel à la mémoire de Jaurès…

Jaurès : Mais je ne conteste pas la lettre de Vaillant, je constate qu’elle ne m’était pas adressée.

Guesde : Soit. Laissant de côté l’intervention de Vaillant sous la forme d’une lettre à Jaurès, je dis qu’il y a eu, cette nuit-là, bien avant la déclaration du Conseil national, une réunion dans laquelle Millerand et Viviani, qui, pas plus que Vaillant et moi, ne voulaient alors que l’on entraînât le Parti socialiste derrière Dreyfus, se sont joints à moi pour vous dire : « Citoyen Jaurès, vous ne pouvez pas engager le parti, vous n’avez pas le droit d’engager le Parti » – et vous nous avez donné votre parole de ne faire qu’une campagne personnelle. (Bravos)

Jaurès :Je l’ai toujours dit.

Guesde : Jaurès reconnaît que ce que je rapporte est l’exacte vérité ; si j’ai évoqué ces faits, ce n’est d’ailleurs que pour établir les responsabilités.

Quand il vous parlait tout à l’heure de la déclaration du Conseil national du Parti ouvrier comme ayant retiré pour ainsi dire nos troupes engagées – ce qui constitue un acte de défection et de trahison sur tous les champs de bataille -,Jaurès oubliait de vous dire que la totalité des socialistes et des organisations consultés lui avait intimé l’ordre de ne pas engager le Parti socialiste derrière lui.

Lorsque notre déclaration a paru, elle ne faisait donc que maintenir une décision qui avait toujours été la nôtre et qui exprimait la volonté concordante des différentes fractions socialistes.

Oh ! je pourrais aller plus loin dans ces détails personnels ; mais je m’arrête, estimant que ce que j’ai rappelé est suffisant, et je reviens à notre terrain de classe.

Je dis que nous ne pouvons reconnaître à la bourgeoisie, lorsqu’une injustice frappe un des siens, le droit de s’adresser au prolétariat, de lui demander de cesser d’être lui-même, de combattre son propre combat pour se mettre à la remorque des dirigeants les plus compromettants et les plus compromis ; car il est impossible de ne pas se souvenir que le principal meneur de cette campagne contre une iniquité individuelle avait déposé un projet de loi qui était la pire des iniquités contre une classe ; révolté par un jugement de conseil de guerre qui aurait frappé un innocent, il n’avait pas craint de frapper sans jugement tous les ouvriers et employés des chemins de fer, en voulant qu’avec le droit de grève on leur enlevât le moyen de défendre leur pain : c’était là l’homme de la vérité, c’était là l’homme de la justice ! et il aurait fallu que même les serfs des voies ferrées oubliassent le crime projeté contre leur classe pour faire cause commune avec M.Trarieux, avec M.Yves Guyot, avec la fine fleur des bourgeois exploiteurs (Rires et applaudissements) ou ayant théorisé l’exploitation des travailleurs ; il aurait fallu, et on aurait pu – tout en maintenant la lutte de classe – coudre le prolétariat à cette queue de la bourgeoisie emprisonneuse qui avait derrière elle la bourgeoisie fusilleuse de 1871.

Ah ! non, camarades. À ce moment-là,le Parti ouvrier a crié : Halte-là ! À ce moment, il a rappelé les travailleurs à leur devoir de classe ; mais il ne leur prêchait pas le désintéressement ou l’abstention. La déclaration portait en toutes lettres : « Préparez-vous à retourner, contre la classe et la société capitaliste, les scandales d’un Panama militaire s’ajoutant aux scandales d’un Panama financier. »

Ce que nous voyions en effet, dans l’affaire Dreyfus, c’étaient les hontes étalées qui atteignaient et ruinaient le régime lui-même. Il y avait là une arme nouvelle et puissante, dont on pouvait et dont on devait frapper toute la bourgeoisie, au lieu de mobiliser et d’immobiliser le prolétariat derrière une fraction bourgeoise contre l’autre…

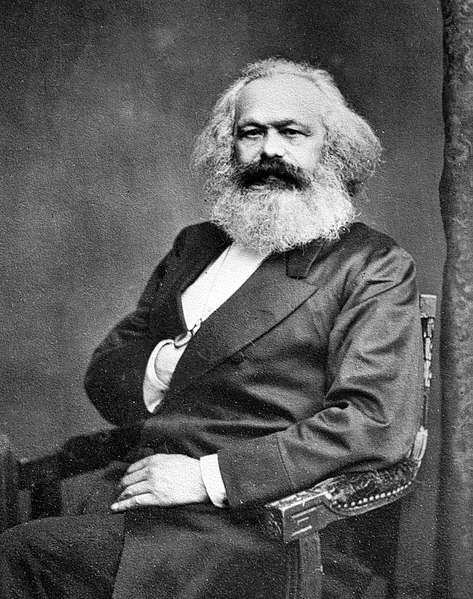

Vous évoquiez tout à l’heure l’admirable révolutionnaire qu’était Liebknecht.

Or, il a pris la parole dans cette affaire Dreyfus, et ça été, comme notre Parti ouvrier, pour désapprouver votre campagne : « Je ne l’approuve pas – vous écrivait-il -,je ne peux pas l’approuver, parce que vous avez porté de l’eau au moulin du militarisme, du nationalisme et de l’antisémitisme. »

C’est la vérité, camarades ; au bout de l’affaire Dreyfus, il n’y a pas eu de suppression des conseils de guerre, il n’y a pas eu la moindre modification à la justice militaire, il n’y a rien eu de ce qu’on vous promettait ; il y a eu un homme qui a été arraché à son rocher de l’île du Diable ; campagne personnelle, elle n’a eu qu’un résultat personnel. (Mouvements divers)

L’embourgeoisement.

Oh ! je me trompe, il y a eu quelque chose, et ce quelque chose, c’est Jaurès lui-même qui a eu le courage de le confesser. Il vous a dit : « De l’affaire Dreyfus, de la campagne que j’ai menée avec un certain nombre de socialistes pour Dreyfus, il est sorti la collaboration d’un socialiste à un gouvernement bourgeois. »

Cela est vrai, citoyen Jaurès, et cela suffirait, en espèce de coopération socialiste, en dehors du reste, pour condamner toute (…) dont vous vous vantez.

Oui, il a fallu cette première déformation, il a fallu l’abandon de son terrain de classe par une partie du prolétariat pour qu’à un moment donné on ait pu présenter comme une victoire la pénétration dans un ministère d’un socialiste qui ne pouvait pas y faire la loi, d’un socialiste qui devait y être prisonnier, d’un socialiste qui n’était qu’un otage, d’un socialiste que M.Waldeck-Rousseau, très bon tacticien, a été prendre dans les rangs de l’opposition pour s’en faire une couverture, un bouclier, de façon à désarmer l’opposition socialiste (Bravos), de façon à empêcher les travailleurs de tirer, non seulement sur Waldeck-Rous-seau, mais sur Galliffet, parce que entre eux et Galliffet, il y avait la personne de Millerand. (Nouveaux applaudissements)

Ah ! vous dites et vous concluez que vous aviez raison dans la campagne Dreyfus parce qu’elle a conduit Millerand dans le cabinet Waldeck-Rousseau/Galliffet.

Je dis, moi, que là est la condamnation définitive de cette campagne. Il a suffi qu’une première fois le Parti socialiste quittât, fragmentairement, son terrain de classe ; il a suffi qu’un jour il nouât une première alliance avec une fraction de la bourgeoisie pour que, sur cette pente glissante, il menace de rouler jusqu’au bout. Pour une ?uvre de justice et de réparation individuelle, il s’est mêlé à la classe ennemie, et le voilà maintenant entraîné à faire gouvernement commun avec cette classe.

Et la lutte de classe aboutissant ainsi à la collaboration des classes, cette nouvelle forme de coopérative réunissant dans le même gouvernement un homme qui, s’il est socialiste, doit poursuivre le renversement de la société capitaliste, et d’autres hommes, en majorité, dont le seul but est la conservation de la même société, on nous la donne comme un triomphe du prolétariat, comme indiquant la force acquise par le socialisme. Dans une certaine mesure, oui, comme le disait Lafargue.

C’est parce que le socialisme est devenu une force et un danger pour la bourgeoisie, à laquelle il fait peur, que celle-ci a songé à s’introduire dans le prolétariat organisé pour le diviser et l’annihiler ; mais ce n ?est pas la conquête des pouvoirs publics par le socialisme, c’est la conquête d’un socialiste et de ses suivants par les pouvoirs publics de la bourgeoisie.

Et alors, nous avons vu, camarades, ce que j’espérais pour mon compte ne jamais voir, nous avons vu la classe ouvrière, qui a sa République à faire, comme elle a sa Révolution à faire, appelée à monter la garde autour de la République de ses maîtres, condamnée à défendre ce qu’on a appelé la civilisation capitaliste. Je croyais, moi, que quand il y avait une civilisation supérieure sous l’horizon, que lorsque cette civilisation dépendait d’un prolétariat responsable de son affranchissement et de l’affranchissement général, c’était sur cette civilisation supérieure qu’on devait avoir les yeux obstinément tournés ;je croyais qu’il fallait être prêt à piétiner le prétendu ordre d’aujourd’hui pour faire ainsi place à l’autre.

Il paraît que non ; il paraît que les grands bourgeois de 1789 auraient dû se préoccuper de défendre l’Ancien Régime, sous prétexte des réformes réalisées au cours du XVIIIe siècle ;je croyais, moi, qu’ils avaient marché contre ce régime, qu’ils avaient tout balayé, le mauvais et le bon, le bon avec le mauvais, et je croyais que le prolétariat ne serait pas moins révolutionnaire, que, classe providentielle à son tour, appelé à réaliser, à créer une société nouvelle, émancipatrice, non plus de quelques-uns mais de tous, il devait n’avoir d’autre mobile que son égoïsme de classe, parce que ses intérêts se confondent avec les intérêts généraux et définitifs de l’espèce humaine tout entière !

La nouvelle politique que l’on préconise au nom de la lutte de classe consisterait donc à organiser à part, sur son propre terrain, le prolétariat, et à l’apporter ensuite, comme une armée toute faite à un quelconque des états-majors bourgeois.

Alors que, abandonnée par les salariés, qui sortaient de ses rangs politiques au fur et à mesure de leur conscience de classe éveillée, la bourgeoisie se sentait perdue, on nous fait aujourd’hui un devoir pour demain, comme pour hier, de nous porter à son secours chaque fois que se produira une injustice, chaque fois qu’une tache viendra obscurcir son soleil.

Ah ! camarades, s’il vous fallait faire disparaître l’une après l’autre toutes ces taches, non seulement vos journées mais vos nuits n’y suffiraient pas et vous n’aboutiriez pas à nettoyer ce qui n’est pas nettoyable ; mais à ce travail de Pénélope, vous auriez prolongé la domination qui vous écrase, vous auriez éternisé l’ordre de choses d’aujourd’hui qui pèse sur vos épaules, après dix-huit mois de collaboration socialiste au pouvoir bourgeois, aussi lourdement qu’à l’époque des Méline, des Dupuy et des Périer.

Collectivisme et Révolution.

Il n’y a rien de changé et il ne peut rien y avoir de changé dans la société actuelle tant que la propriété capitaliste n’aura pas été supprimée et n’aura pas fait place à la propriété sociale, c’est-à-dire à votre propriété à vous.

Cette idée-là que, depuis vingt et quelques années, nous avons introduite dans les cerveaux ouvriers de France, doit rester l’unique directrice des cerveaux conquis et doit être étendue aux cerveaux d’à côté où la lumière socialiste ne s’est pas encore faite.

C’est là notre tâche exclusive ; il s’agit de recruter, d’augmenter la colonne d’assaut qui aura, avec l’État emporté de haute lutte, à prendre la Bastille féodale ; et malheur à nous si nous nous laissons arrêter le long de la route, attendant comme une aumône les prétendues réformes que l’intérêt même de la bourgeoisie est quelquefois de jeter à l’appétit de la foule, et qui ne sont et ne peuvent être que des trompe-la-faim.

Nous sommes et ne pouvons être qu’un parti de révolution, parce que notre émancipation et l’émancipation de l’humanité ne peuvent s’opérer que révolutionnairement.

Nous détourner de cette lutte, camarades, c’est trahir, c’est déserter, c’est faire le jeu des bourgeois d’aujourd’hui qui savent bien, comme le disait Millerand à Lens, que le salariat n’est pas éternel, qui savent bien, comme l’a répété comme un écho Deschanel à Bordeaux, que le prolétariat est un phénomène provisoire… mais qui renvoient la disparition de cette dernière forme de I’esclavage à je ne sais quelle date plus éloignée que le paradis même des religions, qui au moins doit suivre immédiatement votre mort.

Vous ne vous paierez pas de cette monnaie de promesses, vous êtes actuellement trop conscients et trop forts.

Pas de confusion.

Mais Jaurès a été plus loin ; il a essayé d’assimiler l’action électorale du socialisme emmanchant le suffrage universel comme un moyen de combat, à l’action ministérielle par la bourgeoisie gouvernementale. Il a été encore au-delà, il a prétendu qu’en installant avec vos propres forces Carette à l’hôtel de ville de Roubaix et Delory à l’hôtel de ville de Lille, vous aviez autorisé Millerand à accepter un morceau de pouvoir de la classe contre laquelle vous êtes obligés de lutter jusqu’à la victoire finale.

Il vous a cité, d’autre part, certaines paroles de Liebknecht, qui aurait condamné en 1869 l’entrée des socialistes dans les parlements bourgeois, alors que la même année il se laissait porter avec Bebel dans le Reichstag de la confédération de l’Allemagne du Nord ; il vous a rappelé que Liebknecht a pénétré également dans le Landtag de Saxe alors qu’il y avait un serment à prêter et que Liebknecht disait : « Si nous n’étions pas capables de passer par-dessus cet obstacle de papier, nous ne serions pas des révolutionnaires. »

Quel rapport est-il possible d’établir entre les deux situations ?

Pour entrer dans le Reichstag de la confédération de l’Allemagne du Nord, il fallait y être porté par les camarades ouvriers organisés ; il fallait y entrer par la brèche ouverte de la démocratie socialiste ; on était le fondé de pouvoir de sa classe.

Il fallait, pour le Landtag de Saxe, prêter un serment dérisoire, comme celui que Gambetta devait prêter à l’Empire, qui n’empêchait pas que ce fût en ennemi qu’on s’introduisait dans l’Assemblée élective, comme un boulet envoyé par le canon populaire…

Et vous osez soutenir que les conditions seraient les mêmes de Millerand acceptant un portefeuille de Waldeck-Rousseau ? C’est le prolétariat, paraît-il, qui l’année dernière a donné un tel coup d’épaule électoral que la brèche a été faite par laquelle Millerand a passé ? Une pareille thèse n’est pas soutenable.

Il est arrivé au gouvernement appelé par la bourgeoisie gouvernementale. (Applaudissements et bravos) Il y est arrivé dans l’intérêt de la bourgeoisie gouvernementale qui, autrement, n’aurait pas fait appel à son concours.

On pouvait constituer un ministère, même de plus de défense républicaine que celui dont nous jouissons depuis dix-huit mois, sans qu’un socialiste en fît partie. Vous avez parlé du cabinet Bourgeois ; il n’y avait pas de socialiste dans ce cabinet et il a fait, on peut l’affirmer, une ?uvre plus républicaine que le cabinet d’aujourd’hui.

Une preuve, entre autres, c’est que la loi sur les successions, votée alors, n’a pas trouvé grâce devant le gouvernement de défense républicaine de l’heure présente, qui compte un socialiste et qui a lâché une partie de la réforme d’alors.(Bravos)

Camarades, le jour où le Parti socialiste, le jour où le prolétariat organisé comprendrait et pratiquerait la lutte de classe sous la forme du partage du pouvoir politique avec la classe capitaliste, ce jour-là il n’y aurait plus de socialisme ; ce jour-là il n’y aurait plus de prolétariat capable d’affranchissement ; ce jour-là les travailleurs seraient redevenus ce qu’ils étaient il y a vingt-deux ans, lorsqu’ils répondaient soit à l’appel de la bourgeoisie opportuniste contre la bourgeoisie monarchiste, soit à l’appel de la bourgeoisie radicale contre la bourgeoisie opportuniste ; ils ne seraient plus qu’une classe, qu’un parti à la suite, domestiqué, sans raison d’être et surtout sans avenir.

En combattant.

Je me souviens d’un Parti républicain dont j’ai été, le vieux Parti républicain, qui se refusait au genre de compromission que l’on voudrait imposer aujourd’hui à notre Parti socialiste. L’Empire ayant fait appel, réellement appel à un des Cinq, à Émile Ollivier, quoiqu’il s’agît alors de transformer, ce qui était possible, l’Empire dictatorial en Empire libéral, quoiqu’il y eût au bout de cette collaboration d’un républicain au gouvernement de Bonaparte la liberté de réunion et de presse et le droit de coalition ouvrière, malgré tout, à l’unanimité, la bourgeoisie républicaine, plus intransigeante, possédant sur ses élus une maîtrise plus complète, n’hésita pas à exécuter comme traître M. Émile Ollivier.

N’aurions-nous donc ni l’énergie ni la conscience des républicains bourgeois de la fin de l’Empire ? Ce n’est d’ailleurs là que la partie incidente de mon rappel au passé. Ce que je voulais mettre en lumière, c’est que le Parti républicain sous l’Empire, comme le Parti socialiste aujourd’hui, disait : « Il faut faire la République, mais il faut marcher en combattant. »

Cela n’a pas duré longtemps. Un homme est venu, c’était Gambetta, et je me rappelle en 1876, à Belle-ville, il prononçait les paroles suivantes : « Je ne connais que deux manières d’arriver à mon but, en négociant ou en combattant ;je ne suis pas pour la bataille. »

C’était là l’arrêt de mort du vieux Parti républicain ; l’opportunisme était né, et l’opportunisme républicain, c’était la stérilité républicaine, c’était l’avortement républicain, incapable en trente années d’aboutir même aux réformes politiques qui sont un fait accompli par-delà nos frontières, aux États-Unis d’Amérique ou dans la République helvétique ; c’était,je le répète, la mort du Parti républicain bourgeois !

Eh bien, aujourd’hui, nous nous trouvons, nous, parti de classe, nous, Parti socialiste, avec des responsabilités plus grandes, avec des nécessités qui s’imposent plus impérieusement, devant les deux mêmes politiques : les uns préconisant la prise du pouvoir politique en combattant, les autres poursuivant cette prise du pouvoir partiellement, fragmentairement, homme par homme, portefeuille par portefeuille, en négociant.

Nous ne sommes pas pour le négoce : la lutte de classe interdit le commerce de classe ; nous ne voulons pas de ce commerce-là ; et si vous en vouliez, camarades de l’usine, camarades de l’atelier, prolétaires qui avez une mission à remplir, la plus haute mission qui se soit jamais imposée à une classe, le jour où vous accepteriez la méthode nouvelle, ce jour-là non seulement vous auriez fait un marché de dupes mais vous auriez soufflé sur la grande espérance de rénovation qui aujourd’hui met debout le monde du travail…

Classe contre classe.

Aujourd’hui ce qui fait la force, l’irrésistibilité du mouvement socialiste, c’est la communion de tous les travailleurs organisés poursuivant, à travers les formes gouvernementales les plus divergentes, le même but par le même moyen : l’expropriation économique de la classe capitaliste par son expropriation politique.

Cette unité socialiste, jaillie des mêmes conditions économiques, serait brisée à tout jamais le jour où, au lieu de ne compter que sur vous-mêmes, vous subordonneriez votre action à un morceau de la classe ennemie, qui ne saurait se joindre à nous que pour nous arracher à notre véritable et nécessaire champ de bataille.

La Révolution qui vous incombe n’est possible que dans la mesure où vous resterez vous-mêmes, classe contre classe, ne connaissant pas et ne voulant pas connaître les divisions qui peuvent exister dans le monde capitaliste. C’est la concurrence économique qui est la loi de sa production et c’est la concurrence politique ou les divisions politiques qui, soigneusement entretenues, lui permettent de prolonger sa misérable existence.

Si la classe capitaliste ne formait qu’un seul parti politique, elle aurait été définitivement écrasée à la première défaite dans ses conflits avec la classe prolétarienne.

Mais on s’est divisé en bourgeoisie monarchiste et en bourgeoisie républicaine, en bourgeoisie cléricale et en bourgeoisie libre-penseuse, de façon à ce qu’une fraction vaincue pût toujours être remplacée au pouvoir par une autre fraction de la même classe également ennemie.

C’est le navire à cloisons étanches qui peut faire eau d’un côté et qui n’en continue pas moins à flotter, insubmersible.

Et ce navire-là, ce sont les galères du prolétariat, sur lesquelles c’est vous qui ramez et qui peinez et qui peinerez et qui ramerez toujours, tant que n’aura pas été coulé, sans distinction de pilote, le vaisseau qui porte la classe capitaliste et sa fortune, c’est-à-dire les profits réalisés sur votre misère et sur votre servitude. (Applaudissements et bravos répétés).