Le culte dit mariale, c’est-dire de la « vierge Marie », ne peut prendre historiquement qu’une forme de plus en plus grande : c’est le seul moyen de nier le caractère humain de Jésus et de pouvoir mettre en place une idéologie où la vie réelle, symbolisée par la mère qui donne la vie, doit s’auto-mutiler pour célébrer le divin.

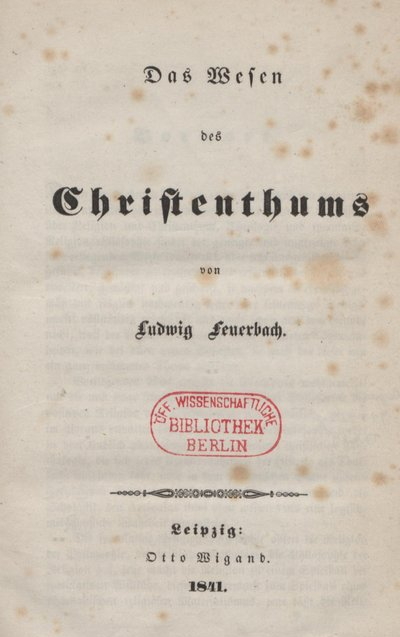

Voici ce qu’en dit Ludwig Feuerbach, soulignant l’importance de cet aspect.

Pourquoi donc Dieu le fils n’est-il homme que dans la femme ? Le tout puissant n’aurait-il pas pu apparaître comme homme parmi les hommes d’une autre manière, sans médiation ?

Pourquoi donc le fils s’est-il réalisé dans le sein d’une femme ? Pourquoi, sinon parce que le fils est nostalgie de la mère, parce que son coeur féminin plein d’amour ne peut trouver d’expression correspondante que dans un corps féminin ?

Le fils en tant qu’homme naturel ne passe que neuf mois dans l’asile du sein féminin, mais ineffaçables sont les impressions qu’il y reçoit ; la mère ne sort jamais de l’esprit et du coeur de son fils. Par suite, si. l’adoration du fils de Dieu n’est pas idolâtrie, l’adoration de la mère de Dieu ne l’est pas non plus.

Si nous devons reconnaître l’amour de Dieu en ce qu’il a donné pour notre salut son fils unique, c’est-à-dire ce qu’il avait de plus cher et de plus aimé, nous pouvons connaître cet amour encore mieux si pour nous en Dieu bat un coeur de mère.

L’amour le plus profond et le plus élevé est l’amour maternel. Le père se console de la perte de son fils : il a en lui un principe stoïcien. Au contraire la mère est inconsolable — la mère est douloureuse, mais le fait d’être inconsolable est la vérité de l’amour.

Là où sombre la croyance en la mère de Dieu, sombre aussi la croyance en le fils de Dieu et en Dieu le père. Le père n’est une vérité que là où la mère est une vérité. L’amour appartient en soi et pour soi au sexe et à l’être féminins.

La foi en l’amour de Dieu est la foi en l’être féminin en tant que divin? L’amour sans la nature est une chimère, un fantôme. C’est dans l’amour qu’il faut reconnaître la nécessité et la profondeur sacrées de la nature !

Le protestantisme a mis de côté la mère de Dieu ; mais la femme déposée s’est lourdement vengée ; les armes qu’il a utilisées contre la mère de Dieu se sont retournées contre lui, contre le fils de Dieu, contre la trinité toute entière.

Qui sacrifie, ne fût-ce qu’une fois, la mère de Dieu à l’entende-ment, n’a plus qu’à sacrifier aussi le mystère du fils de Dieu en tant qu’anthropomorphisme.

Certes l’anthropomorphisme est-il voilé quand on exclut l’être féminin, mais il n’est que voilé, et non pas supprimé. Certes le protestantisme n’avait aussi aucun besoin d’une femme céleste puisqu’il recevait cordialement à bras ouverts la femme terrestre. Mais il aurait dû aussi être assez conséquent et courageux pour renoncer avec la mère au fils et au père.

Seul celui qui n’a pas de parents terrestres, a besoin de parents célestes. Le Dieu trinitaire est le Dieu du catholicisme ; il n’a de signification intérieure, ardente, nécessaire et véritablement religieuse que par opposition à la négation de tous les liens essentiels, par opposition à l’état d’anachorète, de moine ou de nonne.

Le Dieu trinitaire est un Dieu dont le contenu est riche, c’est pour-quoi il est un besoin là où est fait abstraction du contenu de la vie réelle.

Plus vide est la vie, d’autant plus riche, d’autant plus concret est Dieu. L’évacuation du monde réel et le rem-plissement de Dieu ne font qu’un acte. Seul l’homme pauvre a un Dieu riche. Dieu a pour origine le sentiment d’un manque ; ce dont l’homme constate, l’absence — que ce soit une constatation déterminée donc consciente, ou inconsciente cela est Dieu.

Ainsi le sentiment inconsolé du vide et de la solitude a besoin d’un Dieu en qui se trouve une société, une union d’êtres qui s’aiment intimement. Ici nous sommes en possession de la véritable explication de la raison pour laquelle la trinité a perdu dans les temps modernes d’abord sa signification pratique puis finalement son sens théorique.