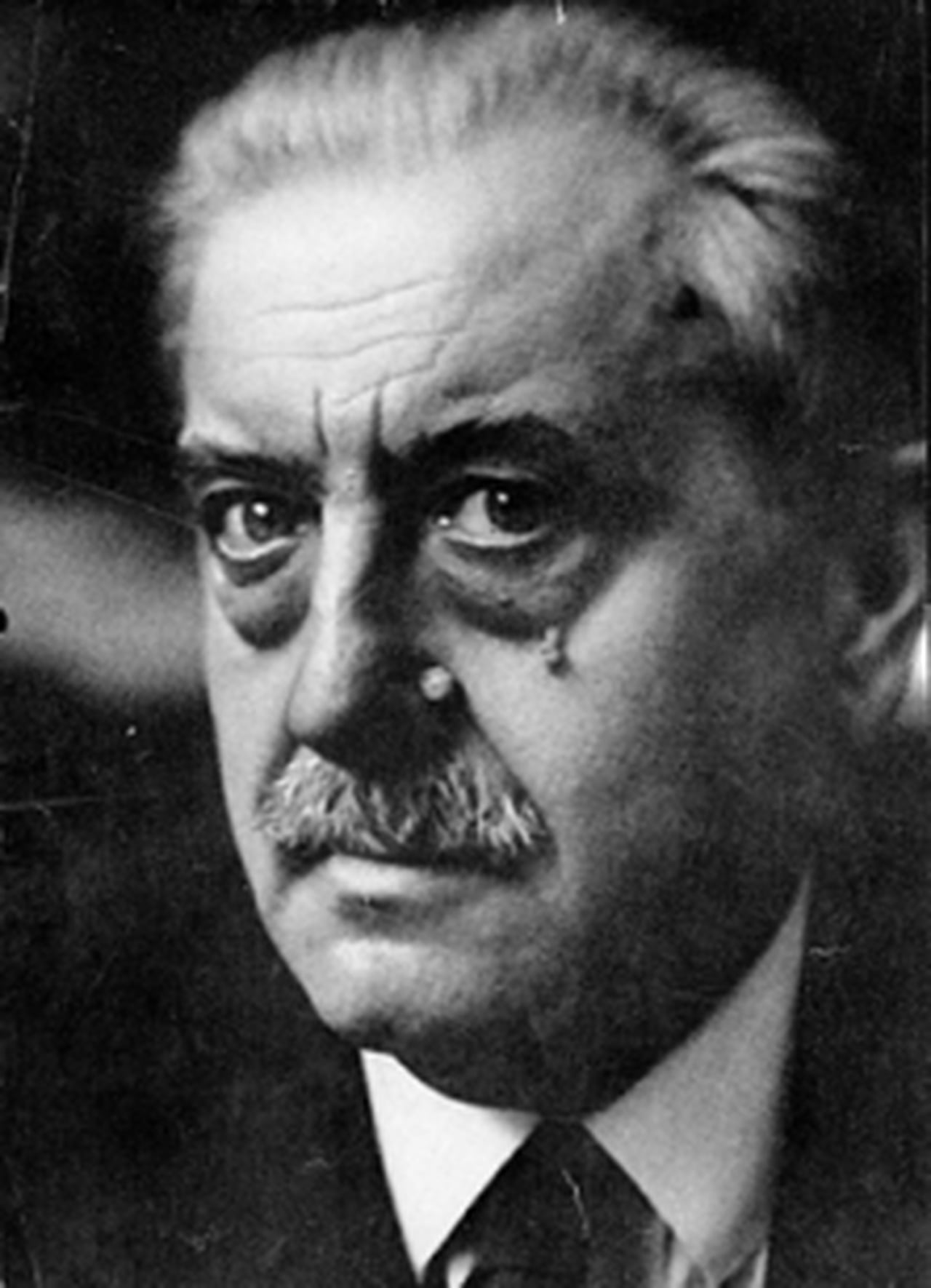

Si Georges Bernanos a pu écrire son œuvre, c’est pour une raison extrêmement simple : il était imprégné d’un questionnement spécifiquement luthérien. Aucun commentateur bourgeois ne l’a noté, aucun universitaire ne l’a vu, et cela pour une raison très simple : issu de la réaction catholique et monarchiste, Georges Bernanos se situait idéologiquement et culturellement dans un dispositif bien particulier.

Cependant, à la lumière de vue du matérialisme dialectique, il est évident si Georges Bernanos est arrivé à écrire une œuvre de valeur, c’est qu’il portait quelque chose, et cela ne peut être nullement justement la réaction.

Il était forcément lié à une force progressiste. Sans cela, il aurait tourné vers le décadentisme, l’existentialisme, toutes ces formes d’expression grossières, minimalistes, simplificatrices, etc.

Or, non seulement Georges Bernanos ne s’est pas tourné vers ces formes-là, mais qui plus est il n’a cessé d’avoir une activité journalistique pratiquement intempestive, cherchant en permanence à formuler quelque chose qui serait adéquat pour faire avancer la cause de la « vie intérieure ».

A cela s’ajoute qu’il fallait bien qu’il trouve quelque part une base pour affirmer l’intériorité subjective, dans un pays où le catholicisme l’a combattu depuis son émergence avec le calvinisme.

Il faut voir ici que les romantiques, avec leurs inquiétudes, leur mal du siècle, ont toujours été à la marge de l’Église catholique, qui est extrêmement conservatrice par définition et ne tolère pas l’émergence de la personnalité, ne voulant que des individus soumis au cadre théologique et aux normes sociales qui vont avec.

Un romantisme assumé ne pouvait que se tourner vers une forme idéologique et culturelle permettant d’assumer la production de figures puissamment inquiets et tourmentés. C’est pourquoi le luthérianisme, principalement, suinte de tous les pores des romans de Georges Bernanos.

Ce luthérianisme a beau être refréné à coups de légitimisme et de mysticisme, cependant il saute aux yeux de l’observateur averti utilisant le matérialisme dialectique.

Dans L’imposture, on a ainsi le personnage de l’abbé Cénabre, qui ne croit plus et devient, de ce fait, aspiré par un esprit diabolique. C’est un grand érudit, avec une allusion à Henri Bremond, un abbé auteur d’une Histoire littéraire du sentiment religieux en France en onze volumes, qui ne goûta par ailleurs guère cette allusion.

Et, en pleine crise de conscience, alors qu’il manque de se suicider et qu’en tout cas il a décidé d’assumer de ne plus croire en Dieu, il décide d’aller en Allemagne, pour une occasion très particulière.

« La Société internationale des Études psychiques que présidait encore Frau Eberlein avant qu’elle eût sombré dans la folie, une nuit d’hiver, au fond de son affreuse résidence de Schlestadt pleine de bêtes hallucinées, avait obtenu de l’illustre historien la promesse de prendre part à son congrès, tenu à Francfort, ou du moins d’assister à la séance solennelle de clôture pour y donner une conférence sur « la Mystique dans l’Église luthérienne ».

La date de cette clôture avait été fixée au 20 janvier, c’est-à-dire neuf jours plus tard, mais le Congrès était ouvert depuis deux semaines déjà. Il résolut de partir pour l’Allemagne le jour même.

L’idée d’une disparition si soudaine, si peu attendue surtout d’un homme connu pour son exactitude à remplir ses obligations professionnelles, par sa fidélité aux rendez-vous pris et donnés, l’ordre scrupuleux de sa correspondance, cette idée seule soulageait un peu son cœur.

N’était-ce point comme un essai, le timide essai d’une fuite plus sûre ?… Il ferma les yeux. »

Des « études psychiques », quelqu’un qui sombre dans la folie, alors qu’un autre ne croit plus, la mystique dans l’Église luthérienne… la barque est ici pleine à craquer.

On apprend également au cours de l’ouvrage que l’abbé Cénabre est un historien et parlant de son public, consistant en le parti catholique, il est dit :

« Ainsi le parti compte d’honnêtes jeunes gens, des vieillards austères, des écrivains pleins de talent, et des prêtres, pour le grand nombre, de mœurs irréprochables. Rien ne semble permettre de les confondre avec des avares adolescents, ces patriarches dévorés d’ambition comme d’une lèpre, et ces ruffians en jupon noir, chassés de tous les diocèses, à face de croupiers marrons… Quel trait leur est donc commun ? Le goût de biaiser, une pensée lâche (…)

Son histoire de l’arianisme les a déçus, justement par ce qu’elle contient de positif, de défini. Mais ils se délectent au bavardage et à l’allusion des Mystiques florentins. »

L’arianisme fut condamné par l’Église catholique en 325, pour avoir refusé la consubstantialité du Fils avec le Père, faisant de Jésus une sorte d’humain très particulier, sans être Dieu. Cette forme religieuse fut notamment assumé par les peuples germaniques, avant qu’ils ne rejoignent l’Église catholique.

A cette déviation relevant du débat sur la nature du Christ, s’ajoute la référence aux « mystiques florentins », ce qui est une allusion en fait au courant du néo-platonisme de la Renaissance italienne, avec notamment Marsile Ficin et Jean Pic de la Mirandole.

Ces deux références ne font pas partie de la théologie catholique romaine traditionnelle ; on est ici dans les marges mystiques.

Et justement, on apprend que l’abbé Cénabre a également écrit La vie de Gerson, c’est-à-dire de Jean de Gerson (1363-1429), ainsi qu’un ouvrage sur Tauler.

Ce dernier est en fait est Johannes Tauler (1300 ?- 1361), un disciple d’Eckhart (1260-1328), le grand maître de la mystique rhénane, ces deux auteurs jouant un rôle essentiel dans l’avènement du luthérianisme. Rien que cette référence est totalement révélatrice de la liaison de Georges Bernanos au luthérianisme.

Gerson est quant à lui un très important théologien, qui a comme caractéristique :

– d’avoir joué un rôle essentiel dans le Concile de Constance aboutissant au meurtre pur et simple de Jan Hus, qui historiquement peut être considéré comme le premier protestant ;

– de se situer dans la lignée mystique du Pseudo-Denys l’Aréopagite et de Bonaventure, tradition mystique jouant un rôle de grande importance dans la structuration de la conception luthérienne.

Georges Bernanos révèle ici qu’il se situe à la marge du catholicisme, à la marge mystique, tourmenté par la question de l’existence, et cela de manière laïque.

Pour cette raison, on a dans La joie un personnage, M. de Clergerie, qui est un historien non membre du clergé. On apprend qu’il a écrit une Histoire du jansénisme, courant mystique, avec notamment Pascal, accordant justement aux laïcs un rôle dans une Eglise devant se purifier de tous ceux qui ne sont pas entièrement engagés (au contraire des jésuites, que Georges Bernanos ne cessera de dénoncer dans sa vie).

Voici les propos de M. de Clergerie à sa fille, sorte de figure entièrement pure, frappant par sa nature libre de toute tâche en quelque sorte :

« Tu ne sais rien du monde, tu n’en veux rien savoir, c’est tellement plus simple ! Ta mère prétendait déjà marcher à travers les chemins boueux avec la petite pantoufle de Cendrillon.

Oui, il fallait que tu l’apprisses un jour ou l’autre, le monde n’est pas fait pour les anges. Je suis un catholique irréprochable, j’ai consacré une partie de ma vie à l’histoire de l’Église et je te dis : le monde n’est pas fait pour les anges. J’ajoute même : tant pis pour les anges qui s’y hasardent sans précaution !

Tu as beau me regarder de ce regard limpide ! Il est limpide parce qu’il n’a rien vu, rien pénétré. Chacun de nous a son secret, ses secrets, une multitude de secrets qui achèvent de pourrir dans la conscience, s’y consument lentement, lentement…

Toi-même, ma fille, oui, toi-même ! Si tu vis de longues années, tu sentiras peut-être, à l’heure de la mort ce poids, ce clapotis de la vase sous l’eau profonde… Hé ! Que voudrait-on de nous ? Des choses impossibles. Il faut d’abord tracer la route, pas à pas, de l’enfance à la vieillesse, tâter chaque pouce de terrain, détendre les pièges, ramper, ramper, toujours ramper.

Que diable ! Pour se faire entendre, reconnaître, on doit se mettre au niveau des autres, on ne parle pas debout à des gens couchés. Qui se redresse se voit seul tout à coup.

Sommes-nous donc faits pour vivre seuls, je te demande ? Et d’abord, le pouvons-nous ? Ah ! ah ! ah ! oui : le pouvons-nous ?

Je te disais que certains jours ton espérance , ton allégresse, ton invraisemblable sécurité me jettent hors de moi, m’enragent… C’est un sentiment bas, n’est-il pas vrai ? Des plus bas, hein ? Je suis sûr que tu le trouves bas ? Allons, réponds donc ! »

Dans Le journal d’un curé de campagne, on a directement une référence à Martin Luther :

« J’ai tout à coup senti ses deux mains sur mon épaule. – Enfin, j’ai eu mes embêtements, moi aussi. Le plus dur, c’est qu’on n’est compris de personne, on se sent ridicule. Pour le monde, tu n’es qu’un petit curé démocrate, un vaniteux, un farceur.

Possible qu’en général, les curés démocrates n’aient pas beaucoup de tempérament, mais moi, du tempérament, je crois que j’en avais plutôt à revendre.

Tiens, à ce moment-là j’ai compris Luther. Il avait du tempérament, lui aussi. Et dans sa fosse à moines d’Erfurt sûrement que la faim et la soif de la justice le dévoraient.

Mais le bon Dieu n’aime pas qu’on touche à sa justice, et sa colère est un peu trop forte pour nous, pauvres diables. Elle nous saoule, elle nous rend pires que des brutes.

Alors, après avoir fait trembler les cardinaux, ce vieux Luther a fini par porter son foin à la mangeoire des princes allemands, une jolie bande…

Regarde le portrait qu’on a fait de lui sur son lit de mort… Personne ne reconnaîtrait l’ancien moine dans ce bonhomme ventru, avec une grosse lippe.

Même juste en principe, sa colère l’avait empoisonné petit à petit : elle était tournée en mauvaise graisse, voilà tout.

– Est-ce que vous priez pour Luther ? ai-je demandé.

– Tous les jours, m’a-t-il répondu. D’ailleurs je m’appelle aussi Martin, comme lui. »

Martin Luther aurait eu raison, mais il aurait péché par orgueil ; c’est pratiquement un luthérianisme appliqué à Martin Luther, alors que l’Église l’a toujours rejeté de manière totale, sans évidemment demander de prier pour lui.

Au sujet de cette question justement, dans les archives de Georges Bernanos fut trouvé un long manuscrit, datant de 1943 environ selon toute vraisemblance, consacré à Martin Luther.

On y lit cela :

« Comme mon cher curé de campagne je pense souvent à Martin Luther (…).

Le malheur de Martin Luther fut de prétendre réformer (…). On ne réforme rien dans l’Église par des moyens ordinaires. Qui prétend réformer l’Église par ces moyens, par les mêmes moyens qu’on réforme une société temporelle, non seulement échoue dans son entreprise, mais finit infailliblement par se trouver hors de l’Église.

Je dis qu’il se trouve hors de l’Église avant que personne ait pris la peine de l’en exclure, je dis qu’il s’en exclut lui-même, par une sorte de fatalité tragique (…).

L’Église n’a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Martin Luther était le réformateur-né (…). Il soulevait contre sa personne, du même coup, toutes les médiocrités éparses, toute la médiocrité s’est mise à fermenter du même coup, à bouillir et siffler comme le vin nouveau dans la cuve.

Oh ! sans doute, on m’accusera de tenter ici la réhabilitation de Luther. Que m’importe ! »

En clair, Martin Luther avait raison, mais pas dans la forme ; il fallait non pas rompre, mais viser la sainteté en se sacrifiant pour régénérer l’Église, d’où la fascination de Georges Bernanos pour Jean-Marie Vianney (1786-1859), dit le Curé d’Ars, nommé patron de tous les curés de l’Univers par le pape Pie XI en 1929.

Ce curé n’avait pas été à l’école, avait échoué dans deux séminaires, mais devint une figure extrêmement populaire assument une humilité extrême, expression en fait d’une âme fondamentalement tourmentée et tournée vers l’ascèse, le refus du monde. Il apparaît dans une large mesure dans Sous le soleil de Satan sous les traits de l’abbé Donissan.

C’était là davantage conforme au romantisme de Georges Bernanos : Martin Luther avait un seul tort, celui d’avoir réussi son entreprise (ce qui, par ailleurs, est faux puisque la moitié de l’Allemagne resta catholique).

>Sommaire du dossier