Nous voulons ici tirer un court bilan des années 2010, car même si les décennies n’ont pas de valeur en soi, elles permettent de contribuer à délimiter des tendances historiques, de se repérer plus aisément.

Nous tenons à rappeler ici une chose. Nous sommes issus d’une culture politique qui considère que, au milieu des années 1980, l’impérialisme n’est plus que réaction. Il représente à la fois la tendance inéluctable à la guerre et l’aliénation des plus larges masses dans la cadre d’une consommation capitaliste particulièrement développée.

Les syndicats sont alors une composante sociale-impérialiste du système capitaliste ayant développé l’intégration sociale sophistiquée des masses. Les masses sont plus qu’engourdies : elles voient leur esprit littéralement enterrée sous des mètres de corruptions, d’illusions consommatrices, de déformation massive de la personnalité.

À l’époque, pour qui n’était pas corrompu, les jeux étaient faits. On était une partie du système, ou on ne l’était pas. Soit on posait sa personnalité en liaison avec une culture à la fois alternative et antagoniste – soit on se faisait aspirer par la machine capitaliste.

La Fraction Armée Rouge disait avec justesse en 1982 :

« L’impérialisme ne dispose plus d’aucune perspective productive, positive ; il n’est plus que destruction. C’est là l’essentiel de l’expérience où s’enracine la nouvelle militance dans tous les domaines de la vie.

Cette expérience est vécue de façon matérielle dans la base économique de la vie, dans l’armement et la préparation de la guerre nucléaire, dans celle des conditions de vie naturelles et sociales, et à l’intérieur de l’individu lui-même, où l’aliénation et l’oppression s’expriment par une déformation massive et la destruction de toute la richesse individuelle de la pensée, de la sensibilité, de la structure de la personnalité.

La plupart en perdent tout espoir. L’impérialisme dans les centres a perfectionné et systématisé sa domination au point qu’ils ne trouvent plus la force de résister.

Taux de suicides en forte augmentation, fuite dans la maladie, l’alcool, les tranquillisants, les drogues, voilà la réaction à la réalité d’une longue histoire d’échecs, d’épreuves et de souffrances, de dépolitisation, alors que la violence extérieure n’est plus perçue comme la cause de tout cela.

Mais de cette dimension de la misère vient aussi la profondeur existentielle des luttes et la haine. Ce n’est plus l’explosion de colère, brève, spontanée.

Celle-ci s’est consumée au cours de ces années. Voilà le terrain sur lequel se développe maintenant le front révolutionnaire dans le centre. »

Il existe trois facteurs ayant rejeté cette situation dans le futur – précisément dans la période où nous sommes entraînés. Il s’agit de :

– l’effondrement du social-impérialisme soviétique ;

– le démantèlement de sa domination sur l’Europe de l’Est (et, relativement, en Asie), permettant une nouvelle vague d’accumulation capitaliste de la part des vainqueurs occidentaux ;

– l’intégration complète de la Chine social-fasciste dans le dispositif capitaliste mondial ;

– l’émergence de nouvelles capacités technologiques, avec l’informatisation et la robotisation.

Cela a permis une nouvelle immense vague d’accumulation capitaliste. Toutes les échéances étaient alors repoussées.

Cela a donné, dans les années 1990, l’illusion que le capitalisme était inébranlable et l’altermondialisme est alors apparu sur le devant de la scène comme seule alternative censée être possible, alors que l’Est européen se transformait en semi-colonies occidentales.

Puis, les années 2000 ont été marquées par d’immenses modifications technologiques généralisées – depuis les téléphones portables jusqu’à l’informatisation et internet – permettant au capitalisme d’affiner ses initiatives, de procéder à des modernisations, de relancer de nouvelles consommations, certains secteurs l’emportant sur d’autres.

Les années 2010 ont été le prolongement des années 2000, avec à la fois une consommation de masse encore plus élargie et, en même temps, un gouffre séparant une haute bourgeoisie aux mœurs toujours plus oligarchiques, décadentes, et les larges masses.

Pour nous, la période 1989-2019 n’a été qu’une parenthèse et c’est justement parce que telle a été sa nature qu’il y a eu un développement significatif des idéologies post-modernes, à l’initiative d’intellectuels identitaires produits par l’impérialisme (fondamentalisme islamiste, théorie du genre et LGBT, idéologie de la décroissance, etc.).

Les années 2010 ont comme aspect principal précisément d’aboutir à un retour aux années 1980, ou aux années 1930, ou aux années 1910, c’est-à-dire à une période où la bataille pour le repartage du monde est engagée, où le capitalisme s’enlise et n’est plus capable de satisfaire à ses propres exigences d’élargissement du profit.

Les années 2010 n’ont pas de valeur en soi, pas plus que la période allant de 1989 à 2019, au sens où, sur le plan de la définition révolutionnaire, c’est dans les années 1980 qu’ont été décidées les modalités de l’affrontement révolutionnaire. La période 1989-2019 n’a fait que repousser les échéances et approfondir les contradictions – les portant à un niveau plus haut, plus profond, plus aigu.

Quelles sont ces modalités ?

La première, c’est la compréhension du poids croissant de la subjectivité dans les métropoles impérialistes. Quelqu’un peut tout à fait comprendre les enjeux et la nature du système capitaliste, mais être tétanisé, écrasé par l’angoisse et capituler. La détermination révolutionnaire relève, non pas d’un choix, mais d’un engagement existentiel dans le processus de libération. Qui cède devant la corruption est emporté et voit sa personnalité déformée, jusqu’à la défaite.

L’idée de lever un drapeau rouge et de « militer » pour gagner des adhésions n’a strictement aucun sens. C’est une théâtralisation qui n’a rien à voir avec le travail monumental à réaliser : rétablir l’antagonisme, le préserver et trouver refuge dans son activité face à la corruption impérialiste. De la même manière, une révolte spontanée naissant comme réflexe objectif à l’exploitation, l’oppression, etc. ne peut aucunement former le terrain naturel des communistes. Il faut la médiatisation de l’esprit de rupture, d’antagonisme politique et culturel.

La seconde modalité, c’est la saisie que, grâce à l’ampleur du développement des forces productives, la contre-révolution dispose de davantage de moyens matériels de surveillance et d’études des contestations. Même si la bourgeoisie est une classe décadente, elle profite de davantage d’informations et d’analystes, ce avec quoi elle cherche à compenser sa propre décadence morale, psychologique, intellectuelle.

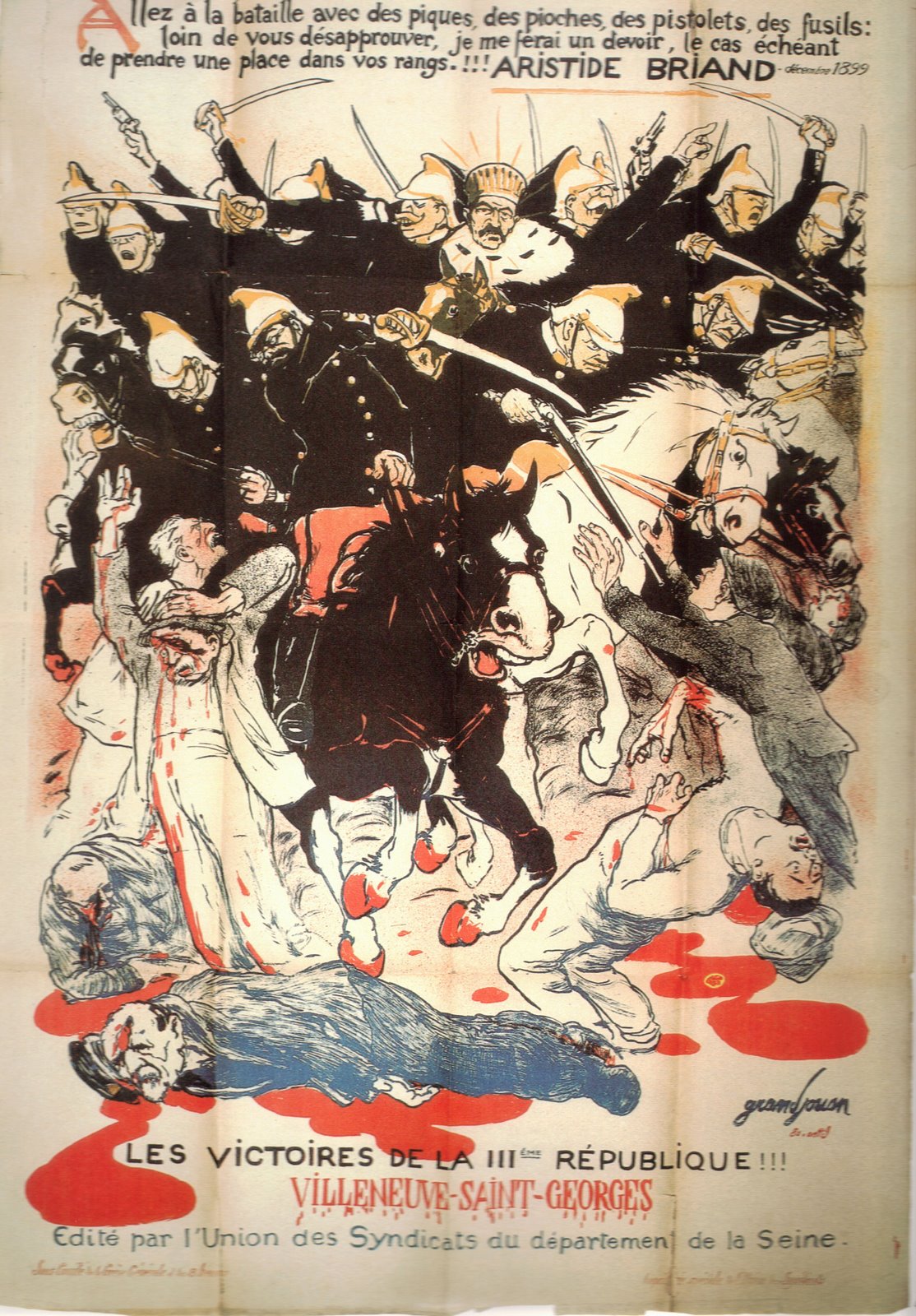

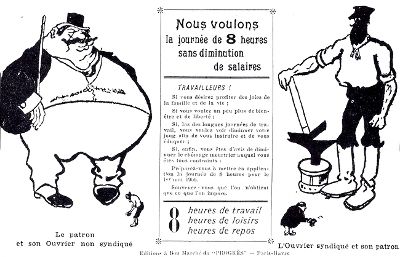

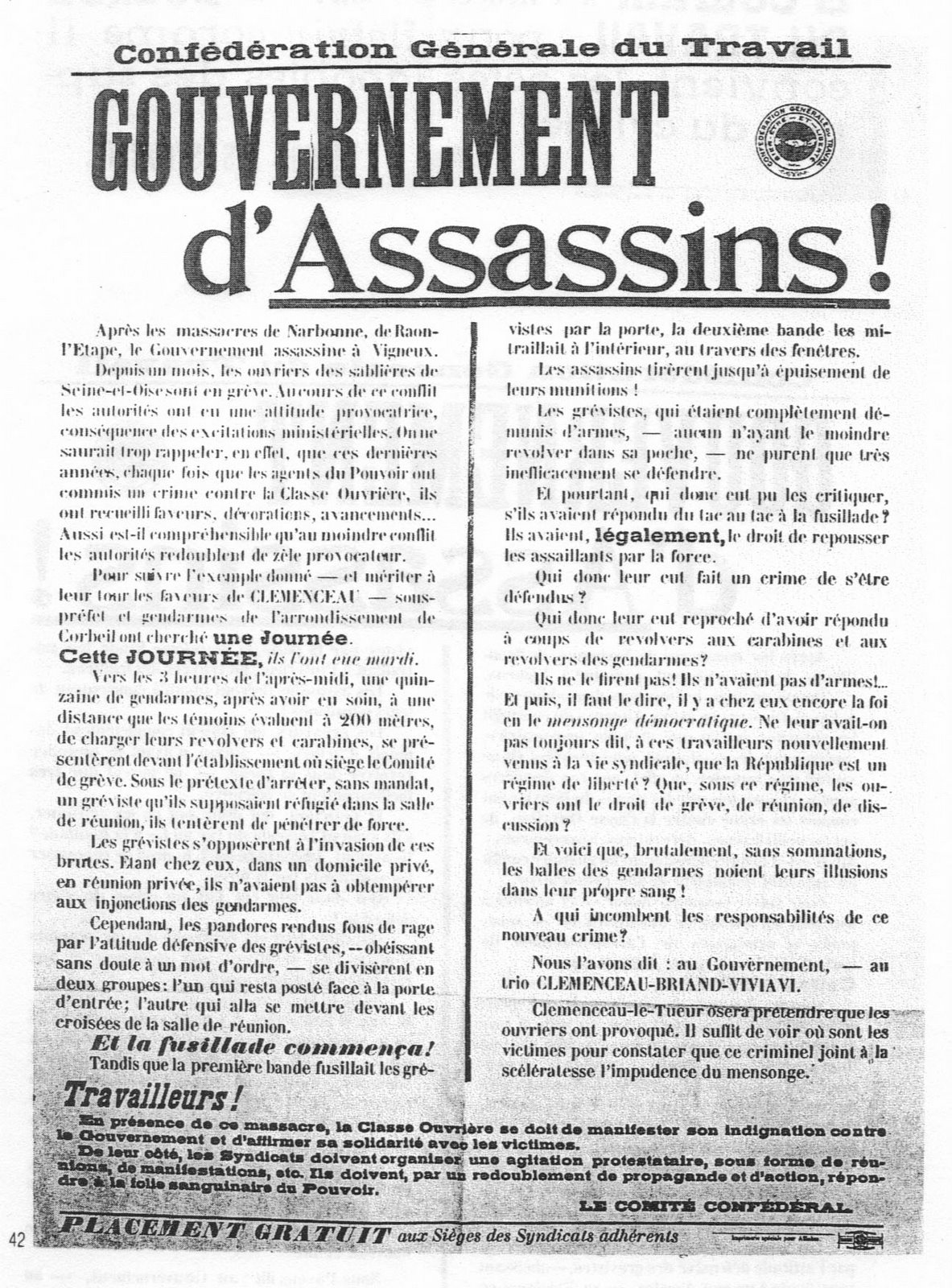

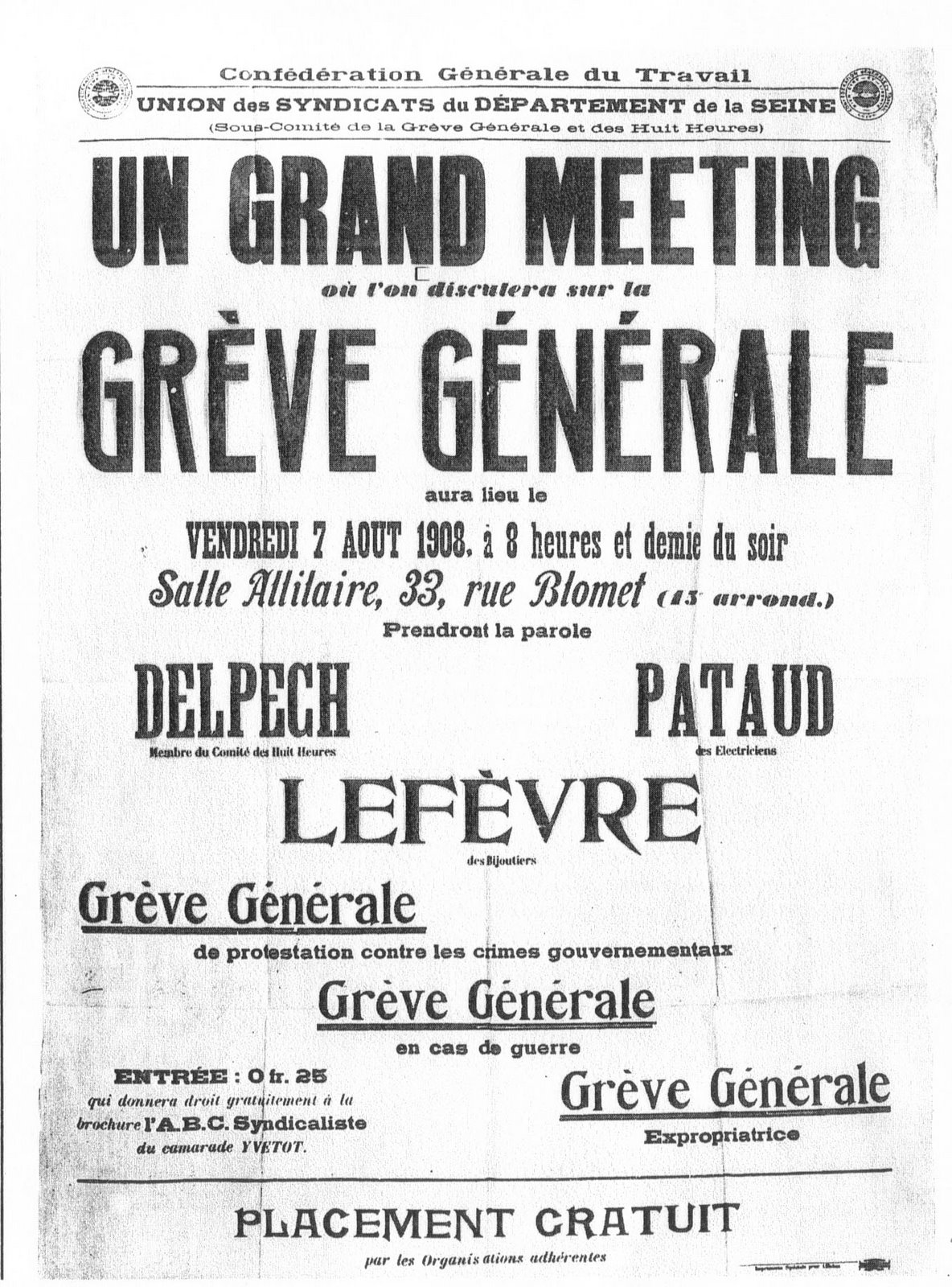

La troisième, c’est que le système impérialiste sait manier le principe des compromis, des solutions politiques et sociales, et ce en profitant d’une longue tradition remontant à 1945. Ici, le rôle particulièrement négatif des appareils révisionnistes – le PCF et la CGT, de nature sociale-impérialiste – est à souligner.

La quatrième, c’est l’importance du processus d’unité et de répulsion, de fédération et d’antagonisme des impérialismes. Le jeu des alliances se modifie, l’affrontement se convertit en rapprochements, et inversement, les impérialismes sont à la fois mutuellement liés et en conflit. La tendance à la guerre peut d’autant moins être spontanément saisie par les masses, elle exige une compréhension communiste et une détermination puissante pour oser faire face à la guerre impérialiste, par principe inéluctable dans le cadre d’un affrontement ayant pour but le repartage du monde.

La cinquième, c’est l’effondrement de la bourgeoisie comme classe dominante, avec une irruption systématique du relativisme et de la décadence. Cet effondrement contamine toutes les classes, et cela de manière extrêmement approfondie de par le développement des forces productives. Il suffit de voir la fascination morbide existant dans les couches populaires pour le luxe et l’esprit parasitaire.

La sixième modalité, c’est la perpétuelle recherche de chaque pays impérialiste d’effacer les déséquilibres au moyen de réformes gouvernementales, de modifications légères ou approfondies du régime, de propositions de changement « citoyen », de pseudo élargissement de la démocratie. Il ne s’agit là que de tentatives de relancer l’État en perte de vitesse dans sa nature de tampon entre les classes, au service des classes dominantes.

Il va de soi que les masses, endormies par la période 1989-2019, sont totalement en décalage avec les exigences historiques. On le voit avec la paralysie morale quant à la question animale pourtant désormais bien connue et l’incapacité à protester de manière réelle contre la destruction environnementale à l’échelle mondiale.

Il y a l’illusion que le système est finalement stable – on le voit avec la bataille contre la réforme des retraites lancée en décembre 2019 en France, comme si le monde n’aura pas entièrement changé d’ici 20, 30, 40 ans !

En vérité, les gens ne conçoivent pas que les choses puissent être différentes sur le plan qualitatif. Tout leur apparaît comme largement en continuité, avec plus ou moins d’acquis quantitatifs. Cela est vrai même des pseudos oppositions, soit de la gauche institutionnelle, soit des mouvements d’extrême-gauche : tous exigent un meilleur partage du gâteau. Aucun ne part du principe que le système va s’effondrer.

La seule mouvance qui a accepté de maintenir le principe d’effondrement inéluctable du capitalisme – celle, pour parler sommairement, autour de Julien Coupat – a vendu son âme, s’effaçant devant la CGT et les gilets jaunes… Comme on est loin de l’Autonomie ouvrière italienne de la fin des années 1970 qui servait de modèle stratégique pour l’affrontement généralisé !

C’est la preuve, surtout, que sans un haut niveau tant idéologique que culturel, la contamination par les mœurs impérialistes est inévitable, que l’opportunisme s’infiltre et devient le style dominant.

Le niveau d’exigence a augmenté sans commune mesure.

La différence est ici fondamentale avec les années 1980, période d’instabilité générale avec l’affrontement des superpuissances américaine et social-impérialiste soviétique en toile de fond. À l’époque, il existait des poches antagoniques, tels les squats, une mouvance contestataire restreinte mais engagée de manière commune, au-delà des différences, dans l’exigence de la rupture. La chose a été rendue impossible dans la période 1989-2019, tout ayant été asséché.

Il existe bien entendu encore des squats en France aujourd’hui, mais ils ne portent aucunement la démarche rupturiste des années 1980 et, à l’instar des ZAD, ils sont établis dans l’idée de vivre à côté du système. Il ne peut, de toutes façons, plus y avoir de poches isolées d’antagonisme, sorte de base arrière – il ne peut exister que des mouvements définis par l’autonomie prolétarienne portant un antagonisme et reconstituant le tissu prolétarien.

Par reconstitution du tissu prolétarien, nous n’entendons pas un réveil militant, une hausse des activités telles les grèves ou même un vote adéquat à telle ou telle élection. Nous entendons la prise en considération de sa nature prolétarienne par la classe elle-même.

Nous voulons dire par là : la fin de la passivité, la fin du regard passif, littéralement spectateur, des événements historiques, avec même le soutien au nationalisme et au populisme comme espoir de geler le cours du temps.

Il ne s’agit pas de défendre des « acquis » individuellement de manière collective – mais de partir de la nature de la classe ouvrière, de son rôle historique, de son aliénation et de son exploitation et donc de son antagonisme.

L’affrontement révolutionnaire jusqu’à l’insurrection est inscrite dans la classe ouvrière elle-même – le fait qu’elle ne l’assume pas rend son existence encore plus intenable alors qu’elle est broyée par le capitalisme.

Passive et abrutie, désorientée et culturellement à la traîne, idéologiquement inexistante et sans habitude de travail en direction de la prise du pouvoir, la classe ouvrière doit voir se rétablir chacun de ses secteurs, pas à pas, dans le processus de libération prolétarienne – par l’antagonisme.

C’est le sens de l’autonomie prolétarienne.

Lutter ensemble !

Parti Communiste de France (Marxiste-Léniniste-Maoïste)

Janvier 2020