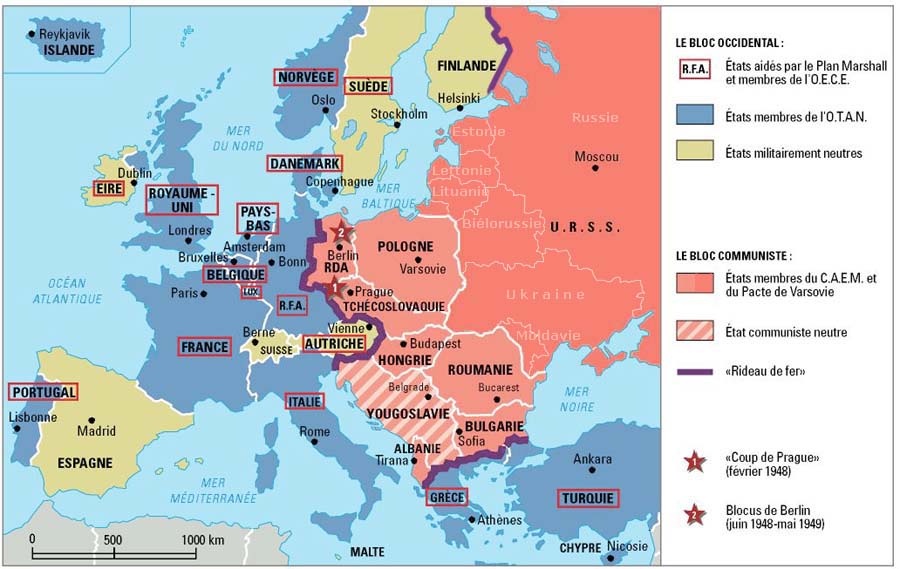

La lettre de Varsovie faite mi-juillet au Comité Central du Parti Communiste de Tchécoslovaquie (PCT) était lourde de menaces. Le présidium du Comité Central du PCT répondit le 18 juillet par une lettre validée le lendemain par une session du Comité Central, rappelant qu’il avait rejeté le manifeste des « 2000 mots », qu’il était discipliné par rapport aux exigences de ses alliés, mais que la situation était complexe et qu’il ne fallait pas être unilatéral dans une éventuelle critique, etc.

Le Bureau Politique du Comité Central du Parti Communiste d’Union Soviétique proposa alors une réunion avec le présidium du Comité Central du PCT, à Moscou, Kiev ou Lviv, le 22 ou le 23 juillet.

Le PCT, qui avait déjà accepté plusieurs demandes de rencontres depuis début juillet mais toujours repoussé une mise en place concrète, repoussa l’idée que cela se déroule sur le territoire soviétique. Le 22 juillet il fut décidé que cela se déroulerait en Tchécoslovaquie.

La pression fut énorme. Le 25 juillet 1968, le quotidien servant d’organe du Parti en Pologne, la Trybuna Ludu, publia un article intitulé sur « le jugement des événements se déroulant en République Socialiste de Tchécoslovaquie » et il était ouvertement expliqué que la direction du PCT servait les intérêts des revanchistes ouest-allemands. Il faudrait balayer d’un revers de la main la réponse du PCT à la lettre de Varsovie, car les faits montreraient que les forces anti-socialistes l’emportent.

Le même jour, l’organe du Parti en Hongrie, la Népszabadság, publia un article intitulé « Quels points posons-nous comme débat à nos camarades tchécoslovaques ? ». Il est expliqué que le Parti hongrois n’a nullement changé d’avis sur le choix tchécoslovaque, mais que les événements actuels l’amènent à modifier son opinion sur ce qui est réalisé. Faisant un rapprochement avec la situation hongroise en 1956, il est dit :

« En République Socialiste de Tchécoslovaquie, il se produit ces jours-ci, ces semaines-ci, la même chose que dans notre pays dans la période avant la contre-révolution. »

La Hongrie abandonnait donc son soutien. Radio Prague salua toutefois le document pour son « ton calme et non-agressif, ainsi que son effort sérieux pour donner des raisons ».

Restaient ainsi deux appuis seulement : la Yougoslavie de Josip Broz Tito et la Roumanie de Nicolae Ceaușescu. Toujours le 25 juillet, l’organe du Parti en Yougoslavie, Komunist, affirma que le droit international des peuples primait sur le pacte de Varsovie et remettait en cause le principe du « bloc ».

Le 27 juillet parut dans l’organe quotidien du Parti de Roumanie, la Scînteia, une longue explication où on lit notamment :

« Les événements en République Socialiste de Tchécoslovaquie sont comme avant toujours suivis avec le plus grand intérêt dans notre pays. Les communistes, les masses laborieuses, tout le peuple de Roumanie exprime sa solidarité la plus profonde avec le Parti Communiste de la République Socialiste de Tchécoslovaquie, avec la classe ouvrière, avec la paysannerie, avec l’ensemble du peuple tchécoslovaque (…).

De par les conditions prévalentes, le manque de compréhension, les critiques et les soupçons à l’égard du PCT ne peuvent que rendre plus compliquée la situation en République Socialiste de Tchécoslovaquie et nuire à la lutte pour la dépassement de ces difficultés. »

Il est souligné que le PCT sait très bien que son action complexe a amené l’émergence de courants droitiers, qu’on doit absolument lui faire confiance.

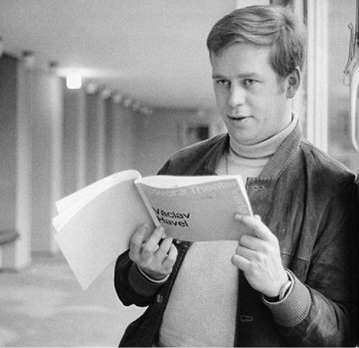

Mais le danger pour le PCT ne venait pas que de l’URSS, de la RDA et de la Pologne. Ainsi, le 26 juillet 1968, la revue Literární listy publia un « Message citoyens au présidium du Comité Central du PC de la République Socialiste de Tchécoslovaquie », écrit par Pavel Kohout et signé par des centaines de milliers de personnes lors d’une vaste campagne menée en ce sens.

Il s’agit d’un appel ouvert à la rupture :

« Le moment est venu, car notre patrie est après des siècles de nouveau devenu le berceau de l’espoir [allusion au mouvement hussite, première affirmation du protestantisme, débouchant sur les importantes guerres taborites].

Pas seulement le nôtre. Le moment est venu où nous pouvons donner au monde une preuve que le socialisme représente la seule véritable alternative pour l’ensemble de la civilisation.

Nous nous sommes attendus à ce que ce soit avant tout le camp socialiste qui salue ce fait avec sympathie. Au lieu de cela, nous sommes accusés de trahison (…).

Tout ce pourquoi nous faisons des efforts peut être résumé en quatre mots : Socialisme ! Union ! Souveraineté ! Liberté ! (…)

[Après la liste des principaux dirigeants du PCT :] Négociez, expliquez et défendez unanimement et sans compromis la voie que nous avons prise et dont nous ne dévierons pas vivants ! »

C’est dans ce contexte que se déroula la nouvelle négociation soviéto-tchécoslovaque.