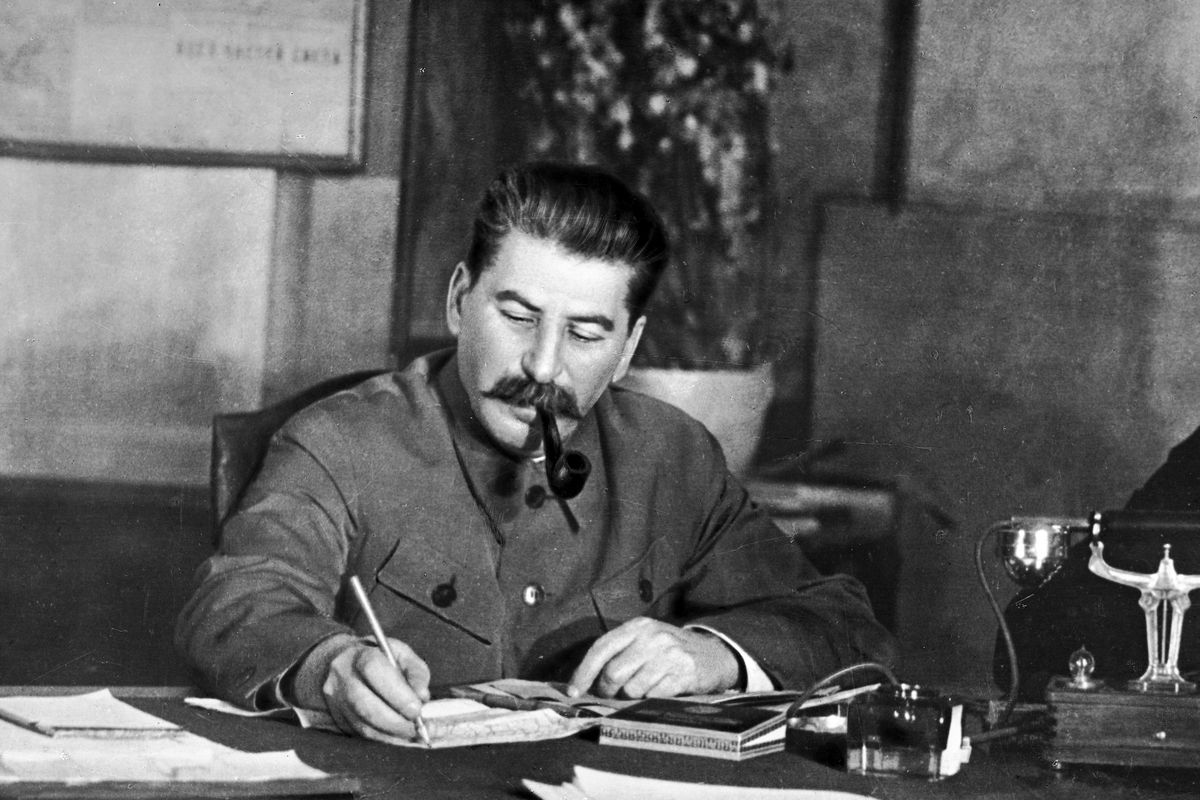

Le positionnement erroné d’Eugen Varga lui valut de nombreuses critiques. À la conférence de Leningrad du 10 mai 1930, les économistes soviétiques soulignèrent que la conception d’Eugen Varga revenait à la théorie de la sous-consommation de Rosa Luxembourg. Lorsqu’en décembre de la même année, il publia un article sur la crise économique mondiale, une note de la rédaction de la revue concernée précise qu’il est possible de trouver celui-ci « sujet à débat et incorrect ».

Lors de la session du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste, en mars-avril 1931, c’est sur la question agraire qu’Eugen Varga fit son rapport, pas sur la situation économique mondiale. Il dut également faire son autocritique dans son Institut.

Le 24 décembre 1931, la Pravda publia un article signé des économistes Boris Boriline, Nicolas Voznesensky et Solomon Partigul, qui dénonçait le luxembourgiste Varga, le trotskyste Preobranjensky et le statisticien de droite Stanislav Stroumiline.

En 1931, Eugene Varga se fit critiquer dans la revue Bolchevik pour sa lecture de la crise de 1929, considéré comme un soubresaut simplement. Cela s’ajouta à d’autres critiques : Motylov lui reproche également d’en revenir à une lecture luxembourgiste, sans aucune considération par ailleurs des situations révolutionnaires et de ce qu’elles impliquent comme changement dans l’économie ; Mendelson, dans une idée similaire, reprocha à Eugen Varga de ne pas prendre en compte les luttes dans les colonies, l’existence de l’URSS, et d’avoir une lecture simplement fondée sur les rapports de force entre les puissances impérialistes.

Eugen Varga tenta de maintenir sa position en organisant une discussion en mars 1931 à l’Institut, cela alors que son disciple Eventov proposait carrément une lecture cyclique de la crise et affirmait que les États-Unis sortiraient de celle-ci de manière imminente. L’organe du Parti Bolchevik répondit par la suite en critiquant Eugen Varga pour avoir formulé des points de vue désarmant de facto les Partis Communistes par la considération que la crise allait être surmontée d’une manière ou d’une autre.

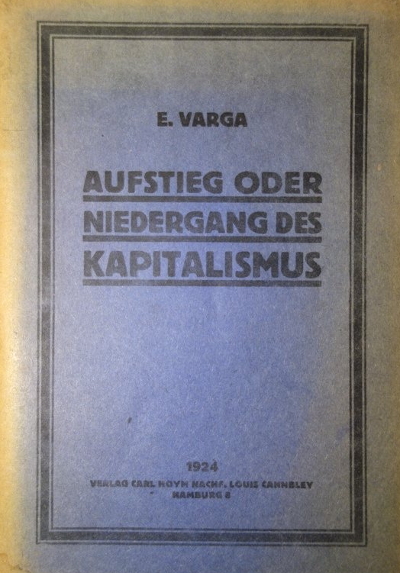

Rentré dans le rang, Eugen Varga se limita à formuler des présentations d’ordre général, comme les Nouvelles expressions de la crise économique mondiale, dont l’autorisation de publication ne fut donén que trois jours avant l’ouverture du 17e congrès du PCUS(b), ou encore le rapport La grande crise et ses conséquences politiques, pour le septième congrès de l’Internationale Communiste en 1935.

Il conservait cependant un rôle technique important, même dans la période où il le fut plus critiqué. Ainsi, lorsque Boukharine publia deux articles dans la Pravda, les 26 mai et 30 juin 1929, pour affirmer sa thèse du capitalisme organisé, en octobre de la même année, Eugen Varga organisa à l’Institut une conférence de quatre jours avec mille personnes pour en dénoncer le principe. Il fit également le discours d’ouverture des Discussions sur la crise mondiale, du 23 décembre 1931 au 14 janvier 1932.

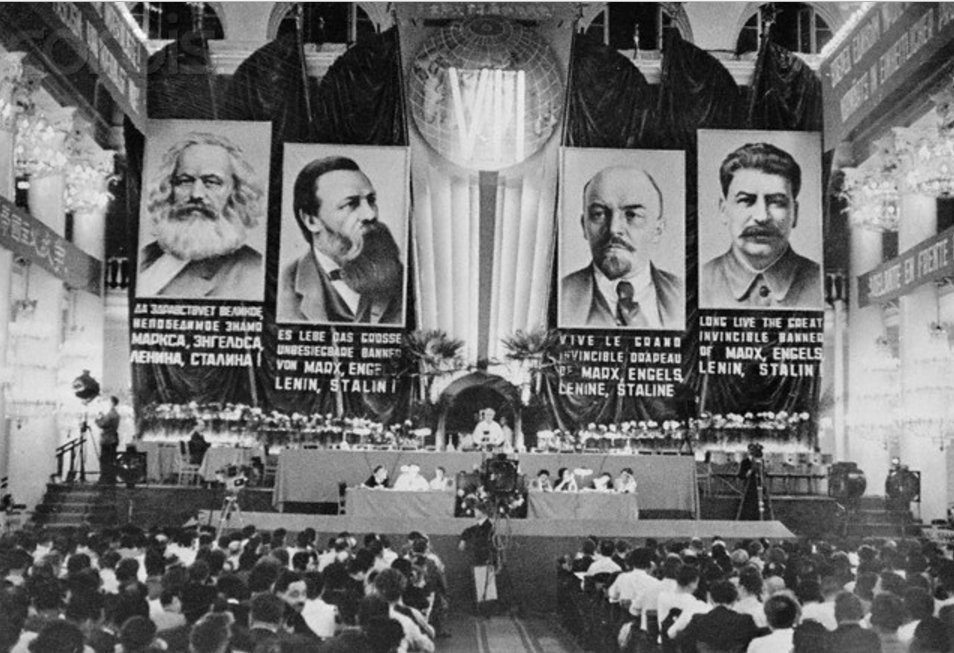

Lors du 7e congrès de l’Internationale Communiste, Eugen Varga intervint deux fois. La première fois fut le quatrième jour, au sujet du rapport du Comité Exécutif, la seconde lors du débat sur le rapport de Georgi Dimitrov. Les deux interventions sont de taille relativement moyenne. Il commence la première de la manière suivante :

« Camarades, la crise économique qui a traversé tel un ouragan tout le monde capitaliste a d’un coup détruit les illusions bourgeoises, réformistes. C’est sans voix que sont restés les apologistes du capitalisme, une fois de plus, devant l’incompréhensible et « surprenant » effondrement.

La principale conclusion du développement de la dernière période historique, c’est : la bourgeoisie ne peut plus maîtriser les forces de production qu’elle a mises en place. »

Suit une présentation de la situation dans les différents pays, en soulignant que le marché capitaliste mondial est particulièrement divisé et que le protectionnisme se renforce. A cela s’ajoute que le rôle de l’État dans la vie économique grandit de manière ininterrompue et qu’il soutient ouvertement les monopoles. Enfin, si la situation s’améliore relativement pour la bourgeoisie, tel n’est pas le cas des conditions de vie du prolétariat.

La conclusion, quant à elle, correspond très nettement à une sorte d’auto-critique quant aux positions passées. On y retrouve les thèses d’Eugen Varga des années précédentes, mais totalement corrigées. Voici ce que cela donne :

« La crise a détruit les illusions de la bourgeoisie quant à la possibilité d’un élargissement du marché capitaliste, pour des débouchés (…). Avec les coûts si bas des salaires, il y a moins d’intérêt à des renouvellements techniques mettant de côté de la force de travail.

C’est pourquoi le capital donne comme tâche à ses ingénieurs, techniciens et contremaîtres de faire baisser les coûts de production sans élever la capacité de production, c’est-à-dire d’abaisser les coûts des salaires par l’utilisation des machines disponibles.

C’est la différence essentielle entre la rationalisation de la période de stabilisation et la rationalisation de crise.

Cela ne signifie naturellement pas que le progrès technique en soit parvenir à une paralysie complète. Le développement vertigineux de la technique militaire exige des progrès techniques également dans le processus de fabrication.

La dialectique interne du capitalisme donne la particularité suivante de progrès technique actuellement : justement comme il y a partout une armée de chômeurs massive, seuls les renouvellements techniques sont mis en place qui rendent superflus beaucoup d’ouvriers (…).

La conséquence de la rationalisation de crise est le fait que le taux d’occupation des masses laborieuses ne connaît pas de croissance correspondant à l’élévation de la production industrielle.

De là le fait que malgré qu’il y ait une production industrielle agrandie, il y ait de manière inchangée une grande armée de chômeurs dans les pays capitalistes.

Le chômage de masse chronique reste le destin du prolétariat, tant que la domination de la bourgeoisie n’est pas renversée. Le processus de décomposition du capitalisme continue très rapidement. La bourgeoisie n’est plus en mesure d’assurer l’existence de ceux qui sont esclaves du salaire même au niveau des esclaves.

Il n’y a pas d’issue pacifique. La contradiction entre les forces de production et les rapports de production ne peut pas être résolue à l’intérieur du système capitaliste. Les racontars sur une économie capitaliste planifiée comme transition pacifique au socialisme est une démagogie sans scrupules, qui vise à détourner les ouvriers de la voie révolutionnaire.

Il n’y a pas d’issue pacifique ; la contradiction entre les forces de production et les rapports de production ne peut être résolue que par le renversement révolutionnaire de la domination de la bourgeoisie. Il n’y a que cette voie pour la libération de l’humanité. »

La seconde intervention reprend le thème de la « planification » de l’économie de l’intérieur du capitalisme, qui est mis en avant alors par la social-démocratie. Eugen Varga explique qu’il s’agit d’une démagogie complète, qui prétend contrôler l’appareil d’État et procéder à des nationalisations pour faire tendre l’économie au socialisme.

Il est souligné par ailleurs le fait que :

« Tous les plans, depuis de Man jusqu’à Lloyd Georges, envisagent une limitation des droits du parlement, la mise en place de nouveaux corps de représentants de « l’économie » et des syndicats réformistes, des pouvoirs spéciaux pour le gouvernement !

La ressemblance de ces plans avec l’État corporatiste de Mussolini est flagrant.

Tout cela montre que la lutte contre la démagogie de l’économie planifiée est une composante importante de la lutte pour gagner les masses. »

Eugen Varga avait, temporairement du moins, abandonné ses conceptions passées.