Le matérialisme dialectique affirme le caractère inépuisable de la matière. L’univers est seulement matériel et il est infini. Cela signifie qu’il n’existe aucun espace ni aucun temps sans matière, que la matière est partout et toujours présente. Qu’on aille dans l’infiniment petit ou l’infiniment grand, que l’on se tourne vers le passé, le présent ou l’avenir, on aura toujours la matière et uniquement la matière.

Cet aspect de la matière s’oppose dialectiquement à un autre aspect : celui de sa continuité. Le matérialisme dialectique affirme, en effet, que la matière forme un tout, un ensemble où tout est inter-relié. A aucun moment on ne peut trouver une chose ou un phénomène qui soit indivisible, isolé, irréductiblement indépendant du reste.

Le paradoxe dialectique de l’univers

Il y a ici un paradoxe dialectique. D’un côté, l’univers est composé d’une infinité de choses par conséquent différentes, qu’on peut distinguer. De l’autre, l’univers est absolument continu, il ne connaît aucune division, tout relevant d’une seule et même réalité d’une richesse infinie, mais unifiée.

D’un côté, il n’y a qu’une seule détermination, celle de l’univers formant un ensemble où tout est inter-relié, où rien n’existe sans être en rapport avec tout le reste. De l’autre, il y a une infinité de choses déterminées, chaque chose, chaque phénomène possédant sa propre unité et par conséquent sa propre identité issue de sa propre différence avec le reste.

Cependant, dialectiquement, une infinité de choses déterminées pose une infinité indéterminée, puisque les identités de ses éléments sont infinies. On a alors d’un côté un univers qui est déterminé, car unifié, uni-total… et en même temps un univers dont la nature infinie se perd, sur le plan des définitions, dans l’infini de ce qui existe.

La résolution de cette question est complexe.

La tentative de réponse religieuse par l’un et le multiple

Ce que le matérialisme dialectique comprend comme l’opposition entre le fini et l’infini a été compris par le passé comme l’opposition entre l’un et le multiple. C’est le cœur du mode de pensée de ce qu’on appelle la philosophie.

On donne à celle-ci comme point de départ traditionnel le questionnement philosophique en Grèce avant Platon et Aristote, avec deux philosophes mis ici en exergue. On a Parménide, qui dit que l’univers est un, toujours semblable, et que par conséquent une fois qu’on en a parlé, on ne peut plus rien dire, puisque tout a été dit. On a Héraclite, pour qui tout change tout le temps : on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Par conséquent, il faut parler de manière ininterrompue, afin de toujours définir les choses par essence toujours changeantes.

Dans un cas, l’univers est unité, dans l’autre il est multiplicité. La notion de Dieu fut justement formulée intellectuellement pour pouvoir interpréter ce rapport entre l’un et le multiple.

Chez Platon, le monde matériel n’est somme toute qu’une illusion, un pâle reflet de la seule véritable réalité, qui est spirituelle et qui est Dieu. C’est le message de l’allégorie de la caverne. Chez Aristote, le monde matériel a au contraire toute sa dignité, Dieu ne servant que de « moteur immobile » pour mettre en mouvement les choses matérielles dans un jeu continu de causes et d’effets.

Naturellement les religions, qui par définition suivent forcément Platon, ont eu énormément de mal pour justifier comment « l’un » divin peut donner le « multiple » matériel (dans certains cas le fini « émane » de l’infini par degrés, d’autres explications inventent un Dieu intermédiaire jouant le rôle de démiurge, d’autres encore multiplient les étapes intermédiaires entre les deux ou bien au contraire font « reculer » Dieu, etc.).

Cependant, dans tous les cas, il y a une relation qui est établie entre l’un et le multiple et qui permet donc de saisir le multiple au moyen du concept de « un » (divin) et d’établir des définitions, des déterminations.

Les religions se posent justement comme des déterminations éthiques, sociales, psychologiques, politiques, économiques, etc. Il faut se soumettre aux définitions posées par le « un » (divin), qui est à l’origine du « multiple ». Dans tous les cas, le multiple doit à la fin des temps s’effacer devant le « un ».

La tentative de réponse bourgeoise par l’empirio-criticisme

En réalité, Dieu n’a qu’une réalité conceptuelle, permettant de poser d’une manière ou d’une autre le rapport entre le fini et l’infini. D’ailleurs, selon ses besoins historiques, l’humanité a modulé le rapport entre Dieu et le monde, l’un et le multiple. Le protestantisme, en affirmant l’unité de la conscience personnelle, reformule ainsi intégralement le rapport à Dieu.

Le formalisme religieux était et est cependant toujours moins tenable face à la constatation du mouvement, que ce soit dans le passé avec l’histoire terrestre, l’histoire des espèces, ou dans le présent, avec les activités humaines en expansion.

Les religions ont vues leur conception s’affaiblir au fur et à mesure de la croissance des forces productives, permettant à la science de s’affirmer dans les activités humaines.

Toutefois, la science s’est toujours plus résumée, sous le poids de la domination de la bourgeoisie, en un pragmatisme utilitariste. Sa vision du monde se résume à de l’empirisme plus ou moins critique, associé à un positivisme entièrement idéaliste, une véritable croyance en un « progrès » consistant en une simple accumulation de données.

Il y aurait un développement linéaire des sciences, car les techniques et les capacités fonctionnelles prendraient plus d’ampleur. Il ne s’agit en réalité pas tant de science que d’essor de la technique permis par le développement des forces productives. Sous la bourgeoisie, les scientifiques sont même tellement en roue libre qu’ils ne parviennent même plus à combattre l’idée de Dieu, s’enlisant dans un culte béat de l’expérimentation et dans un relativisme présenté comme du matérialisme.

La réponse matérialiste dialectique par la cosmologie

Le matérialisme dialectique rejette tant l’interprétation religieuse d’un rapport entre l’un et le multiple que l’empirisme plus ou moins critique d’une science réduite aux techniques et à l’expérimentation.

Le matérialisme dialectique pose l’univers, c’est-à-dire la matière, comme base de toute perspective authentiquement scientifique. Ce faisant, il résout le problème du rapport entre les éléments de l’univers et l’univers lui-même.

C’est en effet parce qu’il y a, dialectiquement, de l’infini dans le fini et du fini dans l’infini, qu’il est possible de saisir comment l’univers est une seule entité qui, en même temps, possède une nature infinie.

Il n’y a en effet pas une quantité définie de matière, qui serait statique et simplement « formée » depuis l’extérieur. Il n’y a que la matière qui existe et celle-ci connaît un auto-mouvement. Il n’y a pas d’impulsion extérieure à la matière.

Il n’y a pas non plus de pause dans le mouvement incessant de la matière : il n’y a jamais d’arrêt dans le processus de transformation de la matière.

L’univers est seulement composé de matière et cette matière est en transformation ininterrompue, connaissant des sauts dialectiques s’appuyant sur les contradictions internes propres à chaque chose, chaque phénomène.

Puisque la matière ne connaît pas d’impulsion ou d’origine extérieure, et qu’elle existe, alors elle a toujours existé et elle existera toujours.

Puisque la matière connaît des sauts dialectiques, alors elle a toujours existé en connaissant ces sauts dialectiques et elle existe en connaissant ces sauts dialectiques, partout et tout le temps.

Puisque sauts dialectiques ont lieu partout et tout le temps, alors il n’existe aucune limite à la matière ni à son développement.

La question du rapport entre le tout et les parties

Comment les incessants sauts dialectiques sont-ils en rapport avec le caractère unifié, uni-total de l’univers ?

La problématique de fond est que ce qui est infini n’est logiquement pas en mesure d’avoir de parties.

Si l’infini disposait de parties, celles-ci seraient finies ou infinies. Si ces parties sont infinies, alors il y aurait plusieurs infinis, ce qui n’est pas cohérent. Si ces parties sont finies, l’infini serait composé d’éléments finis, et il ne pourrait alors pas être infini.

Une solution serait de concevoir une infinité de parties finies, ce qui fut la solution de Spinoza pour exprimer le caractère inépuisable des « modes » d’existence de l’univers entièrement matériel. L’univers serait ici infini au sens où il consisterait en une infinité de modes existant eux-même à l’infini. Tous les modes seraient en rapport dans leur existence même, car ils seraient de la « nature naturée » par le tout qui est « nature naturante ».

Pour définir une chose ou un phénomène, il faut par conséquent non pas avoir une lecture positive, partir de « rien » pour aller à la chose, mais extraire la chose du tout : chez Spinoza, « toute définition est négation » (au sens où une chose n’est pas tout le reste).

Cependant, ce n’est pas là poser un infini qualitatif, c’est là affirmer qu’il existe une dimension mesurable à l’infini, même si cette mesure ne cesse jamais, quantitativement, allant précisément à l’infini.

L’univers quantitativement infini de Spinoza, avec sa conception de la négation pour définir chaque chose, ouvrait cependant la voie à la dialectique.

La négation comme détermination

C’est Hegel qui a posé l’infini comme saut qualitatif à partir du fini. Il a malheureusement considéré que le mouvement du monde passait par l’esprit humain saisissant la dialectique et non par la transformation dialectique du monde lui-même. En prolongeant Spinoza (qui lui-même prolongeait Aristote, Avicenne, Averroès), Hegel posait cependant la transformation comme clef de la compréhension des phénomènes.

Le matérialisme dialectique ne considère ainsi pas que le fini et l’infini soient séparés. Il n’y a pas un « un » et un « multiple » se faisant face à face de manière irréductible. En réalité, Dieu n’a été que le masque du concept d’infini et le terme de multiple n’a désigné que le fini.

Or, suivant la loi de la contradiction, le fini est infini et l’infini fini. Hegel a compris cela en s’appuyant sur la définition de la négation chez Spinoza. Il a compris que si une chose se définissait négativement (au sens où une chose n’est pas autre chose), alors il fallait également la définir négativement par rapport à elle-même.

La différence devient alors l’identité d’une chose. Chaque chose est en effet à la fois elle-même (car elle n’est pas autre chose) et autre qu’elle-même, parce que portant sa propre finitude.

Hegel, dans La science de la logique, constate ainsi que : « La différence en tant que telle est déjà la contradiction en soi ; il est de fait l’unité de choses qui ne sont que dans la mesure où elles ne sont pas un – et la séparation de choses qui ne sont que dans la mesure où elles sont séparées dans la même relation.

Le positif et le négatif, eux, sont la contradiction

posée, parce qu’en tant qu’unités négatives ils se posent

eux-mêmes et, de là, le dépassement de celle-ci et le fait de

poser son contraire. »

La conséquence directe de la considération qu’une chose, qu’un phénomène, se pose comme différence, c’est qu’il y a une identité dialectique. Cela signifie que dans son existence même, toute chose se pose comme fini dans l’infini, parce qu’elle se distingue de l’infinité des choses. Il se pose comme différent et se laisse par conséquent déterminer par cette différence, par cette négation du reste.

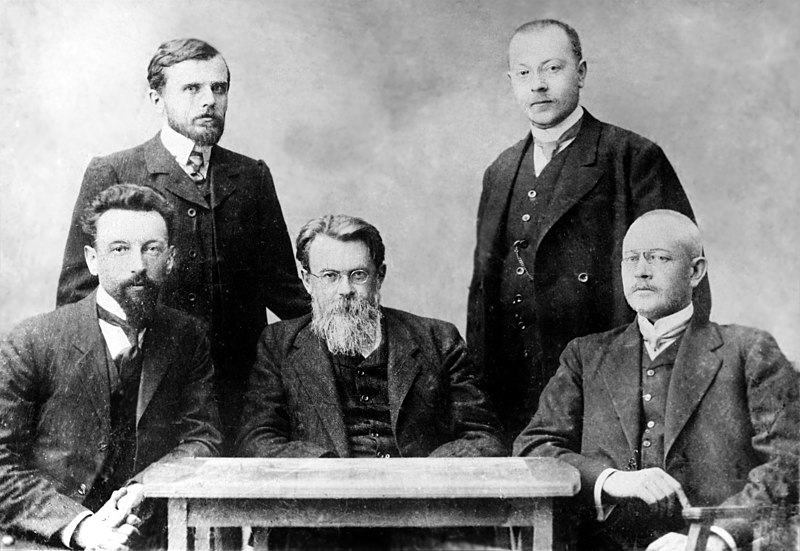

Lénine, dans ses notes au sujet de cette œuvre de Hegel, fait la remarque suivante au sujet de cette question :

« [Hegel :] Elles [les choses] sont, mais en vérité leur être est leur fin.

Plein d’esprit et bien trouvé ! Les concepts qui apparaissent d’habitude comme morts, Hegel les analyse et montre qu’il y a du mouvement en eux.

Qui connaît une fin ? Cela signifie, qui est en mouvement vers sa fin !

Quelque chose ? Cela signifie : non pas ce qu’est quelque chose d’autre.

Être en général? Cela signifie une certaine non-détermination, que être = ne pas être.

L’élasticité multi-faces, universelle des concepts, l’élasticité qui va jusqu’à l’identité des contraires – c’est là l’essentiel.

Cette élasticité, employée subjectivement, = éclectisme et sophistique.

Cette élasticité, employée objectivement, c’est-à-dire de telle manière à refléter le caractère multi-faces et général du processus matériel et de son unité, c’est la dialectique, c’est l’acte de réfléchir de manière juste l’éternel développement du monde. »

La dialectique du fini et de l’infini

C’est à partir de ce rapport contradictoire entre le fini et l’infini qu’il faut comprendre le caractère inépuisable de la matière. Chaque chose porte en soi la différence, donc déjà la base d’une opposition dialectique. De plus, dans sa nature même qui est d’être finie, elle cessera d’exister. Elle porte donc une contradiction interne : elle est, mais elle contient aussi sa propre mort.

Or, cela est universel. Cela signifie que cette finitude est infinie. Et comme qui plus est chaque chose se transforme, cela signifie que chaque chose porte l’infini, car ce qui est fini cède devant la transformation, dans un saut qualitatif, ouvrant la voie à quelque chose de nouveau, un non-fini dans le fini, donc l’infini.

Lénine retranscrit dans ses notes notamment les lignes suivantes de Hegel :

« L’unité du fini et de l’infini n’est pas un rapprochement extérieur de ceux-ci, ni une réunion incongrue qui contredirait à leur détermination, dans laquelle deux indépendants, deux étant en soi séparés et mutuellement opposés, partant incompatibles, seraient réunis.

Au contraire, chacun est à lui-même, cette unité et l’est seulement en tant qu’abrogé de soi-même, ce en quoi aucun n’a devant l’autre une prééminence de l’être en soi et de l’être-là affirmatif.

Comme on l’a montré plus haut, la finitude est seulement comme dépassement de soi, et par conséquent l’infinité, l’autre d’elle-même, est contenue en elle. »

Lénine écrit la remarque suivante à côté de cette citation :

« Appliquer aux atomes versus les électrons. En

général, l’infinité de la matière en profondeur… »

Lénine préfigure ici, comme Mao Zedong l’a fait, le caractère non-indivisible de la matière pour ce qui concerne les atomes et ses composants. Cependant, cela n’est vrai pas qu’en profondeur, mais dans toutes les directions.

Infini, non-fini, continuité, discontinuité

Il y a lieu de faire la différence entre l’infini et le non-fini. Une chose connaissant un saut qualitatif est une chose finie portant la non-finitude en elle, car le nouveau sort de l’ancien. On peut dire ici qu’une chose démolit, dans le saut qualitatif, les limites qui lui sont en apparence assignées.

Hegel, dans La science de la logique, résume cela en disant que : « C’est la nature du fini lui-même de se dépasser, de nier sa négation, et de devenir infini. »

Le non-fini s’extrait du fini. Cependant, la question de l’infini se pose encore. Hegel a échoué ici à le définir, car il en a fait un principe abstrait, qui surplombe la réalité. L’infini est chez lui le sens du développement, et donc du monde, et le monde ne compte plus pour lui.

Le matérialisme dialectique considère lui que c’est le monde qui porte le mouvement, le développement et par conséquent l’infini. Cela signifie que l’infini est par définition présent dans la matière, comme Lénine l’a constaté avec « l’infinité de la matière en profondeur ».

En fait, l’un des aspects essentiels du processus et le plus perturbant pour un observateur humain est bien que la nature infinie de la matière se combine avec son contraire, sa nature finie. Cependant, c’est ici en rapport avec la contradiction entre la continuité et la discontinuité.

Tout phénomène porte la contradiction en soi, et donc la différence, car toute contradiction affirme un phénomène et par conséquent se sépare du reste de la matière pour prendre un caractère fini, différent.

Cela pose une discontinuité dans le caractère infini de la matière, mais en même temps cette discontinuité implique la continuité, rien n’étant isolé.

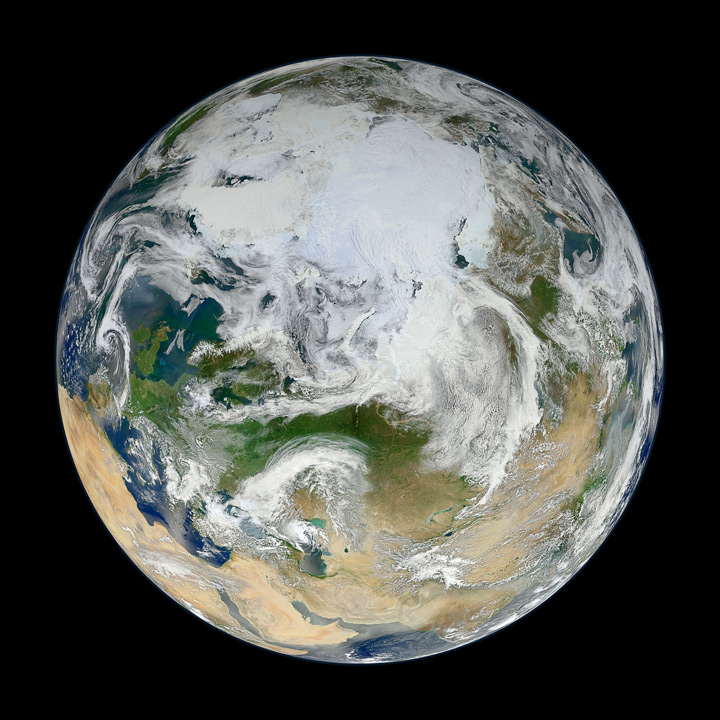

Un objet fabriqué par l’être humain est par exemple indissociable des forces productives portées par l’humanité, tout comme un nuage est indissociable du système général terrestre, la Biosphère.

Cependant, si les forces productives de l’humanité ne s’expliquent pas sans la Biosphère terrestre, celle-ci ne s’explique pas sans la galaxie, qui elle-même dépend d’un super-amas de galaxie, etc.

Tout cela est vrai pour l’infiniment grand et l’infiniment petit, et ce à l’infini. Il n’y a pas de niveau « final », que ce soit vers l’infiniment grand ou l’infiniment petit – sinon, ce niveau « final » serait isolé, indépendant, voire un cadre. L’infiniment grand et l’infiniment petit forment d’ailleurs eux-même une contradiction.

Il y a ainsi à la fois continuité et discontinuité dans l’existence. Une chose est à la fois en continuité avec le reste de l’univers… Et, de par sa contradiction interne, possède son propre saut.

L’univers et sa constitution en vagues

L’univers est une sorte d’océan infini formé de vagues infinies se répondant les unes aux autres, se transformant les unes les autres, et ce à l’infini.

La matière transforme la matière, l’approfondit, la développe, et celle-ci fait de même, et ce à l’infini. L’existence au sens d’éléments séparés relativement du mouvement général de l’univers s’appuie sur les vagues de sauts qualitatifs se produisant dans la matière elle-même.

Cela ne veut nullement dire que la contradiction de chaque chose ne soit pas interne, mais que son cadre relève de la matière dans son ensemble.

Pour reprendre un exemple, la Terre est le produit d’un saut qualitatif dans l’organisation de la matière au niveau de la galaxie, et l’une des vague produites par l’existence de la Terre est la formation de l’humanité, qui elle-même forme une vague ayant un impact sur son environnement spatial direct, etc.

Chaque écho est infini

Tout saut qualitatif a un écho infini, car aussi petit que soit cet écho, il relève du mouvement général de la matière.

Tout fini porte ainsi en lui non seulement le non-fini de son propre saut, de sa propre transformation, mais également l’infini lui-même de par le fait qu’il relève d’un mouvement général de la matière.

Il ne s’agit nullement ici de l’existence d’une simple « limite » repoussé d’un fini en expansion, mais bien de l’infini au sens strict, c’est-à-dire non mesurable et non divisible. Le moindre élément matériel pris arbitrairement possède en soi l’infini, l’extension infinie de la matière, puisqu’il en relève.

La matière est infinie dans sa réalité et le partiel possède la totalité, le fini l’infini, et inversement. En aucun cas, il n’est possible de parler de « parties » de la matière.

S’il s’agissait de parties, alors il faudrait leur accorder un statut particulier. Leur identité serait chacune opposée aux autres parties et par conséquent relativement isolé. Or, aucun isolement n’est possible dans le caractère infini de la matière, car l’infini ne peut pas être fini.

Par conséquent, les séparations existantes au sein de l’infini matériel, c’est-à-dire l’existence d’éléments finis dans l’infini, doit être définie comme un moment, une étape, une situation relative, propre à l’expansion, l’accroissement, l’épaississement de la matière. Elles sont un aspect de l’infini comme mouvement éternel de la matière.

C’est cet aspect que constate les mathématiques, qui fixent et séparent arbitrairement, pour une photographie momentanée de ce qui en réalité en transformation ininterrompue et infinie.

L’éternité et le caractère inépuisable de la matière

Ce qui est fini a comme fondement le saut qualitatif propre à la dialectique du fini et de l’infini, car le fini est le produit d’un infini s’étant exprimé dans le fini.

Le fini porte donc en lui sa propre limite, qui produit un saut allant à l’infini ; ce saut amène une situation finie qui elle-même porte sa limite, qui elle-même produit un saut allant à l’infini, et ce à l’infini, et donc éternellement.

Ce qui existe matériellement comme entité relativement autonome – un être humain, un arbre, une table – a comme fondement le saut qualitatif portant l’infini et portant ainsi la contradiction entre fini et infini.

De ce fait, l’éternité repose ainsi sur la présence ininterrompue et pour ainsi dire en extension de la matière. Il ne s’agit pas d’une simple expansion spatiale. Il s’agit d’une extension au sens d’un mouvement qualitatif en progression dans une infinité d’aspects.

Concrètement, le mouvement contradictoire de la matière aboutit à la production d’une infinité de contradictions, qui elle-même ont un écho dans la matière. La loi de la contradiction est universelle et elle s’étend éternellement par l’infini, produisant ainsi des vagues ayant un impact toujours plus grand dans l’univers.

Le caractère inépuisable de la matière

En un certain sens, on peut dire que non seulement la matière est infinie, mais qu’elle va à l’infini. Son mouvement de complexification s’appuie sur l’infini (comme saut interne issu de la rupture au sein du fini) et va à l’infini.

La matière est à la fois infinie et en train de devenir infinie – c’est une contradiction.

Le matérialisme dialectique affirme ainsi le caractère infini de la matière, à la fois dans son existence finie et dans sa nature infinie. Cependant, ce caractère infini relève de l’infini porté par le mouvement de la matière dans son universalité, comme aspect principal. Le caractère infini d’une réalité matérielle « isolée » n’est qu’une abstraction figeant le mouvement général de la matière et ses sauts qualitatifs produisant des vagues cosmiques consistant en les transformations.

En effet, les vagues dans l’univers, de l’univers, sont produites par différentes contradictions. Cela signifie qu’elles sont à la fois finies, car elles consistent en un phénomène répondant à une contradiction interne, et en même temps infinies, puisque leur nombre est infini, puisqu elles relèvent du mouvement général de l’univers, puisque leur impact qualitatif est lui-même infini dans le futur, leur source étant elle-même infinie dans le passé.

Le mouvement de la matière, produisant un saut qualitatif dans un phénomène, qui lui-même agit sur d’autres phénomènes, d’autres sauts, se caractérise donc par un développement inégal, soulignant à la fois l’identité et la différence des sauts et des phénomènes.

Tout isolement d’une chose est donc forcément arbitraire, à quelque niveau que ce soit. Et il n’existe pas de matrice figée dans le mouvement de la matière. C’est là un aspect essentiel du mouvement, de la nature de la matière, du caractère inépuisable de la matière. Il n’y a pas de détermination fixe, car il n’existe pas de « parties » de la matière, séparées et fixes.

Toute focalisation sur un aspect particulier est simplement une photographie mathématique d’un moment donné qui a sa dignité, mais laisse s’échapper la limite portée de manière interne, et donc la rupture amenant le saut à l’infini.

La matière est donc inépuisable, parce que sa richesse dialectique est infinie et porte l’infini.

Il faudrait un « début » pour avoir un « stock » de matière – mais cela est impossible, car la matière porte par définition l’infini.

La réalisation de la loi de la contradiction

La contradiction entre la nature finie d’une chose, au sens de sa détermination interne, et son expression finie, dans le monde, produit en soi une déchirure interne, amenant l’infini à se ré-exprimer, se réaffirmer. Telle est la loi de la contradiction : chaque chose, en existant, affirme de manière ininterrompue sa différence et pose donc la négation.

Cela est vrai partout et tout le temps, à l’infini. C’est une conséquence du caractère inépuisable de la matière.

Il s’agit donc ici de ne pas confondre ce qui est absolu et ce qui est relatif. Ce n’est pas la forme finie qui est relative, mais bien l’infini. En effet, la forme finie porte en soi la contradiction, et c’est la contradiction qui est universelle. Le développement de l’infini est relatif, car il exprime la contradiction.

Le matérialisme dialectique est la science de l’unité des contraires, pas la religion d’un infini abstrait.

Cependant, le relatif et l’absolu forment également une contradiction. Le développement de l’infini l’emporte toujours, car il est propre à la matière. Pour cette raison, ce qui est fini n’est que relatif et est forcément amené à disparaître. C’est la raison pour laquelle toute entité matérielle est obligée de se transformer et ne peut jamais être éternelle.

Rien n’est éternel, tout se transforme, car seulement le tout existe, comme ensemble, mais par conséquent également comme ensemble infini, et donc infinité en extension, en expansion, en approfondissement.

L’éternité d’une chose finie serait la cessation du mouvement, donc de l’infini. Il n’y aurait par conséquent d’ailleurs plus aucun mouvement, et il n’y en aurait même jamais eu. Le mouvement n’existe pas s’il n’y a pas l’infini.

La question est par conséquent de savoir si l’aspect principal est l’infini, le mouvement ou la matière. Le matérialisme primitif considère que c’est la matière, le matérialisme reconnaissant la dynamique dans la matière choisit quant à lui le mouvement. Le matérialisme dialectique considère quant à lui que c’est l’infini, car la matière implique le mouvement, et donc l’infini.

Cependant, dialectiquement, c’est la matière qui porte l’infini. L’affirmation de la dialectique pose ainsi le matérialisme. Le matérialisme dialectique repose sur la contradiction entre la matière et sa propre finitude, donc l’infini, donc la dialectique. Tel est l’aspect principal.

L’infinité de la matière

Le matérialisme dialectique ne fait donc pas un fétiche de la matière sous une forme finie, mais célèbre l’infini comme réalité la plus authentique de la matière – et en même temps, il reconnaît toute sa dignité à la matière, seule réalité, porteuse justement de l’infini.

L’univers n’est pas composé de matière : il est la matière. Ce qu’on appelle l’univers est la matière dans sa réalité infinie, dont les vagues propagent les transformations générales et particulières, dans un mouvement infini produisant du fini lui-même à la fois porteur et vecteur de l’infini.

C’est la raison pour laquelle le matérialisme dialectique est le seul à reconnaître sa dignité au réel. Lui seul peut voir l’infini dans le fini, et donc accorder une valeur fondamentale au fini. Loin de se perdre dans l’infini en l’affirmant, il s’enthousiasme pour la réalité et son mouvement, sa transformation.

C’est dans la réalité transformatrice que s’affirme la matière inépuisable, formant le véritable sens de la vie. Le matérialisme dialectique voit le mouvement comme transformation (et non comme dynamique), il assume la matière comme réalité cosmique, infinie et donc éternelle.

>>Revenir au sommaire des articles sur le matérialisme dialectique