Le kabbalisme a une conséquence terrible pour le judaïsme : en effet, le judaïsme affirme la toute-puissance de Dieu, or là on pourrait agir en Dieu, « si on peut dire » (« si on peut dire » est une formule classique, visant à relativiser un propos allant « trop loin » de la part d’un kabbaliste).

Dans la kabbale, si on prie bien, on agit positivement « en haut », mais l’inverse est possible.

Voici une explication :

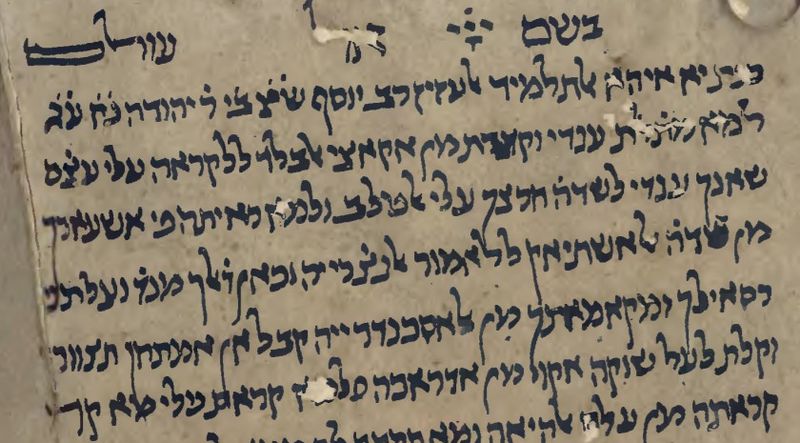

« Tu sais que les inférieurs sont nourris par les supérieurs et que les supérieurs sont reliés aux inférieurs et reçoivent puissance et épanchement lorsque nous faisons le bien et le juste aux yeux de notre Dieu, surajoutant épanchement et subsistance.

Nous disposons en nous-mêmes de la faculté de donner puissance à l’en-haut ou au contraire – Dieu préserve – de causer un dommage, et cela en faisant qu’interrompre (l’effusion) du bien et l’épanchement, ainsi qu’il est dit : « Ce sont seulement vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés lui on fait cacher sa face de vous (mikém) » (Es. 59:2).

Le prophète dit [en réalité] « à partir de vous » (mikém), à savoir : lorsque nous faisons le bien et le juste, l’épanchement descend à travers les canaux spirituels ; quand nous faisons le mal, il descend à travers un autre chemin vers un autre côté et l’effusion du bien cesse de parvenir aux supérieurs, ne passant plus par un chemin droit de sefira en sefira ; la sefira reste donc desséchée de tout bien, c’est donc à cause de nos iniquités qu’elle vient à manquer de tout et aucun dommage n’est pour elle plus grand que celui-là. »

(R. Isaac d’Acre, Méirat ‘Enayim, 14e siècle)

Cela semble naturellement en contradiction formelle avec le judaïsme, et la kabbale a longtemps été combattue au sein du judaïsme.

Elle ne gagna ses « lettres de noblesse » qu’après avoir formulé sa théorie de l’existence du monde.

Cette théorie fut formulée par Isaac Louria, au 16e siècle, sous le nom de « tsimtsoum », le « retrait », la « contraction. »

En voici une définition :

« Lorsque le Nom, béni soit-Il, voulut créer le monde, il n’y avait pas de place pour le créer, car le tout était infini. De ce fait, Il contracta la « lumière » sur les côtés et par l’intermédiaire de ce retrait (tsimtsoum) se forma un « espace vide ».

Et à l’intérieur de cet « espace vide » sont venus à l’existence les jours (temps) et les mesures (espaces) qui constituent l’essentiel de la Création du Monde. »

(Rabbi Nahman de Breslev, Liqouté Moharan, 19e siècle)

La kabbale dit, afin d’échapper à sa contradiction comme quoi on pourrait « renforcer » un Dieu censé être tout puissant, que Dieu a « enlevé » de sa puissance pour faire exister le monde.

Et là, de la même manière qu’il y aurait un big bang, il y aura un big crunch : combler la contraction c’est ramener le monde en Dieu, mettre fin à la contraction : c’est l’unification.

On a là un délire néo-platonicien total, une refusion complète avec le « Dieu-Un » qui serait possible. Voici une explication kabbaliste :

« D’après la véritable cabale, l’adhésion à Dieu, qu’il nous a ordonnée, se rapporte au sujet de l’unification.

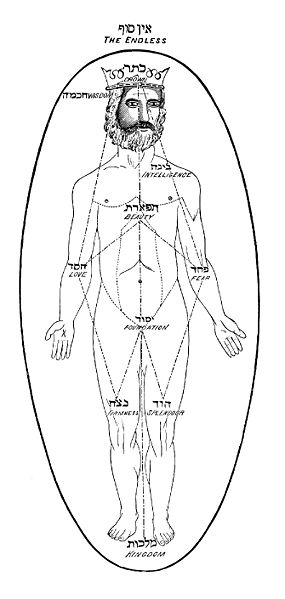

Comment ? Tout homme d’Israël qui accomplit un commandement avec la pensée intellectuelle du cerveau, parce qu’il comprend la Torah clairement grâce à l’exercice de l’intelligence, mérite de donner, si l’on peut dire, de la puissance à la Couronne suprême, et il augmente l’énergie, la force et l’éclat lumineux de cette Couronne d’en haut, qui est le cerveau de la Forme supérieure, sainte et pure ; c’est pourquoi nos maîtres ont dit : « Un organe renforce un organe » de la Forme supérieure, pour cette raison l’homme a été fait à l’image de Dieu, afin de pouvoir renforcer la Forme supérieure, ainsi que l’Écriture dit : « Oui, l’homme chemine selon une image » (Ps. 39:7), selon l’image de la Forme supérieure chemine le juste en ce monde, car il est appelé « homme. »

De même, il donne de l’énergie – bien qu’Il n’en ait pas besoin, béni soit-il – à la Forme supérieure, qu’elle soit bénie.

C’est pourquoi le Saint béni soit-il a donné à Israël 613 commandements.

Les commandements positifs qui sont au nombre de 248 correspondent aux 248 organes du corps humain et ils correspondent à 248 forces appelées YHVH, qui correspondent à 248 rameaux, 248 sortes de lumières émergeant de la Forme supérieure, qu’elle soit bénie.

A partir de chaque rameau qui émerge de la Forme supérieure, est créé un ange dont le nom est comme celui de son maître, il est donc appelé YHVH, et [cet ange] possède pour lui-même un char.

Ces 248 anges dont le nom est comme celui de leur Maître constituent le vêtement de la Chekina et et de chaque rameau sans exception est créé un commandement et est créé un organe en l’homme.

Il en résulte maintenant que, à partir de la puissance des 248 rameaux qui ont émergé dans le monde des anges, est créée une forme unique en laquelle s’enveloppe la Chekhina, constituée des 248 anges dont le nom est comme le nom de leur Maître. »

(R. Joseph de Hamadan, Sefer Ta’amé ha-Mitsvot)

>Sommaire du dossier

sur Maïmonide et la Kabbale