Par Tcheou Pei-Yuan, chef de la délégation chinoise lors du Colloque de physique tenu à Pékin à l’été 1966. Une pierre milliaire était une borne qui, dans la Rome antique, indiquait le niveau de progression sur une route.

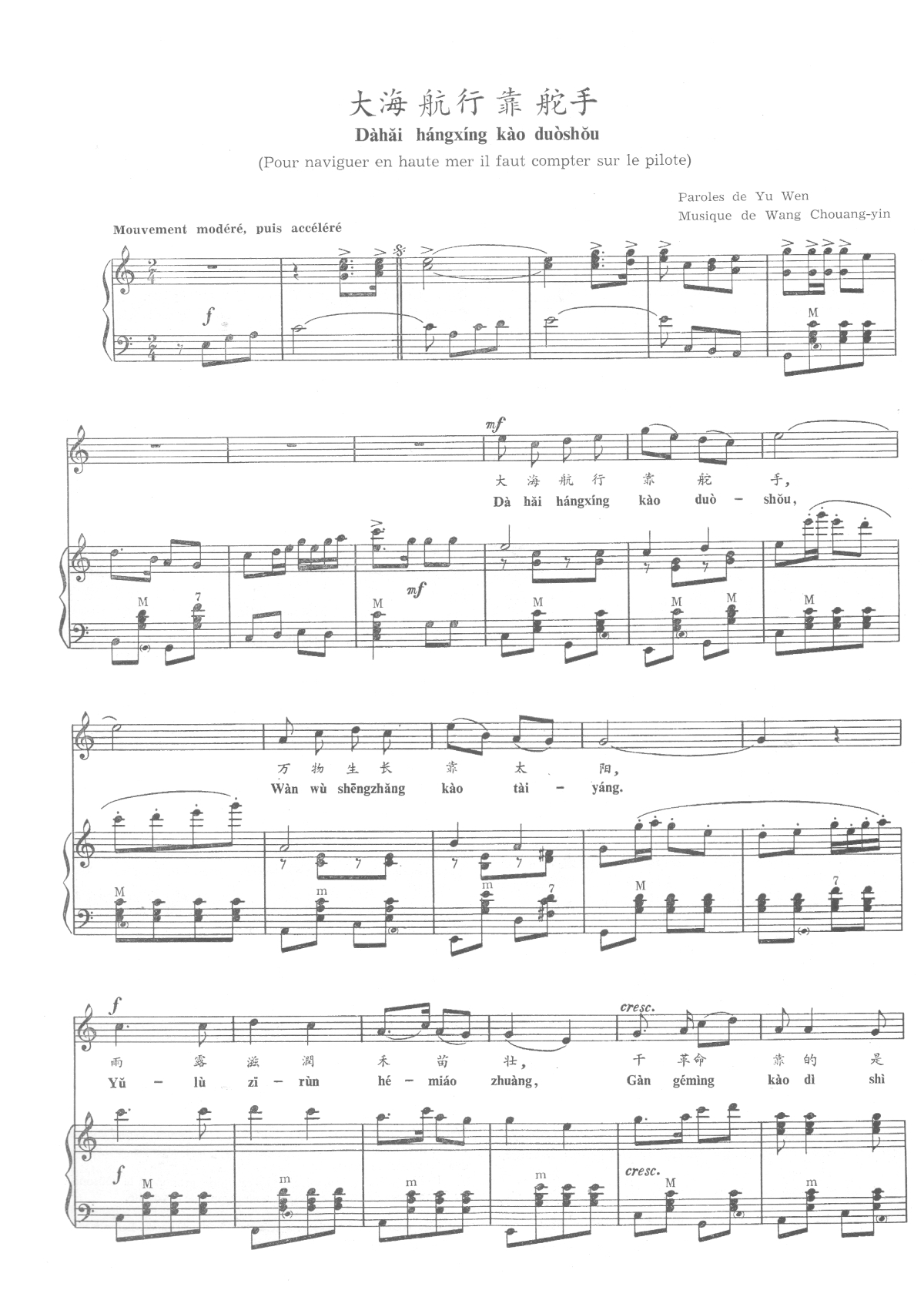

Du 23 au 31 juillet [1966], 144 physiciens de 33 pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Océanie, ainsi que d’une institution académique régionale d’Afrique, se sont réunis à Pékin à l’occasion du Colloque de physique d’été du Symposium de Pékin.

Cette rencontre internationale dans une discipline scientifique particulière réalise les vœux du Communiqué du Symposium de Pékin de 1964 : il avait en effet demandé qu’on organisât de telles rencontres avant 1968, année qui verra se tenir un nouveau Symposium de Pékin sur de multiples disciplines scientifiques.

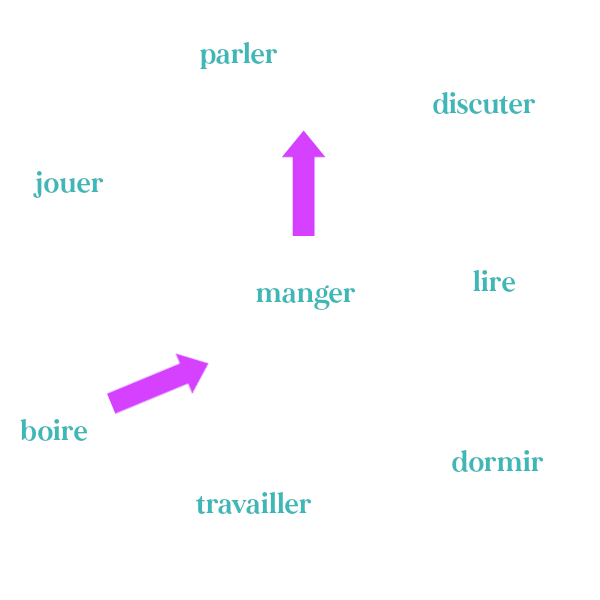

99 rapports traitant surtout des particules élémentaires, de la physique nucléaire et de la physique des solides ont été présentés et discutés à ce Colloque. D’autres traitaient de l’astrophysique et de la biophysique.

Des rapports ont été aussi présentés sur l’enseignement de la physique et ont suscité des débats très animés. Ce Colloque revêt une signification particulière, car jamais auparavant dans notre histoire on n’avait vu tant de physiciens d’autres pays tenir à Pékin une réunion de si haute portée.

Seuls l’établissement de la République populaire de Chine et les incessantes victoires de notre pays dans sa révolution et son édification socialistes sous la direction clairvoyante du Parti communiste chinois dirigé par le camarade Mao Zedong ont rendu possible un tel événement.

A côté d’un certain nombre de physiciens notoires qui sont venus participer à ce Colloque, figuraient un grand nombre de jeunes physiciens qui prennent dans leurs pays respectifs une part active à l’enseignement et à la recherche. Ils représentaient un grand pourcentage surtout dans les délégations chinoise et japonaise.

Les jeunes membres de la délégation chinoise sont tous des fils de l’éducation socialiste inaugurée après la Libération. Ils se sont initiés aux travaux de recherche surtout depuis les années du Grand Bond en avant qui débuta en 1958.

L’une des figures de proue de la délégation chinoise, le camarade Tsai Tsou-tsiuan, un ouvrier-physicien de Shanghai, avait fréquenté l’école primaire trois ans seulement avant la Libération. Mais, dans la nouvelle société, sous la direction du Parti, il a étudié consciencieusement les oeuvres du président Mao et a apporté une grande contribution à la recherche et au développement des sources d’éclairage électriques pour l’édification socialiste du pays. Il est maintenant le directeur du laboratoire de recherche sur les sources d’éclairage électriques de l’Université Foutan de Shanghaï.

Il montra au Colloque différentes variétés de lampes que lui et ses camarades avaient réalisées. Son rapport « Fabriquer des lampes pour la révolution » et l’exposition de ses créations attirèrent l’attention et provoquèrent l’admiration des physiciens qui participaient au Colloque.

A côté des lampes du camarade Tsai, des membres de la délégation chinoise avaient aussi exposé des jeux d’appareils de démonstration destinés à l’enseignement de la physique générale. Ils avaient tous été fabriqués par des étudiants et des professeurs qui ont su compter sur leurs propres efforts, ont « osé penser et osé agir », comme l’enseigne le président Mao.

Le Colloque de physique d’été fut tenu en plein cœur de notre grande révolution culturelle qui a de grandes répercussions dans l’éducation, la culture, la science et la technique. De nombreux physiciens étrangers étaient anxieux de connaître le sens de cette révolution. Ils manifestaient aussi beaucoup d’intérêt pour le système d’éducation mi-travail mi-étude que nous mettons graduellement en pratique dans l’industrie comme dans l’agriculture.

Répondant à la demande des physiciens qui nous visitent, le ministre de la Culture par intérim fit un rapport sur la révolution culturelle et le ministre de l’Éducation en fit un autre sur l’éducation. Les deux rapports furent très appréciés par les physiciens et recueillirent leurs applaudissements chaleureux.

Dans la science physique chi-noise, la pensée de Mao Zedong est mise au poste de commandement

Les physiciens chinois ont présenté 31 communications au Colloque. Leur thème commun était qu’en Chine la pensée de Mao Zedong est aussi placée au poste de commandement en physique comme elle l’est dans l’industrie, l’agriculture et les autres domaines de la science et de la technique.

Le rapport du camarade Tsai Tsou-tsiuan en est une brillante illustration. Intitulé « Fabriquer des lampes pour la révolution », il montre avec précision comment la pensée du président Mao les guide, lui et ses camarades, dans leurs recherches et le développement des sources lumineuses dont notre pays a tant besoin pour son édification socialiste.

Ce rapport dit: « Pendant des années nous n’avons été capables de produire que des lampes à filaments de tungstène et des lampes fluorescentes. Pendant les années où notre pays avait été frappé par des calamités naturelles, les impérialistes, les révisionnistes modernes et les réactionnaires de tout poil poussèrent un tollé général contre la Chine, pensant qu’ils pouvaient tirer parti de nos difficultés.

Ils essayèrent de nous acculer par tous les moyens possibles et dans tous les domaines, sans excepter celui des sources lumineuses, dans l’espoir d’arrêter les progrès du peuple chinois. Mais ces seigneurs avaient mal calculé. Le président Mao nous a toujours enseigné à compter sur nos propres efforts et à travailler avec acharnement. Plus ils essayent de nous acculer, plus nous lutterons et plus vite nous progresserons. »

Le camarade Tsai et ses collègues ne disposaient pas de données techniques ni des appareils et de l’équipement nécessaires quand ils essayèrent, pour la première fois, de fabriquer une lampe à vapeur de mercure-haute pression. Les paroles du président Mao leur vinrent à l’esprit: « Faites usage de vos propres mains pour surmonter les difficultés. »

Ils en firent usage et les surmontèrent l’une après l’autre. C’est la pensée de Mao Zedong qui les encouragea et leur montra la juste voie à suivre.

Ils sont parvenus à fabriquer des lampes nécessaires à différents instruments, telles que des lampes de quartz au mercure-haute pression, des lampes à amalgame, au cadmium, au zinc, des lampes-arc à l’hydrogène ou au dentérium, des lampes au thallium, au krypton et des lampes utilisées pour l’éclairage telles que les lampes fluorescentes à vapeur de mercure-haute pression, des lampes à iodure de mercure-ultra-haute pression, des lampes de quartz à iode-tungstène (lampes infra-rouge à iode-tungstène, lampes à iode-tungstène pour l’éclairage ordinaire, à iode-tungstène pour la photographie des couleurs à haute température), des lampes au xénon à arc long, au xénon à arc court, au xénon à pulsations, des lampes au sodium.

Toutes ces lampes sont fabriquées avec des matériaux chinois et certaines d’entre elles répondent aux critères mondiaux les plus avancés.

Un autre exemple de la façon dont l’éclat de la pensée de Mao Zedong illumine les travaux de recherche des physiciens chinois, c’est la contribution apportée à la théorie des particules élémentaires par le groupe de recherche de Pékin qui se consacre à ces études.

Composé surtout de jeunes chercheurs, il a été formé en août 1965 par des scientifiques qui font des recherches sur la théorie des particules élémentaires dans des instituts de recherche de l’Académie des Sciences et des universités de Pékin.

Ils ont commencé par étudier ensemble les Oeuvres choisies de Mao Zedong, tandis qu’ils se livraient à leurs expérimentations scientifiques.

A la lumière de leur compréhension de la théorie de la connaissance et de la méthodologie telle qu’elle est exposée dans les deux textes classiques De la pratique et De la contradiction, ils ont discuté de la méthode d’approche correcte des problèmes, réfuté les conceptions métaphysiques et idéalistes de l’Occident et se sont débarrassés de la foi aveugle dans les « autorités » étrangères.

Armés de la pensée de Mao Zedong, ils se sont efforcés de libérer leur esprit, de briser leur foi aveugle et de frayer leur propre voie. Pour ce faire, il leur fallait absolument et avant tout une conception correcte du monde.

« Frayer sa propre voie » signifiait aussi apprendre à appliquer la théorie correcte de la connaissance et de la méthodologie et balayer les conceptions positivistes et mathématico-idéalistes qui, sur le plan mondial, se sont peu à peu développées dans le domaine des recherches sur la théorie des particules élémentaires.

Que l’atome puisse être divisé, voilà une importante découverte de ce siècle. Savoir si les particules élémentaires ont leur propre structure interne, savoir si elles peuvent être subdivisées, est devenu un problème extrêmement difficile et d’importance primordiale dans la physique contemporaine.

Sa solution permettra de faire un grand pas en avant dans la connaissance du monde matériel objectif et des lois de son mouvement.

Avec une conception correcte du monde et armés de la théorie correcte de la connaissance et de la méthodologie telle que l’incarne la pensée de Mao Zedong, les membres du groupe de recherche de Pékin sur les particules élémentaires sont parvenus à cette appréhension créatrice, savoir qu’aucune des particules élémentaires dont le nombre s’élève à plus d’une centaine, n’est « élémentaire » après tout, et qu’elles doivent toutes avoir des structures.

Ils ont soutenu que les hadrons, c’est-à-dire les mésons et les baryons, sont composés de nouvelles sous-unités de matière qu’ils ont appelées « stratons ».

Le nom de « straton » a été proposé par les physiciens chinois qui s’opposent à la croyance erronée des physiciens occidentaux pour qui la particule élémentaire est indivisible. L’expression « straton » est employée pour montrer que la structure de la matière se compose d’un nombre infini de couches et pour indiquer que le straton lui-même n’est nullement l’élément de base de la matière.

D’après cette nouvelle théorie de la structure et sa méthode de calcul théorique, il devient possible de donner une explication et une description unifiée d’un grand nombre de phénomènes concernant les particules élémentaires pour qui les anciennes théories n’avaient ni explication ni description unifiée.

Ce qui est très important pour les recherches futures sur la structure interne des particules élémentaires.

Dans les autres sections du Colloque comme celles de la physique nucléaire, de la physique des solides et de l’enseignement de la physique, les physiciens chinois qui ont présenté des rapports et pris part aux discussions ont, là aussi, étudié et appliqué activement la pensée de Mao Zedong.

Des communications telles que « La structure des noyaux se rapprochant de O puissance 16 dans des états de faible excitation — structure cohérente et effet de fluctuation », « Une étude des interactions résiduelles pour les noyaux légers » dans la section de physique nucléaire, « Résonance ferromagnétique des systèmes accouplés », « Système de libération des impuretés dans les ferrutes spinelles », « Une étude sur la théorie du camp de Ligand », etc.

Ces rapports ont tous été des exemples de recherches menées sous la direction de la pensée de Mao Zedong. Ces études ont pour autre caractéristique commune qu’elles sont les produits du travail collectif de groupes de recherches parmi lesquels les jeunes sont en forte majorité.

Dans ces activités collectives, la cellule du Parti communiste chinois joue un rôle important en unifiant et guidant le groupe, tant du point de vue idéologique que du point de vue scientifique, à la lumière de la pensée de Mao Zedong, de la politique du Comité central du Parti et des plans de recherche étroitement liés à l’édification socialiste du pays.

Les communications présentées par les membres de la délégation chinoise dans la section qui se consacrait à l’enseignement de la physique montrèrent aussi les caractéristiques de la pensée de Mao Zedong placée au poste de commandement.

On discuta les expériences et la compréhension des professeurs et des étudiants qui ont appliqué durant de longues années la politique éducative du Parti, nommément: « L’éducation doit servir la politique du prolétariat ; elle doit être combinée avec le travail productif. » Les rapports lus dans cette section avaient pour titres « Expérience du système mi-travail mi-étude en physique », « Expérience dans l’organisation des étudiants de physique pour les faire participer aux innovations techniques », « L’enseignement par « éclaircissement » — méthode où les étudiants apprennent tout seuls sous la direction du professeur », « Le «plan des expériences» en physique générale », « Une connaissance parfaite des points essentiels dans l’enseignement», etc.

L’exposition des appareils de démonstration pour la physique générale constituait une bonne illustration du principe de la con-fiance en soi, de l’intégration de la théorie à la pratique et une illustration de la réponse à l’appel lancé par le Parti pour « Oser penser, oser parler et oser agir ». Tout cela résulte de l’application de la pensée de Mao Zedong.

Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivalisent en physique dans les quatre continents

Les communications présentées au Colloque ainsi que les discussions enthousiastes qui les ont suivies, tant au cours des réunions qu’après, ont symbolisé cette situation dans la-quelle « cent fleurs s’épanouissent et cent écoles rivalisent ».

Nous résumons ici les contributions apportées par des physiciens venus d’autres pays.

Dans le domaine des particules élémentaires, le professeur Shuzo Ogawa présenta un rapport sur « Les derniers développements de la théorie des particules élémentaires — sur le type Sakata ».

Sakata fut le premier physicien à voir que les particules élémentaires étaient divisibles et à concevoir un type de structure connu sous le nom de type Sakata.

Le professeur Ogawa étudia le premier les propriétés symétriques des particules élémentaires en faisant appel à la méthode du groupe unitaire unimodulaire à trois dimensions, désigné dans la théorie par le symbole SU(3).

Son rapport traite des récentes recherches effectuées au Japon sur le type Sakata. Le professeur Mikio Namiki parla de « La théorie des structures et des réactions de haute énergie des particules élémentaires ».

Le professeur Sachio Hayakawa présenta un rapport sur « Le développement des recherches sur les rayons cosmiques au Japon » et un autre sur « L’astrophysique nucléaire ».

Il y eut aussi un nombre relativement grand de rapports japonais sur différents aspects de la physique des particules élémentaires, sur les plans à la fois expérimental et théorique.

Beaucoup de leurs auteurs étaient de jeunes physiciens. Le professeur Abdus Salam du Pakistan présenta un rapport sur les récents travaux de l’Occident touchant les particules élémentaires. Il est connu pour avoir étendu la méthode de la théorie des groupes à U(12) et contribué au développement de la théorie de la symétrie phénoménologique des particules élémentaires.

Mais au Colloque il exprima l’opinion que la voie de développement futur de la physique des particules élémentaires était probablement de pénétrer la structure de ces mêmes particules.

D’autres communications sur les particules élémentaires et les rayons cosmiques furent présentées par des physiciens du Chili, du Mexique, de Ceylan et du Pakistan.

Dans le domaine de la physique nucléaire, le professeur Mokichiro Nogami présenta un rapport sur « L’interaction de deux noyaux atomiques — formation quasi moléculaire », alors que le Dr. Kiyomi Ikeda traita « Les états isobariques et la désintégration bêta ».

Yasukazu Yoshizawa, Keigo Nisimura et un certain nombre d’autres physiciens japonais présentèrent aussi leurs thèses au Colloque. Des communications furent également présentées par des délégués du Pakistan, du Chili, de la Syrie et de Ceylan. La communication cingalaise traitait des techniques radio-isotopiques en parasitologie.

Les communications présentées sur la physique des solides furent très variées et couvrirent plusieurs domaines. Le professeur Hiroshi Watanabe du Japon présenta une thèse sur « La théorie électronique du ferromagnétisme, du ferrimagnétisme et de l’antiferromagnétisme » et le professeur Tsunemaru Usui parla de « La dynamique du condensé statistique quantique ».

Il y eut d’autres rapports japonais sur le développement dans ce pays de la physique des plasmas et des recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée.

Le professeur coréen Jong Gie Sen présenta une communication sur « Le comportement de la friction interne des métaux en poudre agglomérés ». D’autres rapports furent présentés par des savants d’Algérie, d’Argentine, de Ceylan, d’Irak, du Maroc et de la R.A.U.

Dans la section de l’enseignement de la physique, les rapports comprenaient la large gamme de la politique éducative, des plans, des programmes et des méthodes d’enseignement. On discuta aussi de la relation entre l’enseignement des mathématiques et la préparation des jeunes physiciens.

On mit sur le tapis la question : « Quel est le problème fondamental dans le développement d’une science et d’une culture nationales dans les pays des quatre continents qui ont été pendant de longues années victimes de l’agression et de l’oppression impérialistes? »

Le problème fut présenté d’abord par un physicien argentin. La discussion conduisit à la conclusion : c’est en tout premier lieu un problème politique. Tant qu’on ne se sera pas débarrassé de l’impérialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme, il ne peut exister de réelle indépendance nationale et aucune science ni culture nationales ne peuvent être développées.

Examinant la situation dans son pays, notre ami argentin a conclu que le problème fondamental de l’éducation n’est pas l’éducation même, mais un problème politique. On ne peut séparer l’éducation de la vie sociale, tout comme on ne peut séparer forme et contenu.

Le point de vue du physicien argentin reçut un accueil chaleureux. Un physicien de la Sierra Leone fit ressortir que beaucoup de pays africains ne peuvent résoudre leurs problèmes d’éducation qu’en extirpant l’impérialisme jusqu’en ses racines. Un physicien colombien montra que nous ne pouvons pas séparer la science de la vie sociale et que séparer physique et politique était une aberration.

Le chef de la délégation indonésienne, après avoir passé en revue les souffrances de son peuple aux différentes étapes de l’oppression impérialiste, aboutit à la conclusion que le développement d’une science et d’une culture nationales est inséparable de la révolution anti-impérialiste et anticolonialiste.

Il condamna avec véhémence le régime militaire fasciste actuel de l’Indonésie, soutenu par l’impérialisme américain, dans son oppression cruelle des hommes de science progressistes, et dénonça la pénétration culturelle de l’Indonésie par l’impérialisme américain.

Pour la solidarité, l’amitié et l’aide mutuelle et contre l’impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme dans le développement de la science et de la culture chez les peuples des quatre continents

Le Colloque de physique de l’été 1966 s’est déroulé dans son atmosphère traditionnelle de démocratie, d’égalité, d’amitié et de respect mutuel, qui s’était établie au Symposium de Pékin de 1964.

Toutes les fois que surgissaient des difficultés, comme on le vit dans les différences d’opinion sur la manière de conduire le Colloque, des consultations entre les membres sont venues les aplanir. Les participants de tous les pays, grands ou petits, avec des opinions politiques différentes, étaient tous les maîtres du Colloque.

L’esprit de consultation démocratique se manifeste clairement dans le communiqué adopté à l’unanimité par les hommes de science de toutes les délégations. Il exprime le fervent désir des hommes de science des quatre continents de multiplier leurs contacts bilatéraux et multi-latéraux et de contribuer à la convocation du Symposium de Pékin de 1968.

Il réaffirme la nécessité de s’opposer d’abord à l’impérialisme, au colonialisme et au néo-colonialisme pour développer la science et la culture nationales des peuples des quatre continents. Il exprime leur ferme croyance, basée sur les réalisations du Colloque, que les peuples et les hommes de science des quatre continents, maintenant réveillés, nourrissent la haute ambition de maîtriser les sciences et les techniques les plus avancées et possèdent les capacités et la confiance en soi nécessaires pour y parvenir.

Les hommes de science sont tous parfaitement convaincus de la grande importance du Colloque pour promouvoir de nouveaux progrès en physique.

Quels ont été les sentiments et les réflexions des physiciens qui ont pris part à ce Colloque et visité la République populaire de Chine? Pour la plupart, c’était leur première visite. En raison des obstacles placés sur leur chemin par les impérialistes américains et les réactionnaires, nombre d’entre eux durent surmonter de sérieuses difficultés pour venir en Chine.

Nos hôtes ont été invités, avant et après le Colloque, à visiter nos communes populaires, nos usines, nos universités et nos instituts de recherche. Ils ont été invités, le 22 juillet, à assister à un rassemblement d’un million de personnes sur la place Tien An Men pour soutenir le Vietnam contre l’impérialisme yankee.

Ainsi nos amis ont eu l’occasion de voir notre peuple en action dans divers secteurs de notre vie nationale : politique, industriel, agricole, scientifique et culturel.

A la cérémonie de clôture, le chef de la délégation d’Argentine a affirmé: « Nous sommes profondément émus par tout ce que nous avons constaté et qui nous confond ; nous sommes parvenus à comprendre ce qu’est réellement un pays socialiste en marche.

Nous sommes profondément convaincus que la grande transformation sociale de la Chine est irréversible et qu’en ce pays l’envahisseur impérialiste ne peut trouver que sa tombe. »

Le chef de la délégation cambodgienne a fait remarquer à la séance de clôture que les physiciens chinois avaient appliqué avec succès la pensée directrice dû président Mao Zedong dans leurs recherches et leur travail d’enseignement.

Un physicien colombien a émis une opinion semblable. La délégation colombienne, a-t-il déclaré, a pu admirer sur place le miracle opéré sur le peuple chinois par la brillante sagesse du président Mao Zedong, un miracle qui se manifeste par sa capacité de travail, d’organisation et de réalisation.

Le chef de la délégation japonaise a déclaré que les énormes succès obtenus en physique par les chercheurs de la République populaire de Chine dans divers domaines spécialisés ont fortement impressionné la délégation japonaise.

Touchant le Colloque lui-même, le chef de la délégation irakienne a souligné que l’atmosphère amicale et le désir, d’apprendre les uns auprès des autres ont permis aux participants des différents pays, en dépit de la diversité des opinions politiques et des croyances religieuses, de faire de ce Colloque de physique un grand succès.

Le chef de la délégation de la R.A.U. a fait remarquer que c’était la nature des pays participants qui avait contribué à la réussite du Colloque. L’écrasante majorité d’entre eux se compose de nouveaux pays montants et beaucoup de leurs problèmes sont semblables, car ils ont tous soufferts de l’oppression colonialiste et de l’exploitation impérialiste.

Le chef de la délégation vietnamienne a mentionné que les hommes de science de nos quatre continents sont étroitement unis dans leur lutte commune contre l’impérialisme et le colonialisme, pour l’indépendance nationale, la paix et le progrès social et qu’ils sont justement unis par leur désir commun et leur détermination commune de mettre la science au service de la vie et du bonheur des peuples.

Dans son jugement sur le Colloque, le chef de la délégation de la Sierra Leone a dit sa ferme conviction que le succès de celui-ci demeurera dans l’histoire comme l’une des plus grandes épopées de l’effort humain.

La grande majorité des physiciens participant au Colloque ont exprimé leur profonde indignation contre l’agression barbare et le bombardement éhonté dont le peuple vietnamien est victime de la part de l’impérialisme américain et affirmé leur ferme soutien à la juste lutte du peuple et des hommes de science vietnamiens.

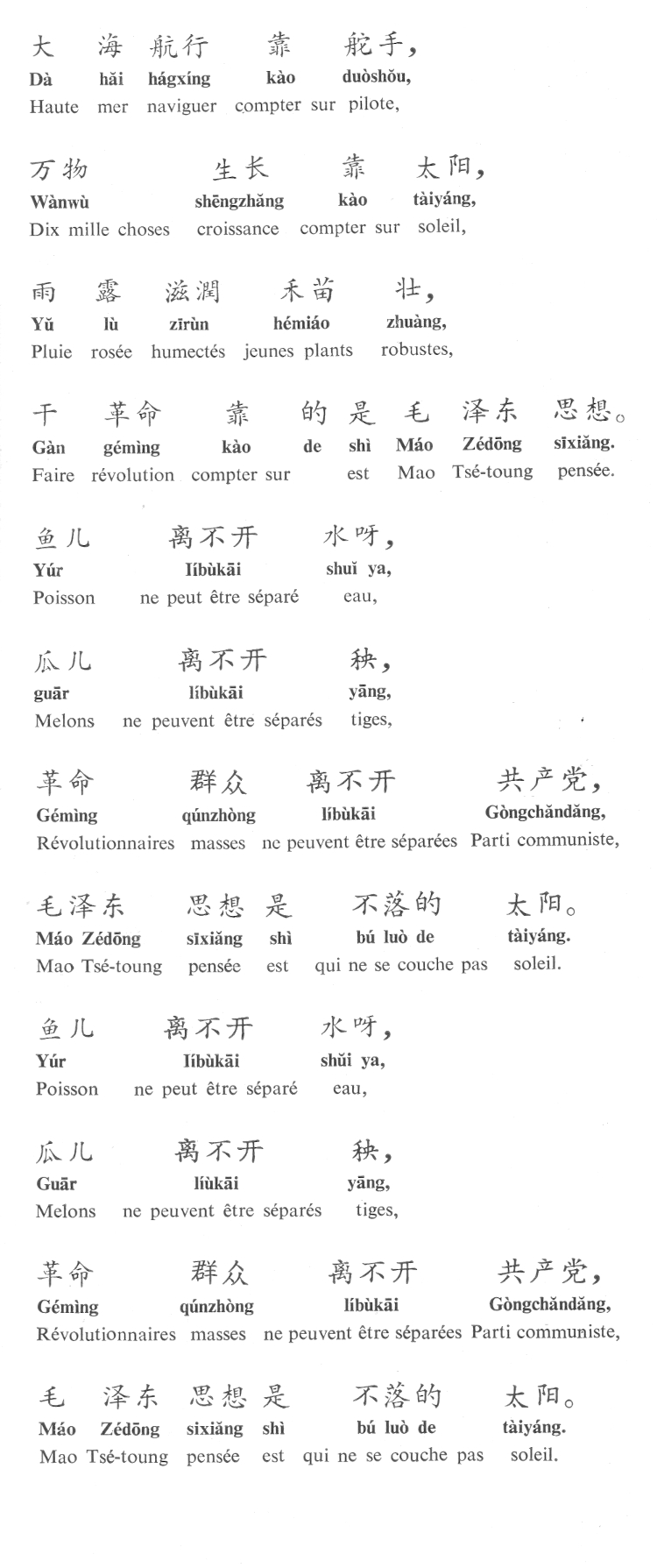

Président Mao, vous êtes le soleil qui ne se couche jamais dans les cœurs des peuples du monde

Comme le Colloque tirait à sa fin, les hommes de science des différents pays ne souhaitaient qu’une seule et même chose : si nous pouvions voir le président Mao, le grand dirigeant du peuple chinois, quelle joie ce serait pour nous! Leur vœux s’est réalisé. Le président Mao a trouvé le temps de recevoir les hommes de science qui avaient participé au Colloque.

Le 31 juillet, à 22 heures, il a rencontré les hommes de science des quatre continents et, sous les brillantes lumières de la grande salle, s’est dirigé vers eux d’un pas ferme, levant et agitant les mains pour les saluer.

En voyant le grand dirigeant si ad-miré par le monde entier et qu’ils avaient tant désiré rencontrer, ils furent enthousiasmés au point qu’ils ne savaient comment exprimer leurs sentiments. Soudain les cris: « Vive le président Mao! Longue, très lon-gue vie au président Mao! Vive le Parti communiste chinois! » éclatèrent dans toutes les langues, tandis que les amis de races différentes qui venaient de divers pays exprimaient le sentiment profond qui jaillissait de leurs cœurs.

Pendant que les hommes de science criaient et applaudissaient, la grande salle tout entière vibrait d’une inexprimable joie. Le président Mao fut photographié au milieu des physiciens et, comme il quittait la salle, ceux-ci se présentèrent à lui pour lui serrer la main, en criant de nouveau: « Vive le président Mao! Très longue vie au président Mao! »

Après son départ, nos amis s’attardèrent quelques instants dans la salle qu’ils ne quittèrent qu’à regret en se rappelant l’heureux instant passé en compagnie du président Mao.

Ce fut comme une grande vague de bonheur et de joie ! Comment pouvaient-ils ne pas se sentir heureux ? Ne pas se sentir chanceux ? C’était une rencontre avec le grand dirigeant du peuple chinois, une rencontre avec le grand dirigeant et le porte-drapeau des peuples révolutionnaires du monde !

Quand le Dr. Mohammed Kashif Al-Ghita, chef de la délégation irakienne, arriva pour la première fois à Pékin, il déclara qu’il ne retournerait pas chez lui à moins d’avoir vu le président Mao. Maintenant il l’avait vu. Il était si enthousiasmé pendant la rencontre que ses vêtements étaient trempés de sueur.

« Le président Mao, dit-il, n’est pas seulement à vous, mais aussi à nous et à tous les peuples du monde. Vous devez être fiers de lui, il est le plus grand homme d’aujourd’hui! » Au même moment, le professeur Germanico Barragan de l’Équateur était si ému que des larmes lui montèrent aux yeux et y demeurèrent tandis qu’il rentrait en voiture à son hôtel. « C’est trop de joie, d’honneur pour moi! » Tel était le cri unanime qui jaillissait du cœur des amis des quatre continents.

C’était ce souvenir, le plus beau, le plus heureux, qu’ils voulaient emporter chez eux pour le raconter à leur famille, à leurs amis et connaissances afin de leur faire partager leur joie et leur bonheur.

C’est bien compréhensible, car, d’après le Dr. Mentalecheta Youcef, chef de la délégation algérienne, le président Mao est la plus grande figure de l’histoire universelle. Que le dirigeant d’un pays puisse obtenir la confiance complète et l’amour illimité de 700 millions de personnes, que sa pensée puisse être assimilée par elles et que l’application de cette pensée à tous les domaines ait conduit à d’aussi brillantes réalisations, voilà qui est rare dans l’histoire du genre humain.

Un physicien chilien déclara: « Maintenant les révolutionnaires du monde tournent leurs regards vers le président Mao, vers le Parti communiste chinois et vers le grand peuple chinois. Le président Mao est devenu le phare de la révolution populaire mondiale.

Si les peuples du monde suivent la direction qu’il leur montre, alors certainement la révolution mondiale progressera par grands bonds en avant. J’ai la plus haute estime pour le président Mao.

C’est qu’il a développé le marxisme-léninisme sur le plan politique comme pour la stratégie militaire. Il a apporté une contribution remarquable à la révolution populaire mondiale.

Il nous enseigne que l’impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier, c’est bien en effet la conception stratégique et tactique la plus juste. Les peuples révolutionnaires du monde entier ont besoin d’un marxiste talentueux et créateur de l’envergure du président Mao. »

Toutes les langues des différents pays exprimaient ces sentiments cordiaux et faisaient entendre à l’unisson non seulement la voix des hommes de science des quatre continents, mais aussi celle des peuples révolutionnaires du monde entier: « Président Mao, vous êtes le soleil qui ne se couche jamais dans nos cœurs ! »

C’est ainsi que se termina le Colloque de physique de l’été 1966, organisé sous les auspices du Symposium de Pékin.

Il marque une nouvelle pierre milliaire dans l’histoire de la science.