La grande erreur historique des communistes français a été de penser qu’ils accompagnaient un processus qui était indépendant d’eux et que par conséquent ils pouvaient, ils devaient même adapter en permanence leurs conceptions, leurs idées, leurs modalités d’organisation.

La révolution viendrait d’elle-même, il n’y aurait qu’à suivre le cours des choses, à maintenir ses positions en général, quitte à abandonner des principes en particulier ; tout serait bon du moment qu’on s’installe dans le paysage, et plus on s’installe dans le paysage plus la révolution qui vient d’elle-même permettrait de triompher.

Sans même le remarquer, les communistes français ont alors basculé dans le révisionnisme. Il est tout à fait remarquable qu’il n’y ait aucun traumatisme chez les communistes français malgré le fait qu’ils aient changé d’idéologie du tout au tout, d’organisation du tout au tout, de conception du tout au tout. Ils ont accepté les modifications telle une évidence, sans se poser aucune question.

Les communistes français sont passés sans aucun problème de l’étude de Staline au rejet total de Staline, de la révolution aux nationalisations pour s’approprier le « capitalisme monopoliste d’Etat », de la dictature du prolétariat au programme gouvernemental. Il n’y a pas eu de conflit, d’opposition interne, de rébellion ; tout a été parfaitement lisse.

C’est là un problème de fond, quelque chose qui doit être compris, sinon on ne peut pas régler le problème qu’on peut résumer de la manière suivante : comment se fait-il que des gens révolutionnaires, en France, se transforment en réformistes sans même s’en apercevoir ? Pourquoi les gens ne restent-ils révolutionnaires d’ailleurs qu’à un moment de leur vie, avant de reprendre une vie « normale » ?

C’est là que se pose la problématique de l’idéologie comme devant être au poste de commande. Il n’y a pas un Parti Communiste avec une idéologie – mais une idéologie avec un Parti Communiste. Toute autre conception est de l’opportunisme.

Si on regarde plus en détail le parcours du Parti Communiste Français et qu’on cherche bien, on peut bien trouver une révolte, au début des années 1960. Mais elle est totalement marginale et se déroule parallèlement au Parti Communiste Français, elle ne l’atteint pas.

Cette révolte avait eu lieu dans le Parti Communiste Français et dans l’Union des Étudiants Communistes.

Au PCF, il y avait eu quelques protestations au sujet de la question algérienne et la question de soutenir François Mitterrand aux élections. S’est alors produit un rapprochement avec les thèses de Mao Zedong, ce qui a donné la formation de cercles marxistes-léninistes et la formation en 1967 d’un Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France.

Dans l’Union des Étudiants Communistes, il y a eu des jeunes marqués par la Chine populaire de Mao Zedong, par la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne. Ils ont alors formé une Union de la Jeunesse Communiste (Marxiste-Léniniste).

Or, quel a été le problème ? Les gens formant le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France ne consistaient qu’en quelques mécontents. Ils sont partis, cela a déplu au Parti Communiste Français, mais cela n’a nullement touché sa base. D’ailleurs le Parti Communiste Français a énormément profité de mai 1968, bien qu’il ait été contre, et pas vraiment le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France, alors qu’il était pour !

Le Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France n’a été, dans les faits, qu’une sorte de micro-copie du Parti Communiste Français, incapable de rompre avec son style de travail, son approche, son révisionnisme. Il n’a été qu’une fraction de mécontents, incapables de rupture.

On ne peut pas en dire autant de l’Union de la Jeunesse Communiste (Marxiste-Léniniste). Là, il y avait l’ambition de systématiser les positions pour reconstituer le Parti Communiste. Et l’Union s’est prolongée dans la Gauche Prolétarienne qui a organisé des révoltes populaires. Mais la reconstitution a été abandonnée, au profit d’un « Parti de la Résistance ».

C’est que la marche était trop haute. Et quelle a été cette marche ? La thèse du « capitalisme monopoliste d’État ».

C’est qu’il ne suffisait pas de s’apercevoir au milieu des années 1960 que le Parti Communiste Français avait jeté par-dessus bord les thèses de Marx, Engels, Lénine et Staline, qu’il était devenu un rouage des institutions, tout comme la CGT. Encore fallait-il savoir pourquoi.

Si on ne comprend pas pourquoi, on tente de mener la révolution en trouvant des idées « géniales » pour faire avancer les choses, puis on s’aperçoit qu’il y avait une part de vrai dans ce qu’on fait, parce qu’on veut la révolution et qu’on fait avancer l’idée de révolution, mais qu’on est surtout hors du contexte historique, qu’on se marginalise, et alors on capitule. Cela a été le sort des initiatives « gauchistes » des années 1970.

Les « gauchistes » ont tenté de créer un « parti » révolutionnaire nouveau, ils ont pratiqué l’hyper-activisme sur la base de quelques idées, puis est venu l’isolement, la défaite, après une période de succès relatif.

C’est qu’il n’est pas besoin d’idées « géniales », mais d’une vue réaliste de la situation historique du pays, de ses contradictions, de sa situation économique, politique, idéologique, culturelle, militaire.

Dans d’autres pays, il y a pu ainsi y avoir une reconstitution, car un révolutionnaire s’est forgé comme Dirigeant et a dit : l’interprétation de notre pays faite par le Parti Communiste devenu révisionniste est fausse, voilà où est l’erreur, voilà comment il faut la corriger. En Inde, en Turquie, au Pérou… la reconstitution avait comme axe central la conception de la situation historique du pays concerné.

Tel ou tel révolutionnaire, forgé dans la lutte des classes, a dit : il y a des contradictions que le Parti Communiste devenu révisionniste ne voit pas, ou bien fait exprès de ne pas voir. Il n’est plus sur les rails historiques de la révolution, il ne fait plus qu’accompagner le cours des choses.

Ainsi apparaissent des documents fondamentaux, analysant le pays, montrant le parcours de celui-ci, les contradictions existantes. Par exemple, en Amérique du Sud, les révisionnistes ont dit qu’il fallait se soumettre à la bourgeoisie nationale, pour acquérir une réelle indépendance. Les véritables communistes ont alors dit : c’est de l’escroquerie, la bourgeoisie nationale existe mais elle est faible, ce que vous appelez bourgeoisie nationale est une bourgeoisie bureaucratique que vous voulez simplement faire passer dans le camp soviétique.

En ce qui concerne la France, le problème est simple, les « gauchistes » ont sombré face au Parti Communiste Français révisionniste car ils n’ont pas étudié la situation historique de la France. Le Parti Communiste Français révisionniste n’avait de son côté pas besoin d’une telle analyse, puisqu’il accompagnait le cours des choses. Il profitait du développement du capitalisme, de l’élargissement de l’aristocratie ouvrière, pour se corrompre à travers les municipalités et la CGT.

Il était forcément dans le vrai… même si du mauvais côté de la barrière. Les « gauchistes » pouvaient être du bon côté de la barrière comme ils le voulaient, ils n’en restaient pas moins hors-sol.

Sans une analyse correcte de l’Histoire, on ne peut pas trouver les leviers pour exister de manière révolutionnaire – c’est plus simple pour les non-révolutionnaires, les contre-révolutionnaires, qui eux ne font qu’accompagner ce qui se passe.

Ainsi, si on est vraiment révolutionnaire, quand on regarde un groupe, une organisation, un parti qui se dit révolutionnaire, il faut demander : quelle est votre vue d’ensemble ? Soit, vous avez un point de vue sur les faits divers, des faits politiques du jour, des événements qui se sont produits… Mais quelle est votre vision d’ensemble ? Quelle est la tendance historique de la France, son mouvement concret, son évolution particulière ?

Et donc, qu’est-ce qu’une analyse correcte de l’Histoire pour la France ? En quoi cela a-t-il un rapport avec l’idéologie au poste de commande du Parti Communiste ? C’est que l’analyse correcte de la situation historique d’un pays et l’idéologie sont une seule et même chose ; ce sont les deux faces de la même contradiction.

On arrive à l’idéologie correcte quand on comprend véritablement la situation d’un pays ; on ne peut comprendre la situation d’un pays qu’au moyen de l’idéologie adéquate.

On ne peut pas étudier le marxisme dans une chambre pendant vingt ans, l’avoir compris et se mettre à analyser la société à partir de ce qu’on a appris. Pareillement, on ne peut pas lutter et s’imaginer qu’on va avoir spontanément une vue d’ensemble, un regard d’envergure. Il faut la combinaison dialectique de la dignité du réel et de la théorie communiste.

Il y a pour notre pays un exemple très parlant et malheureusement glaçant. Le Parti Communiste Français révisionniste a justifié son approche au moyen de la théorie du « capitalisme monopoliste d’État », au début des années 1960. Paul Boccara, un jeune économiste, a formulé que l’impérialisme était un concept dépassé, que désormais l’État venait organiser le capitalisme, qu’il y avait fusion des grandes entreprises et de l’État.

Cette conception devint immédiatement la conception du Parti Communiste Français, de l’URSS, de tous les pays satellites de l’URSS. Il y avait d’ailleurs à l’arrière-plan le travail de l’économiste soviétique Eugen Varga au sujet de ce prétendu « capitalisme monopoliste d’État » dans les années 1950.

Or, il aura fallu attendre les années 2010 et le PCF(mlm) pour qu’il y ait une analyse de la question du capitalisme monopoliste d’État ! Naturellement, le PCF(mlm) rejette cette conception révisionniste qui trahit le concept d’impérialisme forgé par Lénine, cette conception révisionniste qui revient à la théorie social-démocrate des années 1920 d’un « capitalisme organisé ».

Mais au-delà de ce rejet, on peut voir qu’il s’agit de toute façon de la seule étude de fond menée ! Pire encore, la thèse du « capitalisme monopoliste d’État » a été unanimement acceptée à l’époque ! Que ce soit du côté du théoricien trotskiste Ernest Mandel, du gauchiste Paul Mattick, des « marxistes-léninistes » du PCMLF et du PCR(ml), tous sont d’accord pour dire qu’il y aurait en France un « capitalisme monopoliste d’État » !

Ce faisant, ils se plaçaient eux-mêmes dans l’orbite du Parti Communiste Français révisionniste. Ils donnaient des réponses « révolutionnaires » à une question qui, en réalité, ne se posait pas du tout ainsi.

Et ce qui est dramatique, c’est que la thèse du « capitalisme monopoliste d’État » ait pu être validée au sein du Parti Communiste Français sans produire aucune rébellion. Des gens pourtant formés à comprendre l’impérialisme comme stade suprême du capitalisme ont accepté, sans sourciller, une thèse disant qu’on était passé à autre chose, à un stade post-impérialiste. C’est là une catastrophe.

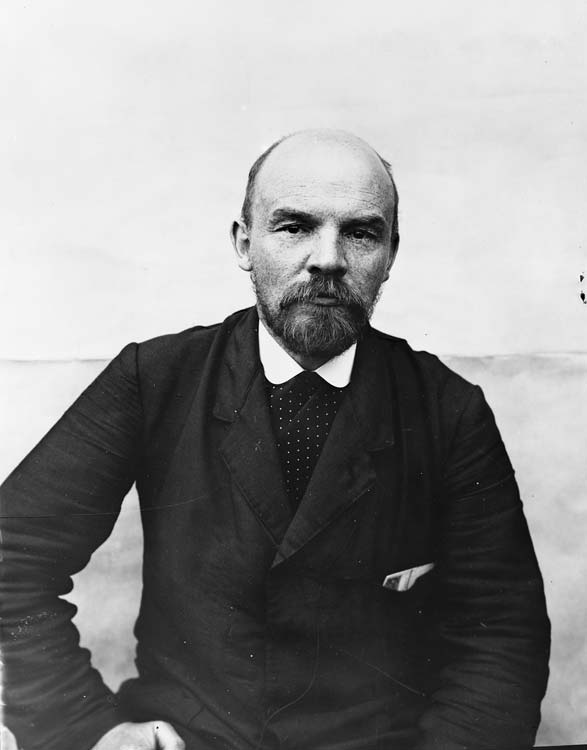

Et la source de cette catastrophe, c’est la considération que le Parti a une idéologie, alors que c’est le contraire. Il y a comme aspect principal l’universel : la vision du monde communiste, le matérialisme dialectique, l’idéologie de Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Zedong. Et il y a comme aspect particulier le Parti Communiste de tel ou tel pays, appliquant l’idéologie aux conditions concrètes.

Le révisionnisme nie l’universalité de la vision du monde, il nie le matérialisme dialectique, il nie que le Parti soit une expression historique dont le fondement est nécessairement idéologique. Le révisionnisme fait du Parti un regroupement puisant comme il le veut dans les idées, dans les conceptions, dans les points de vue, selon les besoins apparents du jour.

Contre le révisionnisme, il faut l’idéologie au poste de commande du Parti Communiste, avec le Parti Communiste comme expression concrète, particulière, de l’idéologie universelle : le matérialisme dialectique, aujourd’hui à son étape marxiste-léniniste-maoïste.

C’est cela, correspondre à la vision communiste du monde.