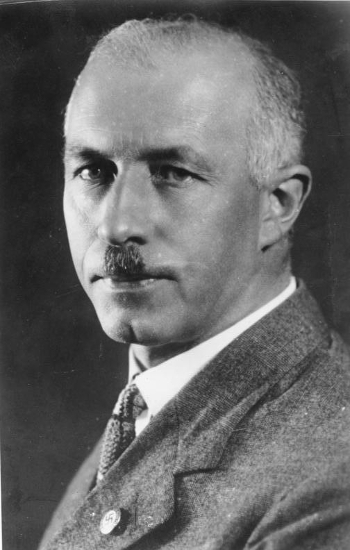

Gottfried Feder a « découvert »

une « clef » pour que le national-socialisme ne soit pas

simplement un nationalisme allemand opposé aux autres pays, mais

également une force capable de mobiliser à l’intérieur du pays

même, dans un sens de « réconciliation » des classes

sociales.

L’ajout de Gottfried Feder, essentiel pour le national-socialisme, est le proudhonisme, c’est-à-dire l’affirmation qu’il existe un capital, même petit, dont l’activité est purement parasitaire.

Que le capitalisme, en soi, n’est pas mauvais, s’il est relié au travail, alors que s’il existe de manière « autonome », alors il relève de l’usure.

Comme solution, Gottfried Feder propose les « recettes » traditionnelles du proudhonisme.

Tout d’abord, la banque centrale devait être nationalisée et le paiement des intérêts des dettes de l’État – pas le remboursement des dettes en lui-même – stoppé.

Ensuite un système de crédit gratuit pour l’État devait être proposé.

C’est exactement la conception de Pierre-Joseph Proudhon, sauf qu’elle est adaptée à l’État, et non plus simplement aux individus.

Est-ce que Gottfried Feder prône le proudhonisme classique pour les individus ? Non, à ses yeux, la banque centrale doit accorder des concessions étatiques pour que de l’argent puisse être prêté, à intérêt, aux individus et aux entreprises produisant des biens.

Gottfried Feder modernise en pratique le romantisme économique traditionnel, dont Lénine parle dans « Pour caractériser le romantisme économique », où il critique Jean de Sismondi et les populistes russes.

En effet, au lieu d’opposer les campagnes à la ville, le petit producteur paysan au capitaliste industriel, Gottfried Feder oppose le petit producteur industriel au grand capitaliste qui ne vit que des intérêts du crédit.

Le romantisme traditionnel regrette un moyen-âge idéalisé, où chaque paysan aurait été indépendant ; Gottfried Feder forme un romantisme plus avancé, où il défend l’entrepreneur contre le monopoliste, sauf qu’il ne l’appelle pas monopoliste, mais « capital financier ».

Il ne peut en effet pas l’appeler monopoliste, car le capitalisme aboutit nécessairement aux monopoles, comme notamment Lénine l’a expliqué, en 1916, dans « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ».

Comme tous les romantiques – d’extrême-droite ou d’« extrême-gauche » – Gottfried Feder ne voit pas que le capital financier est lié au capital industriel ; comme Lénine l’a formulé :

« Concentration de la production avec, comme conséquence, les monopoles ; fusion ou interpénétration des banques et de l’industrie, voilà l’histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion. »

« Le capital financier est le résultat de la fusion du capital de quelques grandes banques monopolistes avec le capital de groupements monopolistes d’industriels. »

Et Lénine, d’expliquer également, préfigurant la critique de Gottfried Feder :

« Le développement du capitalisme en est arrivé à un point où la production marchande, bien que continuant de « régner » et d’être considérée comme la base de toute l’économie, se trouve en fait ébranlée, et où le gros des bénéfices va aux « génies » des machinations financières.

A la base de ces machinations et de ces tripotages, il y a la socialisation de la production ; mais l’immense progrès de l’humanité, qui s’est haussée jusqu’à cette socialisation, profite… aux spéculateurs. Nous verrons plus loin comment, « sur cette base », la critique petite-bourgeoise réactionnaire de l’impérialisme capitaliste rêve d’un retour en arrière, vers la concurrence « libre », « pacifique », « honnête ». »

La position de Gottfried Feder est précisément cette critique petite-bourgeoise prônant un retour en arrière.

Le national-socialisme n’a jamais prôné la socialisation d’entreprises, à part dans le cas spécifique où celles-ci agissent contre les intérêts de la nation.

Son objectif a toujours été l’assainissement.

En romantique économique traditionnel, Gottfried Feder considère que le capitalisme consiste en la production de biens ; leur consommation et la croissance ne peuvent provenir que de marchés extérieurs conquis.

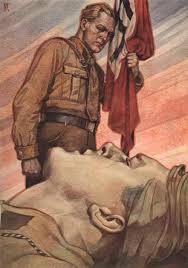

C’est cela la base justificative pour la négation intérieure des luttes de classe et l’affirmation extérieure des conquêtes territoriales – d’où le fait de porter objectivement les intérêts du grand capital allemand.

Gottfried Feder ne pouvait pas voir cela.

Défendant le point de vue petit-bourgeois écrasé par les monopoles et refusant la prolétarisation, il pensait avoir un point de vue « national ».

Il faut se souvenir de ce qu’enseignait Karl Marx sur ce plan :

« Il ne faudrait pas partager cette conception bornée que la petite bourgeoisie a pour principe de vouloir faire triompher un intérêt égoïste de classe.

Elle croit au contraire que les conditions particulières de sa libération sont les conditions générales en dehors desquelles la société moderne ne peut être sauvée et la lutte des classes évitée. »

Pour cette raison, Gottfried Feder ne s’est pas contenté de voir en le « capital financier » simplement un ennemi extérieur, comme le faisait le nationalisme. Il l’a placé à l’intérieur du pays lui-même.

Au lieu de dénoncer simplement l’oligarchie « étrangère » exigeant des intérêts sur les crédits, il a affirmé l’existence d’une sorte de tendance maléfique existant dans le pays lui-même. C’est cela qui manquait à Adolf Hitler au départ.

Gottfried Feder a la même vision qu’Adolf Hitler : à ses yeux, les forces d’argent anglo-américaines sont à l’origine du revanchisme français, du panslavisme, de la guerre de 1914-1918 et également de la défaite « intérieure » allemande, etc.

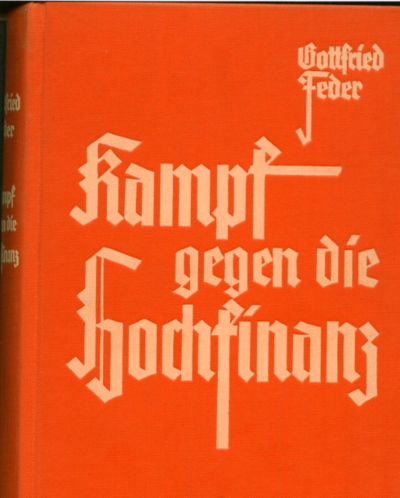

Mais il en fait une « vision du monde » et plus seulement des forces ennemies :

« La guerre mondiale est véritablement au fond une des très grandes décisions dans le processus de développement de l’humanité dans la bataille décisive de savoir si à l’avenir la vision du monde mammonististe-matérialiste ou la vision du monde socialiste-aristocratique déterminera le sort du monde. »

Cette vision du monde n’est évidemment, selon Gottfried Feder, pas produite par le mode de production capitaliste, c’est une « idée », un principe meurtrier, une « malédiction » :

« Nous reconnaissons clairement que le fléau de l’humanité n’est pas l’ordre économique capitaliste, le capital en soi en tant que tel. L’insatiable besoin d’intérêts du grand-capital de prêt est la malédiction de l’ensemble de l’humanité travailleuse ! »

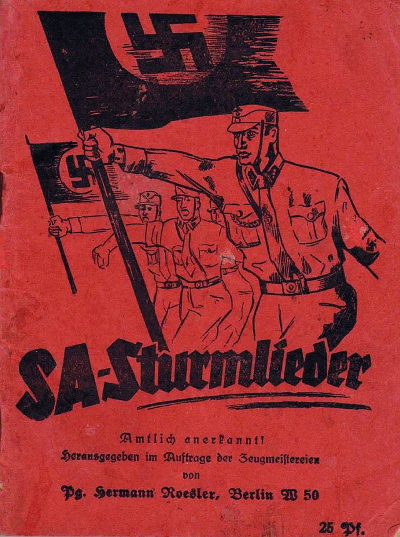

Le « socialisme » est ici l’attitude « simple » reconnaissant l’existence de la société, du peuple, bref s’opposant à la « folie » de la course à l’argent, à cette « maladie » qui amène « l’envasement et la contamination de la mentalité de notre époque ».

Le véritable « socialisme » consisterait ainsi ici, pour Gottfried Feder, en la lutte contre les « puissances d’argent » :

« Notre législation fiscale toute entière est et restera, aussi longtemps que nous n’avons pas la libération de l’esclavage des intérêts, uniquement un tribut obligatoire au grand capital, mais pas, ce que nous nous imaginons parfois, le sacrifice volontaire à la réalisation d’un travail collaboratif.

Par conséquent, la libération de l’esclavage des intérêts de l’argent est le mot d’ordre clair pour la révolution mondiale pour la libération du travail réalisant des entraves des puissances financières supra-étatiques. »

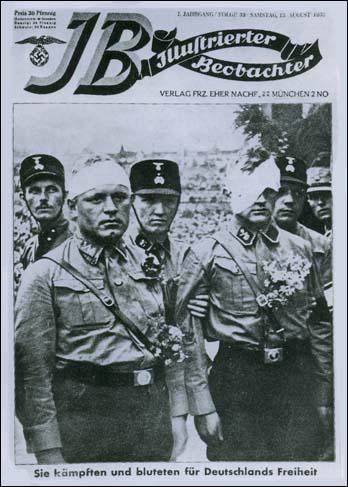

Mais au sein même du pays, ces forces ont des agents, à savoir tous ceux qui vivent pareillement de l’usure.

L’usurier devient ici non seulement une figure générale internationale, mais une figure particulière locale.

Bien entendu, dans l’anticapitalisme romantique, cette figure est portée par « le juif ».

Il y a, ici, selon cette idéologie, une « substance » commune à la « ploutocratie internationale » et à toute personne juive, même pauvre.