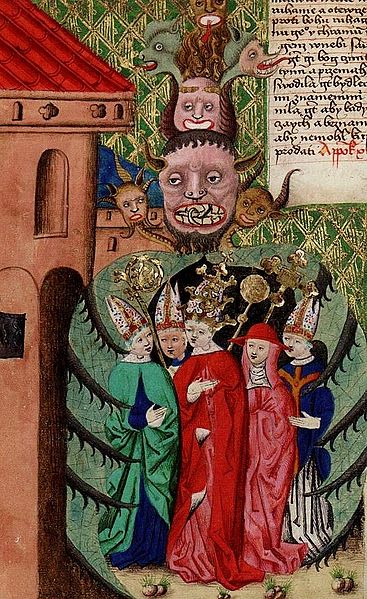

L’Église catholique était une force développée, avec un parcours historique profond ; elle tenta ainsi de se montrer plus habile que les forces nouvelles, en appuyant autant que possible l’opportunisme.

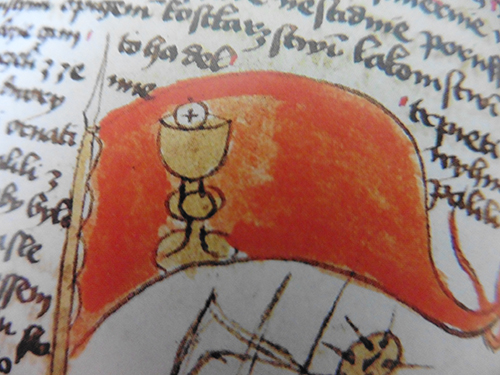

Elle louvoya autant que possible et appuya la noblesse hussite, qui était prête à abandonner les Quatre articles de Prague, à part la communion sous les deux espèces.

Celle-ci fit en sorte de mettre la bourgeoisie praguoise sous sa coupe, et d’étouffer la fraction de Procope le rasé, qui sans la base populaire-révolutionnaire ne possédait de toutes manières plus de dynamique en termes d’orientation.

L’Église catholique admit tout d’abord, lors d’une rencontre entre délégués du concile et délégués des partis hussites, à Cheb en mai 1432, que l’autorité suprême lors des discussions ne serait pas le concile lui-même, mais la Bible.

C’était la première fois que l’Église catholique reconnaissait une « hérésie » comme ayant une dimension relevant de la discussion ; cependant, c’était fait dans un esprit tactique.

C’était une manière de scinder les hussites, et de fait Procope le rasé fut relevé de son poste de commandement, alors que les masses organisées en armée permanente perdaient toujours plus leur lien avec leur origine sociale et devenait corruptible à l’attrait des pillages.

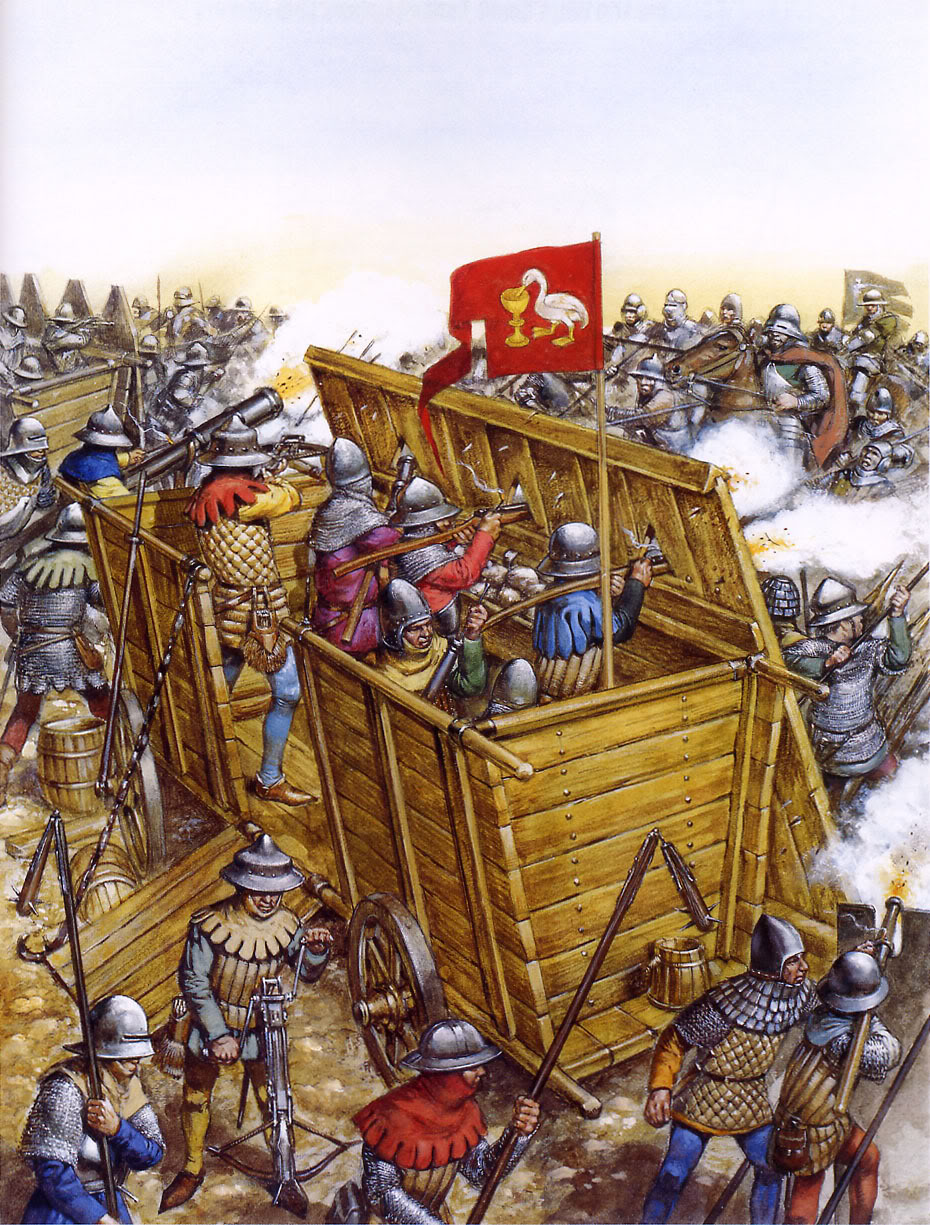

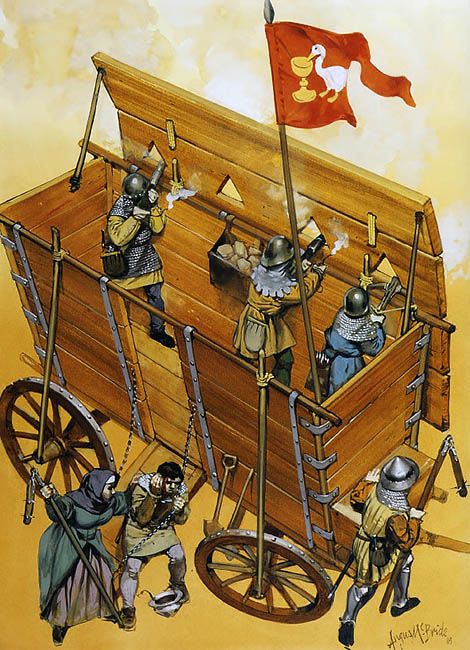

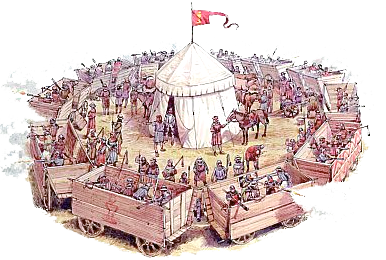

Les longues campagnes faisaient en effet que des familles entières se mettaient en branle, combattant telles des tribus restant toujours ensemble, alors que dans les bases une partie restait afin de produire dans les champs.

La guerre de 1419-1434 avait enrichi les fournisseurs de l’armée et une bourgeoisie se formait, avec à la fin des patriciens de Tábor étant seigneurs de 130 villages.

Karl Kautsky note ainsi de manière correcte concernant la question de la direction révolutionnaire :

« Les communistes de Tabor n’avaient jamais été qu’un petit morceau du Parti démocratique, qu’on nommait les taborites.

Ils étaient la composante la plus énergique, la plus sans compromis, à tout niveau ceux qui allaient le plus loin et de

loin les plus efficaces militairement.Mais les masses, qui appartenaient à ce parti, étaient des petits-bourgeois urbains et des paysans, pour qui le programme communiste était sans importance.

Plus la guerre durait longtemps, plus ces éléments en souffraient. »

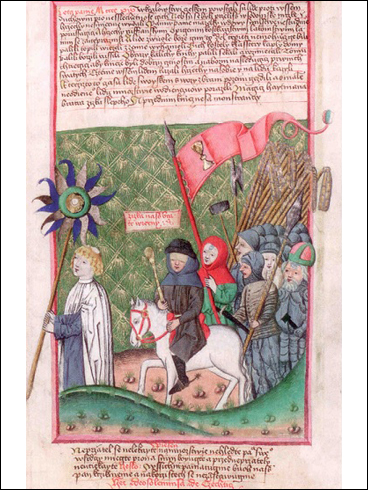

A côté de cela, l’aristocratie essayait de remettre le trône de Bohême à la Pologne (que les « Orphelins » aidèrent face aux chevaliers teutoniques) ou la Lituanie, deux puissances relativement indépendantes du pape alors ; l’esprit de compromission grandissait de plus en plus.

L’Église catholique pesa de tout son poids pour un accord secret entre la noblesse hussite et la noblesse catholique, pour faire en sorte d’aider secrètement le bastion catholique de Plzen pour qu’il ne tombe pas face aux taborites et aux orébites.

L’évêque de Tabor, Nicolas Biskupec, constatait alors :

« Comme nous l’avons appris au sujet de plus d’un, au temps où ils étaient pauvres, jamais ou fort rarement ils n’acceptaient de rester au repos dans la tranquillité de leurs foyers citadins, disant : je ne manquerai pas une bataille, j’irai toujours en découdre !

Mais à peine ont-ils réussi à garnir de pièces d’or leurs escarcelles, leurs bourses et leurs sacs que voilà quittant

l’armée à la première occasion, ils flânent sans rien faire, se

montrent amateurs de banquets, s’enivrent, revêtent de somptueux costumes, se marient et ne sont plus que jouisseurs gras à lard. »

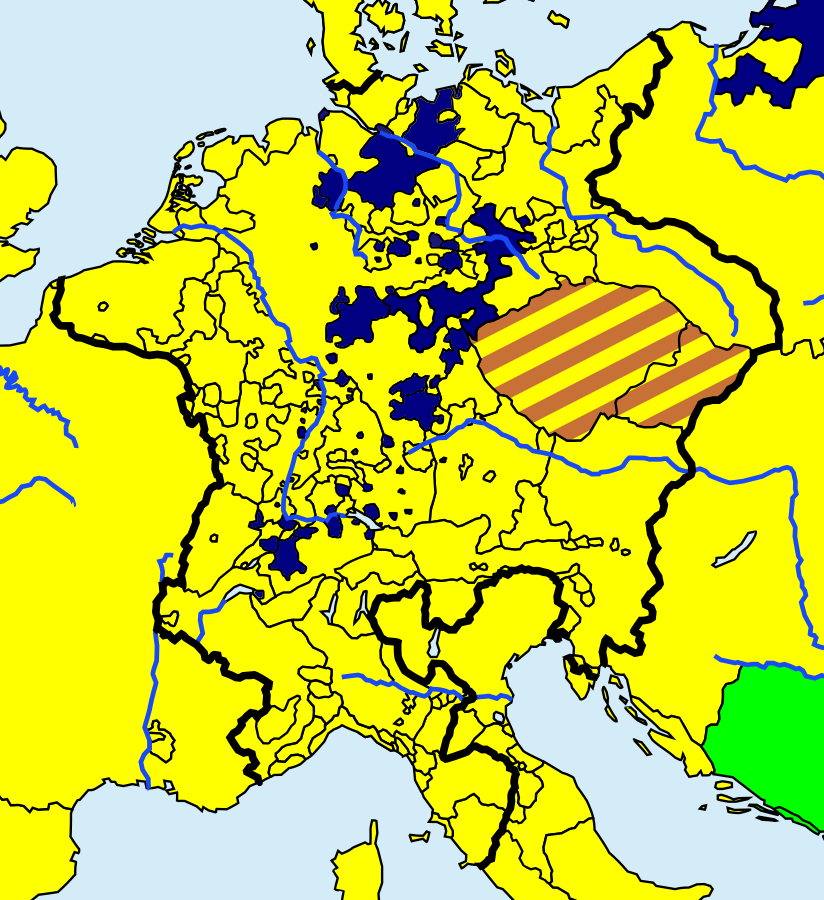

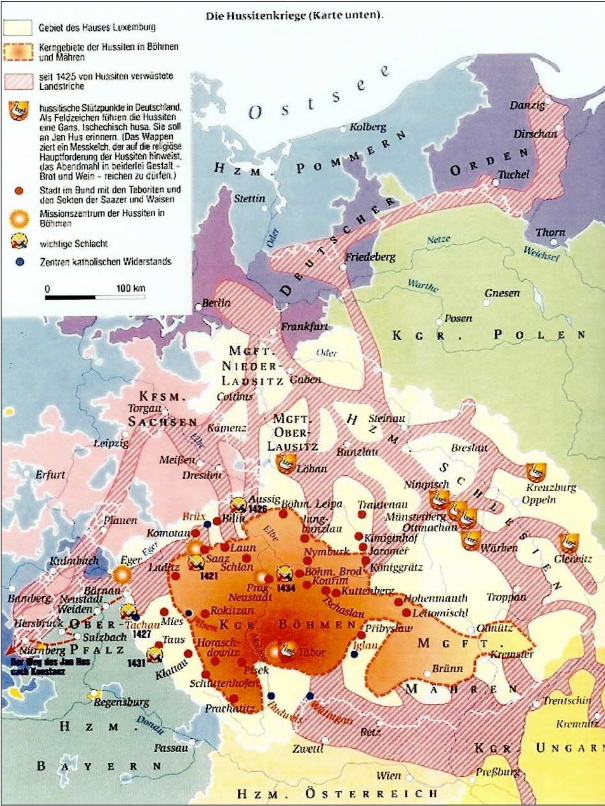

Ainsi, l’union de l’aristocratie catholique et hussite, rejointe par la Moravie, la vieille ville de Prague, Kuttenberg, la ville de Plzen qui était le bastion catholique, la ville de Melnik, réussit son pari d’unification contre la nouvelle ville de Prague, les orébites et les taborites.

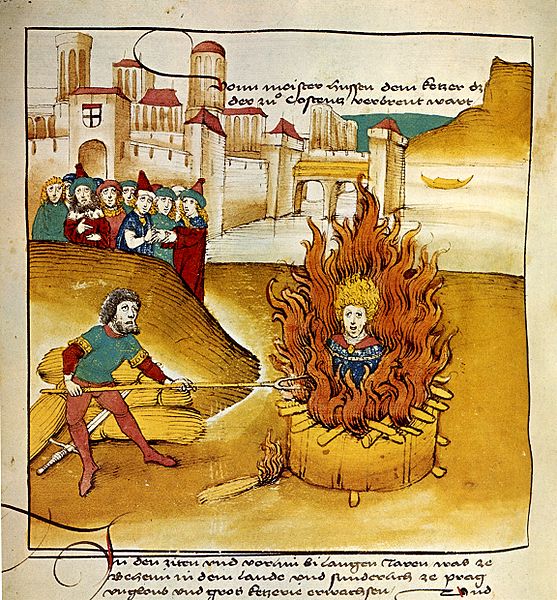

L’Unité seigneuriale occupa la ville de Prague le 9 mai 1434, puis, au moyen d’une armée composée notamment d’aides de camp de Jan Žižka retournés, écrasa les troupes de Procope le rasé lors de la bataille de Lipany, le 30 mai 1434, au moyen de 25 000 mercenaires massacrant 13 000 combattants taborites et orebites, brûlant vif les prisonniers entassés dans des granges.

La trahison du chef de la cavalerie, Johann Čapek, joua un rôle déterminant dans la défaite.

Mais l’incapacité du cœur démocratique du mouvement à se développer fit que la force idéologique taborite s’était terriblement affaiblie ; l’opportunisme et le carriérisme avaient corrompu le mouvement, comme le prouvait la présence d’anciens taborites dans le camp ennemi.

Voici la dernière lettre de Procope le rasé, envoyée à Prokupek, le « hetman » (dirigeant militaire) des Orphelins :

« Que Notre Seigneur Tout-Puissant, qui ramène l’éclaircie après les bourrasques et la consolation après les chagrins, soit avec toi, frère en Christ à moi cher entre tous !

Sache qu’avec la permission de Dieu, les félons seigneurs provinciaux et les Praguois de la Vieille Ville ont attaqué

nos frères bien-aimés, les bourgeois de la Ville Neuve ; ils

en ont tué un certain nombre et se sont rendus maîtres de leur

cité, comme nous l’avons vu de nos yeux.C’est pourquoi il nous paraît qu’il vous faut, toutes affaires cessantes, vous jeter de Plzen en direction de Sedlcany.

Capek assurément rassemble une multitude du peuple et de nous de même du côté de Tabor, comme nous l’espérons ; car il nous vaut mieux mourir que de ne point venger le sang innocent de nos chers frères, traîtreusement répandu.Soyez avec Dieu, sachant que, punissant les siens, il les réjouit ensuite ! »

=>Retour au dossier sur

la tempête hussite et la révolution taborite