Eugen Varga est historiquement lié à une philosophie de type moderniste, tout à fait représentative du milieu des jeunes intellectuels artistes hongrois et tchèques du début du siècle. L’opposition à l’Autriche combinait une orientation favorable au socialisme, mais aussi une dynamique portée, en connaissance de cause ou non, par la bourgeoisie nationale.

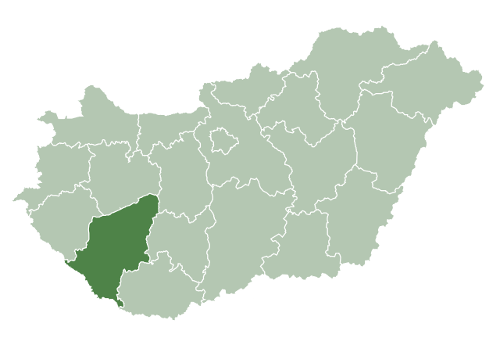

Il faut cerner ici l’étrange situation de la Hongrie. Dans le cadre de l’Autriche-Hongrie, elle était soumise à l’Autriche, mais en même temps temps elle possédait une base féodale puissante et opprimait elle-même des populations non hongroises, notamment les Slovaques. L’Autriche avait dû d’ailleurs en 1867 reconnaître la Hongrie comme une entité quasi équivalente, divisant de fait l’empire en deux structures bien délimitées.

L’éveil national hongrois produisit une grande vague d’intellectuels, sympathisant avec la social-démocratie mais refusant son mode d’organisation, ses principes stricts, etc., privilégiant un style libéral-bourgeois dans l’approche générale. Le noyau dur de cette affirmation historique était la Société de sciences sociales, avec sa revue Huszadik Szazad (Le vingtième siècle) ; Eugen Varga en fit partie et y tint des conférences.

Il fréquenta également initialement le milieu ayant comme référence Bernat Alexander, un professeur de philosophie moderniste ayant la France et l’Allemagne comme modèles ; ce fut l’écho de la révolution russe de 1905 qui l’amena à la social-démocratie, sans avoir cependant ébranlé une certaine approche bourgeoise nationale-démocratique. L’année 1905 fut d’ailleurs elle-même très importante en Hongrie.

En effet, en janvier 1905, ce fut une coalition des couches supérieures de la paysannerie, de la noblesse moyenne et d’une partie de la haute aristocratie qui remporta les élections. L’Autriche refusa toutefois d’accepter la formation d’un gouvernement exigeant une autonomie douanière, bancaire et le hongrois comme langue officielle dans l’armée. Aussi mit-elle en place gouvernement autour du baron Fejévary.

Son ministre de l’intérieur Kristoffy avait comme plan d’établir le suffrage universel, ceci afin de satisfaire une revendication populaire pressante, mais en même temps d’en profiter pour torpiller la coalition ayant remporté les élections en s’appuyant sur un suffrage réservé à une partie du pays seulement. Un élargissement de la base électorale aurait en effet abouti au renforcement électoral de la social-démocratie.

Le risque apparut trop grand à toutes les parties ; finalement l’Autriche et la coalition « hongroise » firent un compromis qui dura jusqu’en 1909.

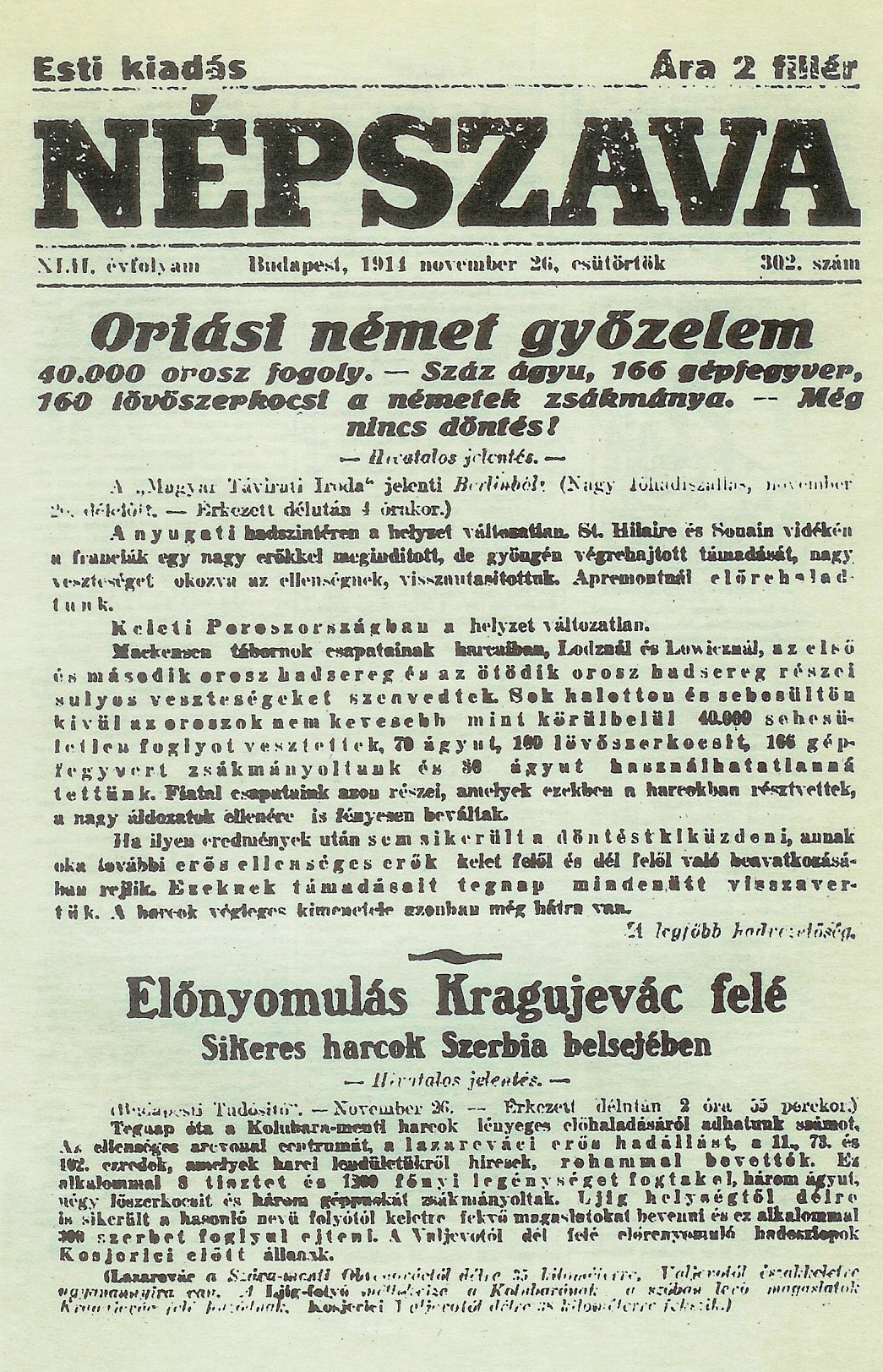

La social-démocratie tenta ensuite en 1911 une alliance en faveur du suffrage universel avec le parti libéral, petit-bourgeois, de Gyula Justh, mais celui-ci se défila en 1912 et la vague social-démocrate de grèves de manifestations de mai 1912 ne fut pas prolongée après des affrontements avec la police et l’armée.

Eugen Varga regretta ce recul de la direction social-démocrate, surtout que le Parti avait dépensé beaucoup d’énergies, et alors qu’en mars 1913 eut lieu une petite réforme du droit de vote. C’est là un tournant historique, où lui-même devenait ue figure de la gauche du Parti hongrois, aux côtés de Jenö Landler, Jenö Hamburger, György Nyisztor, ainsi que Gyula Alpári.

Eugen Varga rédigea dans ce contexte une brochure sur l’inflation à l’occasion de la campagne pour le suffrage universel, soulignant l’importance de la lutte contre la hausse des prix au moyen de nombreuses réformes que la social-démocratie pourrait promouvoir si elle parvenait au parlement.

Cependant, si auparavant il soutenait le principe d’une industrialisation de la Hongrie avec une acceptation relative du cadre institutionnel, dans l’esprit attentiste du kautskysme dans les pays non développés, désormais il prônait la rupture.

Cela n’allait pas sans ambiguïtés socialistes-idéalistes, bourgeoises-modernistes.

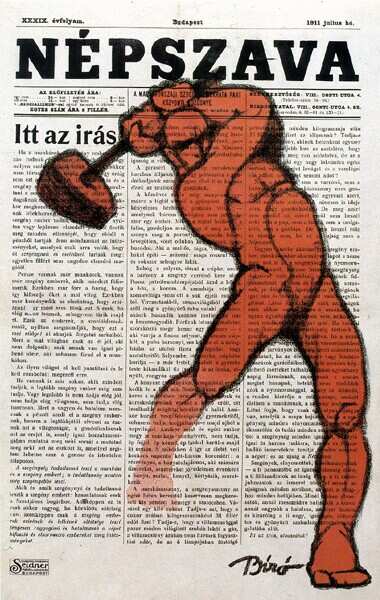

Eugen Varga ne fut ainsi pas que libre-penseur, dans le cadre du mouvement de la Galileo Kör (Société de Galilée), avec sa revue Szabadgondolat (Libre pensée), puis de la Bembe Kör (Société de Bembe). Il fut également très proche des milieux franc-maçons, au point de les rejoindre avec toute l’équipe de Nepszava (ainsi que Zsigmond Kunfi, rédacteur en chef de la revue théorique du Parti Szocializmus), lorsque Oszkár Jászi, fondateur de la Galileo Kör, entra dans la loge Demokrácia.

Lorsque celui-ci dut la quitter sous la pression conservateurs pour aller à la loge Martinovics, il suivit le mouvement accompagné d’autres socialistes.

C’est la nature de cette démarche qui fait qu’Eugen Varga fut favorable à la psychanalyse. En Autriche, il demanda en février 1920 une audience à Sigmund Freud qui l’accueillit avec une ironie anticommuniste particulière, en lui disant : « Vous n’avez pas vraiment l’air assoiffé de sang ».

Eugen Varga demanda l’autorisation d’assister aux réunions de l’association psychanalytique de Vienne, ce que Freud accepta, l’accueillant même chaque semaine lors d’un séminaire privé. Et par la suite, en 1923, Eugen Varga revint vers Freud pour lui demander de l’aider pour la mise en place de relations entre les psychanalystes russes et germanophones.

La psychanalyse profitait encore alors d’un prestige certain dans des cercles liés au communisme ; le premier responsable soviétique à Berlin, Viktor Kopp, également haut responsable du commerce extérieur, était ainsi lui-même un partisan de la psychanalyse. Un figure importante fut Vera Schmidt, qui publia une présentation des activités psychanalytiques à Moscou, notamment avec son jardin d’enfants. Son mari Otto Schmidt, un important scientifique (études polaires, mathématiques, astronomie, géophysique, rédacteur en chef de la Grande Encyclopédie Soviétique, etc.) fut également à l’origine de très nombreuses traditions d’œuvres de Freud en russe.

Enfin, un aspect important était l’appartenance d’Eugen Varga à l’importante communauté juive de Hongrie. Une couche importante d’intellectuels de celle-ci n’avait pas les préjugés liés à la féodalité hongroise, mais en même temps relevait d’une démarche formaliste, déconnectée de la réalité de l’ensemble du pays.

La révolution hongroise fut véritablement portée par cette affirmation intellectuelle. La principale figure en fut ainsi Béla Kun, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, et non Sándor Garbai, le responsable du gouvernement qui avait proclamé la république hongroise des conseils.

Béla Kun avait un père juif et on retrouve beaucoup de révolutionnaires juifs au gouvernement : Jenö Landler était commissaire du peuple à l’intérieur et au commerce avec Mátyás Rákosi comme représentant, Jenö Hamburger et György Nyisztor à l’agriculture, Zsigmond Kunfi à l’éducation populaire avec György Lukács comme représentant, József Pogány à la défenseavec Tibor Szamuely comme représentant. A cela s’ajoute Eugen Varga.