Il est bien connu que le chamanisme s’est maintenu, sous différentes formes et en connaissant bien entendu des profondes modifications, jusqu’au 21e siècle.

Tout un culte des hallucinations s’est maintenu très tardivement dans l’histoire de l’humanité dans certaines régions du monde.

On parle là des zones où l’humanité est restée coincée à un niveau mêlant chasseurs-cueilleurs, système esclavagiste, domination féodale ou semi-féodale, le tout s’enchevêtrant de manière très prononcée.

Il s’agit de pays hors du champ du développement du capitalisme, hors d’Europe, et on sait que la colonisation du 15e au 19e siècle a largement bouleversé la situation mondiale.

Cependant, le capitalisme ne s’est pas imposé, instaurant une situation coloniale, puis semi-coloniale, toujours en alliance dialectique avec un cadre féodal ou néo-féodal.

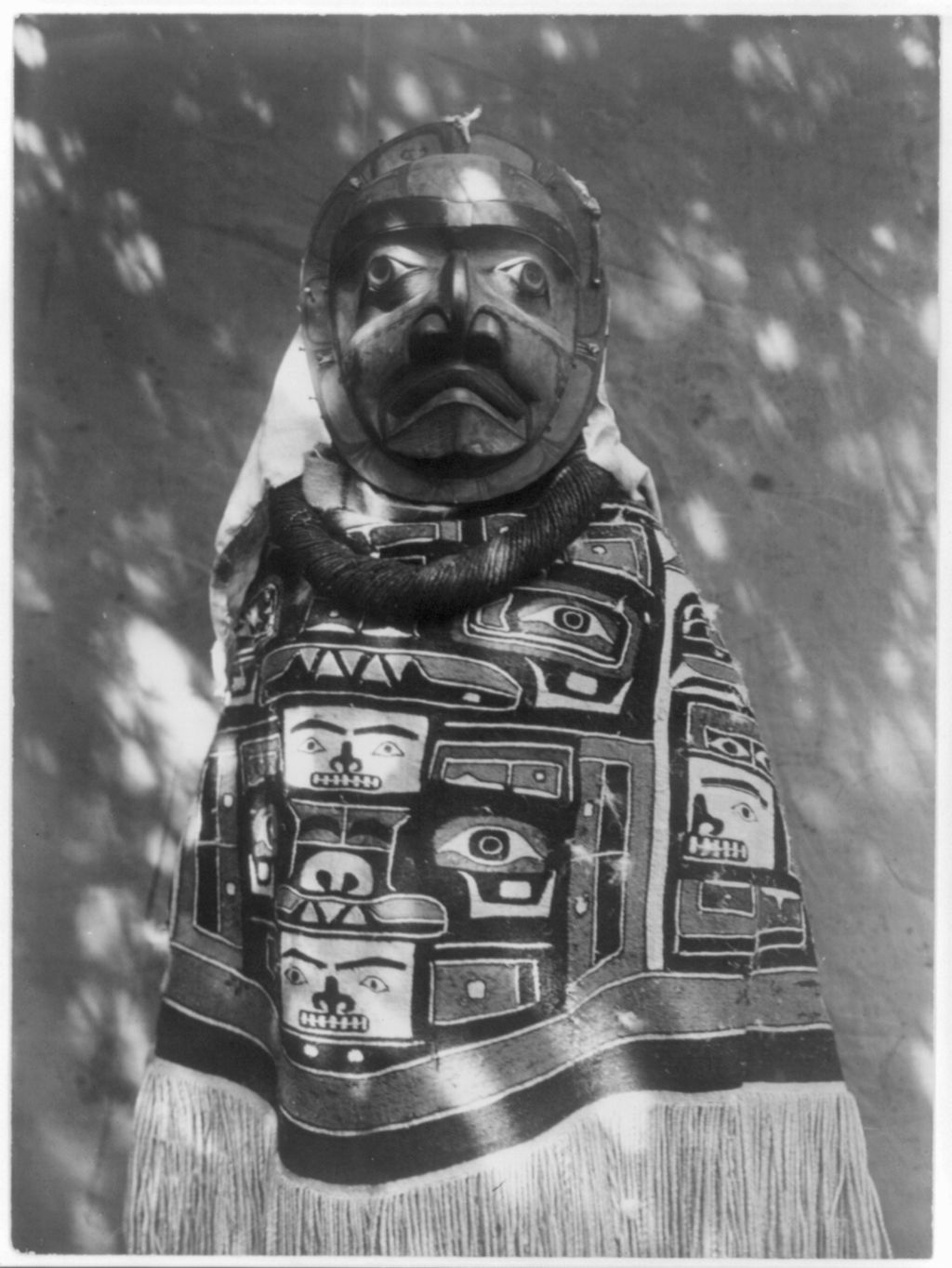

Cela fait que les zones les plus isolées ont conservé jusqu’au début du 21e siècle un culte des hallucinations, que l’on désigne de manière la plus commune sous le terme de « chamanisme ».

Le terme de « chamane » vient de la langue toungouse en Sibérie, une région du monde où le chamanisme a su se maintenir, tout comme au Tibet et en fait la plupart des zones hostiles tant à l’agriculture qu’à la domestication des animaux, ou à l’une des deux seulement.

Par chamane, on entend une personne faisant office de guérisseur sur le plan médical et de voyant disposant d’intuitions supra-sensibles, d’accompagnateur des esprits des morts dans l’au-delà, ainsi que de prêtre pour les sacrifices destinés à avoir les bons offices des esprits.

Toutes ces activités sont permises par des « visions », en fait des hallucinations. On parle ici d’un culte des hallucinations alors que l’humanité a atteint un certain niveau de stabilité : seul le chamane a le droit aux hallucinations.

Cependant, pour que les gens y croient, on comprend bien que leur situation physiologique était très problématique, les amenant à être crédules sur ce plan. Et s’ils en ont fait un fétiche, c’est qu’auparavant leur vécu correspondait à de telles hallucinations.

La tradition des chamanes force d’ailleurs le trait sur ce plan élitiste. Le recrutement et la formation des chamanes sont des choses extrêmes. Être un chamane, ce n’est pas simplement halluciner, c’est être mis en situation de l’être.

Les futurs chamanes sont ainsi sélectionnés parmi les gens hyper sensibles, ayant déjà des aspects psychologiques problématiques comme la colère, l’évanouissement, des crises de nerfs, des crises d’hystérie, etc.

Ils passent ensuite par une formation s’appuyant sur des drogues très puissantes : les futurs chamanes sont ainsi drogués pendant plusieurs jours ; selon le chamanisme, il y a un processus de torture pour soi-disant faire face au démon, connaître une mort rituelle, pour aboutir à une résurrection ».

Les descriptions des tortures « vécues » spirituellement parlent de yeux arrachés, d’os mis à nu avec la chair arrachée et bouillie, l’eau étant enlevée au corps qui est démembré et décapité.

Dans la tradition yakoute, cet épisode de quelques jours est considéré comme durant spirituellement une année complète, et même trois pour les chamans de niveau supérieur.

On imagine le degré de puissance des drogues employées ; il va de soi que ce « dérapage contrôlé » dans le rituel amène à massivement modifier la personnalité du futur chamane.

Celui-ci est d’ailleurs censé, après sa « résurrection » et son intronisation qui en découle, être en mesure de communiquer avec les esprits, les dieux et les démons.

Le monothéisme s’est acharné contre ce culte des esprits, des dieux, des démons, car lui-même reflétait une humanité au mode de vie plus développé. Le chamanisme a disparu dans les zones où le monothéisme a historiquement émergé et inversement, dans un rapport dialectique.

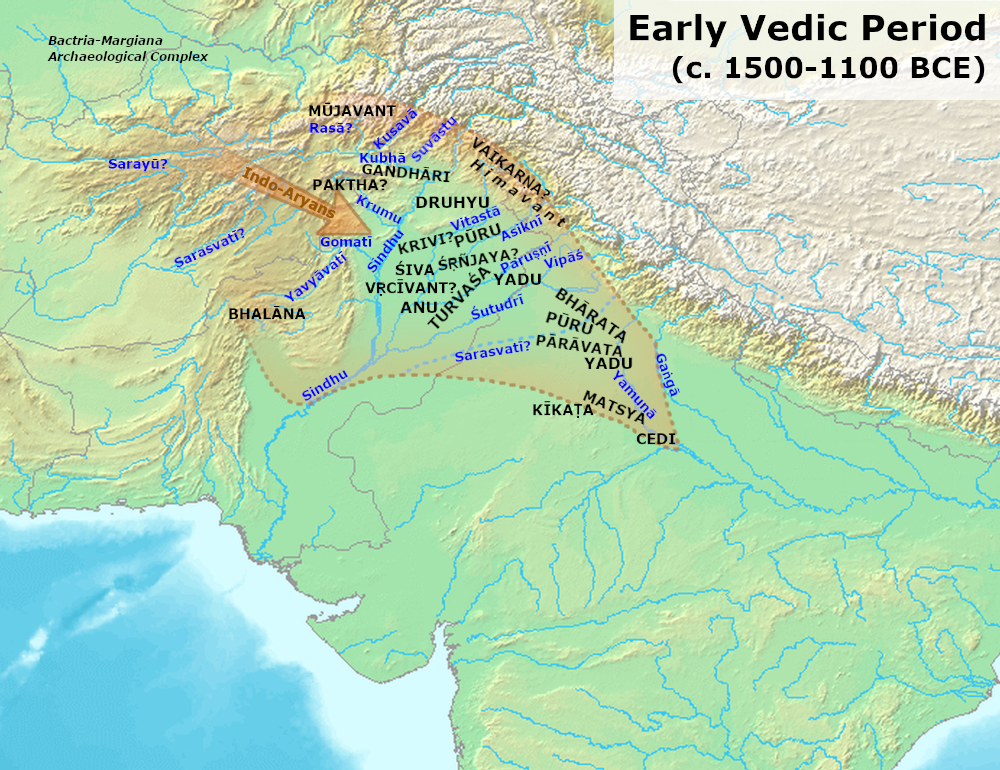

Cela signifie donc qu’il s’est maintenu pendant une longue période en Australie et en Océanie, dans l’ensemble de l’Amérique pré-colombienne (donc l’Amérique du Nord, centrale et du Sud), en Sibérie, en Extrême-Orient, en Asie centrale, dans pratiquement toute l’Afrique.

Toutes ces zones ont été bouleversées par les colonisations, néanmoins quelque chose nous aide ici : le maintien du chamanisme dans certaines zones.

Si l’on regarde en effet, le chamanisme s’est systématiquement maintenu, même si de manière relative, auprès des populations dont le mode de vie relève de celui des chasseurs – cueilleurs, même si avec des modifications notables vue l’avancée générale de l’humanité.

Les traits communs des zones concernées sont : une grande aridité – qu’elle soit en raison du caractère polaire ou désertique -, une dispersion marquée de la population se maintenant à un niveau clanique, une tendance marquée au déplacement.

On peut ajouter ici les peuples des forêts amazoniennes ou de certaines zones d’Asie-Océanie, comme la Papouasie Nouvelle-Guinée, où l’aridité est remplacée par une luxuriance sans bornes en fait strictement équivalentes concrètement.

Il existe d’autres facteurs, restant souvent encore à déterminer.

Néanmoins ce sont là les traits généraux des zones marquées par la persistance de démarches « chamaniques », qui tournent toujours autour de groupes humains restés au niveau des chasseurs – cueilleurs, à un niveau faible de développement agricole ou de domestication d’animaux.

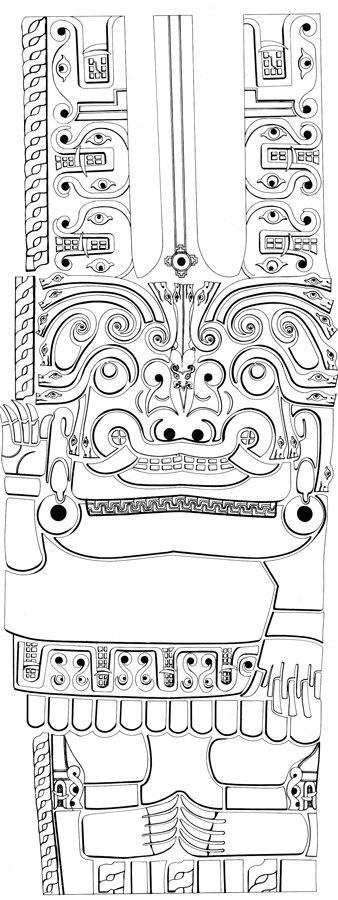

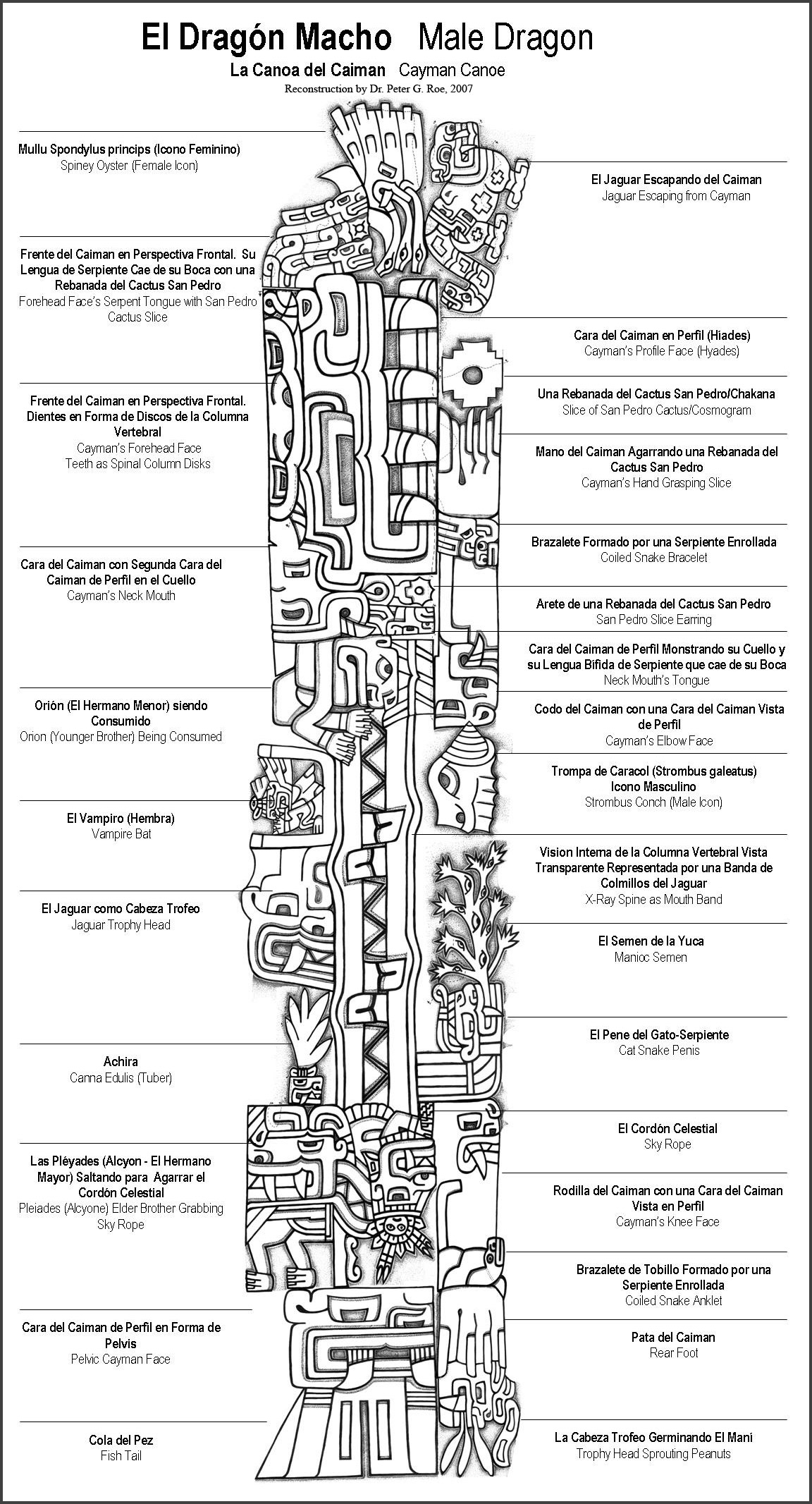

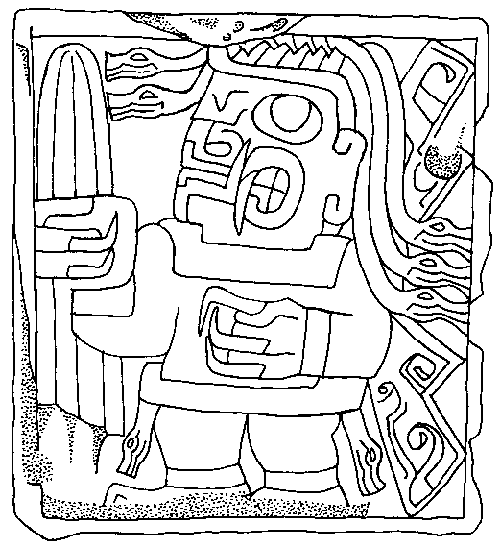

Il est bien connu par exemple que la civilisation méso-américaine, avec notamment les Mayas et les Aztèques, ne connaissait pas la roue ; en fait, elle connaissait le principe, mais ne l’utilisait pas, en l’absence d’animaux de trait.

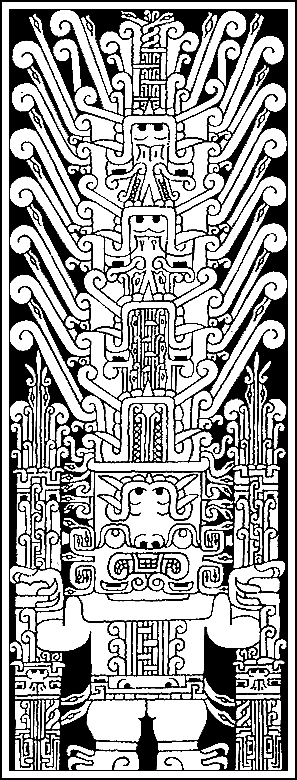

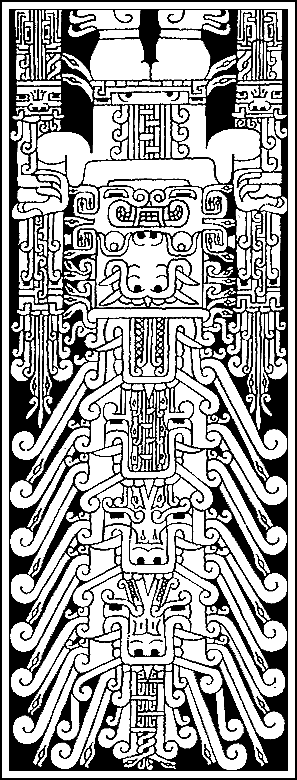

Cette absence de domestication a joué un rôle majeur au niveau du faible développement des forces productives et c’est cela qui en a fait une zone particulièrement marquée par le chamanisme.

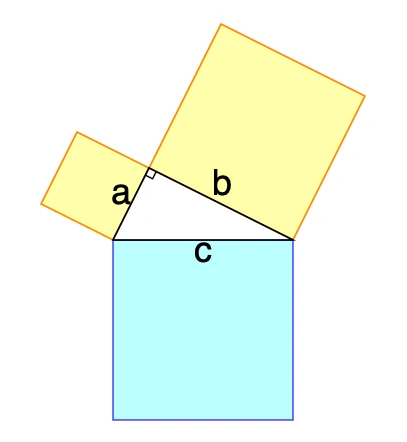

Il y a là une clef pour comprendre la nature historique du dispositif chamanique. Le chamanisme, qui pratique le culte des hallucinations, repose sur une arriération au niveau du développement de l’agriculture et / ou de la domestication des animaux.

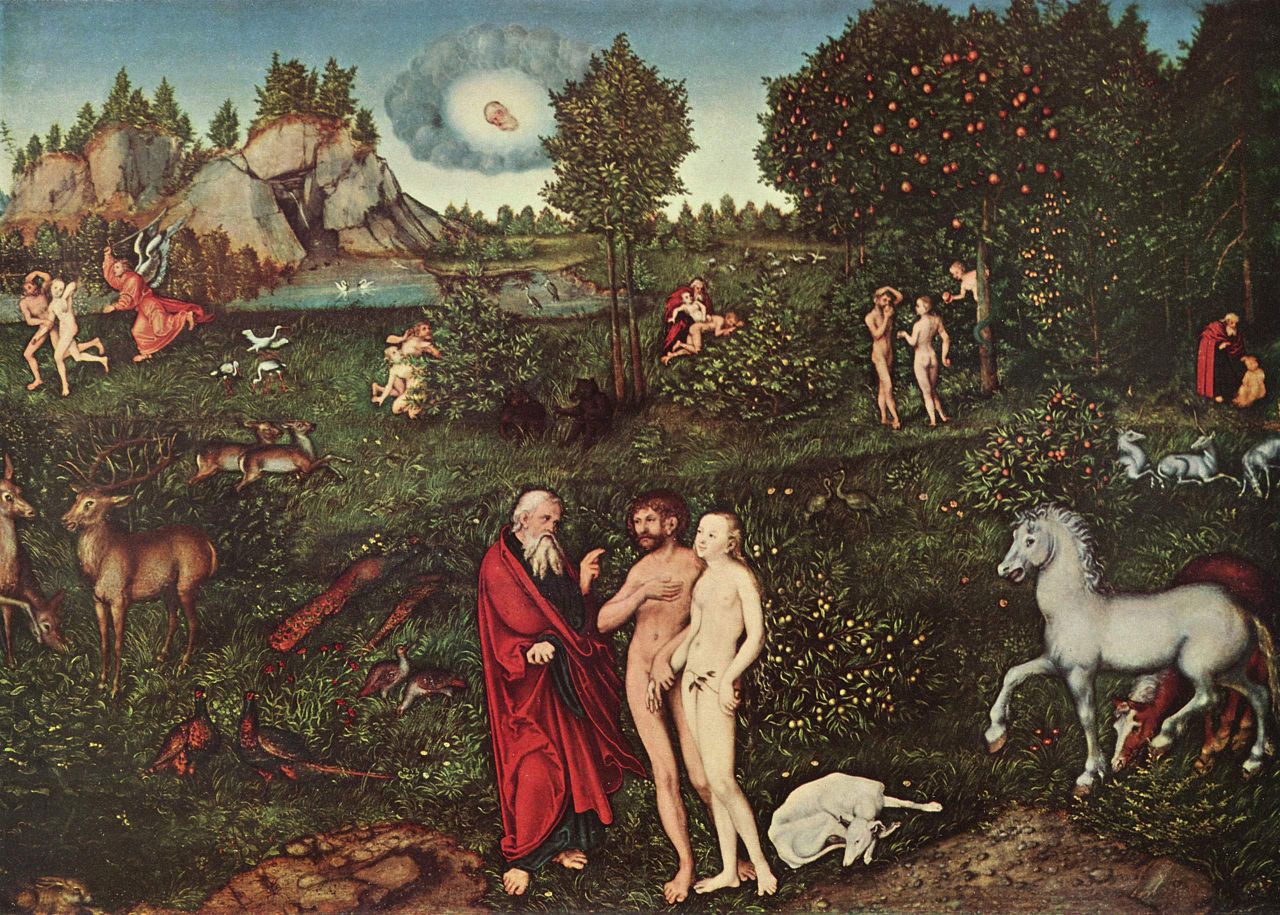

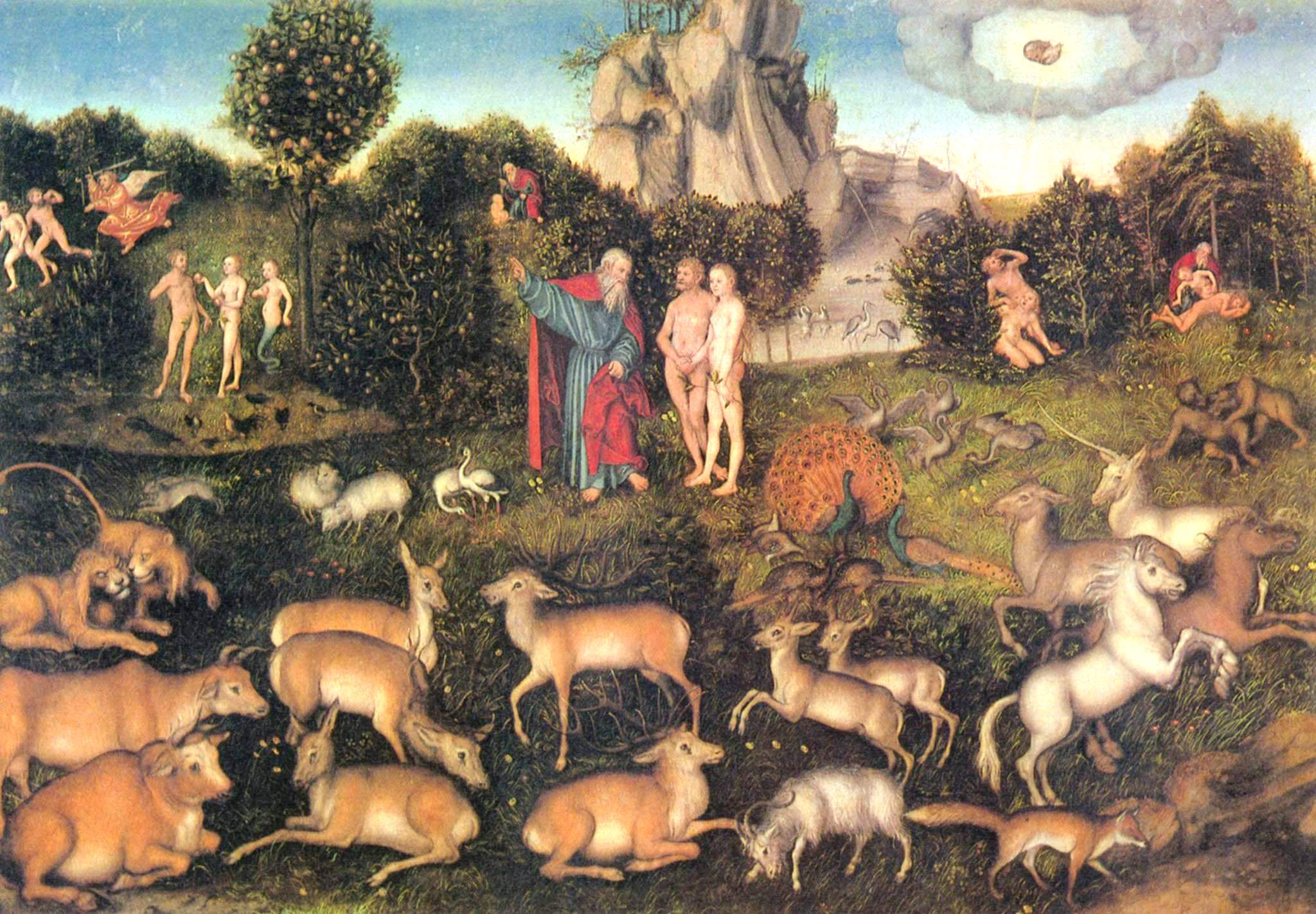

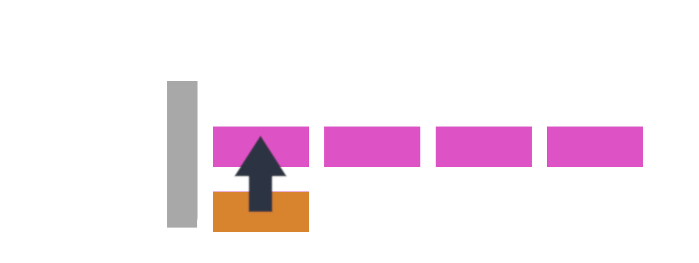

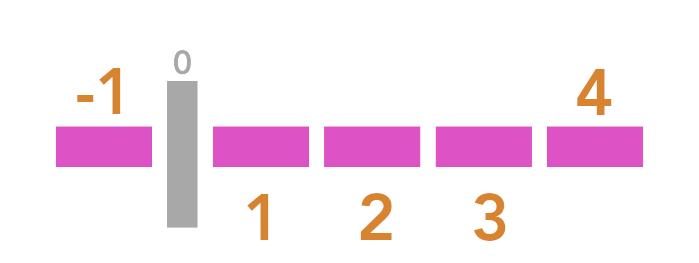

Le monothéisme s’impose, avec son Dieu patriarcal, lorsque le processus d’agriculture, de domestication des animaux est complété ou relativement complété, permettant la combinaison de l’agriculture avec la domestication.

En fait, tant qu’il n’y a que l’un ou l’autre, le monothéisme ne peut pas s’imposer. C’est ce qui explique nécessairement l’échec du pharaon Akhenaton à instaurer le monothéisme.

Cela veut dire aussi que l’instauration d’une dialectique agriculture / domestication des animaux est essentielle pour la mise en place d’un marché qui, comme on le sait va être la base des tout débuts du capitalisme, et le socle pour l’émergence d’une nation.

C’est ce qui explique le maintien des Juifs comme communauté semi-nationale ou para-nationale, la religion servant de support à une alliance de l’agriculture et de la domestication des animaux qui a réussi à se mettre en place, sans être parvenue à se maintenir suffisamment, tout en étant bouleversée par des suites d’invasions, perses, grecques puis romaines.

=>Retour au dossier Du chamanisme au monothéisme