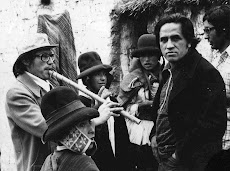

El turno, « Le tour », est une pièce jouée pour la première fois dans le quartier d’El Altillo de Rímac, un district de Lima, en 1971. Elle dure une heure, à peu près.

L’action se déroule dans une communauté indigène de la sierra péruvienne.

Les personnes sont José, Juan, une paysanne, un ingénieur, un juge des eaux, Don Manuel. On a également un chœur et des voix.

La pièce commence par José qui chante, en espagnol : « Oh, mon soleil, ma lune, Oh ma terre, mon ciel, mon air, quand ce sera l’aube, j’irai jusqu’à ce sommet, j’irai, j’irai ».

Initialement la chanson, En estez oscurecer (« Dans ces ténèbres »), est en quechua (Kay tutayaypi) et a notamment été compilée par José María Arguedas, un écrivain majeur au Pérou et figure intellectuelle majeure en rapport avec la culture quechua.

José a décidé de partir pour Lima ; Juan qui arrive et l’entend chanter discute avec lui ensuite, l’avertissant des dangers qui l’attendent.

Lui-même est déjà allé à la ville, et il en est revenu.

Arrive alors la femme de José, qui n’est par ailleurs pas nommée. Elle devient une figure à la fois anonyme et typique, présente dans un drame historique.

Entre une paysanne avec une tasse d’eau.

PAYSANNE. Tu es tout agité, Juan. Je t’apporte de l’eau. Tu parles beaucoup.

(Il boit.)

JUAN. Je souffre pour José.

PAYSANNE. Tu l’as vu ?

JUAN. Il est passé par ici.

PAYSANNE. Je le cherche. Chez lui, il ne veut pas y retourner. Mes enfants l’appellent.

JUAN. Il a des épines dans les pieds.

PAYSANNE. Il ne veut plus rester. Personne n’y comprend rien.

JUAN. Il semble un taureau de montagne ; il est en fuite.

PAYSANNE. C’est un bon membre de la communauté.

JUAN. Je souffre beaucoup de ça.

PAYSANNE. Le mauvais temps a empoisonné son cœur.

JUAN. La sécheresse a blessé ses yeux.

PAYSANNE. La retenue d’eau des mines lui a ôté la joie.

JUAN. La tristesse a assombri son visage.

PAYSANNE. Il ne supporte pas la soif de la chacra [=le champ cultivé par la communauté].

JUAN. À cause de l’eau du ravin, les membres de la communauté se détestent, ils se battent régulièrement.

PAYSANNE. Ainsi en a été avec José, mon mari ; ainsi cela s’est passé.

JUAN. Je suis témoin, l’histoire de José je dois la raconter ; avec ma voix je veux parler.

PAYSANNE. Tu ne parleras pas mieux. Tu vas mal, la toux va t’étouffer.

JUAN. Je vais respirer profondément, la toux ne me vaincra pas encore.

PAYSANNE. Raconte donc, frère Juan : parle pour le village ; doucement seulement, comme on file la laine fine, tu feras passer ta voix.

JUAN. Toi aide-moi, sœur. Le vent doit emporter l’histoire du village, la vie de José. Jusqu’au soleil, jusqu’au fleuve ; jusqu’à la neige, jusqu’à la mer, que mes paroles s’en aillent. Pour les membres de communautés de partout, je parlerai.

PAYSANNE. Commence, frère.

Quelle terrible difficulté frappe les paysans, qui se voient divisés face à l’adversité. Les nuances au sein du peuple sont présentées.

Et la scène immédiatement suivante présente le contraste aux spectateurs.

Ce contraste est essentiel, car c’est un saut dialectique. On est, en effet, dans un retour en arrière.

Lorsque la paysanne demande à Juan de parler, c’est pour qu’il raconte, qu’il parle pour le village, qu’il décrive les faits qui se sont déroulés.

Voici comment commence ce retour en arrière, qui présente directement l’événement qui a tout bouleversé pour la communauté paysanne.

(Changement de lumières. Entrent l’ingénieur et le juge des eaux.)

INGÉNIEUR. Nous voulons le progrès des villages. Notre entreprise est très riche et puissante.

Nous construirons une retenue d’eau en altitude, nous stockerons l’eau du petit fleuve qui traverse cette communauté, et avec cet élément liquide, il sera possible de faire fonctionner les machines génératrices d’énergie et, en plus, d’équiper le campement que nous avons déjà installé.

Nous demandons la collaboration de cette communauté afin que les riches mines péruviennes puissent nous livrer leur métal en faveur du progrès et du développement industriel du pays.

JUGE DES EAUX.Nous n’avons qu’un seul cours d’eau monsieur l’ingénieur ; peu d’eau descend des hauteurs.

La vie de la communauté dépend du cours d’eau ; si l’eau s’accumule, avec quoi allons-nous irriguer ?

INGÉNIEUR. Ne t’inquiète pas, fils. Nous vous laisserons une quantité suffisante pour que vous subsistiez.

De plus, tous les membres de la communauté peuvent aller travailler dans nos mines.

Nous paierons de bons salaires, nous vous donnerons la préférence. Et si vous voulez profiter des avancées de la civilisation, nous pouvons fournir de l’électricité au village.

De manière intéressante, et tout à fait dans la tradition ouverte par la culture espagnole catholique, Víctor Zavala Cataño procède à une mise en abyme.

Juan et la paysanne s’assoient sur deux chaises, face à face à table, et jouent le rôle d’un ministre et de son secrétaire, alors qu’arrive le juge des eaux.

Bien entendu, à chaque fois, il est demandé au juge des eaux de revenir une autre fois, jusqu’à finalement l’annonce que tout est réglé, mais que la communauté doit payer une somme colossale pour les installations réalisées.

On a ensuite la situation où le juge des eaux explique aux paysans, qui sont 240, qu’il faudra aller chercher de l’eau chacun son tour – d’où le titre de l’œuvre, Le tour.

Cependant, José n’en peut plus de la sécheresse, du règne de la soif. Il finit par craquer et, alors que ce n’est pas son tour, il détourne le cours d’eau pour arroser son champ.

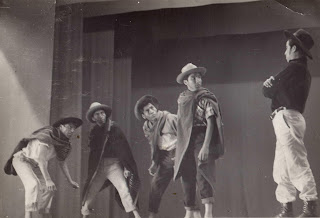

Les spectateurs assistent alors à une sorte de danse guerrière, dont le son est le bruit du cours d’eau. Le paysan dont c’est le tour, Manuel, intervient en effet.

PAYSANNE. (Court après José.) José, José !

JUAN. (Sort de l’autre côté.) Taita [=père] Manuel, Taita Manuel !

On entend le bruit de l’eau qui descend en pente, accompagné d’une musique de la montagne [= musique traditionnelle andine, avec une petite guitare, une flûte, des flûtes de pan, un gros tambour] au caractère guerrier.

La scène suivante, jusqu’à l’extinction des feux, doit être une sorte de danse guerrière.

Mime – Danse : apparaissent, en même temps, don Manuel et José, chacun avec sa pelle, par des côtés opposés.

Ils s’auscultent, se regardent. Ils tournent autour l’un de l’autre, cherchent le visage de l’autre.

Ils se font face. Ils discutent, se menacent, se repoussent, s’insultent.

José essaie de changer la direction de l’eau avec sa pelle. Don Manuel s’y oppose. José insiste ; don Manuel interpose sa pelle.

Commence alors un jeu où chacun met et retire sa pelle devant celle de l’autre. Ils tournent, tournent.

Ils se jaugent, se bousculent. Pelles levées, ils s’éloignent l’un de l’autre ; chacun prend possession de son propre terrain.

Ils reviennent l’un contre l’autre ; avec rage, ils se repoussent. Les pelles se meuvent en hauteur, cherchant le coup.

Le bruit de l’eau et la musique guerrière n’ont cessé de grandir.

Entre don Manuel et José, s’est réalisé un jeu d’allers-retours d’un côté à l’autre, cherchant mutuellement à se blesser.

Enfin, déjà au centre, ils bondissent comme deux coqs de combat dans une lutte à mort.

Don Manuel tombe. Les lumières s’éteignent. Le bruit de l’eau remplit entièrement le théâtre.

Du bruit de l’eau surgissent les voix des membres de la communauté.

Pendant ce temps, dans une demi-lumière, Juan et la paysanne vont d’un côté à l’autre, comme s’ils essayaient de calmer ceux qui crient en divers endroits.

VOIX.

— La communauté a été offensée !

— José Venancio est un mauvais comunero !

— Taita Manuel est mal !

— La communauté a été blessée !

— La sécheresse sera plus longue à cause de l’offense !

— Taita Manuel est le respect !

— Il faut attendre son tour !

—L’ordre del’autoritédoit être suivi !

— Personne n’aime José !

— Personne ne va le défendre !

— En prison !

— En cellule !

— Mauvais comunero!

— Taita Manuel est en train de mourir !

— En prison !Juan commence à tousser.

Les voix cessent.

La paysanne mène Juan à un endroit de la scène et le fait s’asseoir.

Juan cesse de tousser.Entre l’ingénieur.

INGÉNIEUR. Il l’a tué ? Qu’il aille en prison !

Je vous offre la solution. Vous ne voulez pas aller aux mines ? Travail garanti et argent garanti. Vous ne voulez pas ?

(Il sort.)

PAYSANNE.Avec l’agonie de taita Manuel, les jours furent encore plus sombres.

Toute la communauté attendait, souffrant de la douleur d’une blessure ouverte.

Personne ne sortait du village, personne n’irriguait ; les cultures étaient en train de se perdre dans la quebrada.

JUAN. José était enfermé en prison. On lui refusait la nourriture, on lui refusait l’eau.

PAYSANNE. Je pleurais ; je voulais donner à manger à José. Personne ne me laissait passer.

Les jours étaient plus sombres encore. La mort rôdait sur les chemins.

PAYSANNE. La haine grandissait sous les pierres.

JUAN. La communauté était malade.

PAYSANNE. Mais don Manuel s’est relevé.

JUAN. Par sa volonté, il fit guérir la blessure de sa tête.

PAYSANNE. Comme étourdi, il alla jusqu’à la prison.

Entre don Manuel avec un bandage sur la tête.

DON MANUEL. José, José, frère comunero, fils, je viens t’embrasser ! Mon cœur t’attend ; viens, fils, viens, frère.

(Entre José. Don Manuel l’embrasse.)

Ce n’est pas toi, fils ; tu ne m’as pas frappé. Ça a été le démon, ça a été la sécheresse, ça a été un temps mauvais au visage rouge. Les coups viennent d’ailleurs, pas de tes mains.

Moi, tel un chien, j’étais malade, enragé, voulant mordre celui qui passait. Je voulais l’eau pour moi tout seul.

La fièvre est en train de nous achever.

Pourquoi en sommes-nous là ?

Il y avait de l’eau pour tous. Vert était le champ de la communauté, l’eau chantait toute l’année dans les ravins…

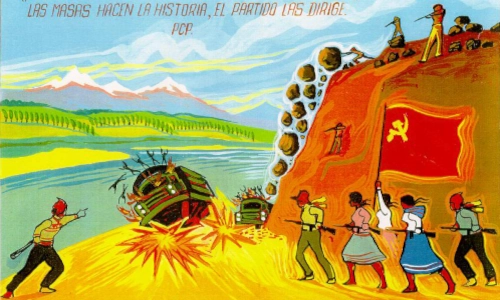

C’est un renversement qui semblera exagéré pour qui ne croit pas en la capacité du peuple à se ressaisir.

Néanmoins, c’est conforme à l’esprit des communistes de voir un renversement dialectique et de le prôner.

La pièce continue alors avec la situation qui empire.

Au lieu que quatre paysans puissent aller chaque jour chercher de l’eau, désormais seulement deux peuvent y aller. José voit son tour passer et il proteste de manière véhémente.

Il dénonce la communauté qui est incapable de satisfaire les besoins de la vie quotidienne. Et l’ingénieur arrive, qui se propose d’acheter les terres.

On est à un tournant de l’histoire et, de nouveau dialectiquement, le constat suivant est fait :

PAYSANNE. Ainsi se termine l’histoire de José.

JUAN. Ainsi commence l’histoire de José.

José va partir, l’ingénieur ne pense qu’à acheter les terres.

Le thème du soleil qui se lève revient naturellement dans tous les propos, de manière poétique, sauf bien sûr chez l’ingénieur qui, lui, se sent mal, car la lumière du soleil l’aveugle au point qu’il a le vertige.

La pièce décrit ainsi un drame individuel, avec tout son environnement et le lien à la communauté paysanne, une communauté agressée et démantelée.

->Retour au dossier sur Víctor Zavala Cataño

et le théâtre paysan péruvien