La science historique consiste ainsi à établir la connaissance des aspects en opposition dans une situation donnée, déterminée par les conditions d’existence définies par un mode de production identifiable.

La connaissance des aspects en contradiction permet de donner une intelligence au mouvement en cours et de déterminer des périodes.

Le mouvement, la dynamique de ces périodes ne suit pas un processus linéaire. La forme de celui-ci est en fait complexe.

En raison du développement inégal, il se forme des couches traversées par des mouvements plus ou moins marqués, mais tous en rapport les uns avec les autres.

Il s’ensuit donc que le processus historique prend la forme d’une spirale buissonnante, avec une direction intelligible car nécessairement conforme au puissant mouvement de la matière en général.

Mais dans le cours du processus se manifestent des reculs, des tâtonnements, des impasses, avant qu’au bout une avancée déterminante l’emporte, et finisse par s’imposer.

Il y a donc une dimension nécessaire à l’évolution historique, et c’est ce qui rend opératoire la distinction d’étapes, de stades.

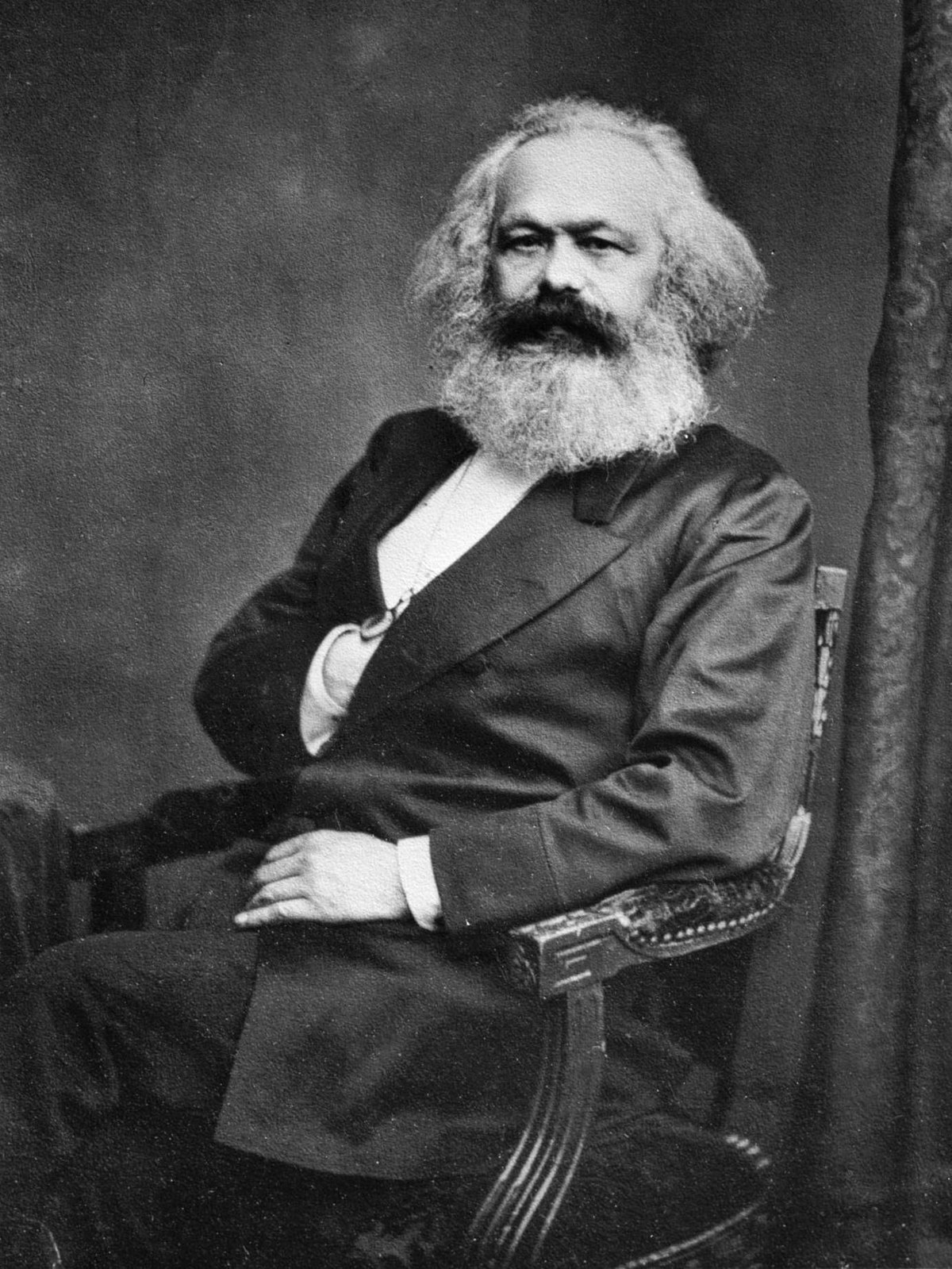

Ainsi, réfléchissant aux débuts de l’Histoire humaine dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, publié en 1884, Friedrich Engels réalise un travail se fondant sur les notes de Karl Marx concernant les études de l’anthropologue américain Lewis Henry Morgan.

Ce dernier propose une conception évolutive du développement des communautés primitives. Voici comment Friedrich Engels résume la conception de Lewis Henry Morgan :

« I – L’ÉTAT SAUVAGE.

1. Stade inférieur. – Enfance du genre humain qui, vivant tout au moins en partie dans les arbres (ce qui explique seul qu’il se soit maintenu malgré les grands fauves), résidait encore dans ses habitats primitifs, les forêts tropicales ou subtropicales.

Des fruits avec ou sans écorce, des racines servaient à sa nourriture; le résultat principal de cette époque, c’est l’élaboration d’un langage articulé. De tous les peuples dont on a connaissance durant la période historique, aucun n’appartenait plus à cet état primitif.

Bien qu’il ait pu s’étendre sur de nombreux milliers d’années, nous ne pouvons le prouver par des témoignages directs ; cependant, une fois accordé que l’homme descend du règne animal, il devient inévitable d’admettre cette période de transition.

2. Stade moyen. – Il commence avec la consommation de poissons (aussi bien que de crustacés, de coquillages et autres animaux aquatiques) et avec l’usage du feu.

Les deux choses vont de pair, par la consommation de poisson n’est rendue pleinement possible que par l’usage du feu. Mais, grâce à cette nouvelle alimentation, les hommes s’affranchissent du climat et des lieux; en suivant les fleuves et les côtes, ils ont pu, même à l’état sauvage, se répandre sur la majeure partie de la terre (…).

L’occupation de zones nouvelles, aussi bien que l’instinct de découverte et d’invention constamment en éveil et la possession du feu par frottement, ont procuré de nouveaux moyens de subsistance, tels que les racines et les tubercules féculents, cuits dans des cendres chaudes ou dans des fours creusés à même la terre, tels que le gibier aussi, qui, avec l’invention des premières armes, la massue et la lance, devint un appoint occasionnel de nourriture.

Il n’y a jamais eu de peuples exclusivement chasseurs comme ils figurent dans les livres, c’est-à-dire de peuples qui vivent seulement de la chasse ; car le produit de la chasse est beaucoup trop aléatoire (…).

3. Stade supérieur. – Il commence avec l’invention de l’arc et de la flèche, grâce auxquels le gibier devint un aliment régulier, et la chasse, une des branches normales du travail.

L’arc, la corde et la flèche forment déjà un instrument très complexe, dont l’invention présuppose une expérience prolongée, répétée, et des facultés mentales plus aiguisées, donc aussi la connaissance simultanée d’une foule d’autres inventions (…).

L’arc et la flèche ont été, pour l’état sauvage, ce qu’est l’épée de fer pour l’âge barbare et l’arme à feu pour la civilisation: l’arme décisive.

2. – LA BARBARIE.

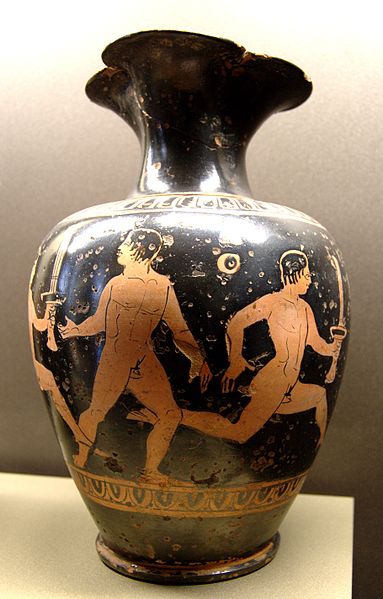

1. Stade intérieur. – Il date de l’introduction de la poterie. Celle-ci, dans bien des cas prouvés et vraisemblablement partout, est née de la pratique qui consistait à recouvrir d’argile des récipients de vannerie ou de bois, afin de les rendre réfractaires au feu, ce qui permit bientôt de découvrir que l’argile façonnée à elle seule, et même sans le récipient intérieur, suffisait à l’usage (…).

Le facteur caractéristique de la période de barbarie, c’est la domestication et l’élevage des animaux, ainsi que la culture des plantes (…).

2. Stade moyen. – Il commence dans l’Est avec l’élevage d’animaux domestiques, dans l’Ouest [=l’Amérique] avec la culture de plantes alimentaires au moyen de l’irrigation et avec l’emploi pour les constructions d’adobes (briques séchées au soleil) et de pierre (…).

Dans l’Est, le stade moyen de la barbarie commença avec la domestication d’animaux susceptibles de fournir du lait et de la viande, tandis que la culture des plantes semble être restée inconnue jusqu’à une époque fort avancée de cette période (…).

3. Stade supérieur. – Il commence avec la fonte du minerai de fer et passe à la civilisation avec l’invention de l’écriture alphabétique et son emploi pour la notation littéraire (…).

Avant tout, c’est à ce stade que nous trouvons pour la première fois la charrue de fer traînée par des animaux, qui rendit possible la culture des champs sur une grande échelle, l’agriculture, et du même coup un accroissement des moyens d’existence pratiquement illimité, eu égard aux conditions de l’époque; de là également le défrichage des forêts et leur transformation en terres arables et en prairies, transformation impossible elle aussi, à large échelle, sans la hache de fer et la bêche de fer (…).

L’apogée du stade supérieur de la barbarie se présente à nous dans les poèmes homériques, en particulier dans L’Iliade.

Des outils de fer perfectionnés, le soufflet, le moulin à bras, le tour du potier, la préparation de l’huile et du vin, le travail perfectionné des métaux en passe de devenir un métier artistique, le chariot et le char de guerre, la construction de navires au moyen de poutres et de planches, les débuts de l’architecture comme art, des villes ceintes de murailles avec des tours et des créneaux, l’épopée homérique et la mythologie tout entière, – tels sont les principaux héritages que les Grecs ont fait passer de la barbarie dans la civilisation (…).

Pour l’instant, nous pouvons généraliser comme suit la classification établie par Morgan:

État sauvage: Période où prédomine l’appropriation de produits naturels tout faits ; les productions artificielles de l’homme sont essentiellement des outils aidant à cette appropriation.

Barbarie: Période de l’élevage du bétail, de l’agriculture, de l’apprentissage de méthodes qui permettent une production accrue de produits naturels grâce à l’activité humaine.

Civilisation: Période où l’homme apprend l’élaboration supplémentaire de produits naturels, période de l’industrie proprement dite, et de l’art. »

L’émergence pré-historique de l’Humanité apparaît ainsi comme un lent processus d’évolution et de synthèse.

=>Retour au dossier Des débuts de l’humanité au mode de production esclavagiste